Dante e la teologia

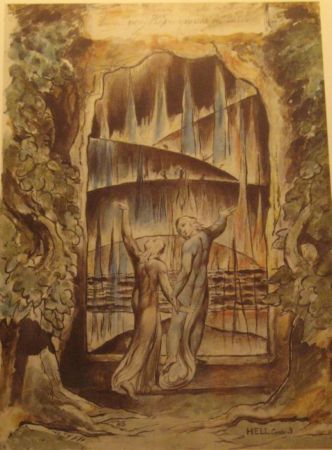

«Hic Dans theologus magnus fuit, phylosophus clarus, poeta quidem eximius, civis plebeio genere florentinus, ex plaga ytalica, provincia tuscia». Così scriveva Cola di Rienzo fuggitivo in Boemia [1], interpretando il nome del poeta alla stregua di ‘colui che dà’ la moderna rivelazione, come faceva anche Boccaccio [2], secondo il senso già indicato dallo stesso poeta nel necessario nominarsi nell’Eden per la voce di Beatrice (Purg. XXX, 55).

«Se le vittorie de’ Ghibellini l’avessero fatto profeta veridico, la sua tomba sarebbe stata santificata, e il testo del suo Poema troverebbe commentatori che l’avrebbero concordato con le Scritture; e avvertito assai cose che eludono gli studi nostri; e adorato nel teologo ciò che oggi pare ridicolo nel poeta», avrebbe scritto a secoli di distanza Ugo Foscolo nel Discorso sul testo del poema di Dante (1825), quasi anticipando con contrario valore l’impostazione di Benedetto Croce ne La poesia di Dante (1920), discriminante fra poesia e romanzo teologico.

Dante, al termine della sua vita, non si definì teologo ma «phylosophorum minimus» [3]. Giovanni del Virgilio così iniziò il suo epitaffio per la tomba del poeta fiorentino: «Theologus Dantes, nullius dogmatis expers / quod foveat claro phylosophya sinu». Premesso che egli fu, prima di tutto, un letterato geniale, il rapporto tra poesia e teologia si rilevò assai fecondo per la prima. Si tratta però di un rapporto complesso, che rispecchia da una parte i diversi modi di intendere la teologia per i contemporanei e, dall’altra, le sempre nuove sperimentazioni dantesche.

I. La teologia come scienza

Dante usa il termine teologia solo nel Convivio (ca. 1304-1307) [4]. Intendendo comparare l’ordine dei cieli a quello delle scienze, procede, in Cv II, xiii, 7 – xiv, 21, prima assegnando ai sette pianeti le sette scienze del Trivio e del Quadrivio: Luna (Grammatica), Mercurio (Dialettica), Venere (Retorica), Sole (Arismetrica), Marte (Musica), Giove (Geometria), Saturno (Astrologia); facendo poi seguire i due sovrastanti cieli mobili, il Cielo Stellato (Fisica e Metafisica) e il Primo Mobile o Cristallino (Etica o Morale Filosofia), e infine quello quieto e pacifico, l’Empireo (Teologia: Cv II, xiv, 19-21). La Teologia è «la divina scienza», la «dottrina» data e lasciata ai discepoli da Cristo, «la quale non soffera lite alcuna d’oppinioni o di sofistici argomenti, per la eccellentissima certezza del suo subietto, lo quale è Dio». Essa è «una» come la sposa-colomba, preferita alle sessanta regine, alle ottanta amiche concubine e alle ancelle adolescenti delle quali non è numero, secondo il Cantico dei Cantici 6, 7-8, già ispiratore della «pìstola sotto forma di serventese» menzionata nella Vita Nova 2. 11 [VI 2], nella quale Beatrice si collocava al nono posto dei sessanta. È stata rilevata la peculiarità della posizione di Dante, che parrebbe per definizione escludere dalla Teologia quel «modus ratiocinativus sive inquisitivus», cioè l’aggiunta della ricerca razionale al patrimonio rivelato, procedimento proprio del pensiero di Tommaso d’Aquino o di Bonaventura [5]. La Teologia, pur nel suo «splendido isolamento», dà però lumi su quei problemi nei quali il nostro intelletto è vinto (Dio, le sostanze separate, la materia prima: Cv III, viii, 15) [6]. La Filosofia – «la bellissima e onestissima figlia dello Imperadore dell’universo» (Cv II, xv, 12) -, eternalmente ordinata da Dio, a sua volta aiuta i fondamenti della fede: la donna gentile cantata in Amor che nella mente mi ragiona, la quale nel Convivio ha preso il posto della Beatrice della Vita Nova, è infatti «una cosa visibilemente miraculosa, della quale li occhi delli uomini cotidianamente possono esperienza avere, ed a noi faccia possibili li altri» miracoli fatti da Cristo e dai suoi (Cv III, vii, 16-17). Nella Sapienza, come rappresentata dal Convivio, confluiscono da una parte Aristotele, Cicerone e Boezio; dall’altra i libri salomonici e il Logo del Vangelo giovanneo [7].

Accanto alla Teologia come scienza autonoma, si mantiene il tradizionale binomio theologia/sacra Scriptura [8]. L’esegesi scritturale, in particolare quella del Cantico dei Cantici e dei Vangeli, aveva segnato profondamente la nascita delle «nove rime», imperniata attorno al 1290, anno della morte di Beatrice. La Vita Nova è molto più che una Legenda Sanctae Beatricis, formula cara allo Schiaffini. È la storia di un nuovo avvento di Cristo, del «miracolo» Beatrice, venuta in tanta grazia delle genti da operare mirabilmente in esse, che ferisce gli occhi di chi la guarda, rende gentile chi va con lei, è cosa mortale adorna e pura, gela i cuori villani, fa ritrovare il cuore a ciascuno, fa nascere nel cuore ogni pensiero umile a chi la sente parlare. Un miracolo non corporale ma intellettuale, visibile a quanti hanno «intelletto d’amore». Non sarà casuale che l’uscita delle «nove rime» dantesche sia contemporanea all’insegnamento in Santa Croce a Firenze del francescano Pietro di Giovanni Olivi (Sérignan 1248? – Narbonne 1298), che fu ivi lettore in teologia dal 1287 al 1289. L’impostazione dell’Olivi, che riprendeva il cristocentrismo del suo maestro Bonaventura, insisteva proprio su un nuovo avvento di Cristo, nello Spirito di questi infuso nei suoi nuovi discepoli, distinto dalla terza venuta, che avverrà nella finale parusia. Attraverso terribili prove, si sarebbe instaurato un «novum saeculum». Quello che l’Olivi chiama il sesto stato della storia della Chiesa, caratterizzato dal libero parlare per dettato interiore che apre i cuori, da miracoli intellettuali, è singolarmente consonante con la poetica dantesca, così come manifestata nel sesto girone del purgatorio nell’incontro con Bonagiunta Orbicciani da Lucca, fondata sullo spirare di Amore, interno «dittattor», e sul notare significando in modo stretto i suoi dettati, quasi fossero quelli di una regola evangelica imposta e accettata. L’incontro santacrociano con l’esegesi biblica dell’Olivi, assolutamente probabile per coincidenza di date e sempre più dimostrato dai confronti testuali, avvenne prima della frequentazione fiorentina, dopo la morte di Beatrice, delle «scuole delli religiosi» (Convivio, II, xii, 7) presso le quali Dante apprese la filosofia. L’esegesi biblica divenne per il poeta una ‘guida’ con cui concordare l’umana conoscenza; proprio il «disdegno» di siffatta guida avrebbe separato Dante dal suo primo amico, Guido Cavalcanti.

Nella Commedia il termine ‘teologia’ non esiste, anche se teologicamente si toccano molti punti: si pensi solo alla dottrina dell’incarnazione e della redenzione in Par. VII o alla creazione e alla natura degli angeli con le loro gerarchie in Par. XXVIII-XXIX, argomenti trattati da Beatrice, oppure a quanto Dante espone a san Pietro sulla fede, «credenza» dalla quale «ci convene silogizzar» (Par. XXIV, 76-77). Ma nel poema irrompono le passioni umane. Lo stesso «ciel de la divina pace», l’Empireo (nel Convivio assimilato alla quieta scienza teologica) che pure è al di fuori del tempo (il quale tiene le sue radici nel sottostante Primo Mobile), non si sottrae del tutto alle litigiose vicende dell’«aiuola che ci fa tanto feroci», e lo spirito profetico vi trova luogo per annunciare la morte di Clemente V, il papa simoniaco dall’obliquo atteggiamento verso Arrigo VII.

Scrisse Étienne Gilson che «(…) nessun linguaggio è a Dante più familiare di quello della Scrittura» [9]. Dante, infatti, «(…) disponeva del tesoro della lingua e della letteratura latina alla quale la parlata fiorentina era singolarmente più vicina di quella di Parigi» [10]. Si può precisare che nessun linguaggio è più familiare al volgare di Dante del latino della Scrittura e della sua esegesi. Si tratta del sermo humilis «che insegna le profondità della vita ai semplici» [11]. È la favella «soave e piana» con la quale Beatrice, umiliatasi a scendere all’«uscio d’i morti», si rivolge «con angelica voce» all’alta tragedia figurata in Virgilio. Grazie a questo latino, per cui il volgare diventa una nuova lingua universale, parve a Thomas Stearns Eliot di provare le emozioni date dalla Commedia anche senza possedere una compiuta conoscenza della lingua in cui si esprime.

Il poema, come la Scrittura, presta «e piedi e mano» a concetti più profondi, condiscendendo alle facoltà umane (Par. IV, 43-45). Le similitudini non sono esornative, come nell’epica classica, ma ‘necessarie’ all’andamento biblico-strutturale del viaggio [12]; esse esprimono, sotto un umbratile velo via via più sottile, un vero sempre più aperto, fino al punto in cui la visione diventa puramente intellettuale e la poesia, ombra sacramentale di verità superiori, cessa.

Il farsi ‘Scrittura’ attraverso la ‘guida’ dell’esegesi biblica non significa soggezione della poesia o della conoscenza umana alla teologia. L’impostazione del «poema sacro» non deriva da una ananke legata all’essere Dante un autore cristiano, bensì da una libera scelta. La poesia fa concordare le esigenze umane – la lingua, la filosofia, il regime del monarca – con i concetti dell’esegesi. Non è la poesia «ancilla theologiae», bensì è il «saeculum humanum» ad appropriarsi delle sacre prerogative in favore del viver bene dell’omo in terra. I «filosofici argomenti», come dice Dante a san Giovanni, sono «conoscenza viva» al pari dell’autorità della Scrittura (Par. XXVI, 25, 61).

II. L’allegoria secondo i teologi

Incardinati nel letterale sono i sensi mistici (allegorico, morale, anagogico). La lettera vale per tutti, anche per le «muliercule», ma nel poema «non est simplex sensus, ymo dici potest polisemos, hoc est plurium sensuum», come si esprime lo stesso autore nell’Epistola a Cangrande, cioè i quattro sensi della Scrittura: il letterale e, contenuti in questo, i tre – allegorico, morale e anagogico – definiti anche collettivamente mistici o allegorici (Ep. XIII, §§ 20-22; anche se poi, nei §§ 42-33, Dante commenta i primi versi del Paradiso solo secondo il senso letterale). Fattosi Scrittura, il «poema sacro» può dunque liberamente utilizzare tutti e quattro i sensi e non soltanto due, il letterale e l’allegorico, di cui il secondo applicato in un modo diverso, come di fatto era accaduto nel Convivio. Ivi Dante, sul senso allegorico, aveva avvisato che «li teologi questo senso prendono altrimenti che li poeti», anche se entrambi considerano il senso letterale precedente gli altri sensi, in quello inchiusi (Cv II, i, 2-15). Ora l’allegoria non è più «una veritade ascosa sotto bella menzogna», cioè sotto la lettera della poesia, bensì corrisponde al teologico vedere le vicende di Cristo e della Chiesa come prefigurate nei fatti e nei detti dei profeti dell’Antico Testamento. Per i teologi, ha valore storico non solo la lettera, che non può essere quindi una finzione, lo ha anche l’allegoria con riferimento alla storia antica, «figura» della nuova. L’allegoria dei teologi è un procedimento didascalico che congiunge due storie letterali. Si può comprendere cosa significhi applicare agli Antichi questo modo di intendere l’allegoria. Orfeo che con la cetra ammansisce le fiere e fa muovere a sé gli alberi e le pietre significa la voce del saggio che umilia i cuori crudeli e fa venire quanti non usano la ragione: è solo una favola di Ovidio, citata nel Convivio come esempio di allegoria poetica. Il gigante Anteo, che depone Virgilio e Dante sul ghiaccio di Cocito, nel recare per preda mille leoni nella valle dove sarebbe stata combattuta la battaglia di Zama, è prefigurazione di Scipione, che debellando Annibale con i suoi ereditò la gloria; battaglia a sua volta figura dell’«alta guerra» che, come quella antica di Flegra dei Giganti contro Giove (cui Anteo non partecipò), nel sesto stato della Chiesa vedrà opposti con i loro eserciti Cristo e l’Anticristo, guerra cui Dante partecipa con il suo viaggio: è una figura storica antica realmente incontrata nel corso del viaggio. Quando Cecco d’Ascoli derideva il fabuloso cantar ciance «al modo de le rane … al modo del poeta, / che finge, imaginando cose vane» (L’Acerba, IV, xiii, 1-2), applicava alla Commedia, pur intuendone uno spessore non letterale, un’idea dell’allegoria che non le appartiene. Sull’oltretomba Dante non avrebbe mai rivolto a Virgilio la domanda fattagli da Petrarca: «Quanto distanti dal vero erano i tuoi sogni?» [13].

Beatrice non è un’astratta allegoria. A rigore non è neanche, come si suole affermare, la Teologia, di contro al razionale Virgilio emblema della sapienza antica. In quanto nuova Rachele (siede infatti nell’Empireo accanto all’antica) designa, in cielo, la vita contemplativa. Nell’Eden, che si trova in terra al sommo della montagna del purgatorio, in quanto «ammiraglio» che visita le navi ha il piglio del reggitore; usa, nel rimproverare Dante, le due vie di Dio, la giustizia e la misericordia come l’imperatore Traiano invocato dalla vedovella. Discesa al Limbo per salvare il suo amico, fa muovere Virgilio «sì ch’i’ ne sia consolata», e l’antico rappresentante dell’alta tragedia muove a portarle Dante come per un dettato interiore del Paraclito, preparandolo a tanto gustare con la sua esteriore «parola ornata». Beatrice è anche donna reale: nel rivederla, lo spirito del poeta «d’antico amor sentì la gran potenza». Ma è una Beatrice ritrovata e subito di nuovo perduta, perché l’umanità è solo l’esca («l’antica rete») nella quale sta occulto l’aculeo della divinità di una donna ormai salita di carne a spirito, cresciuta in bellezza e virtù [14]. Il realismo dantesco porta nell’aldilà le passioni umane ma, dando ad esse una veste sacra, le rende emblematiche e universali.

Lo spirito profetico dà alle vicende un valore esemplare. Tutti i tre più gravi peccati capitali – superbia, invidia e avarizia -, secondo Ciacco, cooperano alle divisioni di Firenze, e ne sono concausa (Inf. VI, 74-75). Un particolare fatto cittadino viene elevato a modello di male universale, e questo espandersi verso l’universale al di là del proprio particolare, per poi ritornarvi, è una caratteristica del modo tenuto dai grandi profeti, Isaia o Ezechiele. Così ancora il poeta dirà della fama di Firenze che «si spande» per tutto l’inferno (Inf. XXVI, 1-3), o farà dire che la sua città «è pianta» di Lucifero (Par. IX, 127-128).

Gli Antichi entrano a pieno titolo come protagonisti della storia sacra dell’umanità. I sapienti antichi non furono solo profeti, come anche Albertino Mussato intendeva Aristotele o i poeti pagani. Ebbero un proprio campo, quello di «color che ragionando andaro al fondo, / s’accorser d’esta innata libertate; / però moralità lasciaro al mondo» (Purg. XVIII, 67-69), corrispondente all’intelligenza morale di una Scrittura che essi non conobbero, ma dei cui sviluppi provvidenziali furono «figura» grazie alla loro ‘vita nova’ nel poema sacro. Catone è inopinatamente salvato, e anzi posto a guardia della montagna del purgatorio, non per finzione poetica (con la quale Benvenuto giustificò l’eterodossia) ma perché con il suo suicidio in Utica ricercò la libertà morale che appunto in cima alla montagna si consegue, con un sacrificio della propria volontà assimilabile a quello del voto evangelico, sul cui valore si esprime Beatrice a Par. V, 19 sgg. Gli alti versi dell’Eneide, una volta che il loro autore ha accettato di viaggiare verso Beatrice, diventano anch’essi ‘Scrittura’ antica da concordare con la nuova. Gli «spiriti magni», che onorevolmente albergano nel «nobile castello» del Limbo, sembrano guardare a un nuovo avvento di Cristo, dopo quello per il quale furono strappati di lì gli antichi Padri, in un processo della Redenzione ancora aperto che attende una nuova età di palingenesi e di conversione universale, che nel caso di Dante si realizza tramite la poesia.

L’Impero si fregia delle stesse prerogative della Chiesa. Entrambe le istituzioni discendono dal divino fonte, che nell’Empireo si diparte nel fiume luminoso dalle due rive, l’umana e la divina. Anche l’Impero partecipa dell’eterna generazione del Verbo e del suo farsi carne. Quando, a conclusione della Monarchia (III, xv, 17; opera scritta contestualmente al Paradiso), Dante tempera l’asserita separazione del potere temporale da quello spirituale con la controversa espressione «ut romanus Princeps in aliquo romano Pontifici non subiaceat», per la reverenza che il figlio deve al padre, non intende indicare una soggezione politica dell’Imperatore al Papa. Dante pensa teologicamente, appropriando al romano Principe le qualità di Cristo, soggetto al Padre per la sua mortale umanità (secondo il Salmo 8, 6 – «Tu l’hai fatto poco minore che li angeli»), ma non per questo a Lui meno consustanziale ed eguale [15].

III. Una teologia della storia in poesia?

Considerato come centrale, nella Commedia, il rapporto tra poesia e teologia intesa come esegesi scritturale, è ancora da vedere se la prima non abbia elaborato, nell’ambito della seconda, qualche particolare opera o tendenza. Nei confronti dei libri salomonici, in particolare del Cantico dei Cantici, e della loro esegesi, è stata rilevata non solo una consonanza, ma perfino un’intertestualità diffusa, segno dell’«inevitabile condizione di ogni processo di riflessione sul significato dell’esperienza umana nella storia passata, presente e futura» [16]. Certo la luce di Salomone, nel cielo del Sole, è la più fulgida fra gli spiriti sapienti, esempio dei reggitori per la sua «regal prudenza». Presentato in modo equivoco da Tommaso d’Aquino, prima senza nominarlo (Par. X, 109-114) con precisazione solo tre canti dopo (Par. XIII, 88-111), Salomone luce più di Boezio, di Bonaventura e dello stesso Aquinate. In un quadro di pacificazione delle controversie terrene e di mutua cortesia, per cui nel cielo del Sole Sigieri di Brabante e Gioacchino da Fiore rilucono accanto ai propri grandi avversari domenicano e francescano, da costoro presentati, Salomone non designa solo il tipo del re, ma anche una sapienza teologica «divinitus infusa», fondata sugli insegnamenti dei Padri i quali, come affermato nella lettera ai cardinali italiani (Ep. XI [7], scritta dopo il 20 aprile 1314), giacciono trascurati a vantaggio della lucrosa scienza delle Decretali [17].

Ma vi è un altro libro della Scrittura al quale la Commedia è stata accostata anche da autori, come Michele Barbi e Bruno Nardi, restii a scorgervi influenze dirette dell’esegesi contemporanea: l’Apocalisse. Come questa, il «poema sacro» è un libro scritto dentro (i sensi mistici) e fuori (il senso letterale). Si suole fare riferimento all’Apocalisse solo per quei luoghi del poema dove essa è palesemente citata, come nella bolgia dei simoniaci (Inf. XIX) o nelle visioni delle vicissitudini del carro-Chiesa militante che concludono Purg. XXXII. Un’attenta analisi toccherebbe molti altri punti, che permeano il tessuto dei versi. Il fiume luminoso dell’Empireo, con le sue due rive, è memore di quello che scorre nel mezzo della Gerusalemme celeste (Ap 22, 1-2); l’ascesa al cielo, che avviene guardando negli occhi di Beatrice fissi nel sole, ripete Ap 19, 17-18 («Et vidi unum angelum stantem in sole»); le tre facce di Lucifero hanno i colori (rosso, nero, tra bianco e giallo) dei tre cavalli designanti gli eserciti contrari a Cristo rispettivamente all’apertura del secondo, terzo e quarto sigillo (Ap 6, 3-8); i motivi delle pungenti locuste che escono dal pozzo dell’abisso al suono della quinta tromba (Ap 9, 1-12) si rinvengono nella bolgia dei barattieri o nelle malefatte dei Capetingi descritte dal loro capostipite [18]. Una vera e propria messa in poesia della parola ‘apocalisse’ («revelatio») è lo svelamento nell’Eden di Beatrice, il cui nome coincide con il fine stesso dell’ultimo dei libri canonici (Ap 1, 3: «Beatus qui legit») [19]. Come l’angelo ingiunge a Giovanni di predicare ancora senza timore a tutto il mondo dopo gli Apostoli, inviscerando il libro dal sapore amaro e dolce insieme (Ap 10, 9-11), così Dante ascolta da Cacciaguida il suo futuro destino e le vicende dolorose dell’esilio, e gusta insieme l’amaro del suo futuro patire con il dolce della fama che gli è riservata (Par. XVII). Questo essere dolce e amaro è pure negli effetti del poema, molesto nel primo gusto ma poi salutare. Dall’avo, e poi da san Pietro (Par. XXVII, 64-66), egli riceve, quasi «alter Iohannes», l’ingiunzione di rendere manifesto quanto gli è stato mostrato nel corso del viaggio e che egli ha notato nel suo «poema sacro», nuova Apocalisse di cui ha realmente percorso per grazia, portandoli a compimento, tutti i gradi temporali [20]. Dante intese il suo viaggio come una vera visione, ma da subito gli interpreti e la stessa Chiesa [21] privilegiarono la fictio poetica, l’elemento retorico-letterario ancor oggi largamente diffuso negli studiosi.

Si tocca qui il rapporto di Dante con gli Spirituali francescani, e in particolare con la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi (completata nel 1297/1298), l’esegesi scritturale più discussa e travagliata del tempo, dopo la morte dell’autore diventata vessillo della riforma della Chiesa, poi condannata da Giovanni XXII (1326). Interpretando l’Apocalisse secondo la storia della Chiesa, suddivisa in sette stati, l’Olivi, in quella che Raoul Manselli definì come l’ultimo e più intenso sforzo dell’escatologismo medievale «a presentarsi come forza viva ed operante nella vita della Chiesa» [22], aveva trasformato un commento scritturale in una teologia della storia in cammino verso una nuova età (il sesto stato) di rinnovamento della Chiesa, sulla quale stavano ricadendo tutte le illuminazioni e tutta la malizia del passato.

La ricerca presentata su questo sito, pervenuta a una Topografia spirituale della Commedia, dimostra che l’Olivi non fu per Dante, come intese Manselli, solo una ‘voce’ dell’«Ecclesia spiritualis» [23]. La Lectura super Apocalipsim diede il «panno» da cui il «buon sartore» fece la «gonna» per il «saeculum humanum»; nel poetico cucire sull’ultima opera dell’Olivi è nato l’umanesimo cristiano di Dante, si è formata una lingua universale come lo fu il latino, si è incardinato un eccezionale esempio di arte della memoria.

SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI (oltre alle opere citate in nota)

M.-D. CHENU ha sottolineato quanto sia stato importante per Dante il concetto di allegoria secondo i teologi. In particolare, ne La théologie au douzième siècle, Paris 1976 (1957), p. 172, ha ricondotto al Didascalicon di Ugo di San Vittore quei princìpi dell’ermeneutica sacra, sulla base di una filosofia dei segni, praticati poi ovunque, anche nel «poema sacro». Ancora, ne La théologie comme science au XIIIe siècle, Paris 19573 (Bibliothèque thomiste, XXXIII), pp. 39-41, ha ricordato la definizione della Scrittura come «scientia secundum pietatem», con i suoi vari modi che toccano l’affetto, data da Alessandro di Hales.

Al simbolismo allegorico è dedicata la ricerca dantesca di Charles Southward SINGLETON (1909-1985), volta ad accertare quegli elementi della struttura della Commedia che ne fanno un’imitazione del grande poema dell’universo creato e dei modi di scrittura di Dio (cfr. La poesia della Divina Commedia, trad. it., Bologna 1978, pp. 15-16). L’allievo del Singleton, John FRECCERO, convinto che l’esegesi biblica fosse la forma scelta da Dante per esprimere la propria esperienza, arrivò a scrivere Dante. The Poetics of Conversion (Cambridge, Harvard University Press, 1986).

Gli studiosi anglosassoni hanno sempre insistito sull’intenso operare della poesia di Dante sulla teologia. Si citano, ad esempio: R. HOLLANDER, Allegory in Dante’s “Commedia”, Princeton, New Jersey, 1969; Dante Theologus-Poeta (1975), in «Dante Studies», 118 (2000), pp. 261-302; John A. SCOTT, Understanding Dante, Notre Dame, Indiana, 1994, trad. it. Perché Dante?, Roma 2010, pp. 501-511; Z. G. BARANSKI, Dante e i segni. Saggi per una storia intellettuale di Dante Alighieri, Napoli 2000, il quale sottolinea la maggiore vicinanza del poeta alla tradizione simbolico-esegetica che a quella filosofico-razionale.

Al Cantico dei Cantici sono dedicati numerosi saggi di L. PERTILE (oltre a quanto citato in nota); si segnala, ad esempio, “Cantica” nella tradizione medievale e in Dante, in «Rivista di Storia e Letteratura religiosa», 27 (1991), pp. 389-412; cfr. anche P. NASTI, Favole d’amore e “saver profondo”: la tradizione salomonica in Dante, Ravenna 2007. Il rapporto fra teologia e poesia nella Commedia è trattato sotto vari aspetti in Dante’s Commedia. Theology as Poetry, edited by V. Montemaggi and M. Treherne, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2010 (The William and Katherine Devers Series in Dante Studies).

Sui rapporti tra Dante e i Francescani si segnalano: N. HAVELY, Dante and the Franciscans. Poverty and the Papacy in the ‘Commedia’, Cambridge University Press, 2004; Dante and the Franciscans, edited by Santa Casciani, Leiden-Boston 2006 (The Medieval Franciscans, 3).

Sulla peculiare intertestualità fra Dante e l’Olivi cfr. A. FORNI, Pietro di Giovanni Olivi e Dante, ovvero il panno e la gonna, in A. Boureau – S. Piron (ed.), Pierre de Jean Olivi (1248-1298). Pensée scolastique, dissidence spirituelle et société (Études de philosophie médiévale, LXXIX), Paris 1999, pp. 341-372; Dialogo tra Dante e il suo maestro. La metamorfosi della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi nella Divina Commedia, in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo», 108 (2006), pp. 83-122; Pietro di Giovanni Olivi e Dante. Un progetto di ricerca, in «Collectanea Franciscana», 82 (2012), pp. 87-156.

[1] P. G. RICCI, Il commento di Cola di Rienzo alla Monarchia di Dante, «Studi medievali», S. III, 6 (1965), p. 679 (corsivo nostro).

[2] G. BOCCACCIO, Vita di Dante, II, in Il Comento alla Divina Commedia e gli altri scritti intorno a Dante, a cura di D. Guerri, I, Bari 1918 (Scrittori d’Italia. G. Boccaccio, Opere volgari, XII), p. 8: « (…) e partorí uno figliuolo, il quale di comune consentimento col padre di lui per nome chiamaron Dante: e meritamente, percioché ottimamente, sí come si vedrá procedendo, seguí al nome l’effetto».

[3] In fine della Questio de aqua et terra, disputata a Verona il 20 gennaio 1320.

[4] Con l’eccezione di Monarchia III, iii, 9, in polemica contro i decretalisti, ignari di teologia e di filosofia.

[5] Cfr. K. FOSTER, Teologia, in Enciclopedia Dantesca, Roma 19842 (Istituto della Enciclopedia Italiana), p. 565.

[6] É. GILSON, Dante e la Filosofia (1972), trad. it., Milano 19962 (Biblioteca di cultura medievale), pp. 116-123.

[7] B. NARDI, Dante e la cultura medievale. Nuovi saggi di filosofia dantesca, Bari 1942 (Biblioteca di cultura moderna, 368), p. 135.

[8] Cfr. I. BIFFI, Figure medievali della Teologia, Milano 2008, pp. 456-461.

[9] É. GILSON, Dante e la Filosofia cit., pp. 74-75.

[10] É. GILSON, Dante e Beatrice. Saggi danteschi (1974), a cura di B. Garavelli, Milano 2004, p. 105.

[11] E. AUERBACH, Sacrae Scripturae sermo humilis (1941), in IDEM, Studi su Dante, Milano 19744, pp. 165-173.

[12] I. BALDELLI, Lingua e stile delle opere in volgare di Dante. VII: Lingua e stile della Commedia, in Enciclopedia Dantesca, Appendice, p. 96.

[13] Familiarium Rerum libri, XXIV, 11, 20-21: «Qui tibi nunc igitur comites, que vita, libenter / Audierim, quantum vero tua somnia distent».

[15] G. VINAY (Interpretazione della “Monarchia” di Dante, Firenze 1962, p. 73) osserva: «Partito da una proposizione filosofica, inoltratosi tra i rovi di una disputa giuridica e teologica, Dante giunge alla conclusione senza accorgersi di essersi spostato sul piano della pura spiritualità, sul quale soltanto è possibile intendere il senso ultimo della Monarchia».

[16] L. PERTILE, La puttana e il gigante. Dal «Cantico dei Cantici» al Paradiso Terrestre di Dante, Ravenna 1998, p. 9; A. FORNI, L’agone del dubbio, cap. 3, tab. VII-XXIV.

[17] Cfr. R. MORGHEN, La lettera di Dante ai Cardinali italiani e la coscienza della sua missione religiosa (1956/1958), in IDEM, Dante profeta. Tra la storia e l’eterno, Milano 1983, p. 116: «Tutta la lettera è una requisitoria serrata contro la gerarchia ecclesiastica, immemore dei suoi doveri e responsabile della grave crisi religiosa, di cui l’abbandono di Roma, da parte del papato, era, per lui, l’episodio più significativo».

[19] Ibid., cap. 2c, tab. XII-3 quater1.

[20] Ibid., cap. 8, tab. LXXXVIII-LXXXIX.

[21] Cfr. T. BAROLINI, “Why did Dante write the Commedia?” or The Vision Thing, in «Dante Studies» (Panel Discussion at the 1993 annual meeting of the Society in Cambridge), CXI (1993), pp. 1-8: p. 3: «Despite Augustine’s understanding that rhetorical prowess and access to truth can coincide [see De doctrina christiana 4.16.33], the Church on the whole (with a few telling exceptions like the Dominican ban of 1335) was willing to bracket Dante as a poet, a maker of fictio»; The Undivine Comedy: Detheologizing Dante, Princeton 1992, trad. it., La “Commedia” senza Dio. Dante e la creazione di una realtà virtuale, Milano 2003, p. 25: «non solo theologus e non solo poeta, Dante mantiene le aporie e le contraddizioni di un poema profeticamente ispirato – un’opera che in quanto arte può essere menzogna, ma in quanto profezia è “non falsa” – entro il rigoroso abbraccio del paradosso».

[22] R. MANSELLI, La «Lectura super Apocalipsim» di Pietro di Giovanni Olivi. Ricerche sull’escatologismo medioevale, Roma 1955 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi storici, 19-21), p. 236.

[23] R. MANSELLI, Dante e l’«Ecclesia spiritualis», in Dante e Roma. Atti del Convegno di studio …, Roma 8-10 aprile 1965, Firenze 1965, pp. 115-135, ripubblicato in IDEM, Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo. Studi sul francescanesimo spirituale, sull’ecclesiologia e sull’escatologisno bassomedievali, introduzione e cura di P. Vian, Roma 1997 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici, 36), pp. 55-78: p. 69.