“La figura di Bonifacio non è mai presentata direttamente nell’opera dantesca, e soprattutto, ovviamente, nella Commedia, data la collocazione temporale del viaggio di Dante, vivente quindi il Caetani. Ciò contribuisce senza dubbio a rendere più ambigua, tenebrosa, sinistra l’immagine di lui, esecrata da un papa, da un frate, dal trisavolo del poeta, infine dallo stesso s. Pietro, in una serie di obliqui scorci di ritratto e d’invettiva dai quali il nemico è sentito in tutta la sua proterva e nefanda possanza … il papa appare nella luce di un corruttore di coscienze oltre che di un capo temporale spietato …”.

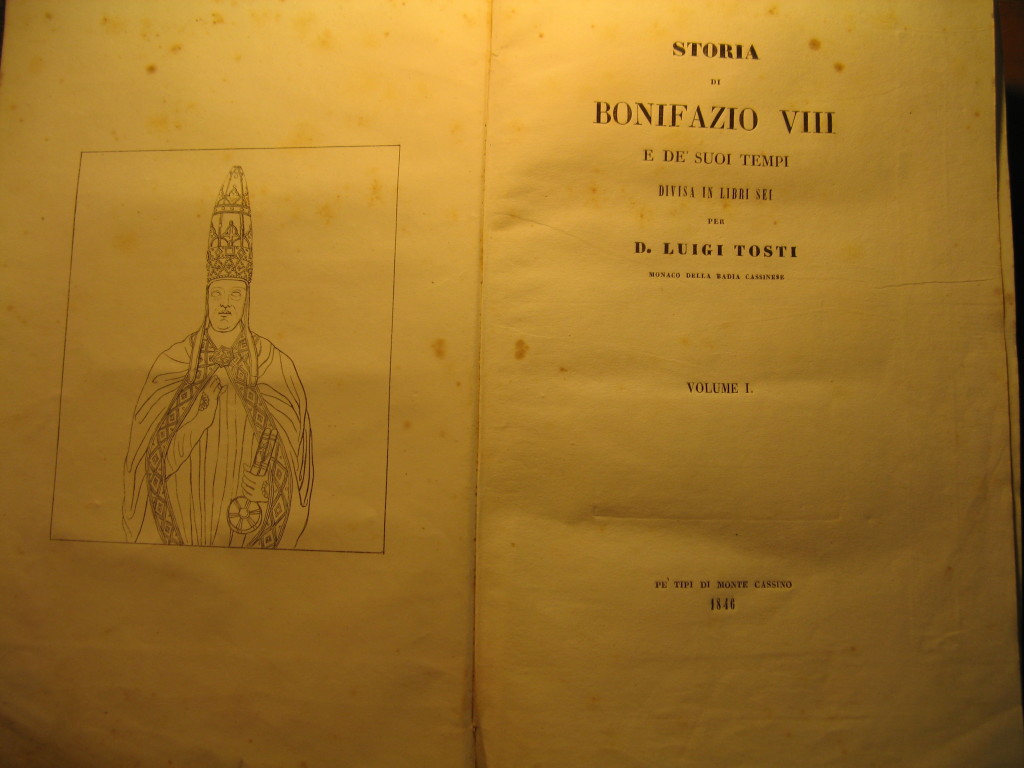

Così nell’Enciclopedia Dantesca si legge in un’aggiunta redazionale alla voce Bonifacio VIII di Ernesto Sestan, e le fosche tinte, degne di un personaggio byroniano, delineate con l’autorità di Francesco D’Ovidio, si fanno nere con una citazione di Ettore Bonora:

“… e capiamo perché Dante ha così ingrandito la figura del pontefice: non per farne un personaggio capace di quei sentimenti di rivolta che, anche in chi ha intrapreso la via del male, possono rivelare qualche cosa di altamente umano. In Bonifazio la vita morale è così ottusa che egli non appare nemmeno sfiorato dal pensiero che il peccato esista; il suo è un cinismo che disumana, e se, a questo punto, un altro passo della Commedia torna alla mente del lettore, sono i versi del Paradiso (xxix 118-120) nei quali dentro il cappuccio dei predicatori di ciance che ingannano il volgo dei fedeli s’intravede la figura sinistra del demonio” [**].

Seguendo in controluce l’esegesi della Lectura super Apocalipsim [LSA] di Pietro di Giovanni Olivi, alla quale i versi della Commedia rinviano con procedimento di arte della memoria, vestendo la dottrina teologica con exempla contemporanei – rileggendo cioè i versi secondo i “sensi mistici” come avrebbe potuto intenderli uno Spirituale conoscitore della Lectura –, potremo verificare – al di là del senso letterale – gli intendimenti più profondi del poeta nei confronti di Bonifacio VIII. Come abbiamo più volte ribadito nei saggi presentati su questo sito e nelle pubblicazioni a stampa [1], l’intertestualità che accompagnò l’intera stesura del “poema sacro”, con un procedimento analogico su singole parti della Lectura assimilabile alle “distinctiones” dei predicatori, costituisce anche un eccezionale esempio di arte della memoria, per cui le singole parole si leggono, nel contesto dei versi, come segni che conducono all’altro testo dottrinale consentendo così il passaggio dal senso letterale, che è per tutti, a quelli mistici in esso racchiusi, riservati ai depositari della chiave di tanto alta crittografia. Così, come per ogni personaggio della Commedia, anche per Bonifacio VIII è possibile risalire, lì dove la figura del Caetani viene toccata, alle parti dottrinali dell’esegesi apocalittica oliviana che gli sono appropriate. Bisogna tener conto che questi significati avrebbero dovuto essere compresi da un pubblico di ecclesiastici riformatori e predicatori in volgare; essi pertanto costituiscono come un diario intimo di Dante al quale egli affidò la sua visione della Chiesa. Partendo dalla bolgia dei simoniaci (Inf. XIX), dove l’immagine di Bonifacio viene esecrata da Niccolò III, passeremo, percorrendo i labirinti del significante, all’esecrazione per bocca di Guido da Montefeltro, uomo d’arme inutilmente cintosi in tarda età della corda francescana (Inf. XXVII). Vedremo poi se le parole con cui Ugo Capeto condanna l’attentato di Anagni (Purg. XX) siano da configurare come una debita reverentia verso il Vicario di Cristo e quindi come un mutamento della posizione di Dante nei confronti del Caetani. Esamineremo, infine, la condanna emessa da san Pietro (Par. XXVII) e come da Cacciaguida prima (Par. XVII) e dal principe degli Apostoli poi (Par. XXVII) Dante venga insignito delle prerogative di “nuovo Giovanni”, inviato nuovamente a predicare e a convertire il mondo con il suo poema, nuova Apocalisse. La sua idea di Chiesa, in effetti, era all’opposto di quella di Bonifacio VIII.

1. La Scrittura che non erra (Inf. XIX). 1.1. L’infallibile regola di Cristo. 1.2. I moderni dottori della Chiesa contro le nuove eresie. 1.3. Il fiammeggiante amore fraterno. 2. La donna che siede sulla bestia scarlatta (Inf. XIX, XXVII). 3. “Un tempo, due tempi e la metà di un tempo” (Inf. XIX). 4. “Lo principe d’i novi Farisei”. 4.1. I Gentili senza pace (Inf. XXVII, Purg. XIV). 4.2. L’agone del dubbio, ovvero il moderno martirio (Inf. V, XXVII). 5. La corona di Francia: un nido di locuste (Purg. XX). 6. La sede vacante (Par. XXVII). 7. Il nuovo Giovanni (Par. XVII, XXVII). 8. Una debita reverentia per le somme chiavi? (Inf. XIX, Purg. XIX).

Tabelle: Tab. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI

1. La Scrittura che non erra

(Inf. XIX)

1.1. L’infallibile regola di Cristo

All’apertura del terzo sigillo (seconda visione apocalittica), mostratagli dal terzo animale, quello che ha il volto di uomo, Giovanni vede un cavallo nero, che designa l’esercito degli eretici, oscuro per fallace astuzia e fatto nero per gli errori contrari alla luce di Cristo (LSA, Ap 6, 5). Colui che siede sopra di esso – designante gli imperatori o i vescovi ariani – ha in mano una bilancia. La stadera misura la quantità dei pesi, e qui sta a indicare la misurazione degli articoli di fede. Quando la misurazione avviene secondo la retta e infallibile regola di Cristo, allora il peso è giusto, come si dice nei Proverbi: “Il peso e la bilancia sono i giudizi del Signore” (Pro 16, 11) e nell’Ecclesiastico: “Le parole dei prudenti sono pesate sulla bilancia” (Ecli 21, 28). Quando invece la misurazione si fonda sull’errore e sul falso e torto accoglimento della Scrittura, allora la stadera è dolosa, e a questa si riferiscono i Proverbi: “La bilancia falsa è in abominio al Signore” (Pro 11, 1), i Salmi: “Sono una menzogna tutti gli uomini sulla bilancia” (Ps 61, 10) e Michea: “Potrò giustificare le false bilance e la borsa dei pesi falsi?” (Mic 6, 11).

Nella terza bolgia, le gambe dei simoniaci confitti a capo in giù nei fori della pietra guizzano così forte, per la fiamma che si muove sulle piante dei piedi, “che spezzate averien ritorte e strambe”, cioè legami attorcigliati o funi (Inf. XIX, 25-27). Dante domanda chi sia colui che si cruccia guizzando più degli altri, e Virgilio risponde che, una volta portato là giù nel fondo della bolgia, “da lui” saprà “di sé e de’ suoi torti” (ibid., 36). Invitata dal poeta a parlare, l’anima confitta di Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini, papa dal 1277 al 1280), che erroneamente crede sia arrivato Bonifacio VIII a prendere il suo posto, grida proseguendo le variazioni del tema della retta e torta misurazione della Scrittura: «Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto, / se’ tu già costì ritto, Bonifazio? / Di parecchi anni mi mentì lo scritto”» (ibid., 52-54). Lo stare “ritto”, che nell’esegesi scritturale corrisponde al giusto peso che misura secondo la retta e infallibile regola di Cristo (ma “lo scritto” ha mentito al papa Orsini), si contrappone alla pena comminata per i “torti”, e il tema viene ripreso poco dopo dallo spirito che, chiarito l’equivoco in seguito alla risposta di Dante imposta da Virgilio, “tutti storse i piedi” (ibid., 64). Nella bolgia è punita la borsa (saccellus) dei pesi falsi di cui dice il profeta Michea (Mic 6, 11), come confermato da Niccolò III: “che sù l’avere e qui me misi in borsa” (Inf. XIX, 72).

Lo “scritto” menzognero non è solo, come si è soliti interpretare, il libro del futuro nel quale i dannati leggono l’avvenire, oppure un vaticinio anti-Orsini come Genus nequam [2]. Queste probabili conoscenze di Dante sono ‘armate’ da ben altra corazza. I simoniaci – usando l’ “intorta statera” tenuta in mano dagli eresiarchi designati dal cavallo nero in apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5) – hanno male pesato la regola evangelica, quella osservata da Cristo, imposta agli apostoli e scritta nel Vangelo. Questa regola o scritto è quella francescana, come solennemente attestato dalla Lectura nell’esordio dell’esegesi relativa all’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12, passo simmetrico ad Ap 6, 5 per il comune riferimento alla vera scrittura o regola di Cristo). L’angelo del sesto sigillo, che sale da oriente e che ha il segno del Dio vivente (Ap 7, 2), viene infatti identificato con Francesco piagato dalle stimmate, totalmente trasformato in Cristo e a lui configurato, secondo una tradizione che Olivi ascoltò da san Bonaventura predicante nel 1266 a Parigi nel capitolo generale dei Frati minori. Che la regola di Francesco sia quella veramente evangelica risulta da inconfutabili testimonianze dei libri del Vangelo e delle altre sante scritture. Ne consegue che l’imporre agli apostoli la regola evangelica, come detto ad Ap 6, 12, si trasforma nell’imporre di Virgilio a Dante la risposta a Niccolò III che ripristina la verità dello scritto: «Allor Virgilio disse: “Dilli tosto: / ‘Non son colui, non son colui che credi’ ”; / e io rispuosi come a me fu imposto» (Inf. XIX, 61-63; cfr. tab. XIV). Più avanti sarà Dante a rispondere all’Orsini “a questo metro” (ibid., 89), con la giusta misura cantandogli “cotai note” (ibid., 118).

Nella terza età del mondo (prefigurazione del terzo stato della Chiesa), a causa della superba torre di Babele, le lingue furono confuse e divise e la lingua prima e retta rimase nella casa di Eber e degli Ebrei, e poi, mentre le altre lingue precipitavano nell’idolatria diabolica, la fede e il culto di un solo vero Dio rimase nella casa di Abramo. Così nel terzo stato della Chiesa, a causa della superbia di molti fedeli, la lingua e la confessione della sola vera fede di Cristo venne divisa e confusa in più eresie, mentre la prima e vera lingua e confessione rimase nella casa di Pietro (LSA, prologo, notabile XIII). Rispondendo a Niccolò III, il poeta prorompe in “parole … gravi” contro i papi simoniaci: il cantare tali note al pontefice, che fu in vita “veramente … figliuol de l’orsa”, è “suon de le parole vere espresse” (Inf. XIX, 70, 103, 123), confessione dell’unica fede di Cristo nella lingua vera che è quella che rimase nella casa di Eber, poi in quella di Abramo, e che avrebbe dovuto essere custodita nella casa romana di Pietro. È proprio dei dottori del terzo stato della Chiesa suonare la tromba (LSA, prologo, notabile I), e ai simoniaci che stanno nella terza bolgia il poeta dichiara che “or convien che per voi suoni la tromba” (Inf. XIX, 1-6). È probabile che alla stessa tematica appartengano l’atteggiarsi di Dante, piegato col capo sul dannato confitto come palo nel foro della pietra, a frate confessore del “perfido assessin” [3] e il suo restare ‘scornato’, cioè confuso, alle prime incomprensibili parole di Niccolò che l’ha scambiato per Bonifacio VIII arrivato a prendere il suo posto prima del tempo (ibid., 49-51, 58-60). “Scornati” è infatti termine singolarmente consonante con l’interpretazione (“dividens cornua”) del nome (Pergamo) della terza chiesa d’Asia, la chiesa dello stato dei dottori che confondono, appunto, l’eresia.

(Tab. I)

[avvertenza]

1.2. I moderni dottori della Chiesa contro le nuove eresie

Per Dante, come per Tommaso d’Aquino (Summa theologiae II/2, qu. 11, a. 2), l’eresia consiste in un’errata interpretazione della Scrittura. Ciò è ben verificabile in luoghi dove l’eresia non è specificamente punita.

Nella bolgia dei simoniaci, Dante sta di fronte a Niccolò III (il quale crede trattarsi di Bonifacio VIII venuto a prendere il suo posto nel foro della pietra) come sta un dottore della Chiesa, che possiede la verità evangelica scritta e imposta da Cristo, di fronte a un eresiarca. Ancor più, parla a un pontefice romano in quanto depositario di quella “prima et vera lingua et confessio fidei” che avrebbe dovuto essere custodita “in domo Petri”. Virgilio partecipa di quest’alto patrimonio nell’imporre al discepolo la retta risposta, come Cristo impose ai discepoli la regola evangelica.

È proprio del terzo stato della Chiesa il tema del tagliare, dividere, rompere o scindere: si rinviene in diverse zone della Commedia, quasi fosse un motivo dall’andamento interno, sotterraneo e insieme ciclico. Cerbero (Inf. VI), nel graffiare, scuoiare e squartare i peccatori, è figura che anticipa il colloquio tra Dante e Ciacco sulle divisioni politiche fiorentine. Nella prima cantica, la tematica torna in evidenza nella selva dei suicidi, la cui anima feroce si è divisa dal corpo (Inf. XIII); nella terza bolgia dei simoniaci, che hanno straziato “la bella donna”, cioè la Chiesa (Inf. XIX); nella nona dei seminatori di scandalo e di scisma, dove sta anche il Mosca che fu causa delle discordie fiorentine (Inf. XXVIII); in Lucifero che con ognuna delle sue tre bocche “dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla”, cioè Giuda, il traditore di Cristo, e Bruto e Cassio, i traditori del volere di Roma (Inf. XXXIV, 55-67).

Questo dividere l’uomo, nei suoi vari aspetti, da Dio e dalla sua giustizia è assimilabile alle antiche eresie, che divisero l’umanità di Dio dalla sua divinità, degradando la prima o confondendola con la seconda, come quelle di Ario e di Sabellio, i quali, secondo quanto dice Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole, “furon come spade a le Scritture / in render torti li diritti volti” (Par. XIII, 127-129). Posizione propria della Summa theologiae (I, qu. 31, a. 2), ma ripresa dall’Olivi nell’esegesi della terza chiesa d’Asia (Ap 2, 12) e dell’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5), dove sono presenti i temi, assenti nell’Aquinate, della spada e del retto o torto pesare la Scrittura.

Nei celebri versi di Purg. XVI, 106-114, relativi ai “due soli” di Roma, il periodo storico rimpianto da Marco Lombardo, in cui il “pasturale” (il potere spirituale) non aveva spento e congiunto a sé la “spada” (il potere temporale), corrisponde alla concorrenza nel tempo di due stati distinti, il terzo (i dottori, che razionalmente confutano le eresie con la spada e danno le leggi) e il quarto (gli anacoreti, che per la santa e divina vita fondata sull’affetto sono dediti al pastus eucaristico), nel periodo in cui (da Costantino a Giustiniano) entrambi erano due stati di sapienza solare e concorrevano per due diverse strade a infiammare il meriggio dell’universo, prima che nel quinto stato i beni temporali invadessero la Chiesa trasformandola quasi in una nuova Babilonia. Quell’improprio congiungere da parte del potere spirituale è eresia assimilabile a quella di Ario, che divise il Figlio dal Padre ritenendolo non consustanziale, a livello di creatura, o, ancor meglio, a quella di Sabellio, che unificò il Padre e il Figlio nella stessa persona.

L’ordine dei dottori del terzo stato, cui spetta suonare la tromba per antonomasia, predicò e insegnò nel mondo già convertito da Costantino. Quanto male seguì al suono della terza tromba (terza visione apocalittica) viene mostrato con queste parole: “e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì la terza parte dei fiumi e le fonti delle acque” (Ap 8, 10). Al tempo di Costantino, Ario, presbitero di Alessandria, anch’egli “grande stella e ardente” per la dottrina scolastica ed ecclesiastica in cui eccelleva, inflato dagli errori del suo maestro Origene, insegnò che il Figlio di Dio non è consustanziale o uguale al Padre bensì una pura creatura. Dalla sua dottrina vennero contaminati non solo molti laici, ma anche grandi chierici, vescovi, religiosi e molti imperatori costantinopolitani nonché i re e i regni dei Goti, dei Vandali e dei Longobardi.

Origene e Ario caddero così sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti. La prima parte della dottrina è infatti la lettera della Scrittura, propria dei semplici e inferiori, siano dottori o discepoli; la seconda consiste nell’alta e profonda sapienza mistica di Cristo che compete solo ai perfetti; la terza è la dottrina erronea.

La caduta di Ario fu in parte concomitante con la predicazione dei dottori, in parte la precedette, in parte fu da essa provocata e aumentata. Fu concomitante perché Ario errò e insegnò l’errore solo a causa della propria temerarietà e presunzione. La precedette in quanto Origene, che storicamente visse prima di Costantino e dunque nel secondo stato della Chiesa, fu fonte e seminatore dell’errore di Ario. L’errore prestò ai dottori l’occasione di cercare in modo più sottile la verità della fede per poterlo impugnare e condannare, e in tal senso precedette la tubicinazione magistrale.

La retta predicazione dei santi dottori fu pure causa dell’errore perché Ario, volendo superbamente imitare le loro sottili ricerche e conseguire con ambizione autorità e fama di magistero, per degno giudizio di Dio cadde in errore e ne divenne maestro. La successiva impugnazione e condanna lo fece indurire e ancor più ostinare nel suo maligno errore, che difese e diffuse insieme ai suoi discepoli.

L’ostinarsi nell’errore di fronte alla condanna dei dottori si trasforma nello scalciare di Niccolò III con entrambi i piedi accesi, morso dall’ira o dalla coscienza mentre Dante lo rimprovera della sua simonia (Inf. XIX, 118-120). L’errore del papa Orsini ebbe inoltre dei predecessori, come Ario fu preceduto da Origene; costoro sono precipitati sotto il suo capo, “per le fessure de la pietra piatti”, lì dove lui stesso cadrà quando verrà Bonifacio VIII a prendere il suo posto (ibid., 73-75). Come Ario errò e insegnò l’errore solo a causa della propria temerarietà e presunzione, così Niccolò III fu causa della sua dannazione: “e veramente fui figliuol de l’orsa, / cupido sì per avanzar li orsatti, / che sù l’avere e qui me misi in borsa” (ibid., 70-72).

Come sempre avviene nel rapporto fra Commedia e Lectura super Apocalipsim, un medesimo luogo della seconda conduce, tramite la compresenza degli elementi semantici, a più luoghi della prima; cioè la medesima esegesi di un punto del commento apocalittico è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del “poema sacro” che ad essa rinviano. Così il tema dell’imitare le sottigliezze dei maestri famosi che precedettero è dal poeta appropriato con ironia alla misera patria sua: “Atene e Lacedemona, che fenno / l’antiche leggi e furon sì civili (la legge data dai dottori è uno dei temi fondamentali del terzo stato)[4], / fecero al viver bene un picciol cenno / verso di te, che fai tanto sottili / provedimenti, ch’a mezzo novembre / non giugne quel che tu d’ottobre fili” (Purg. VI, 139-144). Alla cittadinanza, che muta aspetto secondo la fazione che vi predomina e manda le altre in esilio, bene si applica il motivo delle perpetue rivoluzioni origeniste e del passare dell’anima da un corpo all’altro: “Quante volte, del tempo che rimembre, / legge, moneta, officio e costume / hai tu mutato, e rinovate membre!” (ibid., 145-147).

Una variazione del medesimo tema è nel parlare di Giustiniano, il quale spiega che nel cielo di Mercurio si presentano le anime di coloro che sono stati attivi “perché onore e fama li succeda”, desiderio che erra per difetto del vero amore (Par. VI, 112-117).

“E il nome della stella è assenzio” (Ap 8, 11), poiché dopo la caduta quella stella fu amarissima come l’assenzio e per questo restò famosa. “E molti uomini morirono nelle acque”, a causa cioè dell’erronea esposizione della Scrittura molti persero la vita della fede e della grazia per cadere in peccato mortale e nella morte eterna. Qui non parla di “terza parte degli uomini”, ma dice “molti uomini” per indicare che in tutto il mondo furono innumerevoli coloro che morirono a causa dell’eresia di Ario e degli altri eresiarchi, che in un primo tempo erano apparsi grandi stelle ardenti in cielo.

Il tema del morire nelle acque della fede erronea trova la sua metamorfosi in un episodio della propria biografia che Dante racconta in Inf. XIX, 16-21, nel canto dei simoniaci che stanno nella terza bolgia, il cui ordito mostra in più punti la prevalenza di fili del terzo stato, cioè di parole-chiave che indirizzano la memoria del consapevole lettore verso l’esegesi apocalittica oliviana relativa a quello stato della storia della Chiesa. I fori della pietra in cui sono confitti i peccatori, dice il poeta, “non mi parean men ampi né maggiori / che que’ che son nel mio bel San Giovanni, / fatti per loco d’i battezzatori; / l’un de li quali, ancor non è molt’ anni, / rupp’ io per un che dentro v’annegava”. Dante, nel rompere la pietra del pozzetto battesimale per salvare dalle acque la persona che sta annegando, assume su di sé la veste del dottore che possiede la rumphea (Ap 2, 12), cioè la spada acuta da entrambi i lati, ed è terribile confutatore dell’erronea dottrina che conduce alla morte molti uomini. Quello che è un episodio autobiografico anticipa in tal modo le gravi parole di condanna usate nei confronti del simoniaco Niccolò III il quale, nel mal ponderare la regola evangelica, ha dato della Scrittura un’interpretazione mendace e distorta, assimilabile all’eresia.

I “molti uomini” morti per l’errore sono ricordati due volte da Virgilio: la prima a proposito delle arche degli eresiarchi, nel sesto cerchio loro dedicato – “e molto / più che non credi son le tombe carche” (Inf. IX, 127-129) -; la seconda con le turbate parole dette in Purg. III, 34-45 nell’invitare l’ “umana gente” a stare “al quia”, a non desiderare cioè di conoscere con la ragione le cose trascendenti, come fecero invece coloro ai quali questo desiderio inappagato è dato come pena eterna nel Limbo – “io dico d’Aristotile e di Plato / e di molt’ altri”. Ciò non significa, naturalmente, che Dante non distingua fra eretici ed erranti (si ricordi l’ “errante” Averroè a Purg. XXV, 61-66), ma che i motivi dei primi invadono parzialmente l’ambito dei secondi.

(Tab. II)

[LSA, cap. VIII, Ap 8, 10 (IIIa visio, IIIa tuba)] Unus autem de primis corruptoribus eius fuit Origenes, primo quidem vita et sapientia preclarus et celebris et maxime auctoritatis in tota ecclesia sicut “stella magna” et “ardens” (Ap 8, 10) ad zelum animarum et eruditionis earum et etiam ad martirium “tamquam facula”, prout patet ex libro ecclesiastice ystorie et etiam ex ystoria tripartita, in tantum ut se ipsum castrasse feratur ut caste et secure posset docere virgines et ob zelum apostolice vite nudis pedibus ambulasse. Errores tamen eius, ante impium dogma Arrii, fuerunt in eius libris sepulti et paucis noti, quorum magnam partem recitat Ieronimus in epistula ad Avitum quantum spectat ad duos libros eius qui dicuntur ‘peri archon’, id est ‘de principiis’. In quibus dicit Filium et Spiritum Sanctum esse minores Patre et substantialiter ab eo diversos et ab eo creatos. Negat etiam veram resurrectionem humane carnis, nec unionem anime ad corpus dicit esse naturalem sed potius penalem. Ponit enim animas substantialiter non differre ab angelis, et omnes cum eis simul fuisse creatas ante mundi corporalis creationem, quem ob solam carceralem punitionem spirituum peccantium dicit esse creatum. Ponit enim animas peccasse antequam corporibus unirentur; ponit etiam eas de uno corpore in aliud, puta de corpore humano in corpora bestiarum, revolvi et postmodum expurgari ab eis. Ponit etiam nullum in statu glorie esse immobiliter sed exinde per culpam cadere et in corpora iterum recludi, nec aliquem eternaliter in inferno esse sed exinde per penitentiam educi gradatim usque ad statum glorie. Has autem revolutiones dicit esse infinities per futura secula fiendas. Dicit etiam Christum non solum occidi in terra pro hominibus sed etiam in aere pro demonibus.

|

|

Et nota quod casus Arrii fuit partim incidentaliter concomitans tubicinatione<m> sanctorum doctorum tertii status, et partim precedens et partim per accidens causatus et augmentatus ab ipsa.

|

Inf. XIX, 70-75, 118-120:concomitanse veramente fui figliuol de l’orsa,

|

1.3. Il fiammeggiante amore fraterno

Appartengono al sesto stato della Chiesa, quello più conforme a Cristo, alla sua vita e alla sua evangelica regola, il fiammeggiare dello Spirito e l’unzione spirituale (Ap 3, 7: sesta chiesa). Questa è propria anche dell’estremo sacramento, che conviene alla soave pace del settimo e ultimo stato (LSA, prologo, notabile XIII). La sesta chiesa (Filadelfia) viene interpretata, oltre che “colei che salva l’eredità”, anche come “amore fraterno”, verificandosi in essa quanto scritto nel Cantico dei Cantici (Cn 8, 1-2) sulla sposa che desidera l’amato come un fratello che succhia il seno della madre, da poter baciare e introdurre nella casa materna (Ap 3, 7). Questi temi sono appropriati in modo sarcastico a Niccolò III, “colui … che si cruccia / guizzando più che li altri suoi consorti, / … e cui più roggia fiamma succia”, più rossa di quella che accende i piedi degli altri simoniaci, la quale, “qual suole il fiammeggiar de le cose unte / muoversi pur su per la strema buccia”, si muove “dai calcagni a le punte” (Inf. XIX, 28-33). L’estrema unzione toglie la febbre (prologo, notabile XIII, con riferimento alla guarigione in Giovanni 4, 52), ma Bonifacio VIII (del quale Niccolò III è prefigurazione) è affetto dalla “superba febbre” di distruggere i Colonna, come afferma Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 97).

I temi dell’ “amor fratris” si rinvengono in altri luoghi del poema, come nelle parole di Beatrice a Par. VII, 58-60 e nel duetto fra Stazio e Virgilio (Purg. XXI, 130-136).

A Niccolò III è ancora appropriato il tema della Chiesa della fine del quinto stato: “a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta” (prologo, notabile VII). Il tema tornerà con i due falsari “dal capo al piè di schianze macolati” (Inf. XXIX, 75) e con la “puttana” flagellata dal gigante “dal capo infin le piante” (Purg. XXXII, 156).

(Tab. III)

[LSA, prologus, Notabile VI] Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix visionum proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. Nunc tamen in generali breviter demonstretur. Constat enim quod totum imperium potestatis ecclesiastice (I), ac sacerdotale sacrificium martirizationis sue (II), et sapientiale magisterium sue doctrine (III), ac altivolum supercilium vite anachoritice (IV), et condescensivum contubernium vite domestice seu cenobitice (V), et nuptiale connubium seu familiare vinculum singularis amicitie (VI), ac beatificum convivium divine glorie (VII), sunt in Christo exemplariter et etiam contentive et effective. Contentive quidem, tum quia ab eterno est presens omnibus futuris, tum quia virtus, per quam unumquodque in suo tempore efficit et conservat et continet, est sibi essentialis et eternaliter presens.[LSA, prologus, Notabile VII; V status] Ad istum autem reditum valde, quamvis per accidens, cooperabitur non solum multiplex imperfectio in possessione et dispensatione temporalium ecclesie in pluribus comprobata, sed etiam multiplex enormitas superbie et luxurie et symoniarum et causidicationum et litigiorum et fraudum et rapinarum ex ipsis occasionaliter accepta, ex quibus circa finem quinti temporis a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta.[LSA, prologus, Notabile XIII; VII status] Unctio autem extrema congruit suavitati et paci septimi et ultimi status, in quo verificabitur illud de filio reguli: “Heri hora septima reliquit eum febris” (Jo 4, 52).[LSA, cap. III, Ap 3, 7 (VIa ecclesia)] […] sic in tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum et ut tripudium spiritualium iubilationum et iocunditatum, per que non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris. […] Unde congrue nomen huius sexte ecclesie, scilicet Philadelphia, non solum interpretatur salvans hereditatem, prout tactum est supra, sed etiam amor fratris, prout dicit Ricardus. Nam in sexto statu, qui est tertius generalis status populi Dei, anthonomasice complebitur illud quod in tertia parte Cantici Canticorum dicit sponsa ad sponsum (Cn 8, 1-2): “Quis michi det te fratrem meum suggentem ubera matris mee, ut inveniam te solum foris et <de>obsculer? Apprehendam te et ducam in domum matris mee”, scilicet sinagoge tunc temporis convertende. |

|

Inf. XIX, 28-33:Qual suole il fiammeggiar de le cose unte

|

Inf. XXIX, 73-75:Io vidi due sedere a sé poggiati,

|

2. La donna che siede sulla bestia scarlatta (Inf. XIX, XXVII)

Papa Caetani viene nominato solo nella bolgia dei simoniaci – “Bonifazio”, un nome, come si vedrà, altamente significante per sarcasmo -; l’immagine che doveva presentarsi al lettore spirituale era di un papa errante, se non eretico, nell’interpretazione del Vangelo come lo erano stati i suoi predecessori simoniaci. Questa moderna forma di eresia veniva validamente confutata dai nuovi dottori della Chiesa, impersonati da Dante e dal suo maestro Virgilio, depositari della vera fede e regola che Cristo lasciò a san Pietro. Ma, oltre a quelle che rinviano all’esegesi del terzo stato della storia della Chiesa, Inf. XIX contiene parole-chiave che indirizzano la memoria del lettore ad altri luoghi della vastissima dottrina apocalittica oliviana. Ad esempio al capitolo XVII, dove a Giovanni viene mostrata la dannazione della grande meretrice.

La meretrice designa la gente e l’impero dei Romani sia nello stato del paganesimo sia in quello cristiano, durante il quale colpevolmente fornicò molto con questo mondo. Viene chiamata “grande meretrice” (Ap 17, 1) poiché venendo meno al culto fedele, al sincero amore e ai piaceri del suo sposo aderisce alle ricchezze e alle delizie di questo mondo e al diavolo, come pure ai re, ai magnati, ai prelati e a quanti amano questo secolo. Inoltre, nello stato del paganesimo, adorò falsi dèi quasi fossero suoi mariti adulterini (gli “dèi falsi e bugiardi” al tempo dei quali visse Virgilio, Inf. I, 71-72). Si dice che “siede sopra molte acque” poiché si fonda e domina sopra molti popoli, i quali fluiscono come l’acqua. Più avanti, ad Ap 17, 15, viene spiegato a Giovanni che “le acque”, cioè l’acqua che cade, “che vedesti dove siede la meretrice”, sopra le quali domina, “sono i popoli e le genti e le lingue”, in quanto come le acque labili scorrono giù, così i popoli passano morendo e ondeggiano come acque nei loro costumi e passioni. Con la prostituta “fornicarono i re della terra” (Ap 17, 2), da intendere sia secolari che ecclesiastici, i quali si unirono ad essa per partecipare della sua gloria carnale. “E coloro che abitano la terra”, cioè gli amanti delle cose terrene, “si inebriarono del vino della sua prostituzione”, ossia dell’abominevole gloria della sua prostituzione. L’angelo conduce quindi Giovanni “nel deserto” della contemplazione e del disprezzo delle cose terrene e “in spirito”, per mezzo cioè di una visione spirituale (Ap 17, 3). Secondo Gioacchino da Fiore, sono due le cose che non permettono all’uomo di vedere la rovina dei figli di questo mondo: la sollecitudine delle cose terrene e il mortifero senso della lettera. Conviene pertanto abbandonare le prime e trarsi all’intelligenza spirituale e al desiderio delle cose celesti.

Esplicito il riferimento all’Apocalisse in Inf. XIX, 106-108, nelle dure parole rivolte dal poeta al simoniaco Niccolò III: “Di voi pastor s’accorse il Vangelista, / quando colei che siede sopra l’acque / puttaneggiar coi regi a lui fu vista”. La terzina cuce rinvii ad Ap 17, 1 (“que sedet super aquas multas”), 17, 2 (“cum qua fornicati sunt reges terre”) e ancora 17, 1/3 (il vedere in spirito di Giovanni). Di per sé, come sostenne polemicamente Michele Barbi, Dante avrebbe potuto fare a meno del commento dell’Olivi e fondarsi sul solo testo scritturale. Ma alla Lectura conduce subito il tema dell’adulterio dallo sposo, suonato dalla tromba all’inizio del canto contro i miseri seguaci di Simon Mago “che le cose di Dio, che di bontate / deon essere spose, e voi rapaci / per oro e per argento avolterate” (Inf. XIX, 1-4). L’unirsi dei carnali alla prostituta per molte colpe (Ap 17, 2) corrisponde all’ammogliarsi della lupa con molti animali (Inf. I, 100).

Gli ornamenti della donna, che siede sulla bestia dalle sette teste e dalle dieci corna (Ap 17, 3), possono essere anche intesi come i doni intellettuali che la Chiesa carnale scialacqua con la sua superbia, come rimproverato da Dio in Ezechiele 16, 10-19 alla Sinagoga (e quindi alla Chiesa in essa prefigurata) per avere fatto immagini idolatre delle vesti d’oro e d’argento che le aveva dato e per avere offerto a quelle ogni ornamento e ricchezza precedentemente avuti (Ap 17, 3-6). È quanto Dante rimprovera a Niccolò III, nella bolgia dei simoniaci che attristano il mondo con la loro avarizia idolatra: “Fatto v’avete dio d’oro e d’argento” (Inf. XIX, 112-114). Avarizia e idolatria sono congiunte nella lettera di san Paolo agli Efesini (5, 5: “avarus, quod est idolorum servitus”); contro gli avari idolatri parole gravi e interrotte per l’ira vengono scritte ad Ap 9, 20-21 (come Dante interrompe il suo rimprovero a Niccolò III perché, se non fosse per “la reverenza de le somme chiavi”, userebbe “parole ancor più gravi”; Inf. XIX, 100-103). La Chiesa, la “bella donna”, fu “quella che con le sette teste nacque (fu cioè dotata dei doni dello Spirito), / e da le diece corna ebbe argomento” finché ebbe mariti virtuosi, cioè pontefici ligi al decalogo (ibid., 109-111; il rapporto fra “corna” e “argomento” è presente, in senso negativo, ad Ap 13, 11 a proposito della bestia che sale dalla terra). Il motivo dei doni dissipati si riverbera sulla condanna della donazione di Costantino, “quella dote / che da te prese il primo ricco patre” (ibid., 116-117), dove risuonano parzialmente i temi dell’esegesi della terza tromba (Ap 8, 10).

(Tab. IV)

[LSA, cap. XVII, Ap 17, 1-3 (VIa visio)] Et nota quod hec mulier stat hic simul pro romana gente et imperio tam prout fuit quondam in statu paganismi quam prout fuit postmodum in fide Christi, multis tamen criminibus cum hoc mundo fornicata. Vocatur ergo ‘meretrix magna’, quia a fideli cultu et sincero amore et deliciis Christi sponsi sui recedens adheret huic mundo et divitiis et deliciis eius et diabolo propter ista, et etiam regibus et magnatis et prelatis et omnibus aliis amatoribus huius mundi, et etiam quia quondam per fornicationem idolatrie coluit falsos deos quasi viros suos seu potius adulteros. Dicitur etiam quod “sedet super aquas multas”, id est principatur seu fundatur super populos multos fluxibiles sicut aque. Infra enim exponitur quod “aque” iste “sunt populi et gentes” (Ap 17, 15). Sequitur (Ap 17, 2): “Cum qua fornicati sunt reges terre”, scilicet tam seculares quam ecclesiastici, qui ut eius carnales glorias et delicias et divitias participent, sibi carnaliter et cum multis criminibus adherent. “Et inebriati sunt qui inhabitant terram”, id est terrena amantes, “de vino prostitutionis eius”, id est de fornicaria et abhominanda gloria eius. “Et vidi mulierem sedentem super bestiam coccineam” (Ap 17, 3), id est sanguine et colore coccineo tinctam et rubricatam. […] “Habentem capita septem et cornua decem”. […] Nota quod per predicta ornamenta possunt mistice intelligi omnia intellectualia dona quibus carnalis ecclesia abutitur in superbiam, iuxta quod et Ezechielis XVI° improperat Deus sinagoge et ecclesie per eam figurate quod de vestimentis et auro et argento, que dederat ei, fecit sibi excelsa et imagines idolorum, et omnia ornamenta et divitias quas sibi dederat obtulit eis (Ez 16, 10-19).[LSA, cap. XIII, Ap 13, 11 (IVa visio, VIum prelium)] “Et habebat duo cornua similia Agni”, id est Christi. Per hec cornua intelliguntur hic primo apparens similitudo gemine perfectionis Christi, scilicet scientie et sanctitatis Christi et suorum electorum. Secundo, apparens fulcimentum seu argumentum ex scientia et auctoritate duorum testamentorum, que utique sunt Christi, id est de Christo et a Christo.[LSA, cap. IX, Ap 9, 20-21 (IIIa visio, VIa tuba)] Sequitur (Ap 9, 20): “Et ceteri homines, qui non sunt occisi in hiis plagis neque penitentiam egerunt de operibus manuum suarum, ut non adorent demonia et simulacra aurea et argentea et erea et lapidea et lignea, que neque videre possunt neque audire neque ambulare, (Ap 9, 21) et non egerunt penitentiam ab homicidiis suis neque a veneficiis suis neque a fornicatione sua neque a furtis suis”, supple, occidentur in flagellis adhuc venturis nisi penitentiam egerint. […] Nota autem quod per simulacra non videntur hic ad litteram designari illa que proprie vocantur idola et quorum adoratio proprie vocatur idolatria, sed potius quecumque erronea dogmata, que quis tunc adorat cum ea credit, veneratur et colit ac si fidem catholicam Dei. Per idola etiam intelliguntur quecumque temporalia que per avaritiam adorantur, unde ad Ephesios V° dicitur quod avaritia “est idolorum servitus” (Eph 5, 5). Locutus est autem sic defective in signum gravissime ire et comminationis penarum ineffabilium. Solent enim multum irati interrumpere verba pre nimio impetu et multitudine spiritus iracundi, et aliquando significamus nos graviora minari per huiusmodi defectivas locutiones. […] Nota etiam quod predictam idolatriam describit et exprob<r>at tripliciter. Nam primo vocat eam adorare opera manuum suarum, secundo adorare demonia, tertio adorare simulacra, id est imagines corporales aliis rebus opere manuum assimilatas. Omnis enim error et peccatum est opus nostrum, non autem Dei. Quecumque etiam nos falso attribuimus quibuscumque personis vel rebus, quas estimamus et veneramur quasi ut deos, sunt in solo falso actu vel habitu estimationis et affectionis nostre. Turpis autem cecitas est proprium opus adorare ut Deum suum, nec minus turpe est adorare malitiam demonum nostre saluti semper invidam et hostilem; sensibilior autem dementia est adorare corpora exteriora a nobis diversimode mobilia et fabricabilia.[LSA, cap. XXI, Ap 21, 8 (VIIa visio)] […] “idolatris”, in quibus et subintelliguntur avari secundum Apostolum (Eph 5, 5) […]. |

|

Inf. XIX, 1-6, 100-117:O Simon mago, o miseri seguaci

|

Inf. I, 71-72, 100-101:e vissi a Roma sotto ’l buono Augusto

|

La donna che siede sopra la bestia scarlatta (Ap 17, 3), tinta di sangue, un tempo dominò e regnò sulle bestiali genti del mondo e ancora domina su molte di esse a lei suddite, e per questo viene detta sedere sopra la bestia. Questa bestia al tempo dei pagani e degli eretici fu macchiata del sangue dei martiri, ora è macchiata del sangue abominevole della sua lussuria, della strage delle anime e dell’empia persecuzione dello spirito e degli spirituali. È ornata, in modo studioso e pomposo, di adornamenti carnali e mondani (Ap 17, 4). La porpora e il colore scarlatto designano la sua crudeltà verso i martiri e verso quanti la macchiarono col loro sangue. Ha in mano una coppa d’oro, colma degli abomini e delle immondezze della sua prostituzione. Sebbene per ‘prostituzione’ si possa intendere qualsiasi peccato mortale immondo e abominevole per Dio e per i santi, il termine indica tuttavia soprattutto la simonia e la lussuria per il tempo cristiano e l’idolatria e la lussuria per il tempo pagano, allorché maestra e regina diede da bere a sé e alle genti soggette. Tiene in mano un calice aureo perché la sua gloria e il suo potere temporali appaiono a lei e a tutti i mondani preziosissimi e gloriosissimi come l’oro. “Sulla fronte aveva scritto un nome misterioso” (Ap 17, 5), di grande mistero e significato: “Babilonia la grande, la madre delle prostituzioni e degli abomini della terra”. Si dice che il nome le stava scritto in fronte – sul luogo del corpo e del volto elevato ed evidente – poiché non nasconde la confusione delle sue colpe e della sua lussuria, ma anzi la rende pubblica, la impone e di essa si gloria e gode e ne porta un nome famoso presso tutti. Scrive Giovanni: “E vidi la donna ebbra” (Ap 17, 6), cioè saziata oltre misura, “del sangue dei santi”, cioè dell’uccisione dei santi minori, secondo l’interpretazione di Riccardo di San Vittore, “e del sangue dei martiri di Gesù”, ossia dei maggiori. Poiché li vinse uccidendoli nel tempo del paganesimo, esultò come ebbra. Nel tempo cristiano, si saziò del sangue dei santi in quanto la Chiesa carnale si inebriò della gloria temporale acquisita per i loro meriti e perché disprezzò e conculcò spiritualmente con le sue colpe il sangue di Cristo e dei santi. Il tema dell’ebbrezza compare anche ad Ap 14, 8, sempre riferito a Babilonia, che “ha abbeverato tutte le genti col vino del furore della sua fornicazione”.

Il simoniaco Niccolò III, credendo che Dante sia Bonifacio VIII giunto per farlo cadere più giù nella fessura della pietra, gli si rivolge coi temi della sazietà (Ap 17, 6), della sfrontatezza (Ap 17, 5-6) e della strage (Ap 17, 3): “Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio / per lo qual non temesti tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio?” (Inf. XIX, 55-57; cfr., a Purg. XX, 91-93, Filippo il Bello, “novo Pilato” non saziato dal rinnovarsi della passione di Cristo nel misfatto di Anagni, per cui porta “nel Tempio le cupide vele”).

Il tema dell’ebbrezza è pure nelle parole di Virgilio che chiudono Inf. XVIII – “E quinci sian le nostre viste sazie” – per le quali interviene il passo da Isaia 66, 24 citato ad Ap 19, 17-18 a proposito della dannazione dell’Anticristo e dei suoi seguaci: “Usciranno e vedranno i cadaveri degli uomini che si sono ribellati a me, e saranno per tutti le viste sazie”. Taide, l’antica “puttana” – della quale Virgilio ha parlato in precedenza nella seconda bolgia, dove stanno i lusingatori -, è figura della nuova, cioè della Chiesa carnale e simoniaca, vista “puttaneggiar coi regi” e ripresa con parole gravi nel canto e nella bolgia seguenti.

Nel riferire al poeta come fu “cruda” la sua morte, il conte Ugolino racconta che, facendo il “mal sonno” che gli squarciò il velo del futuro, vide l’arcivescovo Ruggieri, “maestro e donno” della caccia al monte pisano – come Babilonia fu maestra e dominatrice delle genti -, nella quale inseguiva “il lupo e ’ lupicini … con cagne magre, studïose e conte” (la prostituta è “studiose … ornata”). Il tema della sfrontatezza appare nell’arcivescovo che “s’avea messi dinanzi da la fronte”, cioè in prima fila, le famiglie ghibelline dei Gualandi, Sismondi e Lanfranchi (Inf. XXXIII, 19-20, 28-33). All’opposto della prostituta stanno le donne della Firenze antica rimpianta da Cacciaguida (Par. XV, 100-102, 112-114).

Ad Ap 17, 1 Olivi afferma che la grande meretrice designa la gente e l’impero dei Romani sia nello stato del paganesimo come in quello cristiano, durante il quale colpevolmente fornicò molto con questo mondo. Questa continuità viene sviluppata ad Ap 17, 6, dove il francescano pone la questione del perché vengano menzionate le colpe commesse da questa donna nel suo primo e antico periodo, al tempo dei pagani: per esse non dovrebbe essere infatti condannata la gente carnale e semicristiana che vive nel sesto tempo della Chiesa. La risposta sta nelle parole di Cristo in Matteo 23, 35: “perché venga su di voi il giusto sangue effuso dal sangue di Abele il giusto”. Come un fiume che dura per molto tempo viene sempre considerato uno, per quanto l’acqua dei suoi primi anni sia diversa dall’acqua di questo anno che corre – al modo con cui diciamo che sono ormai cent’anni che questo fiume ha straripato o si è fatto sangue -, così il continuo succedere del popolo romano viene considerato una gente e un popolo, in modo che si possa dire che questo popolo fu prima pagano e poi cristiano, così da attribuire, quasi per sineddoche, quel che è di una parte all’altra parte o al tutto. Così la colpa della prima parte ridonda nella successiva, in quanto recidiva e fatta ingrata della grazia di Cristo che con misericordia l’ha lavata e santificata. Questa donna, pertanto, che dopo i molti e gravi giudizi fatti nella prima parte del suo popolo non temette di cadere in peccati simili o peggiori, deve essere giudicata per il dispregio di tutti i primi giudizi, anche misericordiosi, dati da Dio sui primi suoi padri, e dunque anche su di essa, su cui sarebbero ricaduti se non avesse demeritato. Imitando i peccati dei padri, li ha abbracciati e proseguiti, e pertanto è rea di tutto, come dice Cristo agli Ebrei del suo tempo: “Guai a voi che edificate i monumenti dei profeti, i vostri padri li hanno uccisi, poiché con la vostra opera date testimonianza che consentite alle opere dei vostri padri” (Luca, 11, 47- 48).

Questo passo contenente l’immagine del fiume “per multa tempora durans”, che giustifica teologicamente il connubio fra tempo pagano e tempo cristiano nel giudizio divino, si presta nel poema a molte variazioni [5]. La storia umana che corre al giudizio come un unico grande fiume, anche se le sue acque non sono le stesse attraverso i secoli, rende partecipe – come in una sineddoche – il paganesimo di tutto il bene e il male che ridondano di secolo in secolo e ricadono infine sul sesto stato della Chiesa, cioè sull’età moderna. Questo passo, insieme ai precedenti versetti del capitolo XVII, assume rilievo in Inf. XXVII, l’altro canto nel quale Bonifacio VIII – nominato come “il gran prete” e “lo principe d’i novi Farisei” – è protagonista.

Il consentire alle opere dei padri, cioè alle precedenti colpe, ha condotto alla dannazione Guido da Montefeltro. I motivi dell’esegesi del fiume da Ap 17, 6 punteggiano tutto l’episodio (senza che il fiume sia mai citato). Già nel primo rivolgersi della fiamma al poeta, che Guido ritiene “caduto … di quella dolce terra / latina ond’ io mia colpa tutta reco” (Inf. XXVII, 25-27), si riconoscono il “cadere in peccata” e l’essere “omnium rea” della donna-fiume antica e nuova. Il Montefeltrano accusa Bonifacio VIII – “se non fosse il gran prete, a cui mal prenda!, / che mi rimise ne le prime colpe” (ibid., 70-71) – in quanto istigatore alla colpa recidiva: domandandogli consiglio su come gettare a terra Palestrina, lo ha fatto ricadere nel vecchio peccato di frode per cui si era acquistato fama con le sue opere volpine. La risposta data al pontefice dal vecchio uomo d’arme, che ora porta la corda francescana per fare ammenda del passato, è una testimonianza di consenso alle opere dei padri che caddero in peccato, ossia un edificare, nonostante il divieto di Cristo, un monumento ai profeti: «e dissi: “Padre, da che tu mi lavi / di quel peccato ov’ io mo cader deggio”» (ibid., 108-109). Guido chiama Bonifacio “padre”, ed è motivo che concorda col cadere nel peccato antico. Erroneamente crede che da esso il pontefice possa lavarlo, cioè assolverlo: le parole di ammonimento di Beatrice sulla leggerezza nel far voti – “e non crediate ch’ogne acqua vi lavi” (Par. V, 75) – risuonano, a molti versi di distanza dall’episodio infernale, come un suggello. Se Guido ha consentito peccando alle opere dei padri, “la contradizion … nol consente” che ci si possa pentire della colpa e insieme volerla commettere, come argomenta il diavolo “löico” di fronte a san Francesco, venuto invano a prendere l’anima del frate dopo la morte (Inf. XXVII, 112-120). È da notare che cadere nuovamente nella colpa antica è proprio anche dei simoniaci: “Di sotto al capo mio son li altri tratti / che precedetter me simoneggiando, / per le fessure de la pietra piatti. / Là giù cascherò io altresì quando / verrà colui ch’i’ credea che tu fossi, / allor ch’i’ feci ’l sùbito dimando” (Inf. XIX, 73-78).

Non mancano nell’episodio del Montefeltrano altri riferimenti alla meretrice. Alla fiamma di Guido il poeta chiede di rivelarsi augurandole fama tra gli uomini – “se ’l nome tuo nel mondo tegna fronte” (Inf. XXVII, 55-57) – e Guido, credendo di parlare a persona che mai sarebbe tornata al mondo, risponde “sanza tema d’infamia”, non nasconde cioè, come la prostituta apocalittica, il suo nome famoso (ibid., 64-66; cfr., a Inf. XIX, 56-57, le parole di Niccolò III al presunto Bonifacio VIII: “per lo qual non temesti tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio”). Le parole di Bonifacio VIII, che chiede al francescano consiglio su come distruggere Palestrina, paiono “ebbre” al vecchio uomo d’arme (Inf. XXVII, 98-99: unica occorrenza dell’aggettivo).

Quanto il papa dice a Guido – «E’ poi ridisse: “Tuo cuor non sospetti; / finor t’assolvo, e tu m’insegna fare / sì come Penestrino in terra getti. / Lo ciel poss’ io serrare e diserrare, / come tu sai; però son due le chiavi / che ’l mio antecessor non ebbe care”» (Inf. XXVII, 100-105) – per indurlo a dare “’l consiglio frodolente” su come prendere Palestrina ai Colonna – rinvia sinistramente a due precisi passi della Lectura. Papa Caetani, nelle sue parole ebbre, ripete l’invito dato da Cristo alla seconda chiesa, quella dei martiri, a non diffidare poiché egli è Colui che tutto precede e conclude (Ap 2, 8): “Tuo cuor non sospetti; / finor t’assolvo”. La potestà delle chiavi, in virtù della quale il papa può sciogliere e legare – “Lo ciel poss’ io serrare e diserrare” –, è perfezione di Cristo sommo pastore di cui ad Ap 1, 18 [6], passo simmetrico ad Ap 2, 8 per la comune espressione con la quale Cristo dice di essere “primus et novissimus”. Il presentarsi di Cristo alla chiesa di Smirne come “Colui che antecede” viene appropriato in tono beffardo a Celestino V, “ ’l mio antecessor”, che rinunciando “non ebbe care”, cioè non si curò delle chiavi che aprono e chiudono la salvezza. Figura perversa di Cristo in quanto sommo pastore: tale l’immagine che avrebbe dovuto imprimersi nella mente degli Spirituali francescani, riformatori della Chiesa.

3. “Un tempo, due tempi e la metà di un tempo” (Inf. XIX)

Esaminiamo ora le metamorfosi che nel “poema sacro” assume l’espressione apocalittica “per (un) tempo, (due) tempi e la metà di un tempo” – “per tempus et tempora et dimidium temporis”). Queste parole sono riferite al periodo (si tratta, nella quarta visione, dell’esegesi congiunta della terza e della quarta guerra) in cui la donna (la Chiesa) venne nutrita lontano dal serpente nel deserto dei Gentili, il luogo preparatole da Dio come suo, e dove le vennero date le due ali di una grande aquila (Ap 12, 14). Su di esse, secondo Olivi, Gioacchino da Fiore ha fondato tutta la sua Concordia. L’espressione indica un periodo di tre anni e mezzo, formati da quarantadue mesi (12 mesi x 3 anni + 6 mesi) nei quali i trenta giorni dei singoli mesi corrispondono a trenta anni: si ha così una permanenza della donna nel deserto di 1260 anni. “Tempus” sta per un anno, “tempora” per due anni e “dimidium temporis” per sei mesi. I “due anni” derivano dal duale greco, lingua nella quale scrisse Giovanni. Questo numero compare anche ad Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra) per indicare il periodo in cui la donna venne nutrita nel deserto (dove era fuggita dalla durezza dei Giudei), mentre in Daniele 7, 24-25 si dice che il re undicesimo distruggerà i santi dell’Altissimo che gli saranno dati in mano “per un tempo, due tempi e la metà di un tempo” e in Daniele 12, 6-7 che “fra un tempo, due tempi e la metà di un tempo si compiranno tutte queste cose meravigliose”.

Questo numero mistico ha vari significati. I tre anni e mezzo designano il mistero della trinità di Dio unitamente alla perfezione delle sue opere, che rispetto al loro artefice sono qualcosa di dimidiato, imperfetto, parziale e quasi nulla: le opere furono infatti compiute in sei giorni, che corrispondono alle sei età del mondo e ai sei mesi del mezzo anno. Designano anche la perfezione che deriva dalla fede, dalla speranza e dalla carità unita alla pregustazione non completa della gloria eterna, oppure i tre principali consigli di Cristo (povertà, castità, obbedienza) uniti ad una partecipazione non perfetta della vita eterna. I tre anni e mezzo coincidono con il periodo in cui Cristo esercitò il suo magistero e la sua predicazione. Essi sono anche distinti in “un anno” (“tempo”) e “due anni” (“tempi”), in quanto nel secondo e nel terzo anno Cristo predicò da solo dopo l’incarcerazione di Giovanni Battista e in modo più solenne. Questa distinzione, tenendo conto della profezia di Daniele, si verificherà forse anche nella predicazione e persecuzione dell’Anticristo. Con Giovanni Battista, come dice Cristo in Matteo 11, 11-12 e in Luca 16, 16, inizia il tempo in cui i violenti si impadroniscono del regno dei cieli (cfr. quanto dice l’aquila a Par. XX, 94: “Regnum celorum vïolenza pate”).

Una delle metamorfosi del numero mistico espresso con “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” sta nelle tre facce della testa di Lucifero: “L’una dinanzi, e quella era vermiglia [un tempo]; / l’altr’ eran due [la nera e quella tra bianca e gialla: due tempi], che s’aggiugnieno a questa / sovresso ’l mezzo di ciascuna spalla [la metà di un tempo]” (Inf. XXXIV, 39-41). È da notare che la prima faccia viene presentata separatamente dalle altre due [7]. Il tema continua con i tre peccatori che Lucifero fa dolenti rompendoli coi denti a guisa di maciulla. Anche in questo caso, il primo – Giuda – viene separato dagli altri due, Bruto e Cassio: “A quel dinanzi [un tempo] il mordere era nulla / verso ’l graffiar [l’esser nulla è motivo che distingue la metà di un tempo] … De li altri due c’hanno il capo di sotto, / quel che pende dal nero ceffo è Bruto … e l’altro è Cassio …” [due tempi] (ibid., 58-67).

Viene riproposto il medesimo tema in apertura di Inf. XXVIII (7-21), nella complessa similitudine cui il poeta ricorre per descrivere la sozza condizione della nona bolgia, dove sono i seminatori di scandalo e di scisma: se si mettessero insieme tutti i morti e i feriti che insanguinarono nel corso dei secoli le terre del Mezzogiorno d’Italia, e questi mostrassero le loro membra forate o mozze, non si offrirebbe un’idea adeguata alla circostanza. Viene prima “tutta la gente / che già, in su la fortunata terra / di Puglia, fu del suo sangue dolente” a causa dei “Troiani” (per la venuta di Enea in Italia) e della lunga seconda guerra punica, che a Canne “de l’anella fé sì alte spoglie” (gli anelli strappati dalle dita dei Romani caduti). A questo primo gruppo delle genti di Puglia (con la quale si intende la parte continentale del Regno di Sicilia) si dovrebbe aggiungere un secondo, formato a sua volta da due gruppi: la gente che tentò invano di contrastare Roberto il Guiscardo e la gente caduta nelle guerre tra Angioini e Svevi. Questo secondo sottogruppo si divide ancora in due parti: la gente caduta a Ceprano, abbandonata per tradimento – “là dove fu bugiardo ciascun Pugliese” (indiretta allusione alla battaglia di Benevento dove fu sconfitto Manfredi) -, e quella caduta a Tagliacozzo, dove Corradino venne sconfitto per via di un accorto consiglio dato a Carlo d’Angiò dal “vecchio Alardo”. Il primo gruppo – le genti di Puglia – corrisponde al “tempo” (un anno); il secondo, doppio gruppo – i caduti o i feriti nei combattimenti contro Roberto il Guiscardo e quelli nelle guerre svevo-angioine – a “tempi” (due anni); la “metà di un tempo” (mezzo anno) sta nel “nulla” che la riunione di tutti e tre i gruppi di caduti offre rispetto a quanto visto dal poeta nella bolgia: il mezzo anno designa infatti qualcosa di dimidiato, imperfetto e parziale (con “dimidium” concorda anche il “mezzul” del fondo della botte, di cui si dice al verso 22). È da notare la simmetria del motivo dei “due tempi”, che rispecchia il duale greco, in Inf. XXVIII e in Inf. XXXIV: “S’el s’aunasse ancor tutta la gente … con quella … e l’altra … quel che pende dal nero ceffo è Bruto … e l’altro è Cassio …”.

Una variante del tema sembra presente anche in quanto dichiarato dal simoniaco Niccolò III in Inf. XIX, 79-84: il tempo da lui trascorso nella posizione di piantato sottosopra coi piedi accesi nel foro della livida pietra è già quasi di venti anni (agosto 1280 – marzo/aprile 1300), un “tempo” più lungo di quello in cui vi resterà Bonifacio VIII, che alla morte nell’ottobre 1303 prenderà il suo posto e lo farà cadere più giù nelle fessure della pietra, perché Bonifacio, dopo quasi undici anni, verrà a sua volta sostituito nel 1314 da Clemente V, “pastor sanza legge” che ricoprirà entrambi i suoi predecessori per “più laida opra”. Il motivo della “metà di un tempo” si può considerare applicato sia a Bonifacio VIII, che trascorrerà piantato come palo circa la metà del tempo toccato a Niccolò III, sia, nel significato di un’opera parziale e imperfetta che assume qui un sapore amaro, a entrambi i pontefici, l’Orsini e il Caetani, la cui opera, alla fine, risulterà meno laida di quella del guascone Bertrand de Got. È comunque da notare come il medesimo tema venga appropriato sia ai papi simoniaci sia a Lucifero, figure che designano, attraverso un numero mistico loro applicato, la durata della tribolazione (tre anni e mezzo) sotto il regno dell’Anticristo (l’undicesimo re di Daniele 7, 24-25). L’espressione “un tempo, due tempi e la metà di un tempo” sarà ancora utilizzata da Botticelli alla fine dell’anno 1500, come datazione della Natività mistica ispirata ai sermoni sull’Apocalisse del Savonarola [8].

Un’altra variazione è nella spiegazione data da Manfredi della penitenza impostagli come scomunicato: chi muore in contumacia di Santa Chiesa, ancorché si penta in fin di vita, “per ognun tempo” che è stato “in sua presunzïon”, ostinato cioè nel non volersi sottomettere all’autorità ecclesiastica, deve restare fuori del Purgatorio trenta volte (il numero trenta fa parte del numero mistico 1260), a meno che questo decreto non venga abbreviato (la “metà di un tempo”) per l’intervento delle buone preghiere (Purg. III, 136-141) [9].

Il motivo della “metà di un tempo”, cioè di un’opera parziale e imperfetta, viene ancora ironicamente appropriato al vivere civile di Atene e Sparta, “picciol cenno” rispetto alle sottili leggi fiorentine che varate ad ottobre non durano alla metà di novembre (Purg. VI, 139-144). Con esso viene vestita la reminiscenza ovidiana della “folle Aragne”, la tessitrice che sfidò Minerva, raffigurata sul pavimento del primo girone dei superbi “già mezza ragna, trista in su li stracci / de l’opera che mal per te si fé” (Purg. XII, 43-45; cfr. quanto afferma Niccolò III del ‘futuro’ papa Clemente V: “ché dopo lui verrà di più laida opra, / di ver’ ponente, un pastor sanza legge”: Inf. XIX, 82-83). A Par. XIX, 133-138, l’aquila dice di Federico II d’Aragona (re di Sicilia dal 1296 al 1337) che nel libro della vita (cfr. Ap 20, 12) le sue opere saranno scritte con lettere abbreviate per “dare ad intender quanto è poco” [‘metà di un tempo’]; pure all’apertura del libro “parranno a ciascun l’opere [‘metà di un tempo’] sozze / del barba [Giacomo, re di Maiorca] e del fratel [Giacomo re di Sicilia e poi di Aragona], che tanto egregia / nazione [l’Aragona: ‘un tempo’] e due corone [Maiorca e Aragona: ‘due tempi’] han fatte bozze”.

I tre anni e mezzo designano il mistero della trinità di Dio unitamente alla perfezione delle sue opere, che rispetto al loro artefice sono qualcosa di dimidiato, imperfetto e parziale e quasi nulla: così nella visione finale il poeta vede “tre giri / di tre colori e d’una contenenza”, ma il suo dire è “corto” e “fioco”, inadeguato rispetto al concetto, a quanto cioè la mente ha ritenuto della visione, concetto che a sua volta è “poco”: il corto, il fioco, il poco esprimono il significato contenuto nella “metà di un tempo” (Par. XXXIII, 115-123).

La vicinanza del verbo “pertractare”, riferito nell’esegesi di Ap 12, 6 al quinto libro della Concordia di Gioacchino da Fiore, con il numero mistico “per tempus et tempora et dimidium temporis” (da Daniele, 12, 6-7; cfr. gli incisi “… sub uno quam brevi coart[ar]emus sermone … nisi hoc quod sonat versiculus iste …” con Par. XXXIII, 74, 106 : “e per sonare un poco in questi versi … Omai sarà più corta mia favella”) conduce a Inf. XI, 79-84, dove Virgilio ricorda al discepolo le tre disposizioni peccaminose odiate da Dio – “incontenenza, malizia e la matta bestialitade” – esposte ampiamente (‘pertrattate’) dall’Etica di Aristotele. Una di queste tre disposizioni, l’incontinenza, offende meno Dio e suscita minor biasimo, e pertanto gli incontinenti stanno fuori della città di Dite meno martellati nelle pene dalla divina vendetta. All’incontinenza è applicato il tema della “metà di un tempo”, mentre la malizia sembra corrispondere a “tempi” (il duale greco), considerato che ai vv. 22-24 si dice che il fine di ogni malizia, che consiste nell’ “ingiuria”, cioè nell’infrazione delle leggi divine o naturali, si consegue in due modi, con la forza (i violenti) o con l’inganno (i fraudolenti); quest’ultimo, a sua volta, si distingue nella frode verso chi si fida e in quella verso chi non si fida, con andamento bipartito riscontrabile in principio di Inf. XXVIII (Inf. XI, 52-66: “Questo modo di retro … Per l’altro modo …”). La “matta bestialitade” corrisponderebbe pertanto a “(un) tempo”. Da notare che i violenti hanno un andamento ternario, per non dire trinitario: “ma perché si fa forza a tre persone … a Dio, a sé, al prossimo” (Inf. XI, 28-33).

(Tab. VI)

[LSA, cap. XII, Ap 12, 14 (IVa visio, III-IVum prelium)] Dicit autem “per tempus et tempora et dimidium temporis”, id est per tres annos et dimidium ex quadraginta duobus mensibus triginta annorum, id est mille ducentis sexaginta annis constantes. Eundem enim numerum sub aliis verbis intendit hic ponere, quem posuit paulo ante (cfr. Ap 12, 6). Per “tempus” enim intelligitur unus annus, et per “tempora” duo ann[i]. Nam Greci, in quorum lingua iste liber est editus, habent tres numeros in suis articulis, scilicet singularem et dualem et pluralem. Quod autem “tempus et tempora et dimidium temporis” sumatur alibi pro tribus annis et dimidio, patet quia Danielis VII° dicitur quod rex undecimus, designatus per undecimum cornu, “sanctos Altissimi conteret et tradentur in manu eius usque ad tempus et tempora et dimidium temporis” (Dn 7, 25). In hoc autem libro et infra, XIII° capitulo, dicitur quod “data est illi potestas facere malum per menses quadraginta duos” (Ap 13, 5) et idem dicitur supra, XI° (Ap 11, 2/9/11). Quod autem “tempus et tempora”, id est tres anni, non sumantur hic pro annis dierum seu mensium ex solis triginta diebus constantium, se[d] potius pro annis duodecim mensium ex triginta annis quasi ex triginta diebus constantium, patet non solum ex supradictis, sed etiam quia in tertio et quarto statu ecclesie non apparuit talis persecutio vel mansio in deserto per solos tres annos dierum perdurans. Preterea hic non dicit ‘ubi aletur per tempus et tempora’, sed “ubi alitur”, tamquam monstrans se loqui de toto tempore pastus eius, de quo supra dixerat quod “habet” in deserto “locum paratum a Deo, ut ibi pascat eam mille ducentis sexaginta diebus” (Ap 12, 6).

|

|

Inf. XXXIV, 22-24, 37-45, 55-67:Com’ io divenni allor gelato e fioco,

|

Inf. XXVIII, 7-24:S’el s’aunasse ancor tutta la gente

|

[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio, III-IVum prelium)] Notandum autem quod Ioachim totum librum suum Concordie veteris et novi testamenti fundavit super numero hic posito. Unde libro V° Concordie, circa finem pertractans verba illa angeli dicta Danieli, quod “in tempus et tempora et dimidium temporis” erit “finis horum mirabilium” (Dn 12, 6-7), dicit: «Verba hec Danielis ita a lectore huius operis pensari debere vellem, ut quicquid a principio huius operis usque huc late et diffuse contulimus sub uno quam brevi coart[ar]emus sermone. Nichil enim aliud nos intimasse credimus, nisi hoc quod sonat versiculus iste: ‘in tempus et tempora et dimidium temporis omnium istorum mirabilium esse finem’. Quia sicut iam per multas vices nos dixisse meminimus, in hiis quadraginta duabus generationibus septem signacula continentur, nichilque aliud est dicere “in tempus et tempora et dimidium temporis” complebuntur quam illud quod, sub sexto angelo tuba canente, alter angelus aut forte unus et idem ait: “tempus iam non erit amplius, sed in voce septimi angeli, cum ceperit tuba canere” (Ap 10, 6-7)». |

|

Roma, Grotte Vaticane, sepolcro di Bonifacio VIII

4. “Lo principe d’i novi Farisei”

4.1. I Gentili senza pace (Inf. XXVII, Purg. XIV)

Il primo versetto dell’esegesi della seconda tromba (Ap 8, 8; terza visione) è particolarmente dedicato ai “Gentili”, perché fra loro suonò il secondo angelo. Il male che seguì, e come il diavolo infiammasse e incitasse i Gentili contro i dottori e la loro dottrina, è così spiegato: “E fu messo nel mare come un gran monte ardente di fuoco”. Questo monte è il diavolo, adorato come Dio dai pagani negli idoli, che viene definito “gran monte” sia per il gran tumore della sua superbia, sia per la sua grande potenza naturale. Costui riarse del fuoco dell’ira e dell’invidia verso i santi dottori che predicavano contro l’idolatria per espellerla dal mondo quanto possibile, e per l’effetto del suo empio suggerire e insinuarsi “fu messo nel mare”, cioè nel flutto dei cuori dei Gentili, i quali erano come un grande mare inabitabile sia per i semplici fedeli, che si possono considerare quasi pecore e giumenti, sia per i perfetti e discreti, che sono come uomini. Il “mare” spesso nell’Apocalisse designa i Gentili, fluttuosi per gli errori, procellosi per guerre e rivolte, salsi e amari per costumi carnali e per turpe idolatria, profondi come una voragine per malizia e quasi senza fine per la moltitudine dei popoli. Gli effetti della seconda tromba sono specificati col dire: “E la terza parte del mare si fece sangue”, cioè quella parte dei Gentili che non volle credere in Cristo si fece persecutrice uccidendo i fedeli ed effondendo il loro sangue.

Un’esegesi quasi simmetrica a quella della seconda tromba si presenta per la seconda coppa (Ap 16, 3; quinta visione), che l’angelo versò nel mare, cioè sui pagani che non volevano credere ai predicatori e anzi li perseguitavano. Anche in questo caso i pagani sono designati dal mare fluttuoso di errori, nel quale non cresceva erba o albero della fede e non era luogo abitabile. La coppa, che sul piano temporale fu versata allorché prima con i martiri e poi con Costantino l’idolatria venne espulsa dal mondo e i pagani che non vollero convertirsi furono segregati come morti dalla vita civile e spirituale, spiritualmente designa il redarguire da parte dei santi martiri l’idolatria e l’ostinazione pagana. “E si fece sangue come quello di un morto”, cioè il mare del paganesimo si convertì in crudeltà mortifera ed effondente il sangue dei santi martiri. “E ogni anima vivente”, che cioè aveva prima una qualche disposizione alla vita della fede o qualche seme di essa, oppure ogni individuo che scelse di vivere per questo mondo, “morì nel mare”, ossia fu morto nel primo seme del bene a causa della miscredenza e della crudele persecuzione dei pagani e destinato alla morte eterna.

I temi della seconda tromba risuonano nell’episodio di Guido da Montefeltro. Già nella domanda fatta a Dante – “dimmi se Romagnuoli han pace o guerra” – il motivo della guerra si congiunge con quello del monte allorché Guido precisa la sua origine, i monti tra Urbino e il giogo appenninico da cui nasce il Tevere (Inf. XXVII, 28-30). La risposta di Dante sviluppa il tema del cuore dei Gentili fluttuoso per le guerre: “Romagna tua non è, e non fu mai, / sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni” (ibid., 37-38), dove persino il nome della terra allude nel suono al “mons magnus” messo nei cuori tempestosi. Nel seguito dell’episodio il tema del monte grande per superbia viene applicato a Bonifacio VIII, “il gran prete” che chiese a Guido di guarirlo “de la sua superba febbre” dandogli il consiglio fraudolento su come distruggere Palestrina (ibid., 70, 96-98). Il papa rimise così Guido, pentitosi in vecchiaia del suo operato volpino e fattosi francescano, nelle prime colpe: un motivo, quello del ritorno all’antica idolatria, presente sia nell’istruzione alla seconda chiesa (Ap 2, 10; non in tabella) come nell’esegesi della seconda guerra (Ap 12, 8) e nella similitudine del fiume sanguigno ad Ap 17, 6 sopra considerata.

Nel secondo girone del Purgatorio, Dante incontra altri due spiriti di Romagna, Guido del Duca e Rinieri da Calboli. Il primo dei due descrive a fosche tinte la valle dell’Arno, il cui nome è ben degno di perire, tanto essa è priva di qualsiasi virtù dal suo principio, dove il fiume nasce in Appennino – “ov’ è sì pregno / l’alpestro monte ond’ è tronco Peloro” – fino alla foce nel mare (Purg. XIV, 28-39). Il tema del “mons magnus … propter magnum superbie sue tumorem” è reso con il “pregno” dell’alpestro monte, che già Benvenuto, insieme ad altri commentatori, aveva spiegato come “tumorosus vel altus” per l’abbondanza di acque, senza però attribuirgli alcun significato spirituale. Si possono ricordare anche le parole del poeta a Oderisi da Gubbio, che purga la superbia nel girone precedente: “Tuo vero dir m’incora / bona umiltà, e gran tumor m’appiani” (Purg. XI, 118-119). Come nel mare dei Gentili, “inter quos non erat habitatio fidelium simplicium, quasi pecora et iumenta, et multo minus perfectorum et discretorum, qui sunt quasi homines”, così si son fatti a viver come bruti i conriparii del fiero fiume: “ond’ hanno sì mutata lor natura / li abitator de la misera valle, / che par che Circe li avesse in pastura” (Purg. XIV, 40-42).

Guido del Duca parla più avanti di sé stesso: “Fu il sangue mio d’invidia sì rïarso” (Purg. XIV, 82), che corrisponde in Ap 8, 8 all’ “exarsit igne … invidie” del diavolo-gran monte. “Di mia semente cotal paglia mieto”, continua il romagnolo con il motivo del seminato che è proprio della seconda coppa (Ap 16, 3), “o gente umana, perché poni ’l core / là ’v’ è mestier di consorte divieto?”, dove è presente un riferimento ai turbolenti cuori dei Gentili (Purg. XIV, 85-87). Guido passa poi a parlare della sua Romagna, il territorio compreso “tra ’l Po e ’l monte e la marina e ’l Reno” (il “monte” è sempre l’Appennino, il “giogo” da cui nascono Arno e Tevere). Afferma sconsolato che non solo il sangue, già pregiato e onorato, del casato di Rinieri da Calboli, suo compagno di pena per l’invidia passata, “è fatto brullo” (tema della seconda coppa, ad Ap 16, 3: “et factus est sanguis tamquam mortui”), privo com’è “del ben richesto al vero e al trastullo”, ma che tutta la regione è piena di velenosi e incoltivabili sterpi (Purg. XIV, 88-96). Il compianto sulle genti di Romagna, una volta buone e ora prive del valore di un tempo da nessuno ereditato, si avvicina a quanto ad Ap 16, 3 si dice di coloro che erano inizialmente ‘anime viventi’, che cioè avevano una qualche disposizione alla vita della fede o qualche seme di essa, oppure che scelsero di vivere per questo mondo, e che poi ‘morirono nel mare’, una volta morto in esse il primo seme del bene. La stessa distinzione fatta da Guido tra il bene richiesto “al vero” e quello “al trastullo”, che secondo gli antichi commentatori si richiama alla distinzione aristotelica tra il bene onesto (“bonum animi”) e quello utile e dilettevole (“bonum corporis”), sembra concordare con la distinzione nel testo di esegesi scritturale tra le anime viventi perché disposte alla fede e quelle che scelsero di vivere per il mondo, che nella trasformazione poetica sono l’amore e cortesia che invogliavano i cuori ora fatti tanto malvagi.

Si può notare, nel lamento di Guido del Duca sui casi di Romagna, accanto al nuovo valore assegnato ai ‘gentili’ (gente dal cuore tumultuoso, sediziosa e sempre in guerra: “o gente umana, perché poni ’l core / là ’v’ è mestier di consorte divieto?”) così come proposto ad Ap 8, 8 e in altri luoghi della Lectura, la presenza del significato tradizionale, caro al primo Dante, della parola ‘gentile’, cioè nobile di spirito, liberale: “quando in Faenza un Bernardin di Fosco, / verga gentil di picciola gramigna?” (Purg. XIV, 101-102). Una ‘gentilezza’ di vita (“Ugolin d’Azzo che vivette nosco // “Et omnis anima vivens” … mortificata est a primo seminario boni et fortius destinata ad mortem eternam”, ibid., 105; cfr. Ap 16, 3) che non solo si è perduta, ma che anzi è tornata allo stato brutale prima che fosse seminata la pianta: il verso “Oh Romagnuoli tornati in bastardi!” (ibid., 99) significa che essi sono ‘ritornati’ al silvestre stato precedente il tempo della vera ‘gentilezza’, di cui Guido del Duca ricorda “le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi / che ne ’nvogliava amore e cortesia” (ibid., 109-110). Sotto questo rispetto, Purg. XIV, 99 – “Oh Romagnuoli tornati in bastardi!” – è variazione, come lo sono le parole di Guido da Montefeltro a Inf. XXVII, 70-71 – “che mi rimise ne le prime colpe” -, del tema del ritorno all’antico paganesimo proprio della seconda guerra della Chiesa (Ap 12, 8; come avvenne con l’imperatore Giuliano l’Apostata: cfr. LSA, prologo, notabile X).

I tempestosi cuori dei ‘gentili’ si registrano ancora nel principio del lamento sulla condizione d’Italia (Purg. VI, 76-87): «Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere in gran tempesta … e ora in te non stanno sanza guerra / li vivi tuoi … Cerca, misera, intorno da le prode / le tue marine // “missus est in mare”, id est in fluctuosis cordibus gentilium … Per “mare” enim sepe in hoc libro designatur gentilitas, quia fuit erroribus fluctuans et bellis ac seditionibus procellosa … “Et omnis anima vivens” … ». E Sordello, “quell’anima gentil ” pronta a far festa al suo concittadino Virgilio “sol per lo dolce suon de la sua terra”, rappresenta, nella sua nobiltà di spirito, l’altro significato dell’essere ‘gentile’ [10].

La seconda delle sette guerre sostenute dalla Chiesa (descritte nella quarta visione) viene condotta dall’arcangelo Michele – del quale si sottolinea l’officio supremo -, duca delle schiere dei martiri assimilati agli angeli buoni che combattono contro quelli malvagi condotti dal drago (Ap 12, 7-12).

Al drago, sconfitto dalle schiere dell’arcangelo Michele, viene tolto il dominio e il potere: “E fu gettato in terra quel grande drago, il serpente antico, che è chiamato diavolo e satana e che seduce tutta la terra” (Ap 12, 9). Viene chiamato “serpente” per la malizia e l’errore con cui intossica il mondo, che seduce con dolosa astuzia. Viene detto “antico” perché, creato all’inizio del mondo, fin da principio si allontanò dalla verità e divenne omicida, come affermato in Giovanni 8, 44. Con parola greca viene definito “diavolo”, cioè “accusatore”; oppure, secondo altri, “colui che cade giù” (“deorsum fluens”), sia perché cadde giù dal celeste stato nel quale fu creato, sia perché cerca di precipitare tutti all’inferno accusandoli dinanzi al sommo giudice in modo che vengano condannati. In ebraico viene chiamato “satana”, cioè “avversario”, poiché sempre avversa gli eletti. “Seduce tutta la terra”, in quanto sedusse in Adamo tutto il genere umano, che trae quasi tutto a sé, tanto che, ad eccezione di Cristo e di sua madre, non vi è adulto che non venga sedotto a commettere qualche peccato, sia pure veniale. Il diavolo “fu gettato in terra”, ovvero nell’infimo grado, calpestato dai santi come si calca la terra. Oppure “in terra”, in quanto gli venne concesso di penetrare con più forza negli aderenti alle cose terrene, come entrò rapido nei porci allorché venne espulso dai due indemoniati ad opera di Cristo (Matteo 8, 28-34).

Dice Guido del Duca (Purg. XIV, 37-38) che nella valle dell’Arno la virtù viene da tutti fuggita “come biscia” (“serpens”) e “per nimica” (il diavolo ad Ap 12, 10 è detto pure “Dei et suorum omnium martirum inimicus”). Lungo il suo corso iniziale, nel Casentino, il fiume scorre “tra brutti porci, più degni di galle / che d’altro cibo fatto in uman uso” (vv. 43-45). Sempre nelle parole di Guido (v. 62), Fulcieri da Calboli, il feroce podestà di Firenze nel 1303, viene definito “antica belva” che uccide i lupi fiorentini (corrisponde all’ “antiquus … factus est homicida”). Fulcieri esce sanguinoso dalla “trista selva” fiorentina, lasciandola in tali condizioni che non basterebbero mille anni per farla tornare al pristino stato (vv. 64-66): anche il riferimento ai “mille anni”, che può apparire generico, fa parte del gruppo tematico che concerne il diavolo, del quale ad Ap 20, 3 (settima visione) si dice che venne gettato e chiuso nell’abisso in modo da non sedurre più fino al compimento dei mille anni. Guido piange quindi la decadenza della Romagna, piena di “venenosi sterpi” al punto di rendere tardivo ogni tentativo di coltivarla (vv. 94-96: il veleno è proprio del serpente; il coltivare, in senso equivoco con ‘culto’, è nel “colere” di Ap 12, 7, dove è descritta la seconda guerra che vede contrapposte la ‘coltura’ dei demoni e il ‘culto’ di Cristo). Sostiene Guido che i Pagani, signori di Faenza, faranno bene a non rifigliare “da che ’l demonio lor sen girà”, cioè dopo che sarà morto (nel 1302) l’ultimo di loro, Maghinardo, ma di essi non rimarrà più “puro … testimonio” (vv. 118-120): nella terzina sono presenti i temi dell’espulsione del demonio (Ap 12, 7/9) e della vittoria sul diavolo per opera della testimonianza della fede (Ap 12, 11: “vicerunt illum … propter verbum testimonii sui”), mentre il nome della famiglia romagnola concorda coi “pagani” che nella seconda guerra combattono a fianco dei demoni contro il culto di Cristo. Guido del Duca chiude il suo ragionare con la mente stretta dal desiderio di piangere più che di parlare, e licenzia Dante equivocando sul suo essere “Tosco” («“serpens” dicitur per venenum malitie et erroris quo mundum extoxicat »; vv. 124-126). Non diversamente si esprime alla fine del canto precedente Sapia senese, la quale chiede al poeta di rimetterla in buona fama presso i propri parenti, “se mai calchi la terra di Toscana”, che è variazione sul tema del diavolo gettato in terra e ‘calcato’ (Purg. XIII, 148-150). Il parlar “tosco” è sinonimo di inganno e tentazione per Marco Lombardo (Purg. XVI, 136-138) [11]. È da notare, nelle parole di Virgilio in fine di Purg. XIV (vv. 145-147), il motivo del trarre al peccato da parte dell’ “amo de l’antico avversaro” (Ap 12, 9).

Il tema del diavolo – «“proiectus est in terram” et cetera, id est in infimam deiectionem”» – è messo in bocca a Bonifacio VIII, “il gran prete” che domandò consiglio al francescano Guido da Montefeltro affinché gli insegnasse “sì come Penestrino in terra getti” (Inf. XXVII, 101-102). Ma al papa – “Lo principe d’i novi Farisei” – sono ironicamente appropriati i motivi di Michele “princeps angelorum” nella seconda guerra (Michele può essere l’arcangelo o anche un angelo degli ordini supremi che ne fa le veci). Mentre Michele combatte il diavolo e i pagani, Bonifacio fa la guerra ai cristiani senza guardare in sé “né sommo officio né ordini sacri” (Inf. XXVII, 85-91) [12]. Il diavolo, gettato a terra, scenderà ancora con grande ira a vendicarsi: poiché non lo può fare su Cristo e i santi che l’hanno vinto, intende vendicarsi almeno su quanti amano le cose terrene (Ap 12, 7). Così Minosse, il quale nel giudicare l’anima di Guido da Montefeltro si morde la coda “per gran rabbia”, non potendo punire il Vicario di Cristo che ha istigato il “consiglio frodolente” (Inf. XXVII, 124-126).

(Tab. VII)