IV.

1. I quattro sensi della Scrittura (Ap 6, 6). 2. La montagna dell’anagogia (Ap 21, 2.10). 3. L’altare dei profeti consorti nella pietas (Ap 8, 3).

INDICE GENERALE – AVVERTENZE

1. I quattro sensi della Scrittura (Ap 6, 6)

Al “pelago” della Scrittura sono applicabili i quattro sensi tradizionali, sui quali Olivi si diffonde nell’esegesi di Ap 6, 6 (apertura del terzo sigillo).

Contro la falsa stadera degli eretici (Ap 6, 5), che misura in modo torto e menzognero, viene insegnato ai fedeli un modo certo e facile di ottenere la piena verità e sapienza della fede cattolica. Per questo si dice: “E udii una voce in mezzo ai quattro animali”, che secondo Riccardo di San Vittore sono i quattro evangelisti designanti tutti i predicatori, «che diceva: “una misura di due libbre di grano per un denaro e tre misure di due libbre d’orzo per un denaro. Olio e vino non siano sprecati”» (Ap 6, 6). Olivi accosta tre interpretazioni: di Riccardo di San Vittore, di Gioacchino da Fiore e una terza propria (“alio modo”).

La misura di due libbre – il “bilibris” – è un vaso che contiene due sestari.

Il grano (Riccardo di San Vittore) designa il Nuovo Testamento, che misura due libbre, in quanto suscettibile di duplice intelligenza, storica e spirituale.

Può anche (“alio modo”) designare la duplice natura di Cristo, oppure la sua grazia e la sua gloria, la cui intelligenza e il cui possesso si acquistano tramite una fede perfetta.

Secondo Gioacchino da Fiore, il grano, l’orzo, l’olio e il vino stanno a indicare i quattro sensi della Scrittura. Il grano indica l’allegoria, e allora la misura di due libbre designa i due Testamenti. L’allegoria è connessa con il primo dei quattro animali (o esseri viventi) che circondano la sede divina ad Ap 4, 6-8, il leone, che corrisponde agli apostoli, i quali insegnarono le vicende di Cristo e della Chiesa come prefigurate nei fatti e nei detti dei profeti dell’Antico Testamento che gli Ebrei convertiti ben conoscevano.

L’orzo (Riccardo) designa il Vecchio Testamento che, pur suscettibile di duplice intelligenza, viene detto avere tre misure perché in esso sono contenuti la legge, i profeti e i salmi.

Inoltre (“alio modo”), le tre misure di due libbre d’orzo indicano i tre tempi doppi della legge. La legge naturale ebbe vigore per due età fino alla legge della circoncisione introdotta al tempo di Abramo. La legge scritta conta anch’essa due età, la seconda delle quali si sviluppò sotto i profeti. La legge della grazia contiene prima il tempo della pienezza delle genti e poi il tempo della conversione finale delle “reliquie” dei Gentili e di tutto Israele.

Tra i quattro sensi della Scrittura (Gioacchino), l’orzo corrisponde al senso letterale o storico: tre “bilibres” indicano infatti i sei tempi, faticosi e servili, trascorsi sotto la legge da Abramo a Giovanni Battista, che nel Vangelo di Matteo sono computati in tre gruppi di quattordici generazioni, ciascuno dei quali formato da due settenari. Il senso letterale o storico è connesso col secondo animale, il bue o vitello, che corrisponde ai martiri che predicarono ai pagani la lettera della legge e dei profeti, da essi non conosciuta e che dovettero apprendere prima che venisse loro insegnata l’allegoria. Il bue solca la terra, ossia le gesta terrene e corporali dei padri.

Il denaro, che contiene il numero dieci, designa la perfezione della fede.

Il vino (Riccardo) designa i perfetti dottori, acri nel rimproverare i vizi.

Indica pure (“alio modo”) l’ardente ebbrezza della carità.

Corrisponde (Gioacchino) al senso morale della Scrittura, che punge i vizi e accende l’amore delle virtù e delle buone opere. È connesso con il terzo animale, quello simile all’uomo, cui spetta di comporre con modestia e di insegnare i costumi.

L’olio (Riccardo) designa i perfetti dottori che consolano i pusillanimi in modo dolce e soave. Indica pure (“alio modo”) la soave unzione e la giocondità di Cristo e della sua gloria infusa sopra le sante menti.

Corrisponde (Gioacchino) all’intelligenza contemplativa o anagogica della Scrittura, perché l’olio è soave e galleggia sugli altri liquidi. È connesso con il quarto animale, l’aquila perspicace che vola in alto.

Il prudente predicatore (Gioacchino) sa usare ora l’uno ora l’altro dei sensi della Scrittura: così egli cede a un prezzo prefissato il grano e l’orzo – quanto serve ad edificare la fede e all’esercizio corporale – che risulti di scarsa utilità, in modo da lasciare spazio al vino e all’olio, a quanto cioè serve alla morale e alla contemplazione.

Secondo Riccardo di San Vittore, tutto il passo mira a rendere certi i fedeli che, nonostante le tante eresie sorte dopo la persecuzione dei pagani, la scienza delle Sacre Scritture, grazie alla voce dei predicatori, non verrà sottratta o non sarà diminuita, e che per mezzo della fede unica e salda si potrà avere l’intelligenza letterale e spirituale dei due Testamenti.

La voce risuona in mezzo ai quattro animali a significare (“alio modo”) la risonanza della quadruplice perfezione di Cristo e la formazione nella Chiesa di quattro ordini di perfetti, contro i quali nulla possono le tentazioni o le persecuzioni. Oppure (Gioacchino) risuona in mezzo ai quattro animali in quanto designano le quattro intelligenze della Scrittura.

I temi dell’orzo (Vecchio Testamento) e del grano (Nuovo Testamento) sono compresenti nella professione di fede fatta dal poeta a san Pietro (Par. XXIV, 133-138): questo credere, afferma Dante, non si fonda soltanto sulle prove fisiche e metafisiche, ma proviene anche dalle Scritture antiche e nuove: “… ma dalmi / anche la verità che quinci piove / per Moïsè, per profeti e per salmi (l’orzo che ha tre misure), / per l’Evangelio e per voi che scriveste / poi che l’ardente Spirto vi fé almi (il grano che misura due libbre, per la duplice intelligenza, storica e spirituale)”.

La distinzione dei tre tempi della legge si trova nella spiegazione data da san Bernardo nella rosa dell’Empireo sulla sorte dei pargoli innocenti: trascorse le prime due età (il tempo della legge naturale), in cui bastava alla salvezza dei bambini la fede dei genitori, venne introdotta la circoncisione dei maschi (con Abramo, da cui inizia il tempo della legge scritta); poi, con la venuta del tempo della grazia, gli innocenti non battezzati furono relegati nel Limbo (Par. XXXII, 76-84).

Lucifero, cherubino dalle sei ali (ne escono due sotto ciascuna delle tre facce), che piange con sei occhi e per tre menti goccia di pianto e sanguinosa bava, contiene in sé i numeri del Vecchio Testamento, che è d’altronde il tempo della laboriosa fatica (Inf. XXXIV, 46, 53-54). Al medesimo tema sembrano riferirsi i “tre vecchi … in cui rampogna / l’antica età la nova” citati da Marco Lombardo in Purg. XVI, 121-126.

Il motivo che accompagna ad Ap 6, 6 il vino – l’ “ardens ebrietas caritatis” – segna le parole di san Benedetto nel cielo di Saturno: “… Se tu vedessi / com’ io la carità che tra noi arde” (Par. XXII, 31-32). Ivi si mostrano “fuochi tutti contemplanti”, i quali “uomini fuoro, accesi di quel caldo / che fa nascere i fiori e ’ frutti santi” (ibid., 46-48): la terzina congiunge i temi del vino (l’intelligenza morale, appropriata all’uomo; l’essere accesi d’amore per le virtù e le buone opere) e dell’olio (la contemplazione).

Il vino corrisponde al senso morale della Scrittura, che punge i vizi e accende l’amore delle virtù e delle buone opere. L’amore virtuoso è quello di cui dice Virgilio a Purg. XVIII, 67-75, in quanto retto dal libero arbitrio, da quella “innata libertate” di cui si accorsero i sapienti antichi: “però moralità lasciaro al mondo”.

Nel mese e poco più in cui provò “come / pesa il gran manto a chi dal fango il guarda”, Adriano V, vedendo che in quella vita bugiarda non si quietava il cuore né si poteva salire più in alto, fu preso dal desiderio della vita eterna: “per che di questa in me s’accese amore” (Purg. XIX, 109-111). Fino allora, l’avarizia l’aveva separato da Dio e ne aveva reso vano l’operare: “Come avarizia spense a ciascun bene / lo nostro amore, onde operar perdési” (ibid. 121-122).

Con questo motivo Virgilio si rivolge a Stazio: “Amore, / acceso di virtù, sempre altro accese, / pur che la fiamma sua paresse fore” (Purg. XXII, 10-12), dove la condizione del manifestarsi all’esterno è da ricondurre al principio, affermato nel Notabile X del prologo della Lectura a proposito della concorrenza tra stato dei dottori e stato degli anacoreti, che la “notitia preit amorem” come l’intelletto precede l’affetto.

Il tema del vino, questa volta citato in modo esplicito, è ripetuto nelle prime parole rivolte al poeta da Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole: “Quando / lo raggio de la grazia, onde s’accende / verace amore e che poi cresce amando, / multiplicato in te tanto resplende … qual ti negasse il vin de la sua fiala / per la tua sete, in libertà non fora / se non com’ acqua ch’al mar non si cala” (Par. X, 82-90).

Il tema dell’olio, dolce, soave, galleggiante sugli altri liquidi, compare nella descrizione dell’albero che pare capovolto in mezzo alla strada, sulla soglia del sesto girone del Purgatorio: l’albero “con pomi a odorar soavi e buoni”, nella sua vista “tosto ruppe le dolci ragioni”, cioè il parlare tra Virgilio e Stazio. Dalla parete sinistra del monte “cadea de l’alta roccia un liquor chiaro / e si spandeva per le foglie suso” (Purg. XXII, 130-138). L’albero dai rami digradati all’ingiù, come un abete rovesciato con la punta rivolta verso il basso, impedisce a chiunque di arrampicarvisi. Una voce da entro le fronde grida “Di questo cibo avrete caro”, cioè vi sarà negato cibarvi di quei pomi soavi e dell’acqua limpida (il “liquor chiaro”) che sale per le foglie (ibid., 139-141). È il divieto, imposto alle anime dei golosi purganti, di avere l’intelligenza anagogica della Scrittura (che sarà pertanto rappresentata dall’albero), la quale contempla, andando su (“superenatans”), le cose celesti. Questa interpretazione sembra confermata da quanto spiegato da Forese nel canto successivo circa la virtù divina che, posta nell’albero e nell’acqua, “di bere e di mangiar n’accende cura”, consumando le anime fino alla secchezza (Purg. XXIII, 61-69): l’accendere è motivo dell’intelligenza morale, che punge il vizio e stimola l’amore e il desiderio della virtù; essa precede l’intelligenza anagogica per cui si sale alla contemplazione.

Oppure, secondo un’altra interpretazione che non contrasta con la prima, poiché gli alberi carichi di pomi e l’acqua sono entrambi motivi appropriati ai dottori (dei “ligna pomifera doctorum fructum spiritalis doctrine emittentium” si dice nel Notabile XIII del prologo; ai dottori spetta custodire, dispensare ed esporre l’acqua della Sacra Scrittura, come affermato ad esempio nell’esegesi della terza coppa ad Ap 16, 5), vietare o sottrarre pomi e acqua designa chiudere la sapienza celeste a coloro che, dovendo ancora purgarsi, ne sono indegni. Questo tema è sviluppato ad Ap 11, 6 (sesta tromba), dove si parla dei segni fatti dai due testimoni (Enoch ed Elia), fra i quali è chiudere il cielo in modo che non piova, cioè in modo di sottrarre la predicazione dell’arcana sapienza di Cristo a quanti sono indisposti.

Questi temi, con diversa appropriazione, sono già stati utilizzati per Pier della Vigna, il quale volgendo soavemente “ambo le chiavi del cor di Federigo” (la soavità dell’olio, cioè del senso anagogico), “dal secreto suo quasi ogn’ uom” tolse (l’uomo razionale designa il senso morale, Inf. XIII, 58-61; cfr. anche, al v. 55, il “dolce dir” di Virgilio, che alletta a parlare). Le parole del consigliere di Federico II hanno come tema fondamentale quello della “chiave di David, che apre e nessuno chiude, chiude e nessuno apre”, espressione con cui Cristo si presenta alla sesta chiesa d’Asia, Filadelfia (Ap 3, 7) [1]. In entrambi i casi, dell’albero rovesciato e di Pier della Vigna, vi è un divieto di passaggio verso un livello più alto e arcano (il senso anagogico).

Il tema dell’olio / anagogia, “suave et omnibus ceteris liquoribus superenatans”, caratterizza l’asceta Pier Damiani, che nell’eremo di Fonte Avellana sotto il Catria passava lievemente estati e inverni cibandosi “pur con cibi di liquor d’ulivi … contento ne’ pensier contemplativi” (Par. XXI, 115-117). Il nuotare in su è proprio anche di Gerione, che ascende “per quell’ aere grosso e scuro” (Inf. XVI, 130-131).

Il passaggio dal senso morale a quello anagogico si attua in Traiano, la cui anima, ritornata alla carne dall’inferno per le preghiere di san Gregorio, “s’accese in tanto foco / di vero amor” (tema del vino o del senso morale) da meritare “di venire a questo gioco” (tema dell’olio – “iocunditas Christi et glorie eius” o del senso anagogico; Par. XX, 112-117). Da notare l’espressione “ora conosce quanto caro costa / non seguir Cristo, per l’esperïenza / di questa dolce vita e de l’opposta” (ibid., 46-48): la conoscenza sperimentale, propria del senso morale o dei dottori del terzo stato (è il terzo esercizio considerato ad Ap 2, 1), per Traiano, come avvenuto per Enea e san Paolo (Inf. II, 13-30), si è estesa dalle cose sensibili a quelle sovrasensibili (la vita celeste).

Eva, additata da san Bernardo nella rosa celeste, fu colei che aprì e punse la piaga del peccato originale (il senso morale punge acremente il vizio: nell’Eden il parlare di Beatrice verso Dante è “acro”, prima “per taglio” e poi “per punta”, Purg. XXXI, 1-3), piaga poi richiusa e unta da Maria (tema dell’olio) (Par. XXXII, 4-6).

I motivi sono compresenti, con feroce sarcasmo, nei simoniaci della terza bolgia (Inf. XIX, 25-30): le piante dei piedi dei peccatori sono “a tutti accese intrambe” (tema del vino), e la fiamma corre su “dai calcagni alle punte” come suole fare sulle “cose unte” (tema dell’olio), lambendone la superficie esterna (la “strema buccia” delle “cose unte” allude anche all’ “unctio extrema”, il sacramento proprio del settimo e ultimo stato: Notabile XIII del prologo).

La contemplazione (corrispondente al senso anagogico) viene resa con l’immagine dell’aquila: “in aquila (accipiamus) contemplatione suspensos”, si dice infatti nell’esegesi di Ap 4, 7, citando Gioacchino da Fiore (si tratta dei quattro esseri viventi che circondano la sede divina: leone, bue o vitello, uomo e aquila). Di qui il valore equivoco dell’essere “sospesi”, che designa sì lo stato di coloro che, nel Limbo, vivono in eterno nel desiderio di Dio senza speranza di appagamento (Inf. II, 52; IV, 45), ma pure lo stato di chi, contemplando, è capace di vedere più degli altri. Il volare di Omero sopra gli altri (Inf. IV, 94-96) fa riferimento all’esegesi della quarta tromba (il quarto stato è per antonomasia quello dei contemplativi): si tratta di un’altra citazione di Gioacchino da Fiore, relativa a Gregorio Magno che molto scrisse sulla fine del mondo e che seppe meglio di chiunque altro percorrere i sentieri dell’allegoria, “ardue vie del cielo” (Ap 8, 13): “quique allegoriarum semitas ac si arduas celi vias altius pre ceteris prevolavit … che sovra li altri com’aquila vola” (cfr. l’aquila di Purg. IX, 19-21).

Questo secondo significato di “sospesi”, appropriato ai contemplativi e ai profeti (tali sono gli “spiriti magni” del Limbo), non è limitato a un solo luogo. Viene reso dai coperchi “sospesi”, cioè aperti, delle arche sepolcrali degli eresiarchi, che alludono alla possibilità di vedere il futuro da parte dei dannati (Inf. IX, 121; X, 8-12). Farinata vede, cioè contempla, le cose che sono lontane nel tempo, senza sapere nulla degli eventi presenti. Ma questa “mala luce”, cui fa riferimento la sospensione del coperchio, verrà meno il giorno del giudizio allorché non ci sarà più futuro e l’avello verrà chiuso e con esso l’accesso all’illuminazione divina che “ancor ne splende” e consente al ghibellino di profetizzare l’esilio di Dante.

In tal senso è da intendere la curiosa terzina riferita a Maometto a Inf. XXVIII, 61-63, il quale parla di fra Dolcino ‘sospendendo’, cioè alzando, un piede per rimettersi in cammino e distendendolo poi a terra, finito di parlare, nell’allontanarsi. Maometto è dotato di spirito profetico, per cui contempla la futura fine dell’eretico novarese per “stretta di neve” e fa concordare il movimento del piede con il quarto senso della Scrittura, l’anagogico, assimilato all’aquila sospesa nella contemplazione. Cessata la profezia, il piede si distende per terra in quanto dal senso anagogico, in virtù del quale stava sospeso, scende al senso letterale designato dal vitello che solca la terra.

Il motivo del prudente predicatore, il quale valuta a seconda delle circostanze il prezzo di questo o di quel senso della Scrittura, così da lasciare spazio a quanto è di maggiore utilità nel momento, in particolare al senso morale e a quello anagogico, si ritrova nel volgersi del poeta a Bonagiunta da Lucca piuttosto che ad altri golosi, “come fa chi guarda e poi s’apprezza / più d’un che d’altro” (Purg. XXIV, 34-36). Bonagiunta è il poeta che profetizza di Gentucca, “femmina … che ti farà piacere / la mia città, come ch’om la riprenda” (ibid., 43-48; “om” allude al senso morale, per cui Lucca è ripresa a motivo della baratteria), e che riconosce la differenza (l’andare stretti “di retro al dittator”) fra il dolce stil novo e la poesia precedente (ibid., 49-63).

Il tema della voce che risuona in mezzo ai quattro animali richiama il verso “Intanto voce fu per me udita”, relativo alla voce che onora Virgilio “altissimo poeta”, e insieme a lui gli altri quattro poeti incontrati nel Limbo (Inf. IV, 79-81, 91-93).

Già Benvenuto scorgeva in Orazio “satiro”, Ovidio e Lucano – “la bella scola” di cui Omero è “poeta sovrano” e “segnor de l’altissimo canto” – figure designanti stili diversi [2]. Si può aggiungere che i quattro poeti del Limbo trovano anche singolare corrispondenza con i quattro sensi della Scrittura (leone/allegorico – bue o vitello/letterale o storico – morale/uomo – anagogico/aquila), in modo tale che ciascuno di essi designi un senso specifico e tutti si ritrovino nell’ “altissimo canto”. Il senso morale, proprio dell’uomo dotato di scienza e di ragione, capace di comporre i “mores”, si addice infatti a “Orazio satiro”, in quanto autore dei Sermones e delle Epistulae e rappresentante della poesia ‘comica’: “Per Oratio parla l’uomo alla sua scientia medesima sì come ad altra persona”, aveva scritto Dante nella Vita Nova (16. 9) citandone l’Ars poetica dove il poeta latino traduce i versi iniziali dell’Odissea. Ma Orazio, come citato nell’Epistola XIII, sa bene che è permesso talvolta agli scrittori di commedie esprimersi come gli scrittori di tragedie e viceversa: “interdum tamen et vocem comedia tollit” (Ep. XIII, 30). A Ovidio, in quanto poeta elegiaco dell’amore – “Per Ovidio parla Amore, sì come se fosse persona umana” (Vita Nova, 16. 9) -, si addice l’umile e sofferente bue o vitello, che corrisponde allo “stilus miserorum” (De vulgari eloquentia, II, iv, 5). Ma l’Ovidio delle Metamorfosi nel De vulgari eloquentia (II, vi, 7) sta accanto ai tragici Virgilio, Lucano e Stazio. Lucano può però incarnare anche il senso lettarale o storico [3]. A Omero corrisponde il senso anagogico, “supercelestia contemplans” (cfr. Convivio, II, i, 6: “le superne cose de l’etternal gloria”). È signore dell’altissimo canto che vola sopra gli altri, perché lo stile epico o tragico è superiore agli altri stili. Ma, in quanto “poeta sovrano”, ha pure l’attributo della regalità che è proprio del leone, che corrisponde al senso allegorico. La stessa citazione gioachimita riferita a Gregorio Magno interpreta l’aquila volante in cielo di Ap 8, 13 come colui che conobbe tutte le vie dell’allegoria. Né gli si può considerare estraneo il senso storico, che descrive le “res gestae”, o quello morale, in quanto cantore di Ulisse “qui mores hominum multorum vidit”, come traduce Orazio.

Queste corrispondenze, inoltre, debbono tenere conto della differenza di significato che intercorre tra l’allegoria propria dei poeti e quella usata dai teologi, come accennato nel Convivio, dove si afferma che per i primi è una verità nascosta sotto una bella menzogna costituita dalla lettera delle favole dei poeti (II, i, 3-4). Nel “poema sacro”, invece, l’allegoria corrisponde al teologico vedere le vicende di Cristo e della Chiesa come prefigurate nei fatti e nei detti dei profeti dell’Antico Testamento. Per i teologi ha valore storico non solo la lettera, che non può essere quindi una finzione, lo ha anche l’allegoria con riferimento alla storia antica, “figura” della nuova. L’allegoria dei teologi è un procedimento didascalico che congiunge due storie letterali. Si può comprendere cosa significhi applicare agli Antichi questo modo di intendere l’allegoria. Orfeo che con la cetra ammansisce le fiere e fa muovere a sé gli alberi e le pietre significa la voce del saggio che umilia i cuori crudeli e fa venire quanti non usano la ragione: è solo una favola di Ovidio, citata nel Convivio come esempio di allegoria poetica. Il gigante Anteo, che depone Virgilio e Dante sul ghiaccio di Cocito, nel recare per preda mille leoni nella valle dove sarebbe stata combattuta la battaglia di Zama, è prefigurazione di Scipione, il quale debellando Annibale con i suoi ereditò la gloria; battaglia a sua volta figura dell’ “alta guerra” che, come quella antica di Flegra dei Giganti contro Giove (cui Anteo non partecipò), nel sesto stato della Chiesa vedrà opposti con i loro eserciti Cristo e l’Anticristo: è una figura storica antica realmente incontrata nel corso del viaggio.

La “bella scola” dei poeti dai diversi stili, che convengono tutti nell’ “altissimo canto” che è uno come una voce sola (cfr. Ap 14, 2), voce che rendendo onore a Virgilio “altissimo poeta” onora tutti gli altri poiché si ritrovano nel nome di poeta, è probabilmente memore dell’esegesi della chiesa di Sardi che fu “bella” nei suoi princìpi, grazie ai suoi primi istitutori, i quali ordinarono i propri collegi con una regola ispirata all’unità ma anche condiscendente in modo vario e proporzionato alle membra stesse conseguendo una forma di mirabile bellezza [4].

Olivi, all’inizio della Lectura super Matthaeum, citata in quella sull’Apocalisse a 4, 6-7, interpreta i quattro esseri animati di Ezechiele 1, 5, ciascuno dei quali aveva quattro facce, come riferito ai quattro profeti maggiori che convengono tutti nell’essere profeti ma ciascuno con una propria caratteristica: Isaia è ilare, socievole e aperto; Geremia lamentoso e gemente; Ezechiele stupendo e mirabile nelle visioni; Daniele registra il numero dei regni e dei tempi [5].

Un altro luogo in cui si verifica una singolare corrispondenza tra esegesi scritturale e teoria poetica è nella Lectura ad Ap 14, 6-9, dove dei tre angeli il primo predica dolcemente di Dio e del bene, il terzo predica contro il male ammonendo con terribili minacce di non aderire all’Anticristo e alla sua setta, il secondo proclama la caduta di Babilonia ed è medio tra i due. Si hanno così un canto dolce, come quello di Cristo; uno medio e uno terribile, come quello di Giovanni Battista. I tre livelli di canto corrispondono ai tre stili: elegiaco, comico, tragico.

L’esegesi di Ap 4, 6-7 passa in rassegna i vari significati attribuibili ai quattro animali (o ai quattro esseri viventi) che stanno in mezzo e intorno alla sede. Olivi specifica i tre motivi del diverso ordine dato ai quattro animali in Ezechiele e nell’Apocalisse (cfr. Purg. XXIX, 97-105). Ezechiele (Ez 1, 10) descrive Dio che governa il mondo con provvidenza e magnificenza, e per questo premette la matura discrezione della faccia umana alla costanza del leone e alla robusta pazienza del bue (o vitello); Giovanni descrive la divinità di Cristo nel suo trionfale potere di aprire il libro, e perciò premette il leone trionfante seguito dal bue robusto. Ezechiele non distingue gli animali in specie diverse, ma soltanto quattro facce, ciascuna delle quali designa la conoscenza di Cristo impressa nei santi (Cristo si presenta uomo nella faccia inferiore e sensibile, aquila in quella superiore, leone che risorge glorioso nella destra, bue sacrificato in croce nella sinistra); Giovanni distingue gli animali in quattro specie, due che stanno sulla fronte della sede (il leone e l’aquila, che designano la regalità e il trionfo) e due dietro (il vitello e l’animale che ha la faccia come di uomo): così, incominciando dal leone come dalla parte destra della fronte della sede perviene al vitello, quindi all’uomo e infine all’aquila, significando che il desiderio e la speranza della gloria e della resurrezione di Cristo (leone) ci anima e conduce alla tolleranza delle passioni (vitello) da cui, fatti discreti ed esperti (uomo), saliamo al volo della contemplazione e all’amplesso della gloria di Cristo prima desiderata (aquila). Ezechiele, infine, con le quattro facce designa i quattro evangelisti o i quattro Vangeli (Matteo, il primo, esordisce narrando l’umana generazione di Cristo; Marco inizia dal leonino ruggito della predicazione di Cristo; Luca dalla presentazione al tempio come l’offerta di un agnello o di un vitello; Giovanni è come un’aquila); Giovanni con i quattro animali designa principalmente i primi quattro stati o ordini della Chiesa di Dio (che corrispondono all’apertura dei primi quattro sigilli) e la quadruplice perfezione di Cristo secondo la quale sono formati. I quattro animali designano anche i quattro sensi della Scrittura: allegorico (leone), letterale o storico (vitello), morale (uomo), anagogico (aquila). La trattazione più ampia dei quattro sensi della Scrittura è data da Olivi nell’esegesi dell’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 6). In questo caso, Gioacchino da Fiore è solo una fonte fra altre (accostata, come già ricordato, a Riccardo di San Vittore e alla posizione [“alio modo”] dello stesso Olivi).

Il circuito dei primi quattro stati e dei quattro sensi della Scrittura attraverso gli animali, leone-vitello-uomo-aquila, si ritrova nei versi che descrivono la faticosa ascesa al primo balzo del purgatorio. In Purg. IV, 25-30 si parte dal leone (allegoria), e non è casuale che la similitudine cominci con un nome che vi alluda: “Vassi in Sanleo … Allegoricus (sensus) vero, leoninos triumphos Christi et sanctorum ex gestis et verbis figuralibus trahens”. Per volare come un’aquila verso la contemplazione (senso anagogico) bisogna aver prima acquisito il discernimento che proviene dall’esperienza (senso morale): il poeta perviene al passaggio verso l’alto dopo aver avuto “esperïenza vera”, ascoltando le parole di Manfredi, di come l’anima possa tutta concentrarsi in qualche facoltà sì che “par ch’a nulla potenza più intenda”, tanto da non essersi accorto che “ben cinquanta gradi salito era / lo sole” (vv. 1-18). Virgilio, “condotto” e “lume”, designa il terzo stato, assimilato all’uomo razionale, nel quale rifulge il “lume” dei dottori della Chiesa. Pertanto, l’espressione “ma qui convien ch’om voli” designa il passaggio dal terzo al quarto stato, dall’intelligenza morale a quella anagogica. Il volare (proprio dell’aquila, elemento taciuto) avviene “con l’ale snelle e con le piume / del gran disio”, dal momento che la salita è appena cominciata, e con la “speranza” data da “quel condotto”, cioè da Virgilio, che fa da guida. Così deve avvenire l’ascesa verso l’aquila, a partire dal leone, attraverso il vitello e l’uomo: “desiderium et spes glorie et resurrectionis Christi (leo) nos animat et ducit ad tolerantiam passionum (vitulus), per quarum experientiam facti discreti (facies hominis) ascendimus ad contemplativum volatum et amplexum glorie Christi predesiderate (aquila)”. Da notare la presenza di una parte di questi motivi nella preghiera di san Bernardo alla Vergine: “se’ di speranza fontana vivace … sua disïanza vuol volar sanz’ ali” (Par. XXXIII, 10-15).

Dei quattro animali, l’unico a non essere apparentemente presente per allusione o per senso traslato è il “vitulus”. Ma tutta la descrizione dell’affannosa salita (cfr. Purg. IV, 95) dice della “tolerantia passionum”, mentre i precedenti episodi dell’arrivo dell’angelo nocchiero alla riva della montagna e quello successivo di Casella sono segnati dai temi del secondo stato, quello dei màrtiri. È poi da considerare l’inciso: “discendesi in Noli”. Sulla località e sul significato del nome scriveva Benvenuto: “Noli est quaedam terra antiqua in riperia Ianuae supra mare, subiecta monti altissimo scabroso, ad quam est difficillimus descensus, ita ut Noli videatur recte dicere descendenti: noli ad me accedere, quasi dicat poeta tacite: ego descendi cum pedibus usque in profundum abyssi, sed huc non poteram ascendere sine alis; quia difficilius est ascendere quam descendere”. “Noli” è dunque, secondo il notaio imolese, un nome di località significante, vòlto a formare un calembour con l’imperativo del verbo “nolo” quasi ad ammonire chi voglia discendere per le pareti a picco dei monti che la sovrastano e conchiudono; tale discesa dall’alto verso la cittadina ligure è assimilata alla discesa nell’abisso infernale. “Discendesi in Noli” è però soprattutto una delle espressioni riferite al patire, alle quali il poeta dà veste nei più diversi momenti del viaggio. “Noli” non è riferito, oggettivamente, a un luogo che ammonisce il viaggiatore di non voler discendere ad esso ma, soggettivamente, a Dante stesso che deve invece volere ciò che non vuole. Forse, poiché il viaggio è iniziato con le parole di Virgilio – “Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno / che tu mi segui, e io sarò tua guida” (Inf. I, 112-113) -, memori di quelle dette da Cristo a Pietro – «“et alius te cinget et ducet quo tu non vis … sequere me”, scilicet ad crucem» (Jo 21, 18-19, citato nella Lectura ad Ap 7, 2) -, Noli è anche il disvolere del poeta, dubbioso sulla propria dignità e virtù, di fare il cammino troppo presto accettato (Inf. II, 37-42) [6].

Il volo è proprio dell’intelligenza contemplativa, o anagogica, assimilata all’aquila (quarto stato). In più di un luogo del poema il “remo” rientra nella rosa tematica del terzo stato, e dunque del senso morale. Ciò si osserva, ad esempio, a conclusione di Purg. XI (vv. 139-142) e in principio di Purg. XII (vv. 1-9). Qui è presente un’altra volta il circuito tra i sensi della Scrittura. Oderisi da Gubbio, parlando di Provenzan Salvani che si è fatto liberamente mendìco nel Campo di Siena per salvare il suo amico prigioniero di Carlo d’Angiò, ha appena oscuramente profetizzato l’esilio di Dante: “ma poco tempo andrà, che ’ tuoi vicini / faranno sì che tu potrai chiosarlo”. Oderisi ha utilizzato in parte il senso anagogico (la profezia), in parte il senso storico “ad instructionem temporum et gestorum” (Ap 6, 6), il cui animale è il “vitulus”, che designa la sofferenza e che affiora nella similitudine dei due poeti “come buoi che vanno a giogo” all’inizio del canto successivo. Poi Virgilio (“il dolce pedagogo”) dice al discepolo di drizzarsi e lasciare Oderisi (il poeta procede chino al pari dei superbi gravati da massi), come il prudente predicatore commuta i sensi non più utili con altri come il morale e l’anagogico, e infatti Virgilio: “ché qui è buono con l’ali (anagogico) e coi remi (morale), / quantunque può, ciascun pinger sua barca”. “Remi” è in rima con “scemi”, in riferimento ai pensieri resi umili (siamo nel girone dei superbi) dalle oscure parole e dall’edificante storia del Salvani; la tematica è quella del ‘rompere’ e scindere vizi ed eresie da parte dei dottori del terzo stato (Ap 2, 12: lo fanno, con la “rumphea”, la spada a doppio taglio), ai quali appartiene anche lo stare dritti (dall’apertura del terzo sigillo, ad Ap 6, 5), mentre i pensieri che rimangono “chinati” sviluppano un tema del quinto stato, del quale è proprio il condiscendere e il declinare.

Un’altra forma di compensazione dei sensi scritturali è a Par. XXVI, 1-9: Dante, abbagliato dalla luce di san Giovanni, non ha “la vista” (il senso anagogico), ma può ‘ragionare’ della carità (il senso morale, appropriato all’uomo razionale, nel terzo stato della Chiesa, per antonomasia dei dottori; cfr., alla fine del canto precedente, il riferimento ai remi che ‘si posano’, verbo proveniente dall’esegesi dello “stadio” ad Ap 21, 16)[7].

Il remo batte e percuote (“Caron dimonio … batte col remo qualunque s’adagia”, Inf. III, 109-111; i suoi “occhi di bragia” rendono la quinta perfezione di Cristo sommo pastore, dagli occhi fiammeggianti, ad Ap 1, 14); è argomento ‘umano’ (il terzo stato è appropriato all’uomo razionale, ma il remo è sdegnato, perché gli bastano le ali, dall’angelo nocchiero che porta veloce le anime alla spiaggia del purgatorio, Purg. II, 31-33); designa l’operosità (nel quarto girone, dove si purgano gli accidiosi, “si ribatte il mal tardato remo”, Purg. XVII, 87; cfr. a Inf. XXI, 7-15 la similitudine della bolgia dei barattieri con l’ “l’arzanà de’ Viniziani” dove si riparano le navi). Nel Miles armatus Olivi identifica i rematori con quanti mostrano coraggio e ardore usando la parola e l’azione come remi fra i flutti delle tentazioni di cui divengono esperti; è per antonomasia proprio dei nocchieri, più dotti e avveduti:

Classis vero navium fluctus maris perambulantium est societas expertorum plurimas passiones plurimosque fluctus temptationum vel ipse experiencie [et] memoria ipasarum. Remiges vero sunt animosi et ardentes in istis qui lingua et opere quasi remis fluctus maris confringunt sicque naves ad ulteriora impellunt. Nauclerii vero sunt expertiores et doctiores ac providentiores in istis [8].

Con la sua “orazion picciola”, Ulisse rese i compagni “sì aguti” al cammino verso il “folle volo”, trasformando i remi (il senso morale della Scrittura-pelago) in ali (il senso anagogico; Inf. XXVI, 125). Ulisse avrebbe dovuto considerare di seguire virtù e conoscenza in senso relativo, per quanto possibile in questa vita, e invece le desiderò assolutamente. L’esperienza dei costumi umani, dei vizi e delle virtù, della quale Orazio rende modello il greco, avrebbe dovuto essergli sufficiente, mantenendolo nel campo dell’Etica, cioè dell’intelligenza morale propria dell’uomo razionale, esaltato nel terzo stato. Campo riservato agli Antichi dalla prescienza divina, che in esso ebbero la propria parte di libro aperto e “però moralità lasciaro al mondo” (Purg. XVIII, 67-69). Ulisse volle invece sperimentare con i sensi, prima della Redenzione, il “mondo sanza gente”, andando oltre l’Etica verso la montagna dell’anagogia (il ‘sovrasenso’): “e volta nostra poppa nel mattino, / de’ remi facemmo ali al folle volo”.

____________________________________________________________________________________________________________________

[1] Cfr. Il sesto sigillo, 6, tab. XXXVII bis.

[2] «[…] et accepit Dantes tres insignes poetas in triplici stilo, Horatium in satira, Ovidium in comedia, Lucanum in tragedia» [I Commenti danteschi dei secoli XIV, XV e XVI, a cura di P. PROCACCIOLI (Archivio Italiano. Strumenti per la ricerca storica, filologica, letteraria)].

[3] Isidoro di Siviglia lo considerava piuttosto uno storico: «videtur historias conposuisse, non poema» (Etym. VIII vii 10); cfr. G. INGLESE in Dante Alighieri, Inferno. Revisione del testo e commento, Roma 2007, p. 76 (IV, 90).

[4] Cfr. Il sesto sigillo, 2b (La perfezione stellare della «prima» grazia [Ap 3, 3]).

[5] PETRUS JOHANNIS OLIVI, Lectura super Mattheum, prologus, ed. S. PIRON, in “Oliviana”, 4 (2012), 17 [http://oliviana.revues.org/498]: «In parte vero prenunciativa seu prophetica sunt quatuor principales prophete, scilicet Ysaias, Ieremias, Ezechiel, Daniel. Et primus in sua facie occurrit ut apertus et ylaris ac socialis quasi homo. Secundus vero ut gemebundus et lamentabilis quasi bos mugiens et patiens. Tercius autem ut stupendus et admirabilis quasi leo; proponit enim quasdam figuras et visiones stupendas. Quartus vero ut interpretativus et numerabilis quasi aquila; totus enim insistit interpretationibus visionum et ex ipso apertius trahitur numerus regnorum et temporum usque ad Christum».

[6] Sul significato di “Noli” cfr. Lectura Dantis, Inferno XXVI, pp. 142-144.

[7] Cfr. La settima visione, I.5 (Gli angoli e la misura dello stadio: la forza del congiungersi e il posarsi trionfale).

[8] PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Miles armatus, ed. in R. MANSELLI, Spirituali e beghini in Provenza, Roma 1959 (Studi storici, 31-34), pp. 287-290: 290.

Tab. 1.1

[LSA, cap. VI, Ap 6, 6 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] Contra igitur fallacem stateram hereticorum promittitur et docetur hic fidelibus certus et facilis modus obtinendi plenam catholice fidei veritatem et sapientiam. Unde subditur: “Et audivi tamquam vocem in medio quattuor animalium”, id est secundum Ricardum, in medio testimonio quattuor evangelistarum et omnium predicatorum*, “dicentium: bilibris tritici denario, et tres bilibres ordei denario”. “Uno” non est de textu sed est glos[s]a seu expositio. |

|

Bilibris, secundum Ricardum, dicitur esse vas capiens duos sextarios. Per triticum autem intelligit novum testamentum habens bilibrem, id est duplicem intelligentiam, scilicet ystorialem et spiritualem. […] **Item alio modo per bilibrem tritici designatur duplex natura Christi, vel eius gratia et gloria, quorum intelligentia et possessio per fidem perfectam acquiritur.* In Ap II, vi (PL 196, col. 765 D).** Ibid., col. 766 B. |

Secundum Ioachim, per quattuor hic posita designantur quattuor principales intelligentie scripturarum.

|

Par. XXIV, 133-138e a tal creder non ho io pur prove

|

Par. XXXII, 76-84Bastavasi ne’ secoli recenti

|

(secundum Ricardum) Per ordeum vero vetus testamentum habens similiter duplicem intelligentiam; dicitur tamen habere tres bilibres quia in ipso continetur lex et prophete et psalmi. […] *(alio modo) Per tres autem bilibres ordei designantur tria gemina tempor[a] trine legis. Nam lex nature habuit duas etates usque ad legem circumcisionis sibi superadiectam tempore Abrae. Lex vero scripta habuit primo tempus currens sub ipsa ac deinde tempus currens tam sub lege quam sub doctrina prophetarum. Lex vero gratie continet primo tempus plenitudinis gentium ac deinde tempus finalis conversionis Iudeorum et gentium. […](secundum Ricardum) Per denarium vero valentem decem nummos, in quo numero est primus finis et limes computantium, intelligitur fidei perfectio.* In Ap II, vi (PL 196, col. 766 B). |

(secundum Ioachim) Per ordeum vero designatur ystorica seu litteralis, que habet tres bilibres propter sex tempora laboriosa et servilia sub servitute legis currentia ab Abraam usque [ad] Iohannem Baptistam, que Mattheus enumerat per tres quaterdenas generationum (cfr. Mt 1, 1-17). Et quia quelibet quaterdena duas habet hebdomadas seu septenas, ideo hic vocantur “tres bilibres ordei”. […]

|

Inf. XXXIV, 37-38, 46, 53-54Oh quanto parve a me gran maraviglia

|

Inf. XXVIII, 61-63Poi che l’un piè per girsene sospese,

|

(secundum Ricardum) Per vinum autem intelliguntur perfecti doctores acriter increpantes vitia. […] *(alio modo) Per vinum autem intelligitur ardens ebrietas caritatis.* In Ap II, vi (PL 196, col. 766 B). |

(secundum Ioachim) Per vinum vero designatur intelligentia moralis, que pungit vitia et accendit ad amorem virtutum et bonorum operum. […]

|

Purg. XXXI, 1-3“O tu che se’ di là dal fiume sacro”,

|

Par. X, 82-90E dentro a l’un senti’ cominciar: “Quando

|

(secundum Ricardum) Per oleum vero, eque perfecti doctores dulciter et suaviter consolantes pusillanimes. […] *(alio modo) Per oleum vero, suavis inunctio et iocunditas Christi et glorie eius sanctis mentibus superinfusa.* In Ap II, vi (PL 196, col. 766 B).

|

(secundum Ioachim) Per oleum vero, suave et omnibus ceteris liquoribus superenatans, designatur intelligentia contemplativa seu anagogica. […]

|

Inf. XIII, 55-61E ’l tronco: “Sì col dolce dir m’adeschi,

|

Par. XXI, 115-117che pur con cibi di liquor d’ulivi

|

Tab. 1.2

Tab. 1.3

2. La montagna dell’anagogia (Ap 21, 2.10)

“Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più” (Ap 21, 1). Qui Giovanni si riferisce alla gloriosa consumazione dell’universo, e in primo luogo al rinnovamento dei corpi celesti, o diafani (il cielo), e degli elementi subcelesti (la terra). Il cielo e la terra di prima scompaiono non quanto a sostanza ma quanto al precedente stato e qualità.

Secondo Agostino (De civitate Dei, XX, 16) allora la conformazione di questo mondo cesserà con la conflagrazione dei fuochi mondani, come avvenne nel diluvio con l’inondazione delle acque. In quella conflagrazione le qualità degli elementi corruttibili, le quali convenivano ai nostri corpi corruttibili, ardendo cesseranno del tutto e la loro sostanza avrà quelle qualità che convengano ai corpi immortali, di modo che il mondo, innovato in meglio, si adegui a uomini innovati in meglio anche nella carne. Riguardo all’espressione “e il mare non c’era più”, Agostino non sa dire se si prosciugherà con quello straordinario calore, poiché non ricorda di aver letto alcunché da qualche parte sul mare nuovo.

Riccardo di San Vittore rileva che, dei quattro elementi, qui Giovanni fa menzione di tre che debbono innovarsi: l’aria (il cielo), l’acqua (il mare), la terra, mentre tace del fuoco per la cui virtù debbono essere purificati gli altri elementi in quell’ultima conflagrazione. Non si dice che ‘l’acqua non c’era più’, bensì che “il mare non c’era più”, perché l’acqua non viene del tutto annullata ma purgata dalla grossezza corporea, da ogni corruzione e dal suo essere amaro. Forse, aggiunge Olivi, il mare non sarà più costretto a una sola parte della terra ma la circonderà tutta sfericamente come faceva prima del terzo giorno della creazione.

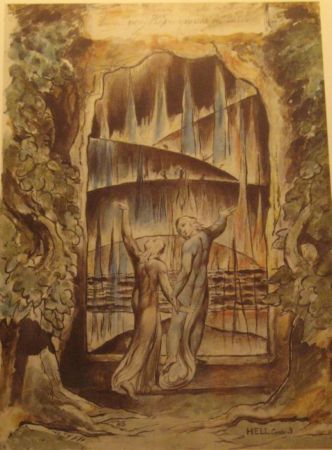

Poi l’autore tratta della gloria di Gerusalemme, cioè della totalità degli eletti, lì dove dice: “E io, Giovanni, vidi la città santa di Gerusalemme” (Ap 21, 2). Questa viene descritta dapprima sommariamente, poi in modo più compiuto per mezzo di un angelo. Ciò perché, secondo Riccardo di San Vittore, Giovanni prima vede in modo inferiore e poi in modo più alto. Secondo Gioacchino da Fiore, la prima descrizione è riferita alla gloria della Chiesa peregrinante in terra, la seconda alla gloria della Chiesa regnante nei cieli dopo il giudizio. Così Giovanni può vedere da solo nel primo caso, mentre nel secondo necessita dell’aiuto di un angelo. Molte sono le cose della Chiesa presente che i discepoli della verità possono non solo leggere e comprendere, ma anche vedere con gli occhi e ascoltare con gli orecchi; ma la Gerusalemme celeste non può essere veduta con gli occhi né si trova espressa nelle Scritture. Per essa si rende necessario un dottore spirituale che tragga i discepoli che hanno raggiunto la perfezione all’intelletto anagogico, in modo che da quel che è noto della città peregrinante in terra vengano rapiti alla visione spirituale della città che regna nei cieli. Il monte sul quale viene levato Giovanni (Ap 21, 10) è pertanto l’intelletto anagogico, grande e alto perché apprende cose grandi e sublimi, come la lettera apprende ciò che è transitorio e terreno e l’allegoria lo stato della Chiesa peregrinante che opera in un certo modo tra cielo e terra.

Il tema del rapimento dal peregrinare terreno alla visione spirituale è presente nel sogno, il primo dei tre fatti sulla montagna del purgatorio, allorché il poeta, nell’ora mattutina in cui la mente è “peregrina / più da la carne e men da’ pensier presa”, si vede rapito dall’aquila alla sfera del fuoco, come Ganimede sul monte Ida “quando fu ratto al sommo consistoro” (Purg. IX, 13-33). Il “foco” nel quale il poeta arde insieme all’aquila, che introduce il tema del rinnovamento della carne per mezzo della conflagrazione finale, è collocato tra l’atmosfera e il cielo della luna, cioè in quello stato tra cielo e terra proprio della Chiesa peregrinante e che corrisponde al senso allegorico della Scrittura.

Nel “grande ardore” della fiamma stanno ancora i lussuriosi che si purgano nel settimo girone del monte (Purg. XXV, 112-114; 121-124). Più oltre la fiamma fa muro verso l’Eden; in essa l’angelo invita ad entrare cantando la sesta beatitudine evangelica: “Beati mundo corde ! ” (Purg. XXVII, 7-9). L’esser ‘mondo’ e l’acqua sono motivi congiunti, nel canto successivo, nel Lete che si muove sotto l’ombra perpetua della selva dell’Eden (Purg. XXVIII, 28).

La montagna della purgazione, in cima alla quale sta l’Eden, viene definita “nova terra” da Ulisse (Inf. XXVI, 137).

Alla fine dei cinque mesi di viaggio al di là dei “riguardi” posti da Ercole, a Ulisse apparve una montagna, alta e bruna per la distanza (Inf. XXVI, 133-135). Si fondono qui due passi, il primo dal Notabile XIII del prologo della Lectura, il secondo dalla settima visione (Ap 21, 2). Nel Notabile XIII Olivi paragona i tre fini della storia umana, cioè i tre avventi di Cristo, a un grande monte con tre vette, contenente al proprio interno due grandi valli. A chi guarda dalla distanza, il monte appare uno, non trino: tale fu la prospettiva degli Ebrei che vennero prima dell’avvento di Cristo, e quella dei profeti che non distinsero i tre fini. I cristiani che vivono nei primi cinque stati dopo la venuta di Cristo si trovano sulla prima vetta, in condizione di vedere la prima valle chiusa da due dossi: distinguono pertanto lo spazio temporale in cui, tra il primo avvento (nella carne) e l’ultimo (nel giudizio), avviene la conversione delle genti ma non percepiscono lo spazio che sta tra il secondo avvento (nello Spirito, o meglio nei discepoli spirituali), proprio del sesto stato allorché verrà ucciso l’Anticristo, e l’ultimo. Coloro che si trovano a vivere nel sesto stato, o che lo vedono in spirito (come “il calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato”, che altrove, ad Ap 6, 12, Olivi afferma aver visto per rivelazione in spirito, nella sua terza età, il sesto stato), hanno la visione compiuta, poiché trovandosi sulla mediana delle tre vette distinguono tra il primo e il terzo avvento, che alla fine dei tempi sarà segnato dalla conversione di Israele. Essi vedono chiaramente i tre fini nelle profezie dell’Antico Testamento, ove erano oscuramente involuti, e si rendono conto che ogni novità intervenuta nel corso della storia umana è segno figurativo della mutazione e del rinnovamento operati dai tre avventi, verso i quali tutto corre. La prospettiva di coloro che vennero prima di Cristo, i quali videro dalla distanza “una montagna”, è quella di Ulisse [1].

La montagna vista da Ulisse, “bruna per la distanza” è “alta tanto” in quanto rappresenta il senso anagogico, l’intelligenza delle cose spirituali: è la montagna sulla cui cima sta il Paradiso terrestre, dove Dante vedrà forti cose a mettere in versi. Una variante del tema è il monte dove si svolge la caccia al conte Ugolino e ai suoi figli, monte che impedisce ai Pisani di vedere Lucca che, in questo caso, va interpretata come una visione più alta (Inf. XXXIII, 28-30). Senso confermato dalla profezia fatta nel sesto girone del purgatorio da Bonagiunta, il quale mormora al poeta un nome, “Gentucca”, di “femmina … che ti farà piacere / la mia città, come ch’om la riprenda” (Purg. XXIV, 43-45).

Al termine del viaggio, Dante si ritrova nella Roma celeste come un pellegrino nel tempio del suo voto (Par. XXXI, 43-44). È san Bernardo a trarlo, dal suo peregrinare, al senso anagogico e a fargli levare gli occhi “quasi di valle andando a monte” cosicché veda la regina del cielo, perché “quest’ esser giocondo / … non ti sarà noto, / tenendo li occhi pur qua giù al fondo” (ibid., 112-123). Il tema del dottore che mostra cose che non possono essere vedute, ascoltate o che non si trovano scritte sta pure nelle parole del conte Ugolino, del quale Dante conosce già la storia ma non può avere inteso come fosse stata cruda la sua morte (Inf. XXXIII, 19-21). All’estremo opposto, in Cocito e nell’Empireo, Ugolino e Bernardo svolgono in forma diversa la funzione di “doctor anagogicus”.

____________________________________________________________________________________________________________________

[1] L’immagine oliviana del monte trino e uno, che nel Notabile XIII del prologo della Lectura designa la storia umana che corre verso i tre avventi di Cristo, giustificanti qualunque “mutatio veterum et institutio novorum” fatta precedentemente, è probabile adattamento di un passo di Gioacchino da Fiore. L’abate florense, nell’Expositio super Apocalypsim, usa l’immagine di una città, che può essere vista da lontano, dalla porta o dall’interno: «Aliud est enim videre multa, aliud omnia. Aliter videtur civitas cum adhuc per dietam longius distat, aliter cum venitur ad ianuam, aliter cum pergitur intus. Nos igitur qui ad ianuam sumus multa quidem loqui possumus, que aliquando ex toto vel ex parte latebant, sed non sicut hi qui erunt intus et oculo ad oculum videbunt» (Expositio in Apocalypsim, pars IV, distinctio VII, f. 175rb; cfr. F. SANTI, La Bibbia in Gioacchino da Fiore, in La Bibbia nel Medioevo, a cura di G. Cremascoli e C. Leonardi, Bologna 1996, pp. 266-267). Olivi sposta in avanti la posizione che Gioacchino assegna a sé stesso. La vista della città da lontano coincide con il vedere il monte dalla distanza (da parte di coloro che vennero prima di Cristo); lo stare sulla porta corrisponde, nel francescano, allo stare sul primo dei tre dossi; lo stare dentro agli altri due. Il vedente di Olivi, che vive nel sesto stato, sta sul secondo di questi e abbraccia con lo sguardo le tre vette e le due valli che le separano. Si trova dunque all’interno. L’altra immagine oliviana, che descrive il procedere per gradi della “fabrica ecclesie” come un albero che cresce successivamente dalle radici alle foglie, ai fiori, ai frutti (ad Ap 21, 16) è esaminata in P. VIAN, Tempo escatologico e tempo della Chiesa: Pietro di Giovanni Olivi e i suoi censori, in Sentimento del tempo e periodizzazione della storia nel Medioevo, Atti del XXXVI Convegno storico internazionale. Todi 10-12 ottobre 1999, Spoleto 2000 (Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina / Centro di Studi sulla Spiritualità Medievale dell’Università degli Studi di Perugia), pp. 163-164.

Tab. 2.1

3. L’altare dei profeti consorti nella pietas (Ap 8, 3-5)

Ad Ap 8, 3, nell’esegesi della “radice” della terza visione, a Cristo, angelo che sta dinanzi all’altare, “furono dati molti incensi”, cioè molte orazioni a Dio piacenti. Gli vengono dati da quanti pregando commettono sé e i propri voti a lui come nostro mediatore e avvocato e gli chiedono di offrirli a Dio. Gli sono pure dati dal Padre, come detto in Giovanni 17, 6.11: “Erano tuoi e li hai dati a me. Padre santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato”. E nel Salmo 67, 19 si afferma: “Sei salito in alto e hai ricevuto uomini in dono”. Egli riceve in noi, che siamo le sue membra, i doni della grazia che ci vengono dati. “Gli furono dati molti incensi perché offrisse le preghiere di tutti i santi sull’altare d’oro, posto davanti al trono di Dio”, cioè per offrirle a Dio sopra i meriti derivanti dalla propria umanità, oppure sopra la basilare ara della divina verità e maestà.

Il tema dell’offerta degli uomini da parte di Cristo, mediatore e avvocato, al Padre che glieli ha dati, come detto in Giovanni 17, 6.11: “Erano tuoi e li hai dati a me. Padre santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato”, percorre i versi che cantano l’offerta al padre delle proprie carni da parte dei figli del conte Ugolino: “Tui erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi” │ «e disser: “Padre, assai ci fia men doglia / se tu mangi di noi: tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia”» (Inf. XXXIII, 61-63) [1].

Secondo Gioacchino da Fiore, l’altare designa quel piccolo numero di santi padri e profeti che precedettero la venuta di Cristo, sui quali, come sopra un altare, vennero offerte le orazioni e i voti dei giusti. Non solo infatti la passione di Cristo ci giovò nell’impetrare la misericordia divina, ma anche la fede e il merito dei padri che precedettero; non perché Cristo non sia sufficiente a tutto, ma perché nelle opere di pietà vuole avere consorti i santi padri (Ap 8, 3).

Virgilio è l’altare su cui Marzia, la moglie di Catone passata a Ortensio e ritornata al primo marito nell’età estrema della vita, offre la sua preghiera. L’espressione di Virgilio, che sta nel Limbo con la donna dagli occhi casti, riecheggia la preghiera di Cristo al Padre in Giovanni 17, 6.11, citata ad Ap 8, 3: “Tui erant, et michi eos dedisti” │ “ma son del cerchio ove son li occhi casti / di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega, / o santo petto, che per tua la tegni: / per lo suo amore adunque a noi ti piega” (Purg. I, 78-81; cfr. Convivio IV, xxviii, 17). È variante rispetto alle parole dette a Ugolino dai figli: “tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia”; anche Catone, rispetto a Dante, è “padre” (ibid., 33). Il motivo dell’offerta e del pregare altri perché offrano o preghino, già iniziato con il riferimento a Beatrice, “per li cui prieghi / de la mia compagnia costui sovvenni” (ibid., 53-54), prosegue con la promessa del poeta pagano di ringraziare Marzia della grazia fatta da Catone di lasciare andare lui e Dante per i sette regni del Purgatorio (“grazie riporterò di te a lei”, ibid., 83) e con il rifiuto di Catone di accettare una preghiera che è in realtà lusinga. Ai suoi occhi Marzia piacque tanto di là, tanto da farle in vita ogni grazia da lei richiesta. Ora che dimora nel Limbo, “di là dal mal fiume” d’Acheronte, non può più commuovere il marito, a motivo della legge della grazia che lo ha salvato (ibid., 85-90). La corretta preghiera, afferma Catone, deve essere fatta in nome di Beatrice, “donna del ciel” (ibid., 91-93).

Pregare perché altri preghino, motivo appropriato a Cristo cui vengono offerti molti incensi affinché li offra sull’altare, è la radice semantico-tematica di molte situazioni nel poema, fra le quali Dante stesso viene a trovarsi, per esempio allorché è assediato dalla calca delle ombre “che pregar pur ch’altri prieghi”, che chiedono cioè suffragi per rendere più breve la loro permanenza nell’antipurgatorio (Purg. VI, 25-27) [2].

L’altare può essere anche interpretato come la solida verità di fede o come la maestà di Dio su cui debbono essere fondati e offerti i nostri voti e sacrifici. Davanti ad esso sta Cristo uomo che, come pontefice, offre sé e noi a Dio. Né bisogna meravigliarsi che Dio rivesta più ruoli, di altare e di colui al quale vengono presentate le offerte.

L’ultima e più alta variazione è in san Bernardo, avvocato che prega perché altri preghi. Negli occhi dell’oratore si fissano quelli, diletti e venerati da Dio, della Vergine per mostrare quanto le siano grate le devote preghiere che poi rivolge a Dio drizzando lo sguardo all’eterno lume (Par. XXXIII, 40-43). Maria, come Cristo, è insieme altare e pontefice, riceve le preghiere e le offre: “Tui erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi” │ “… tutti miei prieghi / ti porgo … perché tu ogne nube li disleghi / di sua mortalità co’ prieghi tuoi … Ancor ti priego, regina, che puoi / ciò che tu vuoli, che conservi sani, / dopo tanto veder, li affetti suoi. / Vinca tua guardia i movimenti umani …” (ibid., 29-37).

“E il fumo degli incensi” (Ap 8, 4), cioè la spirituale fragranza delle devozioni che emanava dalle preghiere dei santi, “salì dalla mano dell’angelo davanti a Dio”, in quanto per merito e intercessione di Cristo offerente furono rese accettabili e, accettate, elevate in alto, con la cooperazione dell’influsso e del ministero della grazia di Cristo operante nella mente dei santi. Così dice san Bernardo: “vedi Beatrice con quanti beati / per li miei prieghi ti chiudon le mani!” (Par. XXXIII, 38-39) [3]. Il turibolo aureo (il corpo di Cristo purissimo o i santi oranti che offrono le preghiere degli eletti) è “omni gratia Deo gratum et incenso sacre et odorifere devotionis repletum”. Per “il suo fedel Bernardo” la regina del cielo “ne farà ogne grazia” (cfr. Par. XXXI, 100-102), lì dove Catone può parlare di Marzia solo al passato, “che quante grazie volse da me, fei” (Purg. I, 85-87).

Il tema di Cristo sacerdote e offerente è uno dei fili con cui è tessuta Matelda. Muovendo i passi propri della vita attiva e della Chiesa militante nel Paradiso terrestre, luogo remoto, quieto e adatto alla contemplazione delle cose divine, libero da piaceri e da ricchezze carnali, come l’Asia per Giovanni che scrive alle chiese, Matelda canta le opere di Dio fatte per l’uomo, la loro mirabile altezza, insieme ai motivi della grazia e della pace. Designa il bel principio perduto, il ricordo di ciò che venne prima, il regolato, condiscendente e proporzionato variare delle membra nell’unità del corpo [4].

Alla tela offerta dall’esegesi della radice della terza visione (Ap 8, 3) appartiene il pregare da parte di Dante la bella donna di trarsi innanzi verso il fiume in modo che possa intendere le parole del suo canto. Matelda accetta la preghiera del poeta e si dichiara in seguito pronta a rispondere a ogni domanda (Purg. XXVIII, 43-60, 82-84). Dopo averlo immerso nel Lete, ‘offre’ il poeta al cerchio danzante delle quattro virtù cardinali che lo conducono agli occhi di Beatrice (Purg. XXXI, 103-117; corrispondono alle “quattro stelle / non viste mai fuor ch’a la prima gente” di Purg. I, 23-24, che fregiano di lume il volto del pagano Catone, insegne di “quei che le tre sante / virtù non si vestiro, e sanza vizio / conobber l’altre e seguir tutte quante”: Purg. VII, 34-36).

È “pia … conducitrice” dei passi di Dante (Purg. XXXII, 82-84): a lei, che sa come gli antichi poeti sognassero nel Parnaso “l’età de l’oro e suo stato felice”, che fu invece del Paradiso terrestre (Purg. XXVIII, 139-141), sembra bene adattarsi la figura dei santi padri che precedettero e che giovano con la loro fede e i loro meriti perché, come riporta l’esegesi di Gioacchino da Fiore dell’ “altare” di Ap 8, 3, Cristo nelle opere di pietà vuole avere consorti i santi padri. E di Cristo-Beatrice, di cui precede la venuta, Matelda è ministra. A Dante che prega Beatrice di spiegargli l’origine dell’acqua del Lete e dell’Eunoè che esce da un’unica fonte, la donna risponde di pregare Matelda (Purg. XXXIII, 118-119). All’invito di Beatrice a immergere Dante nell’Eunoè, “come tu se’ usa”, l’ “anima gentil” non si sottrae con scuse al proprio ufficio, ma anzi fa una la propria volontà con quella di Beatrice, “tosto che è per segno fuor dischiusa” (ibid., 127-132).

Ma Matelda è anche figura del Cristo-uomo, del Figlio sacerdote e offerente al Padre, come avvocato, le preghiere altrui dinanzi all’altare. “Avvocato” è hapax nel poema, posto in bocca a Tommaso d’Aquino nel dire di “quello avvocato de’ tempi cristiani / del cui latino Augustin si provide” (Par. X, 118-120). La migliore candidatura per l’innominata sapiente luce è quella di Orosio, sostenuta dal Buti, per l’aver scritto i suoi Historiarum libri adversus paganos su preghiera di Agostino, affinché fossero di aiuto al De civitate Dei che questi stava componendo. La citazione di Giovanni 17, 6.11 – “Tui erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi” – sembra perfettamente concordare con le parole dell’Ormista: “Nam cum subiectio mea praecepto paternitatis tuae factum debeat totumque tuum sit, quod ex te ad te redit, opus meum, hoc solo meo cumulatius reddidi, quod libens feci” (I, Prol., 25-30). Non sarà pertanto casuale che il nome “Matelda” sia posto sulla 40a terzina (Purg. XXXIII, 119), in piena simmetria nel numero del verso con “quello avvocato de’ tempi cristiani” (Orosio) di Par. X: entrambi infatti sono stati o vengono pregati da altri (da s. Agostino e da Dante).

L’esegesi di Ap 8, 3-5 (radice della terza visione) mostra molteplici sviluppi nel poema. Se ne mostrano alcuni qui di seguito.

■Un curioso miscuglio dei temi della radice della terza visione è nella profezia che Pier da Medicina pronuncia in Inf. XXVIII, 76-90 circa l’assassinio di Guido del Cassero e di Angiolello di Carignano, i “due miglior da Fano”, da parte del monocolo Malatestino da Rimini. Questo traditore, dice il dannato, farà venire i due a colloquio per poi ‘mazzerarli’, cioè gettarli in mare legati a una pietra, presso a Cattolica e più precisamente a Focara, località ben conosciuta dai naviganti per i venti tempestosi. Così il tiranno, uccidendoli, farà in modo che non abbiano bisogno di voti o di preghiere per salvarsi dal vento di Focara. I voti e le preghiere riprendono il motivo dei molti incensi dati sull’altare, ma l’espressione “vento di Foc – ara” contiene in sé il tema del fuoco preso dall’ara, che ad Ap 8, 5 è appropriato al fuoco dello Spirito il cui spirare, ad Ap 7, 1, viene definito “vento” sulla base di Ezechiele 37, 9: “vieni dai quattro venti, spirito, e soffia su questi morti, perché rivivano”. Dei quattro venti, quello di Focara è da identificare con l’occidentale, che designa la morte.

■ Ap 8, 4 può essere accostato ad Ap 5, 8 (“radice” della seconda visione), dove si tratta delle coppe poste in mano ai quattro animali e ai ventiquattro seniori che si prostrano dinanzi all’Agnello. Le coppe sono i cuori dei santi, lucenti per la sapienza, dilatati per la carità, splendenti di aurea fiamma per la contemplazione e ripiene di profumi che ridondano dalle devote orazioni. Come i profumi che sprigionano dal fuoco salgono verso l’alto e riempiono di odore tutto l’edificio, così le devote orazioni salgono alla presenza di Dio, lo raggiungono e piacciono per il loro esser soavi a Lui e a tutta la curia celeste e subceleste. È il tema dello spirare d’amore diffuso dai devoti affetti, come il profumo dagli aromi. Della collazione di Ap 5, 8 e 8, 4 sono esempio le due terzine di Par. XXIV, 28-33, riferite a san Pietro che si rivolge a Beatrice; parole chiave si registrano anche in versi relativi a san Bernardo (Par. XXXII, 1, 3, 151).

■ “Poi venne un altro angelo e stette davanti all’altare, con in mano un turibolo d’oro” (Ap 8, 3). L’angelo che offre a Dio Padre l’incenso e il sacrificio di tutti i santi è Cristo grande sacerdote e pontefice, che per la natura divina e la singolare grazia di santità, dignità e autorità è di gran lunga “altro” dai sette angeli tubicinanti, che designano i dottori propri della terza visione (della quale i versetti di Ap 8, 3-6 costituiscono la parte radicale o proemiale). “Venne” assumendo la natura umana e mortale, “e stette davanti all’altare”, cioè davanti alla curia o alla gerarchia celeste. Come si afferma nella Lettera agli Ebrei (2, 7; cfr. Ps 8, 6), “fu fatto di poco inferiore agli angeli” e per questo, nella passibilità della sua carne, li ebbe quasi davanti a sé.

Secondo Riccardo di San Vittore, l’altare è l’umanità di Cristo sulla quale vengono offerti i nostri voti e sacrifici e divengono accetti a Dio; è l’altare dell’umile carne di Cristo, del quale Dio dice a Mosè: “farete per me un altare di terra” (Esodo 20, 24). Lo “stare” è proprio della natura divina di Cristo, che permane in modo immutabile dinanzi all’altare della sua umanità, precedendola e superandola in sublimità.

Lo “stare” immobile dinanzi all’altare ripete il tema, proprio del quarto capitolo, della stabilità di Dio che siede sul trono da cui regge e giudica, simile nell’aspetto a una pietra di diaspro e di cornalina (Ap 4, 3). Il tema caratterizza l’iniziale immutabilità di Farinata (Inf. X, 73-75). La collazione di Ap 4, 3 con Ap 8, 3 (passi entrambi collegati dalla chiave dell’immutabilità) consente di far rientrare anche il participio “restato”, cioè l’essersi Dante fermato a richiesta del ghibellino, nell’infrangibile corazza del verso: “a cui posta / restato m’era, non mutò aspetto”. Pregare e stare, dal medesimo panno esegetico, sono in tutt’altra appropriazione ai vv. 116-117.

Beatrice, che al suo apparire nel Paradiso terrestre si presenta inizialmente regale e proterva, cioè rigida nella sua giustizia verso l’amico peccatore, sta “ferma” sulla sponda sinistra del carro, che in questo caso rappresenta l’altare (Purg. XXX, 100-101), dalla quale pronuncia le sue accuse (ma intervengono gli angeli – “sustanze pie” – come, a Purg. XXXII, 82, Matelda – “quella pia”). Dopo l’immersione nel Lete e l’‘offerta’ da parte di Matelda “dentro a la danza de le quattro belle”, da queste Dante viene condotto alla sua donna, che “stava” al petto del grifone (che designa Cristo), volta verso il poeta e le quattro virtù cardinali (Purg. XXXI, 112-114). Gli occhi di Beatrice “pur sopra ’l grifone stavan saldi”, e il grifone stesso, pur nel suo trasmutare le due nature, la divina e l’umana, è cosa che il poeta vede “in sé star queta”, cioè ferma (ibid., 119-120, 125-126).

Si registrano altre, variate occorrenze nel poema di questi temi: stare e pregare (Purg. II, 86-87); stare e offrire (Purg. XVI, 7-9); pregare perché altri preghi unito al rompersi del fermo giudizio senza “avvallarsi”, cioè senza mutarsi per misericordiosa condiscendenza (Purg. VI, 37-39; cfr. Par. XX, 52-54); stare innanzi e pregare (Purg. XXVI, 49-50); lo stare e il voto o l’esser grato, e così via. Le variazioni in poesia dei concetti teologici in prosa sono talora assai distanti fra loro.

A Purg. XI, 22-24, la preghiera (il Padre nostro) dei superbi è in fine (nel non indurre in tentazione e liberare dal male) rivolta per coloro che possono ancora peccare – “Quest’ ultima preghiera, segnor caro, / già non si fa per noi, ché non bisogna, / ma per color che dietro a noi restaro” -, cioè per quanti vivono nel mondo, assimilati in qualche modo a coloro che vennero prima di Cristo, nell’Antico Testamento.

A Purg. XXVII, 43-48, Virgilio si mette “dentro al foco innanzi” (ad Ap 8, 5 il fuoco dell’altare dinanzi al quale ‘sta’ Cristo designa l’effusione dello Spirito Santo sugli apostoli), dopo aver infranto il duro ‘stare’ di Dante, renitente ad entrarvi. Il pregare ‘Stazio’ di venire dietro fa rientrare, per consonanza nel suono con ‘stare’, il cantore di Tebe e del grande Achille nell’esegesi, pregna di segnali per l’accorto lettore possessore della ‘chiave’ (cfr. Purg. XXV, 29).

____________________________________________________________________________________________________________________

[1] Questi celebri versi sono stati considerati in L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno, 2 (Il dubbio che tenta e inganna: Guido da Montefeltro, conte Ugolino e altri casi), tab. V-1.

“Tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia” (Inf. XXXIII, 62-63). Il vestire e lo spogliare derivano dall’inciso di Ap 16, 15: “Beato chi vigila e custodisce le proprie vesti”, cioè le virtù e le buone opere, “per non andare nudo”, cioè spogliato delle virtù, cosicché tutti “vedano la sua turpitudine” nel giorno del giudizio. Riferito alle misere carni, il valore dello spogliare la veste è rovesciato, perché solo spogliandosi della veste carnale si vigila sulle proprie opere virtuose e si consegue la beatitudine. Si osservino altri esempi di variazione sul medesimo tema. Il contesto: nella sesta delle sette coppe dell’ira divina, che vengono versate nella quinta visione, è esposto, fra gli altri, il tema del venire di Dio al giudizio con la subitaneità di un ladro, sottolineato dall’avverbio “ecce” e dal presente “venio” al posto del futuro ‘veniam’ per togliere ogni possibile stima dell’indugiare e per rendere più attenti, vigili e timorati: “Ecce venio sicut fur” (Ap 16, 15). Un passo simmetrico, di più ampia esegesi, si trova ad Ap 3, 3 nell’istruzione data alla chiesa di Sardi, la quinta delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione. Il senso è che se il vescovo della chiesa di Sardi, accusato di essere negligente, intorpidito e ozioso, non vigilerà correggendosi, il giudizio divino verrà da lui come un ladro, che nel tempo notturno arriva di nascosto all’improvviso, senza che egli sappia l’ora della venuta. Dalla collazione dei due passi deriva una rosa semantica che si riflette in molti luoghi del poema. Qui però si dà conto in breve unicamente dell’inciso sopra indicato, che si trova solo ad Ap 16, 15 – «“Beatus qui vigilat et custodit vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera, “ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus; “et videant”, scilicet omnes tam boni quam mali, “turpitudinem eius”» -, articolato negli elementi vestimenta, virtutes, spoliatus, videant (il primo e il quarto del testo scritturale, il secondo e il terzo dell’esegeta) [cfr. Il sesto sigillo, 1d].

A Inf. III, 112-114, la terzina descrive il volontario gettarsi nella barca di Caronte del “mal seme d’Adamo”: “Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie”. È da notare l’accostamento del vedere, appropriato al ramo, con lo spogliarsi, motivi non presenti nella reminiscenza virgiliana – “Quam multa in silvis autumni frigore primo / Lapsa cadunt folia …” (Aen. VI, 309-310) -, e che sono invece nell’esegesi di Ap 16, 15. L’estrema variazione del tema sarà a Par. XXVIII, 115-117: “in questa primavera sempiterna / che notturno Arïete non dispoglia” (l’Ariete è visibile di notte in autunno, di notte arriva il ladro a spogliare; ad Ap 3, 3 è esposto il tema paolino, dalla prima lettera ai Tessalonicesi 5, 2-3, del notturno sopravvenire del “fur” assimilato all’inopinato giudizio divino).

Nella selva dei suicidi, Pier della Vigna spiega che dopo la resurrezione i suicidi andranno anch’essi nella valle di Giosafat per riprendervi i propri corpi (le “nostre spoglie”) senza però rivestirsene, perché questi saranno da loro trascinati per la selva e appesi ciascuno al pruno che incarcera l’anima (Inf. XIII, 103-108). Il corpo non è in questo caso “la carne glorïosa e santa … rivestita” (cfr. Par. XIV, 43-44), bensì ‘spoglia’, cioè carne spogliata di virtù, “ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie”.

A Inf. XXVII, 127-129, il tema del “fur” è nel “foco furo” che fascia Guido da Montefeltro, che va “sì vestito”, perché gli altri lo vedano (“et videant” / “là dove vedi”): sono tutti motivi da Ap 16, 15.

Nel colloquio con Sordello, anche Virgilio usa il motivo del vestirsi di virtù e di buone opere (Purg. VII, 25-27). Egli ha perduto il cielo “non per far, ma per non fare”, cioè “per non aver fé” in quel Dio “che fu tardi per me conosciuto”. Il “non fare” corrisponde ai «“vestimenta sua”, scilicet virtutes et bona opera», e per questo il poeta pagano aggiunge: “quivi sto io con quei che le tre sante / virtù non si vestiro, e sanza vizio / conobber l’altre e seguir tutte quante” (vv. 34-36). Virgilio distingue tra le virtù cardinali, di cui si rivestì, e quelle teologali, di cui non poté rivestirsi. Qui il tardare non è peccato, perché solo la prescienza divina poteva stabilire il tempo della redenzione; designa un fatto ineluttabile e doloroso. A Virgilio non appartiene comunque l’essere ‘spogliato’ di virtù.

I motivi sono ancora presenti nelle parole con cui Bonaventura tesse l’elogio di Domenico: “le novelle fronde / di che si vede Europa rivestire”, aperte da Zefiro, dove i temi dell’aprire e dell’essere nuovo sono tipici del sesto stato (Par. XII, 46-48).

Nel versetto precedente quello relativo al “fur”, sempre nel versamento della sesta coppa, si dice che i re (i dieci che distruggeranno la nuova Babilonia, cfr. Ap 17, 12.16) vengono radunati (dai “tre spiriti immondi al modo delle rane”) “al gran giorno di Dio”, sia perché Dio giudicherà per mezzo loro la grande meretrice, sia perché per giudizio divino il raduno dei re si risolverà nel loro sterminio (Ap 16, 14). L’accostamento dei due temi, del “gran giorno” del giudizio e delle vesti (da Ap 16, 15), è in Catone, che suicidandosi, in Utica lasciò “la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara” (Purg. I, 73-75).

[2] Pregare e piacere (o dispiacere) sono fra i motivi degli incontri con Pier della Vigna e con Brunetto Latini (Inf. XIII, 85-87; XV, 31-36); pregare e accettare sono compresenti nel vedere la “fiamma cornuta” dell’ottava bolgia (Inf. XXVI, 70-72) e nell’ascesa al cielo di Marte (Par. XIV, 91-93).

[3] Il tema del fumo degli incensi che sale dalle mani dell’angelo è nella nuvola di fiori che sale dalle mani angeliche e ricade in giù dentro al carro e attorno, nella quale Beatrice appare nel Paradiso terrestre (Purg. XXX, 28-30).

[4] Cfr. Il sesto sigillo, 10.

Tab. 3.1

Purg. XXVIII, 58-59, 79-84; XXXI, 103-104; XXXII, 82-84; XXXIII, 118-121, 127-132

e fece i prieghi miei esser contenti,

|

Purg. XXX, 28-30, 100-102; XXXI, 112-114, 118-120, 124-126così dentro una nuvola di fiori

|

[LSA, cap. VIII, Ap 8, 3-5 (radix IIIe visionis)] “Et alius angelus” et cetera (Ap 8, 3). Angelus iste, qui obtulit omnium sanctorum incensum et sacrificium Deo Patri, est Christus sacerdos magnus et pontifex, qui tam natur[a] sue deitatis quam gratia singularis sanctitatis et dignitatis et auctoritatis est longe alius a septem angelis, id est ab universitate doctorum et sanctorum. Qui “venit”, per nature humane et mortalis assumptionem, “et stetit ante altare”, id est ante curiam seu hierarchiam celestem. Pro quanto enim, secundum carnis sue passibilitatem, minoratus est paulo minus ab angelis (cfr. Heb 2, 7; Ps 8, 6), habuit eos quasi ante se.

|

|

Purg. I, 31-33, 52-54, 70-93vidi presso di me un veglio solo,

|

Par. XXXI, 43-45, 94-96, 100-102E quasi peregrin che si ricrea

|

[LSA, cap. XVI, Ap 16, 13-15 (Va visio, VIa phiala)] Hec igitur erit preparatio ad facilius producendum carnalem ecclesiam in errores Antichristi magni et orientalium regum. De quorum adductione, et per quorum suggestionem adducentur, ostendit subdens: “(Ap 16, 13) Et vidi de ore drachonis et de ore bestie et de ore pseudoprophete tres spiritus immundos exire in modum ranarum. (Ap 16, 14) Sunt enim spiritus demoniorum facientes signa et procedunt ad reges totius terre congregare illos in prelium ad diem magnum Dei omnipotentis”. […] Dicuntur autem tres a trino ore exire, tum in misterium trinitatis pessime, sancte trinitati personarum Dei et virtutum eius opposite […].

|

|

Inf. XXXIII, 55-63Come un poco di raggio si fu messo

|

Inf. III, 113-114; XIII, 103-104; XXVII, 127-129; Purg. VII, 34-35; Par. XII, 47-48………………………..fin che ’l ramo

|

[Ap 8, 3] Vel, secundum Ricardum, altare hoc est eius humanitas, que nobis est altare in quo nostra vota et sacrificia offeruntur et fiunt acceptabilia Deo, de quo typice scriptum est: “Altare de terra”, scilicet humilis carnis Christi, “facietis michi” (Ex 20, 24). Stare autem pertinet ad deitatis Christi immutabilitatem, que “stetit”, id est immutabiliter permansit, “ante altare” sue humanitatis, quia sua humanitate prior et sublimior fuit. |

[LSA, cap. IV, Ap 4, 3] “Et qui sedebat, similis erat aspectui”, id est aspectibili seu visibili forme, “lapidis iaspidis et sardini” (Ap 4, 3). Lapidi dicitur similis, quia Deus est per naturam firmus et immutabilis et in sua iustitia solidus et stabilis, et firmiter regit et statuit omnia per potentiam infrangibilem proprie virtutis. |

Inf. X, 73-75, 94-96, 115-117Ma quell’ altro magnanimo, a cui posta

|

Purg. XI, 22-24Quest’ ultima preghiera, segnor caro,

|