V.

La resurrezione della testa della bestia che sembrava uccisa (Ap 13, 3; 17, 8)

INDICE GENERALE – AVVERTENZE

Nel capitolo XIII (quarta visione) vengono descritte due bestie: una che sale dal mare (Ap 13, 1-10), l’altra che sale dalla terra (Ap 13, 11-18).

La bestia che sale dal mare ha sette teste e dieci corna. Le sette teste designano, secondo Gioacchino da Fiore, i sette principali popoli persecutori della Chiesa (Giudei; Romani; i quattro popoli dell’eresia ariana: Greci, Goti occidentali e orientali, Vandali, Longobardi; Saraceni); oppure, secondo Olivi, i sette sommi tiranni. Differiscono dalle sette teste del drago (Ap 12, 3), secondo Gioacchino, perché queste, e i re che ad esse presiedono, sono come gli arcivescovi preposti alle chiese metropolitane, che rispetto ai vescovi loro sottoposti sono come “capita capitum”. Le dieci corna stanno a indicare i dieci re, dei quali ad Ap 17, 16 si dice che distruggerrano Babylon. Il sesto di questi dieci re (di cui ad Ap 17, 10: “unus est”), secondo Gioacchino, corrisponde all’undicesimo corno o re della quarta bestia di Daniele 7, 7-8.24-25, che distruggerà i santi dell’Altissimo per tre anni e mezzo: designa, secondo l’abate, i Saraceni.

La bestia che sale dalla terra designa i falsi profeti, che ascendono non dal mare delle nazioni infedeli ma dalla terra cristiana. Questa seconda bestia concorderà con la prima in un’unica setta che le comprenda entrambe. Il capo della bestia che sale dalla terra corrisponde, secondo Gioacchino da Fiore, al settimo re di Ap 17, 10 (del quale è detto: “et alius nondum venit, et cum venerit oportet illum breve tempus manere”) e al re sfacciato (“impudens facie”) e intrigante (“intelligens propositiones”) di Daniele 8, 23-24, il quale si fonderà sulla forza del sesto re o dell’undicesimo corno, come Simon Mago si corroborò con la forza di Nerone. Si tratterà in effetti di un falso papa tanto familiare in astuzia al principe dei demoni che lo assisterà, da fare in modo che il re della prima bestia e monarca universale, da lui ingannato e reso folle con falsi miracoli, ipocrite finzioni o falsi argomenti di filosofia mondana, e anche aiutato nell’acquisizione dell’impero, induca tutti ad adorarlo come Dio. Oppure, secondo altri, il capo della seconda bestia sarà l’Anticristo il quale, apostata come l’imperatore Giuliano, otterrà con la frode l’impero sostenuto da falsi profeti che con falsi segni indurranno l’orbe ad adorarlo. A Olivi non interessa che l’Anticristo sia re o pseudopapa o entrambi: gli basta definirlo come contrario a Cristo.

Contro l’alleanza di queste bestie la Chiesa (la donna vestita di sole di Ap 12, 1) conduce la sua sesta e più grande guerra (delle sette descritte nella quarta visione).

Come spesso avviene nella Lectura, anche in questi passi Gioacchino è fonte importante, ma mischiata con l’esegesi oliviana. A Olivi non interessa se l’Anticristo sia papa, re o altro; Dante ne diffonde le qualità negative su tutti ma pure, allorché si tratta della monarchia universale, le trasforma in senso positivo, “in un senso di pienezza dei tempi, cui doveva corrispondere un fatto, un accadere meraviglioso e nuovo” [1].

Tab. 1

Il tema della seconda bestia (che sale dalla terra: il settimo re dell’Apocalisse o il falso papa) che sorge e prevale non con la sua forza, ma con quella della prima bestia (che sale dal mare: il sesto re dell’Apocalisse o l’undicesimo corno della quarta bestia in Daniele), sviluppato ad Ap 13, 1 e 13, 11 (cfr. anche l’esegesi ad Ap 9, 13), è utilizzato nelle parole di Ciacco sulle future lotte tra le fazioni di Firenze, “città partita”: i Neri prenderanno il sopravvento sui Bianchi “con la forza di tal che testé piaggia”, cioè con l’aiuto di Bonifacio VIII (Inf. VI, 67-69). La situazione appare a prima vista rovesciata rispetto all’esegesi, dove è il falso papa a ricevere forza dal monarca che lo fa adorare come Dio: è però pure detto che il re della prima bestia viene aiutato dal falso papa nel conseguimento del dominio universale. Il ‘sormontare’ dei Neri corrisponde all’ “ascendere” delle due bestie “in altum dominium et in publicum effectum et statum”. Il ‘piaggiare’ del simoniaco Bonifacio VIII, cioè il destreggiarsi tra le fazioni nascondendo le proprie vere intenzioni e simpatie, è qualità che si ritrova nel re sfacciato (“impudens facie”) e intrigante (“intelligens propositiones”) della visione di Daniele (la prerogativa vale anche per Clemente V: cfr. Par. XXX, 142-144).

A Bonifacio VIII sembra bene adattarsi anche quanto ad Ap 17, 10 si dice del settimo re, non ancora venuto e che, quando verrà, dovrà restare per poco tempo (“et alius nondum venit, et cum venerit oportet illum breve tempus manere”): il Caetani non è ancora arrivato nella bolgia dei simoniaci ma, come afferma Niccolò III che lì lo sta aspettando e anzi lo scambia con Dante, resterà un tempo minore di quello da lui già trascorso a testa in giù nel foro della pietra (1280-1300), perché dopo (nel 1314) arriverà Clemente V a prendere il suo posto (Inf. XIX, 79-87; il passo fa riferimento anche all’espressione “(un) tempo, (due) tempi e la metà di un tempo” di Ap 12, 14).

Il confronto dei versi con l’esegesi delle due bestie descritte nel capitolo XIII è esempio di come temi propri della Chiesa vengano applicati alle vicende politiche cittadine. La “città partita”, della quale parla Ciacco, rinvia il lettore accorto (che cioè già conosce la Lectura) anche alle divisioni della Chiesa trattate ad Ap 16, 19. Più avanti, Farinata parlerà il linguaggio del falso papa imposto dalla testa della bestia che sembrava uccisa e che rivive (Ap 13, 3) nel seme redivivo di Federico II (Ap 13, 18).

Tab. 1

Tab. 2

Ad Ap 13, 3 Giovanni afferma, a proposito della bestia che ha visto salire dal mare: “E vidi una delle sue teste quasi colpita a morte, ma la sua piaga mortale le fu curata”.

Riccardo di San Vittore espone quanto detto da Giovanni in questo modo: “E vidi una delle sue teste”, cioè l’Anticristo, “quasi colpita a morte, e la piaga mortale le fu curata”, perché l’Anticristo fingerà in modo simulatorio di morire e di resuscitare così da assimilarsi a Cristo. La stessa cosa viene pure detta di Simon Mago, che finse dinanzi all’imperatore Nerone.

Olivi dichiara di non sapere se l’Anticristo opererà con finzione; riporta tuttavia quanto esposto da Gioacchino da Fiore nel quinto libro della Concordia dove, a proposito dell’ultima visione di Daniele relativa alle guerre condotte dai Seleucidi per la conquista della Palestina (Dn 11, 13-40), distingue tre anni e mezzo di guerra, corrispondenti alla tribolazione dell’Anticristo, che avrà tale durata coincidente con l’espressione “per (un) tempo, (due) tempi e la metà di un tempo” di Ap 12, 14 (relativa alla permanenza della donna nel deserto per 1260 anni) e con quella profetizzata dallo stesso Daniele (Dn 7, 25, dove si dice che il re undicesimo distruggerà i santi dell’Altissimo che gli saranno dati in mano).

Secondo Gioacchino da Fiore, a partire dal versetto “Il re del settentrione (di “Aquilone”: Antioco III il Grande) si volgerà e appresterà una moltitudine maggiore di quella precedente e alla fine dei tempi e degli anni verrà” (Dn 11, 13) fino a “e ordirà progetti contro solidissimi piani, ma ciò fino ad un certo tempo” (Dn 11, 24: Antioco IV Epifane) viene narrata la guerra che l’Anticristo farà nel primo anno al fine di conseguire la monarchia universale. Il fatto che in questa prima guerra venga inserita l’espressione – “l’obbrobrio”, quello cioè che voleva recare a Cristo, “si rivolgerà contro di lui e verrà sospinto, cadrà, scomparirà, e starà nel suo luogo vilissimo e indegno di un decoro regale” (Dn 11, 18-20: Antioco III morì nel tentativo di saccheggiare il tesoro di Bel in Elimaide) – viene inteso da Gioacchino nel senso che l’Anticristo riceverà il frutto delle sue opere, cioè perderà il regno. Soggiunge tuttavia che dopo ciò (Antioco IV) verrà di nascosto e conseguirà il regno con la frode; stabilirà infatti un patto col popolo per istigazione di colui che sarà capo dell’alleanza e mediatore della concordia. Una volta che gli sarà stato restituito il regno, subito muoverà una guerra assai atroce, della quale poco dopo si dice: “Le braccia del combattente saranno annientate davanti a lui e sarà stroncato anche il capo dell’alleanza” (Dn 11, 22). Infatti dopo essergli stato amico lo ingannerà.

Il secondo anno di guerra incomincia lì dove dice: “La sua forza e il suo ardire lo spingeranno contro il re del Mezzogiorno” (“dell’Austro”, Tolomeo I Sotere: Dn 11, 25), fino a: “Alcuni saggi cadranno, perché fra di loro ve ne siano di quelli purificati come per fusione e resi candidi fino al tempo stabilito, perché ancora altro tempo dovrà venire”, cioè il terzo anno che seguirà (Dn 11, 35). L’espressione inserita – “Verranno contro di lui le trireme dei Romani, verrà percosso e tornerà indietro” (Dn 11, 30) – è da Gioacchino lasciata nel dubbio se essa, nel caso dell’Anticristo, sarà adempiuta spiritualmente o materialmente. Tuttavia, quell’essere percosso nelle proprie membra lo accenderà maggiormente nell’ardore dell’ira contro la Chiesa, per cui segue: “E si indignerà contro la santa alleanza del santuario”, utilizzando l’inganno a suo piacimento.

Il terzo anno di guerra incomincia lì: “Il re farà ciò che vuole, si innalzerà, si magnificherà sopra ogni dio e proferirà cose inaudite contro il Dio degli dèi” (Dn 11, 36). Circa la fine, Gioacchino soggiunge: è da ritenere che il tempo stabilito, del quale si dice “nel tempo stabilito il re dell’Austro combatterà contro di lui” (Dn 11, 40), qui venga inteso come “metà del tempo” o dell’anno al termine del quale cesserà l’impero dell’Anticristo. Pertanto Gioacchino pare intendere che nel primo dei tre anni e mezzo l’Anticristo perderà il regno che aveva cominciato ad acquistare e che poi lo recupererà. Se ciò è vero, si può affermare che questa prima perdita del regno sarà come la sua uccisione, il successivo recupero come la sua resurrezione.

Il tema dello stare in luogo vilissimo e indegno del decoro regale, proprio dell’Anticristo nel primo anno di guerra, si ritrova appropriato a Filippo Argenti, del quale afferma Virgilio: “Quanti si tegnon or là sù gran regi / che qui staranno come porci in brago” (Inf. VIII, 49-50). Il “fiorentino spirito bizzarro” avrebbe voluto, col distendere le mani, rovesciare la barchetta di Flegiàs e far cadere Dante nella palude o almeno offenderlo, ma viene sospinto da Virgilio (ibid., 41; “lo sospinse” è da confrontare con l’ “impingere” di Daniele 11, 19) che fa rivolgere contro di lui l’obbrobrio che intendeva recare ad altri.

Chi muore e poi rinasce, come la testa della bestia che sembrava uccisa ma poi rivive, è Vanni Fucci, il quale, trafitto da un serpente “là dove ’l collo a le spalle s’annoda”, subitamente “s’accese e arse (l’ “exardescere in iram” è proprio dell’Anticristo), e cener tutto / convenne che cascando divenisse”, ma una volta così distrutto a terra con altrettanta rapidità riprende la forma primitiva, risorgendo come la fenice, della quale i grandi saggi dicono che muoia e poi rinasca quando si avvicina al cinquecentesimo anno (Inf. XXIV, 97-111; cinquecento anni dura il quinto stato, la bestia che sale dal mare la cui testa sembrava uccisa ma poi rivive appartiene al sesto). Al ladro pistoiese è appropriato un altro tema dell’Anticristo, cioè l’eventualità che finga, lì dove il poeta dice a Virgilio di non farlo scappare: “Dilli che non mucci, / e domanda che colpa qua giù ’l pinse / … E ’l peccator, che ’ntese, non s’infinse, / ma drizzò verso me l’animo e ’l volto, / e di trista vergogna si dipinse” (ibid., 127-132). Il senso è pertanto che ‘non finse di essere diverso da quello che era’ (Pagliaro), con atteggiamento opposto a quello tenuto dal ruffiano Venedico Caccianemico, il quale “celar si credette / bassando ’l viso” (Inf. XVIII, 46-47). Lo stesso sentimento di “trista vergogna” che il dannato prova per essere stato colto “ne la miseria dove tu mi vedi” (Inf. XXIV, 132-135) sembra far riferimento all’obbrobrio del luogo vile dove si ritrova l’Anticristo dopo aver perduto il regno nel primo anno di guerra (e l’ “impingere”, da Daniele 11, 19, sarà da ancora confrontare con “qua giù ’l pinse” di Inf. XXIV, 128). Ma della sesta guerra il peccatore recita soprattutto il motivo della vita bestiale: “Vita bestial mi piacque e non umana, / sì come a mul ch’i’ fui; son Vanni Fucci / bestia, e Pistoia mi fu degna tana” (ibid., 124-126). Non a caso la settima bolgia è “terribile stipa / di serpenti” (ibid., 82-84), animali irrazionali creati nel sesto giorno prima dell’uomo (Ap 13, 1), che lì scambiano vicendevolmente con la natura umana dannata la propria forma bestiale.

Incidentamente si nota che, nella faticosa salita all’argine della settima bolgia, che avviene in due momenti separati dal sedersi del poeta “ne la prima giunta” per riprender lena (Inf. XXIV, 58-60), si ritrova il tema delle due tribolazioni del sesto stato separate da un periodo di requie che consenta di recuperare le forze, secondo la citazione di Gioacchino da Fiore ad Ap 9, 13 (che riprende quanto già affermato più estesamente ad Ap 7, 2). Un altro esempio è il momento di quiete e di riposo del “corpo lasso” sperimentato dal poeta appena uscito dalla selva oscura, nel quale si volge “a rimirar lo passo / che non lasciò già mai persona viva” (prima tribolazione), seguìto dal riprendere la via “per la piaggia diserta” con la salita al “dilettoso monte” impedita dalle tre fiere (seconda tribolazione, Inf. I, 19-30).

Il motivo del ricevere da parte dell’Anticristo il frutto delle proprie opere è attribuito a frate Alberigo – “quel da le frutta del mal orto” -, che nel ghiaccio di Cocito riprende “dattero per figo” per il suo tradire gli ospiti (Inf. XXXIII, 118-120). Anche il rompere il patto che prima l’Anticristo aveva stabilito con il capo dell’alleanza sembra trovarsi nell’ingannevole promessa da parte del poeta di liberare il viso del dannato dai duri veli del ghiaccio se questi gli riveli il suo nome – “e s’io non ti disbrigo, / al fondo de la ghiaccia ir mi convegna” (ibid., 115-117) –, promessa poi non mantenuta: “e cortesia fu lui esser villano” (ibid., 150).

Tab. 2

[LSA, cap. XIII, Ap 13, 3 (IVa visio, VIum prelium)] Ricardus exponit predictum verbum Iohannis sic: «“Et vidi unum de capitibus”, id est de principalibus, scilicet Antichristum, “quasi occisum in mortem, et plaga mortis eius curata est”, quia Antichristus simulatorie finget se mortuum et resuscitatum, ut in hoc se assimilet Christo»*. Et si bene recolo, Gregorius dicit idem, et simile fertur Simon magus finxisse coram Nerone imperatore*. An autem talem fictionem faciet Antichristus nescio.

|

Inf. XXXIII, 115-120Per ch’io a lui: “Se vuo’ ch’i’ ti sovvegna,

|

[LSA, cap. XIII, Ap 13, 1] Potest etiam tertia ratio addi, quia in prioribus preliis non fuit bestialis gens et vita sic habundanter in numero et nomine christianorum et membrorum ecclesie commixta sicut est a fine quarti temporis usque ad Antichristum. Nam aperti heretici et pagani et Iudei non baptizati non connumerabantur a catholicis inter membra ecclesie nec in numero sui collegii; a fine autem quarti temporis et citra sunt multi bestiales in numero catholicorum fidelium computati. In cuius misterium est quod in primis operibus sex dierum originalium non creantur bestie et animalia [ir]rationalia nisi solo in quinto et sexto die. Multi enim bestiales pisces et rapaces aves facte sunt in quinta die, puta cete magna in mari; in initio vero sexte diei ante creationem hominis facte sunt in terra multe bestie feroces, puta leones et pardi et ursi et serpentes et consimilia. […] |

|

* In Ap IV, iiii (PL 196, col. 805 A).* Cfr. Bedae Expositio Apocalypseos, Corpus Christianorum. Series Latina CXXI A, cap. XXI, p. 403, 29-34.1 Concordia, V 6, c. 4, § 7, Patschovky 3, pp. 991, 1-996, 12. Olivi abbrevia fortemente il testo di Gioacchino, per il quale si tratta del secondo anno di guerra e non del primo.2 Ibid., p. 995, 11-14.3 Ibid., pp. 995, 20-996, 4.4 Ibid., pp. 996, 13-999, 13.5 Ibid., p. 998, 7-14.6 Ibid., pp. 999, 20-1003, 12: 1003, 9-12. |

|

Tab. 3

A proposito del numero del nome della bestia (DCLXVI: Ap 13, 18), Olivi cita l’interpretazione data da Gioacchino da Fiore (nell’Expositio) del numero sei e dei suoi derivati, in quanto numeri che colgono le cose temporali fatte nei sei giorni della creazione e amate dai figli di questo mondo: il tempo secolare da Adamo alla fine del mondo (DCLXVI); le sei età di questo mondo in cui la bestia regna (DC); i sei tempi della sesta età nei quali la bestia perseguita più atrocemente la Chiesa (LX); il sesto tempo della sesta età, cioè il tempo del regno dell’Anticristo in cui arde il furore della bestia (VI). Questi temi sono punti di riferimento nella quinta bolgia dei barattieri. Virgilio, per parlare con i diavoli, perviene sull’argine fra la quinta e la sesta bolgia, “e com’ el giunse in su la ripa sesta, / mestier li fu d’aver sicura fronte”, gli è cioè appropriato il motivo del portare sulla fronte il marchio della bestia o il suo nome o il numero del nome (Ap 13, 17), non però per confessare e magnificare in modo manifesto la potestà di questa, ma il “voler divino e fato destro” che lo rende sicuro da raffi e da runcigli (Inf. XXI, 64-66, 79-84; il tema della “fronte” è proprio, ad Ap 7, 3-4, dei segnati del sesto stato). I Malebranche escono da sotto il ponticello “con quel furore e con quella tempesta / ch’escono i cani a dosso al poverello” (Inf. XXI, 67-72), cioè con il furore con cui la bestia nel sesto stato della sesta età infuria contro l’ordine evangelico fondato da Francesco, “poverel di Dio”. Malacoda asserisce che “giace / tutto spezzato al fondo l’arco sesto”, e spiega che la via infernale fu interrotta a causa del terremoto verificatosi nel momento della morte di Cristo, dalla quale sono passati 1266 anni e un giorno meno cinque ore, come dice scandendo i numeri “sessanta” (sesta età) e “sei” (sesto tempo della sesta età): “Ier, più oltre cinqu’ ore che quest’ otta, / mille dugento con sessanta sei / anni compié che qui la via fu rotta” (ibid., 106-114; le cinque ore che mancano alludono agli ultimi cinque mesi di tribolazione di cui ad Ap 9, 5).

Malacoda, bugiardo nell’affermare che “presso è un altro scoglio che via face”, che cioè passa sopra la sesta bolgia, dice il vero scandendo gli anni intercorsi tra la morte di Cristo (nell’anno 34 dall’Incarnazione, all’ora sesta o meridiana come detto in Convivio IV, xxiii, 10-11) e l’ora attuale (26 marzo 1300, alle sette antimeridiane). Tuttavia Virgilio, affermando alla fine del precedente canto che “già iernotte fu la luna tonda”, la quale non nocque ma giovò al discepolo “per la selva fonda” (Inf. XX, 127-129), ha indicato un’altra data, coincidente con il plenilunio fissato dai calendari, cioè l’8 aprile (il plenilunio reale cadde il 4/5 aprile) [2]. Malacoda usa il computo tradizionale dei Padri della Chiesa, per cui Gesù è morto il 25 marzo dell’anno 34. Virgilio accenna invece all’anniversario della morte, celebrato l’8 aprile, il Venerdì Santo del 1300. La differenza fondamentale, nell’economia del poema e per la cronologia del viaggio, sta nella luna piena la quale, non avendo affatto un mero valore simbolico, si deve intendere illuminò Dante nel “passo / che non lasciò già mai persona viva”, per poi condurlo fuori del “pelago” verso il colle illuminato già dai raggi del sole (Inf. I, 13-27). La parte iniziale del poema è fortemente segnata dai temi dell’angelo del sesto sigillo, che rimuove impedimenti e ingiunge di non nuocere (Ap 7, 1-2). L’angelo, che porta il sigillo del Dio vivente, cioè le stimmate, designa il secondo avvento di Cristo, non nella carne, ma nel suo Spirito. Si rinnovano la vita, la legge e le sofferenze di Cristo. Per cui Malacoda, nel suo scandire separatamente le cifre marchiandole in parte [3] con i segni del numero del nome della bestia, calcola il tempo secondo la data storica della morte di Cristo nel suo primo avvento (che è poi l’unica che conosce per diretta esperienza del terremoto). Virgilio parla invece del nuovo Venerdì Santo che coincide con la commemorazione dell’antico e insieme con l’inizio della nuova passione di Cristo nello Spirito. Si potrebbe dire che il diavolo usa il senso letterale, il poeta pagano quello spirituale (che poi, per Dante, ha valore storico quanto la lettera). Discendendo verso il Flegetonte, giù per la “ruina” causata dal terremoto in morte di Cristo, spesso le pietre si muovono sotto i piedi del poeta, “per lo novo carco”, cioè sotto il peso di un corpo vivo (Inf. XII, 28-30), ma il ‘nuovo’ è anche indice del sesto stato, del secolo che si rinnova, del nuovo avvento di Cristo nei suoi discepoli spirituali, che ripercorre il primo avvento del Salvatore, causa per cui, come afferma Virgilio, “in quel punto questa vecchia roccia, / qui e altrove, tal fece riverso” (ibid., 44-45).

Olivi osserva (Ap 13, 18) che tutte le volte che nell’Apocalisse si tratta del grande Anticristo si tratta pure, al modo dei profeti, del tempo dell’Anticristo mistico che precede quello grande o aperto. Secondo ciò con la bestia che sale dal mare (Ap 13, 1) viene significata la vita bestiale e la plebe dei cristiani carnali e secolari, che a partire dalla fine del quarto tempo (segnato dalle conquiste arabe) ebbe molte teste di principi e di prelati carnali, e ciò quasi per seicento anni, e che in questo suo sesto centenario fu come una testa uccisa (Ap 13, 3) dallo stato evangelico di Francesco. Quanto più infatti la povertà evangelica e la perfezione che le è propria viene impressa e magnificata in modo più alto e dilatato nella Chiesa, tanto più fortemente la testa della cupidigia terrena e della vile carnalità viene in essa uccisa. Ma ormai questa testa quasi estinta rivive troppo, tanto che tutti i cristiani carnali seguono ammirati la sua gloria terrena.

Il tema della povertà evangelica, che quanto più si eleva e si dilata nella Chiesa tanto più uccide la testa della cupidigia terrena e della vile carnalità, passa nell’ “albero robusto” dell’Eden, la cui chioma “tanto si dilata / più quanto più è sù” e che potrebbe essere oggetto di meraviglia per gli Indiani, nei cui boschi crescono piante altissime (Purg. XXXII, 40-42). Agli Indiani è applicato il motivo della meraviglia dei carnali nei confronti della testa della bestia che sembrava uccisa e che rivive (Ap 13, 3), applicata in senso positivo, come rivive innovandosi l’albero dell’Eden, prima dispogliato, nel momento in cui il grifone-Cristo lega ad esso il carro-Chiesa militante. A questo punto non appare casuale che il canto, che si conclude con la visione delle vicissitudini del carro, sia composto – caso unico, e il più lungo, nel poema – di centosessanta versi: il sessanta indica infatti i sei tempi della sesta età, nella quale la bestia ha perseguitato più atrocemente la Chiesa di Cristo.

L’apertura del sesto sigillo, come detto ad Ap 6, 12, avviene in quattro tempi diversi. C’è un inizio profetico in Gioacchino da Fiore e forse in alcuni altri suoi contemporanei ai quali è stata rivelata la terza età generale del mondo, che contiene appunto il sesto e il settimo stato. C’è un inizio in Francesco, padre e pianta del suo Ordine e della sua regola. Un altro inizio coincide con la nuova fioritura dovuta al risvegliarsi dello Spirito di Cristo in alcuni predicatori, nel momento in cui la regola francescana viene impugnata e condannata dalla Chiesa carnale. Il quarto inizio è segnato dalla distruzione di Babilonia ad opera dei dieci re, inizio per cui il sesto stato si distingue in modo chiaro dal quinto. Questi quattro inizi non sono in contraddizione, ma concordi tra loro. Così si verifica nei Vangeli: Luca inizia infatti dal sacerdozio di Zaccaria, al quale venne profeticamente rivelata la venuta di Cristo, e da Giovanni Battista, suo immediato precursore; Matteo inizia dall’umana generazione di Cristo, Marco dalla predicazione di Cristo e di Giovanni, Giovanni dall’eternità del Verbo e dall’eterna generazione. Così, nei profeti, si può trovare diversità di inizio nel computo dei settant’anni della cattività babilonese e della desolazione del Tempio ad opera dei Caldei, o delle settanta settimane di Daniele (Dn 9, 24).

Il primo inizio profetico del sesto stato, visto in spirito da Gioacchino da Fiore, è ricordato da Bonaventura nel cielo del Sole: “e lucemi dallato / il calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato” (Par. XII, 139-141).

Il secondo inizio si rispecchia nell’elogio di Francesco fatto da Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole (Par. XI).

Il terzo inizio – la nuova fioritura operata dalla predicazione degli spirituali – è nel rinnovarsi e rifiorire del grande albero dell’Eden (Purg. XXXII, 52-60), ma anche nell’essere il poeta, dopo aver bevuto l’acqua dell’Eunoè, “rifatto sì come piante novelle / rinovellate di novella fronda, / puro e disposto a salire a le stelle” (Purg. XXXIII, 142-145).

Il quarto inizio – la distruzione storica di Babylon, con il terremoto che l’accompagna – non si realizza nel corso del viaggio, che la brucia virtualmente (ma cfr., a Purg. XX, come il terremoto che sconvolge la montagna sia segno della fine del regno di Francia). L’uccisione della prostituta da parte di “un cinquecento diece e cinque” è però profetizzato come imminente da Beatrice nell’Eden (Purg. XXXIII, 43-45). Nel Paradiso l’invettiva di Pier Damiani contro “li moderni pastori” è confermato dai lumi degli spiriti contemplativi con “un grido di sì alto suono”, preghiera di vendetta che ‘muove’ di stupore il poeta, proprio come in un terremoto interiore (Par. XXI, 136-142; XXII, 1-18).

Nei versi relativi all’albero dell’Eden si rinvengono altri fondamentali temi del sesto stato. Filadelfia, la sesta chiesa d’Asia, è interpretata sia come “amor fratris” che come “salvans hereditatem”, arca evangelica del seme della fede nel diluvio dell’Anticristo mistico e di quello aperto: «Così dintorno a l’albero robusto / gridaron li altri; e l’animal binato: / “Sì si conserva il seme d’ogne giusto”» (Purg. XXXII, 46-48; il passo di Matteo 3, 15 – “Sic enim decet nos implere omnem iustitiam” -, di solito citato come fonte, non reca in sé il tema del conservare il seme). Tipico della sesta chiesa, oltre al rinnovarsi, è avere la porta aperta; così “men che di rose e più che di vïole / colore aprendo, s’innovò la pianta” (ibid., 58-59). Ma rinnovamento ed eredità salvata non sono solo della Chiesa, rappresentata dall’ “albero robusto” perché, come afferma Beatrice, “non sarà tutto tempo sanza reda / l’aguglia che lasciò le penne al carro, / per che divenne mostro e poscia preda” (Purg. XXXIII, 37-39). Anche l’Impero partecipa della stessa indefettibilità della Chiesa, per cui non può mai estinguersi fino alla fine dei secoli, anche nei momenti in cui appare non esserci [4].

Tab. 3

Tab. 4

Il sesto stato è per eccellenza il momento dell’imitazione di Cristo – di cui segna con Francesco il secondo avvento -, in cui la fede viene impressa e sigillata e l’opera si assomiglia in modo più perfetto al suo esemplare. In esso si rinnova la vita evangelica, viene sconfitto l’Anticristo e condannata l’ingratitudine e la malizia di Babilonia, si convertono i due popoli, le genti e Israele, viene riedificata la Chiesa primitiva degli Apostoli. Corrisponde al sesto giorno della creazione, in cui vennero creati prima i rettili e le bestie irrazionali, poi l’uomo che, come l’ordine evangelico, è fatto a immagine e somiglianza di Dio e domina tutti gli animali. Ma è anche, al tempo della sesta guerra, il prevalere della bestialità, con l’ascendere della bestia dal mare (Ap 13, 1) e della bestia dalla terra (Ap 13, 11). L’esegesi del capitolo XIII più volte conduce alla settima bolgia dei ladri, dove i ladri fiorentini si mutano in serpenti e viceversa (Inf. XXIV- XXV). Si è già detto di “Vanni Fucci bestia”, cui piacque “vita bestial … e non umana” (Inf. XXIV, 124-126), il quale trafitto da un serpente si incenerisce ma poi ritorna nella forma primitiva, come la fenice che muore e poi rinasce, ovvero come la testa della bestia che sembrava morta e che poi rivive (ibid., 100-111, ex Ap 13, 3). Così nella seconda trasformazione, nella quale il serpente “con sei piè” (Cianfa; il “sei” ha il valore negativo attribuitogli da Gioacchino da Fiore) si appiglia ad Agnolo Brunelleschi come edera abbarbicata all’albero per dare vita a un’immagine perversa, mista nell’unico aspetto delle due figure dell’uomo e del serpente (Inf. XXV 49-78), è presente il tema della seconda bestia che prevale non con le sue forze ma con quelle della bestia precedente, con la quale concorda in un’unica setta erronea fusa con entrambe (Ap 13, 11-12). Nella terza trasformazione l’anima dell’uomo, che sembrava ferita (la piaga di Buoso trafitto dal serpente) e come uccisa (“sbadigliava / pur come sonno o febbre l’assalisse”; Inf. XXV, 88-90), rivive ma come fiera. Entrambi, al modo delle due bestie del capitolo XIII, compiono gli stessi prodigi o danno gli stessi segni, come afferma il serpente diventato uomo: “I’ vo’ che Buoso corra, / com’ ho fatt’ io, carpon per questo calle” (Inf. XXV, 140-141). Una rosa di parole-chiave (serpente, coda, capi, piaga, bocca, fummavan, fummo, lingua) rinvia all’esegesi di Ap 9, 18-19, già considerata altrove.

Il tema del “trasmutare” proviene dal notabile VII del Prologo, dove la “commutatio” è propria sia dell’alterno succedersi delle stirpi sacerdotali nell’Antico Testamento sia del commutarsi della povertà originaria del pontificato nella Chiesa primitiva in uno stato di possesso di beni temporali, a partire da Costantino, fino al definitivo ritorno all’originaria povertà evangelica. Le trasmutazioni dei ladri sono invece senza ritorno alla stabilità – “Così vid’ io la settima zavorra / mutare e trasmutare” (Inf. XXV, 142-143) -, e questa instabilità, che è poi impossibilità per le anime di mantenere la forma di uomo, quella più conforme a Cristo, regredendo allo stato bestiale, è propria dei dannati, il cui tempo sarà nei secoli (infatti passeranno dal freddo al caldo e dal caldo al freddo), a differenza dei santi che saranno glorificati nell’immobilità dell’eterna gloria, come promesso dall’angelo della sesta tromba (Ap 10, 5-7). I motivi del sesto stato, che pervadono la settima bolgia, coprono per buona parte anche la precedente bolgia degli ipocriti, dove però sono mescolati a quelli del quinto stato, i quali sono invece assolutamente prevalenti nella quinta bolgia dei barattieri.

La novità che il sesto stato, per eccellenza stato di rinnovamento di questo secolo, arreca nell’Inferno è una novità fittizia: il nuovo prodotto dalle trasformazioni reciproche di serpenti e uomini è qualcosa di incompiuto perché regredisce allo stato precedente; Gerione viene su ad un “novo cenno” di Virgilio, ma è figura della frode dalla velenosa coda aculeata (Inf. XVI, 115-117); l’apertura della porta della Città di Dite (a Filadelfia, la sesta delle chiese d’Asia, è data la porta aperta) non è vera novità, perché essa è stata chiusa dall’ostinazione dei diavoli, recidivi dopo l’apertura della porta dell’inferno da parte di Cristo prefigurata dalla venuta di Ercole all’Ade, per cui Cerbero “ne porta ancor pelato il mento e ’l gozzo” (Inf. IX, 99). Se il sesto stato è di apertura, della porta o del parlare, che procede per successive illuminazioni, nell’Inferno vige l’imposizione data a Daniele dall’angelo sotto il sesto sigillo dell’Antico Testamento: “Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro fino al tempo stabilito” (Dn 12, 4; cfr. Ap 10, 4), che era la sesta età nella quale apparve Cristo e in particolare il sesto stato della Chiesa nella quale il libro doveva essere più pienamente aperto, non però ai malevoli e ai maldisposti.

Tab. 4

Tab. 5

Quanto ad Ap 13, 3, nella trattazione della sesta e grande guerra sostenuta dalla Chiesa, si afferma della testa della bestia ascendente dal mare, che sembrava uccisa e che rivive – per cui Giovanni dice: “E vidi una delle sue teste quasi colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu curata” -, è da confrontare con Ap 17, 8, dove l’angelo dice a Giovanni della bestia su cui sta seduta la prostituta: “La bestia che hai visto fu e non è”. Secondo Gioacchino da Fiore, si tratta della bestia formata dalle genti infedeli le quali, già soggette all’impero romano, perseguitarono negli esordi Cristo e la Chiesa e, dopo essere caduta nei primi tre tempi della Chiesa in sei teste – i Giudei, i pagani e le quattro genti ariane (Goti occidentali ed orientali, Vandali, Longobardi) – stette infine sulla settima testa, cioè sulla gente saracena dal tempo di Maometto fino al presente. L’espressione “fu e non è” sarebbe da ascrivere al sesto tempo della Chiesa nel quale, percossa Babilonia, la stessa bestia verrà superata da Cristo trionfante con il suo esercito sui dieci re, come detto ad Ap 17, 14. Allora cesserà temporaneamente la sua solidità così da sembrare non essere. Dopo un po’, tuttavia, la bestia che si riteneva uccisa salirà dall’abisso dei popoli infedeli, e allora i terreni e i carnali, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita, si scandalizzeranno e diranno fra loro: se questo Gesù che noi adoriamo fosse veramente il Figlio di Dio, in nessun modo la persecuzione ad opera delle genti, che poco fa fu sedata, sorgerebbe nuovamente con tanta potenza a disperdere le reliquie del popolo cristiano. Così quello che si dice, che i malvagi si meraviglieranno nel vedere la bestia “che era e non è più”, va inteso non nel senso che si meravigliano del fatto che non sia, quanto perché, pur avendola poco prima vista non essere, la vedono ora salire in massima potestà, per cui sono scandalizzati fino alla negazione di Cristo e all’adorazione della stessa bestia, come si afferma nel capitolo XIII (Ap 13, 3-4.12).

Beatrice, prima di pronunciare nell’Eden la profezia dell’imminente arrivo del messo divino che ucciderà la prostituta insieme col gigante (Purg. XXXIII, 37-45), dice a Dante: “Sappi che ’l vaso che ’l serpente ruppe, / fu e non è”. Allude, come in genere si commenta, alla Chiesa corrotta (designata dal carro, le cui tribolazioni sono state descritte al termine del canto precedente) come se non esistesse più (è divenuta infatti “mostro e poscia preda” del gigante) usando le parole di Ap 17, 8: “bestia, quam vidisti, fuit et non est” (Purg. XXXIII, 34-35) [5]. Ma ad Ap 17, 8 Olivi, citando Gioacchino da Fiore, parla della bestia che, apparsa in un primo tempo uccisa, dopo poco (post modicum) ascende dall’abisso facendo di nuovo (iterum) risorgere la persecuzione da parte delle genti che sembrava sedata e appare tanto potente da farsi adorare da quanti restano ammirati dalla sua resurrezione. Beatrice, annunciando l’arrivo del messo, pensa alla vendetta di Dio che farà risorgere la Chiesa ma lo fa recitando il tema della bestia che sembrava uccisa e che rivive, interpretato in bonam partem. Lei stessa, più sopra nel canto, cita le parole di Gesù ai discepoli per avvertirli che presto sarebbe morto e poco dopo risorto: “Modicum, et non videbitis me; / et iterum, sorelle mie dilette, / modicum, et vos videbitis me” (Purg. XXXIII, 10-12). Questo passo dal Vangelo di Giovanni 16, 16 – le parole con cui Cristo, nell’ultima cena, annuncia agli apostoli la sua imminente morte e resurrezione – è incastonato nell’esegesi di Ap 17, 8 e perfettamente concordato con il tema della bestia che sembrava uccisa e che risorge [6].

Anche il canto delle sette virtù le quali, lacrimando, intonano il Salmo 78, “Deus, venerunt gentes”, in cui si lamenta la distruzione del Tempio di Gerusalemme (Purg. XXXIII, 1-3), si inserisce in quanto ad Ap 17, 8 si dice del risorgere della persecuzione da parte delle genti. La “dolce salmodia” (Ps 78, 10: “ne forte dicant in gentibus: Ubi est Deus eorum?”) concorda con l’apocalittico scandalizzarsi di carnali e terreni (Ap 17, 8: “dicentes ad invicem: si iste Ihesus, quem colimus, esset vere filius Dei, nequaquam persecutio gentium, que nuper sedata fuit, iterum consurgeret in tanta potentia ad disperdendas reliquias populi christiani”). Il Salmo 78, 10 fa parte del tessuto della lettera indirizzata ai cardinali italiani, riuniti in conclave a Carpentras dopo la morte di Clemente V (20 aprile 1314; Ep. XI, 4).

Sempre con l’ausilio di Gioacchino da Fiore, e interpretando quanto scritto nell’XI capitolo di Daniele, ad Ap 13, 3, Olivi afferma che la testa della bestia che sembrava uccisa e poi rivive designa il fatto che l’Anticristo, nel primo dei tre anni e mezzo di regno, perderà la monarchia per poi recuperarla. Dal confronto di Ap 17, 8 con Ap 13, 3, la compresenza di alcune parole (l’essere la bestia e l’Anticristo in un primo tempo “percossi”, l’ “ardere” del secondo per l’ira contro la Chiesa, la loro resurrezione) mostra che anche il risorgere delle luci, “come nel percuoter d’i ciocchi arsi / surgono innumerabili faville”, le quali nel cielo di Giove formano la figura dell’Aquila, simbolo della giustizia (Par. XVIII, 100-105), sia variazione sui temi della bestia “che fu e non è” e dell’Anticristo, quasi ucciso per la perdita del regno e poi risorto. Di questo più ampia trattazione è data qui di seguito.

Tutto ciò rende conto di un metodo sorprendente che trasforma in senso positivo, di un prossimo rinnovamento, passi che nel testo dell’Apocalisse vengono appropriati a figure o a situazioni negative, nel caso alla bestia che sale dal mare di Ap 13, 3 o alla bestia su cui siede la prostituta di Ap 17, 8, che si trasformano nella Chiesa che rivivrà ed anche nell’Impero, perché “non sarà tutto tempo sanza reda / l’aguglia che lasciò le penne al carro, / per che divenne mostro e poscia preda” (Purg. XXXIII, 37-39). Alla fine del capitolo XIII, Olivi riporta l’opinione di alcuni secondo i quali il seme di Federico II rivivrà nell’Anticristo mistico, come la testa della bestia che sembrava uccisa ma rivive. Nel trasformare la Lectura nella Commedia, il poeta torce il “panno” all’ordito della sua “gonna”, come dimostrano i versi messi in bocca a Farinata e a Brunetto Latini, tessuti con fili tratti dal finale del capitolo XIII, lì trovava appunto la discendenza di Federico II identificata con l’Anticristo, mentre per lui è sementa santa che rivivrà. Alla resurrezione dell’Impero sono da riferire le parole di Cristo successive a quelle pronunciate esplicitamente da Beatrice a Purg. XXXIII, 10-12 – “Modicum, et non videbitis me ; / et iterum, sorelle mie dilette, / modicum, et vos videbitis me” (Giovanni 16, 16) -, relative alla donna che prova le doglie del parto ma, una volta partorito, si allieta (16, 21). Cristo annuncia ai discepoli la sua morte, che sarà motivo per loro di tristezza e di tribolazione, e poi la sua resurrezione, che sarà causa di gioia.

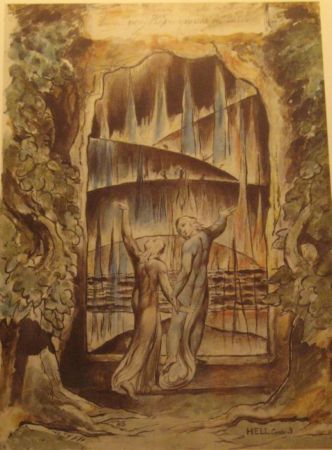

Gerione, la “bestia” che viene “notando … in suso” dall’abisso, “maravigliosa ad ogne cor sicuro” (Inf. XVI, 121-123, 130-136), si apparenta con la bestia che ad Ap 13, 1 sale dal mare (citato nella similitudine), e che suscita meraviglia nelle genti a motivo della sua testa che sembrava uccisa ma che poi rivive (Ap 13, 3). Nella quarta visione, tutto l’impeto della descrizione è diretto verso quella grande guerra del sesto tempo che la bestia condurrà per mezzo di questa testa. L’espressione dell’esegesi “intorqueri ad bestiam a quarto tempore usque ad finem ecclesie consurgentem” passa nelle parole di Virgilio: “Or convien che si torca / la nostra via un poco insino a quella / bestia malvagia che colà si corca” (Inf. XVII, 28-30).

Lontanissima variazione sul tema della bestia che “fu e non è” si registra nella meraviglia di Sordello nell’incontrare Virgilio, «qual è colui … / che crede e non, dicendo “Ella è … non è …”» (Purg. VII, 10-12).

Tab. 5

Inf. XVI, 121-123, 130-136El disse a me: “Tosto verrà di sovra

|

Inf. XVII, 28-30Lo duca disse: “Or convien che si torca

|

[LSA, cap. XIII, Ap 13, 1-3 (IVa visio, VIum prelium)] “Et vidi de mari” (Ap 13, 1), id est de infideli natione paganismi, “bestiam”, id est bestialem catervam et sectam, “ascendentem”, scilicet in altum dominium et in publicum effectum et statum. […]

|

[LSA, cap. XVII, Ap 17, 8 (VIa visio)] Dicit ergo (Ap 17, 8): “Bestia, quam vidisti, fuit et non est ”, id est, secundum Ioachim, bestia gentium infidelium, que aliquando romano imperio subiecte fuerunt et persecute sunt Christum et ecclesiam ab exordio ipsius, et per tria tempora ecclesie priora in sex capitibus corruens, scilicet in Iudeis et paganis et in quattuor gentibus seu capitibus Arrianorum, stetit tandem in septimo capite, in gente scilicet Sarracenorum a tempore Mahomet usque ad presens. Quod autem dicitur “fuit et non est”, est secundum eum sexto tempori ecclesie ascribendum sub quo, percussa prius Babilone, superabitur a Christo ipsa bestia, Christo in suis militibus triumphante de decem regibus eius, prout dicitur infra (cfr. Ap 17, 14). Tunc enim ad horam cessabit feritas ipsius, ita quod quasi videbitur tunc non esse. Post modicum autem, bestia ipsa que iam putabatur interfecta ascensura est de abisso populi infidelis, et tunc scandalizabuntur terreni et carnales, quorum non sunt scripta nomina in libro vite, dicentes ad invicem: si iste Ihesus, quem colimus, esset vere filius Dei, nequaquam persecutio gentium, que nuper sedata fuit, iterum consurgeret in tanta potentia ad disperdendas reliquias populi christiani. Et maxime quia tunc surgent pseudochristi et pseudoprophete ad seducendum, si fieri potest, etiam electos (cfr. Mt 24, 24). Ut autem angelus indicet hanc expositionem suam esse occultam et alia expositione egere, aut sapientes esse oportere eos qui possint intelligere profundam sapientiam hic contentam, ideo dicit quod “hic”, id est in hiis verbis, “est sensus qui habet sapientiam” (Ap 17, 9), id est qui continet profundam et occultam sapientiam. Hec Ioachim*.

|

Tab. 6

[According to Olivi, DICLVX is the name of the beast mentioned in the Apocalypse 13, 18 (DCLXVI). Having established that the number of the Latin name is DICLVX, Olivi adds the letters OR for the purpose of obtaining the two names “dicor lux” and “doli crux”, the former meaning the apparent splendour of the Antichrist and the latter that he is actually false. The letters OR, which according to Olivi have an exclusively negative meaning since they refer to the Antichrist, find a positive meaning (“omnium resurrectio”) in the Poem when the lights seem to rise in the Sphere of Jupiter (Par. XVIII, 76-78, 103-104). To describe these lights (of righteous souls) that rise in the shape of an Eagle (the Justice), Dante uses the exegesis of the head of the beast that appeared to be slain to death though it rose again (Apoc. 13, 3; there are numerous quotations of Joachim of Fiore). All of this reveals a method to transform the passages of the Apocalypse related to negative figures or circumstances in order to confer a positive sense of imminent renovation.]

Nel cielo di Giove Dante vede dei lumi, dentro ai quali “sante creature / volitando cantavano”. Si esprimono in segni del parlare umano (“Io vidi … / segnare a li occhi miei nostra favella”), “e faciensi / or D, or I, or L in sue figure” (Par. XVIII, 70-81). Si tratta dell’inizio di trentacinque fra vocali e consonanti che formano successivamente la scritta “Dil igite iustitiam, qui iudicatis terram” (il primo versetto del libro della Sapienza), ma sono anche le prime tre lettere della parola “dilatatio” (ibid., 77-78, 88-93). Sono cioè segno della dilatazione della Chiesa ai ‘Greci’ e a tutte le genti. Nell’alfabeto mistico esposto nello scritto pseudogioachimita De semine Scripturarum (largamente citato da Olivi nell’esegesi del cap. XX dell’Apocalisse), le lettere (y, z) che i Latini presero dai Greci designano appunto tale dilatatio, che avverrà nel XIV secolo, dopo l’esaltazione della croce designata con x. Da notare che le tre lettere D, I, L sono congiunte nei versi con l’avverbio or (“omnium resurrectio”, secondo un’interpretazione di Olivi) e che esse, nel loro successivo volare, sono “come augelli surti di rivera”, al modo con cui “resurger parver quindi più di mille / luci e salir” a formare l’aquila (ibid., 73, 103-108).

Poi le luci “rimasero [7] ordinate” nella M della quinta e ultima parola (“terram”) del detto versetto, “sì che Giove / pareva argento lì d’oro distinto” (Par. XVIII, 94-96). Il poeta vede quindi scendere altre luci sulla sommità della M (la quale assume così la foma di un giglio), “e lì quetarsi / cantando, credo, il ben ch’a sé le move” (ibid., 97-99). Poi, come le faville che sorgono dai tizzoni arsi quando vengono percossi, dalle quali gli stolti superstiziosi sogliono trarre auspici, così si vedono risorgere dalla M più di mille luci, che salgono più o meno in alto secondo l’ordine assegnato a ciascuna da Dio, sole che le accende e, quietatasi ciascuna nel luogo stabilito, formare la testa e il collo di un’aquila (ibid., 100-108). Gli altri beati, che sembravano prima contenti “d’ingigliarsi a l’emme”, con breve movimento seguono l’impronta data dai precedenti (ibid., 112-114).

Nei versi (Par. XVIII, 88-114) si possono pertanto distinguere due momenti: il primo in cui le luci, dopo aver formato la scritta dipinta, rimangono ordinate nella M e in cui altre luci discendono e si quietano sul colmo della stessa lettera; il secondo, successivo all’ordinarsi e al quietarsi, nella resurrezione delle luci seguite dalle altre. Questo secondo momento è comunque nettamente staccato rispetto alle fasi precedenti.

Il risorgere della monarchia dell’Anticristo, designato dalla testa della bestia che sembrava uccisa e che rivive (Ap 13, 3), si trasforma nel risorgere delle luci che vanno a formare l’aquila a partire dalla “M” (che designa appunto la Monarchia).

E l’adorazione del drago, che ha dato la sua virtù alla bestia, da parte di quanti, amanti delle cose terrene, seguono la bestia pieni di ammirazione, timore e stupore per la sua resurrezione, che è adorazione per la bestia stessa (Ap 13, 4.8.12), passa nella successiva preghiera del poeta alla milizia celeste perché ‘adori’: “adora per color che sono in terra / tutti svïati dietro al malo essemplo” papale (Par. XVIII, 124-126).

Se il drago è suprema guida, “dux ceterorum demonum”, a loro volta duci degli uomini peccatori (ad Ap 13, 2), Dio, “Quei che dipinge lì, non ha chi ’l guidi; / ma esso guida”; se il drago ha dato la propria virtù alla bestia affinché faccia segni, da Dio “si rammenta / quella virtù ch’è forma per li nidi” (Par. XVIII, 109-111). D’altronde il drago è, per quanto in senso pessimo e perverso, “prima et principalis et invisibilis causa” (Ap 13, 1) e “primus motor” (Ap 16, 13-14).

L’adorazione della bestia è da parte di tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita dell’Agnello immolato fin dall’origine del mondo (Ap 13, 8). L’Agnello è stato infatti preordinato a redimere dalla prima caduta dell’uomo e prefigurato nella sua morte nelle varie figure che lo hanno preceduto fin dalla creazione. Così le luci che hanno prima formato delle figure di vocali e consonanti – “Diligite iustitiam, qui iudicatis terram” – restano ordinate “ne l’emme del vocabol quinto”, come le altre che discendono sulla sommità della M si quietano, quasi non fossero, prima di risorgere a formare l’aquila (il “seguitò la ’mprenta” del v. 114 è da confrontare col seguire la bestia da parte dei terreni di Ap 13, 4).

L’ “ingigliarsi” dei beati quietatisi sul colmo della M, per poi seguire l’impronta data dagli altri risorti a formare la testa e il collo dell’aquila (vv. 113-114), è stato anche inteso come un’allusione alla monarchia di Francia la quale, dopo un tentativo di sostituirsi all’Impero, dovrà soggiacergli. In effetti, come risulta dalla successiva esegesi di Ap 13, 18, l’Anticristo mistico, proveniente dal seme redivivo di Federico II, vincerà il regno di Francia. Tuttavia è più probabile un’altra spiegazione. Il termine “lilium” nella Lectura compare una sola volta, ad Ap 12, 6. Si tratta della prima guerra, in cui la donna – la Vergine, oppure la Chiesa – fugge la persecuzione dei Giudei nella solitudine del deserto delle genti. Una serie di citazioni di Isaia spiegano che il deserto diventerà un giardino e quello che era il giardino – la Giudea – diventerà un deserto: “silvam … silvestrescet”. Nella solitudine del deserto abiteranno il diritto e la giustizia (Is 32, 15-16); il deserto si rallegrerà e la solitudine fiorirà come il giglio (Is 35, 1-2). Le luci che si fermano ordinate nella M, alla quale poi le altre si ingigliano, hanno formato la scritta “Diligite iustitiam, qui iudicatis terram”. Se la lettera M non sta solo per “Monarchia” ma anche per “Mulier”, allora l’ingigliarsi designa la giustizia che dimora e fiorisce nella solitudine alla quale è fuggita la donna. Nella terza e quarta guerra, trattate congiuntamente (Ap 12, 14), alla donna vengono date due ali di una grande aquila le quali, nella concorrenza del terzo stato dei dottori e del quarto stato degli anacoreti, rappresentano il potere temporale e quello spirituale. La donna non è più fuggitiva come nella prima guerra, bensì regina che vola in modo magnifico al luogo predestinato come suo, incorporando in sé le genti. Nei versi relativi alla trasformazione non si parla di ali, queste si manifestano all’inizio del canto seguente: “Parea dinanzi a me con l’ali aperte / la bella image” (Par. XIX, 1-2).

Nulla di sorprendente se la M significhi insieme “mulier”, cioè Maria («“Virgo” nanque vocabatur iustitia, quam etiam “Astream” vocabant»: cfr. Monarchia I, xi, 1), e “monarchia”, e che da detta M si formi l’Aquila visto che Cristo, “Imperadore dell’universo” come è definito nel Convivio (II, v, 2), fu figlio di Maria, la cui progenie fu Davide, nato per divino provvedere nello stesso tempo in cui nacque Roma, cioè che Enea venne di Troia in Italia (ibid., IV, v, 5-6). Sorprende invece la capacità del poeta di variare i temi, per cui la bestia dell’Apocalisse si trasforma nell’Aquila rediviva.

Dopo la bestia che sale dal mare (Ap 13, 1-10), è la volta della bestia che sale dalla terra (Ap 13, 11-18). Con la “terra”, che è adatta ad essere abitata dall’uomo, viene significato il luogo e lo stato dei fedeli; con il “mare”, invece, il luogo della gente infedele. Riccardo di San Vittore afferma pertanto che come con la bestia che sale dal mare (Ap 13, 1) si intendono i re delle Genti, così con la bestia che sale dalla terra si intendono gli empi rettori dei falsi cristiani.

Fra i segni operati dalla bestia che sale dalla terra, la seconda delle due bestie protagoniste della sesta guerra, c’è il fare scendere dal cielo il fuoco, “res vivida et lucens” (Ap 13, 13), un tema che si ritrova nello scendere delle luci – “quel distinto foco” -, che poi risorgeranno a formare la testa e il collo dell’aquila, sul colmo della M (Par. XVIII, 97-98, 108). Nel canto successivo si dice che l’aquila è “segno” formato da “quei lucenti incendi / de lo Spirito Santo” (Par. XIX, 100-101).

Come l’immagine dell’Anticristo parla (Ap 13, 15), così la “bella” e “benedetta imagine” dell’aquila parla per il rostro (Par. XIX, 1-12, 95; il parlare dell’aquila ad una voce che procede concordemente da molte voci rinvia ad Ap 14, 2). Come l’immagine dell’Anticristo sarà oggetto di reverenza e di devozione, così l’aquila è “segno / che fé i Romani al mondo reverendi” (ibid., 101-102). Come la legge stabilita dall’Anticristo sembrerà avere in sé lo spirito di Dio a causa dei segni e delle testimonianze dei falsi profeti, e apparirà come se parlasse poiché per la sua fede e virtù si vedranno compiere grandi prodigi, così l’aquila è il segno che fa parlare Giustiniano (Par. VI, 82). Un segno che nel governare il mondo passa “di mano in mano” (ibid., 8-9, 86) a quanti lo portano (ibid., 43), come i seguaci dell’Anticristo, secondo quanto si dice ad Ap 13, 17, portano in mano il marchio che consente loro di “comprare e vendere”, cioè di assumere offici solenni.

L’avere gli uomini devoti presso di sé l’immagine del Salvatore, “ut magis assidue ipsum recogitent et quasi videant”, una similitudine che nell’esegesi è appropriata agli adoratori dell’Anticristo, subisce nel poema una metamorfosi positiva: è infatti motivo delle parole di conforto che Virgilio pronuncia mentre attraversa con Dante e Stazio il fuoco purgante, allorché, nel parlare concentrato solo su Beatrice, gli pare di vedere già gli occhi della donna (Purg. XXVII, 52-54). Così il pellegrino che guarda la Veronica, come il poeta nell’Empireo di fronte a san Bernardo, ridice nel pensiero che quella che vede è la sembianza di Cristo (Par. XXXI, 103-108).

L’operare segni da parte della seconda bestia, unitamente a incantesimi quali far parlare una materia (la statua o l’immagine) in modo conforme alla legge dell’Anticristo (dandole così una forma), come gli incantatori del Faraone imitando Mosè trasformarono la verga in serpente (Ap 13, 11.15), conduce alle immagini perverse di Inf. XXV, prodotte dalle reciproche trasformazioni di ladri e serpenti, nature nelle quali le forme si dispongono a cambiare la propria materia. In vista di tale trasmutare, serpente e uomo “insieme si rispuosero a tai norme” (v. 103), che sono la conforme rispondenza alla legge dell’Anticristo. Questa metamorfosi costituisce un vanto per Dante, che confronta sé stesso con le metamorfosi semplici, non doppie, narrate da Lucano e da Ovidio. Il motivo di Mosè che converte la propria verga in un serpente che divora quello degli incantatori del Faraone gli fornisce panno per il paragone, non perché venga meno la stima del ‘sesto’ poeta per i due grandi che ha visto nel Limbo, ma perché il suo “poema sacro” non può non divorare, incorporandolo in una superiore sapienza cristiana, quanto scritto in ‘figura’ da poeti pagani (vv. 94-102).

La seconda bestia, quella dei falsi profeti che sale dalla terra, farà sì “che chiunque non avrà adorato l’immagine della bestia venga ucciso” (Ap 13, 15), come se dicesse: costringerà ad adorare l’Anticristo e la sua immagine non solo con prodigi e argomenti razionali, ma anche con terribili norme e pene, e per questo farà uccidere i santi. Vengono poi aggiunte altre due cose fatte dalla bestia dei falsi profeti, affinché tutti siano costretti in modo più forte a seguire l’Anticristo e la sua setta e affinché nessuno tra le genti possa nascondersi. Dapprima viene detto (Ap 13, 16): “E farà sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, abbiano un marchio sulla mano destra o sulla fronte”. Poi si aggiunge (Ap 13, 17): “e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio o senza avere il nome della bestia o il numero del suo nome”. Secondo Gioacchino da Fiore, questo marchio consisterà in una sorta di cedola sulla quale sarà scritto qualcosa della legge o dei precetti dell’Anticristo, o forse in una figura stabilita come segno che venga professata e seguita la sua fede che alcuni, per maggiore venerazione, porteranno cinta attorno alla fronte e altri, invece, porteranno in mano nel momento in cui dovranno vendere o comprare qualcosa. Chi non avrà questa cedola figurata con tale marchio dovrà possederne un’altra nella quale sia scritto il nome dell’Anticristo o il numero del suo nome, cioè le lettere numerali del suo nome, oppure le altre che significano il medesimo numero (Ap 13, 18). Dalle cose predette si intende che “nessuno potrà vendere”, cioè predicare o insegnare, “né comprare”, cioè ascoltare o apprendere, né svolgere qualche officio solenne se non sia aperto seguace e discepolo dell’Anticristo e se ciò non sia palese per segni certi. Nel passo simmetrico di Ap 14, 11, il terzo dei tre angeli commina l’ira divina su chiunque adori la bestia o la sua immagine e ne riceva il marchio sulla fronte o sulla mano. Qui si parla solo di “caracter nominis” e non pure, come ad Ap 13, 17, di “numerus nominis”. Il “caracter nominis” è il nome dell’Anticristo scritto con figure di lettere. Il “caracter”, ossia il marchio, se distinto dal nome, indica un sigillo, cioè l’impronta della fede, della riverenza e dell’imitazione dell’Anticristo che i suoi seguaci portano nel cuore e nelle opere.

Anche questi motivi entrano nella rappresentazione che si svolge nel sesto cielo. I lumi che volano cantando sono “figure”, le quali ‘segnano’ agli occhi del poeta lettere dell’alfabeto (Par. XVIII, 72, 78, 86; cfr. Ap 1, 1). I beati che parevano contenti d’ingigliarsi alla M ‘seguono’ l’impronta delle luci che hanno formato la testa e il collo dell’aquila (ibid., 114). Vendere e emere sotto il regime dell’Anticristo diventano, nella preghiera del poeta, l’adirarsi un’altra volta di Cristo “del comperare e vender dentro al templo / che si murò di segni e di martìri” (ibid. 121-123). Dopo aver presentato i lumi che scintillano nel suo occhio, l’immagine dell’aquila (che parla come l’immagine dell’Anticristo: Ap 13, 15) tace quale allodola contenta del suo parlare, che è un’impronta del parlare divino e del piacere che da esso deriva (Par. XX, 76-78). È davvero impressionante la quantità di elementi semantici che dall’esegesi dell’Anticristo si riversa sull’Aquila, segno di Cristo.

I motivi del portare scritto, dell’imprimere col sigillo una figura, del segnare, del seguire una dottrina falsa formano il tessuto del rimprovero formulato da Beatrice a Dante prima che questi beva l’acqua dell’Eunoè che lo rende “puro e disposto a salire a le stelle” (Purg. XXXIII, 73-90). La donna, nel vedere l’intelletto del poeta pietrificato e oscurato, vuole che quanto precedentemente da lei detto del messo di Dio e dell’albero dell’Eden venga portato dentro, “se non scritto, almen dipinto” (cioè con figure; anche i lumi-figure in Par. XVIII, 92 sono un “dipinto”), e ricordato, per lo stesso motivo per cui il pellegrino porta a casa il bordone cinto di foglie di palma. E Dante assicura Beatrice che il suo cervello è da lei segnato come da un sigillo la cui figura non si muta una volta impressa sulla cera (è proprio del sesto stato imprimere e sigillare la fede, come si afferma nel notabile III del prologo). Il poeta poi domanda perché la parola ascoltata voli tanto al di sopra delle proprie capacità intellettuali che egli più la perde quanto più si sforzi di seguirla. Beatrice risponde che ciò è perché egli comprenda che la dottrina della scuola che ha seguito non può seguire la parola di lei, e che la “vostra via” è tanto distante dalla via divina quanto il cielo che si muove più in fretta dista dalla terra (Purg. XXXIII, 82-90).

Tab. 6

[LSA, cap. XIII, Ap 13, 2-4.7-8.11-17 (IVa visio, VIum prelium)] “Et dedit illi dracho virtutem suam et potestatem magnam” (Ap 13, 2), quasi dicat: quicquid mali egit bestialis caterva hominum impiorum totum [e]git instinctu et virtute demonum tamquam suorum superiorum, qui quidem sunt tam natura quam malitia potentiores et astutiores et maligniores et recto divine permissionis ordine sunt duces hominum peccantium, et ultra hoc summus demon est dux ceterorum demonum. Dicitur autem hic signanter dracho dedisse magnam potestatem bestie, non solum quia per multos annorum centenarios super multas terras et gentes ipsam regnare fecit, sed etiam precipue quia, tempore unius sui capitis quasi a morte resurgentis, dabit sibi monarchiam et virtutem faciendi mirabilia signa, diabolica tamen. Quod autem dico ‘dabit’, sane intellige eo enim modo quo diabolus a Christo dicitur princeps huius mundi (cfr. Jo 12, 31) et ab Apostolo dicitur “deus infidelium” et rector “tenebrarum harum” (2 Cor 4, 4; Eph 6, 12), id est eo modo, quo a Deo permittitur principari mundanis, dicitur habere potestatem dandi et dare mundana mundanis. […]

|

Par. XVIII, 70-81, 88-114, 124-126Io vidi in quella giovïal facella

|

[LSA, cap. XIV, Ap 14, 11] “Et si quis acceperit caracterem nominis”, supple: non habebit requiem. Supra XIII° (Ap 13, 17) distinguitur acceptio caracteris ab acceptione nominis et ab acceptione numeri nominis. Hic autem videtur caracter nominis sumi pro ipso nomine, id est pro figuris litterarum quibus scribitur nomen eius. Et forte caracter, prout distinguitur a nomine seu a caractere nominis, est quasi sigillum vel nummus continens figuram regis. Quodlibet autem horum mistice designat impressionem fidei et reverentie et imitationem Antichristi et bestialis secte et gentis eius acceptam in corde et opere eius qui sequitur eum. |

|

Par. XVIII, 70-72, 85-86, 112-114, 121-123; XX, 76-78Io vidi in quella giovïal facella

|

Purg. XXXIII, 76-81, 85-87“voglio anco, e se non scritto, almen dipinto,

|

IOACHIM1 Expositio, pars IV, distinctio IV, f. 165rb.2 Ibid., f. 168ra.3 Ibid., ff. 168va-b, 169rb.4 Ibid., f. 167ra-b. |

RICARDUS1 In Ap IV, v (PL 196, col. 806 D).2 Ibid., col. 808 A. L’accenno a Simon Mago non c’è in Riccardo.3 Ibid., col. 808 B. Il termine statua non è presente in Riccardo.4 Ibid., col. 808 A.5 Ibid., col. 808 B.6 Ibid., col. 808 A. |

Tab. 6 bis cfr. Nota

Nota alla Tabella 6 bis

Nell’esegesi del capitolo XX, Olivi riferisce vari modi di computo in relazione ai mille anni nei quali il diavolo sta incatenato nell’abisso, rilevando come non abbiano in sé nulla di certo e servano solo a mostrare, con i testi scritturali, che a partire dal sesto e dal settimo stato il giudizio finale si può considerare imminente e come alle porte [8]. Gioacchino da Fiore, ad esempio (nell’opera De semine scripturarum, che gli veniva attribuita) [9], afferma che la lingua degli Ebrei rimase nella casa di Eber, dopo la confusione babilonica delle lingue, per ventidue secoli fino a Cristo, numero che corrisponde alle ventidue lettere dell’alfabeto ebraico. È da notare come il numero ventidue compaia nell’Inferno per designare l’estensione in miglia della nona bolgia, che è quella dei seminatori di scandalo e di scisma dove prevalgono i temi del terzo stato dei dottori che scindono e tagliano con la spada le eresie, prefigurate nell’Antico Testamento dalla divisione babilonica dell’unica e vera lingua (Inf. XXIX, 8-9; diversamente, la presenza di questo numero sarebbe del tutto arbitraria).

Allo stesso modo, secondo le ventitré lettere dell’alfabeto latino, trascorreranno ventitré secoli dalla fondazione di Roma, principale sede dei Latini e della Chiesa di Cristo, depositaria anch’essa, come la casa di Eber, dell’unica e vera lingua, cioè dell’unica e vera fede. Ciò è prefigurato in Daniele, allorché l’angelo dice: “Fino a duemilatrecento sere e mattine: poi il santuario sarà purificato” (Dn 8, 14). Se si considerano i giorni come anni, si ottengono ventitré secoli. Al tempo di Daniele (secondo il computo dato da Olivi) erano trascorsi cento anni dalla fondazione di Roma, per cui il profeta si trovava nel secondo centenario designato con la lettera b. Il primo secolo iniziò al tempo della cattività delle dieci tribù, allorché il santuario di Dio iniziò ad essere profanato. Cristo venne nell’ottavo centenario designato con h, la quale non è propriamente una lettera, ma un’ “aspirationis nota”, perché venne, concepito e nato da una vergine, non per opera umana ma per ispirazione dello Spirito Santo (sono da ricordare le parole di Dante a Bonagiunta: “I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto”, Purg. XXIV, 52-53).

Il XIII secolo, al termine del quale Olivi scrive la Lectura, è designato con u, poiché si pronuncia aspirando sull’estremo delle labbra, e alla fine del secolo Babylon, la Chiesa carnale, spirerà [10] (cfr. la citazione del salmo 50, 17 – “Labïa mëa, Domine” – a Purg. XXIII, 10-12; poco prima, nel medesimo girone dei golosi purganti, la voce che esce dalle fronde dell’albero capovolto utilizza, a Purg. XXII, 145-148, alcune parole dell’esegesi accostando “le Romane antiche” a “Danïello”).

Il secolo seguente – il XIV –, nel quale verrà rinnovata ed esaltata la croce di Cristo, è designato con x, cioè con una lettera che ha forma di croce, la quale venne introdotta da Augusto al tempo della venuta di Cristo.

Ad essa faranno seguito le lettere che i Latini presero dai Greci, designanti la dilatatio della Chiesa ai Greci e a tutte le genti.

Nel cielo del Sole, Tommaso d’Aquino parla utilizzando con frequenza (per sei volte; Bonaventura, l’altro oratore, lo usa due volte: otto occorrenze sulle sedici nel poema) l’avverbio della parlata toscana (non fiorentina) u’ (che sta per ‘dove’): i due campioni della Chiesa, Francesco e Domenico, sono appunto venuti nel XIII secolo, il secolo designato con u, “a mantener la barca / di Pietro in alto mar per dritto segno” (da notare l’accostamento di “in ultimo labiorum” con “l’ultima parola” dell’Aquinate a Par. XII, 1).

Al cielo del Sole succede quello di Marte, nel quale Dante vede una croce greca (“il venerabil segno / che fan giunture di quadranti in tondo”), che designa “chi prende sua croce e segue Cristo” (Par. XIV, 100-108): dalla croce trascorre in giù Cacciaguida, il quale profetizza a Dante l’esilio che, datato al 1302, si colloca nel XIV secolo.

Poi, nel cielo di Giove, i lumi volano cantando e formando dapprima le lettere D, I, L, l’inizio di trentacinque fra vocali e consonanti che successivamente si precisano nella scritta “Diligite iustitiam, qui iudicatis terram” (Sap 1, 1), ma che sono anche le prime tre lettere della parola “dilatatio” (Par. XVIII, 76-78). Le lettere, insieme ad altre luci, si trasformano nella figura di un’aquila nel cui occhio rifulgono David come pupilla, circondato dalle luci di Traiano, Ezechia, Costantino, Guglielmo II il Buono e Rifeo troiano. Gentili (Rifeo, Traiano), e Israele antico (David, Ezechia) e nuovo (Costantino, Guglielmo II), l’ultimo a convertirsi.

____________________________________________________________________________________________________________________

Tab. 6ter (cfr. Nota)

Inf. I, 5, 25, 29, 64; II, 62, 142esta selva selvaggia e aspra e forte ……così l’animo mio, ch’ancor fuggiva ……ripresi via per la piaggia diserta ……Quando vidi costui nel gran diserto ……ne la diserta piaggia è impedito ……intrai per lo cammino alto e silvestro.Inf. XIV, 97-99Una montagna v’è che già fu lieta

|

Purg. I, 118, 130-132; II, 52-53; III, 49-51; X, 20-21; XI, 13-15, 19-21Noi andavam per lo solingo piano ……

|

[LSA, cap. XII, Ap 12, 6 (IVa visio, Ium prelium)] “Et mulier”, id est ecclesia, “fugit in solitudinem”. Per solitudinem simul intelliguntur hic tria.

|

|

Purg. XIV, 112-117; XVI, 58-59O Bretinoro, ché non fuggi via,

|

Par. X, 91-96, 100-102; XI, 124-126, 137-139Tu vuo’ saper di quai piante s’infiora

|

Nota alla Tabella 6 ter

Nella Lectura i Gentili sono strettamente congiunti con il “deserto”. Nella sesta età del mondo, che comincia con il primo avvento di Cristo, la Chiesa si forma prima fra i Giudei ma poi, a causa della loro durezza e ostinazione, si rivolge ai Gentili. Inizia così quello che san Paolo chiama il tempo della “pienezza delle genti” (Rm 11, 25-26), che si concluderà solo nel sesto stato con la conversione delle reliquie delle genti e poi dei Giudei, i quali per ultimi si volgeranno a Cristo. Secondo il disegno divino, la conversione di Israele deve essere preceduta da quella delle genti (“donec plenitudo gentium intraret”). Il tempo della “plenitudo gentium” non si limita dunque a quello stato felicissimo segnato dalla pace sotto il divo Augusto, che rese l’umanità disposta al primo avvento di Cristo (cfr. Monarchia, I, xvi, 1-3), ma continua ben oltre, fino alla conclusione del quinto stato, il quale concorre con il sesto fino alla caduta di Babylon, e dunque perviene fino al 1300 e oltre (il quinto stato dura circa cinquecento anni a partire da Carlo Magno).

Ciò trova corrispondenza nell’esegesi di Ap 12, 6 (quarta visione, prima guerra), dove si dice che la donna (la Vergine Maria, la Chiesa), il cui figlio era stato rapito (Cristo risorto e asceso al cielo, dopo il tentativo del drago di divorarlo al momento del parto, Ap 12, 4), “fuggì in solitudine”. Tre sono i significati della “solitudine”. Il primo è lo stato della professione e della fede cristiana separato dal giudaismo e da ogni altro dopo la morte e l’ascensione di Cristo. Il secondo è la vita e la contemplazione (“conversatio et contemplatio”) spirituale e celeste alla quale fuggì e ascese la Chiesa dopo aver ricevuto con abbondanza lo Spirito Santo, affinché potesse attendere a nutrirsi di sole cose divine nascondendosi e difendendosi dalle tentazioni diaboliche. Il terzo è la terra delle genti, che allora era deserta, priva cioè di Dio e del suo culto, nella quale la Chiesa si rifugiò dall’ostinata incredulità e dalla persecuzione dei Giudei. Di questa solitudine dice il profeta Isaia: “Ci sarà un deserto nel Carmelo”, cioè pingue di grazie come lo era stata prima la Giudea, “e il Carmelo”, cioè la Giudea, “sarà considerato una selva”, cioè diventerà selvaggio, “e nella solitudine abiterà il giudizio e la giustizia” (Is 32, 15-16). E ancora: “Si rallegreranno i deserti e i luoghi inaccessibili, esulterà la solitudine e fiorirà come un giglio. Le è data la gloria del Libano, il decoro del Carmelo e di Saron” (Is 35, 1-2); “Darò alla solitudine il cedro, la spina, il mirto e l’ulivo, porrò nel deserto l’abete” (Is 41, 19); “Allietati, o sterile che non partorisci, poiché più numerosi sono i figli di colei che è stata deserta di colei che è maritata” (Is 54, 1). Questa fuga sottende un futuro dominio universale, perché si dice che il figlio della donna “erat recturus omnes gentes”.

La donna trova così nel deserto dei Gentili, della fede e della contemplazione cristiana, “il luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni”. Il suo è un pasto spirituale, con il quale incorpora i Gentili nella fede di Cristo. La durata temporale di questo nutrirsi nel deserto viene riproposta, sempre nella quarta visione, al momento della terza e quarta guerra (che sono riunite da Olivi in un’unica trattazione), allorché viene detto che alla donna “furono date le due ali della grande aquila” per volare nel deserto ed esservi nutrita “per un tempo, tempi e la metà di un tempo” cioè per tre anni e mezzo (Ap 12, 14; “tempo” equivale ad “anno”, “tempi” a due anni), ovvero per 1260 anni, computando i giorni come anni (30 giorni al mese per 42 mesi) [11]. Le ali vennero date alla donna “per volare nel deserto, nel suo luogo”. Nella prima guerra si dice che la donna “fuggì” nel deserto, nel luogo apprestatole da Dio (Ap 12, 6); qui si dice che “volò” nel deserto verso il luogo che già era suo: non fuggì cioè dalla Giudea verso le genti, ma volò con magnificenza come regina e signora delle genti per l’intero deserto dei Gentili verso il luogo del suo regno e del suo dominio. Il volare nel deserto designa anche la vita solitaria degli anacoreti e la sublime contemplazione delle cose celesti e il volo che ad esse si volge.

I temi del deserto e del fuggire, da Ap 12, 6, percorrono l’inizio del poema: Dante si volge indietro a guardare la “selva selvaggia” (“silvam … silvestrescet”), che egli ‘fugge’ ancora con l’animo (Inf. I, 5, 25-27); riposatosi un poco, riprende “via per la piaggia diserta” (ibid. 28-29), vede Virgilio “nel gran diserto” (ibid., 64), entra “per lo cammino alto e silvestro” (Inf. II, 142); la “diserta piaggia” è pure nelle parole rivolte da Beatrice al poeta pagano (ibid., 62). Fu già “lieta d’acqua e di fronde” l’Ida in Creta, montagna che “or è diserta come cosa vieta”, all’interno della quale sta dritto il gran Veglio (Inf. XIV, 97-99) [12].

Se queste immagini dell’Inferno corrispondono alla Giudea, ostinata persecutrice da fuggire trasformata in selva, il motivo del deserto, applicato al Purgatorio, indica il luogo dove il poeta ascende nel nutrimento delle cose divine e si nasconde dalle tentazioni. L’erta salita della montagna avviene per via quasi inaccessibile, a confronto della quale “tra Lerice e Turbìa la più diserta, / la più rotta ruina è una scala, / verso di quella, agevole e aperta” (Purg. III, 49-51). Varcata la porta del purgatorio e saliti al primo girone, i due poeti si fermano “in su un piano / solingo più che strade per diserti” (Purg. X, 19-21). La montagna della purgazione è chiamata “aspro diserto” nel Padre nostro recitato dai superbi che chiedono per sé “la cotidiana manna”, cioè il nutrimento spirituale, e per i vivi di non sperimentare la virtù umana con le tentazioni (Purg. XI, 13-15, 19-21; appunto nel “deserto” la donna ha un pasto spirituale e ivi si nasconde e difende dalle tentazioni diaboliche: le prerogative della donna, cioè della Chiesa o del corpo mistico di Cristo, sono distribuite dal poeta ai morti e ai vivi, che per esse sono congiunti nella preghiera dei superbi). Al deserto si aggiunge il motivo del fuggire: l’arrivo al Purgatorio è fuga dalla “pregione etterna”, cioè dall’infernale durezza giudaica (Purg. I, 40-41); le anime sono da Catone volte in “subitana fuga” al monte che purga (Purg. III, 1-3); Dante si risveglia dal sonno, nel corso del quale è stato portato da Lucia presso la porta del purgatorio, come Achille dopo che la madre Teti l’ebbe ‘trafugato’ dal centauro Chirone portandolo a Sciro, per sottrarlo ai pericoli della guerra di Troia, che corrispondono alle tentazioni del mondo (Purg. IX, 34-42; il fuggire, in questo caso, è anche un tema proprio dell’apertura del sesto sigillo, da Ap 6, 12-17).

Il tema da Isaia 54, 1, della donna sterile che deve allietarsi rispetto a quella feconda, congiunto col tema del fuggire, risuona amaro nel compianto sulla decadenza della Romagna fatto da Guido del Duca, che si rivolge al castello di Bertinoro chiedendogli perché non fugga via, come hanno fatto i Mainardi, suoi signori (cacciati nel 1200), e molta altra gente per non ritrovarsi tra i malvagi, e loda “Bagnacaval, che non rifiglia”, cioè gli sterili Malvicini, riprovando invece i conti di Castrocaro e quelli di Conio (Cunio), che si ostinano a generare cattivi discendenti (Purg. XIV, 112-117). Il versetto di Isaia 54, 1 – “Letare, sterilis que non paris, quia multi filii deserte magis quam eius que habet virum” – è usato qui in senso diverso, amaro ma positivo, rispetto all’Ida di Inf. XIV, 97-99, “che già fu lieta / d’acqua e di fronde” e che “or è diserta come cosa vieta”. Nel girone successivo, Dante ribadisce a Marco Lombardo che “lo mondo è ben così tutto diserto / d’ogne virtute” (Purg. XVI, 58-59).

La donna della Firenze antica rimpianta da Cacciaguida “era certa de la sua sepultura”, sicura di non dover uscire da Firenze andando esule a morire per il mondo, e non era stata ancora “nel letto diserta”, ossia abbandonata dal marito andato in Francia a mercatare (Par. XV, 118-120). Il tema della fuga presente ad Ap 12, 6 può connettersi con quello della fuga da Babilonia, necessaria per evitare di mescolarsi ai malvagi e di essere puniti in quanto compartecipi, che si trova in più punti dell’Apocalisse (ad esempio ad Ap 14, 9 e 18, 4).

La montagna del Purgatorio possiede dunque le caratteristiche del “deserto” della Gentilità. L’aggettivo “gentile” vi ricorre sette volte (più la forma sostantivata a Purg. VI, 110), contro quattro occorrenze nell’Inferno e nessuna nel Paradiso (se si esclude l’altra forma sostantivata a Par. XX, 104). Dante vi rimane tre giorni e mezzo (la seconda cantica si chiude al meriggio del quarto giorno), cioè un periodo di tempo corrispondente ai 1260 anni della permanenza della donna nel deserto. La spiaggia che circonda in basso la montagna è “lito diserto, / che mai non vide navicar sue acque / omo, che di tornar sia poscia esperto” (Purg. I, 130-132) [13]. Questo è detto con riferimento a Ulisse, che non volle negare a sé, nella sua solitudine (“sol con un legno”), e ai suoi pochi compagni (“quella compagna / picciola da la qual non fui diserto”), l’esperienza del “mondo sanza gente”, cioè deserto fino all’arrivo di Cristo, allorché la Giudea si farà selvaggia e il deserto dei Gentili fiorirà (Inf. XXVI, 100-102, 114-117). Prima di quel lido finì il viaggio dell’eroe greco: “quando n’apparve una montagna, bruna / per la distanza” (ibid., 133-134). Ulisse volle sperimentare con i sensi il “mondo sanza gente”. La terra proibita alla ragione umana – alla sapienza di questo mondo che la croce avrebbe dimostrato stolta – non era solo una terra senza abitanti, l’ “extra notum nobis orbem” di cui scrive Seneca (Epist. LXXXVIII), era figura della terra che sarebbe stata data ai Gentili, luogo della loro conversione a Cristo, che si sarebbe compiuta solo nel sesto stato della Chiesa. L’ultimo viaggio dell’eroe greco fu un andare sensibilmente al sesto stato, un viaggio nel tempo futuro verso un lido allora noto unicamente a Dio, andata che solo un uomo evangelico del 1300 avrebbe potuto compiere [14].

L’esegesi di Ap 12, 6, con il Carmelo trasformato in selva e la selva-deserto in giardino, contiene i fili intrecciati nel rimprovero ad Alberto d’Asburgo e al padre Rodolfo di essersi disinteressati dell’Italia e di aver lasciato, trattenuti dalla cupidigia dei propri interessi in Germania, “che ’l giardin de lo ’mperio sia diserto” (Purg. VI, 103-105; il tema è ripetuto, per il regno di Boemia devastato da Alberto nel 1304, a Par. XIX, 115-117).

Ancora una variazione dei motivi del fuggire e del giardino è nelle parole di Sordello che qualificano Filippo III di Francia il quale, sconfitto dagli Aragonesi nel 1285, “morì fuggendo e disfiorando il giglio”, dove il disonore dell’insegna di Francia è assimilata alla trasformazione del giardino (il giglio) in deserto (Purg. VII, 103-105).

Il tema del fuggire il drago, nell’esegesi proprio della donna (Ap 12, 4), è da Cacciaguida usato per designare la prepotenza degli Adimari, “l’oltracotata schiatta che s’indraca / dietro a chi fugge”, ma che si fa agnello con chi mostra i denti o la borsa (Par. XVI, 115-117).

Da notare l’accostamento tra gli opposti motivi dell’impinguarsi di grazie (del Carmelo) e dell’inselvatichirsi (della Giudea) nelle parole di Tommaso d’Aquino sull’Ordine domenicano, “u’ ben s’impingua, se non si vaneggia”, ma il cui gregge “di nova vivanda / è fatto ghiotto, sì ch’esser non puote / che per diversi salti non si spanda”, cioè per lontane selve (‘salto’, nel senso di selva, è unica occorrenza nel poema, connessa, come nell’esegesi di Ap 12, 6, con l’impinguarsi). Da notare che Tommaso si trova in una ghirlanda che “s’infiora” di piante, cioè di spiriti; “lo beato serto” (cioè la corona) è un rinvio mentale a un “diserto” fiorito (cfr. Par. X, 91-96, 100-102; XI, 124-126, 137-139).

____________________________________________________________________________________________________________________

Tab. 7

All’esegesi di Ap 17, 6-7 – dove viene spiegata la meraviglia di Giovanni nel vedere la prostituta, seguita dall’invito dell’angelo a non meravigliarsi – rinviano numerose parole-chiave del poema presenti a volte in versi numericamente coincidenti. Nell’esegesi sono incastonate le posizioni di Riccardo di San Vittore e di Gioacchino da Fiore. Alla prima fa riferimento Par. V, 4-5; alla seconda Par. XXVIII, 57-60.

Tab. 8