“Sì come ad Arli, ove Rodano stagna, / sì com’ a Pola, presso del Carnaro / ch’Italia chiude e suoi termini bagna …”. I versi relativi ai confini d’Italia (Inf. IX, 112-114) furono incisi, conclusa la Grande Guerra, sulla corona di bronzo e d’argento offerta dall’Esercito vittorioso, posta nel 1921 ai piedi del sepolcro di Dante. Dieci anni prima (1912), la bandiera degli studenti universitari trentini recava scritto il celebre verso di Purg. I, 71: “Libertà va cercando, ch’è sì cara”, già alimento di tante ansie di indipendenza politica, come quelle del greco Donysios Solomos, che lo premise al suo Inno alla libertà (1824). Ma quale doveva essere l’immagine dell’Italia venuta alla mente di uno Spirituale che nel secondo decennio del Trecento avrebbe potuto leggere nel “poema sacro” quella parola e dal contesto semantico essere ricondotto, con procedimento mnemonico, alla visione della storia contenuta nella Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi?

“Suso in Italia bella …”, inizia a dire Virgilio, nella digressione sulle origini di Mantova in Inf. XX. Il tema del bello appartiene, nella Lectura, all’istruzione data al vescovo di Sardi, la quinta chiesa d’Asia (prima visione) bella nel suo principio, dotata di tutte le perfezioni stellari, ma poi venuta meno ai suoi inizi. Il torpido e smarrito vescovo viene pertanto invitato a porre mente a un primo stato di grazia perduto; diversamente, il giudizio divino verrà su di lui come un ladro (Apocalisse [= Ap] 3, 1-5). Questo bello primordiale, nell’esegesi dell’Olivi, appartiene alla Chiesa, soprattutto a quella di Roma, unica rimasta dopo che Saraceni e scismi hanno distrutto e separato le Chiese orientali. Gli zelanti primi istitutori del quinto stato (che va da Carlo Magno a san Francesco) ne ordinarono infatti le diverse membra e i diversi offici con una regola ispirata all’unità ma anche condiscendente in modo proporzionato alle membra stesse, conseguendo una forma di mirabile bellezza che la rende come una regina ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei vari doni e nelle varie grazie delle diverse membra. È, il quinto, uno stato assimilato alla “bella costa” di Eva che Dio sottrasse ad Adamo, simbolo del precedente quarto stato, solitario e orgoglioso, degli anacoreti. Anche per Dante la Chiesa è “la bella donna” straziata dall’insaziabile Bonifacio VIII (Inf. XIX, 55-57). Ma il riferimento all’edenico “prima”, che il vescovo di Sardi viene invitato a ripensare, è nel poema usato in altre circostanze per dare panno al vagheggiare una primavera di innocenza e di bellezza perduta, come nell’incontro con Matelda, anch’essa “bella donna” (Purg. XXVIII, 49-51). Il “bello viver di cittadini” della Firenze antica, di cui dice Cacciaguida (Par. XV, 130-131), è assimilato alla vita dell’uomo nell’Eden, bella nei suoi inizi e poi corrottasi. Un segnale che rinvia all’esegesi della quinta chiesa è nella rima bella/e │stella/e; dal leggere “mio bel San Giovanni”, “bel fiume d’Arno”, “bello ovile ov’ io dormi’ agnello”, “bella Trinacria”, “bel paese”, doveva venire il senso di qualcosa di caduto alla stregua di Lucifero, “la creatura ch’ebbe il bel sembiante … fu sì bel com’ elli è ora brutto”.

“Giardin de lo ’mperio … italica erba” (Purg. VI, 105; Par. XI, 105). L’Italia verdeggiante fatta deserto avrebbe destato nello spirituale lettore l’immagine contenuta in Ap 8, 7 (terza visione, prima tromba). Ivi la Giudea è detta terra abitabile e separata dalle acque perché potesse dedicarsi al culto divino nella quiete e dare i frutti delle buone opere, le verdi “erbe” che designano i semplici e gli alberi che designano i perfetti, erbe e alberi poi combusti per la durezza e l’ostinazione giudaica nel non voler ricevere Cristo. Le verdi “erbe”, che alle locuste viene proibito di ledere (Ap 9, 4), designano coloro che conservano, in modo onesto e pio, l’umiltà e il verde della fede. Il tema è appropriato a san Francesco che, per trovare troppo acerba alla conversione la gente saracena, “redissi al frutto de l’italica erba”.

Leggendo “Ahi serva Italia, di dolore ostello” (Purg. VI, 76), il nostro Spirituale si sarebbe ricordato del letto di dolore in cui viene messa Gezabele, la falsa profetessa riprovata nell’istruzione data a Tiàtira, la quarta chiesa d’Asia (Ap 2, 22), e avrebbe ritrovato il tema alla fine del canto nell’inferma Firenze “somigliante a quella inferma / che non può trovar posa in su le piume, / ma con dar volta suo dolore scherma” (Purg. VI, 148-151). “La pressura / d’i tuoi gentili”, di cui non si cura Alberto tedesco (ibid., 109-110), gli avrebbe aperto il senso di ‘gente’ alla stregua degli antichi pagani tumultuosa e affannata nel cuore per brutali passioni e conflitti intestini, la cui vita non sta senza guerra, fluttuante come il mare in tempesta; avrebbe cioè percepito un’accezione di ‘gentile’ diversa da quella di nobile, cortese o liberale. Le “piaghe c’hanno Italia morta”, che Rodolfo d’Asburgo, pur potendo, non ha sanato (Purg. VII, 94-96), lo avrebbero ricondotto al consolatorio passo di Isaia 30, 26, cioè all’incipit della Lectura super Apocalipsim: “La luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà sette volte di più, quando il Signore curerà le ferite del suo popolo e sanerà le piaghe prodotte dalle sue percosse”. Le parole di Cunizza – “In quella parte de la terra prava / italica …” (Par. IX, 25-26) – avrebbero mosso la sua mente verso Ap 11, 18, dove si parla dell’arrivo del tempo di “sterminare quanti hanno corrotto la terra”: “Videtur enim terra et totus orbis fedari et corrumpi a pravis habitatoribus et precipue a pessimis qualis erit Antichristus et sui maiores”. Il modo di procedere tipico dello spirito profetico, che dal proprio particolare si allarga all’universale (e ciò, come dice Olivi, fu proprio di Isaia, Ezechiele e di Cristo), lo avrebbe fatto passare dalla “prava terra italica” all’universale pravità. Più avanti, a Par. XXII, 151, avrebbe fatto il percorso inverso, dall’universale al particolare: nell’ “aiuola che ci fa tanto feroci” – cioè nella terra abitata dagli uomini – avrebbe riconosciuto la Giudea separata dalle acque perché vi si potesse adorare debitamente Dio e che invece perseguitò crudelmente Cristo e i suoi, esegesi (ad Ap 8, 7) che il poeta aveva già usato per dire di san Francesco, il quale “redissi al frutto de l’italica erba”.

F. Hayez, La meditazione (L’Italia nel 1848)

Ad Ap 12, 6 (quarta visione) il deserto al quale la donna vestita di sole fugge dal drago che voleva divorarle il figlio viene interpretata come la terra delle genti, che allora era deserta, priva cioè di Dio e del suo culto, nella quale la Chiesa si rifugiò dall’ostinata incredulità e dalla persecuzione dei Giudei. Di questa solitudine dice il profeta Isaia: “Ci sarà un deserto nel Carmelo”, cioè pingue di grazie come lo era stata prima la Giudea, “e il Carmelo”, cioè la Giudea, “sarà considerato una selva”, cioè diventerà selvaggio, “e nella solitudine abiterà il giudizio e la giustizia” (Is 32, 15-16). E ancora: “Si rallegreranno i deserti e i luoghi inaccessibili, esulterà la solitudine e fiorirà come un giglio. Le è data la gloria del Libano, il decoro del Carmelo e di Saron” (Is 35, 1-2); “Darò alla solitudine il cedro, la spina, il mirto e l’ulivo, porrò nel deserto l’abete” (Is 41, 19); “Allietati, o sterile che non partorisci, poiché più numerosi sono i figli di colei che è stata deserta di colei che è maritata” (Is 54, 1, cfr. Galati, 4, 27). Questa fuga sottende un futuro dominio universale, perché si dice che il figlio della donna “erat recturus omnes gentes” (Ap 12, 5). L’esegesi di Ap 12, 6, con la Giudea trasformata in selva e la selva-deserto in giardino, contiene i fili intrecciati nel rimprovero ad Alberto d’Asburgo e al padre Rodolfo di essersi disinteressati dell’Italia e di aver lasciato, trattenuti dalla cupidigia dei propri interessi in Germania, “che ’l giardin de lo ’mperio sia diserto” (Purg. VI, 103-105). Il tema da Isaia 54, 1, della donna sterile che deve allietarsi rispetto a quella feconda, congiunto col tema del fuggire, risuona amaro nel compianto sulla decadenza della Romagna fatto da Guido del Duca, che si rivolge al castello di Bertinoro chiedendogli perché non fugga via, come hanno fatto i Mainardi, suoi signori (cacciati nel 1200), e molta altra gente per non ritrovarsi tra i malvagi; e loda “Bagnacaval, che non rifiglia”, cioè gli sterili Malvicini, riprovando invece i conti di Castrocaro e quelli di Conio, che si ostinano a generare cattivi discendenti (Purg. XIV, 112-117).

L’Italia – simile fatta “al fantolino / che muor per fame e caccia via la balia” – deve subire prove assimilabili a quelle sostenute dell’Ordine francescano contro l’Anticristo. Quanto Olivi espone ad Ap 6, 12 (sesto sigillo), circa la necessità di un lasso di tempo (due o tre generazioni) perché l’Ordine evangelico e il suo popolo passino dall’infanzia a maturità e siano disposti a ricevere l’alto spirito di Cristo, si travasa nelle parole con cui Beatrice nell’Empireo mostra a Dante il gran seggio “de l’alto Arrigo, ch’a drizzare Italia / verrà in prima ch’ella sia disposta” (Par. XXX, 133-141). Il ‘drizzare’ proviene dall’esegesi di Ap 11, 1 (sesta tromba), dove il “calamus” simile a una verga, che viene dato a Giovanni per misurare il Tempio, designa l’autorità nel governare propria dei pontefici e dei maestri, la virtù e la giustizia capace di correggere, drizzare e dirigere rettamente la Chiesa di Dio. Sull’Italia si riversano dunque le prerogative dell’Ordine francescano (e su Arrigo VII quelle di san Francesco, precipuo imitatore di Cristo).

All’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 9-14), dopo che la turba immensa, che nessuno poteva contare, non di una sola gente o lingua, ma di ogni gente, tribù, popolo e lingua, che sta davanti al trono e in cospetto dell’Agnello, ha gridato a gran voce che la salvezza appartiene non a sé ma a Dio seduto sul trono e all’Agnello, cioè al Cristo uomo, gli angeli e i seniori e i quattro animali “caddero con la faccia davanti al trono”, cioè umiliandosi profondamente dinanzi a Dio, “e adorarono Dio dicendo: ‘Amen!’”, cioè così sia veramente e si faccia come questa santa moltitudine canta e prega. “‘Amen’, id est vere sic sit et fiat” è tema proprio dell’Italia, “del bel paese là dove ’l sì suona” (Inf. XXXIII, 80). Dice Virgilio del Veltro: “Di quella umile Italia fia salute” (Inf. I, 106). Il verso, che letteralmente significa che il Veltro sarà la salvezza, assume un valore spirituale di conferma – Amen – e di umile lode.

Alla sesta chiesa i Giudei saranno condotti con umiltà e il loro cuore verrà convertito dalla predicazione. Poiché si è mantenuta pazientemente fedele ai consigli e ai mandati divini, verrà preservata nella futura tentazione, cosicché il seme della fede e degli eletti sia salvo nella regola evangelica, quasi in una nuova arca di Noè, durante il diluvio dell’Anticristo. Per questo la sesta chiesa d’Asia, alla quale Giovanni scrive nella prima visione apocalittica, si chiama Filadelfia, ossia quella che salva l’eredità. E sarà proprio il popolo d’Israele, disperso e oppresso – figura dell’Italia – ad essere riunito e convertito a Cristo per ultimo, alla fine dei tempi.

La turba immensa, non di una sola gente o lingua, ma di ogni gente, tribù, popolo e lingua, che sta davanti al trono e nel cospetto dell’Agnello, avvolta in vesti candide e con le palme nelle mani, designa coloro che sono venuti alla gloria dalla passione, dalla sofferenza e dal martirio, come affermato dal vegliardo (Ap 7, 14). Sono coloro che ad Ap 12, 10-11, al termine della seconda battaglia vinta per intervento di Michele (il secondo stato è quello dei martiri, cui si addice il combattere e la tribolazione), esultano e lodano Dio per la salvezza intervenuta; hanno vinto il diavolo “per mezzo del sangue dell’Agnello”; “non hanno amato le loro anime”, ossia le loro vite corporee, “fino alla morte”, esponendosi per Cristo ad ogni passione. Nella profezia del Veltro, il non essere di una sola gente, tribù, popolo o lingua coloro che stanno dinanzi al trono si adatta ai due versi relativi all’umile Italia, “per cui morì la vergine Cammilla, / Eurialo e Turno e Niso di ferute” (Inf. I, 107-108), nei quali non si fa distinzione tra l’appartenenza di campo dei caduti nella guerra combattuta nel Lazio da Enea, che rientra nel piano provvidenziale, ne “l’alto effetto” per il quale il troiano “fu de l’alma Roma e di suo impero / ne l’empireo ciel per padre eletto” (Inf. II, 16-24).

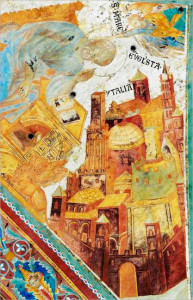

Cimabue, Ytalia (Assisi, S. Francesco, Basilica superiore)

L’Italia è esempio della Chiesa militante in terra. La Gerusalemme celeste, descritta nella settima visione (Ap 21-22), è detta “tabernacolo”, perché ivi Dio coabita con i salvati comunicando loro la sua beatitudine. Si chiama “civitas” per la mirabile unità di tutti i cittadini, quasi “civium unitas”; l’uguaglianza dei suoi lati designa la somma concordia. Si chiama “Gerusalemme” in quanto “visione della pace”. È vitrea per pura confessione della verità; per il vivere comune fondato sulla povertà evangelica è spazio aperto ai cieli, non coperto da tetti, non occupato da case, non da queste distinto, non appropriato a questo o a quello ma per tutti comune e indiviso. La città superna trova il suo compimento nell’Empireo; in terra è peregrinante, come sa Sapìa senese: “O frate mio, ciascuna è cittadina / d’una vera città; ma tu vuo’ dire / che vivesse in Italia peregrina” (Purg. XIII, 94-96). Nella storia terrena, nessuna città le è stata più somigliante della Firenze antica rimpianta da Cacciaguida.

Confronti testuali: Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, cap. 2. 4 («Amen, id est vere sic sit et fiat»: la preghiera «del bel paese là dove ’l sì suona»); L’agone del dubbio ovvero il martirio moderno (Francesca e la «Donna Gentile»), cap. 7 (Gentilezza, Gentilità, affanni, cortesia), tab. XXIX-2 (Ap 12, 6); Il sesto sigillo, capp. 2b (La perfezione stellare della «prima» grazia [Ap 3, 3]); 7c (La «bestia saracena»), tab. LV (Gezabele); 10. 4 (Matelda. «La religione de la montagna»), tab. CIII, CIV (Par. XXX, 133-141); Il terzo stato, Appendice I (Le origini di Mantova); La settima visione, cap. I. 6 (Una città sobria).