INTRODUZIONE

Vieux prophètes du Moyen-Âge,

qui nous promettez l’Évangile éternel:

venez à notre aide!

Jules Michelet [1]

“Rabano è qui, e lucemi dallato / il calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato”. Sulle parole di san Bonaventura pronunciate nel cielo del Sole, dove si mostrano gli spiriti sapienti (Par. XII, 139-141), scriveva Arsenio Frugoni:

Che la qualifica di ‘profeta’ possa avere giustificazione in una conoscenza diretta o indiretta da parte di Dante di opere, autentiche o credute tali, di Gioacchino, non si può affermare, perché manca nell’opera di Dante una qualsiasi indicazione di opere di Gioacchino; né ci è dato di trovare un solo riscontro testuale preciso, ché sempre ci si può richiamare a una fonte comune, scritturale o patristica, o riferire ad affermazioni diffuse nel mondo ‛spirituale’ [2].

Era definitivamente chiusa la via di un rapporto diretto di Dante con l’opera dell’abate calabrese, dopo che la pubblicazione del Liber Figurarum, attribuito a Gioacchino, da parte di Leone Tondelli [3] aveva suscitato tante speranze presto deluse dal confronto fra i testi.

Restava l’altra via, quella di un rapporto di Dante con il “gioachimismo”, cioè con le opere nate nell’ambito dei movimenti ispirati in qualche modo a Gioacchino.

Nel suo saggio del 1965 su Dante e l ’“Ecclesia Spiritualis”, Manselli partiva proprio da tale questione chiedendosi come fosse possibile negare il rapporto che unisce la religiosità dantesca, la sua critica alla gerarchia ecclesiastica, con uno dei più tormentati filoni della religiosità duecentesca. La risposta è che se Dante non conobbe le opere di Gioacchino, ebbe però presente l’idea dell’Ecclesia Spiritualis così come si era sviluppata tra gli Spirituali francescani, e ne condivise alcuni degli elementi fondamentali. In questo senso Pietro di Giovanni Olivi, il maggiore esponente del movimento spirituale, non può considerarsi una fonte di Dante ma, attraverso la Lectura super Apocalipsim, una voce dell’Ecclesia Spiritualis [4].

Manselli era l’ultimo dei grandi maestri che avevano segnato il campo nel secolo XX. Alois Dempf, in Sacrum Imperium (1929), aveva accostato la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi (completata poco prima della morte, a Narbonne, nel 1298) alla Commedia di Dante (iniziata intorno al 1307) come due “Apocalissi gioachimite”. Con la differenza che Dante, posto fra due secoli, guardava come Giano sia a una guida spirituale sia a un imperatore filosofo [5].

Con grande equilibrio, nel 1932 Herbert Grundmann aveva inquadrato il problema del rapporto tra Dante e Gioacchino da Fiore nella spiegazione del perché l’abate calabrese si manifesti nel cielo del Sole accanto a Bonaventura che lo presenta [6].

Nel 1934, Ernst Benz aveva sottolineato nella sua Ecclesia Spiritualis la consonanza dell’elogio di san Francesco pronunciato da san Tommaso nel cielo del Sole con le attese escatologiche degli Spirituali francescani, come Dante avrebbe potuto leggere nella Lectura super Apocalipsim dell’Olivi e ascoltare dalle parole stesse del frate, che insegnò a Santa Croce fra il 1287 e il 1289 [7].

Due anni dopo, nel 1936, Ernesto Buonaiuti aveva trovato in Olivi lo “schema ideale” nel quale Dante “ha potuto inquadrare il suo amore per Beatrice” [8].

Con recisa negazione intervennero Michele Barbi e Bruno Nardi. Per il primo, che andava scrivendo sulle “eresie dantesche” di Dempf, la Commedia era certo una profezia e una rivelazione, ma a Dante poteva bastare il testo della Scrittura, senza la sua esegesi [9]. Il secondo denunciava come innaturale questo voler far coincidere le idee di Dante con quelle dei gioachimiti:

Nelle loro aspirazioni c’era qualcosa del romanticismo anarchico che di quando in quando vediamo tornare ad affermarsi, nel corso della storia, come reazione ad una vita politico-sociale agitata, turbolenta, tirannica. Dante aveva studiato troppo il suo Aristotele e il suo Virgilio per svalutare fino a questo punto la vita terrena. Ed aveva troppo lottato, troppo amato, troppo sofferto, per dimenticare anche nella luce dei cieli “l’aiuola che ci fa tanto feroci” e in essa Firenze [10].

[…] accanto alla Bibbia, per Dante, ci sono gli scritti d’Aristotele e c’è l’Eneide. Nel terzo stato di Gioacchino, invece, l’Impero è assente; e con l’Impero sono assenti la filosofia aristotelica e l’umanesimo virgiliano che riempiono di sé tutta la Divina Commedia. […] Non manca certo in Dante l’ardore religioso e lo slancio dei grandi mistici. […] Ma si guasterebbe il miracoloso equilibrio della Divina Commedia, se se ne accentuasse l’aspetto di visione profetica, qual essa certamente è, fino a ignorarne o anche semplicemente a svalutarne l’umanesimo filosofico, dimenticando che il poema dantesco è nato da una felicissima “contaminatio” dell’Eneide con la Bibbia [11].

In tutti questi casi, di affermazione o diniego, il confronto tra Dante e gli Spirituali era un mettere in parallelo le idee, coincidenti o divergenti, di rinnovamento della Chiesa. Nel 1984, Marjorie Reeves, al II Congresso internazionale di studi gioachimiti al quale partecipò anche Raoul Manselli, propose di connettere il numero con cui Beatrice indica il messo di Dio – “cinquecento”, “diece” e “cinque”, cifre corrispondenti alle lettere latine D, X, V: DVX, invertendo l’ordine delle lettere (Purg. XXXIII, 43-45) –, con la profezia del novus dux contenuta nel quarto libro della Concordia di Gioacchino da Fiore [12]. Passo che però è citato nella Lectura super Apocalipsim dell’Olivi ad Ap 7, 2. Il confronto con quella che è stata definita l’ultima storia della salvezza collettiva del Medioevo cristiano [13] non era più rinviabile.

I risultati della ricerca sin qui condotta, e pubblicata su questo sito, convergono tutti su un punto fondamentale: tra il poeta e il frate non ci fu solo una consonanza di idee. Olivi non fu per Dante solo una ‘voce’ come intendeva Manselli; l’insegnamento del Francescano, in vita e dopo la morte, si concretizzò in testi esegetici che il Fiorentino liberamente elaborò e trasformò in poesia aderendo alla teologia della storia espressa in particolare nella Lectura super Apocalipsim da cui trasse elementi semantici e concetti teologici in essi racchiusi, destinati alla Chiesa, per trasferirli sulle vicende dell’ “aiuola che ci fa tanto feroci”. Non fu un tentativo mistico, come sarebbe avvenuto al principio del secolo XX con Solov’ëv, il primo Blok e gli altri simbolisti russi del gruppo degli “Argonauti”, ispirati dalla teologia nella ricerca del soprannaturale, dell’Eterno Femminino; la teologia della storia dell’Olivi – la più discussa del tempo nella sua novità – servì a Dante per dare ad Aristotele e agli Antichi la cittadinanza “di quella Roma onde Cristo è romano”. Non fu la poesia “ancilla theologiae”, bensì fu il “saeculum humanum”, per usare il titolo di un celebre libro di Hanno Helbling (Napoli 1958), ad appropriarsi delle sacre prerogative.

Dante si sentì investito di una missione, attraverso la poesia, di predicazione e di conversione universale. Nuovo Giovanni esiliato e visionario autore di una nuova Apocalisse, nel narrare la sua vera visione fu profeta perché diede alle particolari vicende e personaggi di questo mondo valore universale. Così fu Isaia il quale, parlando di Babilonia e del suo re, dilata il discorso rivolgendolo contro tutto il mondo simile a Babilonia e contro Lucifero re di tutti i superbi e i malvagi quasi fosse re della grande Babilonia (Is 14, 12). Così Ezechiele, parlando contro Tiro, si diffonde su tutto il mondo e sul supremo cherubino che sta nel mezzo delle pietre infuocate (Ez 28, 14-16). Così Cristo, che attribuisce tutti i mali provenienti da ogni generazione di reprobi alla particolare malvagia generazione dei reprobi Giudei del suo tempo, sulla quale ricade tutto il sangue versato dal tempo di Abele il giusto (Matteo 23, 35-36). Così l’autore dell’Apocalisse, che toccando della bestia che sale dal mare (la bestia saracena: Ap 13, 1-10) si dilata a tutta la massa dei reprobi che dalla creazione alla fine del mondo combatte contro la Chiesa degli eletti e ha sette teste corrispondenti alle sette età. Così Dante può dire della fama di Firenze che “si spande” per tutto l’inferno (Inf. XXVI, 1-3), o che la città “è pianta” di Lucifero (Par. IX, 127-128). Fu profeta ‘laico’, nel senso che rese sacro il “viver bene” dell’“omo in terra”, con le sue esigenze – lingua, ragione, regime politico – e le sue passioni. Il realismo dantesco fa sì che “l’altro mondo è reso sensibile e leggibile con le forme del nostro mondo” [14] ma, armonizzando “e cielo e terra”, nel “poema sacro” le forme del nostro mondo sono inserite in un processo storico che manifesta i segni della volontà divina. Questa storia universale della salvezza è contenuta nella Lectura super Apocalipsim dell’Olivi.

Le norme che regolano il rapporto intertestuale fra Commedia e Lectura sono state più volte indicate: rispondenze semantiche in rose di parole-chiave entro spazi testuali ristretti, con accostamenti non banali o scontati; parole-chiave, riferibili alla medesima pagina esegetica, che si riscontrano in più punti del poema; collazione di più passi della Lectura (il cui testo si può scomporre e riaggregare sulla base di elementi settenari), secondo un procedimento analogico tipico delle distinctiones ad uso dei predicatori; elaborazione di una struttura semantica interna al poema, “topograficamente” articolata secondo i sette stati della storia della Chiesa, cioè secondo le categorie in base alle quali Olivi espone l’Apocalisse.

È stato anche sempre sottolineato che l’adesione non significa acquiescenza. Dante aggiorna l’Olivi appropriando i concetti teologici presenti nella Lectura all’Impero, alla filosofia aristotelica e all’umanesimo virgiliano che, come rilevava Nardi nella critica al Tondelli, riempiono di sé tutta la Commedia.

Poema polisemico, secondo quanto l’autore afferma nell’Epistola a Cangrande (Ep. XIII, 20), la Commedia è un universo di segni. Il senso letterale contiene parole che sono chiavi di accesso a un altro testo, la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi. Si tratta di un procedimento di arte della memoria: le parole-chiave operano sul lettore come imagines agentes che lo sollecitano verso un’opera di ampia dottrina, che già conosce, ma che rilegge mentalmente parafrasata in volgare, profondamente aggiornata secondo gli intenti propri del poeta, in versi che le prestano “e piedi e mano” e la dotano di exempla contemporanei e noti. Nel senso letterale del “poema sacro”, riservato a tutti, sono incardinati gli altri sensi interpretativi: allegorico, morale, anagogico (che Dante, nell’Epistola a Cangrande, definisce collettivamente “mistici” o “allegorici”). Dante mirava non solo a un pubblico di laici, ma anche di predicatori e riformatori della Chiesa. Questo pubblico di chierici non si formò, perché gli Spirituali (non un gruppo organizzato, ma di sensibilità comune), che dovevano conoscere la Lectura oliviana, furono perseguitati e il loro libro-vessillo, censurato nel 1318-1319 e condannato nel 1326, fu votato alla clandestinità e quasi alla sparizione. Ma la Commedia e la Lectura, testualmente tanto unite, furono anche gli ultimi testimoni, nel Medioevo cristiano, dell’inserimento dell’individuo nell’ordine universale secondo i giudizi di Dio, di una storia della salvezza collettiva, prima che l’individuo restasse solo.

Incurante della “solita censura ideologica e inquisizionale” operata dal “pietismo dantistico imperante” allo scopo di sottrarre Dante all’eterodossia, di cui scriveva Giorgio Brugnoli a proposito della possibilità che il poeta avesse aderito alle tesi dell’Olivi condannate dal Concilio di Vienne (1311-1312) [15], indifferente ai timori dei guardiani del laicismo integrale su un possibile ‘farsi frate’ dell’autore della Monarchia, tetragona ai consapevoli silenzi accademici che l’hanno accompagnata per vent’anni [16], la ricerca rovescia la vecchia regoletta del loicare, che Nardi adduceva a proposito delle presunte fonti dantesche [17]: “a posse ad esse non datur illatio”. Non inventa ipotesi ma mostra testi, non forzandoli né dolcemente sollecitandoli. Sono i testi, nel loro esse, ad argomentare e a provare.

Il rapporto fra Commedia e Lectura getta nuova luce sull’intera opera dantesca – dalle “nove rime” alla Vita Nova al Convivio alla Monarchia -; potrà forse in futuro precisare meglio cronologie insicure e accertare “possibili” biografie di Dante. Egregi studi sui rapporti del poeta con il gioachimismo [18] e con i Francescani [19] potranno essere rivisti alla luce della nuova ricerca. Tutto ruota attorno al momento in cui Dante ebbe in mano la Lectura dell’Olivi. Fu probabilmente Ubertino da Casale colui che diede a Dante il “libro” affinché ne facesse cosa nuova in versi. Dopo la morte dell’Olivi la Lectura si diffuse subito in Italia; nel 1305 (marzo-settembre) Ubertino da Casale l’aveva con sé a La Verna mentre scriveva l’Arbor vitae; nel 1306 (6 ottobre) Dante è in Lunigiana come procuratore di pace con il vescovo di Luni per conto dei Malaspina; nel 1307 è forse in Casentino, da dove invia a Moroello la canzone Montanina; nello stesso anno Ubertino, diventato cappellano del cardinale Napoleone Orsini [20], opera per il ritorno a Firenze degli esiliati, azione che fallisce dopo il mancato scontro a Gargonza tra i Neri e le truppe del Cardinale, ospite dei conti Guidi. Dunque negli stessi mesi, e in luoghi contigui se non coincidenti, Dante e Ubertino lavoravano per la pace, e si può ben immaginare quanto l’attività del frate stesse a cuore al poeta. Fu quella l’ultima possibilità che Dante ebbe di rientrare a Firenze prima dell’inizio della stesura della Commedia. Fu un anno decisivo, il 1307, come scrisse Giorgio Petrocchi, allorché “un totale commovimento etico-religioso, quale ben oltre la visione allegorica della Vita Nuova, irrompe nelle prime terzine dell’Inferno” e “il mondo del profetismo gioachimita e celestiniano del Duecento crea nuovi temi e interrogativi all’animo del poeta” [21].

In ogni caso, parlare di “profetismo” dantesco senza conoscere la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi significa rimanere sul piano del confronto di idee, legittimo ma privo di quelle basi storiche che solo può fornire lo scavo dei testi, e dunque opinabile e insicuro. Togliere la Lectura dalla ‘biblioteca’ di Dante, o non valutare compiutamente il gran peso che vi recò, equivale a concepire quella di Agostino senza le Historiae di Orosio, di Cervantes senza i romanzi cavallereschi, di Proust senza Ruskin e Bergson, di Italo Calvino senza Kipling e Conrad.

In questa nuova situazione, il rapporto Dante-Gioacchino da Fiore appare in modo più chiaro, liberato dai legittimi dubbi derivanti dalla dimostrata mancanza di conoscenza diretta. Di Gioacchino Dante utilizzò nel poema solo quanto citato dall’Olivi e solo in quel contesto che non era, in senso stretto, gioachimita.

Quasi una basilica a due navate, la Lectura è una synkresis tra due grandi esegeti dell’Apocalisse, che si temperano a vicenda: Riccardo di San Vittore (morto nel 1173), preoccupato dell’interpretazione letterale del testo, quale irrinunciabile fondamento dell’allegoria; Gioacchino da Fiore (che termina la sua Expositio nel 1200) [22], più attento all’interpretazione spirituale lì dove serva a interpretare i fatti storici contemporanei, e anche quelli passati in quanto prefigurazione degli eventi successivi. Sui due emerge la voce modesta e sapiente del francescano, tutta centrata su Cristo e sui suoi tre avventi, il secondo dei quali – novum saeculum – si verifica nei tempi moderni (il sesto stato della Chiesa), vicini ma non coincidenti con l’ultimo avvento, quello della parusia.

Complessivamente i due auctores sono in equilibrio: 161 citazioni esplicite di Riccardo (di cui 157 dal commento all’Apocalisse); 167 di Gioacchino (di cui 129 dall’Expositio e 38 dalla Concordia, ma le citazioni implicite sono assai più numerose rispetto a quelle del Vittorino) [23], a cui bisogna aggiungere due citazioni di rilievo dagli scritti pseudo gioachimiti (ad Ap 13, 18, sul redivivo seme di Federico II; ad Ap 20, 1-5, dove è fatto diffuso riferimento al De semine Scripturarum).

Gioacchino da Fiore non è per l’Olivi “un autore fra gli altri, che egli cita, discute, accetta o rifiuta come uno qualsiasi dei teologi o degli esegeti che via via utilizza nella sua opera”, come intende Raoul Manselli [24]. Ciò è vero sui singoli punti, ma Gioacchino è in primo luogo il profeta del sesto stato (che con il settimo corrisponde alla terza età dell’abate), e questo comporta in primo luogo l’accettazione della sua impostazione storica.

Con Riccardo di San Vittore il Francescano dissente su punti fondamentali, che riguardano proprio il sesto stato. I 144.000 segnati all’apertura del sesto sigillo da tutte le dodici tribù d’Israele (Ap 7, 3-8) sono, secondo il Vittorino, i santi dell’Antico Testamento, il cui numero è preciso, a differenza della “turba magna, quam dinumerare nemo poterat” che segue (Ap 7, 9), con la quale sono invece designati i santi del Nuovo Testamento. Olivi rovescia questa interpretazione: i segnati sono gli eletti destinati all’ultima fase, cioè al sesto stato della Chiesa, come quanto mancava alla costruzione del tempio fu fatto negli ultimi sei anni. La gran turba, che viene dopo, segue i segnati come i fanti nella milizia seguono i cavalieri e i capitani.

Ancora, Riccardo afferma che l’angelo del sesto sigillo (Ap 7, 2; ciò vale anche per l’angelo dalla faccia solare di Ap 10, 1) è Cristo. Tale asserzione priva di ogni sviluppo storico la figura apocalittica. Se certamente Cristo è la prima causa di ogni bene, ha tuttavia ordinato sotto di sé uomini angelici che illuminano gli inferiori, come avvenuto anche per i sette angeli che suonano la tromba (Ap 10, 1).

In entrambi i casi, l’esegesi di Olivi è sostenuta da citazioni di Gioacchino, tutte di particolare pregnanza, soprattutto quella che fa riferimento alla duplice tribolazione di Pietro, con cui si apre la parte relativa ad Ap 7, 2. Ma il frate non arriva ad identificare l’angelo del sesto sigillo con un pontefice romano, l’“universalis pontifex nove Iherusalem” prefigurato nella salita al tempio di Zorobabele. Per lui è Francesco, seminatore della nuova pianta evangelica, fondatore cioè di un Ordine che convertirà molti pescando nel gran mare dei laici, che ascende partendo dalla “civitas solis”, cioè da Roma, “quia sui ascensus in Deum fundamentum et initium cepit a sede romana”. Non dunque una sola singola persona, un papa come pensava Gioacchino [25], ma più persone suscitate dallo Spirito, i discepoli di Francesco che potranno ancora ripercorrere quell’ascesa.

La struttura del pensiero di Gioacchino rimane e, ciò che è più importante, viene esposta in modo sintetico con una chiarezza, sconosciuta all’abate calabrese, che sembra quasi predisposta a una volgarizzazione. Accanto a una rilevante presenza, anche implicita (in particolare nel prologo e nella prima visione), di Gioacchino, si registrano tuttavia profonde differenze.

Soprattutto, l’età dello Spirito (il sesto e il settimo stato), che per Gioacchino è segnata dal giubilo salmodiante, è per Olivi tempo di prove e di battaglie, solo successivamente quietate [26]; su questo punto Gregorio Magno è autore determinante nella descrizione del martirio non corporale ma psicologico dei tempi finali, allorché il martire affronta un “certamen dubitationis” ingannato da una falsa Scrittura e da una falsa autorità pontificale [27].

Né per il francescano l’età dello Spirito è appropriazione a una persona della Trinità, ma manifestazione compiuta dello Spirito di Cristo, interno dettatore che subentra alla voce esteriore della sua umanità (per altro non completamente abbandonata):

[LSA, cap. IX, Ap 9, 20] Christus etiam et eius Spiritus non ignoravit rationem et causam propter quam idolatria fuit post tempora martirum exsufflanda, iuxta quod per psalmistam et prophetas fuerat multipliciter prophetatum. … [cap. XXII, Ap 22, 17] Septimo loquitur ut invitator omnium ad prefatam gloriam, et hoc tam per se quam per ecclesiam et eius doctores, unde subdit: “Et sponsus”, id est, secundum Ricardum, Christus (quidam tamen habent “Spiritus”, et quidam correctores dicunt quod sic habent antiqui et Greci, ut sic Christus tam per se quam per Spiritum suum et eius internam inspirationem ostendat se invitare), “et sponsa”, id est generalis ecclesia tam beata quam peregrinans vel contemplativa ecclesia, “dicunt: veni”, scilicet ad nuptias.

Passi come quelli presenti nell’esegesi di Ap 3, 7 e 9, 20, il cui impianto gioachimita è innegabile, non debbono trarre in inganno, perché hanno come centro Cristo e come sfera la Chiesa che gira, cioè si sviluppa in luminosità, per poi tornare al suo principio: “Ma naturalmente non si tratta di un ciclo dell’eterno ritorno: nel tornare in fine al suo principio la storia della Chiesa apre sempre orizzonti nuovi, non ripete il passato ma fruttifica, chiarisce, porta a compimento il processo inaugurato dal primo avvento di Cristo” [28]. Alla base c’è la visione cristocentrica esposta nella prima ratio del notabile VII del prologo, dove i tre stati generali del mondo si riferiscono prima “ad Christum prefigurandum et promittendum et parturiendum”, poi a Cristo “ut Dei et hominis filius mundum redimens et renovans”, e infine alla “singularis participatio et sollempnizatio sue sanctissime vite et caritatis”.

Si può dunque affermare che “[…] lo schema gioachimita delle tre età e dunque la funzione liminare dello Spirito Santo nella storia della salvezza sono senz’altro presenti nella Lectura super Apocalipsim; ma in essa il modello originale appare sottoposto a una radicale rilettura in chiave cristologica e francescana che ne modifica profondamente il contenuto; Francesco ripropone Cristo, e lo Spirito, che lo conduce e lo colma, è lo Spirito di Cristo, l’orizzonte dell’opera dello Spirito è sempre e comunque la Chiesa. Vi è certo un progresso, nella storia della Chiesa, nella conoscenza della Scrittura e nella comprensione della verità e tale progresso può essere ascritto e appropriato allo Spirito; ma la verità, chiarita e illustrata, è la verità di Cristo e della sua Chiesa. In definitiva, a ben vedere, lo Spirito non inaugura dunque un’epoca nuova ma porta a compimento e a pienezza il tempo della Chiesa nel Nuovo Testamento” [29]. Per cui, se Olivi assume lo schema gioachimita non sostituisce un’epoca nuova, appropriata allo Spirito, alle precedenti, ma delinea un’età di rinnovamento che porti alla loro piena “consummatio”: «Thus the age of the Holy Spirit will fulfill the Christian dispensation, not replace it […] In this context, finis seems to mean not “conclusion” but “fulfillment”» [30].

È nota la posizione dell’Olivi in merito a Gioacchino da Fiore, nel pensiero del quale distingue tra verità e opinioni:

[LSA, cap. IX, Ap 9, 1-11; IIIa visio Va tuba] Super quo et consimilibus advertendum quod ipse plura dicit non assertorie sed opinative. Sicut enim ex naturali lumine intellectus nostri quedam scimus indubitabiliter ut prima principia, quedam vero ut conclusiones ex ipsis necessario deductas, quedam vero nescimus sed solum opinamur per probabiles rationes, et in hoc tertio sepe fallimur et possumus falli, nec tamen ex hoc lumen nobis concreatum est falsum nec pro tanto fallimur pro quanto opiniones nostras scimus non esse scientias infallibiles, sic lumen per gratuitam revelationem datum quedam scit ut prima principia et indubitabilia revelata, quedam vero ut conclusiones ex ipsis necessario deductas, quedam vero ex utrisque solum probabiliter et coniecturaliter opinatur, et sic videtur fuisse intelligentia scripturarum et concordie novi et veteris testamenti per revelationem abbati Ioachim, ut ipsemet asserit, data. |

[LSA, cap. IX, Ap 9, 13; IIIa visio VIa tuba] Hec autem commemoravi quia videntur necessaria ad intelligentiam huius partis, et etiam ut sciatur quod Ioachim dicit in hiis multa non assertorie sed solum opinative. |

[LSA, cap. XII, Ap 12, 6; IVa visio] Quod autem ultra hoc Ioachim opinative dixit futuram persecutionem Antichristi esse complendam in primis quadraginta annis huius centenarii, aut etiam in tribus annis et dimidio prime partis eorum, unde et super illo verbo infra XIII° (Ap 13, 4): “Quis similis bestie, et quis poterit pugnare cum illa?”, dicit: «Heu, quot arbitror natos esse in mundo, qui tante huius calamitatis angustias non evadent!», non mireris si cum magna luce sibi data, quasi in aurora tertii status, habuit permixtas tenebras in notitiam futurorum, et maxime cum nocturne tenebre quinti temporis suo tempore inundarent. Quod autem non assertorie sed opinative talia dixerit, patet ex pluribus superius a me tactis super quinta et sexta tuba. |

[LSA, cap. XVII, Ap 17, 10; VIa visio] Vides ne quod, tamquam dubitans circa ista, nunc in uno loco opinative dicit unum et in alio loco aliud, nec mirum, quia neutrum horum potest clare et indubitabiliter probari ex textu. |

Formalmente, è la stessa posizione di Tommaso d’Aquino (Super Sent., lib. 4, d. 43, q. 1, a. 3, qc. 2):

Ad tertium dicendum, quod quamvis status novi testamenti in generali sit praefiguratus per statum veteris testamenti, non tamen oportet quod singula respondeant singulis, praecipue cum in Christo omnes figurae veteris testamenti fuerint completae; et ideo Augustinus, 18 de Civ. Dei, respondet quibusdam, qui volebant accipere numerum persecutionum quae Ecclesia passa est et passura secundum numerum plagarum Aegypti, dicens: ego per illas res gestas in Aegypto istas persecutiones prophetice significatas esse non arbitror; quamvis ab eis qui hoc putant, exquisite et ingeniose illa singula his singulis comparata videantur, non prophetico spiritu, sed conjectura mentis humanae, quae aliquando ad verum pervenit, aliquando fallitur. Et similiter videtur esse de dictis abbatis Joachim, qui per tales conjecturas de futuris aliqua vera praedixit, et in aliquibus deceptus fuit.

Gioacchino, secondo Olivi, è colui che ha visto in spirito, senza fallire, il sesto stato, con il quale è iniziata la terza età generale del mondo. Può essere assimilato a Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, al quale venne rivelato il prossimo avvento di Cristo:

[LSA, cap. VI, Ap 6, 12; IIa visio, apertio VIi sigilli] […] est adhuc notandum a quo tempore debeat sumi initium huius sexte apertionis. Videtur enim quibusdam quod ab initio ordinis et regule sancti patris prefati; aliis vero quod a sollempni revelatione tertii status generalis continentis sextum et septimum statum ecclesie facta abbati Ioachim, et forte quibusdam aliis sibi contemporaneis […] Sicut enim Luchas inchoat Christi evangelium a sacerdotio Zacharie, cui facta est prophetica revelatio de Christo statim venturo et de Iohanne eius immediato precursore […] sic hec sexta apertio sumpsit quoddam prophetale initium a revelatione abbatis et consimilium […].

Sui singoli punti, le divergenze sono però numerose. Le posizioni sono completamente diverse, ad esempio, su una questione importante come i termini iniziali e finali dei sette periodi di guerra della Chiesa nella quarta visione: a partire dalla terza guerra (Ap 12, 13), l’Olivi procede in modo completamente autonomo. Così i due esegeti sono assai distanti nell’identificare il secondo dei due testimoni che, insieme ad Elia, verrà ucciso dalla bestia e poi risorgerà dopo tre giorni e mezzo: per Gioacchino si tratta di Mosè, per Olivi di Enoc (Ap 11, 3; è la stessa posizione di Bonaventura). Ancora, l’atrio che ad Ap 11, 2 si dice debba essere calcato dalle genti non designa per il francescano i Greci, ma i pravi chierici e religiosi della Chiesa latina. Nell’enumerare le sette teste del drago (Ap 12, 3), o le sette teste della bestia che sale dal mare (Ap 13, 1), o i sette re di Ap 17, 9-10, Olivi riporta l’opinione di Gioacchino, che le appropria storicamente a re e a popoli, ma poi, considerata anche la posizione prevalentemente morale di Riccardo di San Vittore, esprime il proprio parere in tutto o in parte diverso. A differenza di Gioacchino, Olivi non costringe in un tempo troppo breve (i tre anni e mezzo letteralmente intesi) né la distruzione di Babylon (ad Ap 11, 2) né la durata del terzo stato generale del mondo, che non può essere abbreviato in modo risibile e sproporzionato per un periodo che è appunto generale (prologo, notabile XII).

Oltre a Gioacchino da Fiore, a Riccardo di San Vittore e a Gregorio Magno, fonti importanti per la Lectura oliviana sono Agostino (per la questione del millenarismo ad Ap 20, 2) e lo pseudo Dionigi (soprattutto ad Ap 21, 9.18.21, dove Olivi, nell’esegesi della Gerusalemme celeste, paragona la differenziata gloria dei beati alle differenti gerarchie angeliche, che secondo Dionigi non possono essere da noi apprese in modo univoco, ma solo attraverso similitudini note e familiari; la gerarchia fra i beati, come fra gli angeli, fa sì che i diversi gradi siano tratti e tirino al tempo stesso verso la visione di Dio, nella quale i beati entrano come per specchi o vetri sempre più chiari o trasparenti).

Accostato a Riccardo di San Vittore o ad altri autori decisivi, incastonato nell’esegesi dell’Olivi, Gioacchino da Fiore, nel rapporto fra Commedia e Lectura super Apocalipsim, è presente nel “poema sacro” in modo diffuso, perché le numerose sue citazioni nella Lectura sono inserite nella generale metamorfosi di questa. Si procederà dunque progressivamente all’esame delle singole citazioni. Alcuni punti sono stati già trattati; se ne dà brevemente conto qui di seguito.

Si registrano pagine di autonoma rilevanza: Ap 7, 2 per le tribolazioni descritte nel primo canto dell’Inferno; 10, 1 (il “magnus predicator”) per il risveglio nell’Eden (Purg. XXXII); 17, 1, con l’immagine della Roma dei giusti peregrinante per l’intero Impero insieme a quella dei malvagi appropriata a Romeo, ministro di Provenza e pellegrino (Par. VI); 19, 17-18 per la “gustativa et palpativa experientia” del trasumanar nell’ascesa al cielo (Par. I).

In altre pagine Gioacchino da Fiore è solo una citazione fra altre nel contesto dell’esegesi oliviana: così di nuovo Ap 7, 2 nell’elogio di Francesco, angelo del sesto sigillo (Par. XI); la “signatio” (7, 3-4); 10, 3 (i sette tuoni); l’ingiunzione a Giovanni di predicare ancora, dopo gli apostoli, a tutto il mondo (10, 8).

Ampio spazio è riservato a Gioacchino nell’esegesi del quarto stato, alla quale rinviano celebri figure e luoghi del poema: la lupa, Omero, il passaggio dei petrosi margini del Flegetonte, solo per citarne alcuni (cfr. anche 12, 14).

Le opinioni gioachimite citate ad Ap 13, 18 subiscono una profonda trasformazione in Farinata.

Si possono accostare Virgilio e Gioacchino da Fiore, “di spirito profetico dotati ”, perché i limiti dell’abate calabrese, come sottolineati da Olivi, si riverberano nelle incertezze del poeta pagano.

Cosa rimane del rapporto tra Dante e Gioacchino da Fiore? In primo luogo, l’adesione a una storia della salvezza collettiva, descritta nel libro dell’Apocalisse come esposto dall’Olivi. In secondo luogo, una moltitudine di frammenti di testi di Gioacchino, citati nella Lectura super Apocalipsim, ai quali la poesia presta “e piedi e mano” vestendoli di un senso letterale la cui semantica doveva sollecitare la memoria del lettore accorto verso quelle citazioni che lui e il poeta sapevano appartenere all’abate calabrese. In terzo luogo, la fede in una nuova età, il novum saeculum che tanto s’aspetta dopo quello augusteo. C’è una perfetta concordanza spirituale, e anche letterale, fra quanto Olivi afferma della renovatio recata dal sesto e settimo stato della storia della Chiesa (l’età dello Spirito) e la quarta egloga virgiliana. Un’età nella quale ogni contraddizione o contrasto terreno si appiana (“Tunc enim omnis litigatio et contradictio inter vetus et novum omnino silebit, prout notat apertio septima”: LSA, cap. VIII, Ap 8, 1).

Notava Grundmann come la costante ricerca di una superiore concordia in terra fra opposte fazioni cittadine, fra posizioni speculative o teologiche avverse, fra impero e papato, i “due soli” in conflitto, consentì a Dante di collocare, fra gli spiriti sapienti che si manifestano nel cielo del Sole, Gioacchino da Fiore accanto a Bonaventura in simmetria con Sigieri di Brabante presentato da Tommaso d’Aquino. Con ciò si mostrò spirito veramente ‘cattolico’ [31]. Il rapporto con la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi non è estraneo alla ricerca di questa universale concordia. Con l’esegesi dell’ultimo libro canonico, esposta in una teologia della storia che comprende per settenari tutta la Scrittura, la quale a sua volta è forma, esempio e fine di ogni scienza, concorda infatti ogni conoscenza dell’autore, ogni esperienza, ogni soluzione indipendente data a questioni dottrinali, quasi la storia della salvezza marcata dai segni della volontà divina attribuisse a ciascuna il posto che le spetta. Non vi è solo concordia dell’Eneide con la Bibbia, come intendeva Nardi, ma dell’Eneide con l’Apocalisse e dunque con l’ “alta provedenza”.

Il volgare della Commedia, che tanto riceve dall’umile latino dell’esegesi e alla sua dottrina rinvia facendovi concordare ogni conoscenza, è vera clavis universalis del sapere. È la lingua del nuovo Giovanni, non più solo illustre ma di tutti; con essa gli stili possono essere liberamente variati, come lo sono nell’esegesi i quattro sensi scritturali; l’allegoria non è più finzione ma figura, cioè storia significante della prescienza e provvidenza divina. Nel secondo avvento di Cristo nei suoi discepoli spirituali, il volgare è diventato una nuova “lingua gratiae” come fu l’ebraico, la lingua parlata dal Redentore nel suo avvento nella carne [32].

—————————————————————————————————————————————-

Tab. introd.1 (Nota)

[LSA, cap. X, Ap 10, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] […] Ioachim dicit hic: «Quicumque erit iste predicator veritatis, “fortis” esse describitur, quia robustus erit in fide; et “de celo” descendet, id est de vita contemplativa ad activam; et “amictus” erit “nube”, quia indutus erit scriptura prophetarum; et “irim in capite”, quia Spiritum Sanctum et misticum seu spiritalem intellectum scripturarum habebit in mente. Sicut enim archus celestis apparet iunctus nubibus celi, sic scripturis prophetarum iungendus est misticus intellectus ad adversarios convincendos». Et subdit: «Ego autem angelum istum secundum litteram aut Enoch fore puto aut Heliam. Verum, prout hoc Deus melius novit, unum dico pro certo, quod hic angelus significat personaliter magnum aliquem predicatorem, quamvis spiritaliter ad multos viros spiritales tunc temporis futuros competenter valeat intorqueri. Sane facies angeli similis est soli, quia in hoc sexto tempore oportet Dei contemplationem in modum solis splendescere et perduci ad notitiam eorum qui designantur in Petro et Iacobo et Iohanne, id est Latinorum et Grecorum et Hebreorum, primo quidem Latinorum, deinde Grecorum, tertio Hebreorum, ut fiant novissimi qui erant primi et e contrario». Hec Ioachim. * […]

|

Purg. XXXII, 70-78Però trascorro a quando mi svegliai,

|

[Nota alla Tab. introd.1]

Ad Ap 10, 1, trattando dell’angelo che ha la faccia come il sole (terza visione, sesta tromba), Olivi cita l’Expositio in Apocalipsim di Gioacchino da Fiore. È un passo che Ubertino da Casale ha poi riportato nell’Arbor vitae e che il Kraus ritenne connesso con il Veltro [33]: “Penso che quest’angelo, secondo la lettera, sia Enoch o Elia, come Dio meglio sa; ma affermo con certezza che esso indica personalmente un grande predicatore, per quanto spiritualmente possa essere volto a indicare molti futuri uomini spirituali di quel tempo. La faccia dell’angelo è simile al sole perché in questo sesto stato è necessario che la contemplazione di Dio splenda come il sole per condurre alla verità coloro che sono designati in Pietro, Giacomo e Giovanni, cioè i Latini, i Greci e gli Ebrei, prima i Latini, poi i Greci e infine gli Ebrei, perché siano ultimi coloro che furono primi e viceversa”.

Questa citazione conduce a Purg. XXXII, 70ss., allorché Dante si risveglia nell’Eden dal sonno, come Pietro, Giovanni e Iacopo si risvegliarono dopo essere stati condotti ad assistere alla trasfigurazione. Si ritrovano nei versi di Dante alcune parole della prosa esegetica: “splendescere”, “perduci” e i nomi dei tre apostoli. Si deve tenere in considerazione anche il passo del capitolo primo (simmetrico a quanto viene detto dell’angelo del capitolo X, ivi richiamato) relativo alla decima perfezione di Cristo sommo pastore (Ap 1, 16), dove “la faccia come il sole” designa appunto l’aperta e fulgida notizia delle Scritture che avviene nel mezzogiorno del sesto stato, come la trasfigurazione avvenne dopo sei giorni.

Si deve intendere che il risveglio del poeta designa la compiuta illuminazione di quelle genti che nel sesto stato verranno condotte a Cristo, prima le reliquie dei Gentili (Latini e Greci) e poi gli Ebrei. All’ora di mezzogiorno del sesto giorno di viaggio si chiude la seconda cantica (Purg. XXXIII, 103-105), con il poeta “rifatto sì come piante novelle / rinovellate di novella fronda” (ibid., 143-144). Il sesto stato è rinnovamento della vita di Cristo e della nuova pianta seminata da Francesco nel suo Ordine, nel senso che, dopo un inizio profetico con Gioacchino da Fiore, che con la terza età dello Spirito vide in anticipo il sesto stato, si ha un secondo inizio in Francesco (nella sua conversione, avvenuta nel 1206) e un terzo nell’Ordine perfettamente disposto e maturato a predicare contro l’Anticristo, un quarto infine nell’effettiva caduta di Babylon (cfr. l’esegesi di Ap 6, 12). Così il rinnovarsi della pianta prima dispogliata, una volta che il grifone vi ha legato il carro (Purg. XXXII, 52-60), è prefigurazione del Dante rinnovato, “puro e disposto a salire a le stelle”.

Da notare che all’angelo dal volto solare di Ap 10, 1 rinviano sia i versi relativi al Veltro (Inf. I, 100-105) come quelli riferiti a Cangrande (Par. XVII, 76-84).

—————————————————————————————————————————————-

Tab. introd.2 (Nota)

[Nota alla Tab. introd.2]

Che i Saraceni, mai nominati, siano ben presenti in Inf. III, lo dimostrano espressioni come “cattivo coro”, “setta d’i cattivi” (vv. 37, 62). I ‘cattivi’ sono i prigionieri fatti dai Saraceni, secondo l’esegesi dell’apertura del quarto sigillo (Ap 6, 8), in cui il cavallo pallido (la morte) designa Maometto e la sua setta, secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore seguita da Olivi. Da quando i Saraceni hanno iniziato a devastare la Chiesa non si è mai letto o ascoltato di miracoli fatti dai fedeli uccisi o resi schiavi, né che fosse stato dato il verbo della predicazione per convertire a Cristo gli infedeli e vivificarli o per confermare nella vita della fede i fedeli, ché anzi la maggior parte dei finiti in cattività è convolata alla setta mortifera. Tra i Saraceni non accade – e ciò da più di seicento anni – quanto era avvenuto con i pagani e gli eretici, fra i quali si moltiplicavano i fedeli e molti venivano convertiti alla fede.

Ecuba è “trista, misera e cattiva”, una troiana furia paragonata ai rabbiosi falsatori di persona (Inf. XXX, 16). Il primo difetto che rende chiuso il quarto sigillo (ad Ap 5, 1) è il superbo essere indomito della nostra libertà: nella quarta apertura la morte che siede sul cavallo pallido, cioè sulla carne già morta e impallidita (i Saraceni), domò e infranse la superba libertà delle chiese orientali che non vollero sottoporsi alla sede e alla fede di Pietro. E certo, afferma Olivi, nulla è più adatto ad infrangere la superbia del nostro potere quanto l’assidua considerazione ed esperienza della fragilità umana e della morte. Per spuntare la superbia umana è infatti detto nell’Ecclesiastico: “A che insuperbisci, terra e cenere?” (Ecli 10, 9) e: “In tutte le tue opere ricordati della tua fine, e non cadrai mai nel peccato” (Ecli 7, 40). I temi della superbia domata e della considerazione della morte sono appropriati, nella descrizione dell’ultima bolgia, appunto ai Troiani – la cui “altezza … che tutto ardiva” (motivo dell’ardua e alta vita degli anacoreti del quarto stato, distrutta in oriente dai Saraceni), fu volta in basso dalla fortuna, – e a Ecuba, che “forsennata latrò sì come cane” dopo che si fu accorta dei propri figli morti (Inf. XXX, 13-21). Variazioni dei motivi (la superbia domata, l’esperienza della morte) si registrano in Capaneo (Inf. XIV, 63-64; da notare, al v. 90, l’ “ammorta” appropriato al Flegetonte, i cui vapori estinguono le falde della pioggia infuocata, salvando i “duri margini” sui quali passano i due poeti), in Fialte (Inf. XXXI, 91-93), in Omberto Aldobrandesco (Purg. XI, 52-54), nelle parole di Beatrice e Pier Damiani a Par. XXI, 4-12, 61-63.

La superbia distrutta è nel ricordo di Montaperti, espresso da Oderisi da Gubbio a proposito di Provenzan Salvani, che era signore di Siena “quando fu distrutta / la rabbia fiorentina, che superba / fu a quel tempo sì com’ ora è putta” (Purg. XI, 112-114). L’orgoglio è propriamente fiorentino. Con Filippo Argenti: “Quei fu al mondo persona orgogliosa … ’l fiorentino spirito bizzarro” (Inf. VIII, 46-48, 61-63). Nella risposta di Dante ai tre concittadini sodomiti: “la gente nuova e i sùbiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni”, Inf. XVI, 73-75). Costituisce un vizio proprio del quarto tempo, allorché – come si afferma nel Notabile XII del Prologo con citazione dal quinto libro della Concordia di Gioacchino da Fiore – l’ordine degli anacoreti contemplativi “visus est floruisse ad horam” ma poi passò dalla perfezione al gloriarsi e di qui all’esaltazione e infine alla rovina.

Questi motivi si ritrovano nel discorso di Cacciaguida in Par. XVI, che utilizza (vv. 97-99) il tema del discendere, proprio del quinto stato, dall’alto e arduo stato precedente (cfr. il Notabile V del Prologo), applicandolo a “li alti Fiorentini” (alti come gli anacoreti, secondo l’interpretazione delle “stelle” data ad Ap 8, 12, nell’esegesi della quarta tromba), da lui conosciuti nel tempo in cui “le palle de l’oro / fiorian Fiorenza in tutt’ i suoi gran fatti” (vv. 109-111), e poi “disfatti / per lor superbia”.

Nell’elencare le schiatte degli “antichi ” fiorentini volte in basso dalla Fortuna, Cacciaguida usa l’immagine delle maree causate dal volgere del cielo della luna, che “cuopre e discuopre i liti sanza posa” (Par. XVI, 82-84), sollecitando la memoria del lettore verso le instabili generazioni dell’Antico Testamento di cui parla Gioacchino da Fiore nella citazione, ad Ap 12, 6, del secondo libro della Concordia.

__________________________________________________________________________________________________________________

Tab. introd.3 (Nota)

Par. X, 130-132Vedi oltre fiammeggiar l’ardente spiro

|

Inf. XXVI, 90-93, 118 …………………………Quando

|

[LSA, cap. XII, Ap 12, 14 (IVa visio, III-IVum prelium)] Nota etiam quod, secundum Ioachim, libro V° Concordie, sicut de opere quarte diei, scilicet de sole et luna et stellis, dicitur quod “sint in signa et tempora et dies et annos” (Gn 1, 14), sic in quarta visione huius libri, in qua describitur mulier in celo existens et adornata sole et luna et stellis, proponitur fuisse in “signum magnum” et distinguitur tempus eius in “tempus et tempora”, signanterque hoc reperitur ubi agitur de quarto statu ecclesie. Consimiliter enim sub quarto signaculo veteris testamenti fuit Helias et Heliseus et filii prophetarum quasi sol et luna et stelle, ubi et idem numerus ponitur, scilicet tres anni et dimidius absconsionis Helie a facie Iesabel (3 Rg 17-19) et subtractionis pluvie a gente peccatrice *. Et subdit: «quare hic misterialis numerus potius est scriptus sub quarto tempore quam sub alio, nisi quia quartum tempus est tribus temporibus precedentibus totidemque sequentibus veluti ex equo coniunctum, ita ut utrique participare videatur? Nempe et ecclesia ipsa virginum, que in muliere significatur, est mater et nutrix fidelium, quia Virgo portavit Christum in utero, Virgo peperit et lactavit?** Tales etiam viri et mulieres in signa fuere, quia sicut stelle celi in signa sunt navigantibus, ita et vita iustorum est in exemplum fidelium data, ut sciant quo ire debeant omnes qui considerant eos»***. Hec Ioachim.* Concordia, V 1, c. 12; Patschovsky 3, pp. 556, 12-18, 22-25; 557, 1-3.** Ibid., p. 557, 15-21.*** Ibid., p. 556, 19-22. |

|

Inf. XXII, 10-12, 19-24né già con sì diversa cennamella

|

Purg. III, 100-102, 112-117Così ’l maestro; e quella gente degna

|

[Nota alla Tab. introd.3]

Secondo Gioacchino da Fiore (quinto libro della Concordia, citato ad Ap 12, 14), come nel Genesi le opere del quarto giorno – il sole, la luna e le stelle – vengono chiamate “segni e tempi e giorni e anni” (Gn 1, 14), così nella quarta visione dell’Apocalisse la donna che sta nel cielo ed è adornata dal sole, dalla luna e dalle stelle viene detta “grande segno” (Ap 12, 1) e il suo tempo, che è il quarto della Chiesa, viene distinto in “tempo, tempi e la metà di un tempo” (Ap 12, 14) [34]. Il medesimo tema compare nel quarto sigillo dell’Antico Testamento, nel quale Elia, Eliseo e i figli dei profeti furono come il sole, la luna e le stelle ed Elia venne nascosto lontano da Gezabele per tre anni e mezzo, periodo nel quale la pioggia della predicazione venne sottratta alla gente peccatrice (3 Rg 18, 1; Lc 4, 25; Jc 5, 17). Gioacchino si domanda per quale motivo questo numero mistico compaia sempre nel quarto tempo, e risponde che il quarto è il mediano di sette tempi, connesso ai tre tempi precedenti e agli altrettanti che seguono e di tutti partecipante. La donna – la Vergine che portò Cristo nel ventre, che lo partorì e lo allattò – sta a significare la Chiesa delle vergini, madre e nutrice dei fedeli, formata da uomini e donne dalla giusta vita che, come le stelle del cielo segnano il cammino ai naviganti, sono segni ed esempi agli altri, in modo che sappiano dove andare coloro che li considerano.

Pier Damiani, nel settimo cielo di Saturno (Par. XXI), si rivolge a Dante in tre riprese, corrispondenti a tre domande del poeta: la prima volta ai versi 61-72, per spiegare perché in quel cielo non si oda, come negli altri, il dolce canto e per chiarire cosa l’abbia spinto a scendere i gradini della scala santa per porsi vicino a lui; la seconda volta ai versi 79-102, per spiegare l’imperscrutabilità dei disegni provvidenziali; la terza volta – “il terzo sermo” – ricomincia ai versi 106-111 e continua ai versi 112-135. Questa divisione dei versi comporta che il ‘primo sermo’ occupi 12 versi (“un tempo”), il secondo 24 versi (“due tempi”, il doppio del primo) e l’inizio del “terzo sermo” 6 versi (“metà di un tempo”), per complessivi 42 versi, che corrispondono alle generazioni gioachimite. La restante parte del “terzo sermo” (vv. 112-135) occupa 24 versi che, aggiunti ai 6 del suo cominciare, fanno 30 (il numero che moltiplicato per 42 dà 1260). Parlando de “lo abisso de l’etterno statuto … che da ogne creata vista è scisso”, Pier Damiani raccomanda al poeta di riferire al mondo mortale quanto gli viene detto, “sì che non presumma / a tanto segno più mover li piedi”, espressione che traduce il “signum magnum” della quarta visione apocalittica e del quarto tempo della Chiesa diviso in “(un) tempo, (due) tempi e la metà di un tempo” (vv. 97-99). Nel cielo di Saturno si mostrano gli spiriti dei contemplativi e numerosi sono i temi provenienti dal quarto stato. Il cielo di Saturno, settimo in progressione, è anche il quarto a partire dal cielo del Sole, la prima delle “alte rote” a non venire toccata dal cono d’ombra proveniente dalla terra (cfr. Topografia spirituale della “Commedia”).

Le anime degli scomunicati riconciliati con Dio in fin di vita, che errano ai piedi della montagna trenta volte il tempo vissuto nella scomunica, fanno “insegna” coi dossi delle mani a Dante e a Virgilio in modo che tornino indietro procedendo innanzi a loro: sono la trasposizione degli uomini e delle donne dalla giusta vita di cui parla Gioacchino che, come le stelle del cielo, segnano il cammino ai naviganti (Purg. III, 100-102; cfr. VI, 60; XI, 42 e la similitudine dei delfini a Inf. XXII, 19-24). Il tema della Chiesa madre e nutrice dei fedeli è appropriato a Costanza, la “bella figlia” di Manfredi “genitrice / de l’onor di Cicilia e d’Aragona”, alla quale il re svevo prega il poeta di andare, una volta ritornato al mondo, per spiegare il suo vero stato, che è di salvezza, nonostante la condanna della Chiesa (Purg. III, 114-117). Nell’espressione “bella figlia” è contenuto anche il tema della bellezza, che nell’esegesi del quinto stato definisce la Chiesa, la quale è come una regina ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei vari doni e nelle varie grazie delle diverse membra [35].

La precedente illuminazione di Virgilio – “de la divina fiamma / onde sono allumati più di mille” – ha operato su Stazio, al cui ardore poetico furono seme le faville dell’Eneide, “la qual mamma / fummi, e fummi nutrice, poetando” (Purg. XXI, 94-99). Stazio fascia Virgilio con parte del panno della Vergine madre e nutrice da Ap 12, 14 come, nel canto successivo, Virgilio farà con Omero, “quel Greco / che le Muse lattar più ch’altri mai” (Purg. XXII, 100-105).

La donna – la Vergine che portò Cristo nel ventre, che lo partorì e lo allattò – sta a significare la Chiesa delle vergini, madre e nutrice dei fedeli, formata da uomini e donne dalla giusta vita che, come le stelle del cielo segnano il cammino ai naviganti, sono segni ed esempi agli altri, in modo che sappiano dove andare coloro che li considerano (considerare equivale a contemplare, come dice Tommaso d’Aquino di Riccardo di San Vittore, “che a considerar fu più che viro”, Par. X, 131-132).

Nella citazione di Gioacchino, è proprio di Ulisse il ‘considerare’ dei naviganti, l’essere stato ‘sottratto’ da Circe “più d’un anno là presso a Gaeta, / prima che sì Enëa la nomasse”, prima cioè che Enea desse a quel luogo il nome della sua nutrice, che ripete pertanto, prefigurandolo, il tema della Chiesa nutrice dei fedeli (Inf. XXVI, 90-93). La ‘sottrazione’ di Ulisse (unico caso del verbo ‘sottrarre’ nel poema), che corrisponde alla sottrazione della salutare pioggia della predicazione (cfr. il potere dato ai due testimoni, Enoch ed Elia, ad Ap 11, 6), concorda con l’immagine del greco dottore esperto dei vizi umani [36].

__________________________________________________________________________________________________________________

Tab. introd.4 (Nota)

[LSA, cap. XII, Ap 12, 17 (IVa visio, Vum prelium)] Dicit ergo: “Et iratus est draco in mulierem”. […] “Et abiit facere bellum cum reliquis de semine eius, qui custodiunt mandata Dei et habent testimonium Ihesu”, id est fidelem confessionem Christi per quam testimonium perhibent de Christo. Duo ponit necessaria ad salutem, scilicet observantiam mandatorum et fidem Christi exteriori professione et confessione expressam. Ioachim dicit quod semen mulieris est Christus raptus ad tronum cum martiribus suis, et istud semen precesserat; aliud autem remanserat designatum in Iohanne evangelista, scilicet ordo monachorum quarti temporis meridianam plagam incolentium. Et ideo vocat eos reliquos seu residuos de semine mulieris*.

|

|

Inf. X, 40-42, 46-48, 94-95, 118-120Com’ io al piè de la sua tomba fui,

|

Inf. XV, 73-85“Faccian le bestie fiesolane strame

|

[LSA, cap. II, Ap 2, 5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Si vero queratur plenior ratio sui casus vel translationis predicte, potest colligi ex tribus. Primum est inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et primitate, quam scilicet habuit non solum ex hoc quod prima in Christum credidit, nec solum ex hoc quod fideles ex gentibus ipsam honorabant et sequebantur ut magistram et primam, tamquam per eam illuminati in Christo et tracti ad Christum, sed etiam ex gloria suorum patriarcharum et prophetarum et divine legis ac cultus legalis longo tempore in ipsa sola fundati.[LSA, cap. VIII, Ap 8, 7 (IIIa visio, Ia tuba)] Vel per hoc designatur quod temptationem que simul habet magnam speciem boni et veri, et auctoritatem et testimonium maiorum et antiquiorum et in sapientia famosiorum, et sequelam maioris et quasi totalis partis populi, nullus potest vincere nisi sit in fide et caritate firmus ut terra vel arbor et non fragilis et instabilis et cito arefactibilis sicut fenum. Talis autem fuit temptatio iudaica contra Christum. |

[LSA, cap. III, Ap 3, 12 (Ia visio, VIa victoria)] Columpna autem, sic stans, est longa et a fundo usque ad tectum erecta et solida ac sufficienter densa, et rotunda communiter vel quadrata, et firmiter fixa templique sustentativa et decorativa. Sic autem stat in Dei ecclesia vel religione vir evangelicus Christo totus configuratus, sic etiam suo modo stat in celesti curia. […] In huius[modi] autem mente tria inscribuntur […] Item, secundum quosdam, inscribitur sibi nomen Dei Patris quando sue paternitatis imago sic illi imprimitur ut merito possit dici abba seu pater spiritualis religionis et prolis. […] Nomen vero Christi sibi inscribitur, cum meretur dici christianus et etiam christus Domini, secundum illud Psalmi (Ps 104, 15): “Nolite tangere christos meos”. |

Purg. XX, 13-15, 43-51, 127-128O ciel, nel cui girar par che si creda

|

[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (Vum sigillum)] In quinta autem (apertione), contra torporem accidie et otii quinti temporis, quod est sentina luxurie et omnis iniquitatis, clamant sancti martires eorum sanguinem, id est penales labores et dolores usque ad mortem, vindicari in illos. […] In quinta autem apertione, contra carnales eiusdem quinti temporis contemptores macerationum et martiriorum Christi et sanctorum precedentium, expetitur instanter et alte iusta vindicta (cfr. Ap 6, 10). Contra etiam ignominiam, est non solum spiritalis sed etiam temporalis pax et gloria sanctorum quinti status, designata per hoc quod ibi dicitur sanctis ut interim quiescant et in sui ornatum recipiant stolam albam (cfr. Ap 6, 11).

|

[Ap 13, 18] Prefatum autem cleri et regni Francie casum et aliquem alium illi annexum vel previum dicunt designari per terremotum in initio apertionis sexti sigilli tactum, quamvis etiam preter hoc designet spiritalem subversionem et excecationem fere totius ecclesie tunc fiendam. Quid autem horum erit vel non erit, dispensationi divine censeo relinquendum. Addunt etiam predicti quod tunc in parte implebitur illud Apostoli [IIa] ad Thessalonicenses II° (2 Th 2, 3), scilicet “nisi venerit discessio primum”. |

|

Inf. VI, 60-63ma dimmi, se tu sai, a che verranno

|

[LSA, cap. XVI, Ap 16, 19; VIa visio] Ex hiis autem sequetur divisio que subditur: “Et facta est civitas magna in tres partes”. […] Potest etiam per hoc designari quecumque intestina discordia et divisio tunc temporis futura in ipsa. Nam et Zacharie XIII° (Zc 13, 7-9) dicitur evangelica religio consimiliter dividenda tunc temporis in tres partes, cum dicitur: “Et convertam manum meam ad parvulos, et erunt in omni terra: partes due in ea dispergentur et deficient, et ducam tertiam partem per ignem et probabo eos sicut probatur aurum. Ipse invocabit nomen meum, et dicam: Populus meus es” et cetera, quamvis hoc in parte in primitiva ecclesia sub apostolis sit impletum.Inf. X, 48sì che per due fïate li dispersi |

[Nota alla Tab. introd.4]

Al termine dell’esegesi del capitolo XIII dell’Apocalisse, che tratta della grande guerra mossa nel sesto stato dalla bestia, della quale viene spiegato anche il mistero del numero del nome – il DCLXVI -, Olivi riporta l’opinione di alcuni, i quali, sulla base degli scritti che allora si ritenevano di Gioacchino da Fiore e di quanto sarebbe stato rivelato in segreto da san Francesco a frate Leone suo confessore e ad altri compagni, ritengono che Federico II e il suo seme sia la testa della bestia che sembrava uccisa e che rivive di Ap 13, 3 (“Et vidi unum de capitibus suis quasi occisum in mortem, et plaga mortis eius curata est”). Secondo costoro, al tempo dell’Anticristo mistico (che precede quello aperto), in questo discendente di Federico non solo rivivrà l’Impero romano, ma egli conquisterà pure il regno di Francia e gli saranno alleati gli altri cinque re cristiani. Farà eleggere papa un falso religioso nemico della regola francescana, che contro questa escogiterà dolose dispense, promuovendo vescovi a lui consenzienti ed espellendo i chierici e i precedenti vescovi che erano stati avversi al seme di Federico e specialmente a quell’imperatore, a lui e al suo stato (Ap 13, 18).

In questa pagina si misura la portata della metamorfosi della Lectura nella Commedia, perché l’operato del falso papa che caccia coloro qui semini Frederici et specialiter illi imperatori et sibi et suo statui fuerant adversati risuona in bocca al ghibellino Farinata, uditi i nomi de “li maggior” di Dante: Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte (Inf. X, 46-47; la forma “furo avversi” ricorre solo in questo luogo).

Farinata incarna la vecchia Sinagoga e i suoi capi, sdegnosa perché forte di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’ (cioè degli avi) e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo: fu questa la tentazione giudaica contro Cristo, come spiegato nell’esegesi della prima tromba (Ap 8, 7). Ben si addice al ghibellino, che domanda “quasi sdegnoso” chi furono “li maggior” del proprio interlocutore, e che alla risposta alza in alto le ciglia dichiarando di averli per due volte cacciati in quanto a lui avversi, l’immagine dei pontefici e dei prìncipi della vecchia legge i quali, superbi per l’altezza del magistero e della fama conseguita presso tutto il popolo e del favore di questo, non si sottomettono alla correzione di Cristo, che anzi sdegnano e disprezzano per l’abiezione.

Alla chiesa di Gerusalemme, subentrata nel primato alla Sinagoga con la nuova fede, viene assimilata Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione apocalittica. Nel suo eccessivo e superbo mantenere le cerimonie della vecchia legge giudaica, la chiesa “ex circumcisione” fu troppo zelante contro la fede di Cristo e venne meno all’originario fervore di carità. Così fece Farinata nei confronti di Firenze, “nobil patrïa” assimilata alla Chiesa di Cristo, come egli stesso riconosce dicendo: “a la qual forse fui troppo molesto”.

La chiesa di Efeso si distinse per l’ “inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et primitate”, per cui viene minacciata di traslazione del primato, come avvenne per la Sinagoga (Ap 2, 5). Così Farinata: “Fieramente furo avversi … a miei primi ”. Alla Sinagoga dell’Antico Testamento corrisponde, nel Nuovo, Babylon, la Chiesa corrotta della fine del quinto stato, come a Cristo corrisponde la Chiesa del sesto stato, quella che Dante rappresenta, che sarà, una volta liberatosi dal vecchio con cui ancora concorre, “novum saeculum”, per cui essa si ricongiungerà circolarmente, quasi fosse una sfera, ai suoi inizi. In tal modo al ghibellino sono appropriati temi propri della sesta e grande guerra combattuta dalla Chiesa. Vicende private ed episodi locali, del microcosmo toscano, trovano collocazione in una storia universale, quale è quella della Chiesa insita nell’Apocalisse secondo Olivi.

Il verso successivo, “sì che per due fïate li dispersi” (Inf. X, 48), rinvia ad Ap 16, 19, dove si introduce il tema della divisione della grande città in tre parti, provocata da discordie intestine (“la città partita” di Ciacco, assalita da tanta discordia, di Inf. VI, 60-63; “’l giglio … per divisїon fatto vermiglio” evocato da Cacciaguida a Par. XVI, 152-154), designate dal terremoto descritto nel secondo preambolo della sesta visione che, in quanto segno premonitore della caduta della nuova Babilonia che avviene nel sesto tempo della Chiesa, designa l’accecamento della chiesa carnale, la quale sotto l’Anticristo mistico si muove contro lo spirito evangelico di Cristo. Un passo del profeta Zaccaria (Zc 13, 7-9), applicato alla divisione in tre parti della religione evangelica, precisa che due parti verranno disperse, mentre la terza, popolo di Dio, verrà condotta e provata attraverso il fuoco. Si può intendere che, dispersi i maggiori di Dante nel 1248 e nel 1260, la terza parte, Dante stesso, non lo sarà (cfr. quanto gli dice Cacciaguida a Par. XVII, 68-69: “sì ch’a te fia bello / averti fatta parte per te stesso”).

Questo Farinata, tessuto nel suo parlare con il panno, pregno di scritti pseudogioachimiti, del falso papa imposto dall’Anticristo mistico-Federico II, ma che dice delle fazioni di Firenze come fossero divisioni della religione evangelica, giace mell’arca “con più di mille” epicurei, “che l’anima col corpo morta fanno”. Fra costoro c’è “’l secondo Federico”, nominato ma che non si drizza dal suo sepolcro (Inf. X, 118-119). Nell’episodio, il rivivere del seme di Federico sembra tacere, ma al ghibellino il poeta augura il riposo della sua discendenza (ibid., 94). “Deh, se riposi mai vostra semenza”: è augurio di pace delle fazioni, per cui gli sbanditi Uberti possano ritornare a Firenze. Dante pronuncia queste parole dopo un profondo mutamento interiore intervenuto in Farinata. Alla risposta del poeta, che la causa dell’esilio dei suoi è la memoria del sangue sparso a Montaperti, il ghibellino, fino allora immutabile nell’aspetto e immobile nella figura, sospirando muove il capo. È il momento in cui la sofferenza trasforma la statua in uomo e gli apre il libro della memoria, per cui ricorda il suo muovere contro Firenze con gli altri non senza ragione, quasi ministro della giustizia divina, e la sua solitaria difesa a viso aperto della città contro tutti, che per un attimo lo fa assurgere ai segnati di Cristo, ai quali nel sesto stato è data la costante e magnanima libertà di difendere pubblicamente la fede. Tanto alti significati, che qui non è possibile compiutamente aprire, fanno dell’episodio il più profondo ed ermetico del poema.

Il tema del seme imperiale che rivive è invece messo in bocca a Brunetto Latini, per il quale “le bestie fiesolane” (i fiorentini) non dovranno toccare Dante, pianta in cui riviva la sementa santa / di que’ Roman che vi rimaser quando / fu fatto il nido di malizia tanta, che parteciparono cioè alla fondazione di Firenze (Inf. XV, 76-78; unico caso nel poema del verbo ‘rivivere’, proprio congiunto al seme come ad Ap 13, 18). Anche il ‘rimanere’ del seme ha un valore, come spiegato ad Ap 12, 17, al momento della guerra del quinto stato. La quinta guerra [37] viene condotta dal drago contro le rimanenze (le reliquie) del seme della donna, rappresentate da coloro che custodiscono i precetti divini e danno testimonianza di Cristo. Secondo Gioacchino da Fiore, il seme della donna è Cristo rapito in cielo e questo è seme che precede; quello che ‘rimane’ viene designato con l’evangelista Giovanni, cioè con i contemplativi propri del quarto stato. Olivi ritiene tuttavia che il testo sacro, nella quarta visione, dopo aver trattato le guerre sostenute in primo luogo da Cristo, in secondo dai martiri e in terzo e quarto dalla Chiesa prima dispersa e poi riunita da Costantino e dotata delle ali dei dottori e degli anacoreti per volare nel deserto dei Gentili e in quello della vita contemplativa, si riferisca ora in parte ad eventi successivi allo stato degli anacoreti, e precisamente a quanti fra essi rimasero sopravvivendo alle distruzioni operate dai Saraceni e, comunque, alle reliquie lasciate al quinto stato (che inizia con Carlo Magno e dura circa cinquecento anni). In entrambi i casi si parla di ‘reliquie’ poiché, come in un vaso di vino purissimo, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e più pura, rimangono solo poche reliquie vicine alle impurità e quasi con esse mescolate, così della pienezza e purezza del vino dei dottori e degli anacoreti del terzo e del quarto stato rimasero prima solo le reliquie, al momento della devastazione saracena; poi, nel quinto stato, occupate molte chiese dai Saraceni e separatisi i Greci dalla fede romana, rimase solo la Chiesa latina come reliquia della Chiesa che prima era diffusa in tutto l’orbe. Dante è pertanto ‘reliquia’ del seme che rimane – assimilato alla Chiesa romana – accanto e commisto al letame delle bestie fiesolane. È da notare che, nelle parole di Brunetto, il “romanus populus … ille sanctus, pius et gloriosus” (Monarchia, II, v, 5), di cui Dante è seme rimasto, è ammantato dalla veste che nell’esegesi scritturale spetta alla Chiesa di Roma, la sola ‘rimasta’ di una Chiesa prima diffusa su tutto l’orbe, della quale il seme degli antichi Romani è dunque prefigurazione. Il tema del purissimo seme della donna che rimane, da Ap 12, 17, è anche singolarmente consonante con quanto affermato in Convivio IV, v, 5-6: “E però [che] anche l’albergo dove ’l celestiale rege intrare dovea, convenia essere mondissimo e purissimo, ordinata fu una progenie santissima … Per che assai è manifesto la divina elezione del romano imperio, per lo nascimento della santa cittade, che fu contemporaneo alla radice della progenie di Maria”.

L’espressione di Brunetto – “e non tocchin la pianta, / s’alcuna surge ancora in lor letame” (Inf. XV, 73-75) – trasforma un tema della sesta vittoria (Ap 3, 12), allorché il nuovo nome di Cristo viene iscritto intendendo ‘cristiano’ come ‘unto del Signore’, nel senso del salmo 104, 15: “Non toccate i miei consacrati”. Chi consegue la sesta vittoria – ed è uomo evangelico che sta fisso in Cristo come una colonna nel tempio – ha iscritto nella mente il nome di Dio padre, immagine paterna che si imprime come quella di un padre spirituale nella prole, di un abate nella propria religione. Nella mente di Dante è “fitta … la cara e buona imagine paterna” di Brunetto Latini che gli insegnava “come l’uom s’etterna”, immagine che ora l’ “accora” (Inf. XV, 82-85). Anche nell’inferno esistono momenti di apertura all’imitazione di Cristo, per quanto solo nel ricordo della vita passata che la poesia registra.

Olivi (ad Ap 13, 18) rimette alla volontà divina l’avverarsi dell’opinione che l’Anticristo mistico nasca dal seme di Federico II [38]. Ricorda tuttavia che i sostenitori di questa tesi affermano pure che la ‘caduta’ del regno di Francia avverrà in coincidenza con il terremoto che segna l’apertura del sesto sigillo, e che allora si verificherà quanto dice l’Apostolo ai Tessalonicesi sul fatto che l’apostasia, il discedere dall’obbedienza del vero papa per seguire il falso papa non eletto canonicamente, scismatico ed errante contro la verità della povertà e della perfezione evangelica, dovrà venire prima del ritorno di Cristo nella parusia (2 Th 2, 3). Dell’espressione paolina – “nisi venerit discessio primum” – è pregno il verso di invettiva contro la lupa – “quando verrà per cui questa disceda?” -, nel quale il ‘discedere’ è appropriato alla lupa e il ‘venire’ al Veltro. L’invettiva è collocata all’inizio di Purg. XX (vv. 13-15), canto che si chiude con il terremoto sentito “come cosa che cada” e che fa tremare la montagna (vv. 124-141). Stazio spiegherà che il terremoto si verifica allorché un’anima purgante si sente monda e libera nella sua volontà di salire al cielo (Purg. XXI, 58-72). Tra l’invettiva contro la lupa e il terremoto è descritto l’incontro con Ugo Capeto, il quale chiede vendetta a Dio sulla “mala pianta” di cui fu radice. Il terremoto – che assume testualmente, comunque, le caratteristiche dell’apertura del sesto sigillo –, al di là dei motivi dati da Stazio (anch’essi propri del sesto stato) [39], è allusione alla prossima caduta del regno di Francia.

All’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9) i santi, rattristati fino alla disperazione per i mali che invadono la Chiesa, chiedono a gran voce che venga fatta subito vendetta contro i carnali del quinto tempo che dispregiano Cristo e i suoi. Con grande desiderio gridano a Dio: “Fino a quando, Signore, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?”. Nel “fino a quando” sta la loro insofferenza ad attendere ancora una vendetta rinviata per seicento anni e che la giustizia divina non può ulteriormente procrastinare. Poiché santo, Dio non può non odiare l’iniquità, e in quanto vero non può non mettere in pratica i mali minacciati e i beni promessi. Tuttavia ai santi del quinto stato viene detto di quietarsi e di aspettare le cose grandi che avverranno all’apertura del sesto sigillo, allorché saranno rivelati segreti fino allora chiusi e si rinnoveranno i gloriosi martìri in modo che il numero degli eletti sia completato. Il tema del santo desiderio di vendetta che chiama contro i malvagi e che non soffre altra attesa, risuona in più punti del poema. Compare ben tre volte tra gli avari e i prodighi del Purgatorio, in una zona che principalmente si riferisce al quinto stato. La prima volta è il poeta a maledire l’antica lupa e a domandare al cielo il momento dell’arrivo del Veltro (Purg. XX, 10-15). La seconda volta è Ugo Capeto a chiedere sùbita vendetta a colui che tutto giudica a nome di Douai, Lille, Gand, Bruges vessate da Filippo il Bello (ibid., 46-48), come i santi del quinto stato dai quali “expetitur instanter et alte iusta vindicta”. Ancora Ugo Capeto si rivolge a Dio chiedendogli quando potrà godere la gioia di vedere attuata la vendetta per ora nascosta nel suo segreto, chiusa cioè fino a quando, nel sesto stato, verrà il giudizio di Babylon (ibid., 94-96). Terminato l’episodio di Ugo Capeto, un terremoto scuote la montagna: si tratta di un’allusione al terremoto con cui si apre il sesto sigillo (ibid., 124-141).

L’esame dei testi rivela un metodo per il quale la poesia trasforma in senso positivo, di prossimo rinnovamento, quanto nell’esegesi dell’Apocalisse viene appropriato a figure o a situazioni negative. Così per la discendenza di Federico II, che Olivi, sulla base di scritti ritenuti di Gioacchino da Fiore, connette con l’Anticristo mistico, e che invece per Dante è “sementa santa”. Così nella descrizione delle luci degli spiriti giusti, che nel cielo di Giove risorgono formando la figura di un’aquila, viene utilizzata l’esegesi della bestia la cui testa sembrava uccisa e che invece risorge (Ap 13, 3).

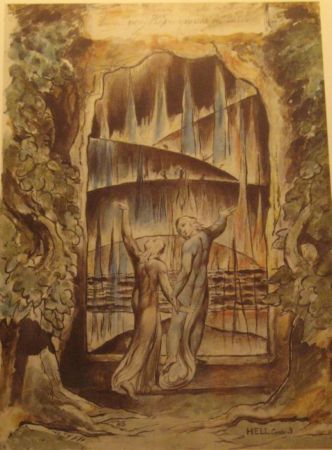

Zahari Zograf (1810-1853), scene dall’Apocalisse. Monastero di Rila (Bulgaria)

1. L’angelo dalla parola ornata. 2. L’Ordine finale. 3. Evangelium aeternum

1. L’angelo dalla parola ornata (Ap 11, 1; 14, 14)

■ A Giovanni (Ap 11, 1; terza visione, sesta tromba) viene dato il “calamus”, cioè una canna simile a una verga, che designa il potere e la discrezione di reggere la Chiesa. Come con il “calamus” gli architetti sogliono misurare gli edifici e i mercanti i panni, così con esso i rettori della Chiesa posseggono la regolare e giusta misura in base alla quale sanno ciò che debbono governare e ciò che debbono lasciare. Questo “calamus” non assomiglia a una vuota e fragile canna o asticciola, ma piuttosto a una dritta e solida verga. Designa infatti l’autorità nel governare propria dei pontefici e dei maestri, la virtù e la giustizia capace di correggere, drizzare e dirigere rettamente la Chiesa. Secondo Gioacchino da Fiore, il “calamus” designa la lingua erudita di cui si dice nel Salmo: “La mia lingua è stilo di scriba” (Ps 44, 2). Come infatti con l’austerità della verga si piegano le bestie indomite, così con la disciplina della lingua vengono corretti i duri cuori degli uomini.

Si ritrova questa limitata parte di esegesi, variamente utilizzata, in più punti del poema, che ad essa rinviano. Il “calamus” designa l’autorità nel governare propria dei pontefici: il drizzare ben si applica al “benedetto Agapito, che fue / sommo pastore”, il papa (535-536) che avrebbe convinto Giustiniano ad abbandonare l’eresia monofisita (Par. VI, 13-21; da notare la corrispondenza numerica fra terzine).

Gli elementi semantici – parole-chiave che conducono dal senso letterale dei versi alla dottrina contenuta nell’altro testo prestando una lingua moderna ed esempi contemporanei – fasciano con i loro significati non solo la Chiesa, quali sue prerogative, ma pervadono l’intero mondo umano con le sue esigenze. Due di queste, la lingua e il regime del Monarca, si mostrano intimamente congiunte, per cui si può affermare che l’assenza dell’Imperatore dall’Italia è di nocumento anche alla lingua [1]. “Il valore della parola presuppone l’identificazione, addirittura pseudoetimologica, fra la rectorica e l’arte di ‘reggere’ le comunità” [2], tanto che Brunetto Latini, concludendo il Tresor con la trattazione della politica, la fa seguire a quella della retorica, e afferma (III, 75, 8): “[…] il affiert a seingnor que il parole miauz que les autres, por ce que tot li mondes tient a plus saige celui qui plus saigement dit […]”. Così la “pontificalis vel magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei” è pervenuta in mano anche all’ “alto Arrigo, ch’a drizzare Italia / verrà in prima ch’ella sia disposta” (Par. XXX, 137-138).

Il “calamus” equivale agli sproni e al freno con cui l’Imperatore dovrebbe correggere l’Italia, “costei ch’è fatta indomita e selvaggia”, dopo che la Chiesa (la “gente” che dovrebbe “esser devota”) si è impadronita della cavalcatura (Purg. VI, 91-99). “Indomita” è hapax nel poema.

Il “calamus” – si è detto – è la “lingua erudita”, secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore. La lingua di Virgilio è di un reggitore: il poeta latino è colui che possiede la scienza della discrezione, in virtù della quale conosce luoghi e tempi per ammettere ed escludere i malvagi dannati, che fa a lui venire, che ‘adizza’ a parlare e ai quali dà licenza di andar via. La sua “parola ornata” o “parlare onesto” (così dice Beatrice in Inf. II, 67, 113), con cui nel mondo scrisse “li alti versi”, corrisponde alla “lingua erudita-calamo” data a Giovanni (Ap 11, 1): è la sola che possa piegare gli “schivi” Greci; essa frena la lingua del discepolo (Inf. XXVI, 70-75), congeda in lombardo la fiamma che fascia Ulisse, fa drizzare la voce del “latino” Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 1-3, 19-21) [3].

La regolare e giusta misura, espressa dal “calamus” dato a Giovanni per reggere la Chiesa, mancò a Stazio nel troppo spendere, “e questa dismisura / migliaia di lunari hanno punita”. Si salvò ‘drizzando’, cioè torcendo alla giusta misura, la propria “cura”, cioè il proprio affanno a spendere, grazie alla lettura di quel punto dell’Eneide (III, 56-57) in cui Virgilio, di fronte all’assassinio di Polidoro perpetrato da Polimnestore, esclama “crucciato quasi a l’umana natura: / ‘Per che non reggi tu, o sacra fame / de l’oro, l’appetito de’ mortali?’” (Purg. XXII, 34-42). È noto che la citazione virgiliana è stata interpretata in due modi opposti: ‘Per che (cioè a quali malvagità) non spingi (o trascini, secondo il Petrocchi) tu, o esecranda fame dell’oro, l’appetito dei mortali?’, oppure ‘Perché non guidi tu, o santa fame dell’oro, l’appetito dei mortali?’. Proprio il panno dell’esegesi consente di scegliere la seconda soluzione: in esso infatti il “calamus” che frena, costringe e drizza designa la “discretio … regendi … per regularem ipsius calami rectitudinem et mensuram”. Si tratta pertanto di ‘reggere’, cioè di guidare misuratamente nell’appetire le ricchezze, misura che appunto Stazio non ha avuto peccando di prodigalità.

Virgilio, a Purg. XIV, 143-144 (a proposito delle voci su Caino e Aglauro, esempi di invidia punita), parla del “duro camo”, cioè del freno “che dovria l’uom tener dentro a sua meta”, con il quale viene percosso da Dio, che “tutto discerne”. “Camo” (freno, morso) deriva da “camus”, e come tale è nel Salmo 31, 9: “in camo et freno maxillas eorum constringe”, citato a Monarchia III, xv, 9. Ma il “calamus” dato a Giovanni, di cui ad Ap 11, 1, è in realtà un “camus”, ed è accompagnato da motivi non contenuti nel Salmo 31, 9: la durezza, il discernere di colui che regge, l’uomo. È questo esempio di citazione polisemica, cioè di più significati (“polisemos” è il termine con cui Dante definisce la Commedia nell’Epistola XIII, 20). Ciò avviene in più luoghi del poema, dove le citazioni scritturali, palesi o coperte, sono incastonate in quelle della Lectura super Apocalipsim, che le circoscrivono e le armano con diverse maglie semantiche [4].

Al “calamus” dei reggenti è assimilata la “doga” di Purg. XII, 105, cioè la misura del sale un tempo sicura e poi falsificata nella Firenze ironicamente chiamata “la ben guidata”.

Infine, i temi da Ap 11, 1 sono nel parlare di san Bernardo: la misura del panno del “buon sartore” nel fare “la gonna”, il ‘drizzare’ gli occhi a Dio (Par. XXXII, 139-144). Il “tempo” che “assonna”, cioè il tempo della visione, sta per finire, così come pure sta per terminare il “panno” su cui è stata cucita la “gonna”.

In tutt’altro contesto (Purg. XX, 54-56), “panni” e “freno del governo del regno” sono nel parlare di Ugo Capeto.

Per il principio della collazione analogica di più passi della Lectura, freno, oltre che ad Ap 11, 1, rinvia anche all’esegesi di Ap 9, 1-2 (terza visione, quinta tromba); panni ad Ap 3, 3-4 (prima visione, quinta chiesa).

Tab. I.1

Inf. IX, 88-90Ahi quanto mi parea pien di disdegno!

|

|

[LSA, cap. XI, Ap 11, 1 (IIIa visio, VIa tuba)] “Et datus est michi calamus” (Ap 11, 1). Hic ordini prefato datur potestas et discretio regendi ecclesiam illius temporis. Datio enim potestatis significatur [per] donationem calami, quo artifices domorum solent mensurare edificia sua. Discretio vero regendi sibi dari designatur, tum per regularem ipsius calami rectitudinem et mensuram, tum per hoc quod docetur quos debeat mensurare, id est regere, et quos relinquere. Dicit autem: “Et datus est michi”, supple a Deo, “calamus similis virge”, quasi dicat: non similis vacue et fragili canne seu arundini, sed potius recte et solide virge. Et certe tali communiter mensurantur panni et edificia. Per hanc autem designatur pontificalis vel magistralis seu gubernatoria auctoritas et virtus et iustitia potens corrigere et rectificare et recte dirigere ecclesiam Dei.

|

|

Par. VI, 16-18ma ’l benedetto Agapito, che fue

|

Par. XXX, 133-138E ’n quel gran seggio a che tu li occhi tieni

|