1. Una scimmia eterodossa. 2. Dante e Guido Cavalcanti (Inferno X). 2.1. La nuova era s’avvicina, ma quando inizia? 2.2. Un passato remoto equivoco (“ebbe”): morte corporale o sostituzione nel primato della “gloria de la lingua” ?. 3. Essere “sospesi”: desiderio inappagato di Dio o vita contemplativa? 4. La vittoria dei contemplativi. 5. Le incertezze cognitive del diavolo. 6. Dante profeta. 7. Apocalisse. 8. Alleluia. 9. Conclusioni.

1. Una scimmia eterodossa

Allora Don Chisciotte domandò chi era quel mastro Pietro, e che cos’erano questa scimmia e questo teatrino che si portava dietro. – È un famoso giocoliere – rispose l’oste – che da molto tempo va su e giù per questa parte della Mancia aragonese, facendo vedere un quadro della liberazione di Melisendra per opera del famoso Don Gaifero, che è una delle storie migliori e meglio rappresentate che da parecchi anni in qua si sien viste in questi posti. Porta anche con sé una scimmia ammaestrata, d’una bravura che non s’è mai vista l’eguale tra le scimmie, e che uno non si può nemmeno immaginare. Perché, se le domandan qualche cosa, sta attenta a quel che le domandano, poi salta sulle spalle del padrone, e accostandosi al suo orecchio gli sussurra la risposta a quello che le hanno domandato, e, dopo, mastro Pietro la ridice forte. Sui fatti passati parla molto di più che sui futuri, e sebbene non sempre e non in tutti i casi ci indovini, il più delle volte non sbaglia; di modo che ci sarebbe da credere ch’abbia il diavolo in corpo. Piglia due reali per domanda, se la scimmia risponde, cioè se risponde il padrone per lei dopo che essa gli ha parlato all’orecchio; e quindi si crede che il nominato mastro Pietro sia ricchissimo. È anche un galantuomo e un buon compagno, che fa la miglior vita del mondo: discorre per sei, e beve per dodici, e tutto a spese della sua lingua, della sua scimmia e del suo teatro. A questo punto arrivò mastro Pietro, e su una carretta venivano il teatrino e la scimmia, che era grande e senza coda, con le natiche che parevan di feltro, ma non tanto brutta di viso. Don Chisciotte, appena la vide, le domandò: – Dica un po’ la Signoria Vostra: signora indovina, che pesci si piglia? Che succederà di noi? Ecco qui i miei due reali. E ordinò a Sancio che li desse a mastro Pietro: il quale rispose per la scimmia, e disse: – Signore, questo animale non risponde né dà notizia di ciò che deve succedere; dei fatti passati sa qualche cosa, e parecchio dei presenti. […] Don Chisciotte non era rimasto troppo soddisfatto del talento divinatorio della scimmia, perché non gli pareva cosa normale che una scimmia indovinasse né le cose future, né quelle passate; e perciò nel tempo che mastro Pietro preparava il suo teatrino, si ritirò insieme con Sancio in un angolo della stalla, dove nessuno potesse sentirli, e gli disse: – Senti, Sancio, io ho riflettuto bene alla straordinaria bravura di questa scimmia, e per conto mio ritengo sicuramente che questo mastro Pietro, suo padrone, deve avere, o tacito o espresso, patteggiato un patto col diavolo. – Pasticciato un patto col diavolo? Allora, se è un pasticcio fatto col diavolo, dev’esser di molto schifoso. Ma par farne che? – Tu non mi capisci. Voglio dire che deve essersi accordato col demonio, perché infonda quell’abilità nella scimmia e così gli faccia guadagnar da vivere, e dopo, diventato ricco, gli darà la sua anima, che è il compenso preteso da questo nemico del genere umano. E questo me lo fa credere anche il vedere che la scimmia non risponde se non alle cose passate o presenti, e infatti la sapienza del diavolo non può andar più in là; perché quelle future non può saperle se non per congettura, e non tutte le volte, perché solo a Dio è riservato il conoscere i tempi e i momenti, e per Lui non c’è passato né futuro, ma tutto è presente. Stando così le cose, come certamente stanno, è chiaro che questa scimmia parla per bocca del demonio, e mi meraviglio che non l’abbiano ancora accusata al Sant’Uffizio per esaminarla e mettere in chiaro in virtù di qual potere indovini le cose; perché è certo che questa scimmia non è un astrologo […] [1].

Nella seconda parte del Don Chisciotte (II, 25), l’hidalgo incontra all’osteria un burattinaio, mastro Pietro, che possiede una scimmia portentosa: conosce il presente, non prevede però il futuro. William T. Avery [2], nella sua efficace carrellata di elementi della Commedia presenti nel Quijote, ritenne che l’animale ‘scimmiotti’ la prescienza dei dannati di cui parla Farinata degli Uberti in Inferno X, per cui essi conoscono le cose lontane, non però quelle vicine o presenti:

Inf. X, 94-108“Deh, se riposi mai vostra semenza”,

|

Don Qijote de la Mancha, II, XXVEn esto, volvió maese Pedro, y en una carreta venía el retablo, y el mono, grande y sin cola, con las posaderas de fieltro, pero no de mala cara; y, apenas le vio don Quijote, cuando le preguntó:

|

Questo stravolgere invertendo le parole del fiero ghibellino non è, secondo Avery, una parodia senza ragione: “Cervantes mirerebbe soprattutto a screditare quegli elementi della Commedia dantesca che contraddicevano il cattolicesimo ortodosso spagnolo: e principalmente l’attribuzione di lucidità e potere divinatorio ai morti. Avery, insomma, attraverso una campionatura di esempi […] ha individuato nel Chisciotte passi derivati parodicamente dal testo dantesco, rilevando così in Cervantes un atteggiamento critico nei confronti di Dante” [3]. Fedele ai dettati tridentini, metterebbe in ridicolo l’eterodossia di Dante [4].

Tuttavia bisogna distinguere l’autore dal protagonista, Cervantes da Don Chisciotte, per cui le idee del secondo non coincidono necessariamente con quelle del primo. Se l’hidalgo vorrebbe far esaminare la scimmia dal Sant’Uffizio, non per questo Cervantes, in quanto campione della Controriforma, intendeva per essa segnalare alle autorità ecclesiastiche la strana soluzione che Dante aveva dato al problema della prescienza dei dannati [5]. Tanto più in un’opera dove, come scritto da Cesare Segre, l’autore si sdoppia: “in prima persona … è portavoce della poetica rinascimentale; travestito da Cide Hamete, crea personaggi e vicende barocchi nel gusto dei contrasti, nella voluta disarmonia, nel senso della labilità del reale” [6].

Ha ragione, invece, Avery nel sottolineare la conoscenza della Commedia da parte di Cervantes e i rivolgimenti parodistici di punti del testo dantesco, il più efficace dei quali è nella spaventevole avventura dei mulini a vento, creduti da Don Chisciotte giganti (I, 8), ironico rovesciamento di Inferno XXXI. L’Inferno fu tradotto in castigliano a Burgos nel 1515. Lope de Vega citò frequentemente la Commedia nelle sue opere; sapeva, ad esempio, del “calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato” (Par. XII, 139-141)[7]. In generale, Cervantes non si propone di scrivere, “in pro del mondo che mal vive”, un “poema sacro, / al quale ha posto mano e cielo e terra”:

“… ni tiene para qué predicar a ninguno, mezclando lo humano con lo divino, que es un género de mezcla de quien no se ha de vestir ningún cristiano entendimiento” [8].

Tornando alla questione della prescienza dei dannati, c’è poi da chiedersi se quest’attività divinatoria dei defunti fosse davvero espressione dell’eterodossia dantesca. Per il suo tempo queste idee erano del tutto ortodosse [9]. Nonostante Pietro di Dante rilevasse l’assenza di accordo fra i teologi sul punto – “Circa hoc videtur esse dubitatio in scriptura nostra sacra ut inter nostros theologos” [10] – chiarissima era l’autorità di Tommaso d’Aquino. Le anime dei morti ignorano ciò che avviene presso di noi; sono infatti, per disposizione divina, da noi segregate e in rapporto solo con le altre sostanze spirituali separate dal corpo. Tuttavia Agostino e Gregorio Magno ritengono che le anime beate, che vedono in Dio, conoscano il nostro presente, anche se non vi interferiscono. Ancora, afferma l’Aquinate, l’anima separata conosce “per species ex influentia divini luminis participatas”. Dunque Tommaso attribuisce ai soli beati la capacità di conoscere il presente, ma pure afferma la possibilità che i defunti in generale possano, per illuminazione divina, conoscere il futuro.

Summa Theologiae I, 89, 1, ad tertium: “Ad tertium dicendum quod anima separata non intelligit per species innatas; nec per species quas tunc abstrahit; nec solum per species conservatas, ut obiectio probat: sed per species ex influentia divini luminis participatas, quarum anima fit particeps sicut et aliae substantiae separatae, quamvis inferiori modo. Unde tam cito cessante conversione ad corpus, ad superiora convertitur. Nec tamen propter hoc cognitio non est naturalis: quia Deus est auctor non solum influentiae gratuiti luminis, sed etiam naturalis”.

I, 89, 4, resp.: “Alius modus intelligendi est per influentiam specierum a Deo: et per istum modum intellectus potest singularia cognoscere. Sicut enim ipse Deus per suam essentiam, inquantum est causa universalium et individualium principiorum, cognoscit omnia et universalia et singularia, ut supra dictum est; ita substantiae separatae per species, quae sunt quaedam participatae similitudines illius divinae essentiae, possunt singularia cognoscere”.

I, 89, 8: “Respondeo dicendum quod, secundum naturalem cognitionem, de qua nunc hic agitur, animae mortuorum nesciunt quae hic aguntur. Et huius ratio ex dictis accipi potest. Quia anima separata cognoscit singularia per hoc quod quodammodo determinata est ad illa, vel per vestigium alicuius praecedentis cognitionis seu affectionis, vel per ordinationem divinam. Animae autem mortuorum, secundum ordinationem divinam, et secundum modum essendi, segregatae sunt a conversatione viventium, et coniunctae conversationi spiritualium substantiarum quae sunt a corpore separatae. Unde ea quae apud nos aguntur ignorant […] Magis tamen videtur, secundum sententiam Gregorii [11], quod animae sanctorum Deum videntes, omnia praesentia quae hic aguntur cognoscant. Sunt enim angelis aequales: de quibus etiam Augustinus [12] asserit quod ea quae apud vivos aguntur non ignorant. Sed quia sanctorum animae sunt perfectissime iustitiae divinae coniunctae, nec tristantur, nec rebus viventium se ingerunt, nisi secundum quod iustitiae divinae dispositio exigit”.

Che è poi quello che avviene con Cavalcante e Farinata. Il padre di Guido è dannato in quanto epicureo e dunque non ha cognizione del presente, per cui si dispera udendo Dante usare il passato remoto riferito al figlio come fosse morto – “forse cui Guido vostro ebbe a disdegno” -; il fiero ghibellino parla dell’influenza del gratuito lume divino per cui può profetizzare l’esilio di Dante:

Inf. X, 58-63, 67-69piangendo disse: “Se per questo cieco

|

Inf. X, 79-81, 100-105Ma non cinquanta volte fia raccesa

|

Considerati dai critici un espediente artistico per ampliare la prospettiva temporale del viaggio datato al 1300, i versi di Inf. X relativi alla prescienza dei dannati fanno segno, come qualunque punto del poema, di qualcosa di più profondo. La Commedia, infatti, rivela anche un’eccezionale arte della memoria, per cui le singole parole si leggono, nel contesto dei versi, come segni che conducono ad altro testo dottrinale in prosa, la Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi, consentendo così il passaggio dal senso letterale, che è per tutti, a quelli mistici (allegorico, morale, anagogico) in esso racchiusi, riservati ai depositari della ‘chiave’, cioè agli Spirituali francescani. Costoro, campioni della riforma della Chiesa, avrebbero trovato nel “poema sacro” materia predicabile in volgare che dava “e piedi e mano” alla dottrina apocalittica oliviana aggiornata, secondo gli intenti di Dante, in senso aristotelico e imperiale. Le esigenze ‘laiche’ nell’uso del volgare, nella definizione del regime politico, nell’ambito della natura e della ragione, nella valorizzazione degli autori classici, venivano rese sacre, inserite nella storia della salvezza collettiva, della quale la Lectura super Apocalipsim fu l’estrema espressione. Dante stesso definì la Commedia poema “polisemos, hoc est plurium sensuum” (Epistola XIII, 20). Avere “più significati” vuol dire rivolgersi a più lettori. Dante aveva concepito un pubblico di chierici per il quale la Lectura dell’Olivi e la Commedia avrebbero dovuto porsi come vessilli; questo pubblico non si formò per le note vicende che portarono alla persecuzione degli Spirituali e alla quasi sparizione della Lectura, condannata nel 1326 da Giovanni XXII. Ma il confronto fra i testi (non si tratta di interpretazione, ma di raccolta di dati) [13] consente di far rivivere quel particolare senso che si era perduto, tutto medievale pregno com’è di segni, e al tempo stesso di constatarlo applicato al nuovo “viver bene” dell’ “omo in terra”. La Commedia fu scritta in un’età di crisi, tra storia collettiva e solitudine individuale, come lo fu il Don Chisciotte, tra armonia rinascimentale e disarmonia barocca.

2. Dante e Guido Cavalcanti (Inferno X)

2.1. La nuova era s’avvicina, ma quando inizia?

Nell’esegesi di Ap 12, 6 – allorché la donna (la Chiesa) fugge dall’ostinata durezza giudaica nel deserto della gentilità, e ivi rimane per 1260 anni, ovvero per “un tempo, (due) tempi e la metà di un tempo”, come detto in seguito (Ap 12, 14) – Olivi propone numerose citazioni dalla Concordia di Gioacchino da Fiore. Precisa che esse non esprimono asserzioni ma opinioni. Questa presa di distanza da parte del francescano è più volte ribadita, soprattutto quando il testo sacro, attraverso i numeri mistici in esso contenuti, induce a determinare con precisione gli eventi del prossimo futuro. In questi casi Olivi tende a destoricizzare Gioacchino, a sottolinearne le incertezze, a lasciare in sospeso l’identificazione dei fatti e delle persone verso le quali si appuntano i termini del computo delle generazioni. Se, scrive Raoul Manselli, sottolinea tutta l’importanza di una “figura così terribile” come l’Anticristo mistico, il finto cristiano capo della Chiesa carnale e persecutore dei seguaci della regola evangelica, non la applica concretamente a questo o a quello, come farà poi il suo discepolo Ubertino da Casale: “tendeva piuttosto a pensare ad un antipapa, sostenuto ed appoggiato da qualche grande potenza politica. Ma più non volle dire; e mai si pronunciò sull’altra grande figura apocalittica, ‘Babilon’, la ‘meretrix magna’ che è certo a Roma, ma che non è mai fatta esplicitamente coincidere con la Curia papale” [14].

Convinto di trovarsi sulla soglia dell’apertura del sesto sigillo (il “novum seculum” dell’Olivi), corrispondente all’età dello Spirito che si apre nella quarantunesima generazione, l’abate calabrese in più di un punto della Concordia si mostra volutamente incerto: “esito e preferisco esitare piuttosto che determinare”. Non c’è da meravigliarsi, afferma Olivi, se pur tra tanta luce datagli, quasi nell’aurora del terzo stato, permangono le tenebre del tempo precedente (il quinto stato della Chiesa per Olivi, l’età del Figlio per Gioacchino) che avvolgono la notizia delle cose future. Circa l’apertura del sesto sigillo, Gioacchino afferma che il tempo è vicino ma che il giorno e l’ora sono conosciuti solo da Dio: “i tempi e i momenti mi sono ad ogni modo sospetti”. E trattando delle quarantadue generazioni del secondo stato, ciascuna di trent’anni, e dei 1260 anni che le compongono, esita a stabilire se, per integrare il numero, Zaccaria e suo figlio Giovanni Battista siano da considerare come due generazioni, oppure se alla quarantesima generazione, che è quella in cui vive, ne seguano altre due che non abbiano la medesima durata delle precedenti ma vengano abbreviate per gli eletti [15].

Il ‘sospetto’ di Gioacchino da Fiore sui tempi e le generazioni segna il comportamento dell’epicureo Cavalcante, il padre di Guido: levatosi in ginocchio nell’avello infuocato dove sta dritto Farinata, guarda intorno a Dante per vedere se altri sia con lui, “e poi che ’l sospecciar fu tutto spento”, chiede nel pianto: “mio figlio ov’ è? e perché non è teco?” (Inf. X, 55-60).

Osserva Gioacchino da Fiore, nel V libro della Concordia: “Se dunque Zaccaria, il padre di Giovanni Battista posto tra la Sinagoga e la Chiesa, predisse vicino il tempo e la nascita di Cristo, ma non gli fu concesso di far sapere nella loro successione le cose che Cristo avrebbe fatto, così anche a noi, posti tra il secondo e il terzo stato, è concesso di contemplare molte cose del terzo, ma non possiamo determinarne l’ordine per numero e distinzione di fatti, se non forse qualcosa del principio” (ad Ap 12, 6).

L’incertezza di Gioacchino da Fiore nella contemplazione del tempo che s’appressa e nella determinazione delle ultime generazioni si trasforma nel limite posto ai dannati nel vedere il futuro prossimo o il presente. Le parole di Cavalcante – «Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora? / non fiere li occhi suoi lo dolce lume?» (Inf. X, 67-69) – mostrano come egli ignori se il figlio, nell’anno 1300, sia ancora in vita. Eppure Ciacco aveva profetato il futuro prossimo di Firenze (Inf. VI, 64-75). Di qui la preghiera del poeta dubbioso a Farinata, anch’egli profeta del suo destino (Inf. X, 79-81), di spiegargli come mai i dannati prevedano gli eventi futuri ma non conoscano il presente. La risposta di Farinata conferma la “mala luce” dei dannati, che vedono le cose lontane ma hanno vano intelletto di quelle che si avvicinano o che sono (Inf. X, 97-105).

Talora, afferma Gioacchino, le generazioni sono doppie, come nel caso di Ioacaz, deposto dal faraone Necao e sostituito nel regno con Ioiakìm (4 Rg 23, 34); e di Ieconia, figlio di Ioiakìm, deposto da Nabucodonosor e sostituito con Sedecia (4 Rg 24, 15-17; 1 Par 3, 16-17). E gli esclusi talora restano nel numero delle precedenti generazioni, talora sono esclusi anche da queste, come Samgar, che al tempo di Aod giudice difese Israele contro i Filistei (Jd 3, 31) e come Isboset, il figlio di Saul che regnò su Israele al tempo in cui Davide regnò in Hebron su Giuda (2 Rg 2, 10-11; 4) [16].

Ancora, se non è certo sotto quale generazione avvenne la distruzione di Babilonia o si verificarono le persecuzioni dei tempi di Giuditta e di Ester, così anche nel Nuovo Testamento non si può avere concordia certa. È infatti necessario che l’intelletto venga meno nel Nuovo dove consta sia venuto meno per confusione nel Vecchio, non nel senso che si ignori la vicinanza del tempo, ma che non si conosca il giorno e l’anno.

Il tema della sostituzione nelle generazioni mentre si è in vita – “cum viventi adhuc … substitutus est …” – risuona nella disperata domanda di Cavalcante: “Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora?” (Inf. X, 67-68). Una ripresa del tema è al v. 111, allorché il poeta prega Farinata di dire a Cavalcante, “caduto” per disperazione nell’avello, “che ’l suo nato è co’ vivi ancor congiunto”, e se egli ha indugiato a rispondere provocando la disperazione del padre è stato per il dubbio sulla prescienza dei dannati che il ghibellino gli ha risolto. La poesia fa risuonare due registri differenti: Cavalcante pensa alla morte corporale; Dante, nella risposta, pensa alla sostituzione in vita. L’amico Guido, ancora vivo nella primavera 1300, non è infatti con lui. Zaccaria, il padre di Giovanni Battista divenuto muto sulle cose che avverranno, è figura che ben si addice al padre di Guido, che non vede il tempo che s’appressa. Guido stesso, “quelli cui io chiamo primo delli miei amici”, è controfigura del Battista nella sua donna, quella monna Vanna-Primavera che nella Vita Nova (cap. 15; ed. a cura di G. Gorni, Torino 1996) viene prima di monna Bice-Amore, «però che lo suo nome Giovanna è da quello Giovanni lo quale precedette la verace luce dicendo: “Ego vox clamantis in deserto: parate viam Domini” (Jo 1, 23)».

Si possono notare le tracce di questa esegesi nel caso della Tolomea, lì dove i traditori degli ospiti ‘cadono’ prima di morire, mentre un demonio ne “governa” il corpo in terra. Un’invenzione di Dante, che il figlio Pietro si affrettò a difendere contro possibili riserve teologiche affermando trattarsi di finzione poetica, di un’allegoria dello stato di disperazione di quei peccatori. Ma la meravigliata domanda a frate Alberigo: «“Oh!” diss’ io lui, “or se’ tu ancor morto?”» (Inf. XXXIII, 121-123) è una variante di quella fatta dal padre di Guido: “non viv’ elli ancora?”, ed è cucita, e ad essa rinvia, con gli stessi fili di un’esegesi che sottolinea, utilizzando Gioacchino da Fiore, l’incertezza sulle generazioni e la traslazione ad altri del governo di chi è ancora in vita.

Il caso di Cavalcante non resta isolato, perché un momento simmetrico, per la presenza dei temi del ‘sospetto’ e del guardarsi attorno, si ha in Purg. XXII, 115-126, allorché Virgilio e Stazio, sulla soglia del sesto girone della montagna, tacciono “di novo attenti a riguardar dintorno”, presi dal “sospetto” su quale via prendere, finché Virgilio determina che, come fatto fino allora, si debba volgere “le destre spalle” all’orlo esterno del balzo. Stazio, “anima degna”, dà il suo assenso. L’ora – indicata dall’essere già le prime “quattro ancelle … del giorno / rimase a dietro, e la quinta era al temo” – è fra le dieci e le undici antimeridiane: l’ora del sesto stato è il mezzogiorno, e ciò significa che i tre poeti si trovano prossimi al sesto ma ancora sotto il regime del quinto. Il sesto e il settimo stato della Chiesa coincidono, nella teologia dell’Olivi, con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Che la consuetudine tenuta per il passato, di girare verso destra, venga mantenuta nella circostanza – “così l’usanza fu lì nostra insegna” – corrisponde al fatto che a illuminare il sesto stato cooperano tutte le illuminazioni degli stati precedenti e la fama di Cristo, della sua fede e della sua Chiesa diffusa per il mondo a partire dal primo stato fino ai tempi moderni [17]. Il “nuovo” è segno del sesto stato, che è di “renovatio” della vita evangelica: così Virgilio e Stazio sono “di novo attenti a riguardar dintorno”. Il sesto girone del purgatorio è quello dove Dante incontra Bonagiunta da Lucca, il poeta che gli chiede se sia “colui che fore / trasse le nove rime” (Purg. XXIV, 49-51). Nel Limbo, alle quattro grandi ombre di Omero, Orazio, Ovidio e Lucano si aggiunge la quinta di Virgilio: “tra cotanto senno” Dante è sesto (Inf. IV, 102) [18]. Da notare altre simmetrie tra Inf. X, 55-60 e i versi che precedono Purg. XXII, 115-126, nel colloquio tra Stazio e Virgilio: “per questo cieco carcere / nel primo cinghio del carcere cieco”, “mio figlio, ov’ è? / dimmi dov’ è Terrenzio nostro antico”, “e perché non è teco? / che sempre ha le nutrice nostre seco”. Virgilio dunque determina, con l’assenso di Stazio, la via da seguire per andare al sesto stato, che è la compiuta età dello Spirito (già iniziata in Purg. IX con l’apertura della porta del purgatorio, la “porta di san Pietro”). Come Virgilio, Cavalcante dubita sull’imminente inizio dell’età dello Spirito ma, a differenza del poeta pagano, equivoca nella risposta di Dante sulla sorte del figlio.

Una curiosa variazione è a Purg. XII, 127-136, allorché Dante, passato l’angelo dell’umiltà, scopre di essere libero dalla prima delle sette “P” incise sulla sua fronte dall’angelo portiere con la punta della spada. Anche qui è presente il tema del sospetto: “Allor fec’ io come color che vanno / con cosa in capo non da lor saputa, / se non che ’ cenni altrui sospecciar fanno”, per cui, senza vedere, si aiuta con la mano a ritrovare le sei lettere restanti impresse sulla fronte.

Le citazioni di Gioacchino da Fiore sul proprio “sospetto”, riportate ad Ap 12, 6, possono essere confrontate con un passo del quarto libro della Concordia citato da Olivi prima di procedere, nella terza visione, all’esegesi della sesta tromba (Ap 9, 13). Gioacchino ritiene incauto definire con precisione gli anni dopo la quarantesima generazione, cioè a partire dal sesto stato, che coincide con la quarantunesima generazione. Usa l’immagine dei marinai, i quali in vista del porto ammainano le vele e utilizzano altri strumenti per venire a proda, oppure quella di coloro che, dopo aver navigato per lidi sicuri e conosciuti, iniziano a solcare acque sconosciute in modo cauto e circospetto.

Sono questi alcuni dei motivi presenti nell’episodio della corda che Virgilio, volgendosi verso il lato destro, getta nel burrone dove cade il Flegetonte verso Malebolge (Inf. XVI, 106-120). Dante pensa tra sé a questo atto come a un “novo cenno”, che il maestro segue con attento sguardo e al quale “e’ pur convien che novità risponda”. Poi afferma apertamente che si deve essere “cauti” (hapax) presso a coloro i quali, come Virgilio, non solo vedono gli atti esteriori ma penetrano col senno nei pensieri altrui. Comune con l’immagine di Gioacchino da Fiore è l’essere cauti (proprio di Dante nei confronti di Virgilio) o circospetti (proprio di Virgilio) di fronte alle novità. La corda, “novo cenno” al quale viene in su Gerione, è uno dei momenti che nell’Inferno sono segnati, topograficamente, dalla prevalenza dei temi del sesto stato [19].

Purg. XII, 127-129, luogo sopra ricordato, sembra riferibile ad Ap 9, 13 per l’espressione “come color che vanno / con cosa in capo non da lor saputa”; ad Ap 12, 6 per il “sospecciar”. Da confrontare il “novo cenno” di Inf. XVI, 116 (la corda gettata) con i “cenni altrui” di Purg. XII, 129. È da considerare che siamo nel primo girone della montagna dopo l’apertura della porta del purgatorio, che coincide con l’inizio del sesto stato oliviano o con l’età dello spirito di Gioacchino. Non sarà pertanto casuale l’espressione “trovai pur sei le lettere che ’ncise / quel da le chiavi a me sovra le tempie” (Purg. XII, 134-135) , che un esperto lettore o ascoltatore non avrebbe mancato di rilevare.

Il tema del “sospetto” si trova anche in Purg. VI, 25-48, allorché Virgilio invita Dante a non fermarsi “a così alto sospetto”, cioè a un dubbio sì profondo, senza una spiegazione data da Beatrice – “se quella nol ti dice / che lume fia tra ’l vero e lo ’ntelletto” -, dalla sua donna che potrà vedere sulla cima della montagna. Il dubbio è il seguente: nell’Eneide la Sibilla, supplicata dall’insepolto Palinuro di portarlo oltre l’Acheronte, aveva risposto che i decreti divini non si possono modificare con la preghiera – “desine fata deum flecti sperare precando” (Aen., VI, 376) -; è dunque vana la preghiera delle tante anime purganti che pregano Dante perché ricordi al mondo di pregare per loro? Virgilio risponde che la preghiera dei pagani non era udita in cielo e che, adesso, il giudizio divino non subisce alcun mutamento per il fatto che l’ardore della carità soddisfi “in un punto”, cioè in un istante, quanto dovuto dai peccatori per il riscatto delle loro colpe. Il “sospetto” di Dante riguarda dunque la possibilità che le preghiere abbrevino la permanenza nel purgatorio delle anime già elette – “sì che s’avacci lor divenir sante” -, come l’esitazione di Gioacchino da Fiore verte sul fatto se i giorni delle ultime due generazioni siano o meno abbreviati in favore degli eletti. Da notare che, secondo quanto Olivi afferma nel notabile VIII del prologo della Lectura, il sesto stato è il “punto” da cui dipendono gli altri stati, perché esso appare nel testo dell’Apocalisse in modo più evidente degli altri, che da esso assumono chiarezza quanto alla loro manifestazione nella storia, come l’intelligenza delle cose ordinate ad un fine dipende dal fine. È questo un tema che si ritrova nel punto luminosissimo – Dio – da cui dipende il cielo e la terra, circondato dai nove cerchi di fuoco, che Dante vede nel Primo Mobile, nono ma sesto, a partire dal cielo del Sole, dei cieli senza il cono d’ombra proiettato dalla terra (Par. XXVIII, 16-18, 40-42, 94-96) [20].

Il discorso di Virgilio, nel quale il poeta pagano si rimette a quanto dirà Beatrice, “quella … / che lume fia tra ’l vero e lo ’ntelletto” (Purg. VI, 44-45), corrisponde in parte a quanto Olivi dice delle affermazioni di Gioacchino da Fiore, molte delle quali ritiene non asserzioni ma opinioni. Nell’esegesi della quinta tromba (Ap 9, 11), il francescano sostiene che come per mezzo della naturale luce dell’intelletto conosciamo alcune cose in modo certo, quali i primi princìpi (“lo ’ntelletto de le prime notizie”, che l’uomo non sa da dove venga, a Purg. XVIII, 55-56); alcune come necessariamente da essi dedotte, altre invece opiniamo in base a ragioni probabili, e in queste opinioni possiamo errare senza che per questo sia falso il lume dell’intelletto a noi concreato, ma non erriamo in quanto siamo consapevoli che si tratta di opinioni e non di scienza infallibile, così per mezzo del lume dato in virtù della gratuita rivelazione conosciamo alcune cose come princìpi indubitabili, altre come conclusioni necessarie, altre ancora come probabili congetture (cfr. le espressioni “nec pro tanto fallimur … e la speranza di costor non falla”, Purg. VI, 35). A una precedente domanda su quanto sia lunga l’ascesa della montagna, Virgilio ha risposto che la salita, grave all’inizio, si fa poi sentire sempre più leggera, concludendo: “Più non rispondo, e questo so per vero” (Purg. IV, 96). Sa queste cose in modo indubitabile come fossero primi princìpi.

Dante evita di applicare ai ragionamenti di Virgilio il termine “opinioni”, come fa Olivi a proposito di Gioacchino da Fiore; il poeta pagano è mosso dal lume di Beatrice, per cui le sue sono asserzioni della ragione illuminata. È il “lume che nel ciel s’informa”, che muove l’ “alta fantasia”, cioè l’ “imaginativa” che fa a meno dei sensi. La fantasia è la virtù organica che media tra il sensibile e l’intelletto: chi la fa operare, si chiede il poeta, se la materia non è fornita dalle percezioni sensibili? Essa, nelle visioni estatiche di ira punita apparse nel terzo girone della montagna, viene stimolata da un lume che prende forma nel cielo, o per influsso astrale o perché mandato da Dio (Purg. XVII, 13-45; cfr. nota). Così è per Virgilio, che nel secondo girone si è rivolto al lume del sole, perché guidi il cammino coi suoi raggi (Purg. XIII, 13-21). ‘Opinione’ è quando la ragione va dietro ai sensi, per cui “ha corte l’ali”, ed “erra … dove chiave di senso non diserra”, come afferma Beatrice all’inizio della confutazione circa la provenienza delle macchie lunari dal raro e dal denso della materia, teoria averroista creduta da Dante (Par. II, 52-57). Virgilio non rappresenta soltanto, come si suole affermare, la ragione in quanto tale, ma la ragione vittoriosa sui sensi. Questa vittoria è prerogativa del terzo stato, dei dottori che confutano con la ragione le eresie e i loro fantastici e sensibili errori. Questo stato, che è della Chiesa ma che ha una sua prefigurazione nella legge data nell’Antico Testamento, Dante lo appropria agli Antichi, convinti sostenitori del libero arbitrio: “Color che ragionando andaro al fondo, / s’accorser d’esta innata libertate; / però moralità lasciaro al mondo” (Purg. XVIII, 67-69). Il terzo stato corrisponde all’intelligenza morale della Scrittura, che gli Antichi non conobbero, ma dei cui sviluppi furono ‘figura’ per essere poi da essa ricompresi attraverso la loro ‘vita nova’ nel poema sacro. La ragione illuminata ‘aspetta’ la fede, e qui Virgilio riconosce il suo limite: «Ed elli a me: “Quanto ragion qui vede, / dir ti poss’ io; da indi in là t’aspetta / pur a Beatrice, ch’è opra di fede”» (Purg. XVIII, 46-48).

Grande valore, considerata l’esegesi del “sospetto” sulla concordia gioachimita tra Vecchio e Nuovo Testamento, assume l’espressione di Virgilio sul fatto che non ci sia contraddizione tra la preghiera un tempo disgiunta da Dio (come fu vana la richiesta alla Sibilla di essere traghettato da parte dell’insepolto Palinuro) e l’odierno “foco d’amor” che soddisfa la colpa: “La mia scrittura è piana” (Purg. VI, 34). L’antico poeta non intende soltanto ‘il mio testo scritto’, bensì ‘quel che scrissi, che è anch’essa Scrittura antica da concordare con la nuova’. Essa è come l’angelica favella di Beatrice, “soave e piana” (Inf. II, 56-57), di cui è figura, per cui l’alta tragedia si è fatta, convertendosi, “sermo humilis”.

Nel Notabile VII del Prologo della Lectura, Olivi inserisce il celebre passo sulla “commutatio” del pontificato. I temi presenti in questo passo sono principalmente due: l’alterno succedersi delle stirpi sacerdotali nell’Antico Testamento, per disegno divino o per deposizione da parte di un re (il caso di Abiatar da parte di Salomone), e una sorta di corsi e di ricorsi tra povertà e ricchezza del pontificato nel Nuovo Testamento, fino al definitivo ritorno, nel sesto stato, alla stabilità dell’originaria povertà evangelica. Se si collazionano i temi propri della sesta vittoria (Ap 3, 12) con quelli propri della “commutatio” del pontificato (Notabile VII), si deduce che il sesto stato si presenta come “novum seculum” che rinnova il vecchio e in cui ritorna l’originaria povertà del primo stato. La nuova Gerusalemme, ossia la pace, discende dal cielo e una nuova progenie spirituale viene creata. La virginea prole è pure tema della quarta visione, che inizia con il capitolo XII, dove appare la donna (la Chiesa) vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle (cfr. l’esegesi ad Ap 12, 7). Questi motivi sono la veste spirituale, perfettamente aderente, dei versi della quarta egloga virgiliana che celebrano la rinnovata età dell’oro, versi che Stazio ripete nel dichiarare il suo debito verso Virgilio: “Per te poeta fui, per te cristiano” (Purg. XXII, 64-73). Se tra i due poeti sta il mistero della predestinazione per cui uno fu toccato dalla Grazia e l’altro no, qui Virgilio è non solo profeta del primo avvento di Cristo ma anche della seconda e altrettanto grande “renovatio”, quella del sesto stato, in cui ha luogo la conversione delle genti e del popolo d’Israele fino allora escluso. La lode che Stazio fa di Virgilio assomiglia a quella che nel cielo del Sole Bonaventura pronuncia del “calavrese abate Giovacchino / di spirito profetico dotato” (Par. XII, 139-141), il quale, come dice Olivi, vide in spirito il sesto stato. Nel Limbo, alle quattro grandi ombre di Omero, Orazio, Ovidio e Lucano si aggiunge la quinta di Virgilio: “tra cotanto senno” Dante è sesto (Inf. IV, 102). Si noterà che “Secol si rinova” non c’è in Virgilio, ma in Olivi; e se ciò non bastasse, si aggiunga “torna giustizia e primo tempo umano”.

____________________________________________________________________________________________________________________

[Nota alla tabella precedente]

La terza vittoria (la cui esegesi conclude l’istruzione data a Pergamo, la terza chiesa d’Asia) consiste nella vittoriosa ascesa al di sopra della fantasia mossa dal senso, che è causa di errore e di eresia. Questa salita avviene tramite la prudenza che mette in fuga le nebbie, gli errori e gli impulsi precipitosi e temerari. È propria dei dottori che vincono gli errori della fantasia eretica, a loro spetta il premio del singolare apprendimento e del gusto dell’arcana sapienza di Dio. Così alla terza chiesa d’Asia (Pergamo) viene detto: “Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza lucida sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve” (Ap 2, 17). La fantasia erronea è pure il difetto che rende chiuso il terzo sigillo (ad Ap 5, 1).

I temi della fantasia e dell’errore, dalla terza vittoria, emergono con evidenza (accanto ad altri del terzo stato) nel terzo girone del Purgatorio. Cessate le visioni estatiche di mansuetudine, che precedono l’episodio di Marco Lombardo, il poeta, tornato con l’anima “di fori / a le cose che son fuor di lei vere”, riconosce che le cose da lui viste erano “non falsi errori”, errori in quanto non esistenti nella realtà, non falsi come esperienza di visione soggettiva (Purg. XV, 115-117). Dopo l’uscita dal fumo degli iracondi (momento in cui il poeta si appella all’immaginazione del lettore, Purg. XVII, 1-9), è la volta delle visioni di ira punita. La loro descrizione è preceduta da un’apostrofe all’ “imaginativa”, cioè alla fantasia, la facoltà dell’anima che media tra il sensibile e l’intelletto: chi la fa operare, si chiede il poeta, se la materia non è fornita dalle percezioni sensibili? Essa, in questo caso, viene stimolata da un lume che prende forma nel cielo, o per influsso celeste o perché mandato da Dio (Purg. XVII, 13-18). Nel caso delle visioni estatiche, pertanto, il poeta consegue la terza vittoria, cioè ascende al di sopra della fantasia che muove dal senso, causa di errore e di eresia: il lume celeste che muove l’ “imaginativa” corrisponde al lume dei dottori (prologo, Notabile X). È l’ “alta fantasia” (Par. XXXIII, 142), cioè la visione intellettuale che, come quella dell’Apocalisse avuta da Giovanni, non viene sminuita dal fatto di essere aiutata da figure (Ap 1, 2). È da notare, nell’apostrofe all’ “imaginativa”, la presenza di un altro tema del terzo stato (la tuba dottorale: prologo, Notabile I) nel riferimento al suonar delle “mille tube” che non potrebbero impedire il rapimento dell’anima dalle impressioni del mondo esterno (l’espressione “ch’om non s’accorge” contiene il motivo dell’uomo razionale, sempre dal Notabile I). Il rapporto equivoco tra l’immagine vera e quella erronea (le cose vere fuori dell’anima e i “non falsi errori” all’interno) continua nelle visioni di ira punita, nell’immaginazione di Aman crocifisso, tra Assuero, Ester e il giusto Mardocheo, la quale si rompe da sola, come una bolla d’aria che viene meno al rompersi del velo d’acqua che l’avvolge (Purg. XVII, 31-33): il tema del rompere l’errore (in questo caso non falso) è proprio della terza chiesa (Pergamo), alla quale Cristo si presenta come colui che ha la rumphea, cioè la spada acuta che scinde e divide (Ap 2, 12). La fine delle visioni (ibid., 40-45) corrisponde al cader giù dell’immaginare del poeta percosso nel volto dal lume dell’angelo della pace, come il sonno “si frange” (altro motivo appropriato alla chiesa di Pergamo) guizzando allorché il viso è percosso da “nova luce” (la pietruzza lucida che contiene il nome nuovo, premio della terza vittoria ad Ap 2, 17).

____________________________________________________________________________________________________________________

[LSA, prologus, Notabile VI] Tertia ratio magis litteralis est quia ut quidam finis sollempnis et quoddam sollempne initium novi seculi monstretur esse in sexto statu et plenius in septimo […][LSA, prologus, Notabile VII] […] sicque tertio, reiecta tota vetustate huius seculi, renovaretur et consumaretur seculum per gloriam et in gloria Christi. […]

|

|

Purg. XXII, 67-72Facesti come quei che va di notte,

|

Egloga IV, 5-7Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo

|

2.2. Un passato remoto equivoco (“ebbe”): morte corporale o sostituzione nel primato della “gloria de la lingua”?

Cosa intendeva dire Dante a Cavalcante – «E io a lui: “Da me stesso non vegno: / colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”» (Inf. X, 61-63)? Cosa comprende il padre di Guido – «Come? / dicesti “elli ebbe”? non viv’ elli ancora? / non fiere li occhi suoi lo dolce lume?» (ibid., 67-69)? Per intendere bene l’equivoco fra i due bisogna esaminare il tessuto spirituale di Purg. XI.

Al vescovo di Efeso, il metropolita delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione, viene minacciato lo spostamento del candelabro, cioè la “translatio” del primato ad altra chiesa, qualora nel suo allontanarsi, discendendo in basso, non ritorni, risalendo, alla carità originaria: “Memor esto itaque unde excideris et age penitentiam et prima opera fac. Sin autem, venio tibi et movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi penitentiam egeris” (Ap 2, 5).

Efeso viene assimilata all’ “Ecclesia ex circumcisione”, che aveva sede a Gerusalemme. Questa peccò di vanagloria nella superba presunzione del suo primato che le derivava dall’essere stata la prima a credere in Cristo, dal fatto che i Gentili la onoravano e seguivano come maestra che li aveva illuminati in Cristo e tratti a Cristo, dalla gloria dei suoi patriarchi e profeti e dalla legge e dal culto di Dio per lungo tempo in essa sola fondati. Tra i motivi della traslazione, avvenuta con la fissazione della sede in Roma da parte di san Pietro, rientra anche quello per cui i Giudei dovevano essere, all’avvento di Cristo, abbandonati nella loro cecità e la sede somma di Cristo posta a Roma, nella principale sede dell’Impero dei Gentili. Ad umiliazione di questo superbo primato, Cristo si mostra all’inizio dell’istruzione rivolta alla chiesa di Efeso come “Colui che tiene le sette stelle nella sua destra” (Ap 2, 1), cioè tutti i preclari prìncipi e prelati di ogni chiesa, e che è presente in tutte le chiese attuali e future, che percorre e visita. Egli è il sommo re e pontefice, molte altre importanti chiese sono e dovranno porsi sotto Cristo oltre alla superba Gerusalemme. Olivi, a differenza di Riccardo di San Vittore che si mantiene nell’interpretazione letterale e morale, fa della “translatio” uno dei motori della storia. Essa infatti non avviene solo con la chiesa di Gerusalemme, perché si verificherà ancora, alla fine del quinto stato della Chiesa, con la traslazione del primato della nuova Babilonia alla nuova Gerusalemme e, al termine dell’ultima e prava parte del settimo stato, nella traslazione alla Gerusalemme celeste.

Se alla chiesa di Efeso (la prima delle sette chiese d’Asia) viene minacciato lo spostamento del candelabro, alla sesta chiesa, Filadelfia (il sesto stato è il tempo di Olivi e di Dante), viene minacciata la perdita della corona se non persevererà nella fede e nelle buone opere. Come infatti il primo stato della Chiesa, designato con la chiesa di Efeso, ebbe il primato rispetto al secondo stato generale del mondo (la gioachimita età del Figlio), definito da san Paolo il tempo della pienezza delle genti (Rm 11, 25-26), così il sesto stato avrà il primato rispetto al terzo stato generale, che durerà fino alla fine del mondo (l’età dello Spirito, che coincide appunto con gli ultimi due stati della Chiesa, il sesto e il settimo). La traslazione viene minacciata affinché le chiese e i loro vescovi non insuperbiscano credendo che altri non possa sostituirle in modo ugualmente degno. Inoltre, sia la Chiesa primitiva sia quella del sesto stato subentrano nella gloria ad un’altra, la prima alla Sinagoga, la seconda alla meretrice Babilonia, che verrà condannata agli inizi del sesto stato (Ap 3, 11).

La collazione dei due luoghi relativi alla chiesa di Efeso (Ap 2, 5) e alla chiesa di Filadelfia (Ap 3, 11) conduce al primo girone del Purgatorio, quello dei superbi, dove Oderisi da Gubbio riconosce la superiorità nell’arte della miniatura di Franco Bolognese e cita altri due celebri esempi di “translatio”. Come Cimabue è stato superato da Giotto nella pittura, “così ha tolto l’uno a l’altro Guido / la gloria de la lingua; e forse è nato / chi l’uno e l’altro caccerà del nido” (Purg. XI, 79-84, 94-99). L’essere onorati e “illuminati”, vanto della chiesa di Efeso, viene appropriato a Oderisi, “l’onor d’Agobbio” e, in senso equivoco, all’arte della miniatura, “ch’alluminar chiamata è in Parisi” (il francese “enluminer”). Oderisi, con atto di umiltà, afferma che tutto l’onore è di chi gli è subentrato, ed è suo solo in parte.

“Credette Cimabue ne la pittura / tener lo campo”: il verbo tenere designa il potere di Cristo che “tiene” nella mano destra le sette stelle, cioè tutte le chiese presenti e future (cfr. Ap 2, 1), le quali ‘tengono’ un primato solo temporaneo. Non diversamente Provenzan Salvani, un altro purgante nel girone dei superbi, “fu presuntüoso / a recar Siena tutta a le sue mani” (Purg. XI, 121-123).

La gloria preparata per la Sinagoga e poi traslata alla Chiesa di Cristo, o quella che dal quinto stato viene passata al sesto, è appropriata ai due Guidi (per lo più intesi come Guido Cavalcanti e Guido Guinizzelli), che verranno superati dalle nuove rime di Dante (il quale non a caso è “sesto tra cotanto senno” nella “bella scola” dei poeti del Limbo, Inf. IV, 100-102). L’espressione “ha tolto l’uno a l’altro Guido” corrisponde all’evellere per cui il candelabro viene spostato.

I temi propri del primato della chiesa di Gerusalemme, onorata maestra illuminatrice e per lungo tempo sola depositaria della legge divina e del culto, si trovano nelle parole che Dante rivolge a Virgilio subito dopo l’apparizione di questi nella “diserta piaggia”: egli è “onore e lume” degli altri poeti, solo maestro da cui il fiorentino ha tolto “lo bello stilo che m’ha fatto onore”, cioè lo stile tragico o elevato (Inf. I, 82-87). L’espressione “da cu’ io tolsi”, considerato il significato, di passaggio del primato, che il verbo ‘togliere’ assume nel discorso di Oderisi relativo ai due Guidi, adombra forse un’idea di onorevole “translatio” del primato poetico da Virgilio a Dante (senza, ovviamente, alcun riferimento alla superbia). Non diversamente si rivolge Stazio a Virgilio, che per primo lo avviò alla poesia e lo illuminò nella fede cristiana (Purg. XXII, 64-66: non c’è il verbo ‘togliere’, ma a Virgilio è attribuito per due volte un “prima”; “tamquam per eam illuminati in Christo et tracti ad Christum … e prima appresso Dio m’alluminasti).

In Purg. XI, per bocca di Oderisi da Gubbio che purga la superbia nel primo girone della montagna, Dante fa dunque risuonare i temi propri del primato della superba chiesa di Gerusalemme, onorata maestra illuminatrice e per lungo tempo sola depositaria della legge divina e del culto, primato traslato ad altri per presunzione e minacciato ad Efeso, la principale delle sette chiese d’Asia. L’esegesi della prima chiesa (Ap 2, 5) è da collazionare con quella della prima tromba (Ap 8, 7), la quale risuona contro la durezza giudaica che non volle riconoscere Cristo. Il male venuto sui Giudei viene così espresso: “e la terza parte della terra fu combusta, e la terza parte degli alberi fu bruciata e ogni erba verde fu combusta”. Secondo una delle interpretazioni proposte, nessuno che non sia fermo nella fede e nella carità come la terra o un albero può vincere quella che fu la tentazione giudaica contro Cristo, forte di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’ (cioè degli avi) e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo. A questa tentazione non può resistere chi è fragile e instabile come l’erba che inaridisce.

Il panno, che cuce insieme Ap 2, 5 (prima chiesa) e Ap 8, 7 (prima tromba), si mostra il medesimo per Inf. X e Purg. XI. Si confrontino, ad Ap 2, 5, le espressioni “Si vero queratur plenior ratio sui casus vel translationis predicte … Primum est inanis gloria et superba presumptio de suo primatu et primitate, quam scilicet habuit” con le parole “forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”, dette da Dante a Cavalcante (Inf. X, 63), e con “ogn’ uomo ebbi in despetto tanto avante” dette da Omberto Aldobrandesco (Purg. XI, 64), ed anche la superbia di Capaneo, che “ebbe e par ch’elli abbia / Dio in disdegno, e poco par che ’l pregi” (Inf. XIV, 69-70). Per quanto le situazioni siano diverse o solo parzialmente simili e i motivi variamente appropriati, la memoria del lettore consapevole doveva essere sollecitata verso quei punti esegetici. In ogni caso habuit, nell’esegesi, è tempo incontestabilmente legato a una “translatio” avvenuta. Nella risposta di Dante a Cavalcante, “ebbe” è parola chiave dell’equivoco: il padre di Guido pensa alla morte corporale; Dante pensa alla traslazione del primato, vivente ancora il primo dei suoi amici, nella “gloria de la lingua”. La domanda di Cavalcante – «piangendo disse: “Se per questo cieco / carcere vai per altezza d’ingegno, / mio figlio ov’ è? e perché non è teco?”» (Inf. X, 58-60) – vuole anche dire: ‘perché mio figlio non è come te sesto, cioè della generazione che ha messo fuori le nove rime?’.

Unito alla primitas da Ap 2, 5, l’avere dalla propria parte “auctoritatem et testimonium maiorum et antiquiorum”, da Ap 8, 7, è nella domanda di Farinata – «guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, / mi dimandò: “Chi fuor li maggior tui?”» (Inf. X, 41-42) –, nelle successive parole dopo che l’ubbidiente poeta tutto gli ha aperto in merito – «poi disse: “Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte”» (ibid., 46-47) -, nonché nel riconoscimento della propria arroganza da parte di Omberto – “L’antico sangue e l’opere leggiadre / d’i miei maggior mi fer sì arrogante” (Purg. XI, 61-62).

“Ma i vostri non appreser ben quell’ arte … forse cui Guido vostro ebbe a disdegno” (Inf. X, 51, 63): alla presunzione del primato politico in Farinata, il quale viene a sapere da Dante che i suoi ghibellini non hanno appreso l’arte di rientrare a Firenze, a differenza degli avversari per due volte dispersi che ne sono stati capaci in entrambi i casi, fa seguito la presunzione che alla poesia basti l’ “altezza d’ingegno” senza guida [21].

Capopopolo e capitano d’arte, Farinata assume la veste di vescovo di una chiesa detentrice di un primato solo temporaneo e soggetto a “translatio”. Ad Ap 2, 1 Olivi precisa che per ‘chiese’ (quelle d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione), le cui qualità positive o negative si sviluppano nella storia, non sono da intendere soltanto i vescovi, perché vi compartecipano tutti i fedeli: “[…] episcopi istarum ecclesiarum non commendantur vel increpantur vel instruuntur solum pro se, sed etiam sub nomine eorum intelliguntur ecclesie ipsorum commendari et increpari et moneri”. Lo dice nel male Farinata, al quale Dante chiede conto dello strazio di Montaperti: “A ciò non fu’ io sol ”, non fu cioè solo lui, capo dei ghibellini, a muovere contro la sua città; lo fece con gli altri della sua parte, assimilata a una ‘chiesa’ (Inf. X, 89-90). Lo ripete nel bene Ugo Capeto, fra gli avari e i prodighi purganti che dicono durante il giorno gli esempi virtuosi: “dianzi non era io sol ” (Purg. XX, 122).

3. Essere “sospesi”: desiderio inappagato di Dio o vita contemplativa?

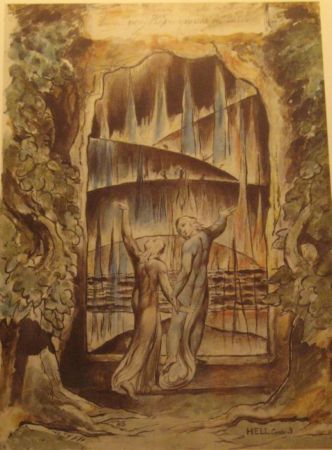

La descrizione della pena degli eresiarchi conduce ai primi versetti del capitolo IV, in relazione al cielo, cioè alla Scrittura, che viene aperto a Giovanni elevato a visioni sempre più nuove e ardue (Ap 4, 2: “et ecce ostium apertum in celo”; cfr. nota) [22]. Come sulla porta della tomba di Cristo era posta una pietra grande e pesante che fu rimossa al momento della resurrezione e dell’uscita di Cristo dal sepolcro, così il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso all’intelligenza spirituale. Nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. L’assenza di grandi opere nella Chiesa era anch’essa come una porta chiusa che impediva di contemplare la “fabrica ecclesie”. Colui che per primo aprì la porta e diede la prima voce che ci fece salire al cielo fu Cristo, con la sua illuminazione e dottrina. La voce degli antichi profeti, che chiuse la porta con figure e promesse terrene, depresse il senso carnale dei Giudei piuttosto che elevarlo. Cristo, invece, con l’esempio della sua vita spiritualissima, con la morte della sua carne e con l’abbondante infusione del suo spirito, fece in modo che gli apostoli e qualunque uomo spirituale fossero in spirito e quasi non in carne (“et statim fui in spiritu”), secondo quanto detto ai Corinzi da san Paolo: “L’uomo animale non percepisce né può comprendere le cose dello Spirito di Dio, l’uomo spirituale invece giudica ogni cosa”, cioè è dotato di discernimento (1 Cor 2, 14-15). Cristo, in Giovanni 10, 1-9, definisce sé “porta” e “portinaio”. Chi con chiara fede e intelligenza si fissa in lui in modo che gli venga incontro in ogni luogo della Scrittura e in ogni fatto della Chiesa, lo avrà in quei luoghi e in quei fatti come il sole che irraggia fugando le tenebre.

Il tema, da Ap 4, 2, della pietra rimossa che chiudeva la tomba, congiunto con quello della durezza, si trova nelle arche degli eretici, “monimenti”, o “sepolcri”, dai “coperchi” “sospesi” e “levati” fino al momento in cui verranno chiusi il giorno del giudizio, ma dai quali “fuor n’uscivan sì duri lamenti” (Inf. IX, 121-123, 131; X, 7-12).

Questi significati, appropriati alle arche infuocate, non escludono il senso letterale, in cui sono racchiusi; si tratti di un calco dei roghi comminati come pena degli eretici da Federico II [23] oppure del Salmo 48, 12-13, dove è presente la medesima equiparazione fra uomini e bestie data da Ecclesiaste 3, 18-19, con l’aggiunta: “sepulchra eorum domus illorum in aeternum”, luogo addotto da Salimbene nel noto passo su Federico II epicureo.

L’essere “sospesi” ha qui un senso proprio, da connettere alla contemplazione. Dei quattro animali (leone, bue o vitello, simile a un uomo, aquila) che ad Ap 4, 7-8 sono in mezzo e intorno al trono della sede divina, quello simile a un’aquila che vola designa coloro i quali “sono sospesi nella contemplazione” (“in aquila [accipiamus] contemplatione suspensos”). L’apertura del coperchio ‘sospeso’ delle arche allude dunque alla possibilità di vedere il futuro da parte dei dannati. Farinata vede, cioè contempla, le cose che sono lontane nel tempo, senza sapere nulla degli eventi vicini o presenti (Inf. X, 97-108). Ma questa “mala luce”, cui fa riferimento la sospensione del coperchio, verrà meno il giorno del giudizio, allorché non ci sarà più futuro e l’avello verrà chiuso e con esso l’accesso all’illuminazione divina che “cotanto ancor ne splende” e consente al ghibellino di profetizzare l’esilio di Dante.

Di qui il valore equivoco dell’esser “sospesi”, che designa sì lo stato di coloro che, nel Limbo, vivono in eterno nel desiderio di Dio senza speranza di appagamento, ma pure lo stato di chi, contemplando, è capace di vedere più degli altri. Il volare di Omero sopra gli altri è un filo tratto dalla quarta tromba (il quarto stato è per antonomasia quello dei contemplativi): si tratta di un’altra citazione gioachimita, relativa a Gregorio Magno che molto scrisse sulla fine del mondo e che seppe meglio di chiunque percorrere i sentieri dell’allegoria, “ardue vie del cielo” (Ap 8, 13): “quique allegoriarum semitas ac si arduas celi vias altius pre ceteris prevolavit │ che sovra li altri com’ aquila vola” (Inf. IV, 96) [24].

In tal senso è da intendere la curiosa terzina riferita a Maometto in Inf. XXVIII, 61-63, il quale nella nona bolgia parla di Fra Dolcino ‘sospendendo’, cioè alzando, un piede per rimettersi in cammino e distendendolo poi a terra, finito di parlare, nell’allontanarsi. Maometto è dotato di spirito profetico, per cui contempla la futura fine (nel 1307) dell’eretico novarese per “stretta di neve” e fa concordare il movimento del piede con il quarto senso della Scrittura, l’anagogico, assimilato all’aquila sospesa nella contemplazione e al profetare. Cessata la profezia, il piede si distende per terra in quanto dal senso anagogico, in virtù del quale stava sospeso, scende al senso letterale designato dal vitello (o bue) che solca la terra [25]. Maometto riprende “la dolente strada” verso il diavolo che riapre le ferite con la spada, perché tale è “il martiro” inflitto ai seminatori di scandalo e di scisma, e anche questo concorda con l’animale sofferente, aggiogato, destinato al martirio che designa il senso storico o letterale.

L’essere sospesi nella contemplazione come un’aquila (Ap 4, 7-8) si accompagna allo stare fissi nel tempio come una colonna, proprio della sesta vittoria (Ap 3, 12) [26]. Ne è esempio Beatrice la quale, nell’attesa che le schiere del trionfo di Cristo discendano al cielo delle stelle fisse, “stava eretta e attenta”, “sospesa e vaga” verso il mezzogiorno, come sta l’uccello che con ardente affetto attende la luce del sole (Par. XXIII, 1-15: l’attendere è tema del quinto sigillo, ad Ap 6, 11; il meriggio è proprio del sesto stato, allorché la faccia di Cristo luce come il sole in tutta la sua virtù, ad Ap 1, 16). Ne è ulteriore esempio il pellegrino che, pervenuto all’Empireo, “si ricrea / nel tempio del suo voto riguardando” e comprende con lo sguardo la forma generale del paradiso “in nulla parte ancor fermato fiso”, per cui si rivolge a Beatrice desideroso di domandare “di cose / di che la mente mia era sospesa” (Par. XXXI, 43-57).

‘Sospeso’ ha però anche un senso negativo di interruzione del canto di lode cui subentra il pianto, secondo quanto è scritto nel Salmo: “Sui fiumi di Babilonia sedevamo piangendo, e ai salici sospendemmo le nostre cetre dicendo: come canteremo il cantico del Signore in una terra straniera?”, cioè in Babilonia (Ps 136, 1-4). Ne conseguono, analogicamente, confusione, disordine nelle virtù, pianto, ‘sospensione’ del parlare (a Purg. XXXI, 9, “li organi suoi”, cioè quelli che esprimono la voce di Dante, fa segno mnemonico degli “organa nostra”, cioè delle cetre, di cui dice il Salmo), come nel corso del ‘giudizio’ che Dante deve sostenere di fronte a Beatrice apparsagli nell’Eden [27].

Il dubbio di Cavalcante, espresso in forma interrogativa, si appunta sulla lacrimosa espressione: “mio figlio ov’ è? e perché non è teco?” (Inf. X, 60). A lui, dannato, è appropriato il forte pianto di Giovanni ad Ap 5, 4. Questo pianto, sostiene Olivi, è proprio dei momenti (al tempo degli apostoli, delle grandi eresie e dell’Anticristo) nei quali quanti sono inconsapevoli della ragione che permette le tribolazioni e le “pressure” causate dalle eresie, e il terrore provocato dall’imminenza dei pericoli, piangono e sospirano affinché il libro segnato da sette sigilli venga aperto, almeno per la parte che è consentito aprire in quel tempo. Il pianto di Cavalcante, quasi un lamento femminile [28], si ritroverà nel pianto di Lavinia per la morte suicida della madre Amata, della quale non comprende il motivo (“O regina, / perché per ira hai voluto esser nulla?”, Purg. XVII, 35-36). Il dubbio inconsapevole si insinua anche nella statuaria effigie di Farinata: “E se tu mai nel dolce mondo regge, / dimmi: perché quel popolo è sì empio / incontr’ a’ miei in ciascuna sua legge?” (Inf. X, 82-84). A differenza di Cavalcante non vi sarà pianto, ma solo sospiro dopo la risposta di Dante.

Così piange la Roma «vedova e sola, e dì e notte chiama: / “Cesare mio, perché non m’accompagne?”» (Purg. VI, 112-114), nella “pressura” dei “gentili” (ibid., 109-110; hapax): l’apostrofe ad Alberto tedesco ripete quattro volte (ibid., 106, 109, 112, 115) il “veni et vide” apocalittico detto a Giovanni all’apertura dei primi quattro sigilli. Anche Virgilio mostra di non comprendere la ragione della ‘pressura’ di Dante nella “diserta piaggia”: “Ma tu perché ritorni a tanta noia?” (Inf. I, 76). Il lutto, proprio di Lavinia, segna anche Aristotele e Platone e molti altri, dei quali dice Virgilio, che desiderarono vedere tutto senza frutto, “tai che sarebbe lor disio quetato, / ch’etternalmente è dato lor per lutto” (Purg. III, 34-45); in questo caso il sospiroso desiderio, che fu già dei Padri nel Limbo, di vedere tutto il libro aperto (che solo Cristo, nei suoi tre avventi, avrebbe aperto compiutamente) sostituisce il pianto.

[nota alla tabella precedente]

Il tema giovanneo di Cristo come porta – “Ego sum hostium. Per me, si quis introierit …” – inizia, con l’anafora del “per me”, i tre versi della prima terzina che contiene la scritta della porta dell’inferno. Su di essa sono scritte parole di colore oscuro e dal senso duro, non solo minacciose, ma pure chiuse a ogni illuminazione spirituale (Inf. III, 10-12). I motivi del chiudere e della durezza segnano la descrizione del fondo dell’inferno, “nel loco onde parlare è duro”, che necessita di rime “aspre e chiocce”: in suo aiuto il poeta invoca le Muse, che aiutarono Anfione “a chiuder Tebe” traendo con il suono della lira le pietre delle mura dalle falde del monte Citerone (Inf. XXXII, 10-14). È anche “cosa dura” dire della “selva selvaggia e aspra e forte” (Inf. I, 4-5).

L’Inferno è la cantica dell’antica durezza lapidea, dell’impetrarsi, del parlare duro di cose dure a dirsi, del duro giudizio, del senso duro della scritta al sommo della porta, dei duri lamenti, dei duri demoni, dei duri veli del gelo, della gravezza. Il conte Ugolino incarna la durezza nel più alto grado. Eppure, da peccatore dannato, alle parole del poeta “la bocca sollevò dal fiero pasto”, quasi aprendo per un attimo uno spiraglio nella sua bestialità. Quel “sollevò” contiene in sé il tema, da Ap 4, 1-2, dell’aprirsi della porta alla voce di Cristo che solleva con la sua illuminazione e dottrina dal senso carnale chiuso e impetrato. E ciò anche se il levarsi avviene per puro odio, affinché le parole che seguono “esser dien seme / che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo”, ed anche se al termine del suo parlare e lacrimare insieme il conte riprende a rodere coi denti il misero teschio del vicino. Solo la parola del poeta riesce per un attimo a farlo levare, ripetendo nel “cieco carcere” senza tempo il gesto compiuto dai suoi figli nella Muda, i quali “di sùbito levorsi” allorché videro il padre mordersi le mani. Più avanti, nella Tolomea, a frate Alberigo non saranno ‘levati’ dal viso i duri veli (Inf. XXXIII, 112). A Filadelfia, la sesta chiesa d’Asia, viene data la libertà di parlare per dettato interiore (le viene aperto l’ “ostium sermonis”, Ap 3, 8). Questo tema cristiforme è cantato anche nell’inferno. Far parlare liberamente, per dettato interiore, quasi invitando a un convivio spirituale e rompendo, per quanto dura il parlare, la vecchia roccia infernale, corrisponde alla poetica di Dante che nasce per interno dettato e ispirazione d’Amore, dietro al quale il poeta si tiene stretto come alla sua Regola. Così i dannati vengono con desiderio e volontario consenso, con “disio” e con “velle”, e varcano questa ideale porta aperta al parlare in una pausa di conversione e di pace. All’ “affettuoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono “dal voler portate” verso un momento di mutazione, sebbene limitata al successivo colloquio, “mentre che ‘l vento, come fa, ci tace”. Tutto l’Inferno è un contrappunto tra la durezza del giudizio eterno e l’attimo in cui la parola, quasi frangendo il giudizio, sospende la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi subitamente per poi ricadere al modo di Ciacco, sollevarsi da atti bestiali per ritornare ad essi dopo aver parlato, come nel conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per sé stesse mosse, sta un solo desiderio, il vivere ancora nel grande libro che è stato a Dante aperto e che questi trascrive nel corso del suo viaggio. [Sul conte Ugolino cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, 2.7, tab. X; L’agone del dubbio, ovvero il martirio moderno, 2, tab. IV, V, 1-6]

Il levarsi quasi al di fuori del corpo, in puro spirito, viene sperimentato dal poeta nell’ascesa al cielo, cui viene levato grazie al lume divino riflesso in lui dagli occhi di Beatrice, e si esprime nelle parole “S’i’ era sol di me quel che creasti / novellamente, amor che ’l ciel governi, / tu ’l sai …”, cioè solo Dio sa se io ero solo anima o anche col corpo, che corrisponde nell’esegesi al “fecit suos apostolos et quoscumque spirituales suos esse in spiritu et quasi non esse in carne”, per quanto fossero ancora in vita (Par. I, 73-75; gli echi del passo paolino [2 Cor 12, 2-4] sono incastonati nell’esegesi apocalittica, dove pure è citato san Paolo, in un passo diverso [1 Cor 2, 14-15]). Creato “novellamente” fu lo spirito, da ultimo, dopo il corpo: nel commento dell’Olivi l’aggettivo “novus”, appropriato alla visione, è collegato all’essere “in spiritu” di Giovanni (Ap 4, 1).

Di fronte al “muro” della fiamma, si apre la durezza di Dante al nome di Beatrice, “come al nome di Tisbe aperse il ciglio / Piramo in su la morte, e riguardolla” (Purg. XXVII, 34-42); i motivi del levarsi e del diradarsi delle tenebre sono, dopo l’ultima notte, congiunti nella salita all’Eden: gli “splendori antelucani” mettono in fuga le tenebre e il sonno del poeta, che si leva al vedere già levati i due “gran maestri” Virgilio e Stazio (ibid., 109-114).

Il diradarsi delle tenebre è accostato al discernere (nel senso del discernere le cose dello spirito) nel Limbo: un “foco” rompe le tenebre a metà, e il poeta, pur da lontano, discerne che il luogo è posseduto da gente degna di onore (Inf. IV, 67-72).

____________________________________________________________________________________________________________________

[LSA, cap. IV, Ap 4, 7-8 (radix IIe visionis)] Dividit (Ioachim) enim viginti quattuor legiones in quattuor partes secundum quattuor animalia, ita ut in leone accipiamus fortes in fide, in vitulo autem robustos in patientia, in homine preditos scientia, in aquila contemplatione suspensos.[LSA, cap. VI, Ap 6, 6 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] (secundum Ioachim) Per ordeum vero designatur (intelligentia) ystorica seu litteralis, que habet tres bilibres propter sex tempora laboriosa et servilia sub servitute legis currentia ab Abraam usque [ad] Iohannem Baptistam, que Mattheus enumerat per tres quaterdenas generationum (cfr. Mt 1, 1-17). Et quia quelibet quaterdena duas habet hebdomadas seu septenas, ideo hic vocantur “tres bilibres ordei”. […] Secunda (intelligentia) vero convenit secundo (animali), scilicet vitulo, quia instar vituli sulcat terram, id est terrena et corporalia gesta patrum, et etiam quia martires per vitulum designati predicaverunt paganis, qui ystoricam litteram legis et prophetarum non noverant, et ideo ante allegoriam oportuit eos doceri ystoriam. […] |

|

Inf. II, 52-54Io era tra color che son sospesi,

|

Inf. IV, 43-45, 94-96Gran duol mi prese al cor quando lo ’ntesi,

|

[LSA, cap. VIII, Ap 8, 13 (IIIa visio, IVa tuba)] Per aquilam designantur hic alti contemplativi quarti temporis, qui prophetico spiritu presenserunt et predixerunt mala que post finem quarti temporis debebant subsequi. Inter quos credit Ioachim per hanc aquilam specialius designari beatum papam Gregorium, qui utique fuit in quarto tempore, prout supra fuit in principio prenotatum. Ipse enim «libere plurima de mundi fine et de pressura seculi scripsisse dinoscitur, quique allegoriarum semitas ac si arduas celi vias altius pre ceteris prevolavit, neque enim invenitur alius similis eius, qui ista erumpnosa tempora appropinquasse in suis operibus testaretur». Hec Ioachim. |

|

[LSA, cap. XIV, Ap 14, 8 (IVa visio, VIum prelium)] Secundus autem angelus seu doctor predicat amotionem precipui impedimenti ad agendum predicta seu expeditionem intrinseci et domestici obstaculi. Predicat enim casum Babilonis, id est ecclesie carnalis, dicens: “Cecidit, cecidit Babilon illa magna” (Ap 14, 8).

|

Purg. XXXI, 7-15Era la mia virtù tanto confusa,

|

4. La vittoria dei contemplativi

Nella prima visione apocalittica, a ciascuna delle sette chiese d’Asia è data una vittoria (le sette vittorie sono trattate in principio del cap. II della LSA, anche se, per la quinta, la sesta e la settima chiesa, si riferiscono formalmente al cap. III). La più importante è quella conseguita da Filadelfia, la sesta chiesa, perché la visione è maggiore; essa porta a consumazione la vittoria conseguita da Tiàtira, la quarta chiesa, che rappresenta per antonomasia lo stato dei contemplativi.

La sesta vittoria (Ap 3, 12) per Olivi è l’ingresso in Cristo, che si consegue con una perfetta configurazione e trasformazione della mente in lui. Del vincitore si dice: “lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà più; scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che discende dal cielo dal mio Dio, insieme al mio nome nuovo”. Chi entra in Dio riceve Dio dentro sé e Dio entra in lui. L’ingresso avviene in due modi. Il primo con l’essere stabilito nella Chiesa o nella vita religiosa per mezzo della professione; il secondo con la contemplazione, che apprende Dio e le sue opere.

Il primo ingresso è reso con l’immagine della colonna che sta all’interno del tempio, immobile, lunga, eretta, solida, densa, rotonda o quadrata, ferma, fissa, sostentativa e decorativa: così sta, nella Chiesa, nella vita religiosa, o nella curia celeste, un uomo evangelico configurato a Cristo. Sostiene, in quanto superiore, gli inferiori; si contrappone, con la sua semplicità e spiritualità, alla grossezza degli altri, per i quali si pone come il centro della sfera: la colonna, infatti, occupa meno spazio del tempio che sostiene. Stare fisso nel tempio indica il divieto di qualsiasi apostasia, negozio o distrazione temporale.

Il secondo ingresso viene indicato con lo scrivere nella mente il nome di Dio, il nome della nuova Gerusalemme che discende dal cielo e il nuovo nome di Cristo.

In primo luogo, viene inscritta la visione e la contemplazione della divinità delle tre persone. In secondo luogo, la visione della città, ossia del collegio dei santi, che si dice discendere dal cielo sia perché da Dio deriva, sia perché inferiore all’immensità divina designata con il cielo, sia per l’umiltà con cui si reputa indegna non solo di Dio ma anche del proprio celeste luogo, sia in quanto Chiesa militante che riceve le grazie da Dio e dalla gerarchia dei beati. Viene chiamata “nuova” per la novità della grazia e della gloria; è la Chiesa dei beati ma anche quella che, in questo mondo, è stata finora nei primi cinque stati dopo la venuta di Cristo e il ripudio della vecchia legge, e sarà nel sesto (nei tempi ‘moderni’) e settimo stato. Viene chiamata “Gerusalemme”, ossia “visione della pace”, perché di essa gusta o ad essa sospira.

In terzo luogo, viene inscritta la visione di Cristo uomo, nostro redentore e mediatore. Il suo nome viene definito “nuovo” sia per la novità della resurrezione e della gloria, sia perché l’unione personale della divinità e dell’umanità e in generale quanto si trova in lui contengono e palesano una mirabile novità.

E come la città discende da Dio e poi a lui ritorna, così la contemplazione, formando un circolo glorioso, inizia da Dio e per la città di Dio ascende in Cristo suo re, da dove ritorna e rientra in Dio.

Il nome di Dio padre viene inscritto quando l’immagine paterna si imprime come quella di un padre spirituale nella prole, di un abate nella propria religione.

Il nome della nuova Gerusalemme si inscrive allorché la mente, per la soavità dell’amore, è degna di essere definita sposa di Cristo e pia madre e nutrice di prole spirituale.

Il nuovo nome di Cristo viene inscritto intendendo “cristiano” come “unto del Signore”, nel senso del Salmo 104, 15: “Non toccate i miei consacrati”.

I temi della sesta vittoria forniscono molto panno ai versi, che ad essi rinviano con parole-chiave che costituiscono imagines agentes sulla memoria del lettore spirituale. Nel primo momento della visione finale, in cui vede l’unità dell’universo in Dio, Dante sta come una colonna nel tempio, con la mente “fissa, immobile e attenta” (Par. XXXIII, 97-98), di fronte a una luce che non consente di “volgersi da lei per altro aspetto”, come lo stare fisso nel tempio non consente distrazioni (ibid., 100-105). Si tratta di motivi connessi nell’esegesi con la totale configurazione e trasformazione in Cristo dell’uomo evangelico. Stare “tutto fisso” nella contemplazione è tema presente anche ad Ap 19, 17, proprio dell’angelo che, con gli occhi fissi al sole, invita al convivio spirituale. Ne è ancora esempio Beatrice la quale, nell’attesa che le schiere del trionfo di Cristo discendano al cielo delle stelle fisse, “stava eretta e attenta”, “sospesa e vaga” (l’essere ‘sospesi’ designa pure il contemplare: è appropriato all’aquila ad Ap 4, 7-8) verso il meridiano, cioè verso quella parte del cielo dov’è il sole a mezzodì, come sta l’uccello che con ardente affetto attende la luce del sole (Par. XXIII, 1-15: l’attendere è tema del quinto sigillo, ad Ap 6, 11; il meriggio è proprio del sesto stato, allorché la faccia di Cristo luce come il sole in tutta la sua virtù, ad Ap 1, 16). Ne è ulteriore esempio il pellegrino che, pervenuto all’Empireo, “si ricrea / nel tempio del suo voto riguardando” e comprende con lo sguardo la forma generale del paradiso “in nulla parte ancor fermato fiso”, per cui si rivolge a Beatrice desideroso di domandare “di cose / di che la mente mia era sospesa” (Par. XXXI, 43-57). Nel cielo Stellato, degli apostoli Pietro e Giacomo il poeta dice che “tacito coram me ciascun s’affisse”; di Giacomo è proprio lo scrivere sulla speranza (star fisso e scrivere sono i due elementi della sesta vittoria, e tra l’altro sono in rima; la speranza, ad Ap 21, 16 [cfr. nota] corrisponde all’altezza della città celeste), anzi il suo ‘figurarla’ tante volte quante Cristo mostrò la sua predilezione ai tre maggiori apostoli (Par. XXV, 25-33). Nel meriggio dell’Eden, le sette donne “s’affisser” dinanzi alla sorgente del Lete e dell’Eunoè (Purg. XXXIII, 103-111). Il tema della colonna interviene nel riconoscimento del ruffiano Venedico Caccianemico: “Per ch’ ïo a figurarlo i piedi affissi” (Inf. XVIII, 43; i dannati sono immagini ‘torte’ di Cristo). Ha poi un’applicazione più letterale ai superbi purganti i quali, curvi sotto il peso di grossi macigni, paiono mensole che sostengono tetti (Purg. X, 130-132).

Nella visione finale di Dio, il poeta vede prima l’unità dell’universo in Dio (Par. XXXIII, 85-93), poi contempla il mistero della Trinità (ibid., 115-120), infine quello dell’Incarnazione (ibid., 127-145). La contemplazione dell’unità dell’universo in Dio è assimilata all’interno del libro segnato da sette sigilli (i temi provengono dalla parte proemiale o radicale della seconda visione; cfr. nota). La contemplazione della Trinità e quella di Cristo in quanto uomo si conseguono con la sesta vittoria: “In huius[modi] autem mente tria inscribuntur, scilicet excessiva visio vel contemplatio deitatis trium personarum // parvermi tre giri / di tre colori e d’una contenenza … Tertium quod sibi [in]scribitur est contemplatio Christi secundum quod homo et secundum quod redemptor noster et mediator // mi parve pinta de la nostra effige”. “Qual è ’l geomètra che tutto s’affige / per misurar lo cerchio” (nel “tutto s’affige” è il tema della colonna), Dante si trova di fronte “a quella vista nova” – il “nomen novum” di Cristo uomo, redentore e mediatore -, incapace di comprendere come l’effigie umana si adatti e si collochi nel cerchio (tema del “circulus gloriosus”; Par. XXXIII, 133-138).

Il tema della “visio pacis” e della contemplazione come circolo appare nella rosa celeste, che ha la sua pace solo nel vedere Dio, distendendosi “in circular figura” (Par. XXX, 102-103). Da notare che la ‘circolarità’ è propria sia della rosa, cioè della città – “Vedi nostra città quant’ ella gira” dice Beatrice (ibid., 130) -, da cui le schiere del trionfo di Cristo, insieme a questi e sua madre, sono in precedenza discese al cielo delle stelle fisse per poi risalire all’Empireo (Par. XXIII; XXVII, 67-72); sia del Figlio fattosi uomo nella visione finale – “Quella circulazion che sì concetta / pareva in te come lume reflesso” (Par. XXXIII, 127-132). Contemplare e gustare la pace in questo mondo sono appropriati a san Bernardo (Par. XXXI, 110-111): l’esegesi della sesta vittoria è da collazionare con un passo del notabile VIII del prologo della Lectura, relativo al settimo stato, nel quale si potrà pregustare in questa vita, poco prima della fine del mondo, la vita eterna.

L’ingresso (in Cristo) e il ritorno (appropriato alla contemplazione, che ritorna in Dio), insieme combinati (“intrammo a ritornar”), sono motivi della salita di Dante e Virgilio per il “cammino ascoso” attraverso il quale escono “a riveder le stelle” (Inf. XXXIV, 133-134). L’ascesa al cielo del poeta è un tornare al proprio sito (Par. I, 92-93); il suo “trasumanar” avviene fissando gli occhi al sole, atto che si genera da quello di Beatrice come il raggio riflesso suole generarsi dal raggio di incidenza “e risalire in suso, / pur come pelegrin che tornar vuole” (ibid., 49-51). Nella candida rosa, i beati – “quanto di noi là sù fatto ha ritorno” – stanno “intorno intorno” e sopra la luce divina (Par. XXX, 112-114, dove la circolarità è in rima col tornare; cfr. Par. IX, 107-108: “… e discernesi ’l bene / per che ’l mondo di sù quel di giù torna”, cioè lo circuisce ma anche lo trae col desiderio di ‘tornare’ a lui; e Par. XI, 13-15: “Poi che ciascuno fu tornato ne lo / punto del cerchio in che avanti s’era”). Discendere e risalire, prerogativa della città dei contemplativi, appartiene agli angeli che s’infiorano come api, partecipando ai beati la pace e l’ardore, e poi ritornano “là dove ’l süo amor sempre soggiorna” (Par. XXXI, 4-18).

Il discendere dal cielo della città è appropriato a Beatrice, donna scesa dal cielo, come dice Virgilio a Catone (Purg. I, 53): il “nome nuovo” di Gerusalemme è d’altronde assimilato a una madre pia e nutrice di prole spirituale. La donna discende al Limbo da Virgilio ma arde di tornare all’Empireo (Inf. II, 82-84).

L’ingresso in Cristo e la pace sono congiunti nel parlare di Casella, secondo il quale l’angelo nocchiero, che porta le anime dalla foce del Tevere alla riva del purgatorio, “veramente da tre mesi”, ossia dall’indizione del Giubileo il 22 febbraio 1300 (con effetto retroattivo al Natale 1299), “elli ha tolto / chi ha voluto intrar, con tutta pace” (Purg. II, 98-99).

Nella profezia fatta dal goloso Bonagiunta, una donna di nome Gentucca farà piacere al poeta Lucca, città altrove ripresa a motivo dei barattieri: più oltre, l’angelo della temperanza – il sesto angelo dei gironi della montagna – indica ai tre poeti che “quinci si va chi vuole andar per pace” (Purg. XXIV, 43-45, 141).