VII.

Il secondo stato: i martiri

1. Dieci giorni e trecento anni di persecuzioni. 2. Passione e visione. 3. Portare il peso della passione (Ap 8, 8-9). Appendice: “Nel mezzo”.

INDICE GENERALE – AVVERTENZE

Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, l’Olivi stesso suggerisce nel prologo della Lectura un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato sui sette stati, cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, prefigurate nell’Antico Testamento [1]. Dopo il primo stato, proprio della Chiesa apostolica, il secondo periodo della storia della Chiesa corrisponde alle persecuzioni. La presenza di Gioacchino da Fiore nell’esegesi oliviana di questo periodo, più accentuata che in quella relativa al primo e al terzo stato, non raggiunge comunque l’intensità cui perviene nel quarto.

1. Dieci e trecento: i numeri delle persecuzioni

1.1. Ad Ap 2, 10 Cristo consola la chiesa di Smirne (la chiesa dei martiri, seconda delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione), predicendole che la sua tribolazione durerà solo dieci giorni. Olivi riporta varie interpretazioni: quella di Riccardo di San Vittore (i dieci giorni corrispondono al decalogo); quella riportata da Agostino nel De civitate Dei come opinione di altri, per cui i dieci giorni corrispondono alle dieci persecuzioni principali assimilate alle piaghe d’Egitto (l’undecima piaga – gli Egizi sommersi nel Mar Rosso – designerebbe la persecuzione ad opera dell’Anticristo); quella ispirata da Gioacchino da Fiore (non citato esplicitamente) [2], secondo il quale i dieci imperatori principali persecutori dei cristiani corrispondono alle dieci corna della quarta bestia, diversa dalle altre, descritta da Daniele (Dn 7, 7-8: il regno dei Romani, subentrato dopo Caldei, Persiani e Greci; l’undicesimo corno o re [Dn 7, 24] sarebbe Giuliano l’Apostata) [3]. Rispetto al futuro regno dell’Anticristo, le quattro bestie si identificano con la Giudea (la leonessa), i Romani (l’orso), gli Ariani (la pantera), i Saraceni (la quarta bestia diversa). Oppure la sequenza può essere diversa: Romani, imperatori greci, Saraceni, Anticristo. Il regno dei Saraceni avrà verso la fine dieci re, cioè i dieci che incendieranno Babylon, come scritto ad Ap 17, 16. Di questi dieci i primi cinque sono caduti, il sesto “unus est”, nel senso che è ancora in vita, e l’altro non è ancora venuto: corrispondono alle sette teste della prostituta (Ap 17, 9-10). Gioacchino identifica il sesto re (che coincide con l’undicesimo re di Daniele 7, 24) col Saladino, “il famosissimo re dei Turchi che poco tempo fa [1187] ha conquistato Gerusalemme, la città dove patì Gesù”. Nota Olivi che, secondo alcuni, il quarto regno sarà proprio dei Tartari piuttosto che dei Saraceni, o con questi commisto.

Olivi riporta anche un’altra interpretazione di Gioacchino da Fiore: i dieci giorni di persecuzione, dei quali Cristo parla alla chiesa di Smirne, corrispondono a dieci generazioni di trent’anni, dunque a trecento anni: tanto durarono le persecuzioni fino a Costantino.

Il numero dieci, che corrisponde a quello delle persecuzioni generali, si ritrova nel numero dei dannati mostrati a Dante nel girone dei violenti contro il prossimo, in una zona (Inf. XII) dove si registrano numerosi altri temi del secondo stato. Essi sono effettivamente dieci: Alessandro, Dionisio fero, Azzolino (Ezzelino da Romano), Opizzo da Esti, Guido di Montfort (non nominato: colui che fesse in grembo a Dio / lo cor che ’n su Tamisi ancor si cola), Attila, Pirro, Sesto, Rinier da Corneto, Rinier Pazzo.

“Diece passi” (il ‘passo’ allude al patire) fanno Virgilio e Dante scendendo verso gli usurai (poco prima Gerione, simbolo della frode, si era mostrato dipinto “di nodi e di rotelle. / Con più color, sommesse e sovraposte / non fer mai drappi Tartari né Turchi” (Inf. XVII; 13-17, 31-33). Dieci sono i Malebranche con i quali i due poeti si accompagnano nella quinta bolgia fino al precipitoso passaggio nella sesta (Inf. XXI, 120; XXII, 13).

1.2. La prima visione, nella quale Giovanni scrive alle sette chiese d’Asia, si apre con la designazione delle chiese stesse per mezzo di sette candelabri d’oro (Ap 1, 12). Esse infatti, come i candelabri, sono dritte in su verso le cose divine e adattate tutte insieme a ricevere il lume divino e a diffonderlo agli altri. Sono d’oro sia per la sapienza e la carità, sia perché come l’oro, saggiato nel fuoco e disteso dal martello nella forma di candelabro, diviene fiammeggiante strumento di luce, così le chiese provate dalle tentazioni ed estenuate dalle persecuzioni ardono di carità e rilucono di sapienza, verità e opere esemplari.

Cristo appare quindi con dodici proprietà o perfezioni che si addicono al sommo rettore o pastore. La prima (Ap 1, 13) è la presenza assidua dell’abitare e del visitare, designata dallo stare in mezzo ai sette candelabri, al modo in cui nella vecchia legge il sacerdote doveva sempre avere sollecita cura delle sette lucerne e delle luci del candelabro del santuario. Cristo sta “in mezzo” perché si mostra in intima comunione con tutti i suoi, come il centro di una sfera si mostra a tutta la sfera.

Nel Paradiso terrestre i sette candelabri appaiono in un primo momento sette alberi d’oro (Purg. XXIX, 43ss.). Gli alberi e i candelabri hanno in comune l’essere eretti in alto e designano anche il bene operare (o fruttificare), come dimostra il confronto tra Ap 1, 12 e i passi (Ap 7, 1; 9, 4) in cui si vieta di nuocere agli alberi e all’erba, cioè ai perfetti e ai semplici, o in cui si afferma invece entrambi essere arsi e seccati (Ap 8, 7). “Di sopra fiammeggiava il bello arnese” (Purg. XXIX, 52): il singolare rende “ecclesie … sunt … coaptate” in quanto, come le chiese, tutti e sette i candelabri sono collettivamente adattati a ricevere la luce e a diffonderla, ad essere “instrumentum ignis”. I motivi dell’ardere di carità e del rilucere di sapienza, verità e opere esemplari si ritrovano nel rimprovero che Matelda fa a Dante di ardere “sì ne l’affetto de le vive luci” (l’affetto deriva dalla carità e il lume dalla sapienza) senza guardare i seniori che vengono dietro ad esse (ibid., 61-63; lo ‘stare dietro’ rinvia ad Ap 1, 10-12). Le fiammelle dei candelabri che procedono tracciano nell’aria sette liste colorate, definite “ostendali ”, cioè ‘stendardi’, che rendono l’estendersi delle chiese nelle prove e nelle persecuzioni (ibid., 79). Anche il distare “diece passi” delle liste estreme (ibid., 80-81), per quanto tutti i commentatori antichi vi abbiano visto solo un’allusione al decalogo, è in realtà riferito anche ai dieci giorni di tribolazioni preannunziati alla chiesa di Smirne, propria del secondo stato dei martiri: come risulta dall’esegesi di Ap 2, 10, Olivi riporta sia l’interpretazione di Riccardo di San Vittore (il decalogo) sia quella di Agostino per cui i dieci giorni corrispondono alle dieci persecuzioni principali. Il motivo dei dieci passi torna a Purg. XXXIII, 16-18, a proposito di Beatrice della quale, mossasi dopo aver ascoltato “sospirosa e pia” le sette virtù intonare piangendo, per le tragiche vicissitudini del carro-Chiesa militante descritte alla fine del canto precedente, il Salmo 78 – “Deus, venerunt gentes” -, e dopo aver citato le parole con cui Cristo annuncia la sua morte e resurrezione in Giovanni 16, 16, si dice: “Così sen giva; e non credo che fosse / lo decimo suo passo in terra posto, / quando con gli occhi mi percosse”.

Il grifone, simbolo di Cristo che avanza tirando il carro dopo i candelabri e i seniori, tende in su (come i candelabri) le ali rimanendo in mezzo alle sette liste (sulla linea mediana di esse, con tre a destra e tre a sinistra), senza toccarne alcuna fendendo in modo da fare male (Purg. XXIX, 109-111). È probabile che l’ultimo verso alluda alla promessa di protezione fatta da Cristo in Ap 2, 10 ai martiri, le cui tentazioni non sono causa di danno, ma di prova e di merito.

Da notare come i due motivi dello stare in mezzo (cfr. Appendice) e del numero sette percorrano, diversamente variati, tutto Purg. XXIX: sono sette gli “alberi d’oro” che “falsava nel parere il lungo tratto / del mezzo (cioè dello spazio intermedio) ch’era ancor tra noi e loro” (vv. 43-45); il “bello arnese” fiammeggiava “più chiaro assai che luna per sereno / di mezza notte nel suo mezzo mese” (vv. 52-54); sette sono le liste tracciate nell’aria dai candelabri (vv. 76-77) nel cui mezzo si pone il grifone tendendo in su le ali (vv. 109-111); sette sono le donne che danzano ai lati del carro (le tre virtù teologali a destra e le quattro virtù cardinali a sinistra, vv. 121-132); sette sono i personaggi che concludono la processione (san Luca, san Paolo, i quattro che simboleggiano le Epistole minori e san Giovanni in quanto autore dell’Apocalisse, vv. 133-150).

L’infiammarsi e il distendersi in su con la fiamma al modo dei candelabri, come il lattante tende le braccia verso la mamma dopo aver preso il latte, è proprio dei lumi incandescenti che nel cielo delle stelle fisse mostrano in tal modo il proprio alto affetto verso Maria (Par. XXIII, 121-126; cfr. Inf. XXVII, 1). Maria stessa, nell’Empireo, è “pacifica oriafiamma” (“aurea flamma”, l’ ‘ostendale’ del re di Francia) che s’avviva “nel mezzo”, cioè in un punto simile a quello dell’orizzonte dove sta per nascere il sole (Par. XXXI, 124-129: ad Ap 7, 2, nell’esegesi dell’angelo del sesto sigillo che sale da oriente al mattino, Cristo è detto “sol mundi”). La Vergine, come spiega san Bernardo nel canto seguente (Par. XXXII, 85-86), è “la faccia che a Cristo più si somiglia” [4], e dunque anche ad essa, come al figlio, si addice lo stare “nel mezzo”, nostra mediatrice.

Variante del tema dei candelabri, la figura meravigliosa di Gerione nuota in su per l’ “aere grosso e scuro” come il marinaio che, immersosi in acqua per sciogliere l’ancora, torna alla superficie distendendosi in su e traendo a sé le gambe (Inf. XVI, 133-136).

L’ottava perfezione di Cristo in quanto sommo pastore è di avere nella sua destra sette stelle (Ap 1, 16), cioè i sette vescovi che presiedono alla sette chiese come la luce della lampada risplende sopra i candelabri del santuario (così in Esodo, 25, 31-37). A questa esegesi rinvia l’espressione “come a candellier candelo” (Par. XI, 15), circondata da altre parole-chiave (“fu tornato”, “cerchio”, “fermossi”) che rimandano all’esegesi di Ap 3, 12 (sesta vittoria).

1.3. “Cicilia”, alla quale “Dïonisio fero … fé … aver dolorosi anni” (Inf. XII, 107-108), è citata in una zona dell’Inferno (il girone dei violenti contro il prossimo) dove prevalgono i temi del secondo stato, proprio dei martiri. Ciò appare evidente percorrendo ‘topograficamente’ i versi del poema e rilevando in essi la ciclicità, variata in sempre più ampia spirale, dei temi relativi ai sette stati oliviani. Nel notabile X del prologo della Lectura, per spiegare come il terzo stato dei dottori inizi (con Clemente alessandrino e Origene) sotto il regime del secondo, Olivi si riporta ai tempi del martirio di santa Cecilia, che (secondo lui) avvenne sotto Alessandro Severo. Dante, nella metamorfosi intertestuale e mnemotecnica operata sulla Lectura, risale ancor più indietro, accostando fonosimbolicamente in due versi successivi i nomi del tiranno “Alessandro” (di Fere o, meglio, Alessandro Magno), assimilato all’imperatore Alessandro Severo, e di “Cicilia”, ossia della Sicilia, che nei “dolorosi anni” subìti ad opera del tiranno Dionigi è assimilata alla santa martire romana.

Il motivo della Sicilia ‘martire’ per i tiranni ritorna in altro luogo, nella similitudine delle “parole grame” di Guido da Montefeltro, che non hanno via d’uscita dalla fiamma che le fascia, con il muggire del “bue cicilian” arroventato, per le grida di coloro che vi erano rinchiusi, costruito da Perillo per Falaride, tiranno di Agrigento (Inf. XXVII, 7-15). Come i violenti contro il prossimo descritti in Inf. XII, così i consiglieri di frode latini dell’ottava bolgia, trattati in Inf. XXVII, si collocano in una zona dove prevalgono i temi del secondo stato. Il secondo stato, dei martiri, è assimilato al bue paziente e tollerante nella sofferenza (prologo, Notabile I; Ap 4, 6), di qui l’espressione “bue cicilian”. Da notare la simmetria tra i “dolorosi anni” fatti avere alla Sicilia dai suoi tiranni e il bue che “con tutto che fosse di rame, / pur el pareva dal dolor trafitto”. Guido da Montefeltro è posto in una zona dedicata ai martiri non nel senso che sia assimilabile ai martiri dei primi tempi cristiani, ma nel senso che, di fronte al martirio psicologico dei tempi moderni, fu ingannato da una falsa immagine di bene.

E la moderna Sicilia del Vespro, prefigurata dall’antica martire romana, darà corpo, nelle parole di Carlo Martello, a quanto nell’esegesi dell’apertura del sesto sigillo viene detto delle ‘isole che si muovono’, che vengono cioè sovvertite da guerre e ribellioni, e dei popoli che vengono condotti a morte (Ap 6, 12-17; Par. VIII, 67-75).

Per comprendere che la consonanza onomastica di “Cicilia” e “Alessandro”, cioè dell’isola e del tiranno (Inf. XII, 107-108), con la martire romana e con l’imperatore carnefice non è frutto di fantasia ermeneutica, è necessario riportare un altro esempio. I versi nei quali, a Par. VI, 34ss., Giustiniano racconta la storia del “sacrosanto segno” dell’Aquila hanno un andamento settenario corrispondente alle sette guerre condotte dalla Chiesa: [cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, 3.4, tab. XXXV, 1-2]. La seconda guerra venne sostenuta contro l’idolatria delle altre nazioni, affinché Cristo, affermatosi come signore e redentore, fosse portato in tutto il mondo. L’aquila ebbe sede ad Albalonga per trecento anni e oltre, fino al combattimento degli Orazi e Curiazi. Poi, nel periodo dei sette re, sottomise i popoli vicini, dal ratto delle Sabine al suicidio di Lucrezia, che causò la cacciata di Tarquinio il Superbo (Par. VI, 37-42). È da notare che “Alba”, cioè Albalonga, allude al colore bianco di Cristo, che nella prima guerra “in equo albo … exivit vincens ut vinceret” (Ap 6, 2); trecento anni durò la seconda guerra, dei martiri contro il paganesimo (prologo, Notabile XII; Ap 2, 10, secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore). Nelle terzine successive (vv. 40-48) sono presenti ancora temi del secondo stato dei martiri (per il principio della “concurrentia” lo stato precedente non si esaurisce del tutto, ma continua sotto il regime del seguente): il “portare” (v. 43), proprio della seconda tromba (Ap 8, 9); i nomi delle famiglie che caddero combattendo – “i Deci e ’ Fabi” (vv. 47-48) –, le quali trovano singolare corrispondenza coi nomi dell’imperatore Decio e di papa Fabiano fatti appunto nel Notabile X del prologo della Lectura ed entrambi, l’uno come carnefice l’altro come martire, appartenenti al periodo delle persecuzioni; il “volontier mirro” detto dall’aquila, cioè l’onorare la fama con l’incenso che preserva dalla corruzione, che corrisponde al significato del nome della seconda chiesa, Smirne (la chiesa dello stato dei martiri, ad Ap 2, 1), che viene interpretato come “mirra” (cioè amara: cfr. le parole di Virglio a Catone a Purg. I, 73-75 e la descrizione della fenice a Inf. XXIV, 109-111, contaminata con l’esegesi di Ap 18, 11-13). Infine, sotto il segno dell’aquila “giovanetti trïunfaro / Scipïone e Pompeo” (Par. VI, 52-53): lo stato dei martiri corrisponde alla puerizia della Chiesa (prologo, Notabile III: i periodi storici in cui i due operarono non corrisponde al secondo stato, dei martiri, ma al quarto e al quinto; tuttavia ogni stato reca in sé prerogative degli altri, riferite al periodo e agli individui che vi agiscono). Le parole di Giustiniano, dettate dal “sacrosanto segno”, rendono sacra la storia di Roma antica considerata come prefigurazione della storia della Chiesa, marcata anch’essa dai segni della volontà divina (cfr. Monarchia, II, ii, 8).

___________________________________________________________________________________________________________________

[1] Nell’edizione della LSA disponibile su questo sito, un’apposita sezione (pp. 65- 83: Collazione della materia secondo i sette stati della Chiesa) aggrega in tabelle il testo, ordinato non secondo l’ordine dei capitoli, ma secondo i sette stati della storia della Chiesa, corrispondenti ai settenari presenti nell’Apocalisse.

[2] Olivi sintetizza, ad Ap 2, 10, le posizioni di Gioacchino (Expositio), che riprenderà in modo più ampio introducendo l’esegesi dell’apertura dei primi quattro sigilli. Si ritornerà su questi punti nell’esame del quarto stato.

[3] Cerbero, nel suo essere “fiera crudele e diversa” (Inf. VI, 13), è assimilato alla quarta bestia di Daniele, 7, 7-8: sull’argomento cfr. “Pallida mors Sarracenorum”: la lupa, la morte e l’Islam. Bonifacio VIII, “che rimise” Guido da Montefeltro “ne le prime colpe” (Inf. XXVII, 71), è assimilato a Giuliano l’Apostata, che volle ripristinare l’antico paganesimo (cfr. Ap 12, 8).

[4] Cfr. Il Cristo di Dante, 2.

Tab. 1.1

[LSA, cap. I, Ap 1, 12 (radix Ie visionis)] Pro primo nota quod ecclesie designantur congrue per candelabra aurea (Ap 1, 12), tum quia instar candelabrorum sunt sursum in divina erecte et ad lumen Dei suscipiendum et aliis diffundendum coaptate, tum quia per Dei sapientiam et caritatem sunt auree, tum quia sicut aurum per ignem probatur et malleis extenditur et in candelabri formam producitur et instrumentum ignis et luminis efficitur, sic ecclesie temptationibus probate et persecutionibus extenuate ardent caritate et lucent sapientia et veritate et exemplari opere. |

|

Purg. XXIX, 79-81; XXXIII, 16-18Questi ostendali in dietro eran maggiori

|

Inf. XII [decem]Alessandro, Dionisio, Azzolino, Opizzo da Esti, [Guido di Montfort], Attila, Pirro, Sesto, Rinier da Corneto, Rinier PazzoInf. XVII, 16-18, 31-33Con più color, sommesse e sovraposte

|

[LSA, cap. II, Ap 2, 10 (Ia visio, IIa ecclesia)] “Et habebitis tribulationem diebus decem”. Hoc tempus secundum litteram predicit, ut ex precognita modicitate temporis consolentur et facilius ferant.

|

|

Tab. 1.2

[LSA, cap. II, Ap 2, 10 (Ia visio, IIa ecclesia)] “Et habebitis tribulationem diebus decem”. […] Secundum vero Ricardum, per decem dies significatur claritas decalogi pro cuius custodia tribulantur electi, quasi dicat: quamdiu in luce mee legis ambulatis, tamdiu pro eius observantia tribulationem habebitis, secundum illud Apostoli: “Omnes qui pie volunt vivere in Christo Ihesu persecutionem patiuntur”, IIa ad Timotheum III° (2 Tm 3, 12). Potest etiam dici quod per decem dies figuravit decem generales persecutiones ecclesie tempore martirum, per hanc secundam ecclesiam designatorum, factas […] |

[LSA, cap. VII, Ap 7, 1 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] “Ne flarent super terram neque super mare” id est, secundum Ricardum, super malos terrena diligentes et in mari huius seculi fluctuantes; “neque in ullam arborem”, id est in bonos sursum erectos et fructificantes. |

[LSA, cap. I, Ap 1, 12-13 (radix Ie visionis)] Pro primo nota quod ecclesie designantur congrue per candelabra aurea (Ap 1, 12), tum quia instar candelabrorum sunt sursum in divina erecte et ad lumen Dei suscipiendum et aliis diffundendum coaptate, tum quia per Dei sapientiam et caritatem sunt auree, tum quia sicut aurum per ignem probatur et malleis extenditur et in candelabri formam producitur et instrumentum ignis et luminis efficitur, sic ecclesie temptationibus probate et persecutionibus extenuate ardent caritate et lucent sapientia et veritate et exemplari opere.

|

Purg. XXIX, 43-45, 50, 52-54, 61-63, 76-81, 109-111, 121-122, 130, 145-146Poco più oltre, sette alberi d’oro

|

[LSA, cap. I, Ap 1, 16 (Ia visio)] Octava (perfectio summo pastori condecens) est potestativa presidentia et continentia non solum ecclesiarum sed etiam suorum rectorum, unde subdit: “et habebat in dextera sua septem stellas” (Ap 1, 16), per quas ut infra dicetur (cfr. Ap 1, 20) designantur septem episcopi ecclesiarum. Episcopus enim debet sic super ecclesiam sibi subiectam lucere et presidere sicut lux lucerne stabat quasi stella super candelabrum sanctuarii (cfr. Ex 25, 37). Sicut etiam inferiora illuminantur et reguntur per stellas, sic ecclesie per sanctos episcopos. |

|

Par. XI, 13-18Poi che ciascuno fu tornato ne lo

|

[LSA, cap. III, Ap 3, 12 (VIa victoria)] Columpna autem, sic stans, est longa et a fundo usque ad tectum erecta et solida ac sufficienter densa, et rotunda communiter vel quadrata, et firmiter fixa templique sustentativa et decorativa. Sic autem stat in Dei ecclesia vel religione vir evangelicus Christo totus configuratus, sic etiam suo modo stat in celesti curia. […] Et attende quomodo a Deo incipiens et in eius civitatem descendens, reascendit et finit in se ipsum, quia contemplatio incipit in Deo et per Dei civitatem ascendit in Christum eius regem, in quo et per quem consumatissime redit et reintrat in Deum, et sic fit circulus gloriosus. |

Tab. 1.3

[LSA, prologus, Notabile I] Secundus (status) fuit probationis et confirmationis eiusdem (primitive ecclesie) per martiria, que potissime inflicta sunt a paganis in toto orbe. […]

|

[LSA, cap. IV. Ap 4, 6 (radix IIe visionis)] “Et in medio sedis et in circuitu sedis quattuor animalia” (Ap 4, 6). Per hec quattuor animalia anagogice designantur quattuor perfectiones Dei, quibus sustentant totam sedem ecclesie triumphantis et militantis, scilicet omnipotentia magnanimis et insuperabilis, quasi leo; et patientia seu sufferentia humilis omnium defectus quantum decet subportans et tolerans, quasi bos sub iugo vel curru; et prudentia rationalis omnia discrete et mansuete regens et moderans, quasi homo; et perspicacia altivola omniumque visiva et penetrativa et diiudicativa, quasi aquila.Purg. XII, 1-3Di pari, come buoi che vanno a giogo,

|

[LSA, prologus, Notabile X] Unde et consimiliter tertius status doctorum seu expositorum inchoatus est sub secundo. Nam Clemens in Alexandria, doctor Origenis doctoris famosissimi, claruit cum ipso ante tempus Silvestri pape et Constantini imperatoris fere per centum annos. Dicitur enim in cronicis quod Origenes, auditor Clementis eiusque in docendi officio successor, claruit anno Domini CCIX° tempore Zepherini pape, ante scilicet sextam persecutionem martirum que cepit sub Maximiano imperatore anno Domini CCXXXVI°, et paulo ante sancta Cecilia fuerat martirizata sub Alexandro imperatore, quamvis et Origenes perduraverit usque ad Fabianum papam, qui sub sexta persecutione facta a Decio est martirizatus.Inf. XXVII, 7-15Come ’l bue cicilian che mugghiò prima

|

Par. VI, 37-39, 43-48, 52-54Tu sai ch’el fece in Alba sua dimora

|

[LSA, prologus, Notabile XII] Martiria vero, martires configurantia Christo passo et testimonium dantia Christo et fidei eius et virtutis exemplum relinquentia posteris, debuerunt esse multa et diuturna, tum propter maiorem gloriam Christi, tum propter maiorem confirmationem fidei, tum propter maiorem coronam maioremque societatem ipsorum martirum. Unde et a prima persecutione Neronis usque ad persecutionem Iuliani imperatoris et apostate et repulsam idolatriam renovantis fuerunt circiter trecenti anni. Et a passione Christi usque ad pacem christianis datam sub Constantino sunt quasi totidem anni. Qui numerus bene congruit statui martirum pro fide Trinitatis fructum martirii centenarium afferentium. |

[LSA, cap. II, Ap 2, 10 (Ia visio, IIa ecclesia)] “Et habebitis tribulationem diebus decem”. […] Vel per decem dies, secundum Ioachim, designantur decem generationes tricenarie, id est triginta annorum, que faciunt annos trecentos. Per tot enim generationes duraverunt martiria a paganis inflicta usque ad Constantinum. Quare autem tempus ecclesie a Christo usque ad Antichristum computet per quadraginta duas generationes tricenarias infra in quarta visione tangetur et patet in libro secundo et tertio et quarto Concordie sue. |

Inf. XXIV, 109-111erba né biado in sua vita non pasce,

|

[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 11-13 (VIa visio)] Unde subdit (Ap 18, 11): “Et negotiatores terre flebunt et lugebunt super illam, quoniam mercedes eorum nemo emet amplius”. Quarum aliquas specificat subdens (Ap 18, 12): […]. “Et omnia vasa eboris, et omnia vasa de lapide pretioso et eramento”, id est de ere, “et ferro et marmore (Ap 18, 13) et cinnamomi”, scilicet merces, “et amomi et odoramentorum”, id est aromatum odoriferorum, “et unguenti et thuris et vini et olei et simile et tritici et iumentorum et ovium et equorum et redarum”, id est curruum, “et mancipiorum et animarum hominum”, scilicet nemo emet amplius. Quidam libri habent “cinnamomum”, sed Ricardus habet illud et sequentia in genitivo; et supple[t] “merces”, scilicet quod merces istorum nemo emet amplius*. Amomum autem, secundum Papiam, est dictum quod sicut cinnamomum odorem habeat.* In Ap VI, i (PL 196, col. 842 B). |

2. Passione e visione

Nell’ultimo canto della Commedia è descritto lo stato d’animo del poeta tornato dalla visione di Dio, che si appresta a cantare nei versi. Dante prova ancora nel cuore il dolce della visione dimenticata, come dopo un sogno “la passione impressa rimane”, cioè, letteralmente, l’emozione, mentre il contenuto del sogno non ritorna alla memoria, venendo meno al modo con cui la neve si scioglie al sole o con cui al vento si perdevano i responsi della Sibilla scritti sulle foglie lievi (Par. XXXIII, 58-66). Il tema del rimanere, da Ap 12, 17, è appropriato a quel poco che rimane del sogno.

La quinta guerra viene condotta dal drago contro le rimanenze (le reliquie) del seme della donna (la Chiesa), rappresentate da coloro che custodiscono i precetti divini e danno testimonianza di Cristo (Ap 12, 17). Secondo Gioacchino da Fiore, il seme della donna è Cristo rapito in cielo con i suoi martiri, e questo è seme che precede; quello che rimane viene designato con l’evangelista Giovanni, cioè con i contemplativi propri del quarto stato. Olivi ritiene tuttavia che il testo sacro, nella quarta visione, dopo aver trattato le guerre sostenute in primo luogo da Cristo (Ap 12, 4-6), in secondo luogo dai martiri (Ap 12, 7-12) e in terzo e quarto luogo dalla Chiesa, prima dispersa e poi riunita da Costantino e dotata delle ali dei dottori e degli anacoreti per volare nel deserto dei Gentili e in quello della vita contemplativa (Ap 12, 13-16), si riferisca ora in parte ad eventi successivi allo stato degli anacoreti (il quarto), e precisamente a quanti di essi rimasero sopravvivendo alle distruzioni operate dai Saraceni e, comunque, alle reliquie lasciate al quinto stato. In entrambi i casi si parla di “reliquie” poiché, come in un vaso di vino purissimo rimangono, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e più pura, solo poche reliquie vicine alle impurità e quasi con esse mescolate, così della pienezza e purezza del vino dei dottori e degli anacoreti del terzo e del quarto stato prima rimasero solo le reliquie, al momento della devastazione saracena, poi, nel quinto stato, occupate molte chiese dai Saraceni e separatisi i Greci dalla fede romana, rimase solo la Chiesa latina come reliquia della Chiesa che prima era diffusa in tutto l’orbe [1].

Da notare il forte contrasto, presente nella prosa, tra Cristo rapito al cielo (il seme che precede) e il suo seme che rimane: così “la passione impressa” che rimane dopo il sogno si contrappone alla “somma luce che tanto ti levi / da’ concetti mortali”, luce che di quel sogno-visione è stata oggetto (Par. XXXIII, 59-60, 67-68). Da confrontare il “ti levi” con il verso “quasi alimento che di mensa leve” (Purg. XXV, 39). Si tratta di due contesti diversi, ma che registrano motivi comuni come il rimanere di ciò che è puro (“la passione impressa” o il “sangue perfetto” che si fa seme nell’uomo), il levarsi, il distillare o gemere, e anche il patire.

Le parole “che dopo ’l sogno la passione impressa / rimane” (Par. XXXIII, 59-60) non fanno riferimento solo a una generica emozione. La “passione” che Dante prova nella visione rinnova quella di Cristo. Ciò è dimostrato dalla presenza di altri temi che sono propri dello stato dei martiri (il secondo). Costoro, assimilati nella passione alla figura di Cristo, diedero testimonianza a lui e alla sua fede lasciando ai posteri un esempio di virtù per la maggior gloria di Cristo (prologo, Notabile XII). Il “relinquere posteris”, proprio dei martiri, si intreccia con il rimanere delle poche reliquie pure del quinto stato (le quali, come i martiri, sono coloro che “testimonium perhibent de Christo”). Il poeta ‘soffre’ e ‘sostiene’ (due verbi appropriati ai martiri: vv. 76, 80) l’acume del vivo raggio, e invoca la somma luce affinché offra di nuovo (‘ripresti’) alla sua memoria un barlume di quel che ha visto e affinché renda la sua lingua tanto possente da essere in grado, esprimendosi, di lasciare ai posteri anche solo una favilla della gloria divina. Così gli uomini meglio comprenderanno la “vittoria” di Dio, cioè il suo infinito valore, ma anche il suo trionfo sulla passione (Par. XXXIII, 67-75).

Una variazione di questi temi esegetici è già presente in fine di Inf. XIII. Altra, e in questo caso sinistra testimonianza lasciata ai posteri, è la statua di Marte rimasta a Firenze sul Ponte Vecchio: se non fosse per la sua presenza, afferma l’anonimo fiorentino suicida, il dio avrebbe già distrutto con la sua arte la città che mutò lui, primo padrone, nel Battista, e reso inutile il lavoro di coloro che, al tempo di Carlo Magno, la ricostruirono dopo che Attila (in realtà Totila) l’ebbe ridotta in cenere. Le parole del suicida sono in parte tessute coi motivi del secondo stato: il “rimane ancor di lui” è la testimonianza che rimane dei martiri (con cui Marte concorda non solo nel suono, ma per il comune combattere), e anche il “passo d’Arno”, che allude alla passione e alla tribolazione, rientra nella tematica. Come in Par. XXXIII, il tema del rimanere dalla quinta guerra (Ap 12, 17: “sovra ’l cener che d’Attila rimase”) si intreccia con il “relinquere” proprio dei martiri (prologo, Notabile XII: “rimane ancor di lui alcuna vista”). Da notare la presenza di un altro tema del quinto stato, il raccogliere le reliquie (prologo, Notabile V, dove l’essere raccolto e restituito è proprio della Chiesa di Roma da parte di Carlo Magno, lo stesso tempo della ricostruzione di Firenze) [2], appropriato alla raccolta e alla restituzione al cespuglio del suicida piangente delle sue fronde, disgiunte e lacerate dalle nere cagne correnti per la selva, fatta dal poeta stretto dalla “carità del natio loco” (Inf. XIII, 142; XIV, 1-3). Reliquie e martirio sono, in tutt’altra situazione, appropriati a Oloferne, scolpiti sul pavimento della cornice dei superbi purganti (Purg. XII, 58-60).

____________________________________________________________________________________________________________________

[1] La rosa tematica offerta dall’esegesi di Ap 12, 17 si presta a molteplici variazioni nel poema sacro: cfr. Il sesto sigillo, 2d. 3.

[2] Cfr. Dante all’«alta guerra» tra latino e volgare, 3. 2, tab. XXXIII. 2.

Tab. 2.1

3. Portare il peso della passione (Ap 8, 8-9)

Nell’esegesi della seconda tromba (Ap 8, 8-9), il primo versetto è particolarmente dedicato ai Gentili, perché fra loro suonò il secondo angelo (Ap 8, 8). Il male che seguì, e come il diavolo infiammasse e incitasse i Gentili contro i dottori e la loro dottrina, è così spiegato: “E fu messo nel mare come un gran monte ardente di fuoco”. Questo monte è il diavolo, adorato come Dio dai pagani negli idoli, che viene definito “gran monte” sia per il gran tumore della sua superbia, sia per la sua grande potenza naturale. Costui riarse del fuoco dell’ira e dell’invidia verso i santi dottori che predicavano contro l’idolatria per espellerla dal mondo quanto possibile, e per l’effetto del suo empio suggerire e insinuarsi “fu messo nel mare”, cioè nel flutto dei cuori dei Gentili, i quali erano come un grande mare inabitabile sia per i semplici fedeli, che si possono considerare quasi pecore e giumenti, sia per i perfetti e discreti, che sono come uomini. Il “mare” spesso nell’Apocalisse designa i Gentili, fluttuosi per gli errori, procellosi per guerre e rivolte, salsi e amari per costumi carnali e per turpe idolatria, profondi come una voragine per malizia e quasi senza fine per la moltitudine dei popoli. Gli effetti della seconda tromba sono specificati col dire: “E la terza parte del mare si fece sangue”, cioè quella parte dei Gentili che non volle credere in Cristo si fece persecutrice uccidendo i fedeli ed effondendo il loro sangue.

Esegesi quasi simmetrica a quella della seconda tromba si presenta quella della seconda coppa (Ap 16, 3; quinta visione), che l’angelo versò nel mare, cioè sui pagani che non volevano credere ai predicatori e anzi li perseguitavano. Anche in questo caso i pagani sono designati dal mare fluttuoso di errori, nel quale non cresceva erba o albero della fede e non era luogo abitabile. La coppa, che sul piano temporale fu versata allorché prima con i martiri e poi con Costantino l’idolatria venne espulsa dal mondo e i pagani che non vollero convertirsi furono segregati come morti dalla vita civile e spirituale, spiritualmente designa il redarguire da parte dei santi martiri l’idolatria e l’ostinazione pagana. “E si fece sangue come quello di un morto”, cioè il mare del paganesimo si convertì in crudeltà mortifera ed effondente il sangue dei martiri. “E ogni anima vivente”, che cioè aveva prima una qualche disposizione alla vita della fede o qualche seme di essa, oppure ogni essere che scelse di vivere per questo mondo, “morì nel mare”, ossia fu morto nel primo seme del bene a causa della miscredenza e della crudele persecuzione dei pagani e destinato alla morte eterna.

I temi della seconda tromba risuonano nell’episodio di Guido da Montefeltro. Già nella domanda fatta a Dante – “dimmi se Romagnuoli han pace o guerra” – il motivo della guerra si congiunge con quello del monte allorché Guido precisa la sua origine, i monti tra Urbino e il giogo appenninico da cui nasce il Tevere (Inf. XXVII, 28-30). La risposta di Dante sviluppa il tema del cuore dei Gentili fluttuoso per le guerre: “Romagna tua non è, e non fu mai, / sanza guerra ne’ cuor de’ suoi tiranni” (ibid., 37-38), dove persino il nome della terra allude nel suono al “mons magnus” messo nei cuori tempestosi. Nel seguito dell’episodio il tema del monte grande per superbia viene applicato a Bonifacio VIII, “il gran prete” che chiese a Guido di guarirlo “de la sua superba febbre” dandogli il consiglio fraudolento su come distruggere Palestrina (ibid., 70-71, 96-98). Il papa rimise così Guido, pentitosi in vecchiaia del suo operato volpino e fattosi francescano, nelle prime colpe: un motivo, quello del ritorno all’antica idolatria, presente sia nell’istruzione alla seconda chiesa (Ap 2, 10) sia nell’esegesi della seconda guerra (Ap 12, 8).

Nel secondo girone del Purgatorio, Dante incontra altri due spiriti di Romagna, Guido del Duca e Rinieri da Calboli. Il primo dei due descrive a fosche tinte la valle dell’Arno, il cui nome è ben degno di perire, tanto essa è priva di qualsiasi virtù dal suo principio, dove il fiume nasce in Appennino – “ov’ è sì pregno / l’alpestro monte ond’ è tronco Peloro” – fino alla foce nel mare (Purg. XIV, 28-36). Il tema del “mons magnus … propter magnum superbie sue tumorem” è reso con il “pregno” dell’alpestro monte, che già Benvenuto, insieme ad altri commentatori, aveva spiegato come “tumorosus vel altus” per l’abbondanza di acque, senza però attribuirgli alcun significato spirituale. Si possono ricordare anche le parole del poeta a Oderisi da Gubbio, che purga la superbia nel girone precedente: “Tuo vero dir m’incora / bona umiltà, e gran tumor m’appiani” (Purg. XI, 118-119). Come nel mare dei Gentili, “inter quos non erat habitatio fidelium simplicium, quasi pecora et iumenta, et multo minus perfectorum et discretorum, qui sunt quasi homines”, così si son fatti a viver come bruti i conriparii del fiero fiume: “ond’ hanno sì mutata lor natura / li abitator de la misera valle, / che par che Circe li avesse in pastura” (Purg. XIV, 40-42).

Guido del Duca parla più avanti di sé stesso: “Fu il sangue mio d’invidia sì rïarso” (Purg. XIV, 82), che rinvia all’ “exarsit igne … invidie” del diavolo-gran monte di Ap 8, 8 [1]. “Di mia semente cotal paglia mieto”, continua il romagnolo con il motivo del seminato che è proprio della seconda coppa (Ap 16, 3), “o gente umana, perché poni ’l core / là ’v’ è mestier di consorte divieto?”, dove è presente un riferimento ai turbolenti cuori dei Gentili (ibid., 85-87). Nel canto successivo, Virgilio, spiegando questa frase di Guido del Duca sul possesso dei beni terreni che generano invidia se posseduti in compagnia, utilizza il tema della separazione dei desideri superni da quelli terreni proposto nel Notabile XIII del prologo, dove il secondo stato viene assimilato al secondo giorno della creazione, in cui il firmamento separò le acque superiori da quelle inferiori (Purg. XV, 52-54).

Guido passa poi a parlare della sua Romagna, il territorio compreso “tra ’l Po e ’l monte e la marina e ’l Reno” (il “monte” è sempre l’Appennino, il “giogo” da cui nascono Arno e Tevere). Afferma sconsolato che non solo il sangue, già pregiato e onorato, del casato di Rinieri da Calboli, suo compagno di pena, “è fatto brullo” (tema della seconda coppa, ad Ap 16, 3: “et factus est sanguis tamquam mortui”), privo “del ben richesto al vero e al trastullo”, ma che tutta la regione è piena di velenosi e incoltivabili sterpi (Purg. XIV, 88-96). Il compianto sulle genti di Romagna, una volta buone e ora prive del valore di un tempo da nessuno ereditato, si avvicina a quanto ad Ap 16, 3 si dice di coloro che erano inizialmente ‘anime viventi’, che cioè avevano una qualche disposizione alla vita della fede o qualche seme di essa, oppure che scelsero di vivere per questo mondo, e che poi ‘morirono nel mare’, una volta morto in esse il primo seme del bene. La stessa distinzione fatta da Guido tra il bene richiesto “al vero” e quello “al trastullo”, che secondo gli antichi commentatori si richiama alla distinzione aristotelica tra il bene onesto (“bonum animi”) e quello utile e dilettevole (“bonum corporis”), sembra concordare con la distinzione nel testo di esegesi scritturale tra le anime viventi perché disposte alla fede e quelle che scelsero di vivere per il mondo, che nella trasformazione poetica sono l’amore e cortesia che invogliavano i cuori ora fatti tanto malvagi.

Si può notare, nel lamento di Guido del Duca sui casi di Romagna, accanto al nuovo valore assegnato ai ‘gentili’ (gente dal cuore tumultuoso, sediziosa e sempre in guerra: “o gente umana, perché poni ’l core / là ’v’ è mestier di consorte divieto?”, Purg. XIV, 86-87) così come proposto ad Ap 8, 8 e in altri luoghi della Lectura, la presenza del significato tradizionale, caro al primo Dante, della parola ‘gentile’, cioè nobile di spirito, liberale: “quando in Faenza un Bernardin di Fosco, / verga gentil di picciola gramigna?” (ibid., 101-102). Una ‘gentilezza’ di vita (“Ugolin d’Azzo che vivette nosco // “Et omnis anima vivens” … mortificata est a primo seminario boni et fortius destinata ad mortem eternam”, ibid., 105; cfr. Ap 16, 3) che non solo si è perduta, ma che anzi è tornata allo stato brutale prima che fosse seminata la pianta: il verso “Oh Romagnuoli tornati in bastardi!” (ibid., 99) ha più che il senso di ‘esser vòlti’, perché essi sono ‘ritornati’ al silvestre stato precedente il tempo della vera ‘gentilezza’, di cui Guido ricorda “le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi / che ne ’nvogliava amore e cortesia” (ibid., 109-110). Sotto questo rispetto, Purg. XIV, 99 – “Oh Romagnuoli tornati in bastardi!” – è variazione, come lo sono state le parole del Montefeltrano sul “gran prete” a Inf. XXVII, 71 – “che mi rimise ne le prime colpe” -, del tema del ritorno all’antico paganesimo proprio della seconda guerra sostenuta dalla Chiesa (Ap 12, 8).

Temi propri dei Gentili – l’andar per mare (da Ap 8, 9), il cuore – accompagnano Dante e Virgilio sul “lito diserto” del Purgatorio: “Noi eravam lunghesso mare ancora, / come gente che pensa a suo cammino, / che va col cuore e col corpo dimora” (Purg. II, 10-12). Sono motivi, nella loro razionale serenità affermata dalla canzone “Amor che ne la mente mi ragiona” intonata da Casella (ibid., 112), speculari a quelli tempestosi e passionati di Inf. V: «Io venni in loco d’ogne luce muto, / che mugghia come fa mar per tempesta … I’ cominciai: “Poeta, volontieri / parlerei a quei due che ’nsieme vanno ” … Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende» (vv. 28-29, 73-74, 100).

I tempestosi cuori dei ‘gentili’ si registrano ancora nel principio del lamento sulla condizione d’Italia (Purg. VI, 76-87): «Ahi serva Italia, di dolore ostello, / nave sanza nocchiere in gran tempesta … e ora in te non stanno sanza guerra / li vivi tuoi … Cerca, misera, intorno da le prode / le tue marine // “missus est in mare”, id est in fluctuosis cordibus gentilium … Per “mare” enim sepe in hoc libro designatur gentilitas, quia fuit erroribus fluctuans et bellis ac seditionibus procellosa … “Et omnis anima vivens” … » (“nave” rinvia all’esegesi del versetto successivo, Ap 8, 9). E Sordello, “quell’anima gentil ” pronta a far festa al suo concittadino Virgilio “sol per lo dolce suon de la sua terra”, rappresenta, nella sua nobiltà di spirito, l’altro significato dell’essere ‘gentile’.

Patrick Boyde ha seguito le trasformazioni assunte dalla parola “gentilezza”, che non si trova né in Aristotele né nella Bibbia ma che è centrale per la comprensione dei primi tentativi di Dante nel campo dell’etica [2]. Qui si intende mostrare come ‘gentile’ abbia acquistato spessore nella Commedia rispetto alla Vita Nova. Accanto al significato di ‘cortese’ o ‘liberale’ si fa sempre più forte il senso di ‘gente’ tumultuosa per passioni e conflitti intestini, fluttuante come il mare in tempesta, come “la bufera infernal che mai non resta” che porta in eterno Francesca e Paolo, la cui vita spense “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende”. Beatrice, la “gentilissima” del “libello” giovanile, non è fregiata nella Commedia con tale prerogativa. Ora la donna attende il suo amico sulla cima della montagna, al termine del viaggio nella storia umana dove la gentilità è più di un modo di essere, è un periodo della storia umana i cui temi vestono i personaggi del poema.

L’episodio di Francesca si colloca in una zona del poema dove prevalgono numerosi i temi del secondo stato, proprio dei martiri, che si intrecciano però con temi di tutti gli altri stati, e in particolare con il martirio psicologico proprio del sesto, cioè dell’età moderna. Di questi temi si mostra qui dapprima l’esegesi della seconda tromba, nel suo secondo versetto, che suona contro i Gentili: “E morì la terza parte delle creature che avevano l’anima nel mare” (Ap 8, 9), cioè quei semplici Gentili che col credere in Cristo avevano un’anima, ossia la vita della grazia, sia pure con una certa animalità, e che però non furono capaci di portare e vincere una tentazione tanto grande, morirono apostatando dalla fede. “E andò perduta la terza parte delle navi”, cioè quei fedeli dottori che con le parole, con l’esempio, con i suffragi e con pia dedizione portavano e conducevano gli altri come navi per il mare dei Gentili, e che però non furono capaci o non vollero patire tanta persecuzione, perirono apostatando dalla fede. Oppure, secondo Riccardo di San Vittore, con ‘coloro che avevano un’anima’ sono designati quanti fra i Gentili apparivano più dotati di ragione, mentre con le ‘navi’ lo sono quelli che portavano e sostenevano gli altri, e che rifiutando la fede rimasero nell’infedeltà e furono così destinati a sparire nella morte eterna.

Secondo Gioacchino da Fiore, il “gran monte” di cui si parla al versetto precedente (Ap 8, 8) deve identificarsi con Nicola, uno dei primi sette diaconi, il quale, acceso da maligno zelo, fu istitutore dell’eresia che da lui prende nome. Come dalla Chiesa apostolica uscirono i falsi apostoli a contrastarne la libertà, contro i quali resistette san Paolo con i suoi compagni, così dai sette diaconi uscirono i Nicolaiti, che contaminarono con la loro eresia quella parte del mare dei Gentili e dei fedeli ‘animali’ che aderì alla loro crudeltà, lussuria e commercio con gli idoli, e anche parecchie chiese che, aggiunge Olivi, erano come navi per i credenti. Dei diaconi – si tratta di un inciso incastonato nella libera citazione oliviana di Gioacchino, ma che non gli appartiene – è proprio il compito di leggere e di portare sulle spalle il peso della passione di Cristo.

I temi del leggere, del portare, dell’essere vinti da una tentazione troppo grande, dell’apostatare dalla fede, dell’animalità percorrono Inf. V, il canto dei peccatori carnali. Il tema del leggere, che corrisponde a un compito proprio dei diaconi, vi compare ben cinque volte, una riferito a Semiramìs – “di cui si legge / che succedette a Nino e fu sua sposa” (vv. 58-59) [3] -, quattro ai “due cognati” amanti, nel giro di dodici versi (vv. 127-138), una volta per ciascuna delle quattro terzine in cui Francesca ricorda la radice del loro amore: “Noi leggiavamo un giorno per diletto / di Lancialotto come amor lo strinse … Per più fïate li occhi ci sospinse / quella lettura, e scolorocci il viso … Quando leggemmo il disïato riso / esser basciato da cotanto amante … quel giorno più non vi leggemmo avante”. Non sarà casuale che siano sette, come i sette diaconi, “le donne antiche e’ cavalieri” nominati da Virgilio tra le “più di mille ombre” (vv. 52-72). Francesca e Paolo “uscir de la schiera ov’è Dido” (v. 85), quasi momentaneamente assunti a una milizia più alta (si ricordi Dante, “ch’uscì per te de la volgare schiera”, Inf. II, 105).

Altrettanto forte è, in Inf. V, la presenza del “portare” e del “condurre”, tema anch’esso appropriato ai diaconi, “quorum est legere et super humeros honus passionis Christi portare”, secondo l’aggiunta di Olivi alla libera citazione di Gioacchino da Fiore: gli stornelli “ne portan l’ali” (v. 40), le “ombre portate da la detta briga” (v. 49), le due “anime affannate” che “quali colombe dal disio chiamate … vegnon per l’aere, dal voler portate” (vv. 82-84), le parole “porte” (v. 108) dall’ “anime offense” (“verbo … portabant et deducebant”, come è proprio della terza parte delle navi andata perduta). Il portare per nave, congiunto col leggere, è nell’espressione “Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse” (v. 137), dove il nome di Galehoz, intermediario d’amore tra Lancillotto e Ginevra, che in questo caso designa il libro che sospinse gli amanti al punto che li vinse, concorda pure con “galeotto” nel senso di nocchiero, di cui è esempio Flegiàs in Inf. VIII, 17 e in Purg. II, 27 l’angelo che porta le anime dalla foce del Tevere alla riva del purgatorio.

Il tema dell’animalità, che denota una minor presenza dell’elemento razionale nell’ “anima vivens”, cioè nell’essere vivente, è nel rivolgersi di Francesca a Dante chiamandolo “animal grazïoso e benigno” (Inf. V, 88); quello dell’apostatare dalla fede è appropriato, nel medesimo canto, a Didone, “colei che s’ancise amorosa, / e ruppe fede al cener di Sicheo” (ibid., 61-62).

Come sempre, più luoghi del poema, alcuni dei quali posti in ‘zone’ dove prevale la tematica dello stato trattato, sollecitano la memoria verso un medesimo punto dell’esegesi scritturale. Il tema del leggere si ritrova con i lussuriosi purganti che peccarono secondo natura (i quali però non sono collocati, come i lussuriosi del secondo cerchio infernale, in una zona nella quale prevalgano i temi dei martiri; il loro stato è il settimo). Come dice Guido Guinizzelli, “in obbrobrio di noi, per noi si legge”, cioè si grida, il nome di Pasifae, che si fece bestia entrando nella “falsa vacca” per concepirvi il Minotauro: essi infatti seguirono l’appetito come bestie, non servando in amore “umana legge”, cioè quella della ragione (Purg. XXVI, 82-87).

In tutt’altro contesto, “amore” e “leggere” sono uniti nelle parole dette dal poeta a san Giovanni che lo esamina sulla carità (Par. XXVI, 16-18), dove la terzina contiene anche il riferimento ad Ap 1, 8; 21, 6 e 22, 13, cioè a Dio, che “Alfa e O è di quanta scrittura / mi legge Amore o lievemente o forte”. Sta qui la consumazione della “scrittura” d’Amore, sulla quale “s’appunta” l’anima di Dante, iniziata con l’inganno di Francesca e Paolo, vinti da “un punto”. Ben oltre, nel viaggio della conoscenza intrapreso per terra e cielo, è andato il poeta. Quelli avevano letto da soli, a lui viene letto per dettato interiore (“Noi leggiavamo … quel giorno più non vi leggemmo avante /… mi legge Amore”). Dante ha avuto due guide nel viaggio, entrambe testimoni di Cristo, del suo lato umano o esteriore (Virgilio) e del suo lato spirituale o interiore (Beatrice). L’essere “soli” dei due amanti anticipa la risposta data a Cavalcante: «E io a lui: “Da me stesso non vegno: / colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”» (Inf. X, 61-63). Disdegno che è per l’essere guidati in un viaggio tanto arduo [4]. Francesca e Paolo, che “paion sì al vento esser leggeri”, sono dannati fra “i peccator carnali, / che la ragion sommettono al talento” (Inf. V, 37-39, 75). Esempio di “amor sui” che, pur essendo fondamento di tutti gli affetti, preso per sé partorisce affanni come in un mare tempestoso [5]. La loro levità è propria dell’adolescenza della Chiesa, leggera e agitata dal vento dell’errore, contro cui si appunta lo zelo dei dottori del terzo stato, che con la spada della ragione rompono le eresie. Dante, di fronte a san Giovanni, ‘ragiona’ di Amore (Par. XXVI, 19-66). Riaffiora la canzone Amor che nella mente mi ragiona (“mi legge Amore o lievemente o forte”), che aveva sentito nelle dolci note di Casella appena arrivato sulla spiaggia del purgatorio, per poco però, dato l’intervento di Catone a disperdere l’adunata verso il monte della purgazione. Amore che legge, che cioè detta dentro, incorpora la Filosofia, il vero oggetto della canzone. Ma, oltre all’ “intelletto umano” e alle “autoritadi a lui concorde”, oltre alla ragione e alla Scrittura – i due primi motori del Convivio -, Dante sente “altre corde” che tirano verso Dio. Si tratta di “tutti quei morsi” che concorrono alla carità: l’esistenza del mondo e delle creature, la Redenzione, la speranza della beatitudine eterna. Morsi non sentiti dall’autore del Convivio di cui però, al termine del viaggio, è ormai esperto. Amore, come la “pietade” descritta nel Convivio (II, x, 5-6), non è solo passione, “anzi è una nobile disposizione d’animo” atta a ricevere speciali effetti passionati.

Molti altri luoghi del poema rinviano alla dottrina esegetica di Ap 8, 8-9. In una ‘zona’ dedicata al secondo stato, il centauro Nesso porta Dante sulla groppa e fa da guida nell’attraversare il Flegetonte, la riviera del sangue in cui sono bolliti i violenti contro il prossimo (Inf. XII, 93-96). Alla stessa rosa tematica, variante del “portabant et deducebant alios per mare gentilium”, appartiene l’apostrofe di Virgilio al Minotauro: “Forse / tu credi che qui sia ’l duca d’Atene, / che sù nel mondo la morte ti porse?” (ibid., 16-18), dove però si intrecciano fili dall’esegesi della seconda guerra (Ap 12, 7).

Unito al mantenimento della fede, il “portare” è rivendicato da Pier della Vigna: “fede portai al glorïoso offizio … vi giuro che già mai non ruppi fede / al mio segnor, che fu d’onor sì degno” (Inf. XIII, 62, 74-75; siamo nella ‘zona’ successiva, nella quale prevalgono i temi del terzo stato).

Gerione, in cui prevale invece una trama tessuta coi fili del sesto stato, concede “i suoi omeri forti”: sulle sue “spallacce” il poeta si assetta, nonostante le “parole porte” da Virgilio, le quali attestano che per scendere non ci sono altre scale, gli abbiano quasi messo addosso la febbre della quartana. Ma Virgilio, come in altre occasioni, ‘sostiene’ (che è variante del “portare” da parte delle “navi”, le quali designano i Gentili più razionali) il discepolo tenendolo abbracciato (Inf. XVII, 41-42, 79-96).

Fra i seduttori puniti nella prima bolgia, Giasone, “che per cuore e per senno / li Colchi del monton privati féne” – che fu quindi tra i Gentili razionali –, ingannò Isifile “con parole ornate” (“verbo … portabant et deducebant alios”), lasciandola “gravida, soletta” (variante del “fidem respuere”): tale colpa lo condanna “a tal martiro”, per cui è vendicata anche la seduzione di Medea (Inf. XVIII, 86-96). Giasone è preceduto, nell’altra fila, dal ruffiano Venedico Caccianemico, che condusse, cioè portò, la Ghisolabella “a far la voglia del marchese” (ibid., 55-57). Il passaggio alla seconda bolgia avviene lì dove lo stretto calle “s’incrocicchia” con il secondo argine (il segno della croce è proprio del sacramento della cresima, che conferma i martiri nella fede: prologo, Notabile XIII), che in quel punto fa da “spalle” nel reggere l’arco di un altro ponte (ibid., 100-102). Il tema del sostenere, proprio della seconda tromba, si intreccia talora con quanto esposto nella settima visione sugli angoli delle dodici porte della città celeste (della quale l’inferno è opposta immagine), che designano la forza e l’ornato, perché nelle case le pareti si congiungono agli angoli (Ap 21, 12). In tal senso si dice di Cristo che è pietra angolare, e in Zaccaria si afferma la futura forza del vittorioso regno di Giuda definendolo angolo, palo e “arco”, con riferimento ai robusti duci che sostengono gli altri (Zc 10, 4). Il tema del portare, congiunto con quello dell’arco, si presenta ancora nella risalita dalla terza bolgia dei simoniaci, allorché Virgilio ‘porta’ Dante stretto a sé “sovra ’l colmo de l’arco”, che a sua volta porta (“è tragetto”) dal quarto al quinto argine (Inf. XIX, 127-129).

Gli invidiosi del secondo girone del purgatorio, fra i tanti temi del secondo stato con cui è tessuta la loro trama, stanno seduti con gli occhi cuciti con un filo di ferro, sostenendosi l’un l’altro con la spalla, mentre tutti sono sostenuti dalla parete rocciosa: il tema del sostenere usa in questo caso la variante “sofferia … sofferti”, che allude alla sofferenza dei martiri (Purg. XIII, 59-60; cfr. Ap 4, 6). Guido del Duca, che nel nome concorda col “deducere”, variante del portare di Ap 8, 9, usa questo verbo nel rivelarsi a Dante (Purg. XIV, 77-81).

Unito al motivo della pietà (le navi dei dottori “qui verbo et exemplo et elemosinarum suffragio vel aliis piis obsequiis portabant et deducebant alios per mare gentilium quasi naves eorum”), il ‘portare’ è appropriato a Beatrice, che pietosa soccorse l’amico e porse vere parole al cortese Virgilio (Inf. II, 133-135). Parole che sono “preghi … piangendo … porti” a colui che l’avrebbe condotto fino al Paradiso terrestre (Purg. XXX, 139-141).

Il motivo del portare con la parola si può accostare al ‘portare novella’ nel mondo (Inf. XXVIII, 92, 133; XXXII, 111; Purg. V, 50; Par. XXV, 129). In Purg. V il tema del gran monte tumoroso si ritrova nel racconto che Buonconte da Montefeltro fa dello strazio del proprio corpo morto e insepolto, operato dal diavolo dopo che l’angelo di Dio gli ha sottratto l’anima per una lagrimetta di estremo pentimento: “per la virtù che sua natura diede”, cioè per la sua potenza naturale, il diavolo mosse il fumo e il vento e coperse di nebbia la piana di Campaldino, dove Buonconte era caduto combattendo, “da Pratomagno al gran giogo” rendendo l’aria pregna di acqua (vv. 112-118). Anche in questo caso, come nella Romagna di Guido da Montefeltro, l’aggettivo “magnus” è appropriato a entità geografiche diverse dal monte, elemento comunque presente.

Nella spiegazione dell’ordine dell’universo data da Beatrice in Par. I vengono utilizzati i motivi del mare e del portare propri della seconda tromba, ma la variazione, che avviene in un contesto lontanissimo dalla trama originaria, è appena percettibile in una sublimazione della Gentilità, bruta o razionale, nel macrocosmo: le specie naturali “si muovono a diversi porti / per lo gran mar de l’essere”, ciascuna portata dall’istinto datole, che porta il fuoco a salire verso la luna, che muove i “cor mortali”, cioè le creature irrazionali (animali e piante), che “in sé stringe e aduna” la terra con la legge di gravità. Ad essere indirizzate al proprio fine non sono solo le creature prive di ragione, ma anche quelle dotate di intelligenza e amore (Par. I, 109-120). Rimane, dell’esegesi di partenza, l’immagine del mare per designare il luogo che tutte le creature devono attraversare. La terza parte delle creature che avevano un’anima perì nel mare, si legge ad Ap 8, 9. Il mare è anche l’amore tempestoso che genera affanni e un viver come bruti (così nell’interpretazione tropologica della seconda tromba in fine del cap. XI). Si tratta dei Gentili dall’amore brutale e dai cuori sempre tempestosi per guerre. È il caso di Francesca e dei Romagnoli dei quali vuol sapere il francescano Guido da Montefeltro. Anche le creature più razionali, “c’hanno intelletto e amore”, fanno parte della terza parte morta nel mare. Il viaggio di Dante è esempio del superamento del mare tempestoso, dell’ “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende”; una volta lasciati alle spalle i “luoghi tristi” al di là delle “lontane acque” e delle “larghe onde”, come dichiara il poeta stesso, di fronte a san Giovanni, sulle “altre corde” della carità che “tratto m’hanno del mar de l’amor torto, / e del diritto m’han posto a la riva” (Par. XXVI, 61-63).

È da notare come, in Par. I, 114.117, ai motivi del mare e del portare si aggiunga quello dell’ “istinto”, anch’esso presente ad Ap 8, 8 nell’empio suggerire del diavolo-gran monte messo nel mare: ad Ap 2, 9 (seconda chiesa) la “suggestio”, sempre diabolica, equivale a “instinctus” e si accompagna all’ “adunare”, verbo che pure è presente nelle parole di Beatrice (l’istinto che “la terra in sé stringe e aduna”), la quale appropria all’ordine dato da Dio motivi che nel testo teologico sono connessi con l’operare diabolico.

Il tema del mare e quello del portare sono presenti disgiunti nell’invito alla prudenza nel giudicare con cui, nel cielo del Sole, Tommaso d’Aquino conclude il suo discorso: egli ha infatti visto il pruno, “rigido e feroce” durante l’inverno, “poscia portar la rosa in su la cima” e la nave che ha corso il mare dritta e veloce perire all’entrare in porto (Par. XIII, 133-138).

L’andar per mare, congiunto con il motivo della fede (la “vita fidei” di Ap 8, 9) e con il ‘tentare’ (altro motivo proprio del secondo stato), sono contenuti nelle parole con le quali Beatrice si rivolge a san Pietro – “a cui Nostro Segnor lasciò le chiavi, / ch’ei portò giù, di questo gaudio miro” – pregandolo di ‘tentare’, cioè di esaminare, Dante nella fede che gli consentiva di camminare sul mare, per cui non perì come la terza parte delle ‘navi’ contro le quali suona la seconda tromba (Par. XXIV, 34-39).

Se si collaziona Ap 8, 9 con Ap 18, 17, passo della sesta visione relativo al pianto sulla caduta di Babilonia da parte dei comandanti di navi che commerciano per mare, che l’esegesi spiega essere coloro che commerciano “per vias graviores” e navigano verso città o porti lontani, il confronto è con le parole dette da Caronte a Dante, “anima viva” (Ap 8, 9: “qui credendo in Christum habebant animam, id est vitam gratie”) che deve dipartirsi dai morti e venire a piaggia “per altra via, per altri porti”, portato da “più lieve legno” (Inf. III, 88-93; cfr. l’esegesi di Ap 11, 18) [6].

Si è visto sopra quante parole-chiave, nell’episodio di Francesca e Paolo, sollecitino la memoria del lettore spirituale, che già conosce la Lectura super Apocalipsim in latino, verso l’esegesi di Ap 8, 8-9. Ma non si tratta dell’unico passo interessato, in un contesto tessuto principalmente con temi del secondo stato, quello dei martiri (cfr. in proposito la Topografia spirituale della “Commedia” ).

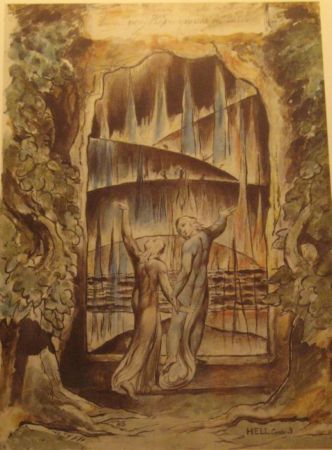

Arrivato al “punto”, nel quale Lancillotto (secondo Dante, che inverte il rapporto) bacia Ginevra, il lettore spirituale avrebbe percepito che esso corrisponde falsamente all’ardua visione dello splendore del volto di Cristo, che riluce come il sole in tutta la sua virtù e che nel sesto stato deve raggiare in tutta la sua chiarezza, imprimendo in chi guarda un senso di tremore. La decima delle dodici perfezioni di Cristo come sommo pastore, proposte in apertura della prima visione apocalittica, consiste nell’incomprensibile gloria che deriva a Cristo dalla chiarezza e dalla virtù, per cui si dice: “e la sua faccia riluce come il sole in tutta la sua virtù” (Ap 1, 16). Il sole riluce in tutta la sua virtù nel mezzogiorno, quando l’aere è sereno, fugata ogni nebbia o vapore grosso. Allora il viso corporeo di Cristo ha incomparabilmente più luce e vigore, e ciò designa l’ineffabile chiarezza e virtù della sua divinità e della sua mente. Lo splendore del volto indica l’aperta e fulgida conoscenza della Sacra Scrittura, che deve raggiare in modo più chiaro nel sesto stato, prefigurata dalla trasfigurazione sul monte avvenuta dopo sei giorni e designata dall’angelo che, al suono della sesta tromba, ha la faccia come il sole (Ap 10, 1).

Strettamente connessa alla decima è l’undecima perfezione, ossia l’imprimere negli inferiori, di fronte a tante sublimità, un sentimento di umiliazione, di tremore e di adorazione, per cui Giovanni dice: “e vedendolo”, cioè tanto e tale, “caddi ai suoi piedi come morto” (Ap 1, 17). Bisogna intendere che cadde col viso a terra in atto di adorazione, perché il cadere supino è segno di disperazione. Il cadere è causato sia dall’intollerabile eccesso dell’oggetto visto, sia dall’influsso dell’angelo o dell’assistente divino che incute terrore e provoca un sentimento di mutazione, sia dalla materiale fragilità del soggetto o dell’organo visivo. Proprio il senso di intimo mutare rende colui che vede esperto del fatto che si tratta di una visione ardua, divina e derivata da cause supreme. Il sentirsi annullato predispone a ricevere le visioni divine in modo più umile e timorato, e significa che la virtù e la perfezione dei santi provoca tremore e umiliazione negli inferiori. Significa anche che l’ascesa alla contemplazione divina avviene unicamente tramite l’oblio, la negazione, la mortificazione di sé stessi e la privazione di ogni cosa.

L’esegesi di Ap 1, 16-17 è un esempio (non infrequente) di citazioni occulte delle due principali auctoritates utilizzate da Olivi nella Lectura : Gioacchino da Fiore e Riccardo di San Vittore. Come mostrato in sinossi, all’abate calabrese appartiene l’interpretazione dello splendore del volto di Cristo (Ap 1, 16: decima perfezione), il quale indica l’aperta e fulgida conoscenza della Sacra Scrittura, che deve raggiare in modo più chiaro nel sesto stato, prefigurata dalla trasfigurazione sul monte avvenuta dopo sei giorni e designata dall’angelo che, al suono della sesta tromba, ha la faccia come il sole (Ap 10, 1). Dal mistico vittorino sono tratti alcuni aspetti della decima perfezione (Ap 1, 16: l’incomprensibile e ineffabile gloria di Cristo nella chiarezza e virtù della sua divinità, l’aere sereno) e dell’undecima (il suscitare in Giovanni umiliazione, tremore, oblio; il cadere “come morto”, cioè come adorante, senza disperazione). Proprio di Olivi è sottolineare l’intima mutazione che avviene in Giovanni, che si sente tratto a una visione ardua e suprema. Un passaggio a uno stato più alto già ricordato in una delle Qaestiones de domina, allorché Maria, nell’ora dell’assenso, provò quasi un ineffabile morire al suo stato precedente passando a uno stato sovramondano e a una regione inusitata, nella quale doveva venire assorbita in modo radicale e irrevocabile dagli eccelsi abissi degli arcani divini.

I temi della decima perfezione formano l’armatura del “riso” di Ginevra, il “punto” della lettura del libro ‘galeotto’ che “vinse” Francesca e Paolo [7]. Esso si annida nella “claritas” e nello “splendor faciei” di Cristo. Nel sesto stato, allorché lo splendore del volto di Cristo diviene più lucente, come il sole, si verifica quanto scritto nel Cantico dei Cantici (Cn 8, 2), lì dove la sposa desidera l’amato in modo da poterlo baciare e introdurre nella casa materna. L’amato viene considerato come un fratello che succhia il seno della stessa madre, e per questo la sesta chiesa, Filadelfia, viene interpretata come “amore fraterno” (Ap 3, 7, unico luogo della Lectura che contenga un riferimento al baciare: il sesto stato è segnato dal vincolo della “familiarior signatio et notitia et amicitia apud Deum”: Ap 7, 3-4). Il tremare di Paolo è quello proprio di colui che contempla un’ardua e sublime visione (Ap 1, 17), il baciare deriva dalla sesta chiesa (Ap 3, 7), il riso corrisponde alla “claritas” e allo “splendor faciei” di Cristo (Ap 1, 16). Il cadere come morto è appropriato a Dante il quale, venendo meno per la pietà verso i “due cognati”, cade “come corpo morto”: «… ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” – Quando leggemmo il disïato riso / esser basciato da cotanto amante, / questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto tremante. … E caddi come corpo morto cade» (Inf. V, 133-136, 142). Il cadere di Dante non è però disperato (la “mente”, chiusa per la pietà e confusa di tristezza per il peccato, torna poi alla ragione), non come quello del padre di Guido Cavalcanti, che “supin ricadde e più non parve fora” di fronte all’indugiare della risposta di Dante alla domanda se il proprio figlio sia ancora in vita (Inf. X, 72).

Chi leggeva quei versi sarebbe dunque passato dal secondo al sesto stato, dagli antichi martiri ai tempi moderni. Ma non avrebbe probabilmente scorto in quei versi tracce di Gioacchino da Fiore, come pure dell’altra grande fonte della Lectura, Riccardo di San Vittore, entrambe occultate e svanite nell’esegesi di Olivi.

Del tema del martirio inferto dal dubbio è pregno, in Inf. V, l’episodio di Francesca e Paolo. Il sesto stato porta a compimento quanto già sviluppato nei precedenti periodi. Così avviene per le tentazioni e le prove, tipiche del secondo stato della Chiesa, che fu dei martiri (prologo, notabile X). I martiri del sesto stato soffrono nel dubbio, il loro è un “certamen dubitationis” che i primi testimoni della fede non provarono per l’evidenza dell’errore in cui incorrevano gli idolatri pagani. Nel sesto stato il martire non prova soltanto il tormento del corpo, viene anche spinto (“propulsabuntur martires”) dalla sottigliezza degli argomenti filosofici, dalle distorte testimonianze scritturali, dall’ipocrita simulazione di santità, dalla falsa immagine dell’autorità divina o papale, in quanto falsi pontefici insorgono, come Anna e Caifa insorsero contro Cristo. Per rendere più intenso il martirio, i carnefici stessi operano miracoli. Tutto ciò – un vero inferno interiore – appartiene alla tribolazione del tempo dell’Anticristo, alla tentazione che induce in errore persino gli eletti, come testimoniato da Cristo nella grande pagina escatologica di Matteo 24: “dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi (cfr. Mt 24, 24)”. Scrive Gregorio Magno, commentando Giobbe 40, 12 – “stringe (nel senso di tendere) la sua coda come un cedro” -: “ora i nostri fedeli fanno miracoli nel patire perversioni, allora i seguaci di Behemot faranno miracoli anche nell’infliggerle. Pensiamo perciò quale sarà la tentazione della mente umana allorché il pio martire sottoporrà il corpo ai tormenti mentre davanti ai suoi occhi il carnefice opererà miracoli” [8].

I “dubbiosi disiri” [9] (Inf. V, 120) vengono conosciuti mentre i due amanti leggono “di Lancialotto come amor lo strinse”, quella lettura “per più fïate li occhi ci sospinse”. Vinti dalla passione, essi non arrivano a sostenere fino in fondo il loro “certamen dubitationis”. Se è vero che al secondo e al sesto stato spetta il martirio e al tempo stesso la dolcezza del conforto e della promessa (ad Ap 3, 11), i “dolci sospiri” dei due amanti sono stati da loro male interpretati, nel senso dell’amore carnale e non dell’ “amore acceso di virtù” di cui Virgilio avrebbe parlato a Dante nel purgatorio (cfr. Purg. XVIII, 13-75; XXII, 10-12). Al momento della prova, i due vengono sospinti dalla lettura di un libro (“Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse”) verso un punto che li vince, non diversamente da come i nuovi martiri vengono sospinti dagli “intorta testimonia scripturarum sanctarum”.

Ma il martirio non è stato inferto solo ai “due cognati” in vita, perché anche Dante sta dinanzi a loro come un martire del sesto stato: prova pietà del loro male perverso, è “tristo e pio” fino alle lacrime dinanzi ai martìri, prova un’angoscia che chiude la mente. Perfino la domanda di Virgilio dopo le prime parole di Francesca – “Che pense? ” – sembra ricalcare l’invito di Gregorio Magno a riflettere sulla singolarità della tentazione: “… tunc autem Behemot huius satellites, etiam cum perversa inferunt, mira facturi sunt. Pensemus ergo que erit humane mentis illa temptatio, quando pius martir corpus tormentis subicit, et tamen ante eius oculos miracula tortor facit”.

Proseguendo il viaggio con Dante, il nostro Spirituale si sarebbe accorto che i signacula dell’esegesi del volto di Cristo che irradia, nel sesto stato, più luce e più rivelazione della Scrittura (Ap 1, 16-17), percorrono tutta la terza cantica a partire dal principio, con la gloria della divina virtù che risplende, con l’essere il poeta disceso dal “ciel che più de la sua luce prende” (Par. I, 1-2, 4, 22) [10]. Quello che nell’esegesi è concentrato unicamente su Cristo viene frantumato, secondo l’avvertenza dell’Olivi, su più soggetti [11]. Lo splendor faciei di Cristo, che si incarna nel sorriso di Beatrice, discorre per tutto il Paradiso, con variazioni della rosa semantica che lo costella: l’essere più lucente, la troppa luce, il mettere in oblio, l’intimo accorgersi di più ardua visione. All’esegesi di queste due perfezioni di Cristo sommo pastore rimandavano le parole-chiave incastonate nei versi come pietre miliari, a ricordare una dottrina poeticamente rivestita. Le variazioni non sono solo interne al ristretto passo esegetico (Ap 1, 16-17), ma coinvolgono altri luoghi della Lectura. Di fronte al ridere di Beatrice, quel lettore avrebbe senz’altro rammentato l’esegesi del volto solare di Cristo. Non nel senso di una reale identificazione, ma della conformità che nasce dal seguirlo.

Lo splendore del volto di Cristo cresce con l’andare nel viaggio, come aumenta nella storia della Chiesa, le cui prerogative sono da Dante sparse sull’intero mondo umano. Così cresce il ridere di Beatrice fino alla piena apertura nell’ottavo cielo, al momento della discesa delle schiere del trionfo di Cristo (Par. XXIII, 46-69) e poi, infine, sulla soglia dell’Empireo (Par. XXX, 19-36).

La centralità di Ap 1, 16-17 in tanti luoghi del poema, da Francesca (unico caso nell’Inferno) a Beatrice, è trasposizione di quello che è il tema fondamentale della Lectura super Apocalipsim, cioè la centralità di Cristo [12], il cui splendore aumenta nella storia con il procedere verso il sesto stato della Chiesa, allorché il libro, non Galeotto ma vero, sarà tutto aperto. Da “ma solo un punto fu quel che ci vinse” di Francesca (Inf. V, 132), al “punto che mi vinse” nel Primo Mobile e al sorriso di Beatrice sulla soglia dell’Empireo (cfr. Par. XXX, 11, 22-24), al finale “punto solo” (Par. XXXIII, 94): “dall’occasione di tanto peccato – scrive Gianfranco Contini – alla visione divina, quale abisso e quale preterintenzionalità di parentela!” [13]. La parentela non è però preterintenzionale, trattandosi di diversi stadi di un medesimo processo storico di epifania del Cristo dio e uomo: il primo come vano desiderio e malvagia tentazione provata nel subdolo martirio degli ultimi tempi; il secondo nello spazio e nel tempo degli uomini (il tempo ha nel Primo Mobile le sue radici); il terzo, non più per specula, di fronte al divino.

La consumazione della ‘scrittura’ d’Amore, iniziata con l’inganno di Francesca e Paolo vinti da “un punto”, avverrà, come già ricordato, con le parole dette dal poeta a san Giovanni che lo esamina sulla carità (Par. XXVI, 16-18) [14].

Gli stati della Chiesa, secondo Olivi, sono periodi storici e modi di essere, habitus che confluiscono tutti nel grande lago o piscina del sesto stato. Nell’episodio di Francesca c’è soprattutto un tema del sesto stato, oltre a quello della prova psicologica non superata, che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo. Il richiamo di Dante ai due dannati perché parlino è l’invito dello Spirito di Cristo a convivare, in una pausa di pace delle passioni umane che si perpetuano nell’eterna dannazione. Appartiene alla sesta chiesa il parlare liberamente di Cristo – ad essa è dato l’ “ostium apertum”, che è “ostium sermonis” – , il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà. All’ “affettüoso grido” del poeta le due ombre vengono “dal voler portate”. Appartiene alla sesta chiesa anche il far venire quelli che si dicono Giudei senza esserlo, mutati nel cuore e disposti a farsi battezzare e governare (Ap 3, 9). Il venire dei “due cognati” al richiamo del poeta è un momento di mutazione, sebbene limitata al successivo colloquio. È un venire con desiderio, quello che nasce dall’invito dello Spirito. La storia universale, così come esposta nella Lectura, corre verso momenti ‘sesti’ di novità e di apertura. Questi nell’Inferno non si aprono; eppure questa chiusura non è totale, perché la parola è adito all’intelligenza spirituale, invito a ricordare il dolce mondo. Il contrasto tra la durezza del luogo e della pena e l’aprirsi al parlare della volontà dei dannati è tanta parte della poesia dell’Inferno.

Nessun altro luogo avrebbe compiutamente ricondotto il lettore spirituale ad Ap 1, 16-17 – nucleo del sorriso di Beatrice – come il trionfo delle schiere di Cristo apparso al poeta nell’ottavo cielo. Quel lettore si sarebbe ricordato anche del tema da Isaia 30, 26 che costituisce l’incipit della Lectura : “La luce della luna sarà come la luce del sole e la luce del sole sarà sette volte di più, quando il Signore curerà le ferite del suo popolo e sanerà le piaghe prodotte dalle sue percosse”. È questa, secondo Olivi, allegoria della gloria di Cristo e del Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento è, rispetto al Vecchio, come il sole rispetto alla luna, la cui ombra e il cui velo vengono tolti dalla luce di Cristo. Come scrive san Paolo ai Corinzi, se il ministero della morte, cioè la lettera della vecchia legge che uccide, fu glorioso al punto che i figli di Israele non potevano fissare Mosè disceso dal Sinai a causa dello splendore sia pure effimero del suo volto (cfr. Esodo 34, 29-35), quanto più glorioso non sarà il ministero dello Spirito (2 Cor 3, 7-8)? Un velo è steso sul cuore dei figli di Israele, ma quando ci sarà la conversione esso sarà tolto. Allora tutti, riflettendo come in uno specchio la gloria di Dio, verranno trasformati in quella medesima immagine, sempre più chiara (ibid., 3, 15-18). La dottrina di Cristo è contenuta nell’Antico Testamento come il pulcino nell’uovo o il frutto nel seme e nella radice o come la luce di una lucerna che illumina un luogo tenebroso. Il sole sarà luminoso sette volte per designare i sette giorni della solare dottrina di Cristo che nella vecchia legge e nei profeti restarono nascosti sotto il velo. Il numero sette indica anche il corso settiforme della storia della Chiesa, che si svolge, con successive illuminazioni, attraverso sette stati e viene descritto nel libro dell’Apocalisse, il quale aggrega in sé la multiformità radiosa della luce di sette giorni, illumina la dottrina contenuta nel Vecchio Testamento e si propone come medicina sanatrice delle piaghe del popolo di Dio. Nel Nuovo Testamento, maggiore sarà l’illuminazione del sesto e del settimo stato (a cominciare da Francesco fino alla fine dei tempi), i periodi della storia sui quali ricadono e ricadranno tutti i doni (come tutta la malizia) dei momenti precedenti. Nel passo oliviano non si registrano citazioni di autori, ma non si può fare a meno di notare che i riferimenti all’Esodo e alla lettera paolina ai Corinzi si trovano nell’esegesi di Gioacchino da Fiore relativa allo splendore del volto di Cristo di Ap 1, 16.

Il tema dell’incipit della Lectura si trasforma nel trionfo delle schiere di Cristo che appare nell’ottavo cielo (Par. XXIII, 25-33). La “lux lune sicut lux solis” sta nel paragonare la viva luce di Cristo, sole che accende migliaia di lucerne di beati, con Trivia (la Luna) che “ride”, cioè splende, “tra le ninfe etterne”, ossia le stelle, “che dipingon lo ciel per tutti i seni”. “Quale … Trivia ride … vid’ i’ … un sol” non lascia dubbi: la luce della luna ha la stessa dignità della luce del sole, per quanto il tema da Isaia si mostri come rovesciato nei termini di paragone, nel senso di ‘lux solis sicut lux lune’. Le parole di Beatrice spiegano trattarsi di “tutto ’l frutto / ricolto del girar di queste spere” (ibid., 20-21), le quali sono i sette cieli già percorsi da Dante, e ciò corrisponde al risplendere in modo settiforme. Il poeta stesso vede trasparire “per la viva luce … la lucente sustanza”, cioè la persona di Cristo, “tanto chiara” che non può sostenerla con il viso (ibid., 31-33), riferimento alle espressioni paoline sul volto di Mosè non sostenibile agli Israeliti (a maggior ragione quello di Cristo) e alla trasformazione “a claritate in claritatem”, che pure è all’origine del “vedere / lo ciel venir più e più rischiarando” (ibid., 17-18) nell’attesa del desiderato arrivo.

Il tema ha una sua anticipazione nel canto precedente, allorché Dante, stando nel segno dei Gemelli, riguarda in giù e ritorna “col viso … per tutte quante / le sette spere”, sorridendo del “vil sembiante” di “questo globo”, cioè della terra (Par. XXII, 124-154). Allora vede la Luna – “la figlia di Latona” – illuminata senza quell’ombra (l’ombra della vecchia legge) che era stata la causa per cui aveva creduto, con Averroè, che le sue macchie fossero originate dal raro e dal denso. Riesce anche a sostenere la vista del sole, il figlio di Iperione, senza esserne abbagliato.

L’espressione “sicut lumen in lucerna lucente in loco caliginoso”, riferita alla dottrina di Cristo contenuta nell’Antico Testamento, sia pure nascosta sotto i veli profetici, è accostabile a quanto chiede Catone a Virgilio: “Chi v’ha guidati, o che vi fu lucerna, / uscendo fuor de la profonda notte / che sempre nera fa la valle inferna?”, la quale si conferma così assimilabile all’Antico Testamento (Purg. I, 43-45). Il motivo è anche contenuto nell’elogio che Stazio rende a Virgilio: “Facesti come quei che va di notte, / che porta il lume dietro e sé non giova, / ma dopo sé fa le persone dotte” (Purg. XXII, 67-69) e conferma l’immagine di un Virgilio profeta del primo avvento di Cristo e anche del secondo, proprio del sesto stato della storia della Chiesa segnato dal viaggio di Dante, stato che riceve tutte le illuminazioni degli stati precedenti.