INDICE GENERALE

Introduzione: I – II – III

I. La Gerusalemme celeste: una città ideale discesa in terra

I.1 La dolce vita differenziata (tab. 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies). I.2 La luce della città. I.2.1 Come in uno specchio (tab. 2). I.2.2 Le vermiglie meschite (tab. 3). I.2.3 L’eterno femminino della Luna che patisce e riceve (tab. 4-5). I.2.4 Il gran trono e l’avvento del sole (tab. 6). I.2.5 Il nuovo sole e la primavera sempiterna / che notturno Arïete non dispoglia (tab. 7). I.3 Le due rive del nobile fiume (tab. 8-10). I.4 Tommaso d’Aquino con il saio francescano (tab. 11). I.5 Il muro tetragono (tab. 12). I.6 Luce intellettüal, piena d’amore (tab. 13). I.7 Roma e l’ardüa sua opra (tab. 14).

II. La preghiera di san Bernardo alla Vergine (tab. 15-27).

III. Il fine di tutti i desideri.

III.1 Visione e martirio (tab. 28). III.2 L’apertura del libro segnato da sette sigilli (tab. 29-31). III.3 Ricordo cessato e linguaggio imperfetto (tab. 32-34). III.4 Il punto (tab. 35-36). III.5 La visione della sede divina (tab. 37-40). III.6 La vittoria dei contemplativi (tab. 41-43). III.7 La prima equalità (tab. 44). III.8 Il volto di Cristo sorridente (tab. 45-50). III.9 La misura del cerchio (tab. 51). III.10 L’amor che move il sole e l’altre stelle (tab. 52).

[3] = numero dei versi. 12, 1-2 = collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]. Not. VII = collegamento ipertestuale all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura.Qui di seguito viene esposto Paradiso XXXIII con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (PDF; introduzione in html). |

Paradiso XXXIII |

« Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 12, 1-2; qu. de angelicis influentiis

|

Abbreviazioni e avvertenze

Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.

LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.

Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).

Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.

Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.

In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.

Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.

Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994.

Introduzione

Una lettura dei sensi spirituali semanticamente incardinati nel senso letterale dell’ultimo canto della Commedia richiede, in primo luogo, che vengano esaminati i luoghi della settima visione descritti nei capitoli XX-XXII della Lectura super Apocalipsim. Queste parti del “panno” costituiscono infatti il tessuto principale della “gonna” che riguarda l’Empireo. In secondo luogo sarà considerata la preghiera che san Bernardo rivolge alla Vergine (Par. XXXIII, 1-45). In terzo luogo si procederà all’esame dei cento versi seguenti, che narrano l’ultima, mutevole visione. Si potrà osservare come il tessuto fornito dall’esegesi apocalittica oliviana venga utilizzato, variandone i temi, anche in altri luoghi del poema, diversi da quelli principalmente considerati e spesso assai distanti fra loro.

Viene in luce quella che Benedetto Croce definiva “[…] una didascalica, di eccelso argomento, di grandioso movimento, di altissima intonazione, ma una didascalica con gli espedienti della didascalica” [*]. Questa didascalica consente tuttavia di avvicinarsi storicamente a Dante, nel suo tempo e nei suoi sentimenti, guardando alla poesia secondo la sua idea senza confronti con la nostra, come intendeva Croce. In tal modo è possibile registrare l’intima metamorfosi per la quale la storia sacra della Chiesa si travasa nello stato umano, sull’“aiuola che ci fa tanto feroci”. Quanto Olivi scrive della storia della Chiesa e della gloria di Cristo viene nella Commedia diffuso su tutte le persone e le forme, antiche e nuove, del nostro mondo con le sue passioni. Il saeculum humanum rivendica l’autonomia nell’uso del volgare, nella definizione del regime politico, nell’ambito della natura e della ragione, nella valorizzazione degli autori classici, in quelli che sarebbero stati gli ideali laici del Rinascimento. Delle due nature dell’anima di Dante, duplice come quella di Faust – per usare ancora una celebre definizione del Croce [**] -, “divisa tra Medioevo persistente e incipiente Rinascimento”, viene messa in luce la reciproca osmosi.

Il “panno” è stato scelto da Dante per mantenere l’unità del poema e, al tempo stesso, per dare al pubblico degli Spirituali francescani una versione aggiornata secondo i nuovi interessi dell’autore, poeticamente prestante “e piedi e mano”, nel volgare emulo del latino, ai concetti teologici contenuti nella loro opera-vessillo.

Nella sinossi dei testi si può avere concreta esperienza, attraverso l’esame di singole parole – infima, appropinquava, ripresta, conflati, sidi, indige, circunspetta, solo per citarne alcune – di quanto scrisse Mario Fubini:

“[…] diremmo che il volgare dantesco lasci qui, dove il poeta è giunto al vertice del suo mondo, trasparire così chiara e insistente, come forse in nessun altro luogo, dentro di sé del suo colore stesso, l’immagine del latino; quel latino a cui egli ha sempre tenuti fissi gli occhi come a modello ideale e che ora è come riassorto nel suo linguaggio” [***].

[*] B. CROCE, L’ultimo canto della «Commedia», in ID., Poesia antica e moderna. Interpretazioni, Bari 19432 (Scritti di storia letteraria e politica, XXXIV), pp. 151-161: p.156.

[**] B. CROCE, Ancora della lettura poetica di Dante (1948), in Letture di poeti e riflessioni sulla teoria e la critica della poesia, Bari 1950, pp. 3-20.

[***] M. FUBINI, L’ultimo canto del Paradiso, in Due studi danteschi, Firenze 1951 (Biblioteca del Leonardo, XLV), pp. 55-103: p. 59.

■ Chi intenda approfondire lo stato della ricerca può consultare su questo sito:

-

Pietro di Giovanni Olivi e Dante. Un progetto di ricerca, in “Collectanea Franciscana”, 82 (2012), pp. 87-156 – ENG

-

Petrus Iohannis Olivi in the Italian Peninsula. Images and Influences between Literature and History (Assisi 2015)

-

Amore e vita di poeta. La Vita Nova e l’imitazione di Cristo, dove si mostra come l’incontro fra Dante e le opere esegetiche dell’Olivi (in particolare l’Expositio in Canticum Canticorum e la Lectura super Lucam) risalga a prima dell’esilio, al tempo dell’uscita delle “nove rime”.

-

Quo vadis, Dantes?

LECTURA DANTIS

-

Inferno X (PDF)

-

Inferno XXVI (PDF)

-

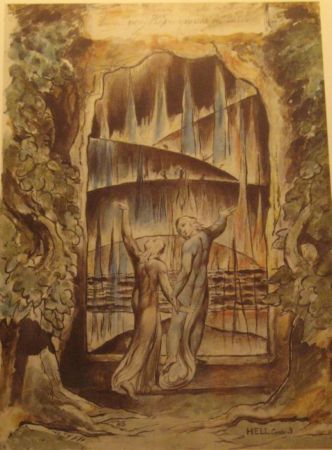

Inferno XXXII, 124-139 – XXXIII, 1-90

-

Purgatorio III

-

Paradiso XI-XII

I

Allegoria e anagogia

La città superna, la Gerusalemme celeste, è ideale. Anche se descritta con similitudini materiali – fosse, muro, porte, case, piazza, angoli, misure dei lati, pietre preziose, fiume, rive, albero, frutti -, viene applicata agli uomini, che partecipano così delle sue divine qualità. Nell’esegesi essa è la Chiesa dei contemplativi, cioè dei beati; ma anche la Chiesa peregrinante e militante in terra ne può ben pregustare la pace. La vittoria del sesto stato, cioè degli uomini che in terra combattono contro Babylon – la Chiesa carnale – affinché si instauri un “novum saeculum”, consiste nell’aver iscritto nella mente il nuovo nome della Gerusalemme che discende dal cielo in terra, e che è detta essere visione di pace (Ap 3, 12). Di essa maggior gusto si potrà provare nel successivo settimo e ultimo stato. Il sesto periodo della Chiesa, iniziato con la conversione di san Francesco (1206), si estende fino alla completa distruzione di Babylon, con la sconfitta dell’Anticristo. È dunque il periodo nel quale Olivi scrive la Lectura (1290-1298) e nel quale Dante compie il suo viaggio (1300) narrato nella Commedia (iniziata nel 1307-1309).

San Giovanni descrive nell’Apocalisse la santa città dapprima sommariamente, poi in modo più compiuto per mezzo di un angelo. Ciò perché, secondo Riccardo di San Vittore, Giovanni prima vede in modo inferiore e poi in modo più alto. Secondo Gioacchino da Fiore, la prima descrizione è riferita alla gloria della Chiesa peregrinante in terra, la seconda alla gloria della Chiesa regnante nei cieli dopo il giudizio. Così Giovanni può vedere da solo nel primo caso, mentre nel secondo necessita dell’aiuto di un angelo. La Gerusalemme celeste non può essere veduta con gli occhi né si trova espressa nelle Scritture. Per essa si rende necessario un dottore spirituale che tragga i discepoli che hanno raggiunto la perfezione all’intelletto anagogico, in modo che da quel che è noto della città peregrinante in terra vengano rapiti alla visione spirituale della città che regna nei cieli. Il monte sul quale viene levato Giovanni (Ap 21, 10) è pertanto l’intelletto anagogico, grande e alto perché apprende cose grandi e sublimi, come la lettera apprende ciò che è transitorio e terreno e l’allegoria lo stato della Chiesa peregrinante che opera in un certo modo tra cielo e terra.

È san Bernardo a svolgere la funzione del dottore che mostra cose che non possono essere vedute o ascoltate traendo Dante, dal suo peregrinare, al senso anagogico invitandolo a levare gli occhi “quasi di valle andando a monte” cosicché veda la regina del cielo, perché “quest’ esser giocondo / … non ti sarà noto, / tenendo li occhi pur qua giù al fondo” (Par. XXXI, 112-123).

La narrazione dell’ineffabile

(I.1) La visione di Dante, come quella di Giovanni a Patmos, fu una sola: “tutta tua visïon fa manifesta”, gli dice Cacciaguida (Par. XVII, 128). Come avvenne all’Evangelista, non fu una fictio, ma una vera visione. Come l’autore dell’Apocalisse, scrivendo in seguito quanto visto, applicò in modo sempre più alto e arduo similitudini tratte prevalentemente dai fenomeni naturali, e ciò per rendere ai suoi lettori un vedere che, in quanto puramente intellettuale, sarebbe stato inesprimibile, così l’autore della Commedia e nuovo Giovanni rese con similitudini cose alte e forti, imitando il condiscendere della Scrittura verso gli ingegni umani, che si fondano sull’esperienza sensibile. Per questo, afferma Beatrice, la Scrittura “e piedi e mano / attribuisce a Dio e altro intende”, e la Chiesa rappresenta in figura umana gli arcangeli che sono pure intelligenze (Par. IV, 43-48).

Nell’Empireo il poeta, la cui memoria viene meno, ha visto “cose che ridire / né sa né può chi di là sù discende” (Par. I, 4-6). Nel descrivere l’ascesa al cielo ha dovuto pertanto “mantenere anche nella terza cantica quel ritmo e quella differenziazione di momenti narrativi, quella successione di episodi e di colloqui variamente ambientati, lo spazio e il tempo insomma richiesti da una rappresentazione poetica e che non potevano essergli offerti da una rigorosa adesione al concetto teologico” (Sapegno) [1]. Anche nella terza cantica ha portato le vicende e le passioni umane, ha dato valore universale a fatti di storia locale. La “dolce vita” differenziata, per cui i beati, tutti presenti nell’Empireo, si manifestano discendendo nei vari cieli facendo segno del loro diverso grado di beatitudine, è pertanto la base della struttura del Paradiso consentendo la soluzione “dei problemi che derivano dal narrare l’inenarrabile”, soprattutto di quello, fondamentale, “della temporalità del racconto” [2]. La teologia di Olivi gli offriva riscontri utili al mantenimento della differenziazione tanto necessaria sul piano poetico.

La “fabbrica della Chiesa”, afferma Olivi, è simile a un albero che non può mostrarsi compiuto nelle sue foglie fin dall’inizio come nel suo compimento. Così è per la gloria di Dio, che diversamente rifulge nelle parti della Gerusalemme celeste descritta nella settima visione: “in eius partibus diversimode refulgentis et participate” (Ap 21, 12-13). Similmente Dante, che trasferisce sull’intero universo prerogative che nell’esegesi scritturale sono proprie della Chiesa e della sua evoluzione storica secondo sette stati, apre la terza cantica: “La gloria di colui che tutto move / per l’universo penetra, e risplende / in una parte più e meno altrove” (Par. I, 1-3). L’unità della città celeste è specchio dell’increato Spirito di Cristo, uno e semplice ma partito in sette doni, che sono anche i sette stati o periodi della Chiesa, cioè le categorie che segnano lo sviluppo della storia umana (Ap 1, 4; 5, 6-7).

I versi rivelano un linguaggio proprio dello Pseudo-Dionigi, adottato nella Lectura, come mostra il confronto con Ap 21, 18.21. Le intelligenze angeliche inferiori ricevono l’“habitus glorie” da quelle superiori, riflettendolo quali specchi, come le membra inferiori di un corpo sono radicate nelle virtù del cervello, del cuore o del fegato: “Questi ordini di sù tutti s’ammirano, / e di giù vincon sì, che verso Dio / tutti tirati sono e tutti tirano” (Par. XXVIII, 127-129). La medesima tesi dionisiana viene poi addotta nell’Epistola a Cangrande a commento della prima terzina del Paradiso (Ep. XIII, 60).

Ad Ap 21, 9 Olivi cita Riccardo di San Vittore, secondo il quale per quanto lo scopo della settima visione sia quello di descrivere lo stato superno della Gerusalemme beata, si trovano in essa molte cose che spettano più ai presenti meriti dei santi che ai futuri premi. Ciò, secondo Olivi, avviene perché le differenze della gloria dei beati non possono essere conosciute se non attraverso similitudini già sperimentate e familiari. Lo stato del premio può in altri termini essere descritto solo facendo riferimento, mediante le similitudini, allo stato del merito. Non diversamente lo Pseudo Dionigi, nel De angelica hierarchia, descrive le differenze degli ordini angelici con l’ausilio dei comuni doni della grazia a noi noti e posti nella Scrittura a denominazione delle gerarchie angeliche. Un terzo motivo sta nel fatto che, descrivendo la Chiesa sotto il duplice stato della grazia e della gloria, è possibile concepire la corrispondenza dei meriti con i premi e quindi che a meriti diversi corrispondono premi diversi.

Nell’Epistola a Cangrande (§§ 33-34) si distingue tra il soggetto letterale del Paradiso, cioè lo stato delle anime beate dopo la morte, e quello allegorico, cioè l’uomo che per i meriti ha conseguito il premio della giustizia divina. È distinzione molto vicina a quella proposta da Olivi, ad Ap 21, 9 (con le citazioni di Riccardo di San Vittore e dello Pseudo Dionigi), tra i premi futuri e i meriti presenti (senso allegorico), per cui nella settima visione si tratta più dei secondi che dei primi, in quanto in questa vita non è dato all’intelletto di vedere le differenze della gloria dei beati secondo le proprie specie e proprietà o mediante similitudini univoche, ma solo per mezzo di similitudini già note, cioè attraverso la rappresentazione allegorica. Naturalmente l’allegoria non è da intendere in senso strettamente poetico, cioè come una menzogna che nasconde la verità (cfr. Convivio, II, i, 2-15), bensì nel senso teologico, di qualcosa (personaggi e vicende storiche) che è prefigurazione di ciò che viene a compimento, della storia della Chiesa militante che si realizza nel “regno santo”.

Se la descrizione della Gerusalemme celeste si fonda più sui meriti che sui premi, cioè più sulla personale storia dei beati piuttosto che sulla loro mercede, il Paradiso è tanto tessuto di vicende terrene quanto della descrizione della “gloria di colui che tutto move”. Nell’Empireo, luogo al di fuori del tempo che tiene le sue radici nel sottostante Primo Mobile, Beatrice ha modo, indicando il trono dell’“alto Arrigo”, di profetizzare la condanna di Clemente V, il “prefetto nel foro divino” dal comportamento equivoco verso l’imperatore (Par. XXX, 142-144).

Alcuni, afferma Olivi, hanno sostenuto che la visione di Giovanni sarebbe stata puramente intellettuale, cioè senza immagini, e che poi egli avrebbe adattato le varie figure alla verità veduta senza di esse. Contrario a ciò sta il fatto che egli non accenna a una successiva composizione con figure ma a figure apparse in visione e mostrate da un altro soggetto. Inoltre, l’essere state le figure formate da Dio per mezzo di un angelo rende maggiore riverenza, stima e dignità alle visioni del libro che se esse fossero state aggiunte dopo da Giovanni. All’altezza della visione intellettuale nulla toglie l’aggiunta di immagini che siano di aiuto: l’intelligenza dei beati dopo la resurrezione dei corpi non sarà, con l’aggiunta della vista corporea, minore di quanto sia ora senza questa (Ap 1, 2).

Nella Commedia, le figure che vengono in ausilio della visione intellettuale non sono formate dall’angelo ma dal nuovo Giovanni. Lo sforzo del poeta è di chiedere il lume superiore affinché esse siano ben espresse “com’ io l’ho concette”. Dal suo petto spira il “buono Appollo” e si manifesta la “possa” della “diva Pegasëa” (Par. I, 13-21; XVIII, 82-87). L’“alta fantasia”, che alla fine viene meno perché non trova più figure (Par. XXXIII, 142), è tale non solo perché perviene fino alla visione divina, ma perché è mossa da un lume superiore. Essa è realizzazione della terza vittoria (la cui esegesi, ad Ap 2, 17, conclude l’istruzione data a Pergamo, la terza chiesa d’Asia), che consiste nella vittoriosa ascesa al di sopra della fantasia che muove dal senso, causa di errore e di eresia.

Nella “Città del Sole”

■ (I.2.1) Immagine di Dio, la città partecipa della sua luce, dal cui splendore assume forma, come il ferro, accalorandosi, prende la specie del fuoco. La luce della città è simile a una gemma, in essa incorporata come in uno specchio che riflette il divino: è verdeggiante come il diaspro, pulita come un cristallo, è acqua congelata e perspicua, trasparente, simile alla luna, che con le sue macchie oscure designa l’umiltà dei beati (Ap 21, 11). Anche il nobile fiume, che scorre nel mezzo della città con la sua acqua viva e di vita, fra due rive – l’umana e la divina, il merito e il premio – ugualmente ombreggiate dalle sacramentali foglie dell’albero designato da Cristo-lignum vite, è “splendido come cristallo” (Ap 22, 1-2). La piazza della città (lo spazio entro le mura) è detta “vetro perlucido” (Ap 21, 18.21): ivi infatti non è solo aureo fulgore, ma anche verità che senza macchia o polvere confessa umilmente i propri peccati. Questa città, secondo la dottrina dello Pseudo-Dionigi, è organizzata gerarchicamente, per cui gli inferiori si giovano dell’intermedia gloria dei superiori come fossero vetri o specchi più chiari.

Improntata dello splendore del lume divino nei tanti specchi che lo ricevono e lo trasmettono, la forma della città, di vetro trasparente per la verità che confessa, di cristallo e d’acqua congelata, di verde adornata, impregna tutto il Paradiso. Ma anche Dite si fregia perversamente delle qualità celesti, che permeano il tessuto di Cocito. La città di Dio, che da questi è illuminata e assume l’immagine come il ferro s’accalora al fuoco e ne prende la specie, che è come pietra di diaspro (Ap 21, 11), diventa, nella sua proiezione infernale, “la città del foco” dalle mura che “mi parean che ferro fosse”, “luogo … / tutto di pietra di color ferrigno” in Malebolge (Inf. VIII, 78; X, 22; XVIII, 1-3), dalle torri definite “meschite”, cioè moschee, rosse per l’arroventare del fuoco eterno (Inf. VIII, 70-74, 78 [I.2.2]).

■ (I.2.3) Nella descrizione dell’arrivo al primo cielo, quello della Luna che pure è pervaso dai motivi della trasparenza, fanno da contrappunto altri temi. “Per entro sé l’etterna margarita / ne ricevette … e qui non si concepe / com’ una dimensione altra patio, / ch’esser convien se corpo in corpo repe” (Par. II, 34-39): ricevere dentro di sé è tema proprio della sesta vittoria, con la quale si consegue l’ingresso in Cristo (Ap 3, 12). Nell’esegesi di Filadelfia, la sesta delle chiese d’Asia (Ap 3, 7), è detto che come nei contemplativi del quarto stato della Chiesa rifulse l’amore verso Cristo, così nei contemplativi del sesto rifulge il loro essere diletti da Cristo, non diversamente da quel che si dice di Pietro, che amò Cristo, e di Giovanni, che fu prediletto da Cristo. In tal modo prerogativa del sesto stato è di essere disposto a ricevere e a patire, e in ciò si differenzia dagli stati precedenti, disposti a fare e a dare: “quia potius prefertur eis in pati seu recipere quam in agere vel dare”. Al sesto periodo è attribuita più la felicità che deriva dalla speranza del premio che la fatica dell’attività per cui si acquistano meriti. Ricevendo più grazie e più segni di familiare amore da parte di Cristo, il sesto stato eccelle sugli altri precedenti, ma nello stesso tempo ad essi si deve maggiormente umiliare. I due verbi, “ricevere” e “patire” – “pati seu recipere” -, prerogative del sesto stato, sono appropriati al cielo della Luna, “etterna margarita” che ‘riceve’ dentro a sé il poeta come l’acqua riceve un raggio di luce senza dividersi, in modo che la sua dimensione ‘patisca’ un’altra, cioè il corpo di Dante, cosa inconcepibile sulla terra. Questo tema fondamentale si ritrova nella lezione che Stazio dà sull’umana generazione a Purg. XXV, 46-47, circa l’accogliersi “in natural vasello” dell’uno e dell’altro sangue, “l’un disposto a patire, e l’altro a fare”. Al sangue maschile corrisponde dunque il quarto stato, del quale è proprio il “victoriosus effectus” delle “res gestae”, l’“alto effetto” che uscì dal vittorioso Enea (secondo la quarta vittoria: Ap 2, 26-28; Inf. II, 17-18); al sangue femminile corrisponde il più alto e al tempo stesso il più umile degli stati, il sesto. Come non ricordare le parole di san Bernardo rivolte alla “Vergine Madre, figlia del tuo figlio, / umile e alta più che creatura”? L’età nella quale vivono Olivi e Dante, il sesto periodo della storia della Chiesa, che patisce e riceve, al quale è dato per grazia senza che debba dare (cfr. Inf. VIII, 105), nel quale lo stesso “Regnum celorum vïolenza pate” (Par. XX, 94), si fregia di prerogative che appartengono al sacro eterno femminino.

■ (I.2.4) Giovanni vede “un grande trono candido” (Ap 20, 11), che designa il potere e la dignità di Cristo giudice, ovvero, nella gloria, la regale divina maestà, e l’altezza e il candore della purezza della sua umanità sulla quale la sua divinità siede come sul proprio trono. I segni della duplice natura di Cristo – il trono divino e il candore umano – si mostrano, separati nell’appropriazione, nel “gran seggio” preparato nell’Empireo per l’anima “de l’alto Arrigo”, nella città dove i beati si mostrano “in forma … di candida rosa” (Par. XXX, 133-138; XXXI, 1-2).

La luce delle stelle si annulla all’avvento del fulgore della gloria di Cristo; così, a Par. XXX, 7-9, l’arrivo dell’aurora, “la chiarissima ancella / del sol”, fa sì che il cielo si chiuda “di vista in vista infino a la più bella”. Infatti, “dal cospetto di colui che siede (sul trono candido) fuggono la terra e il cielo e non c’è luogo da essi trovato”. Gli abitanti del cielo e della terra fuggono per il grande terrore del furore del giudice, o anche per la somma riverenza alla sua maestà si contraggono nella propria nullità. Questo motivo – il fuggire ritirandosi per paura, annullando il luogo dove prima si stava – è nella spiegazione cosmologica che Virgilio dà prima di lasciare l’inferno: caduto Lucifero nell’emisfero australe, la terra, che prima in questo emergeva, per paura di lui si ritrasse sotto il mare e venne all’altro emisfero e, sempre per fuggire Lucifero, la terra che ora forma la montagna in cima alla quale è l’Eden lasciò il suo luogo vuoto (la “natural burella” in cui si trovano al momento i due poeti) ricorrendo in su (Inf. XXXIV, 121-126).

■ (I.2.5) La solare luce che pervade la Gerusalemme celeste è storicamente pregustabile in questa vita. Il periodo è quello del sesto e del settimo stato. Ad Ap 21, 22-23 è citato Gregorio Magno. Questi, commentando nei Moralia Giobbe 9, 9 – “Egli che crea Arturo e Orione e le Pleiadi” – insegna espressamente come verso la fine del mondo la luce solare della sapienza di Cristo si renda più manifesta: per i singoli giorni la scienza celeste si mostra più e più come un lume a noi interno, si apre il tempo primaverile, il nuovo sole sfavilla alle nostre menti e, reso a noi noto per il verbo dei dottori, riluce ogni giorno più chiaramente. All’appressarsi della fine del mondo la scienza superna avanza e col tempo cresce più larga.

Nella città del “sol che sempre verna” (Par. XXX, 126), dove le porte non sono mai chiuse (Ap 21, 25; diversamente che per la Città di Dite, le cui porte vengono chiuse dai diavoli: Inf. VIII, 115-116), il pellegrino mena gli occhi “su per la viva luce passeggiando” (Par. XXXI, 46-48; cfr. Ap 21, 24: “Et ambulabunt gentes in lumine eius”).

Il tema del tempo primaverile, dalla citazione di Gregorio Magno, congiunto con quello dell’assenza della notte nella città che è sola luce, da Ap 21, 25 (“Nox enim non erit illic”), è contenuto nella terzina di Par. XXVIII, 115-117, riferita alla seconda terna della gerarchia angelica, “che così germoglia / in questa primavera sempiterna / che notturno Arïete non dispoglia”. L’Ariete è “notturno”, cioè visibile di notte, nell’autunno, mentre all’inizio della primavera sorge e tramonta col sole. L’espressione traduce pertanto in poesia il concetto che nella città dei beati non vi sarà più notte. Su questo tema principale si innesta, come contrappunto, la tematica del ‘ladro’, trattata nei due passi simmetrici di Ap 3, 3 e 16, 15.

■ (I.3) Il capitolo XXII dell’Apocalisse si apre con la visione del nobilissimo fiume che scorre nel mezzo della città celeste. È lo stesso Spirito Santo, ovvero la gloria che da Dio affluisce sui beati: fiume di acqua viva, o di vita eterna, da cui deriva tutta la sostanza della Trinità. Fiume di splendore e luce per sapienza, che ha due rive o due parti (destra e sinistra, superiore e inferiore), designanti le due nature, divina e umana, di Cristo-lignum vitae che dà perpetui frutti. Il lignum vitae, l’albero che sta nel mezzo della città, con le sue foglie getta un’ombra sacramentale, di verità superiori, su entrambe le rive, l’umana e la divina, perché non solo il cielo, ma anche la terra è ripiena della gloria di Dio.

L’esegesi di Ap 22, 1-2 offre una ricchezza tematica riaffiorante in numerosi luoghi della Commedia, primo fra tutti il luminoso fiume dell’Empireo: “fulvido di fulgore, intra due rive / dipinte di mirabil primavera”, dal quale escono “faville vive”, è “onda / che si deriva” da Dio; ma il fiume, le faville (“li topazi / ch’entrano ed escono”) e il verdeggiante “rider de l’erbe” sono “umbriferi prefazi”, cioè ombra sacramentale del vero, adombranti il primo una forma circolare e non lineare, le seconde gli angeli, il terzo i beati (Par. XXX, 61 sgg.). Le “due rive” dell’unico fiume celeste figurano in terra nei due fiumi dell’Eden (il Lete e l’Eunoè) che si dipartono da un’unica fontana (Purg. XXXIII, 112-117).

In questa esegesi del fiume di una città immateriale Dante poteva specchiare quanto la sua mente elaborava sulle due beatitudini, poste come fini all’uomo dalla Provvidenza: la beatitudine di questa vita (raffigurata nel paradiso terrestre), alla quale si perviene sotto il regime dell’Imperatore, attraverso la filosofia e la pratica delle virtù morali e intellettuali; la beatitudine della vita eterna (consistente nella visione di Dio), alla quale si perviene tramite le virtù teologali e sotto la guida del romano pontefice (cfr. Monarchia, III, xv, 7-10). Entrambe le beatitudini, come le loro guide, discendono senza intermediari dall’unico Fonte dell’universale autorità (ibid., xv, 15). Corrispondono alle due rive, umana e divina, dell’unico fiume della grazia e della gloria, all’umanità e alla divinità di Cristo. Beatrice, figura di Cristo, è nell’Eden cerniera: gli occhi partecipano sia dell’una come dell’altra, la bocca svelata adombra la visione di Dio.

Nel “poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra” (Par. XXV, 1-2), la Grazia che deriva da entrambe le rive dell’unico fiume celeste, secondo l’esegesi di Ap 22, 1-2, si estende anche al voto religioso e all’Impero, nel Paradiso trattati rispettivamente nei primi due cieli, entrambi, nelle “sacre bende” o nelle “sacre penne” (parole, rispettivamente, di Piccarda e di Giustiniano), “ombra” sacramentale di verità superiori che discendono dal fiume luminoso dell’Empireo, che ha due rive, una divina e l’altra umana (cfr. Par. III, 114; VI, 7). Non a caso alcuni fondamentali attributi del voto evangelico, così come delineati dall’Olivi, appaiono applicabili anche alla Monarchia: la stabilità, l’immutabilità, l’indissolubilità, il divieto assoluto di alienazione. Così lo stato di altissima povertà, a causa dell’immutabilità del voto, produce su chi lo professa gli stessi effetti della giurisdizione del Monarca: il non poter desiderare di più, la rimozione della cupidigia, la carità, la pace. Diventato consorte in cielo della Chiesa, l’Impero partecipa a pieno titolo dell’eterna generazione del Verbo e del suo farsi carne. Come Cristo fu soggetto al Padre per la sua mortale umanità, ma non per questo gli fu meno consustanziale ed eguale [3], così il romano Principe, assimilato al Figlio dell’uomo, avrebbe dovuto rendere reverenza al Padre e soggiacergli “in aliquo” (come sarebbe stato scritto al termine della Monarchia) senza per questo essere meno a Lui uguale [4].

Si direbbe che la stessa poesia derivi la sua linfa da quel fiume di grazia e di gloria (Ap 22, 1-2). Essa, nel descrivere il “regno santo”, è umbratile, sacramentale figurazione di verità superiori; si corona delle lauree foglie del “diletto legno” del “buono Appollo” utilizzando ambedue i gioghi di Parnaso, quello abitato dalle Muse e quello sede del dio, come su ambedue le rive, umana e divina, stanno le foglie di Cristo-lignum vitae con il loro sacro ombreggiare (Par. I, 16-18, 22-27).

■ (I.4) Nelle parole di Tommaso d’Aquino a Par. XIII, 52-87, la viva luce del Verbo che “sì mea”, cioè deriva, dalla sua fonte luminosa e raccoglie il suo radiare, quasi specchiandosi, nei nove cori angelici dai quali discende giù di atto in atto, cioè di cielo in cielo, fino alle ultime potenze tanto che da ultimo non produce più che creature contingenti e corruttibili, è la viva luce di ogni somma sapienza che ad Ap 22, 1 è rappresentata dal fiume per il quale deriva a tutti i beati la sostanza della Trinità. Il raccogliersi della luce nelle nove sussistenze angeliche, specchi della forma divina, è nell’essere deiforme della città, simile all’increata luce di Dio, sua idea e partecipazione di Lui (Ap 21, 11: “quia est similis increate luci Dei tamquam imago et participatio eius … sic et sancta ecclesia accipit a Deo claritatem, id est preclaram et gloriosam formam et imaginem Dei”). La luce della grazia e della gloria è specchio del divino. Il discendere della luce di cielo in cielo corrisponde alla dottrina dello Pseudo Dionigi, contenuta nel De angelica hierarchia e citata ad Ap 21, 21, secondo la quale, sebbene la gloria di tutti i beati provenga da Dio, tuttavia coloro che hanno un grado inferiore si troveranno connessi alla gloria dei loro superiori e si gioveranno del loro aiuto entrando, attraverso la gloria intermedia di questi, quasi per specchi chiari e per vetri tersi e per porte, in un più chiaro e alto atto di contemplazione e di fruizione di Dio. Il permanere dell’unità della luce nel suo moltiplicarsi negli angelici specchi corrisponde al mantenersi unita della città (Ap 21, 18.21).

L’Aquinate recita in versi quanto da lui scritto nella Summa theologiae (I, q. xliv, 3) circa la presenza nella sapienza divina delle ragioni di tutte le cose, cioè delle forme esemplari esistenti nella mente di Dio, causa prima esemplare di tutte le cose. Ma le parole dell’Aquinate, anche ammesso che corrispondano al suo pensiero più che a quello di altri scolastici, sono tutte armate di significati spirituali che suoi non sono, tratti da una diversa teologia della storia.

■ (I.5) La città è cinta in quadrato da un grande e alto muro con dodici porte (Ap 21, 12-13). Nell’edificare una città prima si trova il luogo e si scavano i fossati, poi si gettano le fondamenta e si edificano le mura, infine si innalzano le porte e si costruiscono le case. Queste tre fasi corrispondono ai tre stati generali del mondo. In primo luogo venne infatti eletto il popolo di Israele per preparare in esso questa nobile città. Con l’avvento di Cristo, fondamento, porta e portinaio, muro e baluardo, furono eletti gli apostoli quali fondamenta e dopo di essi i Gentili perché passassero nella fede il muro. Gli apostoli furono pure porte, per le quali i fedeli entrarono nella fede e nella Chiesa di Cristo. Al momento della conversione finale di Israele e di tutto il mondo verranno nuovamente innalzate dodici porte, assimilabili ai dodici apostoli, per le quali entri l’universo popolo dei fedeli. Tuttavia in qualsivoglia stato della storia umana le parti della città possono essere adattate misticamente, né è da sorprendersi, perché come cose diverse possono essere designate in modo unitario, così quel che è uno può essere significato in modo molteplice.

Molteplici sono le variazioni sui temi offerti dall’esegesi del muro della Gerusalemme celeste. Ad esempio, il castello degli “spiriti magni” di Inf. IV, 106-108 è “nobile” come la città, ha “alte mura” da cui è “cerchiato”, ed è “difeso intorno d’un bel fiumicello”.

Difendere è precipuo tema dei ventiquattro seniori i quali, ad Ap 4, 4 (nella parte proemiale della seconda visione), circondano la sede divina come principi, dodici da sinistra e dodici da destra, ordinati come muro e come famuli alla difesa della Chiesa (designano la “plenitudo gentium” e la conversione finale delle Genti e di Israele). Con il panno della sede e dei seniori è tessuta la parte principale dell’ordito degli “spiriti magni”.

Il “bel fiumicello”, che circonda e difende il “nobile castello” degli “spiriti magni” che non conobbero Cristo, è preparazione del “lume in forma di rivera” che Dante vedrà nell’Empireo (Par. XXX, 61-63). Il castello è anch’esso, come la città celeste, illuminato, ma solo per metà (da “un foco / ch’emisperio di tenebre vincia” o “la lumera” di Inf. IV, 68-69, 103).

■ (I.7) In una città immateriale descritta con similitudini corporee, è possibile vedere prima una cosa e poi un’altra che nella realtà non può stare insieme alla prima, come accade nella visione delle quattro ruote di Ezechiele. Appaiono molte cose inconsuete che si mescolano con quelle consuete, e ciò serve a elevare il contemplante o il lettore in uno stato di stupore (Ap 21, 17). Questo stato è cantato dal poeta nell’Empireo, allorché definisce la propria meraviglia, di gran lunga superiore a quanto sentito dai barbari provenienti da settentrione “veggendo Roma e l’ardüa sua opra … quando Laterano / a le cose mortali andò di sopra” (Par. XXXI, 31-42), versi nei quali non può non colpire la concordanza fonica di Laterano, “u’ siede il successor del maggior Piero”, con i latera della Gerusalemme celeste.

La terzina di Par. XXXI, 37-39, con la triplice antitesi – “ïo, che al divino da l’umano, / a l’etterno dal tempo era venuto, / e di Fiorenza in popol giusto e sano” -, conduce ad altra opera dell’Olivi, la prima quaestio de domina (de consensu virginali pro Annuntiatione). Ivi il francescano spiega su un piano psicologico il passaggio della Vergine dallo stato precedente la maternità al nuovo stato iniziato con l’assenso dato alla divina concezione. Come nel venire a un alto stato religioso, o nell’ascendere dalla vita attiva al culmine della contemplazione, o nel passare all’altra vita da questo secolo, un fedele prova un’ardua trascendenza, un estraniarsi e un’inusitata novità che pervadono di stupore ogni sentimento, e per questo si sente come morire al suo stato precedente, tanto più Maria, nell’ora dell’assenso, provò un ineffabile passaggio a uno stato sovramondano e a una regione inusitata, nella quale doveva venire assorbita in modo radicale e irrevocabile dagli eccelsi abissi degli arcani divini. Sentimenti provati dall’Annunziata e fatti propri dal poeta, che perviene a ricrearsi “nel tempio del suo voto riguardando”.

II

■ Dante ha rinnovato, entrando nell’Empireo, lo stesso sentimento di stupore e di elevazione al divino provato dalla Vergine nel momento della salutazione angelica (I.7). Il viaggio del poeta è mosso dall’imitazione di Cristo, della quale partecipano, dissonanti o consonanti, le realistiche passioni umane espresse dai personaggi incontrati e dalle vicende narrate. La visione finale, l’“ultima salute”, riguarda la duplice natura, divina e umana, di Cristo: “veder voleva come si convenne / l’imago al cerchio e come vi s’indova”. Il “poema sacro, / al quale ha posto mano e cielo e terra” si chiude sul mistero dell’incarnazione di Cristo, Dio e centro del tempo. Cristo è mediatore fra Dio e uomo; la Vergine, “la faccia che a Cristo / più si somiglia”, la più nobile delle creature, media anch’essa pregando affinché Dante veda Cristo; Bernardo, che nella vita terrena ha gustato della pace paradisiaca, prega affinché la Vergine preghi. La storia della salvezza umana viene a coincidere con la salvezza dell’individuo Dante. Come nell’ultimo stadio dell’Apocalisse, della quale sono stati saliti tutti i gradini, cessano le storie, così nel poema. Finiscono anche le profezie. Lo spirito profetico, infatti, non solo prevede eventi futuri ma, soprattutto, trascorre dal particolare all’universale e viceversa. Ciò è palese fin dai primi versi: “Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai”. Ora questi due poli, il collettivo e l’individuale, il nostro e l’io, coincidono.

■ Le parole della preghiera di san Bernardo sono segni che racchiudono temi di una millenaria tradizione dottrinale. Notava Auerbach, comparando i versi danteschi con l’elogio di Venere che apre il De rerum natura di Lucrezio, dove l’immaginazione ha libero gioco:

L’immagine dantesca di Cristo, come amore incarnatosi nel seno della Vergine per la salvezza dell’umanità, è un simbolo d’un avvenimento storico insostituibile con un altro esempio, inseparabile dalla dottrina. La rigida coerenza di storia, simbolo e dottrina conferiscono alla composizione della preghiera dantesca un grado di rigidezza che un poeta antico non avrebbe potuto né voluto raggiungere [5].

Il confronto con la tradizione mariana non consente di determinare fonti sicure [6]. Bernardo stesso è il tipo del contemplativo, non una figura storica, non l’uomo d’azione, ideologo della seconda crociata e persecutore di Abelardo [7].

La memoria del lettore spirituale avrebbe tuttavia colto, oltre a quelli tradizionali percepibili nel vago colore bernardiano che percorre i versi, ulteriori significati in rapporto alla Lectura super Apocalipsim e ad altre opere di Olivi.

■ È stato osservato che la “santa orazione” segue lo schema tripartito adottato da Boezio: invocazione (epiklêseis: vv. 1-3), elogio (aretalogia: vv. 4-21), petizione (euchai: vv. 22-39) [8]. Nel De Consolatione Philosophiae (III, m. 9) la Filosofia, interlocutrice dell’autore, prega Dio (“O qui perpetua mundum ratione gubernas”) affinché si renda visibile alla mente (“Da, pater, augustam menti conscendere sedem /… in te conspicuos animi defigere visus”). Nella Commedia Bernardo prega la Vergine affinché preghi Dio: “tutti miei prieghi / ti porgo, … perché tu ogne nube li disleghi / di sua mortalità co’ prieghi tuoi, / sì che ’l sommo piacer li si dispieghi”. In Dante c’è una figura di mediatrice o avvocata presso Dio estranea a Boezio.

Ferma restando la suggestione boeziana, si può proporre anche un altro tipo di divisione. Nel capitolo X della Lectura super Apocalipsim viene descritto l’angelo dal volto solare (che Olivi identifica in Francesco) toccando tredici punti:

In hoc capitulo tanguntur per ordinem tredecim magnalia istius angeli, quorum prima septem describunt perfectionem in ipso existentem, sex vero sequentia monstrant perfectionem ab ipso in reliquos manantem.

Nella preghiera dantesca le prime sette terzine (vv. 1-21) descrivono la perfezione che è nella Vergine, le sei successive (vv. 22-39) mostrano come questa perfezione da lei promana sugli altri, nel caso specifico sul poeta. Potrebbe trattarsi di una generica forma retorica, se all’esegesi del capitolo X non rinviassero numerosi e importanti luoghi del poema. Qualcosa di simile è avvenuto nella divisione del sonetto Vede perfectamente ogne salute, che nella Vita Nova segue il Tanto gentile e tanto onesta pare: “Questo sonetto à tre parti. Nella prima dico tra che gente questa donna più mirabile parea; nella seconda dico sì come era gratiosa la sua compagnia; nella terza dico di quelle cose che virtuosamente operava in altrui” (Vita Nova, 17. 14, ed. a cura di G. Gorni, Torino 1996). Ancora, nella divisione della canzone Amor che nella mente mi ragiona come viene commentata nel terzo trattato del Convivio, nella parte dedicata alla speciale lode della donna secondo l’anima il poeta procede prima “secondo che ’l suo bene è grande in sé”, poi “secondo che ’l suo bene è grande in altrui e utile al mondo” (III, vii, 1).

■ Peter Dronke ha comparato il verso della preghiera boeziana – “Dissice terrenae nebulas et pondera molis” – con le parole di san Bernardo – “perché tu ogne nube li disleghi / di sua mortalità” [9]. Disleghi è tuttavia anche segno dell’incipit della Lectura, con la citazione di Isaia 30, 26: “Erit lux lune sicut lux solis, et lux solis erit septempliciter sicut lux septem dierum, in die qua alligaverit Dominus vulnus populi sui et percussuram plage eius sanaverit”. La luce della luna (il Vecchio Testamento) sarà pari alla luce del sole (il Nuovo) e questa sarà sette volte più intensa, come la luce di sette giorni, il giorno nel quale Dio fascerà la ferita del suo popolo e sanerà le sue piaghe. Il verbo dislegare è accostato, nell’incontro con Stazio, al risanare le piaghe: «ecco qui Stazio; e io lui chiamo e prego / che sia or sanator de le tue piage. / “Se la veduta etterna li dislego”, / rispuose Stazio …» (Purg. XXV, 29-32). Per quanto dislegare (qui nel senso di far palese) sia il contrario di fasciare (alligare nel passo di Isaia), Dante ha comunque elaborato in volgare la citazione del profeta inserendo il primo verbo al posto del secondo e collocando quest’ultimo al termine del canto: “con tal cura conviene e con tai pasti /che la piaga da sezzo si ricuscia” (vv. 138-139). L’effetto dei due verbi è affine, perché dislegare e alligare sanano le piaghe. Stazio illumina Dante circa la “veduta etterna” sull’anima umana come Maria, nella preghiera di san Bernardo, dislega, cioè dissipa, “ogne nube … di sua mortalità”, quella legata alla colpa originale, “la piaga che Maria richiuse e unse”, secondo quanto afferma lo stesso contemplante a Par. XXXII, 4. Il lettore spirituale, giunto a “disleghi”, non solo poteva rammentarsi di Boezio (dissice), se mai lo conosceva, ma avrebbe collegato la parola alla piaga del peccato originale chiusa da Maria. È questo esempio di come le parole che formano il senso letterale siano imagines agentes che sollecitano la memoria del lettore verso un’opera di ampia dottrina che già conosce, ma che rilegge mentalmente parafrasata in volgare, profondamente aggiornata secondo gli intenti propri del poeta, in versi che le prestano “e piedi e mano” e la dotano di exempla contemporanei e noti.

■ L’orazione è anche un cantico di lode. La voce cantante dei compagni dell’Agnello sul monte Sion è soave, giocosa, modulata e proporzionata (Ap 14, 2): “e la voce che udii era come quella dei citaristi che si accompagnano nel canto con le loro arpe”.

Le corde della cetra – afferma Olivi – sono le diverse virtù, che non suonano se non siano tese, e non concordano se non siano proporzionate l’una con l’altra e non vengano toccate in ugual proporzione. È infatti necessario che gli affetti virtuali siano protesi in modo fisso e attento verso i loro termini e oggetti (“Oportet enim affectus virtuales ad suos fines et ad sua obiecta fixe et attente protendi”) e che, secondo le dovute circostanze, una virtù e i suoi atti concordino in modo proporzionato con le altre virtù e i loro atti e che essi siano congiunti in modo concorde, cosicché il rigore della giustizia non escluda né venga a turbare la dolcezza della misericordia né al contrario. La cetra è Dio stesso, o l’universa sua opera, della quale ciascuna parte o perfezione è una corda che, toccata dall’affetto del contemplante o del lodatore, rende con le altre una risonanza mirabilmente giocosa. Citarista è solo colui che, da maestro, ha l’arte e il frequente uso (“magister artificiose citharizandi”).

“Fissi e attenti” sono gli occhi di Dante nel “caldo … caler” dell’ardente Bernardo, il contemplativo i cui affetti sono tutti protesi verso il suo oggetto – la Vergine – come le corde di una cetra compulsata “per affectuales considerationes contemplantis”: “Affetto al suo piacer, quel contemplante” (Par. XXXI, 139-142; XXXII, 1). I devoti affetti delle orazioni spirano amore dai cuori dei santi designati dalle coppe (“phiale”: Ap 5, 8, passo che subisce numerose variazioni).

La cetra è Dio stesso, l’artista ha teso le sue corde ab aeterno verso l’umana redenzione, per cui la Vergine madre è “termine fisso d’etterno consiglio”.

Ancora, ad Ap 5, 9 – “et cantabant canticum novum” – si tratta del canto dei seniori dopo che l’Agnello ha preso il libro dalla destra di Colui che siede sul trono per scioglierne i sigilli, nella parte ‘radicale’ della seconda visione. Questo canto è “nuovo” perché la sua materia riguarda Cristo in quanto degno di aprire il libro, come uomo nuovo che reca una vita e una legge nuova; né esso mai invecchia, conserva anzi nella novità le virtù affettive di coloro che cantano. Il tema del conservare i cantanti nella novità divina, unito al motivo degli affetti citato ad Ap 5, 9, conduce all’ultima parte della preghiera di san Bernardo alla Vergine: “quia renovat et in novitate divina conservat suos cantatores. Si pulsatio et resonantia cithare in hoc cantico includatur, tunc designat omnium virtutum affectus et actus pulsari et resonare cum iubilo huius laudis. – Ancor ti priego, regina, che puoi / ciò che tu vuoli, che conservi sani, / dopo tanto veder, li affetti suoi. / Vinca tua guardia i movimenti umani” (Par. XXXIII, 34-37).

■ È stato rilevato che i primi tre attributi riferiti a Maria sono “figure della totalità […] complesse, atte a sopprimere l’opposizione fra il tempo e l’eternità” [10]. Le rigide parole della “stilizzata orazione” (Croce) [11] fanno segno di un’ampia dottrina, quasi racchiudendo significati già palesati nel corso del viaggio. La “Vergine madre” è la donna vestita di sole di Ap 12, 1, coronata da dodici stelle, perché in vita sostenne dodici guerre riportando altrettante vittorie. Dante l’ha già veduta nel Cielo stellato come “coronata fiamma” dall’“amore angelico”; essa è “viva stella / che là sù vince come qua giù vinse” (Par. XXIII, 91-96, 119). Concepì nell’utero del corpo e della mente Cristo; portò anche nell’utero del cuore l’intero corpo mistico di Cristo, cioè la Chiesa, come fosse la sua prole. Costei chiama gridando e partorisce con grave angustia il corpo mistico di Cristo che sarà rigenerato nella grazia e nella gloria di Dio, che è anche il Cristo che si formerà e nascerà nei cuori. Nel girone degli avari e prodighi purganti, una voce (Ugo Capeto) ‘chiama’ nel pianto, “come fa donna che in parturir sia”, e loda la povertà di Maria, “unica sposa de lo Spirito Santo”, attributo che è proprio anche della Chiesa (Purg. XX, 19-24, 97-99). La Vergine Maria, “chiamata in alte grida”, assistette la madre di Cacciaguida nelle doglie del parto (Par. XV, 133).

La Vergine è al di sopra della gerarchia angelica. La sua mente vede e gusta il Verbo suo figlio, cosa che nessun angelo poté mai sperimentare in sé, ma che ora può sperimentare tramite essa. L’anima della Vergine ama e loda Dio in modo più alto e fervido di qualunque angelo; può e vuole pertanto infiammare, esortare e trarre gli angeli a più alto amore e lode. Fa ciò guardando gli angeli, che ama come suoi figli e figli del suo figlio (“quos diligit ut suos filios et ut filios filii sui”). Dante ha trasferito il legame fra la Vergine e gli angeli, ‘figli del suo figlio’, sulla stessa Vergine, “figlia del tuo figlio”, completando in tal modo la scala fra divino e umano ispirata dalla dottrina dello Pseudo Dionigi sulle gerarchie angeliche.

L’antitesi “umile e alta” è tradizionalmente applicata alla Vergine, fin dal Magnificat. Non sarà casuale che, in terra, il periodo storico più umile e al tempo stesso più alto sia il sesto stato, che patisce e riceve piuttosto che agire, che è diletto da Cristo anziché portato ad amare Cristo, designato con l’evangelista Giovanni in antitesi all’apostolo Pietro. È il tempo del viaggio di Dante, protetto in cielo da “tre donne benedette” (Inf. II, 124-125). Interpretando due passi di Isaia (7, 4.11), Olivi afferma che la Vergine si umiliò con il Figlio fin nel profondo inferno, senza essere toccata dalla minima scintilla di concupiscenza o superbia, per poi ascendere altamente in Dio. Non diversamente Beatrice discese all’“uscio d’i morti” per salvare l’amico senza inquinarsi e poi tornò all’Empireo (Inf. II, 91-93; Purg. XXX, 139).

Ad Ap 19, 10 l’angelo vieta a Giovanni di riverirlo come un servo fa col padrone. Questo perché la “dignitas humani generis” è stata esaltata dall’umanità di Cristo. A Laodicea, l’ultima delle sette chiese d’Asia, Cristo si presenta come l’“Amen”, cioè il vero “testimone fedele e verace, che è il principio”, cioè la prima causa, “della creazione di Dio”, che crea ogni cosa dal nulla e ricrea gli eletti infondendo la grazia (Ap 3, 14). I santi vengono chiamati “creature di Dio”, secondo quanto detto nella lettera di san Giacomo – “Di sua volontà egli ci ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo l’inizio delle sue creature” (Jc 1, 18) –, e nella lettera di san Paolo agli Efesini – “Siamo sua fattura, creati in Cristo Gesù per le opere buone” (“Ipsius sumus factura, creati in Christo Ihesu in operibus bonis”; Eph 2, 10). Questa esegesi si diffonde variamente nel poema fino a Maria , la quale nobilitò l’umana natura “sì, che ’l suo fattore / non disdegnò di farsi sua fattura”.

■ Nel ventre tuo si raccese l’amore, / per lo cui caldo ne l’etterna pace / così è germinato questo fiore (vv. 7-9). Nella terza età del mondo, appropriata allo Spirito Santo con il suo vitale caldo di carità, l’albero della Chiesa, che ha tenuto le radici nella prima età e il tronco nella seconda, produce fiori e frutti (prologo, Notabili VI e VII). Acque pluviali (“germinativorum imbrium”) fecondano la terra rendendola fertile (Ap 4, 6-7; 10, 1; “germinato” è hapax nel poema). I motivi sono già presenti in Francesco, “ch’el cominciò a far sentir la terra / de la sua gran virtute alcun conforto” (Par. XI, 56-57). Benedetto ha parlato “di quel caldo / che fa nascere i fiori e ’ frutti santi”, cioè i contemplativi quali Macario e Romualdo, “fuochi tutti contemplanti” come lo è Bernardo (Par. XXII, 46-51; fiorire è per antonomasia proprio dei contemplativi dal santo affetto: cfr. prologo, Notabile XII). Accendersi d’amore virtuoso è tipico dell’intelligenza morale della Scrittura (Ap 6, 6).

■ Qui se’ a noi meridïana face / di caritate (vv. 10-11). “Meridïana” non è solo reminiscenza del Cantico dei Cantici (1, 6) [12]. La decima perfezione di Cristo in quanto sommo pastore (prima visione) consiste nell’incomprensibile gloria che gli deriva dalla chiarezza e dalla virtù, per cui si dice: “e la sua faccia riluce come il sole in tutta la sua virtù” (Ap 1, 16). Il sole risplende in tutta la sua virtù nel mezzogiorno, quando l’aere è sereno, fugata ogni nebbia o vapore grosso. Allora il viso corporeo di Cristo ha incomparabilmente più luce e vigore, e ciò designa l’ineffabile chiarezza e virtù della sua divinità e della sua mente. Lo splendore del volto indica l’aperta e fulgida conoscenza della Sacra Scrittura, che deve raggiare in modo più chiaro nel sesto stato, prefigurata dalla trasfigurazione sul monte avvenuta dopo sei giorni e designata dall’angelo che, al suono della sesta tromba, ha la faccia come il sole (Ap 10, 1). Maria è “la faccia che a Cristo / più si somiglia” (Par. XXXII, 85-87); nella sua chiarezza meridiana, predispone, essa sola, a vedere il figlio. Lo “splendor faciei” del volto di Cristo equivale al sorriso, quel ridere che è “una corruscazione della dilettazione de l’anima, cioè uno lume apparente di fuori secondo sta dentro” (Convivio, III, viii, 11), che nell’ultimo canto del poema è proprio di san Bernardo (v. 49) e perfino della Trinità (v. 126).

■ Ad Ap 12, 14, nella trattazione congiunta della terza e della quarta guerra, si dice che alla donna (la Vergine, la Chiesa) vengono date due ali di una grande aquila le quali, nella concorrenza del terzo stato dei dottori e del quarto stato degli anacoreti, rappresentano il potere temporale e quello spirituale. La donna non è più fuggitiva dalla durezza giudaica come nella prima guerra (Ap 12, 6), bensì regina che vola in modo magnifico al luogo predestinato come suo, incorporando in sé i Gentili. Il motivo della donna signora e regina delle genti nel proprio regno si mostra nelle parole con cui san Bernardo invita Dante a guardare i cerchi di troni della rosa celeste “infino al più remoto, / tanto che veggi seder la regina / cui questo regno è suddito e devoto” (Par. XXXI, 97, 100, 115-117). Riaffiora nella preghiera che lo stesso Bernardo rivolge alla regina del cielo: «“Et date sunt mulieri due ale aquile magne” … tamquam gentium domina et regina magnifice volavit – Donna, se’ tanto grande e tanto vali, / che qual vuol grazia e a te non ricorre, / sua disïanza vuol volar sanz’ ali … in te magnificenza … Ancor ti priego, regina, che puoi / ciò che tu vuoli …» (Par. XXXIII, 13-15, 20, 34-35).

■ Nella Vergine si ritrovano congiunte le caratteristiche delle tribù di Simeone e di Levi (Ap 7, 7), due delle dodici tribù d’Israele dalle quali provengono i 144.000 “segnati” all’apertura del sesto sigillo: “Septimo exigitur devota oratio supernarum gratiarum impetrativa et exauditione digna, quam designat Simeon, qui interpretatur auditio vel exaudibilis. … Ad zelum etiam tria exiguntur. Primo scilicet benigne miserationis pia condescensio, et hoc est Simeon, id est audiens merorem. … Octavo exigitur spes de superfluentia pietatis et liberalitatis Dei supererogantis ultra omnia vota et merita et ultra quam presumamus, et hanc designat Levi, qui interpretatur superadditus. – La tua benignità non pur soccorre / a chi domanda, ma molte fïate / liberamente al dimandar precorre. / In te misericordia, in te pietate … (Par. XXXIII, 16-19)”. Anche la preghiera di san Bernardo rientra nella tematica propria della tribù di Simeone in quanto orazione che impetra grazia e, poiché devota, grata ed esaudita (Par. XXXII, 147-148; XXXIII, 40-42). Il motivo di Simeone, “pia condescensio … audiens merorem” è risuonato per la prima volta nel poema nelle parole rivolte da Lucia a Beatrice affinché scenda in terra a salvare l’amico: “Non odi tu la pieta del suo pianto … Oh pietosa colei che mi soccorse! (Inf. II, 106, 133)”.

■ Fra gli “spiriti magni” che albergano nel “nobile castello” del Limbo Dante ha visto Aristotele: “vidi ’l maestro di color che sanno / seder tra filosofica famiglia” (Inf. IV, 131-132). La figura del maestro dell’umana ragione è tessuta con i fili di Colui che siede sul trono più alto (Ap 4, 3-4), con il quale condivide i motivi della somma sapienza, del sedere, dell’essere circondato da “famuli” fra i quali, quasi consiglieri o assistenti a lui più propinqui, stanno Socrate e Platone (vv. 134-135, la vicinanza a Dio è designata dalle bianche stole dei seniori). L’onore fattogli da parte di tutti (v. 133) corrisponde a quello tributato al sedente sopra il trono nella successiva lode dei quattro animali (o esseri viventi) e dei seniori ad Ap 4, 9-11 e a quello reso ad Ap 5, 12 a Cristo che ha aperto il libro segnato da sette sigilli. Il “nobile castello” è ‘figura’ in terra della “candida rosa” dell’Empireo, che di quella ‘figura’ è il compimento. Socrate e Platone stanno più vicini degli altri sapienti ad Aristotele; Adamo e san Pietro nell’Empireo siedono l’uno a sinistra e l’altro a destra di Maria, “più felici / per esser propinquissimi ad Agusta” (Par. XXXII, 118-119). La curia celeste è proiettata su quella terrena, che deriva anch’essa dal fonte dell’universale sapienza. Ad Aristotele, come a Maria, spetta il seggio mediano.

Ad Ap 8, 3, nell’esegesi della “radice” della terza visione, a Cristo, angelo che sta dinanzi all’altare, “furono dati molti incensi”, cioè molte orazioni a Dio piacenti. Gli vengono dati da quanti pregando commettono sé e i propri voti a lui come nostro mediatore e avvocato e gli chiedono di offrirli a Dio. Gli sono pure dati dal Padre, come detto in Giovanni 17, 6.11: “Erano tuoi e li hai dati a me. Padre santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato”. E nel Salmo 67, 19 si afferma: “Sei salito in alto e hai ricevuto uomini in dono”. Egli riceve in noi, che siamo le sue membra, i doni della grazia che ci vengono dati. “Gli furono dati molti incensi perché offrisse le preghiere di tutti i santi sull’altare d’oro, posto davanti al trono di Dio”, cioè per offrirle a Dio sopra i meriti derivanti dalla propria umanità, oppure sopra la basilare ara della divina verità e maestà.

Pregare perché altri preghino, motivo appropriato a Cristo cui vengono offerti molti incensi affinché li offra sull’altare, è la radice semantico-tematica di molte situazioni nel poema, dai figli del conte Ugolino a Matelda; Dante stesso viene assediato dalla calca delle ombre “che pregar pur ch’altri prieghi”, che chiedono cioè suffragi per rendere più breve la loro permanenza fuori della porta del purgatorio (Purg. VI, 25-27).

Virgilio è l’altare su cui Marzia, la moglie di Catone passata a Ortensio e ritornata al primo marito nell’età estrema della vita, offre la sua preghiera. L’espressione di Virgilio, che sta nel Limbo con la donna dagli occhi casti, riecheggia la preghiera di Cristo al Padre in Giovanni 17, 6.11, citata ad Ap 8, 3: “Tui erant, et michi eos dedisti” – “ma son del cerchio ove son li occhi casti / di Marzia tua, che ’n vista ancor ti priega, / o santo petto, che per tua la tegni: / per lo suo amore adunque a noi ti piega” (Purg. I, 78-81; cfr. Convivio IV, xxviii, 17). È variante rispetto alle parole dette a Ugolino dai figli: “tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia”.

L’altare può essere anche interpretato come la solida verità di fede o come la maestà di Dio su cui debbono essere fondati e offerti i nostri voti e sacrifici. Davanti ad esso sta Cristo uomo che, come pontefice, offre sé e noi a Dio. Né bisogna meravigliarsi che Dio rivesta più ruoli, di altare e di colui al quale vengono presentate le offerte.

L’ultima e più alta variazione è in san Bernardo, avvocato che prega perché altri preghi. Negli occhi dell’oratore si fissano quelli, diletti e venerati da Dio, della Vergine per mostrare quanto le siano grate le devote preghiere che poi rivolge a Dio drizzando lo sguardo all’eterno lume (Par. XXXIII, 40-43). Maria, come Cristo, è insieme altare e pontefice, riceve le preghiere e le offre: “Tui erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi” – “… tutti miei prieghi / ti porgo … perché tu ogne nube li disleghi / di sua mortalità co’ prieghi tuoi … Ancor ti priego, regina, che puoi / ciò che tu vuoli, che conservi sani, / dopo tanto veder, li affetti suoi. / Vinca tua guardia i movimenti umani …” (vv. 29-37).

“E il fumo degli incensi” (Ap 8, 4), cioè la spirituale fragranza delle devozioni che emanava dalle preghiere dei santi, “salì dalla mano dell’angelo davanti a Dio”, in quanto per merito e intercessione di Cristo offerente furono rese accettabili e, accettate, elevate in alto, con la cooperazione dell’influsso e del ministero della grazia di Cristo operante nella mente dei santi. Così dice Bernardo: “vedi Beatrice con quanti beati / per li miei prieghi ti chiudon le mani!” (Par. XXXIII, 38-39). Il turibolo aureo (il corpo di Cristo purissimo o i santi oranti che offrono le preghiere degli eletti) è “omni gratia Deo gratum et incenso sacre et odorifere devotionis repletum”. Per “il suo fedel Bernardo” la regina del cielo “ne farà ogne grazia” (cfr. Par. XXXI, 100-102), lì dove Catone può parlare di Marzia solo al passato, “che quante grazie volse da me, fei” (Purg. I, 85-87). Il tema del fumo degli incensi che sale dalle mani dell’angelo si è già manifestato nella nuvola di fiori che sale dalle mani angeliche e ricade in giù dentro al carro e attorno, nella quale Beatrice appare nell’Eden (Purg. XXX, 28-30).

Gli ultimi due versi della preghiera – “vedi Beatrice con quanti beati / per li miei prieghi ti chiudon le mani!” -, che assai piacquero a Benedetto Croce al quale parvero “veramente una scena da affresco giottesco” [13], hanno anch’essi un riferimento teologico-didascalico. Un passo dalla prima quaestio de Domina di Olivi, quella sul consenso dato dalla Vergine all’umana redenzione, attesta che, nell’ora della salutazione angelica, tutta la gerarchia celeste pregava per l’accettazione di tanto compito da parte di Maria. L’arcangelo Gabriele non agiva da solo, aveva il mandato di tutta la città di Dio. San Bernardo, che prega sostenuto da Beatrice e dai beati affinché la Vergine preghi che Dante possa levarsi “verso l’ultima salute”, è vero legato “di quella Roma onde Cristo è romano” (cfr. Purg. XXXII, 102).

■ Nell’Apocalisse Giovanni viene elevato a visioni sempre nuove. La ripetizione di questo elevarsi indica che ogni visione è più ardua rispetto al modo delle visioni precedenti. Ogni illuminazione dispone infatti la mente a riceverne una più alta (Ap 4, 2). La visione dell’Incarnazione, l’intelligenza dell’umano e del divino in Cristo, di come possa convenire il diametro con la circonferenza, è per il poeta l’ultima “vista nova”, per cui “indige” (hapax nel poema) del principio geometrico che non ritrova, come Giovanni indigeva di essere elevato ogni volta a più alta visione (Par. XXXIII, 133-136). Per questo ha pregato Bernardo: “che possa con li occhi levarsi / più alto verso l’ultima salute (vv. 25-27)”.

■Come negli attivi anacoreti del quarto stato rifulse l’amore verso Cristo, così nei contemplativi del sesto rifulge il loro essere diletti da Cristo, non diversamente da quel che si dice di Pietro, che amò Cristo, e di Giovanni, che fu prediletto da Cristo. In tal modo prerogativa del sesto periodo, nel quale Dante vive, è di essere disposto a ricevere e a patire, e in ciò si differenzia dagli stati precedenti, e soprattutto dal quarto, disposti a fare e a dare (Ap 3, 7), come il sangue femminile è diverso da quello maschile (cfr. Purg. XXV, 46-47). Vertice di questo eterno femminino che trae verso l’alto, la Vergine è diletta da Dio: “Li occhi da Dio diletti e venerati” (Par. XXXIII, 40).

■ Ad Ap 22, 20-21 si indica il fine di ogni sacro desiderio e di tutta la Scrittura, cioè il beatifico avvento di Cristo, che Giovanni chiede tre volte, e il desiderio che la grazia venga data a tutti. Dante, il nuovo Giovanni, dice dunque a Beatrice nel nono cielo: “Onde, se ’l mio disir dee aver fine / in questo miro e angelico templo / che solo amore e luce ha per confine” (Par. XXVIII, 52-54). Più alta replica sarà data nel decimo cielo, dopo la preghiera alla Vergine di san Bernardo: “E io ch’al fine di tutt’ i disii / appropinquava, sì com’ io dovea, / l’ardor del desiderio in me finii” (Par. XXXIII, 46-48). Bernardo, come Giovanni a Cristo, ha ripetuto tre volte la richiesta alla Vergine: “tutti miei prieghi / ti porgo, e priego che non sieno scarsi / … Ancor ti priego ..” (vv. 29.30.34).

III

La Passione

(III.1) Le parole “che dopo ’l sogno la passione impressa / rimane” (Par. XXXIII, 59-60) non fanno riferimento solo a una generica emozione. La “passione” che Dante prova nella visione rinnova quella di Cristo. Ciò è dimostrato dalla presenza di altri temi che sono propri dello stato dei martiri (il secondo). Costoro, assimilati nella passione alla figura di Cristo, diedero testimonianza a lui e alla sua fede lasciando ai posteri un esempio di virtù per la sua maggior gloria (prologo, Notabile XII). Il poeta ‘soffre’ e ‘sostiene’ (due verbi appropriati ai martiri: vv. 76, 80) l’acume del vivo raggio, e invoca la somma luce affinché offra di nuovo (‘ripresti’) alla sua memoria un barlume di quel che ha visto e affinché renda la sua lingua tanto possente da essere in grado, esprimendosi, di lasciare ai posteri anche solo una favilla della gloria divina. Così gli uomini meglio comprenderanno la “vittoria” di Dio, cioè il suo infinito valore, ma anche il suo trionfo sulla passione (vv. 67-75).

(III.3) I mezzi espressivi vengono meno, lo smarrimento e il ricordare del principio del poema tornano, ma il primo è superato:

“Io credo, per l’acume ch’io soffersi / del vivo raggio, ch’i’ sarei smarrito, / se li occhi miei da lui fossero aversi. / E’ mi ricorda ch’io fui più ardito / per questo a sostener …” (vv. 76-80); cfr. Inf. I, 3, 6: “ché la diritta via era smarrita … che nel pensier rinova la paura”.

Il dire del poeta è “corto” e “fioco”, inadeguato rispetto al concetto, a quanto cioè la mente ha ritenuto della visione, concetto che a sua volta è “poco” (vv. 115-123). Queste parole sollecitano la memoria verso l’esegesi di Ap 12, 14, che verte sull’inciso “un tempo, due tempi e la metà di un tempo”, riferito alla permanenza della donna nel deserto. Corrisponde a tre anni e mezzo (42 mesi), ovvero a 1260 anni se si computano i 30 giorni mensili come anni. Questo numero mistico, che nel poema subisce numerose metamorfosi, ha vari significati. I tre anni e mezzo designano in primo luogo il mistero della trinità di Dio unitamente alla perfezione delle sue opere, che rispetto al loro artefice sono qualcosa di dimidiato, imperfetto, parziale e quasi nulla: le opere furono infatti compiute in sei giorni, che corrispondono alle sei età del mondo e ai sei mesi del mezzo anno. “Corto”, “fioco”, “poco”, dopo che il poeta ha figurato la visione della Trinità, esprimono il significato contenuto nella “metà di un tempo”.

Il libro segnato da sette sigilli (III.2)

Terminata la preghiera di san Bernardo e indirizzatisi gli occhi della Vergine all’“etterno lume”, Dante porta a compimento in sé “l’ardor del desiderio” e si predispone alla visione (Par. XXXIII, 46-51). La vista del poeta “e più e più intrava per lo raggio / de l’alta luce che da sé è vera” (vv. 52-54), due versi che rinviano a un passo dei Moralia di Gregorio Magno: “magis magisque scientia celestis ostenditur, quasi interni nobis luminis vernum tempus aperitur”. Entrare nella luce della sapienza divina e delle scritture per mezzo della contemplazione è inoltre proprio del sesto stato della Chiesa; a questa visione cooperano tutte le illuminazioni dei precedenti stati (Ap 3, 7): “oportet statum illius temporis elevari et intrare ad ipsa lumina suscipienda et contemplanda”.

La Commedia, sul piano dei significati spirituali, è la metafora del libro segnato da sette sigilli, nuova Apocalisse scritta dal nuovo Giovanni inviato da Dio, come l’antico evangelista, a convertire l’orbe.

Ad Ap 5, 1 Olivi espone i vari significati del libro: la prescienza divina, la predestinazione a riparare l’universo per opera di Cristo, il Verbo del Padre in quanto espressivo della sua sapienza, la scienza delle intelligenze angeliche o quella scritta da Dio nell’anima di Cristo, il volume della Sacra Scrittura e in particolare dell’Antico Testamento, nel quale il Nuovo venne rinchiuso, sigillato e velato sotto varie figure.

Il libro sta nella destra di Dio (Ap 5, 1), sia perché è nel suo pieno potere e facoltà, sia perché contiene le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo, e le elargizioni e preparazioni che spettano alla destra, come le avversità e le cose temporali alla sinistra.

Sta nella destra di Colui che siede sul trono, sia perché contiene le leggi e i precetti del sommo imperatore e le sentenze e i giudizi del sommo giudice, sia perché la sua intelligenza richiede una mente alta, stabile, matura, quieta e raccolta, come è proprio dell’intelligenza divina.

È un libro scritto dentro e fuori, poiché il libro della Sacra Scrittura ha un senso letterale di fuori, mentre dentro contiene il senso anagogico, quello allegorico e quello morale. Di fuori il senso letterale narra le storie, le gesta e gli esempi dei santi e le loro opere esteriori; dentro sono le più profonde sentenze dei divini precetti e degli insegnamenti sapienziali.

Su questi vari significati recati dal “panno” esegetico sono cucite molte parti della “gonna”, e ciò è stato mostrato altrove.

La prima delle due similitudini con le quali il poeta esprime il dissolversi della visione della somma luce – “Così la neve al sol si disigilla” (v. 64) – fa riferimento alla “solutio sigillorum” del libro da parte di Cristo. La neve designa la sapienza di Cristo rigida, congelata, astratta, punitiva, che si scioglie temperandosi pietosamente nel caldo della lana, secondo l’interpretazione dei due aspetti dei capelli di Cristo sommo pastore ad Ap 1, 14. Un precedente sono le superbe parole di Beatrice la quale, apparsa nell’Eden, rimprovera l’amico il cui cuore si stringe – “sì come neve tra le vive travi / per lo dosso d’Italia si congela” -; poi, al canto temperato degli angeli, si scioglie facendosi “spirito e acqua” (Purg. XXX, 70-99).

La seconda similitudine – “così al vento ne le foglie levi / si perdea la sentenza di Sibilla” (vv. 65-66) – accenna con immagine virgiliana al dissolversi di una sentenza, quella della Sibilla cumana scritta su foglie che il vento, penetrato nell’antro dalla porta, disperdeva. L’arcana profetessa è figura antica di una sentenza che si perde, quella per cui il libro della vita era chiuso da sette sigilli all’umana intelligenza prima che fosse pagato con la passione di Cristo il prezzo della colpa. Alle “foglie levi” agitate dal vento subentrano le foglie sacramentali del lignum vitae, l’albero che sta nel mezzo della Gerusalemme celeste, che ombreggiano entrambe le rive, la divina e l’umana, del fiume luminoso (Ap 22, 1-2). Vento e leggerezza sono propri dell’adolescenza agitata dall’errore (prologo, Notabile III), un accostamento già presente in “quei due che ’nsieme vanno, / e paion sì al vento esser leggeri” (Inf. V, 74-75).

Così le due similitudini, che letteralmente descrivono il dileguarsi dalla mente della visione divina, indirizzano la memoria del lettore spirituale sull’apertura dei sigilli apposti al libro.

La metafora del libro, che contiene al suo interno le più profonde sentenze divine e i documenti sapienziali, torna con la visione dell’unità del molteplice: “ciò che per l’universo si squaderna” – “sustanze e accidenti e lor costume”, che si mostrano in modo sparso e diviso -, “s’interna” nel profondo della luce eterna “legato con amore in un volume … quasi conflati insieme” (vv. 85-90). Dante vede “la forma universal di questo nodo”, che tiene unita in Dio la multiformità dell’universo, e crede che ciò sia vero “perché più di largo, / dicendo questo, mi sento ch’i’ godo” (vv. 91-93). Il tema dell’allargarsi della superna scienza, contenuto nel passo di Gregorio Magno, si congiunge con quello della larghezza della città celeste (Ap 21, 16), che si dilata nel gaudio, dopo che il poeta, con il suo “ficcar lo viso per la luce etterna”, ne ha designato la lunghezza (vv. 82-84).

La visione, all’interno del “volume”, della molteplicità fusa in unità – “sustanze e accidenti e lor costume / quasi conflati insieme” (vv. 88-89) – reca nel rarissimo latinismo conflati, che rinvia alla pace preconizzata in Isaia 2, 4 – “Conflabunt gladios suos in vomeres” (l’immagine opposta, delle falci rifuse in spade, è deplorata da Virgilio nelle Georgiche I, 508: “curvae rigidum falces conflantur in ensem”) -, l’immagine di una pacifica unità nella luce divina.

Visione intellettuale moderna e visione materiale antica

(III.4) La luce divina, che tanto si leva dai concetti mortali, per cui la sua espressione sembra essere chiusa alla lingua del poeta, è “punto” nell’ultima visione: “Un punto solo m’è maggior letargo / che venticinque secoli a la ’mpresa / che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo” (Par. XXXIII, 94-96).

Già nel Primo Mobile Dante ha visto “un punto … che raggiava lume / acuto sì, che ’l viso ch’elli affoca / chiuder conviensi per lo forte acume” (Par. XXVIII, 16-18). Intorno al punto, che designa la semplicità e indivisibilità di Dio, girano nove cerchi concentrici di fuoco via via meno veloci quanto più se ne allontanano, che rappresentano le gerarchie angeliche. Come afferma Beatrice, “da quel punto / depende il cielo e tutta la natura” (vv. 41-42). A Dio viene appropriato il tema del sesto stato della Chiesa come “punto”, fine da cui dipende tutto il processo storico. È “punto che mi vinse” (Par. XXX, 11). Un punto luminoso non solo matematico o metafisico, ma anche storico-provvidenziale e spirituale, che riassume cioè tutti e sette i doni che lo Spirito increato, uno semplicissimo e molteplice, distribuisce e tutte le illuminazioni del libro progressivamente aperto agli uomini.

Il “letargo” indotto dalla visione del “punto” è l’oblio provocato dalla visione suprema esposta ad Ap 1, 16-17, quando il sublime “splendor faciei” di Cristo imprime negli inferiori un sentimento di annullamento e di umiliazione, di tremore e di adorazione. Il “punto” che è causa di oblio si contrappone, sul piano temporale, ai “venticinque secoli” che sono trascorsi, non ponendola in dimenticanza, dall’impresa degli Argonauti. Si contrappone ancora, sul piano spaziale, a qualcosa di ‘grosso’, cioè all’ombra della grande nave che Nettuno meravigliato guarda dal basso solcare il mare: un accostamento, quello del “punto” e dell’ “ombra”, che è proprio anche del cono d’ombra proiettato dalla terra (la ‘mole grossa’ del “vostro mondo”) che “s’appunta”, cioè termina, sul terzo cielo di Venere (Par. IX, 118-119).

Fra i dodici esercizi di ascesi alle virtù, proposti nell’esegesi di Ap 7, 5-8 come interpretazione dei nomi delle dodici tribù d’Israele da cui proverranno i 144.000 segnati all’apertura del sesto sigillo, la quinta tribù, Nèftali, rappresenta la virtù che sa trasferirsi dal sensibile allo spirituale e all’eterno, di modo che il sensibile e il temporale appaiano segno e specchio dell’intellettuale e dall’innumerevole multiformità del sensibile ci si dilati nella contemplazione dell’intellettuale. Per questo Nèftali (Ap 7, 6) viene interpretato come “comparatio” o “conversio translativa” o “latitudo”. Poi si esige la dimenticanza dello stesso sensibile; per passare infatti dal segno relativo e dallo specchio all’intellettuale bisogna spogliarsi del sensibile come di veli tenebrosi. Questo il significato della sesta tribù, Manasse, nome interpretato come “oblivio”. Nell’ordine degli esercizi viene dunque prima la dilatazione o la larghezza, poi l’oblio. Così la terzina che concerne il “letargo” (Par. XXXIII, 94-96) segue quella (vv. 91-93) in cui il poeta dichiara di aver visto “la forma universal di questo nodo” – cioè l’amoroso legame “in un volume” di “ciò che per l’universo si squaderna: / sustanze e accidenti e lor costume / quasi conflati insieme …” (vv. 85-90) -, e crede che sia così “perché più di largo, / dicendo questo, mi sento ch’i’ godo”. Conseguita la dilatazione contemplando in Dio la forma universale dell’innumerevole multiformità del sensibile, al poeta tocca l’oblio che si libera dai veli tenebrosi, figurati dall’ombra della nave degli Argonauti, antico precorrimento, con reminiscenze ovidiane (Am., II, 11, 1-2) e virgiliane (Aen., I, 124-128; VIII, 91), del viaggio “in pelago” del suo “legno che cantando varca” (cfr. Par. II, 1-18). Nella Lectura “ombra” e “velo” sono termini di significato equivalenti; l’“umbra velaminis” viene compiutamente tolta dalla gloria di Cristo per la quale, nel sesto e nel settimo stato, la luce della luna (il Vecchio Testamento) sarà come quella del sole (il Nuovo Testamento) e risplenderà della luce di sette giorni, cioè di tutte le illuminazioni verificatesi nella storia, secondo quanto scritto in Isaia 30, 26, passo assunto dall’Olivi come incipit del commento all’Apocalisse. I veli, o l’ombra, designano la poesia stessa, che spira da Dio e ombreggia con segni e con figure, cioè con immagini, verità superiori, come i sacramenti ombreggiano la verità divina (ad Ap 22, 2). Il “letargo” determinato dal “punto” divino è annullamento dell’ombra: l’intelletto tanto si profonda nella visione di Dio, che nessuna immagine si ritrova per esprimerla.

Nel sesto stato ci si dedicherà più al gusto della contemplazione che alle forti opere della vita attiva, e per questo non sarà data a questo periodo tanta forza e virtù per forti opere, come è stata data agli stati precedenti, e in particolare agli anacoreti del quarto, opere che gli uomini sensuali ammirano, stimano e, da esse mossi, sono tratti a imitare e desiderare più di quelle intellettuali e interne. Per compensare il difetto di virtù, al sesto stato è data la porta aperta, cioè l’illuminazione che detta interiormente; il sesto periodo non registra miracoli corporali, ma intellettuali (Ap 3, 7).