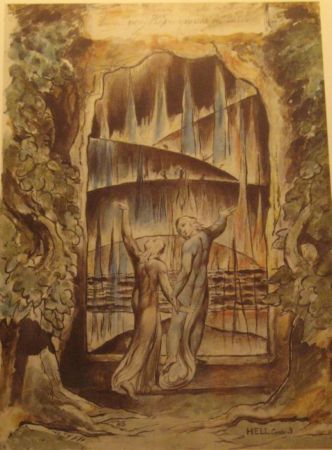

Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 365, ff. 89v. – 90r.

Il comune patrimonio moderno cristiano ed europeo, il cui organo per tanto tempo era stato il latino, cominciava allora a rivelarsi come un’unità in una nuova scissione nazionale. Ma quel patrimonio comune aveva, come sua essenza più intima e sua proprietà più cara e più peculiare, la storia umanissima dell’incarnazione e della passione di Cristo; e questa storia era attorniata da tante altre storie, che la annunciavano prefigurandola o la confermavano imitandola.

ERICH AUERBACH [1]

Questa lettura dell’incontro di Dante con il conte Ugolino deve essere considerata come un libro di storia. Essa è dedicata alla memoria di quegli studiosi del Medioevo, in parte conosciuti in parte letti e ammirati, che affrontarono Dante con senso storico: da Raffaello Morghen a Raoul Manselli, da Arsenio Frugoni a Gustavo Vinay, da Girolamo Arnaldi a Ovidio Capitani. Grazie a un confronto documentale stringente e inoppugnabile, essa consente di entrare nella fucina dove venne forgiata la Commedia e di rivivere, quasi leggendo in un diario, le idee presenti alla mente dell’autore nel suo intento, finora sconosciuto, di creare un linguaggio destinato ai predicatori di una riforma della Chiesa che non fu fatta. Restituire storicamente un Dante tutto ‘medievale’, libero da successive e secolari incrostazioni, è forte e nuovo. Bisogna richiedere infatti al lettore, come invitava Benedetto Croce, “che anzitutto si renda familiari le linee fondamentali dell’edifizio medievale e viva dentro questa figurazione, grandiosamente conclusa in sé ma a noi per ogni verso estranea” [2]. La fatica, per il moderno lettore che apprenderà “quel che non può avere inteso”, sarà compensata nel constatare concretamente come, nel “poema sacro / al quale ha posto mano e cielo e terra”, il saeculum humanum rivendicò l’autonomia nell’uso del volgare, nella definizione del regime politico, nell’ambito della natura e della ragione, nella valorizzazione degli autori classici. Tutte realtà, proprie del “viver bene” dell’“omo in terra”, che non sono però isolate, ma partecipi della storia sacra dei disegni provvidenziali. Con i segni di questa storia sono vestiti pure gli odi politici e i conflitti intestini alle città della “serva Italia”, anch’essi ‘sacri’ in modo dissonante.

■ La Commedia presta poeticamente “e piedi e mano” a un’esegesi, quella contenuta nella Lectura super Apocalipsim del francescano provenzale Pietro di Giovanni Olivi, imperniata su Cristo, centro dei tempi come aveva inteso Bonaventura [3]. Ciò significa diffondere la storia di Cristo, della sua vita, passione e resurrezione, sull’universo umano. Le sue prerogative possono essere appropriate a chiunque, in conformità o in difformità. Se, come scriveva Auerbach, “le passioni personali, che prima non erano state altro che istinti, ottengono considerazione e dignità” [4], ciò è perché il patire partecipa, in modo retto o distorto, del patire di Cristo. Non solo però del Cristo storico, ma anche dei suoi discepoli spirituali nel secondo avvento, già operante al 1300, nel quale lo Spirito di Cristo muove in terra quanti vi si conformano.

Dante si sentì investito di una missione, attraverso la poesia, di predicazione e di conversione universale. Nuovo Giovanni esiliato e visionario autore di una nuova Apocalisse, nel narrare la sua vera visione fu profeta perché diede alle particolari vicende e personaggi di questo mondo valore universale. Il poeta sale la montagna del purgatorio con segnate sulla fronte le sette “P”, che sono “piaghe”, come l’angelo del sesto sigillo, che Olivi identifica con Francesco, sale da Oriente: «“habentem signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi» (Ap 7, 2). Così l’esegesi, nella Lectura super Apocalipsim integralmente concentrata su Francesco e il suo Ordine, viene variamente diffusa su più soggetti secondo quella che Gianfranco Contini chiamava “mondanità discretiva” [5].

Fu profeta ‘laico’, nel senso che rese sacro il “viver bene” dell’“omo in terra”, con le sue nuove esigenze – lingua, ragione, regime politico, autori classici – e le sue passioni. Il realismo dantesco fa sì che “l’altro mondo è reso sensibile e leggibile con le forme del nostro mondo” [6] ma, armonizzando “e cielo e terra”, nel “poema sacro” le forme del nostro mondo sono inserite in un processo storico che manifesta i segni della volontà divina. Questa storia universale della salvezza è contenuta nella Lectura super Apocalipsim dell’Olivi.

Le norme che regolano il rapporto intertestuale fra Commedia e Lectura sono state più volte indicate nel corso di questa ricerca: rispondenze semantiche in rose di parole-chiave entro spazi testuali ristretti, con accostamenti non banali o scontati; parole-chiave, riferibili alla medesima pagina esegetica, che si riscontrano in più punti del poema; collazione di più passi della Lectura (il cui testo si può scomporre e riaggregare sulla base di elementi settenari), secondo un procedimento analogico tipico delle distinctiones ad uso dei predicatori; elaborazione di una struttura semantica interna al poema, “topograficamente” articolata secondo i sette stati della storia della Chiesa, cioè secondo le categorie in base alle quali Olivi espone l’Apocalisse.

È stato anche sempre sottolineato che l’adesione non significa acquiescenza. Dante aggiorna l’Olivi appropriando i concetti teologici presenti nella Lectura all’Impero, alla filosofia aristotelica e all’umanesimo virgiliano, ad argomenti che, come rilevava Bruno Nardi, riempiono di sé tutta la Commedia [7].

Poema polisemico, secondo quanto l’autore afferma nell’Epistola a Cangrande (Ep. XIII, 20), la Commedia è un universo di segni. Il senso letterale contiene parole che sono chiavi di accesso a un altro testo, la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi. Si tratta di un procedimento di arte della memoria: le parole-chiave operano sul lettore come imagines agentes sollecitandolo verso un’opera di ampia dottrina già da lui conosciuta, ma che rilegge mentalmente parafrasata in volgare, profondamente aggiornata secondo gli intenti propri del poeta, in versi che le prestano “e piedi e mano” e la dotano di exempla contemporanei e noti. Nel senso letterale del “poema sacro”, riservato a tutti, sono incardinati gli altri sensi interpretativi: allegorico, morale, anagogico (che Dante, nell’Epistola a Cangrande, definisce collettivamente “mistici” o “allegorici”). Dante mirava non solo a un pubblico di laici, ma anche di predicatori e riformatori della Chiesa. Questo pubblico di chierici non si formò, perché gli Spirituali (non un gruppo organizzato, ma di sensibilità comune), che dovevano conoscere la Lectura oliviana, furono perseguitati e il loro libro-vessillo, censurato nel 1318-1319 e condannato nel 1326, fu votato alla clandestinità e quasi alla sparizione [8]. Ma la Commedia e la Lectura, testualmente tanto unite, furono anche gli ultimi testimoni, nel Medioevo cristiano, dell’inserimento dell’individuo nell’ordine universale secondo i giudizi di Dio, di una storia della salvezza collettiva, prima che l’individuo restasse solo.

Come gli altri luoghi del “poema sacro”, anche l’episodio del conte Ugolino è percorso dai temi della Lectura super Apocalipsim. Tramite la loro metamorfosi, una particolare vicenda del microcosmo toscano si fa macrocosmo, quasi fosse pianta di ogni odio, bestialità, impazienza, impetramento nel cuore.

■ Ugolino è una figura dell’Antico Testamento, quando nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. L’orribile torre nella quale fu incarcerato coi quattro fanciulli, della quale venne chiavato l’uscio, fu come il sepolcro di Cristo sulla cui porta era posta una pietra grande e pesante. Così il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso alla sua intelligenza spirituale. Se la voce degli antichi profeti riuscì a penetrarvi per qualche spiraglio, anch’essa chiuse la porta con figure e promesse terrene e oppresse il senso carnale dei Giudei piuttosto che elevarlo (Ap 4, 2). Così il profetico sogno del conte, nel quale immaginò la caccia al lupo e ai lupicini sul Monte Pisano da parte dei suoi nemici, fu segno della fine corporale; il poco raggio di sole messosi nel “breve pertugio” della Muda, la torre dei Gualandi dove gli uccelli si mutavano le penne, non lo illuminò verso la resurrezione che, come quella di Cristo, gli avrebbe reso la libertà spirituale. Da quel pertugio Ugolino scorse solo la luna fredda e mondana – designa la scorza che nella legge del Vecchio Testamento chiudeva il senso spirituale -; essa gli scandì il tempo, le sue involute mutazioni gli recarono l’ingannevole “mal sonno”.

I motivi del chiudere e della durezza segnano la descrizione del fondo dell’inferno, “loco onde parlare è duro”, che necessita di rime “aspre e chiocce”. La prima tromba (terza visione apocalittica) risuona sulla cruda durezza della Giudea, terra congelata come il cuore di Faraone (Ap 8, 7). Il conte Ugolino e l’arcivescovo Ruggieri sono “due ghiacciati in una buca” (Inf. XXXII, 125), in mezzo alla “gelata” di Cocito (Inf. XXXIII, 91). Nel doloroso carcere il padre non piange e non lacrima – “sì dentro impetrai” – mentre piangono i figli (vv. 49-50). Prorompe nell’esclamazione “ahi dura terra, perché non t’apristi?” (v. 66). La sua fu “morte … cruda”, come crudele fu la morte di Cristo (v. 20); l’uscio dell’orribile torre viene ‘chiavato’ come fu chiuso il monumento di Cristo (vv. 46-47; con chiaro riferimento ai chiodi della croce). Da questa lapidea durezza e chiusura Ugolino, da vivo, non si è mai liberato.

■ Da morto, Ugolino è segnato dalla bestialità. I suoi atteggiamenti rinviano ad Ap 16, 10-11, all’esegesi della sede della bestia su cui viene versata la quinta coppa, nel periodo più tenebroso e corrotto della storia della Chiesa, che la poesia travasa sullo stato umano. I temi relativi – l’odio, corrodere la fama altrui, mangiare coi denti, vivere bestiale, il dolore del cuore, l’impazienza, la disperazione, l’accecamento – sono altrettanti fili del panno di cui è vestito. Coi denti rode il misero teschio dell’arcivescovo Ruggieri, come Tideo “si rose / le tempie a Menalippo per disdegno”, ed è un roderne la fama: “Ma se le mie parole esser dien seme / che frutti infamia al traditor ch’i’ rodo” (Inf. XXXII, 127-132; XXXIII, 7-8). “Per sì bestial segno” mostra odio su colui che si mangia, ma ha anche il cuore oppresso da disperato dolore (Inf. XXXII, 133-134; XXXIII, 4-6). Mostra impazienza di fronte all’impassibilità senza pianto del poeta, che considera crudele (XXXIII, 40-42). Non solo si mangia il suo nemico, “come ’l pan per fame si manduca”, ma si morde per il dolore ambo le mani tanto che i figli pensano che lo faccia “per voglia di manicar”, lì dove le mani sostituiscono nella poesia il mordersi la lingua della prosa scritturale – “et commanducaverunt linguas suas pre dolore”; mordersi che è anche rimorso carico d’ira (Inf. XXXII, 127; XXXIII, 58-60). Brancola cieco sopra i figli morti (XXXIII, 72-73). Dopo il racconto, “con li occhi torti / riprese ’l teschio misero co’ denti” in modo ancor più ostinato di prima (vv. 76-77), variazione sul «“Et non egerunt penitentiam ex operibus suis”, scilicet malis, immo, supple, amplius obstinati sunt in illis peragendis» da Ap 16, 11. I denti, “che furo a l’osso, come d’un can, forti” (v. 78): nell’esegesi di Ap 22, 15 i cani sono i detrattori della vita altrui, come i malvagi su cui viene versata la quinta coppa.

Rodere la fama del suo nemico è lo scopo del “fiero pasto” dato al conte per pena eterna. Punizione che, come scrisse Benedetto Croce, è

sanguinante protesta dell’umanità offesa contro la vendetta e il castigo che trapassano i confini dell’umanità stessa. Ugolino, quali che fossero le sue colpe e i suoi delitti, è pur uomo, e i suoi carnefici disconobbero e calpestarono questa qualità di lui; ed ora egli sorge a buon diritto giudice dei giudici, punitore dei punitori, carnefice dei carnefici, e, in questo orrore sull’orrore, il torto suo scema o entra nell’ombra, la sua ragione risplende, perché egli, ferocemente, ferinamente, pur vendica l’umanità [9].

Le sette teste della bestia che sale dal mare (Ap 13, 1) differiscono, secondo Gioacchino da Fiore, dalle teste del drago come le chiese metropolitane, che sono capo alle altre – “capita capitum” -, si distinguono dai propri vescovi. Le teste del drago, “primus motor”, sono cioè teste che stanno sopra altre teste loro sottoposte, e queste teste bestiali che sovrastano le altre sono gli arcivescovi preposti alle chiese metropolitane. Atteggiamento impersonato nei versi dalla posizione sovrapposta del conte Ugolino, vero arcivescovo laico, nel rodere coi denti l’arcivescovo Ruggieri, “sì che l’un capo a l’altro era cappello” (Inf. XXXII, 126), posizione rovesciata rispetto all’esegesi poiché è l’arcivescovo a star sotto, ma che mostra ugualmente, “per sì bestial segno”, due bestie una delle quali soggiace e l’altra soggioga.

■ I sette periodi (status), cioè le categorie che organizzano per settenari l’esegesi apocalittica oliviana, non sono solo periodi storici relativi alla Chiesa nel suo complesso, la quale come un individuo cresce e si sviluppa attraverso essi fino alla maturità, ma anche modi di essere della persona, habitus.

All’opposto della vita devota e del pasto eucaristico, propri degli alti contemplativi del quarto stato, sta l’apertura del quarto sigillo, nella seconda visione apocalittica. I motivi proposti dall’esegesi del quarto cavallo “pallido” – il pallore, la macerazione del corpo, l’aridità, il languore, la fame, la fiacchezza, il marcire pestilenziale, il colore della morte, la compagnia bestiale (Ap 6, 8) – sono puntualmente presenti in vari luoghi del poema e in particolare nelle zone in cui prevale la tematica del quarto stato, appropriato storicamente agli anacoreti dall’alta vita ma troppo ardua a mantenersi, e per questo volta in ipocrisia e falsità per poi essere distrutta dai Saraceni nei luoghi (in Oriente e in Africa settentrionale) dove più fiorì. Il quarto cavallo pallido viene interpretato da Gioacchino da Fiore come la bestia saracena, diversa dalle altre. Ad essa è dato il potere “sulle quattro parti della terra”, che esercita tramite la spada, la fame, la morte e le bestie. Questi quattro strumenti alla lettera significano i vari modi di debellare i nemici, uccisi in battaglia campale, o per fame negli assedi di città che poi, abbandonate dagli uomini, diventano deserti devastati da bestie selvagge. La “spada” designa pure il terrore che questa bestia, occupatrice di molte terre, incute penetrando nell’intimo del cuore e della carne con la paura che deriva dalla sua forza militare; la “fame” denota l’assenza del verbo ristoratore di Cristo; la “morte” indica la mortifera legge di Maometto; le “bestie” la compagnia delle genti bestiali.

Con i motivi propri del cavallo pallido è tessuta la macerata e affamata lupa, simbolo della cupidigia universale, “la bestia” che “dopo ’l pasto ha più fame che pria” (Inf. I, 88, 94, 99). Di essi partecipa, nella sua parodia eucaristica, anche il conte Ugolino, affamato di vendetta sul suo nemico: “e come ’l pan per fame si manduca … O tu che mostri per sì bestial segno … La bocca sollevò dal fiero pasto / quel peccator, forbendola a’ capelli / del capo ch’elli avea di retro guasto. …. Breve pertugio dentro da la Muda, / la qual per me ha ’l titol de la fame … In picciol corso mi parieno stanchi / lo padre e ’ figli …” (Inf. XXXII, 127, 133; XXXIII, 1-3, 22-23, 34-35).

■ Come all’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono a parlare “dal voler portate” verso un momento di mutazione e quasi di conversione, sebbene limitata al successivo colloquio (Inf. V, 82-87), così il conte Ugolino “la bocca sollevò dal fiero pasto” per parlare di “come la morte mia fu cruda”. Anch’egli, in vita uomo di pietra del Vecchio Testamento oppresso da un profetico sonno, nell’eterna pena datagli “per sì bestial segno” partecipa da morto del Nuovo, della palingenesi del novum saeculum operante per mezzo del “poema sacro”. La bocca che solleva apre l’uscio chiavato dell’“orribile torre”, assimilato alla pesante pietra rimossa dal sepolcro per la resurrezione di Cristo (Ap 4, 1-2), per cui, per quanto tardivamente, gli si apre l’intelligenza spirituale della Scrittura. Ugolino, la “statua dell’odio, … è tornato uomo”, scrisse De Sanctis [10]. Sostiene Olivi che ogni stato o periodo storico, e in sé anche ogni individuo, partecipa in qualche modo di quello che è lo stato cristiforme per eccellenza, il sesto, coincidente con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Far parlare liberamente, per dettato interiore – la principale prerogativa del sesto stato – è tema che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo, anche nella vecchia roccia infernale. Parlare liberamente di Cristo appartiene alla sesta chiesa; ad essa è dato l’“ostium apertum”, che è “ostium sermonis”, la porta aperta alla favella, il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà, come scrive san Paolo ai Colossesi (Col 4, 3): “Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della parola per annunziare il mistero di Cristo”. Os (bocca) è affine a ostium (porta). Il conte Ugolino “la bocca sollevò”, aprendo la porta alla parola che narra della propria passione, proprio nel luogo dove l’intelligenza spirituale dovrebbe essere chiusa. Ma tutto l’Inferno è un contrappunto fra la durezza del giudizio, le bestemmie dei peccatori e l’apertura al ricordo della vita per la parola dirompente, finché essa dura, la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi per poi ricadere, come Ciacco, sollevarsi da atti bestiali per ritornare ad essi dopo aver parlato, come il conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per sé stesse mosse, sta un solo desiderio, di vivere ancora nel libro che è stato altrui aperto.

Se “nelle ghiacciate profondità dell’ultimo Inferno lo strumento retorico più adatto al poeta si rivela essere la parodia” [11], questa investe tragicamente, per dissonanza, la figura di Cristo. La passione del conte fu senza resurrezione se non per le note della poesia; i capelli con i quali si forbisce la bocca sono quelli purgativi di Cristo sommo pastore (Ap 1, 14), degradati dal “fiero pasto” eucaristico sul capo guastato dell’arcivescovo Ruggieri.

■ Nella settima visione, la Gerusalemme celeste si mostra a Giovanni prima in modo inferiore e poi in modo più alto (Ap 21, 2). Secondo Gioacchino da Fiore, la prima descrizione è riferita alla Chiesa peregrinante in terra, la seconda alla Chiesa regnante nei cieli dopo il giudizio. Così Giovanni può vedere da solo nel primo caso, mentre nel secondo necessita dell’aiuto di un angelo. Molte sono le cose della Chiesa presente che i discepoli della verità possono non solo leggere e comprendere, ma anche vedere e ascoltare; ma la Gerusalemme celeste non può essere veduta con gli occhi né si trova espressa nelle Scritture. Per essa si rende necessario un dottore spirituale che tragga i discepoli che hanno raggiunto la perfezione all’intelletto anagogico, in modo che da quel che è noto della città peregrinante in terra vengano rapiti alla visione spirituale della città che regna nei cieli. Il monte sul quale viene levato Giovanni (Ap 21, 10) è pertanto l’intelletto anagogico, grande e alto perché apprende cose grandi e sublimi, come il senso letterale apprende ciò che è transitorio e terreno e l’allegoria lo stato della Chiesa peregrinante che opera in un certo modo tra cielo e terra.

Al termine del viaggio, Dante si ritrova nella Roma celeste come un pellegrino nel tempio del suo voto (Par. XXXI, 43-44). È san Bernardo a trarlo, dal suo peregrinare, al senso anagogico e a fargli levare gli occhi “quasi di valle andando a monte” cosicché veda la regina del cielo, perché “quest’ esser giocondo / … non ti sarà noto, / tenendo li occhi pur qua giù al fondo” (vv. 112-123). Il tema del dottore che mostra cose che non possono essere vedute, ascoltate, o che non si trovano scritte, sta pure nelle parole del conte Ugolino, del quale Dante conosce già la storia ma non può avere inteso come fosse stata cruda la sua morte (Inf. XXXIII, 19-21). All’estremo opposto, in Cocito e nell’Empireo, Ugolino e Bernardo svolgono in forma diversa la funzione di “doctor anagogicus”, il quale trae il lettore dalla verità storica, propria del senso letterale, al sovrasenso di quella poetica.

■ Scorrendo i versi di Inferno XXXIII, zona ‘topograficamente’ dedicata al secondo stato, ai martiri che sostennero e sostengono le tentazioni, il lettore spirituale avrebbe ritrovato, parodiati e torti all’esigenza, alcuni temi ad esso relativi.

Al vescovo della seconda chiesa d’Asia, Smirne (Ap 2, 8), Cristo dice che l’esempio della sua morte e la speranza della vita che per essa si è meritata e il suo potere debbono animare ai martìri; in essi non si deve diffidare ma anzi sperare di conseguire la vita eterna. All’opposto sta Ugolino nei confronti dell’arcivescovo che rode: “Che per l’effetto de’ suo’ mai pensieri, / fidandomi di lui, io fossi preso / e poscia morto, dir non è mestieri” (Inf. XXXIII, 16-18). Come, in altre zone ‘topograficamente’ dedicate al secondo stato, Francesca e Paolo leggevano di Lancillotto “sanza alcun sospetto”, e Guido da Montefeltro si fidò di Bonifacio VIII, così il conte Ugolino nei confronti dell’arcivescovo Ruggieri, “traditore dal traditore tradito”, secondo quanto scrive nella Cronica Giovanni Villani.

Per questo il conte è “vicino” all’uomo di chiesa, suo concittadino e traditore (Inf. XXXIII, 15). Uccidere parenti e “vicini” è tema relativo all’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 4), esegesi che incide profondamente sulle parole di Francesca, il cui marito uccise lei e il proprio fratello. Al termine del canto, frate Alberigo racconta del genovese Branca Doria, che lasciò un diavolo in sua vece nel corpo, ancora vivo su in terra, insieme ad “un suo prossimano”, cioè ad un suo parente che l’aiutò nel tradimento verso il suocero Michele Zanche (vv. 142-147).

Ugolino vuole che Dante oda “come la morte mia fu cruda” (Inf. XXXIII, 20-21). Essere vinto dai propri uccisori con una morte crudelissima corrisponde (Ap 5, 1) all’angustia la quale, fra le caratteristiche della passione di Cristo giudicate secondo il senso umano, rende chiuso il secondo sigillo, alla cui apertura il festoso canto dei martiri mostra invece come nella croce di Cristo sia consolazione e gloria piuttosto che angustia e tribolazione, secondo quanto scritto da san Paolo ai Romani (Rm 5, 3) e ai Corinzi (2 Cor 1, 3-5). La stessa seconda chiesa, Smirne, viene interpretata come “cantico” (Ap 2, 11): i quattro figli del conte Ugolino (storicamente due figli e due nipoti), innocenti e posti “a tal croce” dai Pisani, sono nominati nel “canto” (v. 90).

La seconda vittoria (delle sette proposte alle chiese d’Asia nella prima visione) consiste nel vittorioso conflitto con il mondo e le sue tentazioni, e corrisponde alla lotta dei martiri contro l’idolatria pagana. Di essa si dice: “Chi avrà vinto non sarà leso dalla seconda morte” (Ap 2, 11), in quanto chi avrà sostenuto vittoriosamente i mortali dardi delle tentazioni e delle mortificazioni sarà degno di non essere leso dalla morte eterna. La “prima morte”, quella per cui si estingue la vita naturale, percuote i corpi; la “seconda morte” consiste invece nella tristezza del cuore, nel terrore, nella disperazione e costernazione provocati dalla persecuzione del corpo o dal suo incombere. La seconda è anche la morte indotta dalla pena eterna, che viene così chiamata perché in essa è estinto ogni diletto o riposo: ivi è dolore perpetuo peggiore della morte e che la fa continuamente desiderare (Ap 20, 6). I martiri trionfatori, sicuri del regno della vita eterna, non temono la seconda morte e non la sentono, nel senso che da essa non vengono lesi. Per questo la chiesa di Smirne, oltre che “amara” come la mirra, viene interpretata anche come “cantico”, poiché i santi esultano e si gloriano nelle passioni, secondo quanto dichiara san Paolo ai Romani: “Ci gloriamo nelle tribolazioni” (Rm 5, 3).

Nei versi – “Poi cominciò: Tu vuo’ ch’io rinovelli / disperato dolor che ’l cor mi preme” (Inf. XXXIII, 4-5) – il dolore del cuore, che porta a mordersi la lingua (le mani per Ugolino), e la disperazione sono presenti nell’esegesi della quinta coppa, appropriati alla sede della bestia (Ap 16, 10-11); altri passi, posti a confronto, intervengono ad arricchire di significati le drammatiche parole memori dell’“infandum, regina, iubes renovare dolorem” di Enea a Didone (Aen., II, 3). Per Ugolino parlare a Dante è come una nuova tentazione, dopo aver fallito nel sostenere in vita quella che lo ha condotto alla tristezza del cuore e alla disperazione della “seconda morte”, al mare di dolore amarissimo, peggiore della morte, che lo opprime. La tentazione che egli non vinse fu un amaro rinnovarsi della croce di Cristo. Come rimprovera il poeta a Pisa, “non dovei tu i figliuoi porre a tal croce” (v. 87), e in questo senso il disperato “tu vuo’ ch’io rinovelli” del conte è da accostare al doloroso “veggio rinovellar l’aceto e ’l fiele” detto da Ugo Capeto che profetizza l’attentato di Anagni (Purg. XX, 89).

Si tratta di un dolore mortifero e disperato, che non lascia spazio a sentimentalismi romantici circa l’amor paterno per i figli che il genitore è impotente a salvare, come intendeva De Sanctis. Gioacchino da Fiore, citato ad Ap 15, 1, afferma che dopo le prime quattro virtù, corrispondenti ai quattro animali che stanno intorno alla sede divina (Ap 4, 6-8) – fede, pazienza, umiltà e speranza -, succede lo zelo igneo della carità proprio dello Spirito Santo e della sua sede sostenuta dai quattro animali. Nei reprobi, invece, ai quattro vizi contrari – infedeltà, impazienza, superbia, disperazione – subentra l’odio della fraterna carità, che è peccato contro lo Spirito Santo. Nel dolore disperato è insito il desiderio di vendetta. Le parole rivolte a Dante, che sembrerebbero smentire questo senso dato al dolore – “Ben se’ crudel, se tu già non ti duoli / pensando ciò che ’l mio cor s’annunziava; / e se non piangi, di che pianger suoli?” (Inf. XXXIII, 40-42) – memori delle parole di Enea a Didone: “Quid talia fando … temperet a lacrimis?” (Aen. II, 6-8) – sono state interpretate come un patetico appello alla pietas dell’interlocutore [12], che però non partecipa emotivamente rimanendo impassibile, come più avanti nel cammino di Cocito si rifiuterà di aprire gli occhi di frate Alberigo velati dalle lacrime invetriate (vv. 149-150). Quel parlare, che interrompe bruscamente la narrazione, fa riferimento a un dolore carico d’odio, non diverso da quello che l’ha portato a mordersi le mani nel carcere. Sottolinea soprattutto l’impazienza corrosiva del conte ora nell’Antenora come fu nella Muda, alla stregua di quanti, al versamento della quinta coppa, non sopportano di sottoporsi a coloro che considerano pari a sé – “quoad speciem habitus videntur esse unius ordinis cum eis” (Ap 16, 10: vv. 11-12). Un pisano e un fiorentino; entrambi velenosi Toschi, come suona misticamente il nome della terra d’origine.

■ A Ugolino venne inferto un martirio. Soffrì, nel corpo, la fame. Ancor più, dovette sostenere un tormento psicologico, proprio dei tempi moderni. I martiri del sesto stato (il periodo nel quale vivono Olivi e Dante) soffrono nel dubbio, il loro è un “certamen dubitationis” che gli antichi testimoni della fede non provarono per l’evidenza dell’errore in cui incorrevano gli idolatri pagani (prologo, Notabile X). Nel sesto stato il martire non prova soltanto il tormento del corpo, viene anche sospinto a cedere dalla sottigliezza degli argomenti filosofici, dalle distorte testimonianze scritturali, dall’ipocrita simulazione di santità, dalla falsa immagine dell’autorità divina o papale, in quanto falsi pontefici insorgono, come Anna e Caifa insorsero contro Cristo. Per rendere più intenso il martirio, i carnefici stessi operano miracoli. Tutto ciò appartiene alla tribolazione del tempo dell’Anticristo, alla tentazione che induce in errore persino gli eletti, come testimoniato da Cristo nella grande pagina escatologica di Matteo 24: “dabunt signa magna et prodigia, ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam electi (cfr. Mt 24, 24)”. Scrive Gregorio Magno, commentando Giobbe 40, 12 – “stringe (nel senso di tendere) la sua coda come un cedro” -: “ora i nostri fedeli fanno miracoli nel patire perversioni, allora i seguaci di Behemot faranno miracoli anche nell’infliggerle. Pensiamo perciò quale sarà la tentazione della mente umana allorché il pio martire sottoporrà il corpo ai tormenti mentre davanti ai suoi occhi il carnefice opererà miracoli”.

Dietro al dubbio ingannatore di cui parla Olivi si cela l’eterna perdizione tramite una falsa Scrittura (Francesca e Paolo: “Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse”) o una falsa immagine di autorità pontificale (Guido da Montefeltro, che non diffidò di Bonifacio VIII), oppure un sentimento di pietà che deve vivere solo quand’è morta (Dante, e lo stesso Virgilio), o di inadeguatezza nel momento in cui non si deve negare il nome di Cristo (“colui / che fece per viltade il gran rifiuto”).

Il conte Ugolino, nel “mal sonno” che gli squarcia il velo del futuro, sogna l’arcivescovo Ruggieri “maestro e donno” nella caccia al lupo e ai lupicini, ben presto stanchi della corsa (Inf. XXXIII, 28-30). L’arcivescovo recita la stessa parte della falsa immagine dell’autorità pontificale già attribuita a Bonifacio VIII nel colloquio con Guido da Montefeltro. Come Guido nell’ascoltare il papa che lo assolve in anticipo dal dargli il consiglio fraudolento su come prendere Palestrina, così anche Ugolino si inganna nel suo “mal sonno” e si crede vinto, e viene vinto nella prova dall’impazienza e dalla disperazione. Appressandosi l’ora “che ’l cibo ne solëa essere addotto”, nel doloroso carcere tutti, padre e figli, sono assaliti dal dubbio: “e per suo sogno ciascun dubitava” (vv. 43-45). Quel sogno era segno fallace della fine che, se pure fosse arrivata per i corpi, non avrebbe condotto di per sé alla dannazione un uomo aperto a Cristo e non impetrato e accecato dall’odio e dal dolore. Al vescovo di Smirne, la chiesa dei martiri, Cristo predice la futura incarcerazione confortandolo a non diffidare della propria assistenza; gli starà sempre accanto nella tentazione, che non sarà ordinata alla sua rovina ma a provarlo e a perfezionarlo (Ap 2, 10). Nel sonno profetico il conte vede, per sé e i fanciulli, solo i segni della fine corporale.

L’arcivescovo Ruggieri, nella caccia al Monte Pisano, è vestito con i panni di Babylon, la prostituta Chiesa carnale (Ap 17, 4-5). Nel riferire al poeta come fu “cruda” la sua morte, il conte Ugolino racconta che, facendo il “mal sonno” che gli squarciò il velo del futuro, vide l’arcivescovo “maestro e donno” della caccia – come Babilonia dominatrice delle genti, crudele e maestra (“adhuc super plures bestiales [gentes] sibi subditas dominatur … Per purpuram etiam et coccinum … potest intelligi crudelitas eius … tamquam omnium regina et magistra”) -, nella quale inseguiva “il lupo e ’ lupicini … con cagne magre, studïose e conte” (la prostituta è “studiose … ornata”). Il tema della sfrontatezza della donna nominata per fama (“et de hoc habet nomen apud omnes famosum, ideo dicitur hoc habere scriptum in fronte”) appare nell’aversi messo l’arcivescovo “dinanzi da la fronte”, cioè in prima fila, la perversa Trinità ghibellina dei Gualandi, Sismondi e Lanfranchi (Inf. XXXIII, 19-20, 28-33).

Il monte, dove si svolge la caccia, impedisce ai Pisani di vedere Lucca (Inf. XXXIII, 28-30). Quella che letteralmente può sembrare un’incidentale indicazione geografica contiene in sé un preciso concetto espresso nell’esegesi apocalittica oliviana. La vista dei Pisani è limitata come nell’Antico Testamento, quando la montagna distinta in tre cime separate da valli, corrispondenti ai tre fini della storia umana (i tre avventi di Cristo: nella carne, nello Spirito e nel giudizio finale), appariva per la distanza agli Ebrei, prima della Redenzione, come un solo monte (prologo, Notabile XIII; così a Ulisse “n’apparve una montagna”; scorgere Lucca, perciò, la città che Gentucca renderà piacevole a Dante, designa una visione più alta).

■ La grande metafora mistica del racconto di Ugolino è quella del libro chiuso. Questo non è mai citato, ma gli elementi che ne fanno segno, nella semantica spirituale, percorrono l’episodio come cellule musicali. Cos’è questo libro, del quale dice Giovanni: “E vidi nella mano destra di Colui che era seduto sul trono un libro scritto dentro e fuori, sigillato con sette sigilli” (Ap 5, 1)? È il volume della Sacra Scrittura e in particolare dell’Antico Testamento, nel quale il Nuovo venne rinchiuso e sigillato e velato sotto varie figure. Contiene le promesse di grazia e di gloria fatte da Cristo, e le elargizioni e preparazioni che spettano alla destra, come le avversità e le cose temporali alla sinistra.

Sta nella destra di Colui che siede sul trono, perché contiene le leggi e i precetti del sommo imperatore e le sentenze e i giudizi del sommo giudice.

Nessuno, se non Cristo, può fondare o promuovere il pieno sviluppo dei sette stati che si succedono nella storia umana, caratterizzati da sigilli che chiudono, totalmente o parzialmente, le illuminazioni divine, e può dunque aprire il libro. Di qui il gemito di Giovanni che proviene dal desiderio che il libro venga aperto. Egli dice infatti: “Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo” (Ap 5, 4). Giovanni assume il tipo del salvatore di tutti i santi padri, per i quali acquista la grazia e la gloria, e impersona colui che impetra ed elargisce per quanti, non potendo accedere al libro, desiderano, gemono e sospirano con tutto il cuore, riconoscendo umilmente che solo Cristo è possente e degno al compito.

Questi pianti e sospiri si manifestano in diversi momenti della storia umana. Sono i santi padri nel limbo dell’inferno, afferma Olivi, a piangere e sospirare affinché il libro venga aperto. Il Limbo dantesco corrisponde alla sede divina prima dell’apertura da parte di Cristo del libro segnato da sette sigilli (Ap 4, 1-5, 4). Come questa apertura era desiderata e sospirata dagli antichi padri, così lo è ora, nel secondo avvento nello Spirito; come all’apertura del sesto sigillo i segnati per milizia e privilegio precedono la turba innumerevole, così la schiera dei sommi cinque poeti coopta Dante, “sesto tra cotanto senno” (Inf. IV, 102); come nel sesto stato le genti saranno convertite “in spiritu magno et alto”, così nel nobile castello albergano gli “spiriti magni”, cioè le genti giuste, antiche (prima del Cristianesimo) e ‘moderne’ (i maomettani Avicenna, Averroè e il Saladino) in un processo della Redenzione ancora aperto che guarda a una nuova età di palingenesi e di conversione universale, che nel caso di Dante si realizza tramite la poesia.

I segreti spirituali contenuti nel libro restano chiusi all’uomo animale, come imposto a Daniele nel Vecchio Testamento (Daniele 12, 4), a Giovanni, scriba dell’Apocalisse, nel Nuovo (Ap 10, 4), e come detto più volte da Cristo (Matteo 7, 6; 17, 9; Luca 8, 10). A questa chiusura accennano le parole del conte Ugolino circa la torre della Muda, nella quale lui e i quattro fanciulli furono rinchiusi fino alla morte – “e che conviene ancor ch’altrui si chiuda” (Inf. XXXIII, 22-24): la torre chiuderà ad altri, come avvenuto per lui, l’intelligenza spirituale del libro. Più avanti nel cammino di Cocito, Dante si rifiuta di aprire a frate Alberigo gli occhi incrostati di lacrime ghiacciate, perché “cortesia fu lui esser villano”, in quanto indegno di vedere la benché minima parte del libro (vv. 148-150).

Questo pianto, sostiene Olivi, è proprio dei momenti (al tempo degli apostoli, delle grandi eresie, quando la Chiesa fu in lutto, e dell’Anticristo) nei quali quanti sono inconsapevoli della ragione che permette le tribolazioni e le “pressure”, e il terrore provocato dall’imminenza dei pericoli, piangono e sospirano affinché il libro segnato da sette sigilli venga aperto, almeno per la parte che è consentito aprire in quel tempo.

Gli innocenti fanciulli rinchiusi nella Muda col conte Ugolino piangono inconsapevoli della causa di tanta tribolazione, della quale Gaddo chiede ragione al padre. «Quando fui desto innanzi la dimane, / pianger senti’ fra ’l sonno i miei figliuoli / ch’eran con meco, e dimandar del pane … Io non piangëa, sì dentro impetrai: / piangevan elli … Poscia che fummo al quarto dì venuti, / Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi, / dicendo: “Padre mio, ché non m’aiuti?”» (Inf. XXXIII, 37-39, 49-50, 67-69). La loro angoscia anela a una libertà dal mondo, in essa sta il desiderio che il libro venga aperto. Ma il padre che dovrebbe essere, come Giovanni nell’Apocalisse, mediatore di questo pianto, resta chiuso, come il libro, nella sua lapidea durezza.

■ Dopo che ha sentito inchiodare l’uscio dell’orribile torre, il conte si è rivolto ai propri figli: “ond’ io guardai / nel viso a’ mie’ figliuoi sanza far motto” (Inf. XXXIII, 47-48). Ha di fronte la Scrittura personificata, che gli dà la possibilità di guardare sé stesso e di comprendere, come in uno specchio, le cose invisibili di Dio. Si tratta del motivo del “mare di vetro”, trasparente come cristallo, che sta davanti al trono, descritto ad Ap 4, 6: esso designa pure l’amaro e infinito patire e, per contrasto, la tolleranza del martirio, la contrizione penitenziale. La Scrittura, precetto divino, è come il collirio che provoca le lacrime e l’amara compunzione dei propri peccati per rendere infine chiara la vista (Ap 3, 18). Ma il padre, per tutto il giorno e la notte che segue, non piange né lacrima né parla, fatto di pietra nel cuore. Piangono i figli, che Ugolino guarda in viso in silenzio. Anselmuccio parla dicendogli: “Tu guardi sì, padre! che hai?” (v. 51). Il padre non comprende il senso del piangere dei figli, che nella sofferenza hanno fame e desiderio di cibo spirituale, di apertura del libro. All’alba del secondo giorno da che è stata inchiodata la porta, come un poco di raggio si mette dentro, il padre guarda ancora i figli: “e io scorsi / per quattro visi il mio aspetto stesso” (vv. 56-57). Guardare per la seconda volta nei quattro volti, che sono come i quattro Vangeli, non gli rende la vista delle cose spirituali. Incapace di sopportare le tribolazioni, nella sua impazienza si dispera: “ambo le man per lo dolor mi morsi”. Patire non è per lui motivo di rigenerazione ma di maggior odio. Mordersi le mani per il dolore è variante del versetto della quinta coppa “et commanducaverunt linguas suas pre dolore” (Ap 16, 10), nella cui esegesi i temi dell’odio, del corrodere la fama altrui, del mangiare coi denti, del vivere bestiale, del dolore del cuore, dell’impazienza, della disperazione, della cecità sono altrettanti fili con cui è tessuta la sua veste spirituale.

Il conte verserà lacrime solo da morto, nel racconto della sua fine, lì dove non è più tempo di pentimento. Così piangono i re della terra la caduta improvvisa e irreparabile della maledetta Babilonia, «“dicentes”, scilicet plangendo: “Ve, ve, ve”» (Ap 18, 10). Triplicano la dolorosa interiezione, parlano di Babilonia in terza persona e poi in seconda, al modo di coloro che prima piangono con sé stessi, poi si rivolgono alla persona compianta. È il modo di Francesca: “dirò come colui che piange e dice” (Inf. V, 126), ove si passa dalla prima alla terza persona. E di Ugolino: “parlare e lagrimar vedrai insieme” (Inf. XXXIII, 9). Il conte fu statua in vita, chiuso nella Muda; è uomo nell’Antenora, dove si apre al rimpianto e al rimorso.

■ Il rapporto tra padre e figli, fatto da una parte di impietriti sguardi senza parole, di dolore che porta a mordersi le mani, e dall’altra di pianti, di lacrime e dell’offerta delle proprie misere carni, è la chiave dell’intero episodio. È un dialogo fondato sull’incomprensione, non però come intese De Sanctis: non sono i figli a fraintendere il padre, è questi a non comprendere il valore insito nell’atteggiamento e nell’offerta dei quattro fanciulli. Egli si morde le mani per il dolore, cioè per la rabbia e l’odio che l’acceca; essi accennano a un convivio nel quale venga divorata la carne mortale e misera e resti quello che è spirituale, alla liberazione dal carcere di questa misera vita verso l’eterna patria. Il tema del mangiare la carne compare nella Lectura nell’esegesi di Ap 19, 17-18, dove un angelo, che rappresenta gli alti contemplativi la cui mente è tutta fissa nella solare luce di Cristo e delle sacre scritture (secondo Gioacchino da Fiore si tratta di Elia), fissa gli occhi al sole invitando allo spirituale e serotino convivio dove verrà divorata la carne soggetta a corruzione in modo che resti ciò che è spirituale. L’invito alla spirituale e trionfale divorazione significa l’incorporare in Cristo e nella sua Chiesa i popoli e i re, al modo con cui negli Atti degli Apostoli viene detto a Pietro di uccidere e di mangiare quadrupedi, serpenti e volatili visti in un gran vaso (Ac 10, 9-16). I santi saranno ristorati dal gaudio, dall’amore e dalla dolcezza per la conversione dei Gentili e dei Giudei che avrà luogo, su questa terra e in una Chiesa ancora militante, dopo la morte dell’Anticristo.

Di Pietro e del suo gustare si ricorderà Dante nell’ascesa al cielo. L’angelo che sta fisso nel sole di Ap 19, 17 sarà Beatrice, la quale terrà fissi gli occhi al sole, seguita dal poeta come un raggio riflesso segue quello diretto. Il “trasumanar” verrà reso con l’immagine ovidiana del pescatore Glauco, il quale, gustando un’erba che resuscitava i pesci da lui presi, si tramutò in Dio (Par. I, 67-72; Ovidio, Metam., XIII, 898-968). Glauco, pescatore come Pietro al quale viene detto di mangiare cose apparentemente immonde, in realtà designanti l’incorporazione delle genti infedeli, e Dante hanno preso parte al convivio spirituale, dove si divora ciò che è mortale, in occasione della conversione finale delle genti e di Israele.

La carne divorata nel convivio serotino allestito alla fine dei tempi è quella destinata a morire, e dunque misera. Questa vita, “que est quasi continua mors”, viene definita misera ad Ap 20, 5: da essa risorgono le anime glorificate, sicure dalla “seconda morte”. E l’angelo che ha la faccia come il sole giura ad Ap 10, 5-7 la certezza della fine dei tempi, per consolare gli eletti perseguitati e vessati dalle miserie, i quali desiderano uscire dal carcere di questa vita e sospirano la patria eterna. L’annunzio della caduta di Babilonia, che tanto ha angustiato lo spirito degli eletti, viene da questi considerata ad Ap 14, 8 come l’uscita dal carcere in volo verso la libertà. Miseria, ad Ap 3, 17, sta all’opposto della beatitudine.

Così i quattro innocenti figli di Ugolino trasformano la sofferenza corporale patita nella Muda in un desiderio di liberazione dal carcere della vita verso l’eterno. Posti “a tal croce”, essi sono configurati al Cristo uomo, all’Agnello sacrificato. Come Cristo, mediatore e avvocato, offre gli uomini al Padre che glieli ha dati (Giovanni 17, 6.11, citato ad Ap 8, 3), così essi offrono la propria umanità al padre: “Erano tuoi e li hai dati a me. Padre santo, conserva nel tuo nome coloro che mi hai dato” – «Tui erant, et michi eos dedisti. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti michi … e disser: “Padre, assai ci fia men doglia / se tu mangi di noi: tu ne vestisti / queste misere carni, e tu le spoglia”» (Inf. XXXIII, 61-63).

È un’offerta, quella delle misere carni vestite dal padre, che si avvicina ad altra rinuncia alla vita, quella di Catone, il quale in nome della libertà morale lasciò in Utica “la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara”. A questa rinuncia è assimilabile il viaggio di Dante e Virgilio, che hanno fuggita “la pregione etterna”, e il secondo poeta dice del primo a Catone: “libertà va cercando, ch’è sì cara” (Purg. I, 71). Libertà da una nuova Babilonia, storicamente operante; libertà dalla propria Babilonia, la meretrice interiore, fino al compiuto libero arbitrio.

Si comprende perché Dante, pur consapevole che i quattro fanciulli non fossero tutti adolescenti e suoi figli, li faccia chiamare da Ugolino “mie’ figliuoi” e ne certifichi l’“età novella”. Certo, come vuole il Bosco, “per conseguire una maggiore espressività e persuasività” [13]. La tragedia, e l’invettiva che chiede vendetta su Pisa, assumono maggiore intensità poiché i figli che offrono sé stessi al padre realizzano il nuovo sacrificio in terra del Figlio dell’uomo; essi sono martiri, come il “giovinetto” Stefano che sostenne la prova nel secondo stato della Chiesa corrispondente alla puerizia di questa, cioè nell’“età novella”, (Purg. XV, 106-114).

Il padre, indurito, insiste nel silenzio: “Queta’mi allor per non farli più tristi; / lo dì e l’altro stemmo tutti muti; / ahi dura terra, perché non t’apristi?” (Inf. XXXIII, 64-66). Fraintende i figli, perché la tristezza non è loro, ma solo sua, già gravato com’è dalla “seconda morte” disperata. Muta, nell’esegesi apocalittica (Ap 11, 8), è la grande città, la Gerusalemme terrena chiamata “Sodoma” perché muta ed “Egitto” perché tenebrosa, cioè il regno di questo mondo secondo Gioacchino da Fiore, sulle cui piazze giaceranno i corpi dei due testimoni, Elia ed Enoch, uccisi dall’Anticristo.

Il giorno seguente uno dei fanciulli si rivolge ancora al padre: «Poscia che fummo al quarto dì venuti, / Gaddo mi si gittò disteso a’ piedi, / dicendo: “Padre mio, ché non m’aiuti?”» (vv. 67-69). Il figlio che si rivolge al padre è certamente memore delle parole di Cristo crocifisso in Matteo 27, 46 – “Deus meus Deus meus, ut quid dereliquisti me”, né gli è estranea la reminiscenza di Polite che cade morto ai piedi del padre Priamo (Aen. II, 531-532). Prostrarsi a terra rinvia però anche all’esegesi relativa al vescovo della sesta chiesa, Filadelfia, al quale Cristo promette che verranno a lui, adorando, i Giudei convertiti (Ap 3, 9). Sarà l’atto di Dante di fronte all’angelo portiere, depositario delle chiavi della porta del purgatorio: “Divoto mi gittai a’ santi piedi; / misericordia chiesi e ch’el m’aprisse” (Purg. IX, 109-110). La preghiera di Gaddo adorante non ottiene, invece, dal padre impietrito l’apertura, verso la libertà spirituale, dell’uscio chiavato.

■ I motivi, presenti soprattutto nella citazione di Gioacchino da Fiore ad Ap 9, 13, dei quattro lati dell’altare (interpretati come i quattro Vangeli) dal quale esce una comune voce, di Cristo tradito e consegnato nelle mani dei nemici nel quinto giorno che precede la Parasceve, della sua crocifissione nel sesto giorno, del chiamare contro le scelleratezze della nuova Babilonia, percorrono come cellule musicali il racconto del conte Ugolino (Inf. XXXIII, 43-58, 67-74, 85-89), dove la poesia li appropria variandoli: il padre scorge “per quattro visi il mio aspetto stesso”; vede cadere tre dei suoi quattro figli, posti “a tal croce”, tra il quinto e il sesto giorno di prigionia; li chiama per due giorni (il settimo e l’ottavo) dopo morti, ha voce di aver tradito Pisa consegnando i castelli ai nemici. Ciò che nell’esegesi è concentrato solo su Cristo, nei versi è diffuso: è Pisa ad essere “tradita … de le castella” (per voce comune che accusa Ugolino; “fore traditum … d’aver tradita”: unico caso, nel poema, del participio passato di tradire); ma alla croce essa ha posto i quattro figli del conte (che rode l’arcivescovo Ruggieri, a sua volta traditore), per cui s’è fatta “novella Tebe”, figura antica della “nova Babilon” e della nuova crocifissione di Cristo.

Il poeta invoca perciò che la città, “vituperio de le genti / del bel paese là dove ’l sì suona”, venga punita con il muoversi della Capraia e della Gorgona a chiudere la foce dell’Arno sì da farne annegare gli abitanti, invettiva che contiene il tema del muoversi delle isole e del conseguente sterminio dei popoli che segna il terremoto con cui si apre il sesto sigillo (Ap 6, 14; 16, 20: vv. 79-84).

L’Italia, “’l giardin de lo ’mperio”, la fruttuosa “erba” alla quale è tornato Francesco, la nuova Giudea convertita, è terra d’umiltà, l’“umile Italia” che il Veltro salverà; è pure il “bel paese là dove ’l sì suona”, dove cioè si conferma in terra il sovranazionale canto di lode che gira la sede divina in cielo: «“dicentes: Amen”, id est vere sic sit et fiat» (Ap 7, 11-12).

I tempi che scandiscono la fine del conte e dei quattro fanciulli nella Muda sono gli stessi della passione di Cristo. Ma l’ottavo giorno, la domenica di resurrezione, designato dall’ottava beatitudine – “Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam” (Mt 5, 10) -, o dallo stadio paolino (l’ottava parte del miglio romano) in cui tutti corrono ma uno solo vince il premio e che è misura dei lati della Gerusalemme celeste (1 Cor 9, 24, cfr. Ap 21, 16), non è stato tale per il conte: “vid’ io cascar li tre ad uno ad uno / tra ’l quinto dì e ’l sesto; ond’ io mi diedi, / già cieco, a brancolar sovra ciascuno, / e due dì li chiamai, poi che fur morti. / Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno” (vv. 71-75).

■ Il verso finale – “Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno” (Inf. XXXIII, 75) – se interpretato nel senso letterale, significa che il dolore non poté ucciderlo; il conte morì per fame.

I sensi spirituali, o mistici, insistono su due parole apparentemente contrastanti: dolore, digiuno. Il dolore, che fu dato al conte perché rinnovasse in sé e nei fanciulli la passione di Cristo, non portò a contrizione o a conversione. Alla confluenza dell’“Archian rubesto” con l’Arno, “Bonconte” da Montefeltro, ferito a morte a Campaldino, fu vinto dal dolore e si pentì: “già cieco” come “conte Ugolino” (“Quivi perdei la vista”), una “lagrimetta” lo salvò; cadde lasciando il corpo gelato sulla foce. Inutilmente l’“Archian rubesto”, per la pioggia mossa dal diavolo, alla confluenza con l’Arno “sciolse al mio petto la croce / ch’i’ fe’ di me quando ’l dolor mi vinse” (Purg. V, 100-102, 107, 124-129).

Il dolore che genera odio non recò a Ugolino il pentimento. Fu ucciso dalla fame brutale e bestiale, quella che lo accomuna alla macerata “antica lupa”, fregiata dei mortiferi segni del cavallo pallido dell’Apocalisse (Ap 6, 8).

Neanche il digiuno gli giovò. Ad Ap 15, 2 il mare di vetro (a differenza di Ap 4, 6, dove è “vetro simile a cristallo”) è detto “vetro misto a fuoco”; designa la contemplazione ignea, la macerazione penitenziale, l’amarezza e la tolleranza delle tribolazioni, grande e profonda come il mare, perspicua e solida come il vetro, ma mescolata al fuoco della fervida carità. L’acqua del mare corrisponde al senso letterale della Scrittura, il fuoco all’intelligenza spirituale e ardente. Su questo mare stanno gli spirituali che hanno vinto la bestia e gli “spiritalia et subtilia vitia” dell’Anticristo con la preghiera e con il digiuno. Sono i “fuochi tutti contemplanti” di cui dice san Benedetto nel cielo di Saturno (Par. XXII, 46-48). Descrivendo la moderna decadenza dei monasteri, ricorda il buon principio di essi, e di lui stesso che cominciò “con orazione e con digiuno” (vv. 88-90): si tratta degli strumenti che ad Ap 15, 2 Olivi assegna agli spirituali per conseguire la vittoria contro i sottili vizi dell’Anticristo, in modo da potersi infine elevare sopra il mare di vetro misto a fuoco.

I vizi spirituali e sottili, che un uomo spirituale avrebbe dovuto vincere col digiuno e la preghiera, consistevano nel dubbio indotto dal “mal sonno” che aveva predetto a Ugolino la vittoria mondana del suo nemico Ruggieri, e nell’equivoco tra il domandare il pane da parte dei figli, che è desiderio di cibo spirituale, e il suo mordersi le mani per la disperazione, alludendo a un desiderio materiale di cibo. È proprio dei martiri del sesto stato della Chiesa dover sostenere, oltre alle sofferenze corporali che furono proprie dei primi martiri per la fede, anche un “certamen dubitationis”, il dubbio sulla verità indotto dai persecutori con la sottigliezza degli argomenti filosofici, con le distorte testimonianze scritturali che vinsero Francesca e Paolo, con l’ipocrita simulazione di santità, con la falsa immagine dell’autorità divina o pontificale che perdé Guido da Montefeltro.

Né il senso letterale, dunque, né quello spirituale autorizzano a pensare alla tecnofagia del conte, tesi che, nella certezza del fatto o nel solo sospetto, dal Lana a Borges ha percorso i secoli. Al di fuori della lettera e dello spirito non c’è altro, nel tragico verso oggetto di tanta critica. Affermare che Dante abbia ambiguamente voluto insinuare nel lettore l’ipotesi più terribile – nel senso: “chi vuole intendere, intenda” – è illazione non consentita dall’esame dei testi. In Dante non esiste l’indistinto, né la sua è poesia dalle mezze tinte. L’indubbia oscurità deriva dal fatto che il senso letterale incorpora semanticamente altri sensi contenuti in altra opera, la Lectura super Apocalipsim, e che questo linguaggio per segni si è subito perduto, insieme al suo pubblico e alla chiave che l’apriva, rimanendo la lettera con la selva delle interpretazioni.

Certamente, come scriveva Benedetto Croce, “se questa è la lettera, non è il senso poetico di quel verso, che vien preparato e determinato da tutto il racconto precedente” [14]. Ma questo è segnato, fin dall’inizio, dai temi del dolore, disperato e pieno d’odio, e della fame, non quella del verbo ristoratore di Cristo per cui i fanciulli domandano del pane come la Samaritana domandò la grazia dell’acqua che sazia in eterno la sete (cfr. Purg. XXI, 1-3), ma la fame che, in assenza del Verbo, si fa bestialità e morte per consunzione.

Né il conte che si morde le mani e i fanciulli che gli si offrono in pasto insinuano che alla fine il misero padre abbia divorato le membra dei figli morti. Quel mordersi è sempre indotto dal disperato dolore; l’offerta dei fanciulli, ripetendo quella di Cristo al Padre, fa segno di una divorazione spirituale.

D’altronde una sola cronaca contemporanea, di parte fiorentina e dunque antipisana, riporta la diceria sul cannibalismo (reciproco però fra i cinque prigionieri, non del solo padre) [15]; più realisticamente, gli Annales Ianuenses di Iacopo d’Oria, redatti prima del 1293, riferiscono che “unusquisque sibi manus et brachia comederunt” [16], dato che si rispecchia nel verso “ambo le man per lo dolor mi morsi”.

■ Pietrificata nella Muda per il disperato dolore che genera odio, porta a mordersi le mani e induce incomprensione fra padre e figli, l’umanità di Ugolino si mostra alla vista dei figli caduti esanimi: “ond’ io mi diedi, / già cieco, a brancolar sovra ciascuno, / e due dì li chiamai, poi che fur morti” (Inf. XXXIII, 72-74). Brancola sui corpi come la Niobe ovidiana sui suoi nati – “corporibus gelidis incumbit” (Met. VI, 277-278); chiama come i santi i quali, tristi fino alla disperazione per i mali che pervadono la Chiesa, all’apertura del quinto sigillo invocano la giustizia divina affinché vendichi il loro sangue (Ap 6, 9). Non diversamente la “Roma che piagne / vedova e sola, e dì e notte chiama” il suo Cesare (Purg. VI, 112-114); ‘chiamano’ il poeta stesso nel maledire l’antica lupa, e Ugo Capeto che chiede vendetta sulla dinastia della quale è capostipite (Purg. XX, 10-15, 94-96).

L’invettiva del poeta contro Pisa gli rende giustizia in terra, facendolo erigere a “giudice dei giudici”, come scriveva Croce. Le divisioni intestine della Chiesa carnale, diventata quasi “nova Babilon” (Ap 9, 13), sono appropriate agli odi fra fazioni nelle città “del bel paese là dove ’l sì suona”. Il tema della nuova Babilonia, città divisa per discordie intestine (Ap 16, 19) è nella domanda che Dante pone a Ciacco su Firenze, “città partita” e da “tanta discordia assalita” (Inf. VI, 60-63). L’invettiva contro Pisa, “novella Tebe” per odi fraterni fa concordare la Tebaide di Stazio (I, 1-2) con l’Apocalisse. Essa conferisce “e piedi e mano” all’esegesi del muoversi delle isole (la Capraia e la Gorgona) all’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12-17). Uno sconvolgimento imprevedibile di quel che vi è di più stabile e adatto all’umana quiete in mare; ad esso farà riferimento Carlo Martello parlando della “mala segnoria” angioina, che mosse “Palermo a gridar: ‘Mora! mora!’” (Par. VIII, 67-75).

■ L’episodio non si sottrae alle norme che costantemente regolano il rispondersi della Commedia con la Lectura super Apocalipsim e che rendono questo fenomeno unico, irripetibile, inoppugnabile.

In un apposito studio è stato mostrato (con un centinaio di esempi, ma potrebbero essere molti di più) come, a partire da singole parole, nello stesso verso o nei versi immediatamente circostanti se ne registrano altre che si riferiscono al medesimo luogo dell’esegesi apocalittica (non al solo testo dell’Apocalisse, ma a questo e alla sua esegesi). Un’altra indagine, condotta su circa 300 hapax legomena della Commedia (in quanto parole più rare o studiate) ha evidenziato questo fenomeno in modo sistematico. Più luoghi della Lectura possono essere inoltre collazionati tra loro, secondo un procedimento analogico tipico delle distinctiones ad uso dei predicatori. La scelta non è arbitraria. Vi predispone lo stesso testo scritturale, poiché l’Apocalisse contiene espressioni, come Leitmotive, che ritornano più volte. È determinata da parole-chiave che collegano i passi da collazionare. È suggerita dallo stesso Olivi, nel prologo, per una migliore intelligenza del testo.

Si veda, ad esempio, il caso dell’esegesi di Ap 16, 10-11 (quinta coppa), collazionata con passi relativi alle locuste che escono dal pozzo dell’abisso al suono della quinta tromba (Ap 9, 8-9). Il tema dominante è il dolore del cuore e il rimorso che acceca per l’odio vòlto a corrodere la fama altrui.

[LSA, cap. XVI, Ap 16, 10-11 (Va visio, Va phiala)]bestialis vita; quoad speciem habitus videntur esse unius ordinis cum eis; ambitio cecat oculos eorum, tum quia odium … aufert omnino lumen ab oculis eorum; pre dolore cordis; “Et commanducaverunt linguas suas pre dolore”; quia proprium sermonem per invidiam et detractionem corrumpunt; destruunt et corrodunt; odiunt et maledicunt; “Et non egerunt penitentiam ex operibus suis” scilicet malis, immo, supple, amplius obstinati sunt in illis peragendis; per impatientiam se corroserunt.[LSA, cap. IX, Ap 9, 5 (IIIa visio, Va tuba)] Per cruciatum autem designatur hic pungitivus remorsus conscientie … Designat etiam iram et offensam quam temporaliter dampnificati et iniuriati a predictis locustis habent contra eas […].[LSA, cap. IX, Ap 9, 8 (IIIa visio, Va tuba)] “Et dentes e[a]rum sicut dentes leonum erant”, tum per crudelitatem detractionum vitam et famam alienam corrodentium et precipue suorum emulorum.[LSA, cap. IX, Ap 9, 9 (IIIa visio, Va tuba)] Per alas autem locustarum designantur hii qui apud eos vocantur perfecti, qui quando veniunt ad conflictum sicut stridentes et rugientes disseminant verba sua, ut videantur superare verbis quos non possunt vincere ratione. |

|

(si) manduca* (Inf. XXXII, 127)

manicar* (Inf. XXXIII, 60)* hapax |

li denti (128); si rose (130); bestial (133); odio, ti mangi (134)per lo dolor mi morsi (58); cieco (73); riprese ’l teschio misero co’ denti (77) |

Ma se le mie parole esser dien seme (Inf. XXXIII, 7)

|

dolor, ’l cor (5); infamia, i’ rodo (8) |

Sòstati tu ch’a l’abito ne sembri

|

………………………………. ma fiorentino

|

E questi sette col primaio stuolo

|

Un altro esempio è “studïose” (Inf. XXXIII, 31), hapax nel poema, che rinvia con la semantica circostante alla prostituta del capitolo XVII dell’Apocalisse (“studiose” è avverbio nel testo latino).

[LSA, cap. XVII, Ap 17, 3-5 (VIa visio)][…] quondam prefuit et regnavit super bestiales gentes mundi et adhuc super plures bestiales sibi subditas dominatur, dicitur sedere super bestiam. […] “Et mulier erat circumdata purpura et coccino et inaurata auro et lapide pretioso” (Ap 17, 4), id est studiose et pompose ornata carnalibus ornamentis et deliciis et divitiis et gloria huius mundi. Per purpuram etiam et coccinum, seu vestes coloris coccinei, potest intelligi crudelitas eius in martires et in alios quorum sanguine seu occisione fuit cruentata.

|

|

studïose* (Inf. XXXIII, 31)* hapax |

maestro, donno (28); fronte (33) |

L’“Italia” corrisponde alla Giudea, di questa le sono attribuite le prerogative: già terra di frutti e di erbe, creata perché si dedicasse al culto divino, con la sua ostinata durezza verso Cristo da giardino si è fatta deserto, ma alla fine dei tempi si convertirà con umiltà. La particella affermativa “del bel paese là dove ’l sì suona” (Inf. XXXIII, 80) concorda con l’interpretazione della parola ebraica “Amen”, che compare più volte nell’Apocalisse: “id est sic fiat … vere et fideliter sit … fiat hoc quod dictum est … vere sic sit et fiat … vere ita est … id est verus seu veritas” (Ap 1, 6-7; 3, 14; 5, 14; 7, 12; 19, 4; 22, 20-21), assumendo così un valore spirituale di conferma e di umile lode. Lo stesso vale per il bolognese “sipa” (Inf. XVIII, 61) e per “ita” (Inf. XXI, 42), che riprende la forma latina.

A Purg. XXX, 56 la ripetizione “anco … ancora” rende le due parole consecutive del testo sacro “Etiam. Amen” (Ap 1, 7), dove l’uso di due avverbi, uno latino l’altro ebraico, viene interpretato nel senso del piangere in ogni lingua. Nel rivolgersi al conte Ugolino (Inf. XXXII, 135-139), Dante varia i temi presenti ad Ap 1, 7: il piangere (“che se tu a ragion di lui ti piangi”, cioè dell’arcivescovo Ruggieri); il linguaggio che rende certo (“nel mondo suso ancora io te ne cangi, / se quella con ch’io parlo non si secca”).

La presenza di un “panno” sul quale è stata fatta, con infinite variazioni, l’intera “gonna” consente precisi accostamenti: si veda il caso del “disperato dolor” che opprime il cuore del conte (Inf. XXXIII, 5), congiunto con le “disperate strida” (Inf. I, 115) in quanto entrambi i luoghi rinviano all’esegesi della “mors secunda” (Ap 2, 11; 20, 6).

■ Chi intenda approfondire lo stato della ricerca può consultare su questo sito:

-

Pietro di Giovanni Olivi e Dante. Un progetto di ricerca, in “Collectanea Franciscana”, 82 (2012), pp. 87-156 – ENG

-

Amore e vita di poeta. La Vita Nova e l’imitazione di Cristo, dove si mostra come l’incontro fra Dante e le opere esegetiche dell’Olivi (in particolare l’Expositio in Canticum Canticorum e la Lectura super Lucam) risalga a prima dell’esilio, al tempo dell’uscita delle “nove rime”.

LECTURA DANTIS

- Inferno X (PDF)

- Inferno XXVI (PDF)

____________________________________________________________________________________________________________________

[1] E. AUERBACH, Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e nel Medioevo, Milano 19743, p. 283.

[2] B. CROCE, Due postille alla critica dantesca, in “La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia”, 39 (1941), pp. 133-141: 136.

[3] Cfr. J. RATZINGER, S. Bonaventura. La teologia della storia, ed. L. Mauro, S. Maria degli Angeli – Assisi, Porziuncola, 2008 (München 1959), p. 38.

[4] AUERBACH, Lingua letteraria e pubblico (cfr. nt. 1), p. 277.

[5] G. CONTINI, Filologia ed esegesi dantesca (1965) in Un’idea di Dante. Saggi danteschi, Torino, 1970 e 1976, p. 135.

[6] Cfr. Dante Alighieri, Inferno. Revisione del testo e commento di G. INGLESE, Roma 2007, p. 9.

[7] B. NARDI, Pretese fonti della «Divina Commedia», in “Nuova Antologia”, 90 (1955), pp. 383-398, ripubblicato in ID., Dal “Convivio” alla “Commedia”. Sei saggi danteschi, Roma 1960 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi storici, 35-39), pp. 351-370: 364-365.

[8] Sulla censura della Lectura super Apocalipsim cfr. A. FORNI – P. VIAN, Un codice curiale nella storia della condanna della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi: il Parigino latino 713, in “Collectanea Franciscana”, 81 (2011), pp. 479-558; 82 (2012), pp. 563-677.

[9] B. CROCE, La poesia di Dante, Bari 19527 (1920), p. 97.

[10] F. DE SANCTIS, L’Ugolino di Dante (1869), in ID., Saggi critici, a cura di L. RUSSO, III, Bari 1965, pp. 26-51: 48.

[11] G. GÜNTERT, Canto XXXIII, in Lectura Dantis Turicensis, a cura di G. GÜNTERT e M. PICONE, Inferno, Città di Castello 2011, pp. 457-472: 469-470.

[12] Così GÜNTERT, Canto XXXIII, pp. 462-464. Cfr. INGLESE (cfr. nt. 6), p. 367, nt. a v. 42: “La domanda di Ugolino a D. è la domanda del P. a ciascuno dei suoi lettori, in quello che è, probabilmente, il vertice patetico della cantica”.

[13] U. BOSCO, Ugolino della Gherardesca, conte di Donoratico, in Enciclopedia Dantesca, V, Roma 19842 (Istituto della Enciclopedia Italiana), pp. 797-798.

[14] B. CROCE, Letture di poeti, Bari 1950, p. 299.

[15] Cfr. Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento, a cura di A. SCHIAFFINI, Firenze 1926, p. 133.

[16] Cfr. Annales Ianuenses, ed. C. IMPERIALE DI SANT’ANGELO, in Fonti per la Storia d’Italia, XIV bis, Roma 1929 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo), p. 88.

[126] = numero dei versi. 8, 7 = collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]. Not. X = collegamento ipertestuale all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura.Qui di seguito viene esposto l’episodio del conte Ugolino con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (PDF; introduzione in html). I colori seguono l’attribuzione ivi data a ogni singolo stato o gruppo di materia esegetica; nel testo riportato nelle tabelle, per maggiore evidenza, possono talora essere utilizzati in forma diversa. |

|

Inferno XXXII, 124-139 |

|

Noi eravam partiti già da ello,

|

Inferno XXXIII, 1-90 |

|

La bocca sollevò dal fiero pasto 21, 21; 4, 2; 6, 8

|

Abbreviazioni e avvertenze

Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.

LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.

Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).

Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.

Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.

In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.

Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.

Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994.

Dall’esame delle tabelle sinottiche, si noterà come a un medesimo luogo esegetico della Lectura conducono, tramite la compresenza delle parole, più luoghi della Commedia. Per spiegare i significati spirituali dei versi si dovrà pertanto fare riferimento anche ad altri canti, più o meno numerosi, del poema. Ciò significa che la medesima esegesi di un passo dell’Apocalisse è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del poema, ed è una delle norme che regolano il rapporto fra le due opere. Nella spiegazione premessa alle tabelle, in questi casi è stata evidenziata, premettendo al paragrafo il simbolo ■, la parte effettivamente relativa al canto in esame.

INDICE

1. La terra petrosa e gelata. 2. L’arcivescovo laico. 3. Una macabra eucaristia. 4. La sede della bestia. 5. Parlare e lacrimare. 6. La bocca sollevò dal fiero pasto. 7. Disperazione, dolore e tristezza nella “seconda morte”. 8. Il “doctor anagogicus” infernale. 9. L’orribile torre. 10. Un sogno ingannatore. 11. Il pianto sul libro che non s’apre. 12. Lo specchio della Scrittura. 13. L’immortale canto dei quattro fanciulli. 14. I giorni della Passione. 15. E due dì li chiamai, poi che fur morti. 16. Poscia, più che ’l dolor, poté ’l digiuno. 17. Il bel paese là dove ’l sì suona. Appendice. Il libro scritto dentro e fuori.

1. La terra petrosa e gelata

ch’io vidi due ghiacciati in una buca … “ahi dura terra, perché non t’apristi?” (Inf. XXXII, 125; XXXIII, 66).

Qui, nel pozzo de’ traditori, nel fondo dell’inferno, dall’uomo bestia caschiamo fino all’uomo ghiaccio, all’uomo pietra, a un mondo dove il moto va estinguendosi a poco a poco, sin che la vita scompare del tutto.

(Francesco De Sanctis) [1]

“Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo” (Ap 4, 1). Nella parte proemiale della seconda visione, Olivi spiega che il cielo che viene aperto a Giovanni designa la Chiesa e la Sacra Scrittura, e più precisamente la sua intelligenza spirituale. Come sulla porta della tomba di Cristo era posta una pietra grande e pesante che fu rimossa al momento della resurrezione e dell’uscita di Cristo dal sepolcro, così il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso alla sua intelligenza spirituale. Nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. L’assenza di grandi opere nella Chiesa era anch’essa come una porta chiusa che impediva di contemplare la “fabrica ecclesie”. Colui che per primo aprì la porta e diede voce per salire al cielo fu Cristo, con la sua illuminazione e dottrina. La voce degli antichi profeti, che chiuse la porta con figure e promesse terrene, oppresse il senso carnale dei Giudei piuttosto che elevarlo (cfr. infra).

Il tema della durezza giudaica percorre tutta l’esegesi della prima tromba (Ap 8, 7; terza visione). Il primo angelo, cioè l’ordine dei dottori del primo stato, suonò la tromba predicando nella Giudea. Gioacchino da Fiore (Expositio, pars III, f. 127va-b) identifica questo primo angelo con san Paolo, inviato con i suoi compagni a insegnare che la legge di Mosè non doveva essere osservata secondo la lettera, ma secondo lo spirito. Come conseguenza della dottrina dottorale sui pertinaci Giudei, “fu fatta grandine mista a fuoco e a sangue e fu mandata a terra”. La “grandine” designa la durezza e la pertinacia dei Giudei, induriti e congelati ancor più per la predicazione di Cristo, come il cuore di Faraone si fece più duro alle parole di Mosè. Il “fuoco” indica lo zelo e la fiamma della maligna ira e invidia con cui arsero in modo acre contro Cristo e i suoi; il “sangue” significa la persecuzione ad essi inflitta. La “terra” è la Giudea la quale, come la terra abitabile venne da Dio separata dal mare e liberata dalle acque affinché per l’utilità dell’uomo potesse dare erbe e alberi fruttiferi, così venne separata dal mare delle nazioni e delle genti infedeli affinché gli uomini potessero dedicarsi in quiete al culto divino e produrre i frutti delle buone opere ed essere ivi semplici nel bene come erbe verdeggianti e perfetti come alberi grandi, solidi e fruttuosi. Il miscuglio di grandine, fuoco e sangue “fu mandato a terra” dall’alto zelo di Dio e della sua legge, cadendo con forte impeto. Si può anche intendere che fu conseguenza della celeste dottrina e dell’opera di Cristo.

Ad Ap 16, 21 (sesta visione) la “grandine” dura e fredda, che cade su Babylon (la Chiesa carnale), rappresenta la poena sensus, cioè i durissimi colpi delle pene che procedono dall’ardore dell’ira divina e il freddo rigido della sua severità che si imprime nell’intimo sentimento dei reprobi senza alcun calore pietoso o misericorde, rendendo i loro cuori duri verso qualsiasi bene.

■ I motivi del chiudere e della durezza segnano la descrizione del fondo dell’inferno, “loco onde parlare è duro”, che necessita di rime “aspre e chiocce” per essere descritto: in suo aiuto il poeta invoca le Muse, che aiutarono Anfione a “chiuder Tebe” traendo con il suono della lira le pietre delle mura dalle falde del monte Citerone (Inf. XXXII, 1-15).

Tutto il gelo di Cocito è tessuto con temi petrosi e ghiacciati, dal “grosso velo” invernale del corso del Danubio e del Don “là sotto ’l freddo cielo”, all’irreale caduta di monti come “Tambernicchi” o “Pietrapana”, per cui il ghiaccio “non avria pur da l’orlo fatto cricchi” (vv. 25-30). Anche il “velo” appartiene alla rosa di motivi propri della durezza giudaica, considerata la citazione della seconda Lettera ai Corinzi, 3, 15-16 nella premessa al prologo della Lectura: “Fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo è steso sul loro cuore; ma quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto”.

Se si collazionano i passi relativi alla prima tromba (Ap 8, 7) e alla grandine ad Ap 16, 21 con l’esegesi della quarta perfezione di Cristo come sommo pastore, che consiste nella maturità del consiglio designata dalla senile e gloriosa canizie del capo e dei capelli, una sapienza assimilata, se astratta, alla durezza e al gelo della neve e, se misericordiosa, alla mollezza e al calore della lana (Ap 1, 14; cfr. anche altrove), si palesano altri fili con cui è tessuta la gelata di Cocito: al freddo e alla durezza si aggiunge il motivo dei capelli (“’l pel del capo” misto dei due fratelli Alberti, i capelli del dischiomato Bocca: Inf. XXXII, 42, 99, 103). Il senso spirituale sottolinea la durezza del giudizio divino, che nella sua sapienza astratta (designata dai capelli simili a neve) punisce senza misericordia e gela le lacrime dei dannati, provenienti da occhi “ch’eran pria pur dentro molli” (v. 46), giudizio che impedisce lo sfogo che purga (le lacrime designano la contrizione; cfr. infra).

I motivi connessi alla grandine si ritrovano nella pena inflitta ai golosi nel terzo cerchio (Inf. VI, 7-12).

■ Il conte Ugolino e l’arcivescovo Ruggieri sono “due ghiacciati in una buca” (Inf. XXXII, 125), in mezzo alla “gelata” di Cocito (Inf. XXXIII, 91). Nel doloroso carcere della Muda il padre non piange e non lacrima – “sì dentro impetrai” – mentre piangono i figli (vv. 49-50). Prorompe nell’esclamazione “ahi dura terra, perché non t’apristi?” (v. 66). La sua fu “morte … cruda”, come crudele fu la morte di Cristo (v. 20); l’uscio dell’orribile torre viene ‘chiavato’ come fu chiuso il monumento di Cristo (vv. 46-47; con chiaro riferimento ai chiodi della croce). Da questa lapidea durezza e chiusura Ugolino, da vivo, non si è mai liberato.

Nel verso “ahi dura terra, perché non t’apristi?” si registra, oltre al tema della durezza giudaica, anche il riferimento all’aprirsi della terra che risucchia in sé fino all’inferno la bestia e il falso profeta (Ap 19, 20): il motivo si trova già nella descrizione della fine di Anfiarao in Inf. XX, 31-32; aprire la terra è appropriato, in Inf. VIII, 130, al messo che aprirà la porta della Città di Dite.

■ Uscito fuori della selva, aspra e dura come il fondo dell’inferno, Dante scorge il colle illuminato dal sole, e questo gli quieta la paura che aveva provato durante la precedente notte di angoscia. Il confronto con gli sviluppi dell’esegesi di Ap 8, 7 – “sicut ad Moysi verba et signa Pharao fortius induravit cor suum” – impone di considerare con attenzione la variante, scartata dal Petrocchi perché minoritaria nelle testimonianze, “che nel lago del cor m’era indurata”, rispetto a “durata” (“perseverata” come spiega Boccaccio), nel senso che la paura gli si era ghiacciata dentro al cuore (Inf. I, 19-21). Come il “lago del cor” di Dante smarrito nella selva, così Cocito è “un lago che per gelo / avea di vetro e non d’acqua sembiante” (Inf. XXXII, 23-24).

I motivi della durezza del cuore e del congelamento segnano ancora frate Alberigo, il quale nella “fredda crosta” della Tolomea, “l’ultima posta” dell’inferno, prega i due poeti di ‘levargli’ (togliere con effetto di elevare a più alta vista, come da Ap 4, 2) dal volto “i duri veli, / sì ch’ïo sfoghi ’l duol che ’l cor m’impregna, / un poco, pria che ’l pianto si raggeli” (Inf. XXXIII, 109-114). I “veli”, come sopra ricordato, sono da riferire al velo steso sul cuore dei Giudei di cui si dice nella seconda Lettera ai Corinzi. Il velo sarà tolto al momento della loro conversione a Cristo, cosa che non avviene con frate Alberigo. A costui è appropriato anche il tema del dare frutti da parte della terra già verdeggiante e poi combusta (la Giudea), e infatti si presenta come “quel da le frutta del mal orto”, con allusione all’uccisione dei suoi parenti a mensa al momento di servire loro le frutta (vv. 118-120).

■ La descrizione degli esempi di superbia punita, scolpiti nel pavimento del primo girone del purgatorio come fossero “tombe terragne”, contiene alcuni motivi della prima tromba (nella zona riservata ai superbi purganti vi è prevalenza dei temi relativi primo stato). Nel gigante Briareo sono presenti i motivi del gelo e della terra: appare “grave a la terra per lo mortal gelo”, trafitto dalla saetta celeste inviata da Giove (Purg. XII, 28-30; nell’esegesi della prima tromba è la grandine a essere inviata dal cielo, la saetta è tema dell’apertura del primo sigillo, ad Ap 6, 2). Il “duro pavimento” (che corrisponde alla durezza della grandine) mostra ancora la punizione di Erifile (uccisa dal figlio Alcmeone in vendetta del padre Anfiarao) per essersi adornata dell’infausta collana fabbricata da Vulcano per le nozze di Armonia, figlia di Venere, con Cadmo (vv. 49-51). La crudeltà e il sangue segnano il “crudo scempio” fatto da Tamiri, la regina degli Sciti che, per vendetta dell’uccisione del figlio, saziò Ciro col sangue gettandone dopo morto il capo in un otre pieno di sangue umano (vv. 55-57).