La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuori [EN]Canti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX; XXXI; XXXII, 124-XXXIII, 90Purgatorio: III; XXVIII

|

E penso pure che la poesia italiana è stata poco felice nella rappresentazione della donna, e che Francesca rimane unica e sola. Da tante liriche non è uscita una sola donna viva. Nell’Ariosto ti commovono i dolci lamenti di Olimpia e Isabella, schizzi superficiali, anzi che serii ritratti. Nel Tasso Armida è raffinata, Sofronia è astratta, Erminia è insignificante, Clorinda è chiusa e fredda. Le donne di Raffaello vivono nelle tele, ma invano ne cerchi i vestigi nelle nostre poesie. Noi abbiamo le donne “sparenti”, in cui la vita balena in quel punto che sparisce: vivono nel momento della morte, come Clorinda, Ermengarda. Le donne del Leopardi sono creature iniziali, sparite prima ancora che fosse gustata la vita e l’amore: tale è Silvia o Nerina. Salvo queste poche creature fuggitive, ideali ondeggianti, e straniere alla vita, invano cerchiamo la donna. Dell’Alfieri nessuna donna è sopravvissuta. Manzoni stesso, così potente creatore d’individui, ha messo nella sua Lucia non so che artificiale e oltrepassato. Raggi divini di donna balenano in Beatrice e Laura, ma il sole manca. Se alcuna cosa trovar vogliamo comparabile a Francesca, dobbiamo cercarla in Shakespeare, in Byron, in Goethe, nelle letterature straniere, primo e immortale tipo Francesca.FRANCESCO DE SANCTIS [1]Dante, come teologo, come credente, come uomo etico, condanna quei peccatori; ma sentimentalmente non condanna e non assolve: si sente interessato, turbato, gli occhi si gonfiano di lagrime, e infine vien meno dalla commozione. La tragedia dell’amore-passione, che è il significato poetico dell’episodio di Francesca, ha quest’unica pagina nel poema di Dante, che scopre per un istante e mostra nella sua forza indomabile e travolgente quella ebbrezza dei sensi e della fantasia, e non rimuove più il velo che vi si stende sopra. Egli è troppo umano da ignorarla e non intendere e non sentire vivamente quella sorta di affetto: troppo virile, con tanti altri ed elevati pensieri, con tanto fervore di opere, da rimanere, come altri poeti, affascinato e prigioniero nella cerchia di Eros, invincibile in battaglia.BENEDETTO CROCE [2] |

INDICE

Introduzione. 1. Minosse, il metropolita delle chiese infernali. 2. Il tempo dei martiri. 3. La pace tolta dalla terra. 4. Il cuore tempestoso dei Gentili. 5. Andar per mare. 6. Liberalità e cortesia. 7. L’impossibile schiera degli amici di Dio. 8. La via al “doloroso passo”. 9. Il dubbio ingannatore. 10. Il “disïato riso” di Ginevra. Appendice. La “riviera del sangue”, ovvero la grande sineddoche della storia pagana e cristiana. Testi e commento.

INTRODUZIONE

“Francesca: Nessuna parola poteva sonar più pia a quella sventurata. Chiamandola a nome non ha bisogno di protestarle né la compassione, né il dolore che prova: dice qualcosa di più, che egli cioè pensava a lei e se ne commoveva anche prima di incontrarla laggiù”. Così scriveva Luigi Pietrobono, commentando il quinto canto dell’Inferno [3]. I commossi pensieri che Dante provò, il turbamento, la pietà contro la quale dovette combattere, sentimenti che trasmise ai posteri, i quali sempre hanno prediletto quel canto, appaiono più vivi confrontando i versi con la Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi, vademecum e quasi diario intimo dell’intero “poema sacro”. Come avviene in tutta la Commedia, anche in Inferno V, con un procedimento di arte della memoria, sono incardinate nel senso letterale parole-chiave che rinviano alla Lectura oliviana, parole che sono segni di dottrina e inseriscono persone e realtà del mondo umano nella storia dei disegni provvidenziali espressa dall’Apocalisse e dalla sua esegesi. In tal modo la particolare umanità di Francesca, con le sue passioni terrene, è assunta a paradigma universale, profetico; tale è il senso del “poema sacro, / al quale ha posto mano e cielo e terra” (Par. XXV, 1-2). Questo poema, come lo definisce lo stesso autore nell’Epistola a Cangrande (Ep. XIII, 20), è “polisemos, hoc est plurium sensuum”, cioè ha più significati. Dunque doveva essere destinato a un pubblico diversificato. Il rapporto fra Commedia e Lectura super Apocalipsim, prescelto da Dante come sacra parodia a vantaggio di un preciso pubblico di predicatori e riformatori della Chiesa – gli Spirituali francescani -, fu storicamente la parte perdente e caduca del poema. Il destino degli Spirituali (non un gruppo organizzato, ma di sensibilità comune), che dovevano conoscere la Lectura oliviana, non era ancora segnato nel primo decennio del Trecento, quando Dante iniziò a scrivere la Commedia; furono poi perseguitati e il loro libro-vessillo, censurato nel 1318-1319 e condannato nel 1326, fu votato alla clandestinità e quasi alla sparizione. Con il papato avignonese cessarono le speranze di riforma della Chiesa. Il confronto del poema con l’esegesi apocalittica oliviana, le cui risultanze sono un fatto scientifico che i testi dimostrano, non una teoria o un’ipotesi ad essi applicata, consente allo studioso di valutare lo spessore spirituale delle parole portate dai versi, di far rivivere pensieri e sentimenti del poeta, di constatare il laborioso passaggio dall’umile latino dell’esegesi scritturale al volgare, nuova lingua universale.

■ Il mondo poetico di donne e cavalieri che aveva dilettato la gioventù di Dante si trova, con Francesca, di fronte alla sua nuova coscienza morale e cristiana. Questa osservazione di Bruno Nardi [4] può essere concretamente verificata esaminando il modo in cui il romanzo oitanico, le “Arturi regis ambages pulcerrime” che Dante esalta nel De vulgari eloquentia (I, x, 2), viene trasformato nel confronto con la Lectura super Apocalipsim, vero liber concordiae di ogni fonte e reminiscenza.

La presenza semantica e concettuale della tradizione oitanica, sottolineata da Michelangelo Picone [5], rinvia ai significati recati dall’esegesi apocalittica e da essi viene amplificata e superata. Non si tratta di una concezione dell’amore trascendente che si oppone a quello immanente [6], ma del procedere da quest’ultimo, come primo stadio, verso l’altro, termine e causa finale. Quel mondo poetico appartiene all’adolescenza dell’uomo razionale, agitata dal vento dell’errore e dell’irrazionalità secondo Olivi, proprio come “quei due che ’nsieme vanno, / e paion sì al vento esser leggeri”. Non a caso l’episodio di Francesca è principalmente permeato dai temi del secondo stato della Chiesa, quello dei martiri, che corrisponde all’adolescenza della sua storia. I topos della letteratura romanzesca, presenti in Inferno V con specularità testuale, vengono armati dalle maglie della Lectura di Olivi e nella dottrina di questa si riscontrano con altrettanta e più alta specularità: il mare in tempesta, che designa il fol’amor, nel mare che fa segno del tumultuoso cuore dei Gentili (i pagani); mener, “verbo spesso in congiunzione col termine riassuntivo della quête dei cavalieri arturiani, cioè aventure”, connesso con la mutevole Fortuna nel Roman de Tristan in prosa [7], si rispecchia nel regere e deducere di Cristo alle fonti della vita, cioè a un termine certo e durevole; i lai, i tristi canti d’amore di Tristano e Isotta, si ritrovano nelle lamentationes sulla caduta di Babylon; i puvers del congedo della versione poetica del Roman de Tristan, cioè gli amanti che deviano dalle leggi morali, nel “mal perverso” di cui dice Francesca [8], ma le parole della donna esprimono il tormento inusitato inflitto nel martirio psicologico dei tempi moderni, dove si viene ingannati da una falsa immagine di bene.

■ Il termine gentile, nella Commedia, ha cambiato senso rispetto alla Vita Nova. Accanto al significato di ‘nobile’, ‘cortese’ o ‘liberale’ si fa sempre più forte il senso di ‘gente’ alla stregua degli antichi pagani tumultuosa e affannata nel cuore per brutali passioni e conflitti intestini, la cui vita non sta senza guerra, fluttuante come il mare in tempesta. A questo nuovo e negativo valore appartiene “la bufera infernal, che mai non resta” che porta in eterno Francesca e Paolo, la cui vita spense “Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende”. Dietro la trina dell’amore che è una cosa col cuore gentile, tessuta da Guinizzelli e dallo stesso primo Dante, sta una concezione dell’amore sensibile e irrazionale che si avvicina a quella cantata da Cavalcanti in Donna me prega. Il modo di questo amore sorprende gli amanti ratto, fulmineo e furtivo; prende come un ladro, non perdona, conduce a morte. Amore scolora il viso, ma è omicida come l’antica macerata lupa. In un poema scritto perché il mondo si penta e converta a Cristo, la figura di Francesca non doveva suscitare un romantico senso di delicata poesia del peccato, esaltata da De Sanctis, bensì porsi come terribile ammonimento contro le insidie riservate agli eletti dei tempi moderni.

Beatrice, la “gentilissima” del “libello” giovanile, non è fregiata nella Commedia con tale prerogativa, riservata, fra le donne, alla Vergine madre, “Donna è gentil … nel ciel” (Inf. II, 94), e a Matelda, “anima gentil” (Purg. XXXIII, 130). Il mutato valore della “gentilezza”, che accanto ai significati già cari a Dante acquista uno spessore storico proprio della Gentilità idolatra e irrazionale applicato ai contemporanei, segna come la ‘linea d’ombra’ di Dante verso la cultura letteraria del tempo, pregna di “donne antiche e ’ cavalieri” dannati in eterno a causa di Amore.

La “gentilezza” veramente nobile, liberale e cortese – quella dei ‘gentili’ romagnoli nostalgici de “le donne e ’ cavalier, li affanni e li agi / che ne ’nvogliava amore e cortesia / là dove i cuor son fatti sì malvagi” (Purg. XIV, 109-111) – trova però anch’essa nella Lectura i suoi punti di riferimento. Sta nel gratuito e liberale invito dello Spirito di Cristo a venire, con desiderio e con volontario consenso, alla cena delle nozze dell’Agnello (Ap 22, 17). È con disio e con velle, che aderisce all’invito dello Spirito, il venire di Francesca e Paolo, “quali colombe dal disio chiamate .. vegnon per l’aere dal voler portate” (Inf. V, 82-87), all’appello di Dante che li chiama a parlare in nome del loro amore che li affanna in eterno, in un attimo di pace dalla pena eternamente data. In tal modo, con la Lectura oliviana concorda anche quella che “è forse la più famosa delle più che cinquecento similitudini della Commedia, che costituiscono la punta più alta dell’orchestrazione del grande poema” [9].

Termini come disio, dolce, “così squisitamente dominanti nello stilnovismo di Dante e dei suoi amici”, percorrono Inferno V come Leitmotive per designare il desiderio dei sensi e la dolcezza di amore passionale” [10]. Sono però termini che, nella nuova semantica spirituale adottata dal “novo peregrin”, rinviano a un diverso e più alto oggetto, quello costituito dal dolce e desiderabile bere dalle fonti delle acque della vita, alle quali Cristo conduce le schiere dei suoi amici dopo le tribolazioni patite nelle battaglie contro la concupiscenza (Ap 7, 17).

■ Se un lettore ‘spirituale’ avesse affrontato l’episodio di Paolo e Francesca, avrebbe trovato un segno della Lectura super Apocalipsim in quasi ogni parola di Inferno V. L’intenso travaso semantico dalla Lectura nella Commedia, nella parodia che la seconda elabora sulla prima, si accompagna a un fatto strutturale. La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati o periodi della storia della Chiesa, cioè alle categorie con cui Olivi organizza la materia esegetica. È un ordine registrabile per zone progressive del poema dove prevale la semantica riferibile a un singolo stato, ordine dirompente i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ogni stato, che ha differenti inizi, è concatenato per concurrentia, come le maglie di un’armatura, con quello che precede e con quello che segue. Ciascuno stato ha in sé una grande ricchezza di motivi e contiene inoltre temi di tutti gli altri stati, consentendo innumerevoli intrecci e variazioni. Si possono in tal modo redigere mappe che comprendano l’ordine spirituale della Commedia. La ricerca è pervenuta a una Topografia spirituale della Commedia, dove per quasi ogni verso, o gruppo di versi, collegamenti ipertestuali conducono al “panno” esegetico fornito dalla Lectura super Apocalipsim, sul quale il “buon sartore” ha fatto “la gonna”, per usare la similitudine proposta da san Bernardo nell’Empireo (Par. XXXII, 139-141).

Francesca e Paolo si collocano in una zona dedicata ai martiri (secondo stato) non nel senso che sono assimilabili ai martiri dei primi tempi cristiani, ma perché, di fronte al martirio psicologico dei tempi moderni, furono ingannati da una falsa immagine di bene.

Quel lettore ‘spirituale’ si sarebbe ben accorto che il poeta, con un’intima parodica metamorfosi, aveva travasato la storia sacra della Chiesa nello stato umano, sull’“aiuola che ci fa tanto feroci”. Quanto Olivi scrive della Chiesa e della gloria di Cristo viene infatti nella Commedia diffuso su tutte le persone e le forme, antiche e nuove, del nostro mondo. Antichi cittadini erano entrati in “quella Roma onde Cristo è romano”; venivano stabilite concordanze semantiche fra Virgilio, Ovidio o Lucano e l’Apocalisse; il viaggio andava dall’infima illuminazione del luogo più chiuso a quella più aperta.

Avrebbe così riconosciuto in Minosse, che esamina e giudica i peccatori, l’esame circospetto dei mali operato dal vescovo di Efeso, il metropolita delle sette chiese d’Asia, e anche la controfigura dell’arcangelo Michele. Leggendo di Virgilio che nomina “le donne antiche e ’ cavalieri”, morti e perduti in eterno per amore – Semiramide, Didone, Cleopatra, Elena, Achille, Paride, Tristano -, si sarebbe ricordato dei sette diaconi, dai quali uscì la setta dei libidinosi Nicolaiti. Il poeta che visita con pietà i cerchi infernali gli avrebbe rammentato Cristo pio pastore che visita le chiese presenti e future; nell’“affettuoso grido” rivolto ai due amanti avrebbe ritrovato l’affetto generato dal richiamo dello Spirito a convivare. Considerando la figura di Semiramìs e le parole di Francesca: “noi che tignemmo il mondo di sanguigno”, gli sarebbe occorsa alla mente la prostituta apocalittica, tinta di sangue, la quale dominò e domina su molte genti pagane e cristiane scorrendo come un fiume dall’acqua, antica e moderna, colorata in rosso.

Dalle similitudini con il volo degli uccelli (Inf. V, 40-41, 46-47), per cui le anime dei lussuriosi vengono prima paragonate agli stornelli che volano “a schiera larga e piena” e poi alle gru le quali, volando in schiera stretta rispetto agli stornelli, “van cantando lor lai, / faccendo in aere di sé lunga riga”, il medesimo lettore avrebbe tratto un’altra similitudine, quella con la Sacra Scrittura, le cui figure, per la loro intima forza e varietà, possono essere assunte talora in un senso largo e talora in uno stretto; ora coartate, cioè ristrette rispetto al loro pieno senso, ora estese oltre quanto consenta la lettera (e di questa similitudine si sarebbe ricordato leggendo le parole di Bonaventura sulle false interpretazioni della Regola a Par. XII, 124-126).

L’Apocalisse si divide in sette visioni: le sette chiese d’Asia, i sette sigilli, le sette trombe, la donna vestita di sole (le sette guerre sostenute dalla Chiesa), le sette coppe, il giudizio di Babylon nelle sette teste del drago, la Gerusalemme celeste. Le prime sei visioni possono essere a loro volta divise in sette momenti, ciascuno dei quali riferibile a uno dei sette stati della storia della Chiesa. Assembrando, per le prime sei visioni, tutti i primi elementi (chiesa, sigillo, tromba, guerra, coppa, momento del giudizio di Babylon), tutti i secondi, i terzi e così di seguito, si ottengono sette gruppi di materia teologica, corrispondenti al complesso dei temi afferenti a ciascuno dei sette stati [11]. A questi sette gruppi se ne aggiungono altri due: l’esegesi della settima visione (senza articolazioni interne) e l’esegesi di capitoli del testo scritturale, o di parti di essi, introduttivi delle successive specificazioni delle singole visioni per settenari, che Olivi definisce “radicalia” o “fontalia”. Si ottengono in tal modo nove gruppi: le parti proemiali, i sette assembramenti di settenari e la settima visione. Il grande prologo della Lectura, articolato in tredici notabilia, può essere anch’esso riaggregato secondo i sette stati.

Scorrendo i versi di Inferno V, zona dedicata al secondo stato, ai martiri che sostennero e sostengono le tentazioni, il lettore accorto avrebbe dunque ritrovato temi della seconda chiesa, Smirne (Ap 2, 8-11): il non diffidare, il conforto, la rovina, la rapina, il danno, il cantico, i motivi connessi con la “seconda morte”. Temi variati rispetto al testo di esegesi, con esso consonanti o dissonanti, parodicamente appropriati in diversi modi a differenti soggetti, posti a spirituale contrappasso nella pena inferta ai dannati.

Le parole di Francesca sulla terra natìa, Ravenna, – “Siede la terra …” -, avrebbero fatto ricordare al nostro spirituale quanto avviene all’apertura del secondo sigillo (Ap 6, 4), allorché a chi siede sul cavallo rosso è concesso di togliere la pace dalla terra, perseguitando non solo gente estranea e lontana ma anche i propri parenti e vicini, come avvenne con il Malatesta che uccise moglie e fratello. Avrebbe in tal modo ricondotto un particolare fatto cittadino, di “una terra”, alla “terra” universale, procedendo secondo il modo dello spirito profetico.

All’esegesi della seconda tromba (Ap 8, 8-9) appartengono il mare tempestoso, che designa l’affannato cuore dei Gentili che mai stanno senza guerra, e ancora, segnati da insistenti parole-chiave, i temi del leggere e del portare (propri dei diaconi, che leggono la Scrittura e portano sulle spalle la passione di Cristo), dell’essere vinti perché incapaci di sostenere una tentazione troppo grande, dell’apostatare dalla fede, dell’animalità.

Tutti temi che si ripresentano, variati, in altre zone del poema ‘topograficamente’ dedicate al secondo stato, dai violenti contro il prossimo a Guido da Montefeltro, a Guido del Duca, altro romagnolo che purga l’invidia nel secondo girone della montagna.

■ Chi leggeva dell’incontro con Francesca sarebbe passato con la memoria dal secondo al sesto stato della Chiesa, dagli antichi martiri al proprio tempo. Nel sesto stato viene inflitto agli uomini spirituali un martirio di nuovo tipo. Non è corporale, come quello sostenuto dagli antichi testimoni della fede contro i pagani, ma è psicologico, tocca la pietà dei nuovi martiri, i quali soffrono nel dubbio sulle stesse verità di fede, di fronte ai carnefici che operano miracoli e si presentano con una falsa immagine di autorità e con false Scritture. Un “certamen dubitationis” in cui anche i più esperti vengono vinti. Tale fu il martirio sostenuto dai “due cognati” in vita i quali, ingannati, non furono capaci di sostenerlo fino in fondo. Al momento della prova, i due vennero sospinti dalla lettura di un libro (“Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse”) verso un punto che li vinse, non diversamente da come i nuovi martiri vengono sospinti dagli “intorta testimonia scripturarum sanctarum”. Tale il martirio di Dante, “tristo e pio” di fronte ai “martìri”, al “mal perverso” dato loro in pena eterna [12]. Ma la mente, chiusa per la pietà, torna in sé e il viaggio prosegue. La pietà come martirio, grande motivo che percorre Inferno V, era stata già sperimentata nel “desiderio malvagio e vana tentatione” suscitata dalla Donna Gentile o Pietosa, l’avversaria di Beatrice nella Vita Nova: lo stesso passo dei Moralia di Gregorio Magno sui perversi martìri degli ultimi tempi, allora tratto dall’Expositio in Canticum Canticorum di Olivi come ora dalla Lectura super Apocalipsim, ne era stato il panno esegetico.

Quanto avviene nei tempi moderni, che Olivi fa coincidere con il sesto stato della storia della Chiesa – la nuova età dell’oro che tanto s’aspetta -, caratterizzato dal libero parlare per dettato interiore che apre i cuori, è singolarmente consonante con la poetica di Dante. Tale viene definita nel sesto girone del purgatorio nell’incontro con Bonagiunta da Lucca: una poetica fondata sullo spirare di Amore, interno “dittator”, e sul notare significando in modo stretto i suoi dettati, quasi fossero quelli di una regola evangelica imposta e accettata. La Vita Nova è la storia di un nuovo avvento di Cristo, del “miracolo” Beatrice, venuta in tanta grazia delle genti da operare mirabilmente in esse, lodata dal poeta la cui lingua “parlò quasi come per sé stessa mossa”. Un miracolo non corporale ma intellettuale, visibile a quanti hanno “intelletto d’amore”. Non sarà casuale che l’uscita delle “nove rime” dantesche sia contemporanea all’insegnamento di Olivi a Santa Croce tra il 1287 e il 1289, subito prima della morte di Beatrice, nel 1290.

Questo spiega lo straordinario rapporto parodico, fondato su precise e verificabili norme, che nel periodo dell’esilio Dante volle creare fra il “poema sacro” e la Lectura super Apocalipsim, arrivata presto in Italia dopo la morte del suo autore.

Ogni stato, sostiene Olivi, ha in sé qualcosa degli altri, dunque anche del sesto, che è lo stato cristiforme per eccellenza, coincidente con l’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore. Far parlare liberamente, per dettato interiore – la principale prerogativa del sesto stato – è tema che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo, anche nella vecchia roccia infernale. Appartiene alla sesta chiesa il parlare liberamente di Cristo – ad essa è dato l’“ostium apertum”, che è “ostium sermonis” –, la porta aperta alla favella, il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà. Appartiene alla sesta chiesa anche far venire quelli che si dicono Giudei senza esserlo, mutati nel cuore e disposti a farsi battezzare e governare. Questo far venire a parlare equivale all’invito dello Spirito di Cristo a convivare, a venire con desiderio e volontario consenso, in una pausa di pace nell’eterna dannazione. All’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono “dal voler portate” verso un momento di mutazione e quasi di conversione, sebbene limitata al successivo colloquio. Tutto l’Inferno è un contrappunto fra la durezza del giudizio, le bestemmie dei peccatori e l’apertura al ricordo della vita per la parola dirompente, finché essa dura, la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi per poi ricadere, sollevarsi da atti bestiali per ritornare ad essi dopo aver parlato, come nel conte Ugolino. In tante lingue, che parlano anch’esse ‘come per sé stesse mosse’, sta un solo desiderio, il vivere ancora nel libro che è stato altrui aperto.

All’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3-4) vengono segnati gli amici di Dio; separati dalla volgare schiera dei fanti, votati a più alta milizia e destinati al martirio, guidano come cavalieri e decurioni la turba innumerevole. I due amanti sono anch’essi separati (“cotali uscir de la schiera ov’ è Dido”), ma impossibile è la preghiera che Francesca vorrebbe dire (“se fosse amico il re de l’universo, / noi pregheremmo lui de la tua pace”). “Pace” rima con “tace”: ogni stato, e quindi ogni momento della storia umana, i cui valori ricadono sui singoli individui, ha una sua “quietatio”, una pausa di pace, di quiete, di silenzio propria del settimo e ultimo degli stati. Così Francesca parla e ascolta “mentre che ’l vento, come fa, ci tace” (intendendo ci come avverbio di luogo; nell’esegesi il silentium pacis è proprio di un momento storico). Il vento – “la bufera infernal, che mai non resta” – designa il fluttuare tempestoso delle passioni nel cuore dei ‘gentili’.

■ “O lasso, / quanti dolci pensier, quanto disio / menò costoro al doloroso passo!” (Inf. V, 112-114). In queste parole del poeta che sgorgano dalla riflessione su quanto ha detto Francesca della potenza di Amore, compare il tema di Cristo che conduce alle fonti delle acque dolci e desiderabili con la conseguente cancellazione di ogni dolore passato e di ogni penale memoria (Ap 7, 17). Il “passo”, cioè il patire dei due cognati nella tentazione che li vinse, è stato “doloroso” non solo perché a causa di esso la loro vita corporale è stata spenta, ma perché ora, nella miseria, essi ricordano con dolore il tempo felice. Le parole di Francesca che tanto piacquero ai romantici – “Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / ne la miseria” (vv. 121-123) – sono, pur memori di Boezio, la consapevole negazione della gloria cui Cristo mena, in dolcezza e desiderio, coloro che hanno patito nelle tentazioni vincendole. I due amanti, vinti da “un punto” della lettura del libro galeotto, ora hanno come pena, al di là della “bufera infernal, che mai non resta”, la memoria dolorosa, che Cristo terge invece a coloro che nel sangue lavarono le loro vesti, cioè, come si afferma nell’esegesi oliviana, hanno combattuto e vinto le concupiscenze.

■ “Ma solo un punto fu quel che ci vinse” (v. 132). Arrivato al “punto”, nel quale i due amanti leggono di Lancillotto che bacia Ginevra, il lettore ‘spirituale’ avrebbe inteso che il “disïato riso” della consorte di Artù corrisponde falsamente all’ardua visione dello splendore del volto di Cristo, che riluce come il sole in tutta la sua virtù e che nel sesto stato, quando la conoscenza della Scrittura è aperta, deve raggiare in tutta la sua chiarezza, imprimendo in chi guarda tremore e oblio (Ap 1, 16-17: decima e undecima perfezione di Cristo come sommo pastore).

«“Et facies eius sicut sol lucet in virtute sua”. […] Splendor etiam iste sue faciei designat apertam et superfulgidam notitiam scripture sacre et <divine> faciei <in ea, que> in sexta etate et precipue in eius sexto statu debet preclarius radiare. In cuius signum Christus post sex dies transfiguratus est in monte in faciem solis (cfr. Mt 17, 1-8), et sub sexto angelo tuba canente videtur angelus habens faciem solis et tenens librum apertum (cfr. Ap 10, 1-2). […] ex predictis sublimitatibus impressa in subditos summa humiliatio et tremefactio et adoratio, unde subdit: “et cum vidissem eum”, scilicet tantum ac talem, “cecidi ad pedes eius tamquam mortuus” – Quando leggemmo il disïato riso / esser basciato da cotanto amante, / questi, che mai da me non fia diviso, / la bocca mi basciò tutto tremante. … E caddi come corpo morto cade» (Inf. V, 133-136, 142).

Il sesto stato è il tempo dell’amore fraterno, del bacio della sposa allo sposo di cui è scritto nel Cantico dei Cantici (8, 2), interpretato come il desiderio della Chiesa verso Cristo [13]. I due amanti ebbero un’ardua visione; per essa Amore “concedette” loro di conoscere i “dubbiosi disiri” (vv. 118-120). Il verbo concedere, nell’esegesi apocalittica, è proprio della visione concessa dal Padre al Figlio affinché la renda nota tramite la rivelazione fatta dall’angelo a Giovanni. Tale concessione fu dai due male interpretata, nel senso dell’amore carnale. Nel martirio psicologico loro inflitto in vita, furono ingannati da una falsa Scrittura, come dice Francesca: “Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse” (v. 137). Il nome di Galehoz, intermediario d’amore tra Lancillotto e Ginevra, che in questo caso designa il libro che sospinse gli amanti al punto che li vinse, concorda pure con “galeotto” nel senso di nocchiero, di cui è esempio Flegiàs in Inf. VIII, 17 e in Purg. II, 27 l’angelo che porta le anime dalla foce del Tevere alla riva del purgatorio. Il sintagma leggere e portare, nell’esegesi della seconda tromba (Ap 8, 9), è appropriato ai diaconi, una parte dei quali creò la setta dei lussuriosi Nicolaiti. Nel mare dei ‘gentili’ perì la terza parte delle navi, di quanti cioè portavano per quel mare di tentazioni, che non seppero vincere. Fra tanti che sono vestiti di tal panno, c’è Venedico Caccianemico, mezzano come Galehoz (Inf. XVIII, 55-57).

■ “Quel giorno più non vi leggemmo avante” (v. 138), tanta è l’intensità con cui Amore, sopravvenuto come un ladro, ha stretto i due amanti. Ma il senso è anche quello di non aver letto tutto il libro, di essersi fermati al primo stadio. Proseguendo con Dante il viaggio nel libro della vita, il nostro spirituale si sarebbe accorto che i signacula dell’esegesi del volto di Cristo che irradia, nel sesto stato, più luce e più rivelazione della Scrittura (Ap 1, 16-17), percorrono tutta la terza cantica a partire dal principio, con la gloria della divina virtù che risplende, con l’essere il poeta disceso dal “ciel che più de la sua luce prende” (Par. I, 1-2, 4, 22). Quello che nell’esegesi è concentrato unicamente su Cristo viene frantumato, secondo l’avvertenza dell’Olivi, su più soggetti. Lo splendor faciei di Cristo, che si incarna nel sorriso di Beatrice, discorre per tutto il Paradiso, con variazioni della rosa semantica che lo costella: l’essere più lucente, la troppa luce, il mettere in oblio, l’intimo accorgersi di una più ardua visione. All’esegesi della decima e undecima perfezione di Cristo sommo pastore rimandano le parole incastonate nei versi come pietre miliari, a ricordare una dottrina poeticamente rivestita. Le variazioni non sono solo interne al ristretto passo esegetico (Ap 1, 16-17), ma coinvolgono altri luoghi della Lectura. Di fronte al ridere di Beatrice, quel lettore avrebbe senz’altro rammentato l’esegesi del volto solare di Cristo. Non nel senso di una reale identificazione, ma della conformità che nasce dal seguirlo.

La centralità di Ap 1, 16-17 in tanti luoghi del poema, da Francesca a Beatrice, è trasposizione di quello che è il tema fondamentale della Lectura super Apocalipsim – che non si ritrova in altra opera contemporanea -, cioè la centralità di Cristo, il cui splendore aumenta nella storia procedendo verso il sesto stato della Chiesa, allorché il libro, non Galeotto ma vero, sarà tutto aperto. Da “ma solo un punto fu quel che ci vinse” di Francesca (Inf. V, 132), al “punto che mi vinse” nel Primo Mobile e al vittorioso sorriso di Beatrice sulla soglia dell’Empireo (cfr. Par. XXX, 11, 22-24), al finale “punto solo” (Par. XXXIII, 94): sono diversi stadi di un medesimo processo storico di epifania del Cristo dio e uomo, il primo come vano desiderio e malvagia tentazione provata nel subdolo martirio degli ultimi tempi; il secondo nello spazio e nel tempo degli uomini (il tempo ha nel Primo Mobile le sue radici); il terzo, non più per specula, di fronte al divino.

Il compimento della “scrittura” d’Amore, iniziata con l’inganno di Francesca e Paolo vinti da “solo un punto”, avverrà con le parole dette dal poeta a san Giovanni che lo esamina sulla carità (Par. XXVI, 16-18), dove la terzina contiene anche il riferimento ad Ap 1, 8; 21, 6 e 22, 13 (“Ego sum A et Ω, principium et finis”): “Lo ben che fa contenta questa corte, / Alfa e O è di quanta scrittura / mi legge Amore o lievemente o forte”. In tutt’altro contesto, ‘Amore’ e ‘leggere’ sono uniti. I due “cognati” avevano letto da soli, a Dante viene letto per dettato interiore (“Noi leggiavamo … quel giorno più non vi leggemmo avante /… mi legge Amore …”). Il poeta ha lasciato “dietro a sé mar sì crudele” (Purg. I, 3), il tempestoso mare degli affannati cuori ‘gentili’ nel quale hanno fatto naufragio Tristano con le donne e i cavalieri amorosi, e si è rivolto a Dio per mezzo dei morsi della carità, che “tratto m’hanno del mar de l’amor torto, / e del diritto m’han posto a la riva” (Par. XXVI, 55-63). Si è convertito, come “lo cavaliere Lanzalotto”, che dopo la morte di Artù “a questo porto … non volse intrare colle vele alte” (cfr. Convivio IV, xxviii, 7-8).

Tanto alti significati avrebbe potuto percepire, oltre il senso letterale dei versi in volgare, un lettore ‘spirituale’ conoscitore della Lectura super Apocalipsim in latino. E forse non è casuale che il nome della donna – Francesca -, reale nella sua storicità ma significante, sia cantato con versi che danno “e piedi e mano” all’esposizione teologica del martirio proprio dei tempi moderni, che affligge l’animo con il dubbio ingannatore più che il corpo con i tormenti, e che dovrà essere sostenuto dagli eletti degli ultimi tempi, i segnati dell’esercito di Cristo, i quali per Olivi altri non sono che i Francescani. Il nome di Francesco ricorre solo una volta nell’Inferno, quando viene a prendere l’anima di Guido da Montefeltro morto cinto del saio penitenziale, ma inutilmente, come gli spiega il diavolo “loico”, perché ha dato a Bonifacio VIII il consiglio fraudolento su come conquistare Palestrina, facendosi recidivo nelle precedenti colpe (Inf. XXVII, 112-123). Il canto è orchestrato con gli stessi temi di Inferno V; come Francesca, il francescano Guido ha sostenuto il moderno martirio; come la donna è stata ingannata da una falsa Scrittura, così il vecchio uomo d’arme si è fidato di una falsa immagine papale che gli garantiva l’assoluzione.

■ In Dante non è possibile distinguere, come intendeva Croce, il teologo, che condanna i due peccatori, dal poeta che sentimentalmente non condanna e non assolve ma è umanamente turbato, commosso, e tuttavia votato a più elevati pensieri e fervore d’opere. Il “panno”, sul quale è stata cucita parodicamente la “gonna”, è sempre il medesimo per il teologo e poeta, e non solo al fine tecnico di mantenere unite le parti del poema, ma per l’intento profetico di inserire l’individuo nella storia universale marcata dai segni provvidenziali.

Come i Gentili appartennero all’adolescenza della Chiesa, così l’episodio di Francesca appare come una fase della vita umana, da superare nel corso del viaggio. Il dramma di Francesca, “donna e non altro che donna” come la vedeva De Sanctis [14], dramma individuale e al tempo stesso universale, nasce dalla metamorfosi di opposti temi di una teologia della storia. Da una parte sta la brutale e sensuale vita amorosa dei Gentili, passionati, bellicosi, uccisori dei propri parenti e vicini, assimilata all’amore carnale e irrazionale dei Saraceni, designati dalla quarta bestia del profeta Daniele, irresistibile, diversa e conducente a morte e dal quarto cavallo dell’Apocalisse, pallido, magro e ipocrita. Dall’altro l’amore cristiano, liberale e gratuito, dello Spirito di Cristo, desiderio di grazia volontariamente accettata. Da una parte “la schiera ov’è Dido”, per la quale non c’è amicizia con Dio (“se fosse amico il re de l’universo”, dice Francesca), dall’altra quella dei veri amici di Dio (“l’amico mio, e non de la ventura”, dice Beatrice di Dante), ascritti alla sua milizia, i segnati all’apertura del sesto sigillo. Ma questa milizia è votata al martirio degli ultimi tempi, quell’agone del dubbio che ha ingannato Francesca e Paolo e che il poeta deve vincere, nonostante la pietà che ingenera, se vuole avanzare nel viaggio.

Auerbach osservava che l’opera di Dante fu il punto di arrivo di uno sviluppo che si interruppe con lui: “Nessuno ha potuto continuare o completare la costruzione del mondo e della storia contenuta nella sua opera, perché quella costruzione crollò”. Venne a mancare il giudizio di Dio che attualizza, ordina e rende eterna la tragicità con cui Dante aveva inserito l’individuo nell’ordine universale: “Più tardi l’individuo è solo, e la sua tragedia finisce con la sua vita” [15]. Crollò, in quell’‘autunno del Medioevo’, anche la Lectura super Apocalipsim, portatrice dei sensi interiori della Commedia, perché oggetto di una persecuzione senza pari, e perché venne meno il senso di una storia della salvezza collettiva.

[1] F. DE SANCTIS, Francesca da Rimini (1869), in Saggi critici, a cura di L. RUSSO, II, Bari 1965, pp. 275-293: 292-293.

[2] B. CROCE, La poesia di Dante (1920), Bari 19527, pp. 72-73.

[3] La Divina Commedia di Dante Alighieri commentata da L. PIETROBONO, I, Torino 1952 (1949), p. 63, nt. a v. 116.

[4] Cfr. B. NARDI, Dante e la cultura medievale. Nuovi saggi di filosofia dantesca, Bari 1942 (Biblioteca di cultura moderna), pp. 84-88.

[5] Cfr. M. PICONE, Canto V, in Lectura Dantis Turicensis, a cura di G. GÜNTERT e M. PICONE, Inferno, Città di Castello 2011, pp. 75-89.

[6] Ibid., pp. 86-87.

[7] Ibid., pp. 79-80.

[8] Ibid., pp. 83-84.

[9] Cfr. I. BALDELLI, Inferno, canto V, in ID., Studi Danteschi, a cura di L. SERIANNI e U. VIGNUZZI, Spoleto 2015 (Medioevo Francescano. Saggi, 16), pp. 289-313: 290.

[10] Cfr. ibid., p. 301.

[11] Il principio è chiaramente affermato nel notabile VIII del prologo: “[…] si omnia prima membra visionum ad invicem conferas et consimiliter omnia secunda et sic de aliis, aperte videbis omnia prima ad idem primum concorditer referri et consimiliter omnia secunda ad idem secundum et sic de aliis. Et hoc in tantum quod plena intelligentia eiusdem primi multum clarificatur ex mutua collatione omnium primorum, et idem est de omnibus secundis et tertiis et sic de aliis” (Par. lat. 713, ff. 12vb-13ra).

[12] Cfr. PIETROBONO (cfr. nt 3), p. 63, nt a v. 116: “i tuoi martìri: Più delicato che se avesse detto: la tua pena: questa avrebbe lasciato sottintendere la colpa; mentre lui ora vede solo il tormento a cui Francesca soggiace”.

[13] Cfr. PETRI IOHANNIS OLIVI Expositio in Canticum Canticorum, ed. J. SCHLAGETER, Ad Claras Aquas Grottaferrata 1999 (Collectio Oliviana, II), pp. 296-302.

[14] DE SANCTIS (cfr. nt. 1), Francesca da Rimini, p. 281.

[15] E. AUERBACH, Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e nel Medioevo, Milano 19743, pp. 286-287.

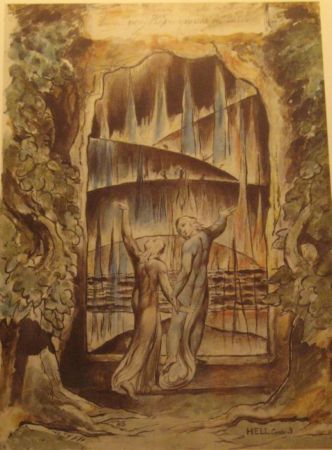

Anselm Feuerbach, Paolo und Francesca (1864); Monaco di Baviera, Sammlung Schack

Inferno V |

Legenda [3] : numero dei versi; 1, 7 : collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]; Not. I : collegamento ipertestuale all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. [ecc.: ecclesia]; [sig.: sigillum]; [tub.: tuba]; [prael.: praelium]. Varianti rispetto al testo del Petrocchi.Qui di seguito viene esposto il quinto canto dell’Inferno con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim ai quali i versi si riferiscono. Nell’esame dei primi quattro canti dell’Inferno, i colori che evidenziano il testo dato all’inizio corrispondono, per quanto possibile, a quelli delle tabelle. A partire dal canto V, primo nel quale la semantica si riferisce in modo sistematico e prevalente alla materia esegetica riguardante uno status o periodo della Chiesa, i colori seguono quelli attribuiti a ciascuno stato [*]; tuttavia nel testo riportato nelle tabelle, per maggiore evidenza, potranno talora essere utilizzati in forma diversa. Ciò consente di registrare separatamente i singoli gruppi tematici sui quali si esercita la variazione parodica e di evidenziare come, ad esempio, nel V canto prevalga il secondo stato, nel VI il terzo, nel VII il quarto e così via (tenendo presente, da una parte, che la regione tematica principale è più ampia dei limiti dati al singolo canto e, dall’altra, che in essa si intrecciano temi propri di altri stati). |

Così discesi del cerchio primaio 12, 6

|

■ Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, Olivi suggerisce, nel prologo della Lectura, un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato sui sette stati (status), cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, prefigurate nell’Antico Testamento.

|

Abbreviazioni e avvertenze

Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.

LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.

Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).

Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.

Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.

In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.

Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.

Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994. Si tiene anche conto della recente edizione a cura di G. INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA.

Dall’esame delle tabelle sinottiche, si noterà come a un medesimo luogo esegetico della Lectura conducono, tramite la compresenza delle parole, più luoghi della Commedia. Per spiegare i significati spirituali dei versi di Inferno V si dovrà fare riferimento anche ad altri canti, più o meno numerosi, del poema. Ciò significa che la medesima esegesi di un passo dell’Apocalisse è stata utilizzata, parodicamente variata, in momenti diversi della stesura del poema, ed è questa una delle norme che regolano il rapporto fra le due opere. Nella spiegazione premessa alle tabelle, è stata evidenziata, premettendo al paragrafo il simbolo ■, la parte effettivamente relativa al canto in esame.

1. Minosse, il metropolita delle chiese infernali

“Così discesi del cerchio primaio / giù nel secondo, che men loco cinghia” (Inf. V, 1-2; tab. 1.1).

■ La brevità delle generazioni del secondo stato generale del mondo, rispetto a quelle del primo, è tema di Gioacchino da Fiore (citato ad Ap 12, 6) applicato alla seconda cornice del purgatorio, simile alla prima ma con raggio più stretto (Purg. XIII, 4-6: il piegare “più tosto” dell’arco allude a una brevità temporale oltre che spaziale). Più avanti si dice che Virgilio e Dante hanno percorso un miglio “con poco tempo” per la volontà di purificarsi (vv. 22-24).

Il medesimo tema è appropriato anche al secondo cerchio dell’inferno, che “men loco cinghia / e tanto più dolor, che punge a guaio” rispetto al primo (Inf. V, 1-3). Scendere e risalire per gradi è uno dei temi principali dell’istruzione data al vescovo di Efeso (cfr. infra).

■ Nel sesto e settimo stato della Chiesa, che corrispondono all’età dello Spirito di Gioacchino da Fiore, le generazioni e le sofferenze saranno abbreviate per gli eletti: “[…] ne nimis immoderata tribulatio absorbeat electos. Unde et veritas ait quod propter electos breviabuntur dies illi […]” (prologo, Notabile XII). È quanto chiesto con desiderio “da tutte quante / quell’ ombre che pregar pur ch’altri prieghi, / sì che s’avacci lor divenir sante” (Purg. VI, 25-27). Si tratta di “spiriti eletti” che s’aspettano “pace” prima di entrare nella porta (Purg. III, 73-75), ai quali con le preghiere si può abbreviare il tempo dell’afflizione e della fatica nel purgarsi come giurato dall’angelo ad Ap 10, 5-7 (cfr. le parole di Cacciaguida sul bisnonno di Dante a Par. XV, 95-96).

Con l’apertura della porta del purgatorio, che dà accesso ai sette gironi della montagna, inizia il sesto stato.

“Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia” (Inf. V, 4; tab. 1.2).

L’angelo del sesto sigillo (Ap 7, 2) rimuove l’impedimento di cui si dice al versetto precedente (Ap 7, 1). Ivi quattro angeli “stanno” sopra i quattro angoli della terra: designano i demoni e gli uomini empi che, dopo il giudizio e lo sterminio della Chiesa carnale intervenuti con il terremoto nell’apertura del sigillo (Ap 6, 12-17), cercano di impedire ai quattro venti di soffiare, sono cioè intenti a impedire la predicazione della fede, la conversione delle genti e anche il conservarsi dei fedeli nella fede già accolta. Secondo Riccardo di San Vittore, sono i principali demoni cupidi di possedere tutto il mondo nei suoi quattro angoli, che stanno fissi nel considerare quanti possano divorare. Secondo Gioacchino da Fiore, i quattro angeli possono essere interpretati anche in senso positivo, come i quattro generi di predicatori ai quali è concesso di nuocere cessando dalla predicazione a causa dei peccati. L’impedimento viene rimosso dalla proibizione di un angelo diverso dagli altri quattro, che ostacolano il bene, e contrario ad essi. Si tratta appunto dell’angelo del sesto sigillo, che sale da oriente: come afferma Gioacchino da Fiore, affinché non si tema il tramonto di questa vita, predicherà i sicuri indizi dell’avvento del vero sole e la prossima resurrezione di tutti i giusti. Di fronte alla virtù del suo grido il potere degli avversari si acquieterà.

■ Nella salita del “dilettoso monte”, il poeta è impedito dalle tre fiere: la lonza “’mpediva tanto il mio cammino” (il tempo, al principio del mattino, è il medesimo nel quale interviene l’angelo del sesto sigillo), la vista del leone gli incute paura, la lupa “non lascia altrui passar per la sua via, / ma tanto lo ’mpedisce che l’uccide” (Inf. I, 35, 44-45, 95-96). Virgilio viene mandato da Beatrice a rimuovere l’impedimento (Inf. II, 61-63, 94-96).

Entrato Dante “per lo cammino alto e silvestro”, dapprima Caronte si rifiuta di traghettarlo, “anima viva”, al di là dell’Acheronte, ma le parole di Virgilio rendono “quete le lanose gote / al nocchier de la livida palude” (Inf. III, 88-99).

Sulla soglia del secondo cerchio, “stavvi Minòs orribilmente, e ringhia” (Inf. V, 4; cfr. “stavvi”, con accento sulla prima sillaba, con i quattro angeli “stantes”): anch’egli cerca di impedire il “fatale andare” del poeta, ma Virgilio, con le stesse parole dette a Caronte, rimuove l’impedimento (vv. 22-24).

Nel terzo cerchio Cerbero, alla vista dei due poeti, “le bocche aperse e mostrocci le sanne”, ma lo racqueta la terra gettata da Virgilio dentro le bramose canne (Inf. VI, 22-33).

Con Pluto, quarto dei demoni, le parole del poeta pagano sono diverse da quelle pronunciate verso Caronte e Minosse, ma l’effetto è il medesimo perché il demonio sta lì per nuocere e per impedire la discesa “ne la quarta lacca”. Nel confortare il discepolo, Virgilio si comporta ancora come l’angelo del sesto sigillo che acquieta ciò che può nuocere da parte dei quattro angeli di Ap 7, 1: “Non ti noccia / la tua paura; ché, poder ch’elli abbia, / non ci torrà lo scender questa roccia” (Inf. VII, 4-6).

Completa il quadro il forte terremoto che scuote la “buia campagna” al momento del passaggio dell’Acheronte, che corrisponde al terremoto che si verifica all’apertura del sesto sigillo (Inf. III, 130-132).

“essamina le colpe ne l’intrata” (Inf. V, 5; tab. 1.3).

Come Omero è “poeta sovrano” fra i quattro poeti che albergano nel “nobile castello” del Limbo, prima dell’arrivo di Virgilio e Dante che rendono “sesta” la “compagnia”, così Minosse, l’antico re di Creta, è sovrano fra i quattro antichi demoni che cercano di impedire l’andata di Dante. Ancor più, si fregia delle prerogative arcivescovili, in quanto i versi che descrivono il suo operare rinviano all’esegesi dell’istruzione data al vescovo di Efeso, il primate delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione apocalittica. A questa esegesi (Ap 2, 1-7), come accade normalmente nel rapporto parodico fra Commedia e Lectura, si riferiscono semanticamente molti altri luoghi del poema oltre ai versi relativi a Minosse, per cui l’esame che segue – limitato ad Ap 2, 2-3 [1] – sarà effettuato in modo diffuso, anche a conferma della non casualità dei riscontri.

L’istruzione del metropolita inizia con parole di lode, sia per elevarlo con queste a cose migliori e confortarlo a perseverare con fermezza nel bene, sia perché venga disposto nell’animo a ricevere il successivo rimprovero, come il chirurgo prudente prima palpa in modo soave le membra sane cosicché il malato sopporti poi in modo più tranquillo l’intervento sulla parte inferma.

La lode consta di sette motivi, dei quali i primi due riguardano rispettivamente il bene inteso in senso assoluto e il bene in quanto cosa difficile.

Per il primo si dice: “Conosco le tue opere” (Ap 2, 2), cioè approvo le tue buone opere, ad esempio quelle derivanti dalla pietà verso il prossimo. Con questa espressione viene qui intesa la scienza per cui Dio vede, ama, accetta, governa, compatisce, remunera.

Per il secondo si aggiunge: “e la tua fatica”, cioè il travaglio del corpo e il faticoso esercitare la mente [2].

I restanti cinque motivi di lode riguardano il male. Dapprima la sua quieta tolleranza, per cui viene lodata in terzo luogo la pazienza del vescovo nel sopportare i mali inferti (“e la tua pazienza”).

Poi il male in quanto è da respingere e da fuggire, per cui in quarto luogo viene detto: “e non puoi sopportare i malvagi”, intendendo che questo vescovo li detesta, rimprovera e separa segregandoli e allontanandoli dalla comunione.

La prima delle tre azioni, detestare il male, è sempre buona; le altre due richiedono l’apprezzamento delle circostanze, poiché non tutti i malvagi sono da rimproverare sempre e da chiunque e in ogni luogo e tempo, né sono sempre e comunque da allontanare immediatamente. Per questo il quinto motivo di lode concerne il male in quanto sospetto e da esaminare. Si dice infatti: “li hai tentati”, cioè li hai messi alla prova ed esaminati, “quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi”, nella vita falsa e nella dottrina erronea. Si tratta dei falsi apostoli di cui si discorre nelle lettere di san Paolo, che predicavano più per il favore e la gloria temporale, per il guadagno e la gola che per l’onore di Dio, i quali, ipocriti per dolo e simulazione, suscitavano persecuzioni contro Paolo e quanti contrastavano la loro frode e il loro errore. Così fecero contro il vescovo di Efeso, del quale viene ancora lodata la pazienza: “e hai pazienza e hai sopportato per il mio nome e non sei venuto meno” (Ap 2, 3).

Così al terzo motivo di lode, dovuto alla pazienza come pace del cuore nel sopportare i mali inferti, se ne aggiungono altri due: il fine alto e santo per cui ha sopportato (il sesto), e la perseveranza, cioè il non venir mai meno alla fede, speranza, carità (il settimo).

■ Una parte di questo gruppo di temi viene utilizzato nella descrizione della discesa lungo il corpo di Lucifero, che fa da scala per cui “conviensi dipartir da tanto male”, cioè dal male dell’inferno (Inf. XXXIV, 70-84). Con Dante avvinghiato al collo, Virgilio prende “di tempo e loco poste”: nel fuggire il male esamina le circostanze (tema del quinto motivo di lode). Quando le ali sono “aperte assai”, il poeta pagano si aggrappa alle “coste” scendendo giù “di vello in vello” [3]. Arrivato all’anca di Lucifero, al “punto” [4] in cui la coscia si curva e che è anche il centro della terra, Virgilio, “con fatica e con angoscia” (tema del secondo motivo di lode, il travaglio corporale), si capovolge e risale, sempre aggrappato al pelo. Ansima “com’ uom lasso”, dove l’aggettivo, che ripete il motivo della fatica, concorda con il significato del nome ‘Efeso’ (“lapsus”, ossia “caduta”, e quindi stanchezza rispetto al fervore originario). Nella descrizione si ritrovano altri temi della prima chiesa. Scendere per gradi dal culmine della carità e delle virtù al fondo (“di vello in vello”), perdendole progressivamente per poi recuperarle risalendo sempre gradualmente, è tema principale della successiva esegesi di Ap 2, 4-5.

Una situazione in parte analoga si è già verificata nella discesa verso Malebolge in groppa a Gerione, sul quale Virgilio, figura di Cristo che ad Ap 2, 1 sta in mezzo per proteggere il gregge, è medio fra Dante e la coda velenosa, in modo che questa non possa far male (Inf. XVII, 82-84; cfr. la coincidenza numerica dei versi – la 28a terzina – con Inf. XXXIV). Virgilio cinge con le braccia il discepolo e lo ‘sostiene’, come “altra volta mi sovvenne / ad altro forse” (vv. 94-96; cfr. Inf. IX, 8, dove Virgilio dice di Maria: “Tal ne sofferse”, cioè ci sostenne fin qui, oppure di Beatrice, che sopportò di scendere al Limbo per salvare Dante): qui sarebbe da accogliere la lezione del Barbi “ad alto forse”, cioè in alto pericolo precedente, poiché si loda il vescovo di Efeso che “sostenne” il male, “sospetto” e dunque dubbio, con pazienza per un fine “alto” e santo, cioè per il nome di Cristo (Ap 2, 3).

Il terzo motivo di lode – detestare e fuggire il male – è nelle parole con le quali Dante dichiara di voler seguire Virgilio in modo da vedere la porta di san Pietro, “acciò ch’io fugga questo male e peggio” (Inf. I, 132) [5].

■ Chi vaglia le circostanze del male (quinto motivo di lode) è Minosse. Il giudice dei morti dell’Ade virgiliano, che cumula anche le funzioni del fratello Radamanto, giudice dei dannati, “essamina le colpe ne l’intrata”, e in quanto “conoscitor de le peccata” vede qual luogo d’inferno sia da assegnare all’ “anima mal nata”. Come il presule di Efeso giudica il male prima di segregare i malvagi, così le anime vanno dinanzi a lui prima di essere “giù volte” (Inf. V, 4-15) [6]. All’opposto di Minosse, Francesca e Paolo non valutarono il male che stava per travolgerli: “soli eravamo e sanza alcun sospetto” (v. 129).

■ Il tema della pazienza nel sostenere quietamente i mali (terzo motivo di lode) è appropriato ai superbi del primo girone del purgatorio (Purg. X, 130-139), curvi con le ginocchia al petto sotto il peso di macigni, come le mensole a forma di uomo poste a sostenere solaio o tetto. Colui che mostrava più pazienza negli atti, “piangendo parea dicer: ‘Più non posso’” (quarto motivo di lode: “et non potes sustinere malos”) [7]. Le anime dei superbi sono, a seconda dei pesi imposti, “disparmente angosciate … e lasse” (Purg. XI, 28-29): tema del secondo motivo di lode, il travaglio corporale, unito al significato del nome “Efeso”. Si tratta di motivi già appropriati a Virgilio nell’uscita dall’inferno. Chi non sostiene il male con pazienza è Pier Damiani, il quale invoca l’intervento divino contro i prelati corrotti: “O pazïenza che tanto sostieni!” (Par. XXI, 135).

Il tema del sopportare con perseveranza (settimo motivo di lode) si ritrova spezzato in Par. XVI, 10-12, allorché Dante si rivolge a Cacciaguida dandogli del “voi”, un uso del pronome onorifico che Roma tollerò per prima nei confronti di Cesare trionfatore e nel quale oggi persevera meno delle altre città d’Italia. Il contrasto “prima … sofferie / men persevra” può essere ricondotto al tema della “minoratio” della “prima” carità rimproverata in seguito al vescovo di Efeso (Ap 2, 4), intesa nel senso di perdita dell’originaria devozione verso l’imperatore. La vicinanza, nel testo teologico, di “sostenere” e di “perseverare” sembra escludere la lezione del Petrocchi “a Roma s’offerie”, cioè venne offerto in omaggio a Cesare. È da ricordare quanto detto ad Ap 2, 1 dei vescovi (le stelle) soggetti a Cristo (di cui Cesare è in parte figura), i quali debbono temere le sue minacce e i giudizi e rispettare i suoi moniti e precetti, amarlo e sperare in lui serbando ogni sua parola. “Sofferie” non deve essere necessariamente collegato con un ‘male’ (anche se l’esegesi teologica a questo può indurre), quanto al sopportare qualcosa per un fine alto e santo.

Al tema della pazienza nel tollerare il male con il cuore in pace (terzo motivo di lode) fa riferimento anche l’espressione di Farinata sul parlamento di Empoli, “là dove sofferto / fu per ciascun di tòrre via Fiorenza” (Inf. X, 91-92). L’equivalenza tra ‘sostenere’ e ‘soffrire’ è presente altrove nella Lectura, in relazione alle persecuzioni.

■ (tab. 1.4) Sempre a quanto viene scritto al metropolita di Efeso appartiene, per l’odio nutrito da costui contro di essa, la figura del lussurioso Nicola, uno dei sette diaconi ordinati dagli Apostoli, che aprì la porta a ogni promiscuità per giustificarsi (Ap 2, 6). Colui che si riteneva il fondatore della setta dei Nicolaiti ricorda da vicino Semiramìs, nella descrizione che ne fa Orosio (Hist. I, 4), ricalcata nei versi: “A vizio di lussuria fu sì rotta, / che libito fé licito in sua legge, / per tòrre il biasmo in che era condotta”, per legittimare cioè il suo amore incestuoso per il figlio (Inf. V, 55-57).

È da notare che ai versi relativi alla sposa di Nino fanno seguito altri in cui compaiono ancora due temi dell’esegesi di Ap 2, 6-7. Il primo è il “nominare”, contenuto nel precetto di san Paolo ai Corinzi (1 Cor 5, 11) di non mescolarsi a quanti sono “nominati”, hanno cioè fama di essere impudichi, avari, o ubriaconi: questa “nominatio” è segno di scomunica. Essa diventa propria di Virgilio che nomina “le donne antiche e ’ cavalieri”, anime castigate nella loro lussuria dall’aura nera che le porta: Semiramide, Didone, Cleopatra, Elena, Achille, Paride, Tristano e tanti altri che l’amore condusse a morte (Inf. V, 67-72; i nominati sono sette, come i sette diaconi) [8].

Il secondo tema è l’“affettuoso grido” rivolto da Dante alle due anime affannate di Francesca e Paolo affinché vengano a parlare, avvicinabile all’invito ad ascoltare “affectuose” quello che lo Spirito dice alle chiese (vv. 85-87; cfr. infra).

■ (tab. 1.5; Inf. V, 7-12) Minosse è armato anche da temi del sesto stato. La prima delle dodici tribù d’Israele da cui provengono i 144.000 segnati all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 5) è quella di Giuda, interpretato come “colui che confessa”. A questa si aggiunge la “visione” timorosa, la considerazione della maestà del Figlio di Dio e dei suoi giudizi, designata dalla seconda tribù, di Ruben, interpretato come “figlio che vede” o “figlio della visione”. Dopo questo si esige la virtù dell’astinenza che macera la carne per espugnare virilmente le concupiscenze, designata dalla terza tribù, di Gad, interpretato come “cinto”, ossia armato. Queste caratteristiche delle prime tre tribù – che corrispondono, nel secondo mistero, per coloro che iniziano la via della salvezza e del pentimento, alla confessione, alla contrizione e alla soddisfazione – si ritrovano in Minosse: le anime mal nate si confessano di fronte a questo conoscitore dei peccati – “dicono e odono” -, il quale poi “vede” quale sia il luogo dell’inferno corrispondente alla colpa e ‘si cinge’ quindi con la coda tante volte quanti sono i cerchi che l’anima deve scendere. L’espressione “quantunque gradi” (Inf. V, 12) conduce ancora all’esegesi relativa alla chiesa di Efeso, gradualmente discesa in basso dalla sua carità originaria (Ap 2, 5).

“lasciando l’atto di cotanto offizio” (Inf. V, 18; tab. 1.6.1).

La seconda delle sette guerre sostenute dalla Chiesa (descritte nella quarta visione) viene condotta da Michele – del quale si sottolinea l’ufficio supremo -, duca delle schiere dei martiri assimilati agli angeli buoni che combattono contro quelli malvagi condotti dal drago (Ap 12, 7-12). Non è chiaro – afferma Olivi – se Michele, che nel sacro testo è proposto come principe degli angeli, indichi una sola persona corrispondente a un solo spirito angelico oppure, a seconda dell’ufficio svolto, indichi ora una persona ora un’altra, e se designi solo gli spiriti del penultimo ordine (gli arcangeli) oppure qualsiasi spirito degli ordini supremi in quanto esercitano e reggono gli uffici degli arcangeli o dei principi della milizia celeste nelle sue guerre. L’opinione comune di molti fedeli è che sia uno spirito del penultimo ordine dato alla Chiesa come duce, come nell’Antico Testamento fu duce della Sinagoga (Ap 12, 7; cfr. Daniele, 10, 21; 12, 1).

L’offizio supremo svolto da Michele, “princeps angelorum”, è nel poema appropriato a più persone.

■ Minosse, re dei demoni che impediscono l’andata agli inferi, è pure, nel “cotanto offizio” che gli è commesso, figura infernale dell’arcangelo Michele (citato due canti più avanti, a Inf. VII, 11-12).

■ Bonifacio VIII, “lo principe d’i novi Farisei”, nel combattere una guerra “presso a Laterano” contro soli cristiani, non ebbe riguardo al proprio “sommo officio” o agli “ordini sacri” di cui era investito; “rimise ne le prime colpe” Guido da Montefeltro, come gli angeli malvagi combattuti da Michele (impersonati nell’imperatore Giuliano l’Apostata) cercarono di ripristinare il culto pagano (Inf. XXVII, 70-71, 85-99).

Frate Alberigo asserisce che l’anima di “Michele” Zanche, ucciso a tradimento dal genero Branca Doria, non era ancora giunta fra i barattieri che il traditore aveva lasciato un diavolo in sua vece nel proprio corpo, così da continuare ad apparire vivo su nel mondo (Inf. XXXIII, 142-147). Frate Alberigo, oltre a sapere del diavolo che governa il corpo facendo le veci dell’anima caduta nella Tolomea prima della morte (parodia della questione se Michele appartenga al penultimo ordine o all’ordine supremo in quanto fa le veci degli arcangeli), si rivolge in tema ai due poeti, chiamandoli “anime crudeli / tanto che data v’è l’ultima posta”, che è variazione dello “spiritus penultimi ordinis datus ecclesie” ad Ap 12, 7 (vv. 110-111). Il corpo di chi tradisce, tolto e governato da un demonio, trova riferimento nell’ingresso dei diavoli nei porci (cioè in quanti sono terreni) una volta usciti dagli indemoniati gadareni di cui si dice in Matteo 8, 28-34, citato ad Ap 12, 9 a proposito del diavolo “gettato in terra” in conclusione della seconda guerra. Frate Alberigo usa nel parlare gli stessi motivi che nella quinta bolgia sono propri di Ciampolo nel suo dire beffardo di frate Gomita, barattiere di Gallura, che fu “ne li … offici … non picciol, ma sovrano” e che non si sente mai stanco di parlare sardo con “donno Michel Zanche” (Inf. XXII, 86-90).

Al centauro Chirone Virgilio chiede uno dei suoi che porti Dante sulla groppa nell’attraversare la “riviera di sangue” (portare sulle spalle è tema dalla seconda tromba, ad Ap 8, 9): la domanda del poeta pagano e le parole del centauro a Nesso – “danne un de’ tuoi … e sì li guida” – coincidono con l’esegesi di Michele “unus spiritus … datus … in ducem” (Inf. XII, 91-99). L’esegesi si diffonde sulla “conformitas officii” di Michele, e per restare in tema Virgilio assume su di sé la prerogativa dell’arcangelo dicendo: “Tal si partì da cantare alleluia / che mi commise quest’ officio novo” (vv. 88-89).

All’esegesi di Ap 12, 7 – l’avvicendarsi nell’ufficio di Michele e degli altri angeli – fanno riferimento anche gli angeli preposti ai gironi della montagna del purgatorio, “siffatti officiali” (cfr. Purg. II, 28-30), nonché la Provvidenza, “che quivi comparte / vice e officio, nel beato coro” (Par. XXVII, 16-18).

“dicono e odono e poi son giù volte” (Inf. V, 15).

(tab. 1.6.2 e nota) Al drago, sconfitto nella seconda delle sette guerre sostenute dalla Chiesa (descritte nella quarta visione), viene tolto il dominio e il potere: “E fu gettato in terra quel grande drago, il serpente antico, che è chiamato diavolo e satana e che seduce tutta la terra” (Ap 12, 9). Fra i vari nomi attribuitegli, viene definito “colui che cade giù” (“deorsum fluens”), sia perché cadde giù dal celeste stato nel quale fu creato, sia perché cerca di precipitare tutti all’inferno accusandoli dinanzi al sommo giudice in modo che vengano condannati.

■ Il tema del cadere in giù (l’interpretazione di “diabolus” come “deorsum fluens”) è proprio, oltre che di Lucifero, il quale “cadde giù dal cielo” (Inf. XXXIV, 121), delle anime le quali, dopo il giudizio dinanzi a Minosse, “son giù volte” (Inf. V, 15).

“che visitando vai per l’aere perso … poi c’hai pietà del nostro mal perverso” (Inf. V, 89, 93; tab. 1.7).

Al vescovo di Efeso Cristo si presenta come “colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro” (Ap 2, 1; cfr. i passi della Lectura nei quali compare “in medio”). Le stelle designano i vescovi, i candelabri le chiese. Cristo intende dire in primo luogo che egli conosce bene ogni atto o pensiero, come colui che tiene tutti i vescovi sotto di sé, e come colui che sta in mezzo, visita, scruta, penetra subitamente, esamina. In secondo luogo, vuole mostrare che a ragione essi debbono temere le sue minacce e i giudizi e rispettare i suoi moniti e precetti, amarlo e sperare in lui serbando ogni sua parola. Egli è infatti il loro giudice e signore onnipotente che li tiene e li esamina con circospezione. È il pio pastore che protegge e custodisce, e per questo li tiene e li visita. In terzo luogo, Cristo si propone come tale perché Efeso è chiesa metropolitana, che ha potestà e cura su tutte le altre chiese. “Tenere” indica infatti la potestà; “camminare” la cura d’anime.

■ Il tema del “perambulare”, del visitare con la pietà del pastore che cura il proprio gregge, affiora nelle prime parole di Francesca, che si rivolge al poeta: “pius pastor eos … semper tenens et visitans – O animal grazïoso e benigno / che visitando vai per l’aere perso / noi che tignemmo il mondo di sanguigno … poi ch’hai pietà del nostro mal perverso” (Inf. V, 88-93).

Fra coloro che morirono di morte violenta e che con l’attesa purgano il tardivo pentimento, Buonconte da Montefeltro prega Dante di aiutare il proprio desiderio di pace “con buona pïetate”, procurandogli lui le preghiere che abbrevino la pena, poiché “Giovanna o altri non ha di me cura” (Purg. V, 85-90; da notare, al verso 89, il termine cura, simmetrico a visitando, posto al medesimo verso di Inf. V). L’accorata tristezza di Buonconte, che non ha più nessuno in terra che voglia pregare per lui, è memore delle parole di Matteo 9, 35-36 (citate ad Ap 22, 2 con riferimento al Lignum vitae di Bonaventura) su Cristo pietoso che “andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando e curando ogni languore, e vedendo le folle ne provò compassione, poiché erano come pecore senza pastore”.

■ Beatrice, apparsa nel Paradiso terrestre, viene paragonata a un “ammiraglio” di una flotta, che passa di nave in nave confortando chi opera bene e rimproverando i pigri e i tardi (Purg. XXX, 58-60): nel venire, vedere e visitare imita pertanto Cristo anche nella sollecitudine del “pastor bonus” [9]. Per salvare l’amico, come lei stessa afferma, è scesa al Limbo da Virgilio: “Per questo visitai l’uscio d’i morti” (v. 139).

Il verbo tenere è, nelle parole di Virgilio che evocano Marzia, appropriato a Catone, custode dei “sette regni”, come Cristo tiene e custodisce le sette chiese (Purg. I, 78-82).

L’immagine di Cristo che conosce bene ogni atto o pensiero si incarna in Virgilio (Inf. X, 4-6, 16-18; XVI, 118-120; XXIII, 25-30; Purg. XV, 127-129, collazionato con l’esegesi dell’istruzione data a Tiàtira, la quarta chiesa d’Asia: Ap 2, 23) e in Beatrice (Par. I, 85; II, 26-27; IV, 16-18).

***

[1] Per un esame completo, cfr. “Lectura super Apocalipsim” e “Commedia”. Le norme del rispondersi, cap. 2 (Scendere e risalire per gradi: l’istruzione al vescovo di Efeso (Ap 2, 2-7) secondo Riccardo di San Vittore e Pietro di Giovanni Olivi).

[2] Secondo quanto scritto ad Ap 2, 1: “Ut ergo via allegoriis et etiam litterali sensui et ratio iam predictorum pateat, sciendum quod ea que tanguntur in informationibus harum ecclesiarum coaptantur septem virtualibus exercitiis mentis ordinate ad perfectionem ascendentis, que et proprie correspondent septem statibus ecclesiasticis, propter quod sensus moralis et allegoricus concordant et clare refulgent in sensu litterali”.

[3] La “costa” e lo “scendere” sono temi del quinto stato, il momento della pia condescensione che frange l’ardua e ripida altezza dello stato precedente, proprio degli anacoreti.

[4] Sull’intenso significato da attribuire al termine “punto” cfr. infra.

[5] Fuggire alle ‘pietre’, nelle spelonche dei monti, è anche tema precipuo dell’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12).

[6] Questo vestire di panni vescovili i personaggi, imitatori di Cristo, è sintomo di come il “saeculum humanum” e il sapere classico abbiano conquistato la propria autonomia partecipando alla storia sacra e appropriandosi di sacre prerogative prima di separarsene. Non solo Virgilio, per il quale Beatrice riporterà lodi a Dio (Inf. II, 73-74), ma, per converso, anche “l’anime più nere” fra le quali è Farinata (cfr. Inf. VI, 85-87). Ad Ap 2, 1 si dice che i sette vescovi d’Asia vengono lodati, rimproverati o istruiti non solo per sé ma anche per le chiese sulle quali sovraintendono. Ciò è reso evidente sia dall’espressione, che si applica a ogni chiesa e non è rivolta solo ai vescovi, “chi ha orecchio ascolti quello che lo Spirito dice alle chiese” (cfr. Ap 2, 7), sia dal fatto che nella quinta chiesa si eccettuano pochi nomi di buoni (Ap 3, 4), sia dal rivolgersi alla quarta chiesa – “dico questo a voi e agli altri che siete di Tiàtira” (Ap 2, 24) -, sia perché la pena del trasferimento del candelabro minacciata al primo vescovo, di Efeso, cioè di passare ad altra chiesa il primato, riguarda tanto il vescovo quanto la chiesa che partecipa della colpa attribuita al suo primate (Ap 2, 5). Il tema della compartecipazione della chiesa con il vescovo, che non è il solo a operare il bene o il male, è nelle parole di Farinata a Dante che gli ha spiegato come le spietate leggi fiorentine contro gli Uberti siano conseguenza del ricordo della strage di Montaperti, “lo strazio e ’l grande scempio / che fece l’Arbia colorata in rosso”: non fu solo lui, capo della parte ghibellina, a muovere, lo fece con gli altri. Non fu un muovere senza ragione, e in questo il magnanimo forse recita il tema che ad Ap 16, 1 è proprio degli angeli ministri del giudizio divino, che si muovono all’esecuzione del proprio ufficio di versare le coppe, per punire o purgare, non per propria volontà o animosità ma per compiere un mandato superiore (Inf. X, 88-90), come nel caso di Cesare, che si mosse “per voler di Roma” (Par. VI, 55-57).

In precedenza, il tema si trova nelle parole di Ciacco, che non è la sola “anima trista” ad essere fiaccata dalla pioggia, “ché tutte queste a simil pena stanno / per simil colpa”, espressione probabilmente memore della bestia ottava di Ap 17, 11, la quale “similter peccat et similiter punietur” come le altre sette (Inf. VI, 55-57; cfr. Inf. IX, 130-131: “Simile qui con simile è sepolto”). Una variazione del tema è in Ugo Capeto, che tra gli avari purganti non è il solo a dire del bene, cioè degli esempi virtuosi ripetuti nel girone durante il giorno (Purg. XX, 121-123).

[7] Cfr. anche il significato di sostentare ad Ap 3, 12 (sesta vittoria). La collazione dei significati portati dagli elementi semantici presuppone un lessico organizzato analogicamente sulla Lectura.

[8] L’esegesi (Ap 2, 6) si sofferma sulle parole di Cristo, che dice al vescovo di Efeso “odisti facta Nicholaitarum”, non ‘odisti eos’, perché è da odiare la malizia, non la natura delle persone. Il confronto è con Inf. XI, 22-23 e anche con Convivio IV, i, 4-5. Sia Olivi che Dante avevano probabilmente presente la Summa theologiae di Tommaso d’Aquino (IIa IIae, q. 34, a. 3).

[9] “Ammiraglio” (cfr. gli “ammiragli” dei quali parla Sapìa senese a Purg. XIII, 154) nella Lectura corrisponde alla “scientia gubernativa” dei vescovi “ad regendum sollicita et intenta” (ad Ap 2, 2; 3, 8; 11, 1), che discende dal sommo rettore (ad Ap 4, 4); alla “gubernatio discursiva” dei quattro animali che stanno “in mezzo e intorno alla sede” (Ap 4, 6), alla “gubernatio future ecclesie” su cui gli Apostoli vennero informati e confermati nella resurrezione di Cristo, come i discepoli di Francesco lo saranno nella sua resurrezione (ad Ap 7, 2), al futuro governo dell’orbe da parte dei sommi rettori che staranno con Cristo sul monte Sion (Ap 14, 1-5), al governo degli spiriti angelici nel versare le coppe (ad Ap 16, 1-17), ai mercanti (“gubernatores” o “naute”) che commerciano per mare con Babilonia (Ap 18, 17-19), agli abati e ai prelati (“per gubernatores designantur abbates seu prelati cenobiorum. Monasteria enim sunt naves spirituales”, ibid.). Beatrice, che è figura di Cristo, ne ricopre le funzioni indicate ad Ap 2, 1. Resta “arditissima similitudine”, per usare un’espressione di L. PERTILE, La puttana e il gigante. Dal “Cantico dei Cantici” al Paradiso Terrestre di Dante, Ravenna 1998, pp. 74ss.

Tab. 1.1

Tab. 1.2

Tab. 1.3

Inf. XXXIV, 70-81Com’ a lui piacque, il collo li avvinghiai;

|

Inf. XXXIV, 82-84“Attienti ben, ché per cotali scale”, gradatim

|

|

[Ap 2, 1.5 (Ia visio, Ia ecclesia)] Unde et congrue vocatur Ephesus, id est voluntas mea in ea; vel lapsus, quia dum ferveret fuit voluntas Christi in ea ut matris in tenera et novella prole, cum vero lapsa est recte dicitur lapsus. […] “Hec dicit qui tenet septem stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum” (Ap 2, 1). […] In gratia enim accepta nimis secure vixerat et quedam negligenter egerat, et ideo de culmine sue perfectionis ceciderat ad minorationem sue perfectionis. Sed Dominus eum consulendo admonet ut penitendo gradum amissum recuperet, dicens (Ap 2, 5): “Memor esto itaque unde excideris, et age penitentiam et prima opera fac”. […] Item Ricardus, super Danielem, in expositione sompnii Nabucodonosor, ostendit quod sicut statua Nabucodonosor gradatim descendebat ab auro in argentum, deinde in es ac deinde in ferrum et ultimo in testam luteam, sic aliquando gradatim descenditur a supremo virtutum ad ima. Unde ibidem ait: «Puto quod nemo repente fit turpissimus, sed qui minima negligit paulatim defluit. Sicut enim quibusdam profectuum gradibus ad alta conscenditur, sic rursus gradatim ad ima descenditur»*.* RICHARDI A SANCTO VICTORE De eruditione hominis interioris, I, xxiii (PL 196, col. 1270 B). |

||

|

Aen. VI, 431-433, 566-569Nec vero hae sine sorte datae, sine iudice, sedes:

|

|

[LSA, cap. II, Ap 2, 2-3 (Ia visio, Ia ecclesia)] In sua autem allocutione primo incipit a commendatione, tum ut laudando erigat ipsum ad meliora et confortet ad firmius perseverandum in bonis commendatis, tum ut sequens increpatio meliori animo suscipiatur, sicut prudens surgicus primo palpat suaviter membra sana ut infirmus quietius tolleret percussionem membri infirmi.

|

||

Inf. VIII, 97-99; IX, 7-9

|

Purg. X, 130, 138-139Come per sostentar solaio o tettoe qual più pazïenza avea ne li atti,

|

|

Tab. 1.4

[LSA, cap. II, Ap 2, 6-7 (Ia visio, Ia ecclesia)] Deinde redit ad ipsum episcopum laudandum, ne ex priori increpatione nimium terreretur et ut facilius trahat eum ad spem venie et emende ac per consequens et ad actum penitentie, et etiam ut in sancto zelo et odio contra malos et precipue contra apostatas et hereticos fortius inardescat et ne in tali odio credat esse peccatum, unde et hic dicit ei Christus quod ipse odit facta talium. Dicit ergo (Ap 2, 6): “Sed hoc habes bonum, quod odisti facta Nicholaitarum, que et ego odi”. Augustinus, libro de heresibus, capitulo quinto, dicit quod Nicholaite nominati sunt a Nicholao, uno, ut perhibetur, ex septem diachonis quos apostoli ordinaverant, qui cum de zelo pulcherrime coniugis culparetur, velut purgandi se causa, permisisse fertur ut qui vellet ea uteretur. Quod factum eius versum est in sectam turpissimam, ut esset indifferens feminarum usus. Hii etiam utuntur cibis immolatis idolis, nec adversantur alios ritus gentilium superstitionum. Hec Augustinus*. Facta ergo Nicholaitarum vocat heresim et abhominabiles luxurias et comessationes eorum.

|

||

OROSII Historiarum adversus paganos, lib. I, 4Haec, libidine ardens, sanguinem sitiens […] tandem filio flagitiose concepto impie exposito inceste cognito privatam ignominiam publico scelere obtexit. Praecepit enim, ut inter parentes ac filios nulla delata reverentia naturae de coniugiis adpetendis ut cui libitum esset liberum fieret.

|

Inf. XI, 22-23D’ogne malizia, ch’odio in cielo acquista,

|

|

Tab. 1.5

Tab. 1.6.1

[LSA, cap. XII, Ap 12, 7-8 (IVa visio, IIum prelium)] Sequitur (Ap 12, 7): “Et factum est prelium magnum in celo”, id est in sancta ecclesia. “Michael et angeli eius preliabantur cum drachone, et dracho pugnabat et angeli eius”, scilicet contra exercitum Michaelis. […]*

|

||

Inf. XII, 88-99, 136-138“Tal si partì da cantare alleluia

|

Inf. XXII, 81-90Ed ei rispuose: “Fu frate Gomita,

|

|

*[LSA, cap. XII, Ap 12, 7-8 (IVa visio, IIum prelium)] Sequitur (Ap 12, 7): “Et factum est prelium magnum in celo”, id est in sancta ecclesia. “Michael et angeli eius preliabantur cum drachone, et dracho pugnabat et angeli eius”, scilicet contra exercitum Michaelis.

|

||

Inf. VII, 10-12; XII, 11-13, 118-120; XIII, 7-9Non è sanza cagion l’andare al cupo:

|

Purg. XIII, 19-21, 49-51Tu scaldi il mondo, tu sovr’ esso luci;

|

|

Tab. 1.6.2 (cfr. nota)

[LSA, cap. XII, Ap 12, 9 (IVa visio, IIum prelium)] “Et proiectus est” (Ap 12, 9), scilicet a predicta dominatione et potestate, “dracho ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur Diabolus et Sathanas”.

|

||

Purg. XIV, 37-39, 43-45, 61-66, 94-96, 103-105, 118-120, 124-126, 145-147; XVI, 136-138vertù così per nimica si fuga

|

||

Inf. V, 13-15Sempre dinanzi a lui ne stanno molte:

|

Purg. XI, 67-69

Io sono Omberto; e non pur a me danno 2, 10

superbia fa, ché tutti miei consorti 6, 4

ha ella tratti seco nel malanno.

Purg. XIX, 58-63

“Vedesti”, disse, “quell’antica strega

che sola sovr’ a noi omai si piagne;

vedesti come l’uom da lei si slega.

Bastiti, e batti a terra le calcagne;

li occhi rivolgi al logoro che gira

lo rege etterno con le rote magne”.

Inf. X, 22-24; XXIII, 76-77, 91-93; XXVIII, 108; XXXII, 65-66; Purg. XI, 58-60

O Tosco che per la città del foco

vivo ten vai così parlando onesto,

piacciati di restare in questo loco.

E un che ’ntese la parola tosca,

di retro a noi gridò: …………………

Poi disser me: “O Tosco, ch’al collegio

de l’ipocriti tristi se’ venuto,

dir chi tu se’ non avere in dispregio”.

che fu mal seme per la gente tosca.