La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuoriCanti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXXII, 124-XXXIII, 90

|

Introduzione. I. La porta dolorosa. II. La chiesa dei tiepidi. III. Un eletto decaduto: “l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto”. IV. Sulle rive d’Acheronte. Testi e commento.

INTRODUZIONE

Il terzo canto dell’Inferno si divide in tre parti principali. La prima riguarda la porta prima di varcarla (vv. 1-21). La seconda descrive l’ambiente infernale e i primi dannati incontrati, i pusillanimi (vv. 21-69). La terza narra quanto avviene sulla riva d’Acheronte (vv. 70-136).

■Come il primo verso del poema – “Nel mezzo del cammin di nostra vita” – contiene, incardinato nel senso letterale che allude al trentacinquesimo anno dell’autore, il riferimento a Cristo mediatore, la cui vita deve essere dalla nostra perfettamente imitata e partecipata, così la scritta sulla porta dell’inferno – l’“atri ianua Ditis” dell’Eneide (VI, 127) – inizia i primi tre versi ripetendo tre volte “Per me si va”, parodicamente rovesciando e adattando a un duro senso le parole di Cristo in Giovanni 10, 9: “Io sono la porta. Chi entrerà per me sarà salvato”. Solo la seconda terzina fa appello all’intera Trinità creatrice. Al sommo della porta sono scritte parole di colore oscuro e dal senso duro; al di là di essa è chiusa ogni illuminazione spirituale, come una pesante pietra chiudeva il sepolcro di Cristo prima della resurrezione. Una volta entrata, la “mente che non erra” dovrà ritrarre un luogo di antica lapidea durezza nell’Inferno, che potrebbe definirsi l’Antico Testamento del “poema sacro”.

“Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate”: ricorda Georges Güntert che Jacob Burckhardt “intitolò così il suo capitolo sulle città italiane del Medioevo, per indicare l’infausta politica da esse seguita” [1]. La “città dolente” non è semplicemente una generica Babilonia infernale in antitesi con la Gerusalemme celeste, è parodia di Babylon, la prostituta-città apocalittica storicamente operante al 1300, prossima a venire incenerita. I mercanti piangono la perdita del lucro acquistato nei commerci con la grande città, ora che è caduta. Il linguaggio mercantile – l’acquistare e il tristo perdere nel pianto, il perdere ogni speranza di guadagni, l’equivoco tra merce (il lucro) e mercede (il premio), il navigare per vie più o meno gravi verso porti più o meno lontani, la fine delle delizie di Babilonia, desideri per anime sensuali – segna molti luoghi dei primi canti del poema. Gli abitanti della “città dolente” del aldilà, antichi e moderni, sono pregni di passioni individuali; queste sono però fasciate da una veste sacra, ritagliata parodiando l’escatologia contenuta nella Lectura super Apocalipsim, e inserite in tal modo in un processo storico universale che manifesta i segni della volontà divina. Firenze è “città partita”, assalita da tanta discordia (Inf. VI, 61-63), dal giglio “per divisïon fatto vermiglio” (Par. XVI, 151-154). Le sue fazioni sono assimilate alle divisioni della religione evangelica che si verifica in apertura del sesto sigillo con il grande terremoto che divide in tre parti Babylon (Ap 6, 12; 16, 19-20; allo stesso terremoto alludono i versi finali di Inf. III), allorché i monti (cioè quanto di più stabile) vengono traslati e Babylon viene privata di ogni letizia nuziale (Ap 18, 22-23). Temi quasi cristallizzati nel nome di colui da cui tutto cominciò, Buondelmonte, contenente in sé letizia (bonum) e stabilità (montes), inopinatamente fuggiti (Par. XVI, 136-141).

Dante vive in un periodo, il sesto ‘stato’ della storia della Chiesa (la parodia applica liberamente questa su più soggetti), la cui la principale prerogativa è far parlare liberamente, per dettato interiore dello Spirito. È questo un tema che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo, anche nella vecchia roccia infernale. Appartiene alla sesta chiesa il parlare liberamente di Cristo – ad essa è dato l’“ostium apertum”, che è “ostium sermonis” – , la porta aperta alla favella, il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà. Appartiene alla sesta chiesa anche far venire quelli che si dicono Giudei senza esserlo, mutati nel cuore e disposti a farsi battezzare e governare. Questo far venire a parlare equivale all’invito dello Spirito di Cristo a convivare, a venire con desiderio e volontario consenso, in una pausa di pace nell’eterna dannazione. All’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono “dal voler portate” verso un momento di mutazione e quasi di conversione, sebbene limitata al successivo colloquio. Tutto l’Inferno è un contrappunto fra la durezza del giudizio – iscritta al sommo della porta -, e l’apertura al ricordo della vita per la parola dirompente, finché essa dura, la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi per poi ricadere, sollevarsi da atti bestiali per ritornare a essi dopo aver parlato, come nel conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per sé stesse mosse, sta un solo desiderio, il vivere ancora nel libro che è stato ad altri aperto.

■ Nella seconda parte del canto, l’ignavia dei peccatori senza nome è segnata parodiando per esteso l’esegesi oliviana dell’istruzione data alla tiepida settima chiesa d’Asia, Laodicea. Ad essa viene rimproverata (Ap 3, 17) la presunzione di considerarsi senza difetti, nella ritenuta abbondanza di ricchezze che paiono renderla sufficiente a sé stessa. Si considera beata, e invece è misera (la miseria si oppone alla beatitudine), miserabile (perché abbisogna di commiserazione), povera (perché manca non solo del sufficiente, ma pure del necessario), cieca (perché difetta della prudenza e della previdenza con cui i ricchi, che reggono le città e consigliano i potenti, raccolgono, conservano e dispensano i beni materiali; così i ricchi di beni spirituali sono prudenti e conoscono i consigli divini), nuda (a differenza dei ricchi, che indossano vesti preziose e ornate). Sono i difetti comuni a un mendicante cieco, nudo, bisognoso, pieno di miserie e miserabile all’altrui sguardo. Di essi sono vestiti gli ignavi. Il difetto maggiore del vescovo (o della chiesa) di Laodicea è la tepidezza, il non trovarsi né nel calore della carità che esulta in Dio né nel freddo dell’infedeltà triste per i propri peccati, per cui gli viene detto: “Magari tu fossi freddo o caldo!” (Ap 3, 15). Meglio (secondo Riccardo di San Vittore) sarebbe trovarsi freddi infedeli per ignoranza, ma con possibilità di convertirsi all’ardore della vera giustizia, piuttosto che tiepidi rinunciatari di una via di perfezione intrapresa e apostati da un alto stato. Olivi cita un passo delle Collationes di Cassiano a conferma di come sia più facile che un infedele o un secolare acquisti fervore spirituale che un monaco vi ritorni dopo averlo perduto. Verso questi “tiepidi”, detestati da Dio, anzi da lui vomitati, gli uomini spirituali e i dottori debbono tralasciare di diffondere moniti o insegnamenti salutari cosicché, spregiata una terra sterile occupata da sterpi nocivi, spargano altrove il seme della parola salutare, in una nuova terra tra i pagani e i secolari, piuttosto che seminare sulle spine, secondo il comando del profeta Geremia (Jr 4, 3). I temi del tepore, del dispregio e del vomito sono propri degli ignavi, “a Dio spiacenti e a’ nemici sui”, sdegnati dalla misericordia e dalla giustizia divina, dei quali il dottore Virgilio, che applica i precetti dell’abate Daniele nelle Collationes di Cassiano, parla brevemente: “non ragioniam di lor, ma guarda e passa” (Inf. III, 50-51, 63).

●La parodia dell’esegesi relativa a Laodicea in due casi opera su altri luoghi del “panno” apocalittico. Il primo riguarda il “cattivo coro” degli angeli neutrali (vv. 37-39), il secondo la “setta d’i cattivi” con “l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto” (vv. 58-60). I ‘cattivi’ sono i prigionieri fatti dai Saraceni, secondo l’esegesi dell’apertura del quarto sigillo (Ap 6, 8), in cui il cavallo pallido (la morte, già parodiato nella lupa) designa Maometto e la sua setta, secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore seguita da Olivi. Da quando i Saraceni hanno iniziato a devastare la Chiesa non si è mai letto o ascoltato di miracoli fatti dai fedeli uccisi o resi schiavi, né che fosse stato dato il verbo della predicazione per convertire a Cristo gli infedeli e vivificarli o per confermare nella vita della fede i fedeli, ché anzi la maggior parte dei finiti in cattività è convolata alla setta mortifera. Tra i Saraceni non accade – e ciò da più di seicento anni – quanto era avvenuto con i pagani e gli eretici, fra i quali si moltiplicavano i fedeli e molti venivano convertiti alla fede.

Ad Ap 12, 18, l’“arena” terrestre, polverosa, sterile, divisa in innumerevoli particelle indurite, instabile e disperdibile a ogni vento, penetrata e sbattuta dall’acqua del mare o putrefatta dal sole, viene interpretata, nel senso di Gioacchino da Fiore, come la moltitudine di coloro che non sono del tutto infedeli ma neppure aderenti alla pietà cristiana con l’integra purezza della fede. Si tratta delle genti (i cristiani di Alessandria e della Siria) rimaste in aliqua sui parte nelle terre orientali conquistate dai Saraceni vicine al mare dei pagani, come l’arena è vicino al mare. A questa esegesi rinvia il “cattivo coro”, mischiato agli ignavi, degli angeli che furono per sé, né ribelli né fedeli a Dio e per questo cacciati dai cieli e non ricevuti dal profondo inferno (Inf. III, 37-39). Il motivo dell’“arena” introduce a sua volta le terzine degli ignavi, nella descrizione del “tumulto, il qual s’aggira / … come la rena quando turbo spira” (vv. 28-30). Le anime degli ignavi sono “mischiate a quel cattivo coro” degli angeli neutrali; anche il ‘mischiare’ li contamina con la gente saracena, un tempo di puro ferro, secondo Gioacchino da Fiore, ma poi mescolatasi con altre genti.

● Con “l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto” l’esegesi di riferimento è quella del sesto stato, cioè dei tempi moderni. L’“insegna / che girando correa tanto ratta, / che d’ogne posa mi parea indegna” è la parodia della “dignitas signatorum”, di coloro che sono chiamati a guidare la milizia di Cristo, e per questo sono nominati, all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3-4). I magnanimi segnati, nei quali non c’è traccia di viltà, sono votati al martirio, non però quello corporale degli antichi cristiani, ma quello psicologico inferto dai seguaci dell’Anticristo, che insinua il dubbio sulle verità di fede, che inganna con false Scritture e con la falsa immagine dell’autorità papale (prologo, Notabile X). Quanti resistono a questo martirio non negano il nome di Cristo, ma lo confessano aprendosi (Ap 3, 8). L’innominato è dunque un eletto a un’alta carica, il quale vive nel sesto stato della Chiesa e che, trovandosi nell’angustia della persecuzione dove è chiamato a testimoniare la regola evangelica, si sente inadeguato, vile, e per questo rifiuta la “guerra”. Viene meno al precetto dato alla sesta chiesa – «“et non negasti nomen meum” scilicet in angustia persecutionis, aliter enim non est magnum non negare nomen Christi» -, per cui il suo è un “gran rifiuto” (negare equivale a rifiutare), fatto dal Vicarius Christi, colui che in terra ne porta il nome. Tutti gli indizi portano a Celestino V, come ben videro i contemporanei. Anfiarao, l’antico re di Argo, ha abbandonato la guerra tebana (Inf. XX, 21-36); il dubbio ha investito Dante se intraprendere “la guerra / sì del cammino e sì de la pietade”, ma poi il poeta si è aperto alle parole di Virgilio (Inf. II, 3-5; 127-132); Guido da Montefeltro non ha negato di fronte a Bonifacio VIII, confessando però la frode ingannato da una falsa immagine papale (Inf. XXVII, 100-111). Al contrario, “in tanta guerra”, il giovinetto Stefano “de li occhi facea sempre al ciel porte” (Purg. XV, 106-114) e Francesco, per quanto di vili origini come Pietro del Morrone, aprì a Innocenzo III la sua dura intenzione di vita (Par. XI, 88-93). Quanto Jacopone aveva realisticamente paventato, che la grande dignità alla quale l’eremita era stato assunto fosse pari alla tempesta che l’attendeva, viene da Dante certificato nel senso che il papa non seppe “portar ritto el gonfalone” apostatando da un alto stato.

■ La grande parodia fornisce, nel suo carattere polifonico, “e piedi e mano” alle perfezioni di Cristo sommo pastore, appropriandole liberamente ai dannati, come note dissonanti che suonano quanto è da Lui estraneo e diverso, ai purganti e ai beati; di esse si fregiano Virgilio, Caronte o Catone: manto (1, 13), capelli (1, 14), occhi (1, 14), piedi (1, 15).

“A la riva d’un gran fiume”, memore del grande fiume Eufrate che scorreva nell’antica Babilonia (Ap 16, 12; Inf. III, 71), Caronte è vestito con le prerogative della quarta perfezione di Cristo, che si mischiano con le immagini tratte dall’Eneide: «Charon, cui plurima mento / canities inculta iacet … iam senior – reverenda et preclara sapientie et consilii maturitas per senilem et gloriosam canitiem capitis et crinium designata, unde subdit: “caput autem eius et capilli erant candidi tamquam lana alba et tamquam nix” – un vecchio, bianco per antico pelo» (Aen., VI, 299-300, 304; Ap 1, 14; Inf. III, 83). Di Cristo vengono citate le due vie, corrispondenti al calore della bianca lana e al freddo della neve, entrambe volte alla punizione: “i’ vegno per menarvi a l’altra riva / ne le tenebre etterne, in caldo e ’n gelo … le lanose gote” (Inf. III, 86-87, 97). Gli “occhi di bragia” rinviano alla quinta perfezione (Ap 1, 14; 19, 12; v. 109), consistente nel fervido, splendente e perspicace zelo che osserva intorno ogni atto, intenzione o cenno delle chiese, per cui si dice: “e i suoi occhi fiammeggianti come fuoco”. La fiamma degli occhi ruota per acre zelo (Ap 9, 7.9; v. 99), a differenza del virgiliano “stant lumina flamma” (Aen. VI, 300). Si manifesta al modo di Cristo giudice: «”Ecce venit” … “veniam tibi”, id est contra te – Ed ecco verso noi venir … i’ vegno» (Ap 1, 7; 2, 12; vv. 82, 86). Batte col remo le anime pigre come Cristo usa la spada, cioè le vive parole, per condannare (Ap 2, 12; v. 111). Separando i buoni (Dante) dai malvagi, grida l’apocalittico “vae!” (“guai!”) contro quanti hanno reso la terra prava (Ap 11, 18; vv. 84, 88-89, 122).

Demonio peloso, come nella Babilonia descritta dai profeti (Ap 18, 2-3; vv. 83, 109), Caronte, non unico caso nel poema, è anche parodia fonosimbolica di Carlo Magno, il quale raccolse e radunò le reliquie della Chiesa, dopo le devastazioni saracene, a Roma, in occidente; fu allora istituita una vita “condescensiva”, cioè aperta alle moltitudini (che poi degenerò in rilassatezza e corruzione). Raccogliere i malvagi, membri della Chiesa carnale, è proprio di Caronte – “Caron dimonio, con occhi di bragia / loro accennando, tutte le raccoglie” -, il cui nome ha singolare consonanza con Karolus; il discendere e il radunarsi appartengono alle schiere dei dannati, sull’una e l’altra riva d’Acheronte (prologo, Notabile V; Inf. III, 109-110, 118-120; cfr. il sangue degli ignavi “che, mischiato di lagrime, a’ lor piedi / da fastidiosi vermi era ricolto”, vv. 67-69, parodia della piaga inferta ai piedi dai Manichei).

Come nell’Apocalisse i dieci re sono mossi con occulto ordine dalla giustizia divina, che fa coincidere la loro volontà con la propria e, spronati dal timore, consegnano “unus post alterum” la propria volontà alla bestia, devolvendo ad essa il potere regio che prima avevano libero, così le anime di quanti muoiono nell’ira di Dio sono pronte a passare al di là dell’Acheronte “l’una appresso de l’altra”, spronate dalla divina giustizia “sì che la tema si volve in disio” (Ap 17, 13.17; Inf. III, 70-75, 124-126).

La sintesi dell’Eneide con l’Apocalisse raggiunge l’apice con la celebre similitudine di Inf. III, 112-114: “Come d’autunno si levan le foglie / l’una appresso de l’altra, fin che ’l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie”, riferita al “mal seme d’Adamo” pronto a passare l’Acheronte, spronato dalla giustizia divina. La terzina, nel confronto tra Commedia e Lectura, va accostata a quella di Par. XXVIII, 115-117, riferita alla seconda terna della gerarchia angelica, “che così germoglia / in questa primavera sempiterna / che notturno Arïete non dispoglia”. L’Ariete è “notturno”, cioè visibile di notte, nell’autunno, mentre all’inizio della primavera sorge e tramonta con il sole. L’espressione traduce pertanto in poesia il concetto che nella città dei beati non vi sarà più notte (Ap 21, 25; “Nox enim non erit illic”). Su questo tema principale si innesta, come contrappunto, la tematica del ‘ladro’, trattata nei due passi simmetrici di Ap 3, 3 e 16, 15. Il ladro viene di notte (Ap 3, 3), come il giorno del giudizio: così scrive san Paolo ai Tessalonicesi invitandoli a vegliare e ad essere “figli della luce e del giorno” (1 Th 5, 2-7). E ad Ap 16, 15 si aggiunge: “Beato chi vigila e custodisce le sue vesti”, cioè le virtù e le buone opere, “affinché non vada nudo”, cioè spogliato delle virtù in modo che tutti vedano i suoi turpi peccati e la pena che verrà inflitta a sua confusione nel giorno del giudizio. Il verbo ‘spogliare’ è lo stesso proprio del notturno e autunnale Ariete.

È da notare, nella similitudine dei dannati con l’albero, l’accostamento del vedere, appropriato al ramo, con lo spogliarsi, motivi non presenti nella reminiscenza virgiliana – “Quam multa in silvis autumni frigore primo / Lapsa cadunt folia …” (Aen. VI, 309-310) – “fin che ’l ramo / vede a la terra tutte le sue spoglie” (Inf. III, 113-114) – «“ne nudus ambulet”, id est virtutibus spoliatus; “et videant”, scilicet omnes tam boni quam mali, “turpitudinem eius”» (Ap 16, 15) -, e che sono invece nell’esegesi di Ap 16, 15. È pertanto irricevibile, per motivi diversi da quelli addotti dal Petrocchi, la più facile variante rende: l’albero, vedendo a terra le sue foglie, partecipa della tristezza e miseria di “quelli che muoion ne l’ira di Dio”.

■Dal punto di vista della stesura, il terzo canto dell’Inferno registra un’ampia e accurata elaborazione dei temi della Lectura super Apocalipsim, in particolare nelle variazioni sui temi dell’istruzione data alla chiesa di Laodicea (i temi non sono tratti solo dall’Apocalisse in sé, ma da questa secondo l’esegesi di Olivi). Vi sono tuttavia alcuni versi che non sembrano rinviare a passi esegetici; il fenomeno, molto più ampio nei canti VI, VII, VIII e XI, sarà da valutare una volta esaminati compiutamente il primo gruppo di canti (a partire dal XII la rete semantica riferibile ciclicamente ai sette stati oliviani è più estesa, organizzata e compatta; alcune considerazioni preliminari sono state formulate in sede di esame di Inf. I). Una varietà di motivi pervade i versi relativi alla porta dell’inferno, come pure quelli che descrivono il passaggio dell’Acheronte. In questi ultimi, per la prima volta, il “poema sacro” si misura con l’Eneide, e lo fa concordandola con l’escatologia oliviana, cioè con la storia dei segni divini nel tempo umano, del quale Cristo è il centro.

[1] G. GÜNTERT, Canto III, in Lectura Dantis Turicensis, a cura di G. Güntert e M. Picone, Inferno, Firenze 2011, pp. 49-60: 51.

Inferno III |

Legenda [3] : numero dei versi; 18, 10 : collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo/i e versetto/i dell’Apocalisse [Ap]; Not. III : collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. Varianti rispetto al testo del Petrocchi.Qui di seguito viene esposto Inf. III con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim [html] [PDF] ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (PDF; introduzione in html). In quella sede è stato attribuito un diverso colore a ogni singolo status o gruppo di materia esegetica; in questo caso l’attribuzione dei colori segue il principio della maggiore evidenza. Ogni tabella sinottica, qui presentata o alla quale si rinvia in quanto già esaminata in altra sede, è preceduta o seguita da una parte esplicativa. |

‘Per me si va ne la città dolente, 21, 12; 18, 10

|

Abbreviazioni e avvertenze

Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.

LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.

Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).

Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.

Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.

In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.

Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.

Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994. Si tiene anche conto della recente edizione a cura di G. INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA.

I

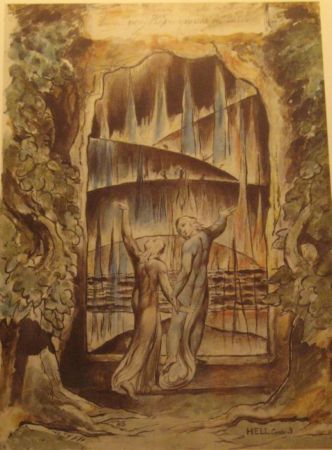

LA PORTA DOLOROSA

■ L’imitazione di Cristo, tema fondamentale sul quale il “poema sacro”, fin dal primo verso, opera innumerevoli variazioni, tocca anche la scritta sulla porta dell’inferno. Essa ripete tre volte “Per me si va”. Rovesciate e adattate al loro duro senso, sono le parole di Cristo in Giovanni 10, 9: “Io sono la porta. Chi entrerà per me sarà salvato”, accompagnate da una triplice ripetizione del dolore: “ne la città dolente … ne l’etterno dolore … tu vedrai le genti dolorose”, per quanto la terza volta sia fuori della scritta, nelle parole di Virgilio (Inf. III, 1, 2, 17). Nell’esegesi, Cristo ad Ap 21, 12 è detto fondamento, porta e portinaio della Gerusalemme celeste. Ad Ap 4, 2 Olivi propone l’immagine della porta della tomba di Cristo, sulla quale era posta una pietra grande e pesante che fu rimossa al momento della resurrezione e dell’uscita dal sepolcro. Essa designa il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, che chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso all’intelligenza spirituale. Nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. Così al sommo della porta dell’inferno sono scritte parole di colore oscuro e dal senso duro, non solo minacciose, ma pure chiuse a ogni illuminazione spirituale (Inf. III, 10-12). I motivi del chiudere e della durezza segnano la descrizione del fondo dell’inferno, “nel loco onde parlare è duro”, che necessita di rime “aspre e chiocce”: in suo aiuto il poeta, memore di Stazio (Theb. X, 873-877) e dell’Ars poetica di Orazio (vv. 394-396), che fa concordare con l’esegesi apocalittica, invoca le Muse, le quali aiutarono Anfione “a chiuder Tebe” traendo con il suono della lira le pietre delle mura dal monte Citerone (Inf. XXXII, 10-14). È anche “cosa dura” dire della “selva selvaggia e aspra e forte” (Inf. I, 4-5). L’Inferno, che potrebbe definirsi l’Antico Testamento del “poema sacro”, è il luogo dell’antica lapidea durezza, dell’impetrarsi, del parlare duro di cose dure a dirsi, del duro giudizio, del senso duro della scritta al sommo della porta, dei duri lamenti, dei duri demoni, dei duri veli del gelo, della gravezza.

■ La “città dolente” è parodia di Babylon, la prostituta apocalittica, incenerita. Piangono i re della terra la caduta improvvisa e irreparabile della grande città, «“dicentes”, scilicet plangendo: “Ve, ve, ve”» (Ap 18, 10). È il modo di Francesca: “dirò come colui che piange e dice” (Inf. V, 126), ove si passa dalla prima alla terza persona. E Ugolino: “parlare e lagrimar vedrai insieme” (Inf. XXXIII, 9). Triplicano i re la dolorosa interiezione, parlano di Babilonia in terza persona e poi in seconda, al modo di coloro che prima piangono con sé stessi, poi si rivolgono alla persona compianta. Ai tre sodomiti che gli hanno chiesto (per bocca di Iacopo Rusticucci) se cortesia e valore dimorino “ne la nostra città sì come suole”, riferendosi ad essa in terza persona, Dante risponde direttamente in seconda persona: “La gente nuova e i sùbiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni” (Inf. XVI, 73-75). La dolorosa scritta sulla porta dell’inferno ripete per tre volte “Per me si va”; l’anafora distingue ancora il dire di Francesca, che ripete per tre volte “Amor”.

Anche i mercanti piangono la perdita del lucro acquistato nei commerci con Babilonia, ora che è caduta (Ap 18, 11-14, 17.19). Il linguaggio mercantile – l’acquistare e il tristo perdere nel pianto, il perdere ogni speranza di guadagni, l’equivoco tra merce (il lucro) e mercede (il premio), il navigare per vie più o meno gravi verso porti più o meno lontani, la fine delle delizie di Babilonia, desideri per anime sensuali – segna molti luoghi dei primi canti del poema: Dante che prima acquista e poi perde piangendo, a causa della lupa, la salita del “dilettoso monte”, “ch’io perdei la speranza de l’altezza” (Inf. I, 54-57); al quale Caronte dice che dovrà passare “per altra via, per altri porti”, portato da “più lieve legno” (Inf. III, 88-93); le parole scritte sulla porta: “per me si va tra la perduta gente … Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate” (vv. 3, 9); le anime del Limbo, delle quali dice Virgilio che non peccarono, ma se hanno meriti (“mercedi”) non basta, perché non furono battezzate, cui è pertanto applicato il tema della speranza perduta: “Per tai difetti, non per altro rio, / semo perduti, e sol di tanto offesi / che sanza speme vivemo in disio” (Inf. IV, 31-42). Quest’ultimo, più che al carnale appetito delle delizie perdute (Ap. 18, 14: “I pomi che la tua anima desidera … si sono allontanati da te”) è da ricondurre al desiderio dei santi padri dell’Antico Testamento, i quali nel Limbo piangono e sospirano con desiderio affinché il libro della vita venga loro aperto, secondo quanto si dice ad Ap 5, 4. Su tutti questi temi mercantili, di infernale economia del lucro, la variazione più distante è per l’ottavo cielo, dove discendono trionfalmente le schiere di Cristo e la Vergine: “Quivi si vive e gode del tesoro / che s’acquistò piangendo ne lo essilio / di Babillòn, ove si lasciò l’oro” (Par. XXIII, 133-135; cfr. le parole di san Pietro a Par. XXVII, 40-42).

Al contrario di quella che grava su Babylon, la maledizione dei pastori non ha fatto perdere a Manfredi la speranza: “Per lor maladizion sì non si perde, / che non possa tornar, l’etterno amore, / mentre che la speranza ha fior del verde” (Purg. III, 133-135). Perderanno, invece, i Senesi la speranza di mantenere il controllo di Talamone e ancor più “vi perderanno li ammiragli” (i “gubernatores” dell’esegesi), secondo Sapìa (Purg. XIII, 151-154).

■ La scritta sulla porta dell’inferno mostra, ancora, temi provenienti dall’esegesi del primo dei tre angeli di Ap 14, 6-12. La prima “ratio motiva”, che cioè muove, il primo angelo (Ap 14, 6-7), è il timore della “potestativa deitas”; la seconda è la vicinanza del giudizio; la terza il riconoscere a Dio la creazione di tutte le cose (su questo punto l’esegesi dell’angelo travasa in quanto si afferma, a Par. XIX, 40-42, di “Colui che volse il sesto / a lo stremo del mondo”); la predicazione di questo angelo è inoltre eterna e riguarda cose eterne. Sono motivi scritti sulla porta: “Giustizia mosse il mio alto fattore; / fecemi la divina podestate … Dinanzi a me non fuor cose create / se non etterne, e io etterno duro” (Inf. III, 4-5, 7-8). Si rileva lo sviluppo del tema della creazione nell’esegesi di Ap 3, 14 (settima chiesa), e la corrispondenza, in entrambi i casi segnata dalla presenza avverbiale, tra “e io etterno duro” (non dunque l’aggettivo “etterna”) e “sempiternaliter … perdurat” ad Ap 19, 3.

L’angelo che conduce Giovanni nel deserto della contemplazione spirituale gli spiega, nella sesta visione (Ap 17, 7-18), il mistero della prostituta e della bestia che la porta. Dice che “qui”, cioè in queste parole e in quelle che seguono, “c’è un senso che richiede sapienza” (Ap 17, 9), perché le cose che restano da dire sono oscure e necessitano di un’esposizione. Se si collaziona Ap 17, 9 con l’esegesi della porta del sepolcro di Cristo gravata dal lapideo duro senso letterale proprio dell’Antico Testamento (Ap 4, 1-2: ‘radice’ della seconda visione dei sette sigilli) si ritrovano ancora i fili con cui sono tessuti i versi che seguono quelli contenenti la “scritta morta” (Inf. III, 10-21): parole scritte di colore oscuro e dal senso duro, di fronte alle quali l’espressione di Virgilio, “Qui si convien lasciare ogne sospetto” (v. 14), pare ripetere quella dell’angelo, che “qui” si richiede sapienza. In altro luogo, ad Ap 13, 18, si dice che “qui”, cioè in questo luogo, si richiede il segreto di una grande sapienza per comprendere il numero del nome della bestia. Virgilio dice a Dante non solo che “qui” bisogna lasciare ogni sospetto e viltà, ma anche che sono venuti al luogo dove egli vedrà “le genti dolorose / ch’hanno perduto il ben de l’intelletto” (vv. 16-18; per l’espressione “noi siam venuti al loco” cfr. Ap 20, 8), che cioè non hanno più sapienza. Quindi, dopo averlo confortato prendendolo per mano (il tema proviene dalla dodicesima perfezione di Cristo sommo pastore, ad Ap 1, 17), mette Dante “dentro a le segrete cose” (vv. 19-21).

Tab. I.1

Tab. I.2

Inf. XVI, 67-69, 73-75cortesia e valor dì se dimora

|

Inf. V, 126, 139-140; XXXIII, 9dirò come colui che piange e dice ……Mentre che l’uno spirto questo disse,

|

|

[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 10-12.14.17.19 (VIa visio)] Et ideo convertentur ad luctum “dicentes”, scilicet plangendo : “Ve, ve, ve” (Ap 18, 10), id est summa et summe stupenda et lugenda maledictio et dampnatio est ista, scilicet “civitas illa magna Babilon, civitas illa fortis, quoniam una hora venit iudicium tuum”, id est tota dampnatio tua! Loquuntur autem primo de ea in tertia persona et postea in secunda secundum modum plangentium et stupentium, qui primo stupent secum et mox vertunt considerationem suam quasi ad personam quam plangunt. Triplicatio autem dolorose interiectionis, scilicet ipsius “ve”, significat vehementiam stuporis et planctus et casus quem plangunt et etiam consuetum modum graviter plangentium. Et potest legi: Ve, ve, ve, civitas illa magna, quomodo sic cecidit vel cecidisti! […]

|

||

Inf. I, 52-60questa mi porse tanto di gravezza

|

||

Inf. III, 1-3, 9, 16-18, 88-93‘Per me si va ne la città dolente,

|

Par. XXIII, 133-135; XXVII, 40-42

Quivi si vive e gode del tesoro

che s’acquistò piangendo ne lo essilio

di Babillòn, ove si lasciò l’oro.

Non fu la sposa di Cristo allevata

del sangue mio, di Lin, di quel di Cleto,

per essere ad acquisto d’oro usata

Inf. IV, 31-45

Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi 7, 13

che spiriti son questi che tu vedi?

Or vo’ che sappi, innanzi che più andi,

ch’ei non peccaro; e s’elli hanno mercedi,

non basta, perché non ebber battesmo,

ch’è porta de la fede che tu credi;

e s’e’ furon dinanzi al cristianesmo,

non adorar debitamente a Dio:

e di questi cotai son io medesmo.

Per tai difetti, non per altro rio,

semo perduti, e sol di tanto offesi

che sanza speme vivemo in disio”.

Gran duol mi prese al cor quando lo ’ntesi,

però che gente di molto valore

conobbi che ’n quel limbo eran sospesi.

Par. XXVI, 118-120

Quindi onde mosse tua donna Virgilio,

quattromilia trecento e due volumi

di sol desiderai questo concilio

[LSA, cap. V, Ap 5, 4 (radix IIe visionis)] Item fletus hic quantus fuit in sanctis patribus ante Christum; cum etiam essent in limbo inferni, quanto desiderio suspirabant ut liber vite aperiretur eis et omnibus cultoribus Dei!

Purg. III, 133-135

Per lor maladizion sì non si perde,

che non possa tornar, l’etterno amore,

mentre che la speranza ha fior del verde.

Purg. XIII, 151-154

Tu li vedrai tra quella gente vana

che spera in Talamone, e perderagli

più di speranza ch’a trovar la Diana;

ma più vi perderanno li ammiragli.

Tab. I.3

[LSA, cap. XIV, Ap 14, 6-7 (IVa visio, VIum prelium)] “Et vidi alterum angelum” (Ap 14, 6). Hic subditur trina predicatio trini ordinis doctorum, per tres angelos designatorum non solum propter misterium Trinitatis sed etiam propter tria ad mundum convertendum vel plenius elevandum in Deum valde utilia.

|

||

[LSA, cap. XIX, Ap 19, 3 (VIa visio)] Deinde redit ad explicandum effectum et signum prefati iudicii et vindicte dicens: “Et fumus eius”, id est tenebrosa amaritudo tormentorum eius, “ascendit in secula seculorum”, id est sempiternaliter in sua altitu-dine et vivacitate perdurat.Par. XV, 10-12Bene è che sanza termine si doglia

|

Purg. XIII, 28-30La prima voce che passò volando

|

|

II

LA CHIESA DEI TIEPIDI

■ A Laodicea, l’ultima delle sette chiese d’Asia, Cristo si presenta come l’“Amen”, cioè il vero “testimone fedele e verace, che è il principio”, cioè la prima causa, “della creazione di Dio”, che crea ogni cosa dal nulla e ricrea gli eletti infondendo la grazia (Ap 3, 14). I santi vengono chiamati “creature di Dio”, secondo quanto detto nella lettera di san Giacomo – “Di sua volontà egli ci ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo l’inizio delle sue creature” (Jc 1, 18) –, e nella lettera di san Paolo agli Efesini – “Siamo sua fattura, creati in Cristo Gesù per le opere buone” (Eph 2, 10). Al vescovo di Laodicea Cristo si propone in modo tale da fargli comprendere che quanto dirà contro di lui deriva da infallibile verità e fedeltà e in modo da ferire e spezzare la sua presunzione, per cui riteneva con arroganza di avere il bene quasi ne fosse lui stesso e non Cristo la prima causa. Egli insegna inoltre all’ultimo periodo della Chiesa, designato da questo vescovo, a ripensare il primo inizio della creazione di tutte le cose e il primo inizio della formazione della Chiesa stessa e la prima causa. Come ai primi viene rappresentato il giudizio finale, così agli ultimi il primo principio, per insegnarci a stare fissi in entrambi, ad umiliarci nella loro contemplazione, a infiammarci d’amore per la somma causa e a rendere grazie del nostro inizio e della finale consumazione.

Il tema della creazione è cantato da Beatrice, “fatta da Dio, sua mercé, tale”, da non essere toccata dalla miseria dei dannati né assalita dal fuoco dell’inferno, al quale non teme di scendere (Inf. II, 91-93): la miseria è uno dei difetti che Cristo rimprovera al vescovo di Laodicea (Ap 3, 15). Il tema si ritrova tra le “parole di colore oscuro” scritte sulla porta dell’inferno: “Giustizia mosse il mio alto fattore; / fecemi la divina podestate …” (Inf. III, 4-6), e con Ciacco: “tu fosti, prima ch’io disfatto, fatto” (Inf. VI, 42; l’esegesi è stata compiutamente esaminata altrove).

Nella tabella sono mostrate altre variazioni su questa parte di esegesi relativa a Laodicea. Segue infatti la riprovazione del difetto maggiore del vescovo o della chiesa (le istruzioni date alle sette chiese d’Asia sono dirette sia al singolo vescovo come all’intera comunità ecclesiale), che in questo caso è la tepidezza, il non trovarsi né nel calore della carità che esulta in Dio né nel freddo dell’infedeltà triste per i propri peccati: “Magari tu fossi freddo o caldo!” (Ap 3, 15). Il senso è che meglio sarebbe trovarsi freddi infedeli per ignoranza, ma con possibilità di convertirsi all’ardore della vera giustizia, piuttosto che tiepidi rinunciatari di una via di perfezione intrapresa e apostati da un alto stato. L’“utinam frigidus esses” risuona nell’apostrofe contro i traditori che stanno in Cocito, “mal creata plebe” (si è visto che il tema della creazione appartiene anch’esso alla settima chiesa), che meglio sarebbe stata in vita pecore o capre, ossia ignoranti e umili (Inf. XXXII, 13-15).

Al momento del primo sogno di Dante nel purgatorio, è l’ora in cui la rondinella “comincia i tristi lai” ricordando i “suo’ primi guai” (la trasformazione di Filomela in rondine) e in cui la mente, più peregrina dalla carne, è quasi divina nelle visioni (Purg. IX, 13-18). L’immagine traduce il ricordare la prima causa, che è anche vera, da parte dell’ultima chiesa (che corrisponde all’approssimarsi dell’alba), e l’essere contristato dei propri peccati e dunque ‘freddo’ (nei versi il ‘freddo’ dell’ora non è reso esplicito, ma richiamato dai “tristi lai”, perché ‘freddo’ e ‘triste’ sono nell’esegesi equivalenti).

Il rimprovero verso la tepidezza di Laodicea è soprattutto appropriato agli ignavi, e su vasta scala. Ma non solo. Non essere né freddi per la tristezza derivante dalla miseria dei propri peccati né caldi per l’esultare in Dio con fervida devozione è tema che passa nel “misero modo” che “tegnon l’anime triste di coloro / che visser sanza ’nfamia e sanza lodo” (Inf. III, 34-36), ma anche, con ben altro valore, nella sembianza “né trista né lieta” delle quattro grandi ombre di poeti incontrate nel Limbo (Inf. IV, 82-84). Costoro non peccarono, e quindi non possono essere tristi; però, per quante “mercedi” abbiano che li rendono onorati (a differenza degli ignavi), “non adorar debitamente a Dio”, e quindi non possono ora letiziare nella lode divina (vv. 33-42).

Tab. II.1

Inf. VI, 40-42“O tu che se’ per questo ’nferno tratto”,

|

Par. XXXIII, 2, 4-6umile e alta più che creaturatu se’ colei che l’umana natura

|

|

[LSA, cap. III, Ap 3, 14-15 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Hiis autem, sicut et in ceteris ecclesiis, premittit preceptum de istis scribendis ac deinde proponitur Christus loquens, ibi (Ap 3, 14): “Hec dicit amen”, id est verus seu veritas; vel “amen”, id est vere; “testis fidelis et verus, qui est principium”, id est prima causa, “creature Dei”, et hoc tam creando omnia de nichilo quam recreando electos per infusionem gratie. Sancti enim <anthonomasice> dicuntur creature Dei, secundum illud epistule Iacobi capitulo I° (Jc 1, 18): “Voluntarie genuit nos verbo veritatis, ut simus initium aliquod creature eius”. Et ad Ephesios II° dicit Apostolus (Eph 2, 10): “Ipsius sumus factura, creati in Christo Ihesu in operibus bonis”.

|

||

Inf. XXXII, 13-15Oh sovra tutte mal creata plebe

|

Purg. IX, 13-15Ne l’ora che comincia i tristi lai

|

|

■ Il difetto maggiore del vescovo (o della chiesa) di Laodicea è la tepidezza, il non trovarsi né nel calore della carità che esulta in Dio né nel freddo dell’infedeltà triste per i propri peccati, per cui gli viene detto: “Magari tu fossi freddo o caldo!” (Ap 3, 15). Meglio (secondo Riccardo di San Vittore) sarebbe trovarsi freddi infedeli per ignoranza, ma con possibilità di convertirsi all’ardore della vera giustizia, piuttosto che tiepidi rinunciatari di una via di perfezione intrapresa e apostati da un alto stato. Olivi cita un passo delle Collationes di Cassiano [1] (360 ca-435) a conferma di come sia più facile che un infedele o un secolare acquisti fervore spirituale che un monaco vi ritorni dopo averlo perduto. Verso questi “tiepidi”, detestati da Dio, gli uomini spirituali e i dottori debbono tralasciare di diffondere moniti o insegnamenti salutari cosicché, spregiata una terra sterile occupata da sterpi nocivi, spargano altrove il seme della parola salutare, in una nuova terra tra i pagani e i secolari, piuttosto che seminare sulle spine, secondo il comando del profeta Geremia (Jr 4, 3). L’ammonimento è rivolto a tutti coloro che hanno rinunciato a questo mondo e alla carnalità ma che poi, ritenendo di aver raggiunto il vertice della perfezione, sono lenti nel liberarsi dalle passioni e vengono così trovati in uno stato di tepidezza e rigettati dalla bocca di Dio. A differenza del freddo e del caldo, il tiepido provoca infatti nausea e vomito. I cibi freddi, recati alla bocca, si convertono in calore e diventano salutari e soavi, quelli viziati da tepidezza non solo non possono essere recati alle labbra, ma neppure guardati da lontano senza orrore. Così coloro che vengono ricevuti nelle viscere della carità, fattisi tiepidi, vengono vomitati poiché, pur potendo offrire un cibo salutare, sono diventati nauseabondi e detestabili. È più facile pertanto che un secolare o un pagano, acceso dall’ardore dello spirito, ascenda dal gelido stato di infedeltà alla fonte della vera purificazione, che vi riascenda un monaco nel quale sia scemato l’originario fervore e si ritenga ricco di beni spirituali e di nulla indigente, quando invece, fatto più deteriore del secolare o pagano, è misero, cieco, nudo e bisognoso di correzione.

I temi del tepore, del dispregio e del vomito sono propri degli ignavi, “a Dio spiacenti e a’ nemici sui”, sdegnati dalla misericordia e dalla giustizia divina, dei quali il dottore Virgilio, che applica i precetti dell’abate Daniele nelle Collationes di Cassiano, parla brevemente: “non ragioniam di lor, ma guarda e passa” (Inf. III, 50-51, 63; da considerare, al v. 31, la variante orror di error : ciò che è tiepido non può essere guardato senza orrore).

All’esegesi dell’istruzione data a Laodicea rinviano molti altri luoghi del poema. Il tema del tepore pernicioso ritorna ad esempio in un momento di grave pericolo, che insinua nell’animo il desiderio di rinunciare: il volo in groppa a Gerione verso Malebolge (Inf. XVII, 85-90). Allorché Virgilio lo invita a salire sul fiero animale, Dante prova tremando il senso di nausea e di vomito che il malato di “quartana” ha per i luoghi freddi (lo stesso sentimento proverà di fronte ai “gelati guazzi” di Cocito in Inf. XXXII, 70-72). La vergogna vince però la paura e il poeta non rinuncia ad andare avanti. Rispetto al commento scritturale, nei versi si conserva il tema della nausea mentre il freddo perde il suo valore positivo (di potersi trasformare in caldo) nei confronti del tiepido.

È Virgilio a invitare il gigante Anteo a non avere “schifo” di deporre lui e Dante al fondo dell’Inferno, “dove Cocito la freddura serra” (Inf. XXXI, 122-123). E in effetti il chinarsi di Anteo, senza “fare dimora” sul “fondo che divora / Lucifero con Giuda”, apparenta a suo modo il gigante a quei santi perfetti del quinto stato che condiscendono solo per la carità e l’utilità degli infermi senza per questo macchiarsi di impurità, nel caso senza contaminarsi coi traditori e gli apostati, dei quali colui che nella piana di Zama recò “già mille leon per preda” può ben avere “schifo”. Quei santi non verranno cancellati dal libro della vita, riceveranno anzi gloria e fama, secondo quanto esposto nell’esegesi della quinta vittoria, ed è la fama che brama Anteo (Ap 3, 5).

Pur nel prevalere dell’asceta Cassiano citato da Olivi, c’è spazio anche per la trasformazione dell’esegesi di Riccardo di San Vittore dell’“utinam frigidus esses”: risuona nell’apostrofe contro i traditori che stanno in Cocito, “mal creata plebe” (riflettere sulla propria creazione o principio appartiene anch’esso alla settima chiesa: Ap 3, 14), che meglio sarebbe stata in vita pecore o capre ignoranti e umili (Inf. XXXII, 13-15).

Lo stesso tema pervade la similitudine dei lussuriosi purganti nel settimo girone – “Poi, come grue ch’a le montagne Rife / volasser parte, e parte inver’ l’arene, / queste del gel, quelle del sole schife” (Purg. XXVI, 43-45) -, che cioè volino o al freddo o al caldo, quasi evitando comunque il tiepido (non esplicitato) come ingiunto al settimo vescovo. Le due schiere (lussuriosi secondo natura e contro), nel dipartirsi dopo essersi incontrate, “tornan, lagrimando, a’ primi canti” (vv. 46-48), cioè al principio, come deve fare la settima e ultima chiesa (Ap 3, 14); “lagrimando”, in quanto a questa è proposto il collirio pungente e lacrimativo, che fa riflettere sui propri difetti (Ap 3, 18). Dante, al quale è appropriato in senso negativo il tema della cecità: “Quinci sù vo per non esser più cieco” (v. 58), va “pensoso” di fronte a Guinizzelli (v. 100); Arnaut Daniel piange e va cantando, riflettendo afflitto sulla passata follia (vv. 142-143). Nel dubbio se accettare o meno il viaggio propostogli da Virgilio, Dante è come i fioretti chiusi dal gelo che si aprono al sole; passa dal freddo al caldo senza l’intermedio, pernicioso tepore (Inf. II, 127-129).

Alla chiesa di Laodicea e al suo vescovo viene rimproverata (Ap 3, 17) la presunzione di considerarsi senza difetti, nella ritenuta abbondanza di ricchezze che paiono renderla sufficiente a sé stessa. Essa si considera beata, e invece pecca di ignoranza dei propri difetti: è misera (la miseria si oppone alla beatitudine), miserabile (perché abbisogna di commiserazione), povera (perché manca non solo del sufficiente, ma pure del necessario), cieca (perché difetta della prudenza e della previdenza con cui i ricchi, che reggono le città e consigliano i potenti, raccolgono, conservano e dispensano i beni materiali; così i ricchi di beni spirituali sono prudenti e conoscono i consigli divini), nuda (a differenza dei ricchi, che indossano vesti preziose e ornate). Sono i difetti comuni a un mendicante cieco, nudo, bisognoso, pieno di miserie e miserabile all’altrui sguardo.

La cecità, inoltre, è duplice: c’è quella che proviene dall’ignoranza che riconosce tuttavia umilmente sé stessa come tale, e quella che nell’ignoranza presume il contrario. Come la perfezione della conoscenza sta nel sapere di sapere, così la somma ignoranza sta nell’ignorare di essere ignorante e stolto.

Da questa esegesi, in cui né Riccardo di San Vittore né Gioacchino da Fiore, le due “auctoritates” dell’Olivi, assumono particolare rilievo, il tema del mendico e dei suoi difetti si insinua ancora tra gli ignavi. Al vescovo di Laodicea viene detto “quia tu es miser” (Ap 3, 17), e Virgilio dice di essi: “… Questo misero modo / tegnon l’anime triste di coloro / che visser sanza ’nfamia e sanza lodo” (Inf. III, 34-36). Dell’uno si dice: «“et miserabilis” … quod vident te indigere Dei et ipsorum miseratione … “et cecus” … “et nudus”»; degli altri: “e la lor cieca vita è tanto bassa … misericordia e giustizia li sdegna … erano ignudi” (vv. 47, 50, 65). Contro la miseria, l’essere miserabile e povero, il vescovo di Laodicea viene invitato ad acquistare oro ignito e sottoposto a prova (Ap 3, 18), mentre gli ignavi sono “sciaurati” (vili, quasi fossero, per concordia nel suono delle parole, ‘senz’oro’: v. 64). Cristo stimola il vescovo della settima chiesa a imitare i santi esempi usando nel senso di ‘zelare per il bene’ un verbo – “emulari” – che ha però anche il significato di ‘invidiare’ (Ap 3, 19): così gli ignavi dalla cieca vita “ ’nvidïosi son d’ogne altra sorte” (v. 48).

Una variazione dei motivi compare all’inizio di Inf. XXIV (vv. 1-30). Il turbamento di Virgilio di fronte al guasto ponte della sesta bolgia è reso con la similitudine del villanello che abbisogna del foraggio per il bestiame, “in quella parte del giovanetto anno / che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra” (tra gennaio e febbraio), e che sconfortato non sa il da farsi di fronte a quella che crede neve e invece è brina che presto si scioglie ai raggi del sole facendogli riacquistare la speranza di pascere le sue pecorelle. Al villanello sono appropriati temi presenti nel rimprovero al vescovo di Laodicea: l’essere ignorante (“che non sa che si faccia”), misero e povero (“a cui la roba manca”, “come ’l tapin”). Virgilio, invece, se è rimasto turbato d’ira per essersi fatto ingannare dai Malebranche bugiardi, dimostra di aver riacquistato tutta la sua sicurezza e di essere dotato di tutte le virtù contrarie alla “cecità” rimproverata al vescovo, nonostante l’ira gli abbia per poco offuscato l’occhio della mente: prende “consiglio” su come affrontare la via, si mostra previdente su quello che dovrà fare dopo (“E come quei ch’adopera ed estima, / che sempre par che ’nnanzi si proveggia”), indicando a Dante le schegge di roccia cui aggrapparsi e avvisandolo di provarle prima se siano salde in modo da potervisi reggere (da notare la variazione del “regunt” in “ti reggia”), mostra insomma di essere uno di quei “divites in spiritualibus … prudentes et scientes consilia summi Dei”.

Nella similitudine del villanello entrano anche i temi della quarta perfezione di Cristo come sommo pastore trattata nel primo capitolo (Ap 1, 14), i cui capelli sono bianchi come la lana e come la neve. La lana lenisce col calore, è molle, temperata e soave nel candore; la neve è fredda, congelata, rigida e intensa nel candore non sostenibile alla vista. Così la sapienza di Cristo, umore che impingua e purga le colpe, è da una parte calda per la pietà e condescensiva in modo contemperato alle nostre facoltà; è dall’altra astratta, rigida e intensa. Non a caso la similitudine del villanello cade “in quella parte del giovanetto anno / che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra”: il passaggio dalla neve alla sua bianca sorella brina segna il passaggio dal rigido inverno, gelato e chiuso, al condiscendere temperato e pietoso verso la necessità di cibo delle pecorelle. I ‘crini’ di Cristo (cfr. infra) designano anche il maturo consiglio, per cui il temprare i crini da parte del sole è speculare alla formazione di un provvido consigliarsi da parte di Virgilio.

I motivi del reggere, della prudenza, dell’essere sufficienti sono appropriati a Salomone, elogiato da Tommaso d’Aquino come re “sufficïente” e senza pari (Par. XIII, 94-96, 104-105). L’Aquinate invita anche alla prudenza nel giudicare sulla futura sorte delle anime, nella presunzione di vedere dentro al consiglio divino come credono “donna Berta e ser Martino” (i due nomi sono usati con un’accezione di disprezzo che corrisponde ai difetti rimproverati alla settima chiesa, vv. 139-142). L’esser ciechi per pena e mendichi è proprio degli invidiosi del secondo girone del purgatorio (Purg. XIII, 61-62).

[1] Sull’uso di questo autore da parte di Olivi cfr. A. A. DAVENPORT, Private Apocalypse: Spiritual Gnosis in Saint John Cassian and Peter John Olivi, in Ende und Vollendung. Eschatologische Perspektiven im Mittelalter, herausgegeben von J. A. Aertsen und M. Pickavé, Berlin-New York 2002 (Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln, 29), pp. 641-656.

Tab. II.2

[LSA, cap. III, Ap 3, 15 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Increpans ergo eum, subdit (Ap 3, 15): “Scio opera tua”, id est scientia iudiciali et improbativa, “quia neque calidus es”, scilicet per caritatem, “neque frigidus”, per infidelitatem vel per omnimodam vite secularitatem, quasi dicat: solam fidem et quandam exterioris religionis speciem absque igne caritatis habes.

|

||

Purg. XXIX, 4-6E come ninfe che si givan sole

|

Inf. XVII, 85-87, 106-112, 115Qual è colui che sì presso ha ’l riprezzo

|

|

[LSA, cap. III, Ap 3, 17-19 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Deinde hanc eius presumptionem improbat et falsificat per sex defectus intente sue presumptioni oppositos sueque presumptioni annexos.

|

||

Inf. III, 34-36, 46-51, 64-66Ed elli a me: “Questo misero modo

|

Inf. XXIV, 1-30In quella parte del giovanetto anno

|

|

|

|

|

■ Ad Ap 12, 18 (quarta visione, quinta guerra) si dice che il diavolo “stette fermo sull’arena del mare”, cioè sugli avanzi del vino purissimo dei quattro stati precedenti, corrottosi con l’eccezione di poche reliquie che nel quinto stato hanno conservato il seme della donna, osservando i comandamenti di Dio e dando testimonianza a Cristo (Ap 12, 18; cfr. anche l’esegesi del versetto precedente, 12, 17). L’“arena” terrestre, polverosa, sterile, divisa in innumerevoli particelle indurite, instabile e disperdibile a ogni vento, penetrata e sbattuta dall’acqua del mare o putrefatta dal sole, viene interpretata, nel senso di Gioacchino da Fiore, come la moltitudine di coloro che non sono del tutto infedeli ma neppure aderenti alla pietà cristiana con l’integra purezza della fede. Si tratta delle genti (i cristiani di Alessandria e della Siria) [2] rimaste in aliqua sui parte nelle terre orientali conquistate dai Saraceni vicine al mare dei pagani, come l’arena è vicino al mare. A questa esegesi rinvia il “cattivo coro”, mischiato agli ignavi, degli angeli che furono per sé, né ribelli né fedeli a Dio e per questo cacciati dai cieli e non ricevuti dal profondo inferno (Inf. III, 37-39). Il motivo dell’ “arena” introduce a sua volta le terzine degli ignavi, nella descrizione del “tumulto, il qual s’aggira / … come la rena quando turbo spira” (vv. 28-30). Sul significato di “cattivo” cfr. supra.

Pietro Alighieri, nella terza redazione del suo commento (ca. 1358) riconduce gli angeli neutrali a Ugo di San Vittore: “Et ex hoc dicit hic auctor in persona Virgilii quod anime dictorum captivorum unite sunt cum illis angelis qui non fuerunt boni nec mali tenendo cum Deo vel cum Lucifero, quos Ugo de Sancto Victore dicit puniri etiam extra Infernum in loco et aere caliginoso (…)” [3]. Ma il Vittorino, se ritiene possibile un diverso grado di punizione degli angeli caduti, non parla di una specie ignava [4]. Altre fonti accreditate sono gli Stromata di Clemente di Alessandria [5], la Visio Pauli (sec. V, dove sono puniti gli ignavi, non gli angeli) [6], la Navigatio sancti Brendani [7], il Parzival di Wolfram von Eschenbach (ca. 1210-1220) [8] (in queste due ultime ci sono gli angeli neutrali, ma non sono puniti all’inferno). Gli angeli neutrali hanno un’origine letteraria e teologica insieme [9]. Si tratta di opere precedenti la Commedia, ma da ciò non si può dedurre una conoscenza certa di questa o dell’altra da parte di Dante.

È certo invece che questi angeli danno “e piedi e mano” all’esegesi apocalittica di Gioacchino da Fiore che, spostata in avanti di un secolo quanto alla sua applicazione (Gioacchino termina la sua Expositio nel 1200) [10], li fascia con un criptico significato di storia contemporanea, dopo il luttuoso evento della caduta di San Giovanni d’Acri nel 1291, ultimo baluardo della cristianità in Terrasanta. Si ricordino le parole di Guido da Montefeltro sui cristiani compromessi con gli infedeli: “Lo principe d’i novi Farisei, / avendo guerra presso a Laterano, / e non con Saracin né con Giudei, / ché ciascun suo nimico era cristiano, / e nessun era stato a vincer Acri / né mercatante in terra di Soldano”, espressione, quest’ultima, che ben s’accorda con le parole di Gioacchino da Fiore su quanti “utrum sint christiani aut sarraceni dubitatur” (Inf. XXVII, 85-90).

Si noti che il tema dell’arena percorre tutti i canti dedicati all’“orribil sabbione” del terzo girone del settimo cerchio. Gli ultimi dannati sono gli usurai: “poco più oltre veggio in su la rena / gente seder propinqua al loco scemo”, cioè al burrone (Inf. XVII, 31-36). Sull’arena ma vicini a Malebolge, essi partecipano dell’instabilità degli ignavi; sono infatti violenti sui generis, contro la natura e l’arte (e quindi indirettamente contro Dio), ma pure quasi fraudolenti (Gerione, il simbolo della frode, nel salire dall’abisso arriva fin lì). Agli ignavi li accomuna il disprezzo che si esprime nel parlar poco: “Dicerolti molto breve … non ragioniam di lor, ma guarda e passa – Li tuoi ragionamenti sian là corti” (Inf. III, 45, 51; XVII, 40) [11].

[2] Si tratta, come Gioacchino precisa ad Ap 16, 19, di non pochi cristiani di Alessandria e di Siria e di altri luoghi,“qui tamen, si de moribus agitur, utrum sint christiani an sarraceni dubitatur” (Expositio, pars VI, distinctio I, f. 192va-b); cfr. G. L. POTESTÀ, Il tempo dell’Apocalisse. Vita di Gioacchino da Fiore, Bari 2004, pp. 319-320.

[3] Cfr. il testo in I commenti danteschi dei secoli XIV, XV e XVI, a cura di P. PROCACCIOLI, Roma 1999 (Archivio Italiano).

[4] UGO DI SAN VITTORE, Summa Sententiarum, II, iv; PL 176, col. 84 B-C.

[5] CLEMENTE ALESSANDRINO, Stromata, VII, 7; PG 9, coll. 466-467. È fonte sostenuta con decisione da B. NARDI, Dal “Convivio” alla “Commedia” (Sei saggi danteschi), Roma 1960 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi Storici, 35-39; ristampa anastatica, 1992), pp. 331-350: 338-339.

[6] TH. SILVERSTEIN – A. HILHORST, Apocalypse of Paul. A new critical edition of three long latin versions, Genève 1997 (Cahiers d’Orientalisme, XXI), 31, p. 136. È fonte sostenuta da G. INGLESE, in Dante Alighieri, Commedia. Revisione del testo e commento. Inferno, Roma 2007, p. 63, nt. a Inf. III, 39.

[7] NAVIGATIO SANCTI BRENDANI ABBATIS. From Early Latin Manuscripts, ed. C. Selmer, University of Notre Dame Press 1959, cap. 11, 16-48, pp. 22-25.

[8] WOLFRAM VON ESCHENBACH, Parzival, IX, 471, 15-25; XVI, 798, 11-22 (ed. a cura di L. Mancinelli. Traduzione e note di C. Gamba, Torino 1993).

[9] Per maggiori dettagli sulle fonti cfr. Dante e Gioacchino da Fiore, III.1; A. FORNI, Dante e Gioacchino da Fiore, in “Collectanea Franciscana”, 91 (2021), pp. 639-701: 663-667.

[10] Cfr. POTESTÀ, Il tempo dell’Apocalisse (nota 2), pp. 286-287.

[11] Da notare la rima “latino / vicino” a Inf. XXII, 65, 67, dove il motivo della Chiesa “latina” rimasta nel quinto stato come reliquia dopo le devastazioni saracene in Oriente, “vicina” e quasi mescolata alle impurità, è appropriato in modo sarcastico ai barattieri del quinta bolgia (il numero corrisponde allo stato della storia della Chiesa, al quale principalmente rinviano i versi relativi a quella zona). All’esegesi di Ap 12, 18 rinviano anche parole-chiave in Inf. XXIV, 85, 90 («“Et stetit”, scilicet dracho, “super arenam maris” – Più non si vanti Libia con sua rena … né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe») e Purg. V, 15, 18 (“et semper instabilis et ab omni vento dispergibilis – per soffiar di venti … perché la foga l’un de l’altro insolla”).

Tab. II.3

Inf. XXII, 64-67Lo duca dunque: “Or dì: de li altri rii

|

Inf. XXIV, 85, 88-90Più non si vanti Libia con sua rena ……né tante pestilenzie né sì ree

|

|

[LSA, cap. XII, Ap 12, 17.18 – 13, 1 (IVa visio, Vum prelium)] (Ap 12, 17) Utrique enim signanter vocantur reliqui seu reliquie, quia sicut bibita superiori et puriori et maiori parte vini vasis magni restant pauce reliquie cum fecibus quibus sunt propinque et quasi commixte, sic de plenitudine purissimi vini doctorum et anachoritarum tertii et quarti temporis remanserunt reliquie circa tempora Sarracenorum; ac deinde pluribus ecclesiis per Sarracenos vastatis et occupatis, Grecisque a romana ecclesia separatis, remansit in quinto tempore sola latina ecclesia tamquam reliquie prioris ecclesie per totum orbem diffuse. De utrisque ergo reliquiis simul agit, tum quia in utrisque remissio habundavit respectu perfectionis priorum, tum quia bestia sarracenica contra utrosque pugnavit quamvis primo contra primos. […]

|

[LSA, prologus, Notabile V; V status] Quia vero ecclesia Christi usque ad finem seculi non debet omnino extingui, ideo oportuit eam in quibusdam suis reliquiis tunc specialiter a Deo defendi et in unam partem terre recolligi, qua nulla congruentior sede Petri et sede romani imperii, que est principalis sedes Christi. Ideo in quinto tempore, quod cepit a Karolo, facta est defensio et recollectio ista […].

|

Inf. III, 25-30, 37-39Diverse lingue, orribili favelle,

|

Inf. XIII, 18-19; XIV, 13-15, 28, 38-39, 73-74, 79-81; XV, 116-117; XVI, 28-29, 40-41; XVII, 31-36

…………………….. e sarai mentre

che tu verrai ne l’orribil sabbione.

Lo spazzo era una rena arida e spessa,

non d’altra foggia fatta che colei

che fu da’ piè di Caton già soppressa. ……

Sovra tutto ’l sabbion, d’un cader lento ……

onde la rena s’accendea, com’ esca

sotto focile, a doppiar lo dolore. ……

Or mi vien dietro, e guarda che non metti,

ancor, li piedi ne la rena arsiccia ……

Quale del Bulicame esce ruscello

che parton poi tra lor le peccatrici,

tal per la rena giù sen giva quello.

…………………..….. però ch’i’ veggio

là surger nuovo fummo del sabbione.

E “Se miseria d’esto loco sollo

rende in dispetto noi e nostri prieghi” ……

L’altro, ch’appresso me la rena trita,

è Tegghiaio Aldobrandi …………..

Però scendemmo a la destra mammella,

e diece passi femmo in su lo stremo,

per ben cessar la rena e la fiammella.

E quando noi a lei venuti semo,

poco più oltre veggio in su la rena

gente seder propinqua al loco scemo.

■ Olivi pone la quaestio se il tepore non debba intendersi male minore rispetto al freddo, in quanto il freddo è più distante dal calore di quanto non lo sia il tepore, il quale partecipa, in qualche modo, del caldo. Secondo il teologo francescano, l’apostasia da un alto stato di religione allontana dal calore della carità molto più di quanto il freddo in sé si allontani dal caldo: in questo senso il tepore non è intermedio tra freddo e caldo, ma più distante da quest’ultimo del freddo. Meglio fare nuovamente il vino dall’umore della vite che dal vino putrefatto. Tuttavia, se essere tiepidi significa soltanto una diminuzione del primitivo fervore cui si aggiunge l’umile e gemente desiderio di ritornarvi, allora il tepore può assumere un valore effettivamente intermedio tra il freddo e il caldo. Inoltre, preferire il freddo al caldo non è preferire il male al bene, perché l’essere freddo può essere inteso non in modo assoluto ma come minore male rispetto alla tepidezza.

Argomenti che vengono appropriati a Piccarda e Costanza d’Altavilla, anime che appaiono nel cielo della Luna in minor grado di beatitudine perché manchevoli nei voti (Par. IV, 94-114). Costoro iniziarono una vita di perfezione ma poi furono costrette con la violenza a ritornare nel mondo. Beatrice spiega a Dante dubbioso che se la loro volontà fosse stata intera, esse si sarebbero ricondotte alla strada onde erano state sottratte. Essendo però troppo rara una tale volontà intesa assolutamente, nel caso di Costanza (che vale anche per Piccarda), la quale mantenne nel secolo l’affetto per il velo, prevalse il principio della scelta del male minore operato dalla volontà secundum quid. Così Costanza, costretta a rifiutare il velo, è ritornata nella frigidità del secolo, che si rivela male minore di una irrecuperabile tepidezza, come dimostra il desiderio di ritornare al calore dello stato di religione, a vegliare e dormire “con quello sposo ch’ogne voto accetta / che caritate a suo piacer conforma” (Par. III, 100-102, 115-117). La distinzione delle due volontà è comune nel pensiero scolastico; l’esegesi dell’istruzione a Laodicea la inserisce tuttavia nella remissione del calore della carità di un voto monastico, fatto per abbandonare il secolo, e ciò si addice pienamente alle anime che si mostrano nel cielo della Luna.

Tab. II.4

[LSA, cap. III, Ap 3, 15 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Sed videtur quod minus malum sit esse tepidum quam esse frigidum, quia frigidum plus distat a calido et plus contrariatur ei et difficilius calefit quam tepidum; tepidum etiam plus participat de calido quam frigidum.

|

|

(segue 3, 15) Concedo tamen quod illa tepiditas, que absque huiusmodi precipitiis vel precipitiorum periculis dicit solam quandam remissionem primi fervoris cum humili gemitu et cum desiderio reassurgendi ad illam, et etiam cum aliquo conatu licet imperfecto, minus opponitur prefato fervori et minus distat ab illo quam esse omnino frigidum.

|

Par. III, 115-117Ma poi che pur al mondo fu rivolta

|

■ Il vomito nei confronti di chi è tiepido non avviene in modo repentino, ma a poco a poco, perché è gradualmente che si discende dalla sommità al basso e poi si rovina precipitando. Per questo Cristo non dice al vescovo, per la sua apostasia da un alto stato o per avere grande disposizione ad essa, “ti vomiterò”, bensì “inizierò a vomitarti” (Ap 3, 16), nel senso che se finora lo ha tollerato, d’ora innanzi non potrà più farlo, come un cibo fatto abominevole e intollerabile. Il medesimo tema è proposto al vescovo della prima chiesa (Efeso) disceso dal primo grado di fervida carità (Ap 2, 5). Il tepore rimproverato al primo vescovo precede tuttavia l’ingresso dei sette spiriti malvagi, mentre quello rimproverato al settimo si verifica dopo che tale ingresso si è compiuto, di cui dice Cristo: “la nuova condizione di quell’uomo è peggiore della prima” (Matteo 12, 45). Il primo degli spiriti malvagi è lo spirito di presunzione, che è radice e sede della superbia. Per questo, a sottolineare l’arrogante e intollerabile presunzione del vescovo di Laodicea, si afferma: “Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla” (Ap 3, 17). Egli si ritiene infatti ricco, di ricchezze ereditate o acquisite con la sua virtù, per la scienza, per la predicazione delle scritture, per l’eloquenza, per l’amministrare i sacramenti, per la dignità pontificale, per il favore e la lode del volgo.

Il rovinare in basso a poco a poco è proprio di Dante, impedito dalla lupa, “bestia sanza pace”, nella salita al dilettoso monte e respinto verso la selva oscura, “là dove ’l sol tace” (Inf. I, 58-61; la pace e il tacere sono temi del settimo stato). L’essere disposto a trista e progressiva rovina è proprio di Firenze, come detto dal poeta a Forese Donati (Purg. XXIV, 79-81).

Tab. II.5

[LSA, cap. III, Ap 3, 16-17] Deinde comminatur ei horrendam reiectionem eius a Dei societate, quam per nomen vomitus designat, tum quia vomitus est horribilissima reiectio cibi prius transglutiti, tum quia tepida solent plus provocare vomitum quam frigida vel calida. Unde subdit (Ap 3, 16): “Sed, quia tepidus es, et nec frigidus nec calidus, incipiam te evomere ex ore meo”.

|

|

Inf. I, 58-61tal mi fece la bestia sanza pace, Not. III

|

Purg. XXIV, 79-81però che ’l loco u’ fui a viver posto,

|

■ Alla distinzione tra l’ignorante che umilmente conosce sé stesso come tale e quello che con presunzione non sa di essere ignorante (Ap 3, 17) è possibile ricondurre le parole di Cacciaguida “e cieco toro più avaccio cade / che cieco agnello” (Par. XVI, 70-71), riferite all’immigrazione a Firenze di gente del contado, che “principio fu del mal de la cittade”, lì dove, prima di questa commistione, la cittadinanza “pura vediesi ne l’ultimo artista” (vv. 49-51, 67-69). Come chiosa Benvenuto, “quanto maior populus, tanto minor intellectus”. Il “cieco toro” corrisponde alla “ceca et inflata nescientia” e il “cieco agnello” all’umile riconoscimento dei propri difetti da cui si può pervenire a una vista chiara: è da notare che nell’esegesi il difetto della cecità è connesso con l’arte di governare.

Vengono quindi consigliati a Laodicea dei rimedi per eliminare i difetti indicati (Ap 3, 18). Il primo (contro la miseria, l’essere miserabile e povero) consiste, come già detto, nell’acquistare oro ignito e sottoposto a prova, ossia la carità ardente, provata e purgata di ogni impurità dal fuoco di molte fornaci, resa in tal modo incorruttibile come l’oro. Questa virtù acquista chi, rinunciando a ogni cosa, offre tutto il suo cuore a Dio e con obbedienza si dedica al suo servigio (questo punto, collazionato con l’esegesi della settima vittoria [Ap 3, 20], è stato esaminato altrove).

Il vescovo di Laodicea viene poi persuaso ad eliminare il quinto difetto, cioè la nudità già apparente o ancora nascosta per l’ipocrisia, con l’indossare vesti bianche, che designano il candore della castità e della santità e il decoro della santa conversazione perfusa dalla luce divina.

Contro il quarto difetto – la cecità – gli viene consigliato di ungere gli occhi con un collirio. Questa unzione, che in principio punge amaramente gli occhi e provoca le lacrime ma in fine rende chiara la vista, designa l’amaro essere compunto delle proprie colpe. Si contrappone alla presunzione in quanto essa tiene il cuore riflesso su di sé e sui propri difetti, e pertanto include in sé, aumentandola, la prima illuminazione del cuore che consiste nel conoscere sé stessi e le proprie colpe, e anche la considerazione dei giudizi di Dio e della sua maestà reverenda e tremenda e al tempo stesso pia. Con il collirio viene designata anche la Sacra Scrittura: il precetto divino è lucido e illumina gli occhi.

È da notare che, nell’elencare ad Ap 3, 17 i difetti, la cecità viene premessa alla nudità, mentre qui, nel persuadere alla riparazione, le vesti precedono il collirio. Infatti, quando si perde la carità interiore, prima si perde la luce interiore e la vista, e poi si perde l’ornato esterno delle buone opere e della conversazione onesta. Nella riparazione dei difetti, invece, non si perviene a una piena compunzione e illuminazione della vista interiore fino a quando, lasciate le opere prave, non si assume l’ornato delle buone opere o dell’esteriore stato di penitenza, per quanto l’inizio della compunzione preceda questo ornato.

Il tema del collirio, che provoca all’inizio le lacrime, è presente al momento in cui Virgilio immette il discepolo nelle “segrete cose” infernali: “Quivi sospiri, pianti e alti guai / risonavan per l’aere sanza stelle, / per ch’io al cominciar ne lagrimai” (Inf. III, 22-24).

Tra i lussuriosi purganti nel settimo girone, Arnaut Daniel piange e va cantando, riflettendo afflitto sulla passata follia (Purg. XXVI, 142-143). Anche Dante è “pensoso” di fronte a Guinizzelli (v. 100), a lui è appropriato in senso negativo il tema della cecità: “Quinci sù vo per non esser più cieco” (v. 58). Ai lussuriosi spetta il motivo del lacrimare: le due schiere (secondo natura e contro), nel dipartirsi dopo essersi incontrate, “tornan, lagrimando, a’ primi canti”, cioè al principio, come deve fare la settima e ultima chiesa (vv. 43-48). I temi propri di Laodicea pervadono la stessa similitudine – “poi, come grue ch’a le montagne Rife / volasser parte, e parte inver’ l’arene, / queste del gel, quelle del sole schife” -, che cioè volino o al freddo o al caldo, quasi evitando comunque il tiepido (non esplicitato) come ingiunto al settimo vescovo [12].

Prima di varcare la porta dell’inferno, Virgilio afferma che quello è il luogo dove stanno “le genti dolorose / c’hanno perduto il ben de l’intelletto” (Inf. III, 16-18: la perdita dell’“interior lux et visus”). Dei pusillanimi viene citata prima la cecità (“e la lor cieca vita è tanto bassa”, v. 47) e poi la nudità (“Questi sciaurati, che mai non fur vivi, / erano ignudi …”, vv. 64-65), conformemente all’ordine proposto dall’esegesi come conseguenza della perdita della luce interiore.

Prima di iniziare la salita del purgatorio, Virgilio lava con la rugiada le guance lacrimose del discepolo, affinché il colore naturale del viso sia di nuovo visibile, dopo essere stato nascosto dalla caligine infernale, e lo cinge “d’un giunco schietto” (Purg. I, 94-99, 121-136). Questi riti, che corrispondono alla riassunzione dell’ornato delle buone opere e dell’esteriore stato di penitenza che, nella riparazione, precede il recupero completo della vista (che avviene progressivamente nella salita della montagna), sono operati su mandato di Catone, il quale impersona questo ornato, come dimostra la descrizione del volto, fregiato dal lume delle quattro sante stelle (vv. 37-39), e il riferimento di Virgilio a “la vesta ch’al gran dì sarà sì chiara” (vv. 74-75). Una variante del tema è nelle parole di Virgilio nell’imminente presenza dell’angelo dell’umiltà, che invita a salire al secondo girone: “Di reverenza il viso e li atti addorna” (Purg. XII, 82; sarà da valutare la variante “li atti e ’l viso”, perché nella purgazione l’ornato delle opere precede la vista interiore).

Il motivo dell’ornato della buona azione onesta, combinato con quello dell’essere persuasi nell’acquistare da Cristo l’oro della carità (“suadeo tibi emere a me aurum ignitum”) entra nella descrizione del “popol giusto e sano” dell’Empireo: “Vedëa visi a carità süadi (che cioè persuadevano alla carità), / d’altrui lume fregiati e di suo riso, / e atti ornati di tutte onestadi (l’ornato esteriore, che si può accostare alla descrizione del volto di Catone, che in questo luogo segue e non precede la vista)” (Par. XXXI, 49-51).

Il tema del collirio inteso come Sacra Scrittura è nel lacrimare di Beatrice di fronte a Virgilio (Inf. II, 115-117).

[12] Le gru per natura evitano il gelo, non il sole: la similitudine irreale vuole comunque affermare, come detto nell’esegesi di Laodicea, che anche i freddi (i quali per Dante coincidono con i lussuriosi contro natura) possono riassurgere al calore di carità.

Tab. II.6

Par. XVI, 70-71e cieco toro più avaccio cade

|

||

[LSA, cap. III, Ap 3, 17-18 (Ia visio, VIIa ecclesia)] Nota etiam quod notat eum de duplici cecitate. Prima est ceca ignorantia agendorum et vitandorum ac sperandorum seu amandorum et spernendorum, et hanc notat cum dicit quod “es cecus”.

|

||

Inf. II, 115-117Poscia che m’ebbe ragionato questo,

|

||

Inf. III, 16-18, 22-24, 64Noi siam venuti al loco ov’ i’ t’ho detto

|

Purg. XII, 82

Di reverenza il viso e li atti addorna

li atti e ’l viso

Purg. I, 127-129

porsi ver’ lui le guance lagrimose;

ivi mi fece tutto discoverto

quel color che l’inferno mi nascose.

Purg. XXVI, 43-48, 58, 100-102, 142-143

Poi, come grue ch’a le montagne Rife

volasser parte, e parte inver’ l’arene,

queste del gel, quelle del sole schife, 3, 15

l’una gente sen va, l’altra sen vene;

e tornan, lagrimando, a’ primi canti 3, 14

e al gridar che più lor si convene

Quinci sù vo per non esser più cieco

e sanza udire e dir pensoso andai

lunga fïata rimirando lui,

né, per lo foco, in là più m’appressai.

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;

consiros vei la passada folor

Par. XXXI, 49-51

Vedëa visi a carità süadi,

d’altrui lume fregiati e di suo riso,

e atti ornati di tutte onestadi.

III

UN ELETTO DECADUTO

“l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto”

■ Dopo che Virgilio, interrogato due volte dal discepolo, ha brevemente spiegato, parodiando l’esegesi della tiepida Laodicea, che gente sia quella incontrata (vv. 31-51), Dante guarda e vede un’insegna che gira correndo senza posa, con dietro una grande moltitudine; in essa riconosce qualcuno, poi identifica (“vidi e conobbi”) per un qualche segno “l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto” (vv. 52-60). Nelle tre terzine a essere parodiata non è l’esegesi della settima chiesa d’Asia, ma la “signatio” all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3-4).

L’angelo del sesto sigillo, ascendendo da oriente (Ap 7, 2), rimuove l’impedimento frapposto dai quattro angeli che stanno sopra i quattro angoli della terra: designano i demoni i quali cercano di impedire ai quattro venti di soffiare, cioè di impedire la predicazione della fede, la conversione delle genti e anche il conservarsi dei fedeli nella fede già accolta (Ap 7, 1: prestano panno a Caronte, Minosse, Cerbero, Pluto).

Rimosso l’impedimento, il segno è posto sulla fronte, non vergognosa ma liberamente magnanima, degli eletti amici di Dio, degni di essere nominati, difensori della fede fino al martirio da lui conosciuti per nome e ascritti alla più alta milizia dei baroni, dei decurioni, dei cavalieri che si distingue da quella volgare dei fanti (Ap 7, 3-4). Questa esegesi, nella quale il sesto stato corrisponde agli ultimi sei anni della costruzione del Tempio dopo la cattività in Babilonia (secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore), è una sacra sinfonia militare i cui temi trascorrono in più luoghi della Commedia: dalla “signatio” poetica di Dante, amico di Beatrice e “sesto tra cotanto senno” nella schiera dei sommi poeti del Limbo, alla “signatio” apostolica nelle virtù teologali di fronte a Pietro, Giacomo e Giovanni; dall’impossibile amicizia con Dio di Francesca e Paolo (anch’essi in una schiera) alle famiglie fiorentine, menzionate da Cacciaguida, che portano la “bella insegna” del marchese Ugo di Toscana, assunte a una milizia più alta rispetto a Giano della Bella, l’autore dei famosi Ordinamenti di giustizia (1293) anch’egli di essa insignito (la quale “fascia col fregio”), ma che oggi si raduna col popolo, corrispondente alla volgare e pedestre milizia che viene dopo i segnati. Questi eletti ‘sesti’ amati da Dio sono lo sviluppo sacro di coloro (De vulgari eloquentia, II, iv, 10-11) che Virgilio, nel sesto dell’Eneide, definisce “Dei dilectos”, i poeti tragici innalzati al cielo per ardente virtù (Aen., VI, 129-131: “Pauci, quos aequus amavit / Iuppiter”), designati dall’“astripeta aquila”.

Il tema della “signatio” sulla fronte degli eletti e amici di Dio, difensori pubblici della fede, si mostra già nel primo canto del poema, nella “vergognosa fronte” con cui Dante risponde a Virgilio (Inf. I, 81; cfr. III, 79). Anche l’espressione di Virgilio al v. 129 – “oh felice colui cu’ ivi elegge!” – fa parte del gruppo tematico.

Il tema dell’amicizia divina contrapposto alla volgare milizia è presente nelle accorate parole con cui Lucia invita Beatrice a soccorrere Dante, “ch’uscì per te de la volgare schiera” dei poeti (Inf. II, 103-105), che la stessa Beatrice, rivolgendosi a Virgilio, definisce “l’amico mio, e non de la ventura” (v. 61; da notare, nello stesso canto [vv. 44-45], il contrasto tra il “magnanimo” Virgilio e la “viltade” da cui è offesa l’anima di Dante). Virgilio, mosso da Beatrice, rimuove l’“impedimento” frapposto dalla lupa a Dante nel salire il “dilettoso monte”; svolge anch’egli in qualche modo la funzione dell’angelo del sesto sigillo.