La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuoriCanti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXXII, 124-XXXIII, 90

|

Qui di seguito vengono esposti congiuntamente il sesto e il settimo canto dell’Inferno con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim ai quali i versi si riferiscono.

|

Inferno VI |

Legenda [3]: numero dei versi; 4, 1-2: collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]; Not. X: collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. Varianti rispetto al testo del Petrocchi. |

Al tornar de la mente, che si chiuse 4, 1-2

|

Inferno VII |

« Pape Satàn, pape Satàn aleppe! », 7, 13 (5, 2); 2, 24

|

Abbreviazioni e avvertenze

Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.

LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.

Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).

Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.

Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.

In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.

Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.

Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994. Si tiene anche conto della recente edizione a cura di G. INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA.

CANTO VI – IL TERZO STATO *

■ Di fronte alle parole di Francesca, e al pianto di Paolo che le accompagna, Dante prova in sé tanta pietà da venire meno: “io venni men così com’ io morisse. / E caddi come corpo morto cade” (Inf. V, 141-142). Provare “pietà” per i dannati dalla giustizia divina, sentimento al quale non è estraneo neanche Virgilio al suo rientrare nelle “segrete cose” dell’inferno (Inf. IV, 19-21), è forse la più forte delle tentazioni con le quali il poeta deve combattere, una passione interiore solo progressivamente superata nella discesa infernale. È una prova – corrispondente al moderno martirio, non corporale ma psicologico – che Dante ha ben sostenuto fin dai tempi immediatamente successivi alla morte di Beatrice, allorché una donna, detta appunto Pietosa o Gentile nella Vita Nova, apparve da una finestra a consolarlo del suo dolore, con immagine affabile e suadente, ma che poi venne scacciata, come avversario della ragione e vana tentazione, dal ritorno alla mente di Beatrice. Ora la pietà, cioè il condiscendere con partecipazione verso la sofferenza umana, ha tentato di nuovo insinuando il dubbio che si debba cederle, nel secondo cerchio dei lussuriosi. Prima il poeta ha sentito nominare “le donne antiche e ’ cavalieri”, Didone, Cleopatra, Elena, Achille, Paride, Tristano, gli idoli della lirica cortese che è stata tanta parte della sua formazione di poeta. Poi ha udito parlare Francesca, e i “martìri” di questa sono diventati suoi, fino a farlo “tristo e pio” (prologo, Notabile X). Si è reso conto che la passione d’amore, assoggettante la ragione, è dannata e che il “disïato riso” della nuova Ginevra baciato dal nuovo tremante Lancillotto è una falsa beatitudine promessa e portata da un libro “galeotto” (Ap 1, 16-17). Se l’amore, nel parlare di Francesca, è pregno di reminiscenze di Guido Guinizzelli sul fuoco d’amore che dimora nel cuore “gentile”, al quale Amore sempre ritorna, nella realtà, dietro quella delicata trina di “dolci sospiri”, sta una concezione dell’amore sensibile e irrazionale che si avvicina a quella cantata dall’altro Guido, Cavalcanti, nella canzone Donna me prega. E questa concezione, di un Amore rapace (che “ratto s’apprende”), che non tollera che chi è amato non riami, che conduce a morte, è condannata. Lo stesso appellativo di “gentile” ha cambiato senso rispetto alla Vita Nova. Accanto al significato di ‘cortese’ o ‘liberale’ si fa sempre più forte il senso di ‘gente’ tumultuosa per passioni e conflitti intestini, fluttuante come il mare in tempesta, come “la bufera infernal, che mai non resta”, che porta in eterno i “due cognati”. Beatrice, la “gentilissima” del “libello” giovanile, non è fregiata nella Commedia con tale appellativo.

La mente di Dante, chiusa, triste e confusa per il peccato, ritorna aprendosi a nuove visioni (Inf. VI, 1-6; la tristezza, propria anche di Ciacco, “anima trista” [v. 55], accompagna la “seconda morte”: Ap 2, 11). Con “mente” si intende «l’anima umana, la quale colla nobilitade della potenza ultima, cioè ragione, participa della divina natura a guisa di sempiterna Intelligenza», come affermato in Convivio III, ii, 14, dove è spiegato il significato della canzone Amor che nella mente mi ragiona. Questo ritorno della ragione, e la sua piena affermazione, è uno dei temi principali del canto VI, dopo la violenza della passione che ha pervaso il canto precedente, che si sia trattato della passione d’amore o del patire interiore del poeta.

Parodia dell’unica visione divina di Giovanni, che poi l’evangelista adattò per i lettori umani, anche il viaggio di Dante è ‘una visione’, come gli dirà chiaramente Cacciaguida (“tutta tua visïon fa manifesta”, Par. XVII, 128), per quanto dal punto di vista della narrazione le visioni sono molteplici. Hanno inoltre la prerogativa di essere sempre nuove, non solo con riferimento all’ovvia novità dell’oggetto visto rispetto al precedente, ma anche alla maggiore intensità, arditezza e difficoltà (Inf. VI, 4-6; Ap 4, 1-2). Man mano che si scende le pene sono sempre maggiori, così come, nell’ascesa ai cieli, le visioni sono sempre più alte e meno esprimibili dalla poesia, che le adombra con similitudini adattandole all’intelletto umano, fino all’ultima “vista nova” (quella della natura umana in Dio), di fronte alla quale viene meno l’“alta fantasia”. Bisogna dunque intendere che il passaggio dal cerchio dei lussuriosi a quello dei golosi sia verso qualcosa di più arduo di quanto già sperimentato.

■ La gola è il peccato punito nel terzo cerchio. Vizio più grave della lussuria, ma anch’esso di incontinenza, come tutti gli altri (avarizia e prodigalità, accidia – ira – presunzione) puniti fuori delle mura della città di Dite, meno martellati dalla vendetta divina di quelli puniti invece all’interno (eresiarchi, violenti, fraudolenti). A “contrapasso” dei delicati cibi troppo gustati in vita, i golosi stanno sotto un’acqua sempre uguale, che mai si rinnova, resa pesante dalla grandine e dalla neve, caratteristiche che designano la dura e rigida giustizia divina (Inf. VI, 7-11; Ap 16, 21). La terra (v. 12; Ap 12, 16), che assorbe quell’acqua torbida (“tinta”), è maleodorante in modo abominevole (“pute”).

Il vizio della gola è però solo apparentemente il principale oggetto del canto, perché nel seguito emergeranno vizi ben più gravi, anzi i più gravi fra i peccati capitali: superbia, invidia, avarizia. Ciò significa che qui, come in altri luoghi del poema, i vizi sono interconnessi e che la gola è solo lo stadio iniziale dal quale si può scivolare gradualmente in più profondo precipizio.

La gola è punita anche nel purgatorio: per variata simmetria con l’inferno, dove è toccata per seconda dopo la lussuria (il primo cerchio, costituito dal Limbo, è un caso a sé), le è assegnato il penultimo girone (il sesto), prima della lussuria (il settimo) e del paradiso terrestre. A differenza della sempre più faticosa discesa infernale, la salita della montagna del purgatorio è progressivamente più leggera, perché lo sono pure i peccati. Anche nel sesto girone della montagna, il momento più importante non è di per sé la gola, ma l’incontro con l’amico poeta Forese Donati e, soprattutto, con l’altro poeta Bonagiunta Orbicciani da Lucca, con il quale Dante ha occasione di parlare delle “nove rime”, cioè della propria poetica, e di affermare come l’interiorità di questa sia il confine che divide il “dolce stil novo” dalla poesia precedente (Purg. XXIV, 49-63). La “gola” non è solo il vizio dello smodato nutrirsi; allude a qualcosa di più alto, che potrebbe identificarsi con il desiderio di sapere. I golosi sono infatti puniti lasciando insoddisfatto il desiderio indotto dai soavi pomi di due alberi, il secondo dei quali derivato da quello del bene e del male che sta nell’Eden, che tanta rovina causò, per il suo gusto proibito, al genere umano (Purg. XXIII, 130-138; XXIV, 103-117). La gola è inoltre introdotta, congiuntamente agli altri due vizi propri dell’amore che troppo si abbandona agli imperfetti beni terreni (avarizia e prodigalità, lussuria), dall’immagine della “femmina balba”, cioè della “dolce serena” che fece deviare dal suo cammino Ulisse, la figura per antonomasia dell’istinto naturale al conoscere (Purg. XIX, 1-36).

■ Dopo il traghettatore Caronte e il giudice Minosse, Cerbero è la terza delle figure, poste da Virgilio a guardia dell’Averno (Eneide, VI, 417-425; VIII, 296-297), trasformate da Dante in demoni (“lo demonio Cerbero”, parodia, con le prime due e con Pluto, dei demoni che impediscono ad Ap 7, 1). È a guardia dei golosi forse per la sua etimologia: “kreobòros”, cioè divoratore di carni. Questa figura classica, ricordata anche da Ovidio (Metamorfosi, IV, 450-451; VII, 409-419), è tuttavia profondamente trasformata. Non si tratta di un cane, ma di qualcosa di ‘simile a un cane’ per il latrare delle sue tre gole cui risponde l’urlare dei dannati “come cani” sotto la pioggia (l’immagine del cane compare nella similitudine ai versi 28-33; Ap 22, 15). Viene definito “il gran vermo” (Inf. VI, 22), un appellativo che sarà proprio di Lucifero (Inf. XXXIV, 108, il “vermo reo che ’l mondo fóra”), per sottolinearne la corrosività verso i dannati ed anche, in senso soggettivo, il rimorso della coscienza di questi, che fa parte della pena eterna (consapevolezza resa esplicita da Ciacco che definisce sé stesso “anima trista”, cioè contristata per il proprio peccato).

A differenza di Virgilio, Dante insiste con realismo sui dettagli di siffatto mostro (Inf. VI, 16-18). “Li occhi ha vermigli”, cioè rossi (già Caronte si era mostrato “con occhi di bragia”, Cesare “armato con occhi grifagni); “la barba unta e atra”, cioè nera e lorda come la bocca e il mento degli ingordi; “e ’l ventre largo, e unghiate le mani”. Immagine di un’umanità stravolta, alienata dalle qualità del Cristo uomo sommo pastore e fattasi cane nell’animo (“canina-mente”), più che cane reale, Cerbero “graffia li spirti ed iscoia e disquatra”, trattandoli come essi hanno fatto col cibo.

Nell’Eneide la Sibilla getta nelle gole di Cerbero, per ammansirlo, una focaccia di miele soporifera. Qui Virgilio fa cosa diversa: di fronte alle bocche aperte di Cerbero, “distese le sue spanne, / prese la terra, e con piene le pugna / la gittò dentro a le bramose canne” (vv. 25-27). Si aiuta cioè con la stessa terra nauseabonda (che “pute”) la quale assorbe la pioggia che percuote i golosi. Terra che, secondo l’interpretazione che Riccardo di San Vittore dà di Ap 12, 16 (dove si dice che la terra venne in aiuto della donna, cioè della Chiesa) viene intesa come la moltitudine di quanti assorbono, peccando, le tentazioni diaboliche. Essa viene offerta al demonio Cerbero, le cui facce lorde si acquietano come quella di un cane tutto inteso e affaticato nel divorare il pasto per il quale ha prima abbaiato (vv. 28-33). Impegnato in tal modo a tentare, ad attrarre e conservare a sé quella moltitudine terrestre, il demonio può dedicarsi meno a tentare gli eletti, che nel caso sono Virgilio e Dante. Non bisogna infatti pensare che il viaggio sia di pura osservazione esteriore; ogni luogo ha le sue tentazioni e le sue ardue prove interiori.

In Cerbero forte è la presenza di elementi tratti dalla Bibbia e dall’immaginario fantastico medievale. In particolare, il suo essere “fiera … diversa” (v. 13), per singolare crudeltà, è accostabile alla bestia “dissimile” di una delle visioni del profeta Daniele (Daniele, 7, 7), come pure all’orso, divoratore di carni, della medesima visione (Dn 7, 5). Contiene (vv. 16-17) anche elementi che, nell’Apocalisse, caratterizzano l’apertura del secondo, terzo e quarto sigillo, aperture in cui si mostrano gli eserciti contrari a Cristo rappresentati da cavalli di diverso colore. Gli occhi “vermigli” sono propri del secondo sigillo (il cavallo rosso), la “barba unta e atra” del terzo (il cavallo nero), il “ventre largo” del quarto (il cavallo pallido). Colori corrispondenti alle tre facce di Lucifero (Inf. XXXIV, 37-45), la prima vermiglia, la seconda nera, la terza pallida (“tra bianca e gialla”), che condivide con Cerbero anche il graffiare e maciullare i peccatori.

Cerbero è pertanto esempio di come Dante intenda il rapporto con il mondo antico, in perfetto è l’equilibrio tra cultura classica e cultura cristiana.

■ Nel Notabile XI del prologo, Olivi, per spiegare come le visioni dell’Apocalisse, o parte di esse, possano essere adattate a tempi diversi, paragona la Scrittura sacra a una mano o a una veste che vengano ora ristrette ora allargate. Come il significato di un termine può essere assunto talora in un senso largo e talora in uno stretto, così la Scrittura e le sue figure possono essere ora coartate, cioè ristrette rispetto al loro pieno senso, ora estese oltre quanto consenta la lettera. Ciò non avviene per falsa interpretazione, ma a motivo della forza e della varietà della Scrittura.

Il motivo è variamente presente nelle figure del poema. Le anime dei lussuriosi del secondo cerchio infernale vengono prima paragonate agli stornelli che volano “a schiera larga e piena” e poi alle gru le quali, volando in schiera stretta rispetto agli stornelli, “van cantando lor lai, / faccendo in aere di sé lunga riga” (Inf. V, 40-41, 46-47). Così è ancora per le gru, “li augei che vernan lungo ’l Nilo”, che “in aere fanno schiera” e poi “vanno in filo”, cui sono assimilati i golosi purganti (Purg. XXIV, 64-69). Modo d’essere che viene più avanti attribuito ai tre poeti, Virgilio, Stazio e Dante, i quali passano “ristretti” accanto al secondo albero incontrato nel sesto girone (vv. 118-120) e poi vanno “rallargati per la strada sola” (vv. 130-132). Gli stessi golosi s’assottigliano di fronte all’acqua (lo “sprazzo”) che “si spandea” per le foglie del primo albero (Purg. XXII, 138; XXIII, 63, 68-69).

Dopo le lusinghiere parole di Virgilio affinché deponga lui e Dante sul ghiaccio di Cocito, Anteo “le man distese … ond’ Ercule sentì già grande stretta” (Inf. XXXI, 130-132). La figura del gigante, memore della descrizione di Lucano (Phars. IV, 589-660), è da accostare, oltre che al Notabile XI del prologo, ad altro passo del commento apocalittico oliviano (Ap 19, 11-16).

Nel terzo cerchio infernale, di fronte a Cerbero che “le bocche aperse e mostrocci le sanne”, Virgilio “distese le sue spanne” (le mani aperte e allargate dal pollice al mignolo: il termine concorda nel suono con il verbo “expandere”), “prese la terra, e con piene le pugna / la gittò dentro a le bramose canne” (Inf. VI, 22-27). A un esame superficiale sembrerebbe non esserci connessione logica tra il gesto del poeta pagano e l’allargare o distendere la Scrittura, con senso più pieno, non letteralmente coartato, come inteso nel Notabile XI del prologo. Ma si osservi un ulteriore confronto tra l’effetto del gesto di Virgilio (l’ammansire Cerbero dandogli in pasto la terra) e l’esegesi di Ap 12, 16.

Nella quarta visione apocalittica (articolata in sette guerre sostenute dalla Chiesa), la terza guerra (contro gli eretici) e la quarta (contro l’abbondanza dei beni temporali) concorrono insieme nel tempo (da Costantino a Giustiniano), come concorrono terzo stato (dei dottori, che confutano le eresie e i vizi con la ragione e con la spada) e quarto (degli anacoreti, dalla santa vita segnata dal “pastus” contemplativo), entrambi stati di solare sapienza, concorrenti e non coincidenti come il potere imperiale e quello spirituale, assimilati alle due ali della grande aquila date alla donna (la Chiesa) contro la quale il serpente opera una duplice persecuzione: “Allora il serpente emise dalla sua bocca come un fiume d’acqua dietro alla donna, per farla travolgere dalle acque” (Ap 12, 15). Con l’acqua serpentina viene infatti indicata sia la dottrina erronea (nella terza guerra diretta contro la sincera e sana dottrina dei santi dottori) sia la copiosa e voluttuosa affluenza dei beni temporali, che con Costantino cominciarono a essere dati in offerta alla Chiesa sotto l’apparenza del vero e del bene quasi fossero in suo ossequio (nella quarta guerra condotta contro l’austera e povera vita dei santi anacoreti). Ma “la terra venne in aiuto della donna, aprì la sua bocca e inghiottì il fiume” (Ap 12, 16). Secondo Gioacchino da Fiore, la terra designa il complesso degli uomini peccatori i quali, assorbendo le eresie o i beni temporali, aiutarono la Chiesa in quanto i buoni, di fronte alle gravi cadute dei reprobi, divennero più discreti, cauti e zelanti: la caduta di alcuni scuote infatti di timore gli altri, che cercano di evitare di cadere nella medesima colpa di cui i reprobi sono accusati. Secondo Riccardo di San Vittore, l’unione di quanti sono perfetti e stabili nella fede è la terra umile e solida che prega all’unisono contro le tentazioni del diavolo e così con la bocca quasi assorbe o distrugge il fiume. Questa interpretazione del Vittorino è vestita con l’immagine della Terra che devota prega perché Giove intervenga sul carro del Sole ‘sviato’ da Fetonte (fattosi eretico, Purg. XXIX, 118-120). E non solo di eresia si tratta, perché la quarta guerra è condotta per mezzo delle ricchezze: le due guerre si rispecchieranno, tre canti più avanti, nella volpe e nella “piuma” lasciata dall’aquila, “offerta / forse con intenzion sana e benigna” (Purg. XXXII, 118-120, 124-129, 137-138) [1].

I fili relativi all’esegesi di Ap 12, 16 hanno lasciato altra traccia nell’atto di Virgilio che, di fronte alle bocche aperte di Cerbero, “distese le sue spanne, / prese la terra, e con piene le pugna / la gittò dentro a le bramose canne”: al gesto le facce lorde del demonio si racquietano come quella di un cane tutto inteso e affaticato nel divorare il pasto per il quale ha prima abbaiato (Inf. VI, 25-33). Il gesto di Virgilio riecheggia certo quello della Sibilla che getta nelle gole di Cerbero una focaccia di miele soporifera (Aen. VI, 417-425), ma il prendere la terra da parte del poeta pagano e la similitudine del cane sono immagini che trasformano in poesia, parodiandola, l’altra interpretazione data da Riccardo di San Vittore, secondo il quale la terra, cioè la moltitudine terrena di quanti assorbono le tentazioni, aiutò la Chiesa perché il diavolo, impegnato a tentare, ad attrarre e conservare a sé quella moltitudine, poté dedicarsi meno a tentare gli eletti, che nel caso sono Virgilio e Dante. Al Cerbero virgiliano viene dato un cibo dolcemente soporifero, al “demonio Cerbero” il frutto delle tentazioni e del peccato, cioè la terra che “pute” nel ricevere la “piova / etterna, maladetta, fredda e greve” che ha percosso i dannati.

A questo punto può essere data una spiegazione del gesto per cui Virgilio “distese le sue spanne”, operando “con piene le pugna”. Nel Notabile XI del prologo la mano distesa designa l’estendersi della Scrittura oltre le sue proprietà letterali, e cioè la possibilità che le sue figure vengano appropriate, parzialmente o totalmente, ad altri tempi, come spiegato in relazione alle visioni apocalittiche. Dunque Virgilio estende la sua ‘Scrittura’, l’Eneide, ad altro tempo e ad altro viaggio in un nuovo “poema sacro”.

Conseguentemente, grande valore assume l’espressione dello stesso Virgilio – “La mia scrittura è piana” (Purg. VI, 34) – sul fatto che non ci sia contraddizione tra la preghiera un tempo disgiunta da Dio e l’odierno “foco d’amor”, che consente invece alla preghiera di soddisfare “in un punto” la colpa abbreviando le pene delle anime purganti. L’antico poeta non intende soltanto dire: ‘il mio testo scritto’, bensì, quasi dicesse: ‘quel che scrissi, che è anch’essa Scrittura antica da concordare con la nuova’. Di fronte all’angelica favella di Beatrice, “soave e piana” (Inf. II, 56-57), l’alta tragedia si è fatta, convertendosi, “sermo humilis”. La Sibilla poteva dire all’insepolto Palinuro, che chiedeva di essere traghettato: “desine fata deum flecti sperare precando” (Aen. VI, 376); ora è possibile piegare i decreti divini, tanto più che perfino in cielo, come dimostra il caso di Dante stesso, c’è chi “duro giudicio là sù frange” (Inf. II, 94-96).

■ Appena vede Virgilio e Dante, Ciacco si drizza subitamente a sedere, quasi rapito (Inf. VI, 37-39; Ap 12, 4). L’Inferno è il luogo della durezza lapidea, dell’impetrarsi, del parlare duro di cose dure a dirsi, del duro giudizio, del senso duro della scritta al sommo della porta, dei duri lamenti, dei duri demoni, dei duri veli del gelo, della gravezza. Far parlare liberamente, per dettato interiore, quasi invitando a un convivio spirituale e rompendo, per quanto dura il parlare, la vecchia roccia infernale, corrisponde alla poetica di Dante che nasce per interno dettato e ispirazione d’Amore, dietro al quale il poeta si tiene stretto come alla sua regola. Così i dannati vengono con desiderio e volontario consenso, con “disio” e con “velle”, e varcano questa ideale porta aperta al parlare (come quella data a Filadelfia, la sesta chiesa d’Asia: Ap 3, 8) in una pausa di pace dalle passioni umane che si perpetuano nell’eterna dannazione. All’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono “dal voler portate” verso un momento di mutazione, sebbene limitata al successivo colloquio. Tutto l’Inferno è un contrappunto tra la durezza del giudizio eterno e l’attimo in cui la parola, quasi frangendo il giudizio, sospende la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi per poi ricadere, sollevarsi da atti bestiali per ritornare ad essi dopo aver parlato, come nel conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per sé stesse mosse, sta un solo desiderio, il vivere ancora nel libro della vita che è stato aperto a Dante e che questi trascrive nel corso del suo viaggio.

■ Ciacco è per noi un personaggio sconosciuto, ed è risultato finora vano ogni tentativo di identificazione. Era però a tutti notissimo (“Voi cittadini mi chiamaste Ciacco”) e conosceva bene Dante (che riconosce subito senz’altra mediazione, come avverrà, nel cerchio dei sodomiti, con Brunetto Latini; si tratta di un’agnizione per lettura nel libro della vita: Ap 20, 12). È questo un segno di quanto siano carenti le notizie necessarie allo storico per considerare nella giusta prospettiva personaggi e fatti del poema, e anche per valutare l’importanza delle frequentazioni e delle letture di Dante. Il confronto tra la Commedia e la Lectura super Apocalipsim, tra l’ipertesto e l’ipotesto oggetto della parodia, illumina personaggi che oggi appaiono sbiaditi, facendo rivivere quella parte di poesia che, secondo De Sanctis, è morta alla nostra comprensione e che non è più possibile disseppellire.

Alla vista dell’“angoscia” di Ciacco (non solo per la pena fisica, ma anche per l’“angustia spiritus”), la memoria di Dante sembra venir meno, quasi che la pietà tornasse a tentarlo, ma poi, quando l’interlocutore tocca della città di entrambi, Firenze, il desiderio di lacrimare per l’affanno del dannato è vinto dal desiderio di conoscere razionalmente gli eventi futuri (che condurranno Dante all’esilio, nel 1302) e le loro cause.

Firenze entra così nel poema. Quella che nella Vita Nova era stata la “città dolente” per la morte di Beatrice è ora la “città partita”, divisa in fazioni, da “tanta discordia assalita” (Inf. VI, 61-63). A Firenze sono parodicamente appropriate le divisioni interne della Chiesa delle quali si dice ad Ap 16, 19. Le parole di Ciacco (vv. 64-72) sono equidistanti dai partiti, i Bianchi e i Neri, che “verranno al sangue” (a partire dall’episodio del calendimaggio 1300: Ap 16, 3-4) sovrastandosi reciprocamente, i Bianchi cacciando gli altri, imponendo i Neri “gravi pesi” sugli avversari (Ap 2, 24). Entrambe le parti sono accomunate nella condanna, in un crescendo di gravità nella definizione delle cause. Queste sono additate prima nell’invidia (vv. 49-50; a causa dell’invidia la lupa, cioè la cupidigia, ha lasciato l’inferno per il mondo umano, cfr. Inf. I, 111; l’invidia provocò il primo omicidio, di Abele da parte di Caino, cfr. Purg. XIV, 133), poi ancora: “superbia, invidia e avarizia sono / le tre faville c’hanno i cuori accesi” (Inf. VI, 74-75). Tutti i tre più gravi peccati capitali cooperano alle divisioni di Firenze, e ne sono concausa. Un particolare fatto cittadino viene elevato a modello di male universale, e questa è una caratteristica del modo tenuto dai grandi profeti, Isaia o Ezechiele, nell’Antico Testamento e da Cristo nel Nuovo (cfr. Ap 13, 1). Così ancora il poeta dirà della fama di Firenze che “si spande” per tutto l’inferno (Inf. XXVI, 1-3), o che la sua città “è pianta” di Lucifero (Par. IX, 127-128).

L’equidistanza di Ciacco dalle parti è quella di Dante, che nel corso del viaggio si sentirà dire, da Brunetto Latini e da Cacciaguida, che è bene star lontano da entrambe, e in particolare dalla propria, cioè dai Bianchi (i quali, sconfitti alla Lastra nel 1304, perderanno definitivamente la speranza di rientrare a Firenze). Brunetto, anzi, definisce Dante la sola pianta rimasta a Firenze della “sementa santa” dei Romani (che colonizzarono Fiesole; Inf. XV, 73-78). Una romanità da intendere non tanto nel senso di ascendenza nobiliare del poeta, bensì del primato della lingua, che fu il latino e ora è il nuovo volgare. In questa prospettiva si colloca la simmetria fra i ‘canti sesti’ della Commedia, questo della prima cantica con il sesto del Purgatorio (ov’è il lamento sulla “serva Italia, di dolore ostello”, nella quale “l’un l’altro si rode / di quei ch’un muro e una fossa serra”) e il sesto del Paradiso (con la rassegna delle imprese dell’aquila, cioè della storia di Roma, fatta dall’imperatore Giustiniano in una contestuale condanna di ogni fazione, guelfa o ghibellina). “Sesto” è il libro dell’Eneide dove è descritta la discesa di Enea agli inferi per apprendervi cose sulla futura grandezza di Roma, impresa ardua riservata a pochi diletti dagli dèi. “Sesto” è Dante “tra cotanto senno”, accolto nella schiera dei grandi poeti del Limbo (Inf. IV, 100-102). “Sesto” è anche, secondo la teologia della storia di Olivi, il periodo della Chiesa in cui a pochi diletti da Dio e segnati alla sua milizia viene data la maggiore illuminazione possibile dei disegni della provvidenza, dopo che essi hanno sostenuto le prove e le tentazioni degli ultimi tempi, in cui la Chiesa combatte contro l’Anticristo. A queste lotte farà seguito un periodo di quiete e di generale rinnovamento del mondo. L’attesa di questa nuova età, di riforma della Chiesa e degli individui, fu vivissima nella coscienza di Dante e dei suoi contemporanei (il 1300 è l’anno del primo giubileo), quasi si rinnovasse l’età dell’oro cantata da Virgilio nella quarta egloga. Da siffatto punto di vista, il piano religioso e il piano politico (riguardi questo la città, l’Italia o l’Impero) non sono in Dante distinguibili; le divisioni fra le fazioni sono assimilate alle divisioni intestine della Chiesa, e assumono un valore di storia sacra.

Nelle parole di Ciacco è la prima, indiretta citazione di papa Bonifacio VIII: “tal che testé piaggia” aiutando i Neri (Inf. VI, 69), cioè si barcamena con l’ipocrisia tipica del politico, inviando nel novembre 1301 come ‘paciaro’ a Firenze Carlo di Valois, il fratello del re di Francia Filippo il Bello, apparentemente “sanz’arme”, ma in realtà perfida locusta pungente “con la lancia / con la qual giostrò Giuda, e quella ponta / sì, ch’a Fiorenza fa scoppiar la pancia” della città, come amaramente riconosciuto dal capostipite Ugo Capeto (Purg. XX, 73-75).

Il tema della seconda bestia apocalittica, che sale dalla terra (da identificare, secondo Gioacchino da Fiore, con il settimo re di Ap 17, 10 o con il falso papa), sorge e prevale non con la sua forza, ma con quella della prima bestia, che sale dal mare (il sesto monarca o l’undicesimo corno della quarta bestia in Daniele 8, 9-10, 23-24), tema sviluppato ad Ap 13, 1 e 13, 11 (cfr. anche l’esegesi ad Ap 9, 13), è utilizzato nelle parole di Ciacco sulle future lotte tra le fazioni di Firenze, “città partita”: i Neri prenderanno il sopravvento sui Bianchi “con la forza di tal che testé piaggia”, cioè con l’aiuto di Bonifacio VIII (Inf. VI, 67-69). La situazione appare a prima vista rovesciata rispetto all’esegesi, dove è il falso papa a ricevere forza dal monarca che lo fa adorare come Dio: è però pure detto che il re della prima bestia viene aiutato dal falso papa nel conseguimento del dominio universale. Il ‘sormontare’ dei Neri corrisponde all’“ascendere” delle due bestie “in altum dominium et in publicum effectum et statum”. Il ‘piaggiare’ del simoniaco Bonifacio VIII, cioè il destreggiarsi tra le fazioni nascondendo le proprie vere intenzioni e simpatie, è qualità che si ritrova nel re sfacciato (“impudens facie”) e intrigante (“intelligens propositiones”) della visione di Daniele (la prerogativa vale anche per Clemente V: cfr. Par. XXX, 142-144).

Le parole di Ciacco sono premessa alle ben più gravi accuse nei confronti di Bonifacio VIII nei canti successivi, “lo principe d’i novi Farisei” (Inf. XXVII, 85) che simoneggiando non temette “tòrre a ’inganno / la bella donna, e poi di farne strazio” (Inf. XIX, 55-57). Bisogna peraltro sottolineare che tali accuse colpiscono l’indegnità morale del papa Caetani, non l’istituzione papale, come dimostra, sempre nelle parole di Ugo Capeto, l’assimilazione delle violenze perpetrate ad Anagni dagli inviati del re di Francia (1303) a un nuovo calvario di Cristo (Purg. XX, 85-90). In altri termini, anche se nel giudizio degli uomini Bonifacio VIII è legittimo papa, è indegno di questo officio nel giudizio divino, per cui san Pietro in persona può dire che la sede è vacante (Par. XXVII, 22-24). Ma l’offesa al vicario di Cristo, per indegno che sia, è offesa fatta a tutta la Chiesa, anche se il papato ideale per Dante è quello “di Lin … Cleto … e Sisto e Pïo e Calisto e Urbano”, martiri non usi “ad acquisto d’oro”, come asserisce il principe degli apostoli (vv. 40-45).

Ciacco afferma che a Firenze “giusti son due, e non vi sono intesi” (Inf. VI, 73). Il parlare profetico è volutamente generico, anche se è probabilmente memore dei due testimoni uccisi dalla bestia che sale dall’abisso nella città, grande un tempo per la giustizia e poi per la sua malvagità, di cui si dice nell’Apocalisse (11, 3-10; la città è Gerusalemme, dove Cristo fu crocifisso). Se è questo il riferimento, i due “giusti” sono due ingiustamente esiliati. Uno sarebbe Dante stesso (condannato il 27 gennaio 1302 al confino e il 10 marzo a morte); l’altro potrebbe essere il suo amico poeta, Guido Cavalcanti, esiliato nel maggio 1300, quando Dante ricopriva la carica di priore, per poi rientrare malato e morire poco dopo.

Dante desidera ardentemente vedere Farinata degli Uberti, insieme ad altri cittadini di Firenze che ritiene “sì degni”, e che invece, come gli riferisce Ciacco, “son tra l’anime più nere” (Inf. VI, 79-87). Vengono così coinvolte le generazioni precedenti, e di entrambi gli schieramenti, dal ghibellino Farinata, che difese “a viso aperto” Firenze dalla distruzione decretata dopo la battaglia di Montaperti (1260) e che ora è dannato come eresiarca epicureo, ai guelfi Tegghiaio Aldobrandi e Iacopo Rusticucci che stanno sotto la pioggia di fuoco coi sodomiti, fino al Mosca dei Lamberti, che dicendo “Capo ha cosa fatta” decretò l’assassinio di Buondelmonte (1216) e l’inizio della divisione fra guelfi e ghibellini, come da lui stesso dichiarato nella bolgia che punisce i seminatori di scandalo e di scisma (Inf. XXVIII, 103-108). Sui dissidi della propria generazione Dante fa così ricadere tutto il male precedente, in modo non dissimile da Cristo, che attribuisce tutti i mali provenienti da ogni generazione di reprobi alla particolare malvagia generazione dei reprobi Giudei del suo tempo, sulla quale ricade, come l’acqua di un fiume che scorre, tutto il sangue versato dal tempo di Abele il giusto (Matteo 23, 35-36: “ut veniat super vos omnis sanguis iustus … Dopo lunga tencione / verranno al sangue” (vv. 64-65): cfr. Ap 17, 6). Come sentenzierà Giustiniano, condannando sia guelfi come ghibellini, “Molte fiate già pianser li figli / per la colpa del padre” (Par. VI, 109-110).

Il contrasto, in Dante, tra il rispetto per l’operato di alcuni suoi grandi concittadini e la miseria eterna nella quale sono caduti si ripercuote in un atteggiamento costante verso la sua città: da una parte la bersaglia con fieri rimproveri, dall’altra ne idealizza il passato di eletta e diletta città (“bello ovile”, “bello viver di cittadini”, il “mio bel San Giovanni”). È un segno di come, nell’amarezza dell’esilio, il poeta sempre ami un’idea della sua Firenze, patria di degni cittadini “ch’a ben far puoser li ’ngegni”. Come sarebbe stato un giorno per Savonarola, che ne fustigò i vizi, Firenze è l’eletta e diletta città, nuova Gerusalemme santa e pacifica. Nella “Fiorenza dentro da la cerchia antica”, la campana della chiesa di Badia suonando “e terza e nona” segnava l’entrata e l’uscita dei lavoranti delle arti (Par. XV, 97-98), come l’angelo con la canna d’oro regola l’ingresso e uscita dalla città celeste (Ap 21, 15).

■ Lo sguardo, che Ciacco ha mantenuto ‘dritto’ nel corso del colloquio con Dante, si fa ora ‘torto’ e ‘bieco’, cioè obliquo (Inf. VI, 91-93). La parola, che con il suo spontaneo aprirsi al passaggio del poeta, aveva dato adito alla rettitudine, cioè a un giusto ed equilibrato discorso, razionalmente equidistante da entrambi i partiti, ora cessa. Ciacco, dice Virgilio, non si riprenderà più fino al giudizio universale (vv. 94-96). Ciò significa che, fino alla fine dei tempi, nessuno farà più un viaggio simile a quello di Dante, capace con la poesia di destare i morti.

Subentra poi la prima delle questioni teologiche poste nel poema, che assumeranno importanza crescente nel corso del viaggio ultraterreno, fino al loro massimo sviluppo nel Paradiso. Dante chiede se le pene dei dannati dopo il giudizio universale saranno maggiori, minori o uguali a quelle attuali. Virgilio risponde che con la resurrezione della carne anche i dannati assumeranno maggiore perfezione (per quanto questa sia da intendere relativamente rispetto a quella dei beati), e che pertanto le pene saranno maggiori (Inf. VI, 103-111). I dannati, per intima tensione in loro immessa da Dio, attendono quel momento come lo desiderassero. Non diversamente si era esplicata questa volontà dei dannati, che si fa una con la giustizia divina che muove occultamente i reprobi ai suoi fini, nel passaggio dell’Acheronte: “e pronti sono a trapassar lo rio, / ché la divina giustizia li sprona, / sì che la tema si volve in disio” (Inf. III, 124-126).

Da notare che la risposta di Virgilio si fonda sull’Etica Nicomachea di Aristotele, per cui quanto l’essere umano è più perfetto tanto maggiormente sente il piacere o il dolore. Il “maestro di color che sanno” è dannato nel primo cerchio (per quanto onorato tra gli “spiriti magni” che albergano nel “nobile castello” del Limbo), ma la sua dottrina sopravvive e accompagna Dante per tutto il viaggio. Ciò apre una questione che al poeta sta molto a cuore, quella della salvezza dei giusti pagani i quali, senza colpa, non conobbero Dio. Questione apparentemente insolubile, perché tocca l’occulta prescienza divina, che sola sa dei salvati. Tuttavia, la presenza nel Limbo all’arrivo di Dante di genti giuste, antiche (prima del Cristianesimo) e ‘moderne’ (i maomettani Avicenna, Averroè e il Saladino), come alla discesa di Cristo vi stavano i padri e i profeti dell’Antico Testamento (e anche Catone), che furono di lì strappati e fatti beati, sembra indicare che il processo della Redenzione è ancora aperto e guarda a una nuova età di palingenesi e di conversione universale come a un nuovo avvento di Cristo nello spirito, che nel caso di Dante si realizza nella poesia.

■ Inferno VI è anche il primo canto del poema in cui si impone, attraverso la realistica evidenza del linguaggio, lo stile comico, quello cioè che è medio tra l’alto stile tragico (proprio dell’epica) e gli stili inferiori (in cui si colloca ad esempio l’elegia). Uno stile che, proprio perché è medio, comprende tutti gli altri, e di essi si serve secondo le esigenze. Si esprime in una nuova lingua volgare per chiunque, dotti e illetterati, debitrice del latino medievale, e in particolare di quello usato nei commenti alla Bibbia, universale quanto l’antico ma più “umile”, cioè adatto a tutti. Proprio dalla sua intimità con il latino deriva l’universalità della poesia di Dante, per cui a Thomas Stearns Eliot parve di poter leggere con facilità la Commedia anche senza capire l’italiano. Nel nuovo volgare trova posto l’eloquio illustre e insieme, per dirla con il Machiavelli del Discorso intorno alla nostra lingua, il “goffo”, il “porco”, l’“osceno”. Non ne sono esclusi i vocaboli puerilia, muliebria, silvestria, urbana lubrica et reburra rifiutati per il volgare illustre (De vulgari eloquentia, II, vii, 4), non i brutti fiorentinismi municipali (cfr. ibid., I, xiii, 2), perché tutto, secondo convenienza, può avere dignità di storia sacra, anche nella città dei reprobi.

■ Collocato dopo il canto di Paolo e Francesca, Inf. VI è stato sempre considerato dagli interpreti, anche per la sua brevità (con 115 versi è, insieme a Inf. XI, il più corto del poema), un canto secondario e di raccordo, per non dire di minore poesia a causa dei suoi temi politici e teologici. Ciò anche in base all’errata impostazione di quanti crocianamente separano nel poema poesia e struttura, poesia e romanzo teologico-politico. La Commedia è “poema sacro” per intero dove teologia, filosofia e politica costituiscono la materia trasformata dalla poesia. In tale contesto, l’allegoria, cioè la figura retorica per cui esiste un significato diverso da quello letterale, non è più solo un’astratta finzione poetica, cioè un’immagine sotto la quale si nasconde una verità morale da insegnare. Ha invece soprattutto un valore concreto, che consiste nel vedere gli eventi e i personaggi contemporanei, che sono l’esperienza vissuta dal poeta, come anticipati nel passato da altri eventi e personaggi, storici o mitologici, incontrati nel corso del viaggio.

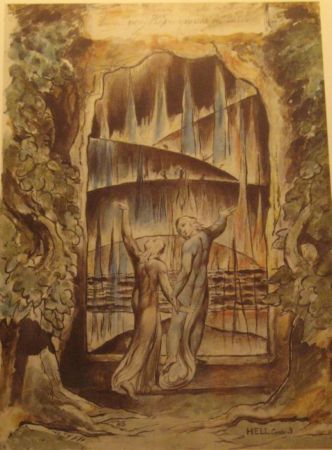

Nel porsi come parodia della Lectura oliviana, la Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati o periodi della storia della Chiesa, cioè alle categorie con cui l’Olivi organizza la materia esegetica. Questo ordine interno è registrabile per zone progressive del poema dove prevale, tramite le parole-chiave, la semantica riferibile a un singolo stato. È un ordine dirompente i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ogni stato, che ha differenti inizi, è concatenato per concurrentia, come le maglie di un’armatura, con quello che precede e con quello che segue. I temi propri di ogni stato, cioè le loro prerogative, sono applicabili agli individui di ogni periodo storico e ricadono in più alta misura nel sesto stato, l’età del rinnovamento del mondo per lo Spirito di Cristo che detta interiormente ai suoi discepoli, nuovi san Giovanni inviati a convertire infedeli e fedeli come scritto nell’Apocalisse (Ap 10, 11). Si possono in tal modo redigere mappe che comprendano l’ordine spirituale della Commedia. La ricerca, collocata su un sito per sfruttare gli spazi offerti dalla rete, è pervenuta a una Topografia spirituale della Commedia, dove per quasi ogni verso, o gruppo di versi, collegamenti ipertestuali conducono al “panno” esegetico fornito dalla Lectura super Apocalipsim, sul quale il “buon sartore” ha fatto “la gonna” (cfr. Par. XXXII, 139-141).

Dopo che nel quinto canto dell’Inferno sono stati sviluppati, con i lussuriosi, numerosi temi del secondo stato, proprio dei martiri (nel senso che all’antico martirio corporale subentra il moderno martirio psicologico), nel sesto sono quelli del terzo periodo a fasciare i golosi.

Il terzo stato è proprio dei dottori della Chiesa, che confutano le eresie. Con esso concorre il quarto stato, proprio delle vergini e dei solitari e contemplativi anacoreti (prologo, Notabile X). La concorrenza è nel tempo, poiché il terzo stato inizia con la conversione di Costantino o con il Concilio di Nicea (325), allorché già fiorisce in Egitto e in Oriente la vita solitaria, mentre il quarto stato raggiunge l’acme sotto l’impero di Giustiniano (527-565), quando l’eresia è ancora presente. Ma, in questo caso, concurrentia significa soprattutto complementarità nei fini. Nel terzo e nel quarto stato ragione e fede espansa, lume di dottrina e santità di vita, intelletto e affetto, senso morale (designato dalla figura umana) e senso anagogico (designato dall’aquila, che vola sopra gli altri), legge e offici sacri, spada e pasto spirituale, Mosè e David, rispettivamente concorrono a infiammare, per diverse strade, il meriggio dell’orbe già cristianizzato e radicato nella fede. Sono entrambi due stati di solare sapienza, prefigurati dalla creazione, nel terzo giorno, della terra separata dalle acque e adatta all’abitazione dell’uomo e, nel quarto, dei “luminaria celi” (prologo, Notabile XIII). Vengono designati con le due ali della grande aquila date alla donna (la Vergine, la Chiesa dei contemplativi o il corpo mistico di Cristo) per volare nel deserto delle genti, luogo per lei preparato: queste due ali sono anche il potere temporale o imperiale e quello spirituale, stabiliti da Dio nella stessa sede, Roma (ad Ap 12, 14; 4, 3).

Corrispondono, fra le età dell’uomo, l’uno all’adolescenza leggera e agitata dal vento dell’errore, l’altro all’età matura e pertinace nel suo stare; fra i sacramenti, al sacerdozio e al pasto eucaristico (prologo, Notabili III, XIII).

Conseguono la propria vittoria ascendendo. I dottori del terzo stato con la discrezione che nasce dall’esperienza, per cui vanno oltre l’immaginazione fondata sui sensi e causa dell’erronea fantasia (Ap 2, 17). Gli anacoreti del quarto stato con il “vittorioso effetto”, per essere operosi che mai distolgono le forze del corpo e della mente dal fine di conseguire la virtù, che frantuma i vizi, e la scienza contemplativa; che fanno fruttare l’unico talento dato, cioè il dono della scienza, che patiscono l’affanno fino alla fine (Ap 2, 26-28).

Nella terza età del mondo avvenne la confusione babelica, e l’unica e vera lingua rimase nella casa di Eber e poi in quella di Abramo; quindi Mosè sconfisse gli scismatici e diede la legge al popolo di Dio. Nel terzo stato della Chiesa subentrò la confusione ereticale condannata dai decreti ecclesiastici; la vera lingua (cioè il vero culto) rimase nella casa di Pietro. Con David, nella quarta età, venne riportata l’arca a Gerusalemme e stabilito nel corso di una pestilenza il luogo del Tempio, sul monte Moria; con Gregorio Magno, nel quarto stato della Chiesa, cessò a Roma la peste apparendo un angelo nell’atto di riporre la spada nel fodero “in loco qui adhuc Rome castrum sancti angeli appellatur”, venne riportata a Roma l’arca del culto divino e ordinato in modo più solenne l’officio ecclesiastico (prologo, Notabile XIII).

La terza guerra, sostenuta dalla donna, alla quale sono date le due ali della grande aquila, è contro le eresie, in particolare contro quella ariana; concorre con la quarta guerra, contro l’ipocrisia che deriva dalle ricchezze date alla Chiesa dai tempi di Costantino, “sub quadam specie veri et boni et quasi in obsequium ecclesie” (Ap 12, 13-16). Entrambi i conflitti sono prefigurati dalle antiche guerre contro i Siri e i Filistei, quando dieci tribù si separarono da Giuda, e poi contro gli Assiri, allorché le dieci tribù furono asservite e devastata la stessa tribù di Giuda, come nel nuovo tempo i Saraceni distrussero le Chiese orientali, dove fiorivano gli anacoreti orgogliosi della loro alta vita, ma ardua, alla lunga insostenibile a causa della fragilità umana e degenerata in ipocrisia, e devastarono la Chiesa latina, assimilata alla tribù di Giuda.

A Pergamo, la chiesa dei dottori alla quale è data la spada a doppio taglio che scinde con la ragione gli opposti errori (Ap 2, 12-17), corrisponde Tiatira, la chiesa degli anacoreti, infiammata negli affetti, ripresa perché il suo vescovo non allontana Gezabele, la falsa e ipocrita profetessa (non quella antica, ma simile in potenza e simulazione; Ap 2, 18-29).

All’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5-6) appare un cavallo nero (l’astuzia dell’errore ereticale) con in mano una bilancia (la retta o distorta misurazione della Scrittura); all’apertura del quarto (Ap 6, 7-8) un cavallo pallido (il languore della morte indotto dai Saraceni, inceneritori delle superbe chiese orientali).

I dottori, che contemperano secondo le circostanze i quattro sensi della Scrittura, sono fiumi e fonti, ma per l’errore molti muoiono a causa delle acque (Ap 8, 11), che al versamento della terza coppa si fanno sangue (Ap 16, 4-7). La terza tromba suona contro la scienza curiosa ed erronea, che non è scienza “de veris et de utilibus, seu de prudentia regitiva actionum et de scientia speculativa divinorum” (Ap 8, 10-11); la quarta (Ap 8, 12-13), nell’oscurare un terzo del sole, della luna, delle stelle, del giorno e della notte, suona contro il voler vedere troppo (Ap 2, 1), l’eccesso di contemplazione che provoca ipocrisia e degenera nel caldo dell’ira e della rissa, per cui la quarta coppa viene versata sul sole provocando l’estuare degli uomini (Ap 16, 8-9).

L’antico è immagine figurale del moderno. Cerbero, nel graffiare, scuoiare e squartare i peccatori, è figura che anticipa il colloquio tra Dante e Ciacco sulle divisioni politiche fiorentine. Il tema del tagliare, dividere, rompere o scindere lo si ritrova in altre zone del poema, quasi fosse un motivo dall’andamento interno, sotterraneo e insieme ciclico. Nella prima cantica, torna in evidenza nella selva dei suicidi, la cui anima feroce si è divisa dal corpo (Inf. XIII); nella terza bolgia dei simoniaci, che hanno straziato la “bella donna”, cioè la Chiesa (Inf. XIX); nella nona dei seminatori di scandalo e di scisma, dove sta anche il Mosca che fu causa delle discordie fiorentine (Inf. XXVIII); in Lucifero che con ognuna delle sue tre bocche “dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla” e, per maggior pena, graffia Giuda che pende dalla bocca anteriore scorticandogli il dorso, mentre gli altri due traditori sono gli assassini di Cesare, Bruto e Cassio (Inf. XXXIV, 55-67). Questo dividere in sostanza l’uomo, nei suoi vari aspetti, da Dio e dalla sua giustizia è assimilabile alle eresie, che divisero l’umanità di Dio dalla sua divinità, degradando la prima o confondendola con la seconda, come quelle di Ario e di Sabellio, i quali, secondo quanto dice Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole, “furon come spade a le Scritture / in render torti li diritti volti” (Par. XIII, 127-129).

Non a caso, pertanto, i luoghi dell’Inferno che trattano di divisioni esprimono una semantica parodistica dei motivi propri del terzo stato, nel quale i dottori confutano le eresie che dividono la Chiesa. Lo si registra in Inferno VI, dove questi motivi prevalgono. Cristo si presenta a Pergamo, la terza chiesa d’Asia, come colui che possiede la “rumphea”, cioè la spada a doppio taglio (Ap 2, 12) che incide, scinde e taglia gli opposti errori di Ario e Sabellio. Le qualità sono trasferite su Cerbero (v. 18) [2], mentre i dannati sotto la pioggia “de l’un de’ lati fanno a l’altro schermo” e “volgonsi spesso” (vv. 20-21), quasi incarnazione della perpetua mobilità tra anime e corpi, nello stato di gloria o in quello infernale, nelle continue rivoluzioni sostenute dall’eretico Origene, mentre anche Cerbero (v. 24) “non avea membro che tenesse fermo” (Ap 8, 10: terza tromba). Dall’esegesi del terzo sigillo (il cavallo nero, Ap 6, 5) provengono “l’aere tenebroso” (v. 11), “la barba … atra” di Cerbero (v. 16), “l’anime più nere” (v. 85), nonché le variazioni sui temi del peso della dritta o torta statera (l’interpretazione della Scrittura, vv. 50, 59, 71, 91). La terra che riceve “grandine grossa, acqua tinta e neve” (vv. 10-12), come pure quella gettata da Virgilio nelle “bramose canne” di Cerbero (vv. 25-27), trasforma l’esegesi di Ap 12, 16 (terza e quarta guerra, concorrenti; cfr. supra). “Farinata e ’l Tegghiaio, che fuor sì degni, / Iacopo Rusticucci, Arrigo e ’l Mosca / e li altri ch’a ben far puoser li ’ngegni”, dei quali il poeta chiede a Ciacco se siano beati o dannati, sono parodia di Origene, “stella grande e ardente come una fiaccola” poi caduta (Ap 8, 10: terza tromba), come conferma la risposta del fiorentino goloso: “Ei son tra l’anime più nere; / diverse colpe giù li grava al fondo” (vv. 79-87). Altri temi del terzo stato sono il suono e la tromba (vv. 76, 95; prologo, Notabile I); la ricerca razionale delle cause (vv. 62, 77; prologo, Notabile XIII).

* Lettura tenuta il 19 gennaio 2009 presso il Liceo Classico “G. Pantaleo” – Liceo Scienze Umane “Giovanni Gentile” di Castelvetrano. Aggiornata, sono stati aggiunti i riferimenti alla Lectura super Apocalipsim con i relativi collegamenti ipertestuali.

[1] L’aiutare da parte della terra potrebbe pure ritrovarsi nel gridare “Buon Vulcano, aiuta, aiuta!” da parte di Giove impegnato nella battaglia di Flegra contro i giganti i quali, come i Ciclopi che lavoravano “in Mongibello a la focina negra”, erano “i figli de la terra” (Inf. XIV, 55-57; cfr. XXXI, 121). La terra ‘aiutò’ il cielo non inviando Anteo ai campi di Flegra, come ricordato da Lucano (Phars. IV, 596-597).

[2] L’atteggiamento di Cerbero – “graffia li spirti ed iscoia ed isquatra” (Inf. VI, 18) -, in quanto parodia del presentarsi di Cristo a Pergamo, la terza chiesa d’Asia (Ap 2, 12), esclude, per quanto largamente attestata dalla tradizione, la lezione ingoia al posto di iscoia. Nell’esegesi non si registra infatti l’ingoiare, mentre da essa sono trasferibili il graffiare, lo scuoiare e lo squartare. «“Hec dicit qui habet rumpheam”, id est spatam, “ex utraque parte acutam”. … ingerit se ut terribilem confutatorem et condempnatorem ipsorum per incisivam doctrinam et condempnativam sententiam oris sui. Dicit autem “ex utraque parte”, non solum quia absque acceptione personarum omnia vitia scindit et resecat …». Si noti, inoltre, la simmetria con Lucifero, al quale vengono appropriati verbi simili: dirompea, mordere, graffiar (Inf. XXXIV, 55-60), anch’essi, salvo il mordere, variazioni sui temi della terza chiesa. Lucifero, che è speculare a Cerbero per gli aspetti sopra ricordati, non ingoia i peccatori.

CANTO VII – IL QUARTO STATO

■ Nel sesto canto dell’Inferno la semantica prevalente elabora per i golosi temi del terzo stato della storia della Chiesa; nel settimo canto la descrizione degli avari e prodighi registra motivi del quarto, quella degli iracondi e degli accidiosi del quinto (che continuano e prevalgono nell’ottavo).

■ Temi del quarto stato sono già presenti in Inf. VI: vv. 13 (diversa: iv sigillo), 16.17 (occhi, mani: iv chiesa), 17 (ventre: iv chiesa), 26.30 (terra: iii-iv guerra), 29-30 (pasto: prol. not. iii), 54 (mi fiacco: iv sigillo), 70-71 (alte … gravi pesi: iv chiesa).

■ L’inizio di Inf. VII, con lo strano linguaggio di Pluto – “Pape Satàn, pape Satàn aleppe!” – , che esprime meraviglia e allusiva simulazione, appare fasciato dai temi del quarto stato, più precisamente della quarta chiesa (Ap 2, 23-24). Il confronto tra Pluto e Virgilio è un opporsi della dottrina di Cristo a quella di Satana: con il prevalere della prima cadono i vecchi precetti e le vecchie osservanze che con alta superbia il demonio Pluto vuole imporre. Così alla quarta chiesa Cristo dice che a chi non possiede la dottrina della falsa profetessa Gezabele e non ha conosciuto nell’affetto e nelle opere “l’altezza di Satana”, cioè l’alta superbia e la profonda malizia del diavolo, non imporrà altro peso, quello dei precetti, al modo con cui affermano o minacciano alcuni ingannatori o falsi apostoli della Giudea. Non imporre altro peso significa non pretendere l’osservanza della vecchia legge, nonostante essi dicano il contrario.

Il canto mette in versi la concorrenza tra il terzo e il quarto stato. Il terzo stato dei dottori “concorre” con il quarto degli anacoreti, è anzi il più evidente esempio del fenomeno per cui un periodo storico continua nel successivo, come questo ha radici nel precedente. La trattazione della terza e della quarta guerra (Ap 12, 13-16) avviene congiuntamente, e in essa alla donna, figura della Chiesa, vengono date due ali di una grande aquila, per combattere da una parte le eresie con il lume dei dottori, dall’altra l’affluenza dei beni temporali con la santità di vita degli anacoreti. Le cronache dimostrano la loro concorrenza. L’anacoreta Antonio e il dottore Atanasio fiorirono entrambi al tempo di Costantino. Ilario e Ambrogio furono contemporanei di Macario e di altri anacoreti. San Basilio, grande dottore, visse nello stesso periodo di Gregorio Nazianzeno, anch’egli grande dottore e autore di una regola monastica assai rigida. Così al tempo di Gregorio Magno molti furono gli austeri anacoreti. Come l’affetto presuppone la “notitia intellectus”, cioè la conoscenza, poiché non si può amare se non ciò che è già conosciuto, ma questa conoscenza non è santa senza un santo affetto, così il chiaro lume dei dottori precede l’esercizio degli affetti e la contemplazione degli anacoreti, ma non può essere chiaro senza l’eccellenza della vita propria di questi. Pertanto i due stati concorrono, con mutuo ossequio, a illuminare e infiammare l’orbe convertito nel mezzogiorno (prologo, Notabile X).

In Inf. VII, 53-54, a Dante che vorrebbe riconoscere qualcuno tra gli avari e i prodighi, Virgilio risponde che la “sconoscente vita che i fé sozzi, / ad ogne conoscenza or li fa bruni”: l’espressione “sconoscente vita”, cioè la vita priva del discernimento razionale, contiene in sé i motivi dell’intelletto e dell’affetto (la santa vita) propri rispettivamente dei dottori e degli anacoreti. Alle schiere degli avari e dei prodighi è assegnata una pena per cui percorrono, facendo rotolare pesi col petto, la metà del quarto cerchio fino al punto in cui cozzano insieme scambiandosi ingiurie, per poi tornare indietro a ripercuotersi nel punto diametralmente opposto. I due punti del cerchio, che distinguono la loro pena, segnano anche la concorrenza delle due schiere, quasi entrambe abbiano un solo orizzonte e diversi emisferi, situazione assimilabile alla posizione astronomica di Gerusalemme e della montagna del purgatorio, poste agli antipodi e nel mezzo di due emisferi opposti, come descritta da Virgilio in Purg. IV, 61-75. Al v. 31 – “Così tornavan per lo cerchio tetro” – il verbo ‘tornare’ è variazione dissonante di un tema della sesta vittoria (Ap 3, 12), per la quale i contemplativi tornano in Dio con circolo glorioso. Al verso precedente, il rimprovero che i prodighi rivolgono agli avari – “Perché tieni?” – è parodia dell’esegesi di Ap 2, 25, dove Tiatira, la quarta chiesa d’Asia, viene invitata a ‘tenere’ solo il Vangelo e non altro.

Dall’esegesi della terza tromba, dove sono elencate le erronee dottrine di Origene (Ap 8, 10), proviene il tema della continua rivoluzione, del non restare immobile, già proprio dei golosi, “miseri profani” del terzo cerchio, i quali “volgonsi spesso” sotto la pioggia (Inf. VI, 21), e dello stesso Cerbero che “non avea membro che tenesse fermo” (v. 24). Anche gli avari e i prodighi, puniti nel cerchio successivo, vanno “voltando pesi per forza di poppa”, e ivi ciascuno si rivolge “voltando a retro”, oppure si volge “per lo suo mezzo cerchio a l’altra giostra” (Inf. VII, 25-35; da notare l’inserimento di motivi provenienti dal II Notabile del prologo, dove in tutt’altro contesto si sottolinea che gli opposti si chiariscono meglio se giustapposti, come quei due tipi di dannati chiariscono la loro cecità nella vita terrena “quando vegnono a’ due punti del cerchio / dove colpa contraria li dispaia”, vv. 44-45).

Il tema della bilancia o del peso (terzo sigillo, Ap 6, 5) è nell’urlare “voltando pesi per forza di poppa” e nell’essere stati (i prodighi) in vita così ciechi nella mente “che con misura nullo spendio ferci” (vv. 27, 40-42; il motivo del peso è proprio anche della quarta chiesa, che concorre con la terza: Ap 2, 24). Il cavallo che appare all’apertura del terzo sigillo è nero: il cerchio in cui si volgono i dannati è “tetro” (v. 31), essi sono “ad ogne conoscenza … bruni” (v. 54).

Alla tematica del dividere e del tagliare da parte dei dottori (terzo stato) appartengono il frangersi dell’onda “con quella in cui s’intoppa” (v. 23; il frangere è tuttavia proprio anche del quarto stato poiché gli anacoreti sono “propter excessus contemplationis et macerationis corpore fracti”), ed anche i “crin mozzi” con cui risorgeranno i prodighi (v. 57; i “crini”, nel senso della moltitudine e dell’ornato dei sottilissimi e spiritualissimi pensieri e affetti, oppure della pienezza dei doni dello Spirito Santo che adornano la cima della mente, costituiscono la quarta perfezione di Cristo sommo pastore ad Ap 1, 14).

Il motivo dei cori e dei cantori ordinati da Davide nella quarta età del mondo (e, per estensione, anche quello della danza) e da Gregorio Magno nel quarto stato della Chiesa (prologo, Notabile XIII) passa nel quarto cerchio infernale, dove “convien che … la gente riddi”, cioè balli, cozzando tra loro “come fa l’onda là sovra Cariddi” (vv. 22-24) per poi ripercorrere il cammino fatto ed incontrarsi nuovamente nell’opposto punto del cerchio.

Un inserimento tematico diverso è ad Inf. VII, 58-60. Nella settima visione san Giovanni, quasi al termine del libro, minaccia quanti, nell’esporre il testo, falsamente aggiungeranno o sottrarranno qualcosa alle parole della profezia da lui scritta. Chi apporrà qualcosa di menzognero che non deve essere aggiunto patirà i flagelli descritti nel libro; chi toglierà le parole si vedrà invece sottrarre il libro della vita, cioè la gloria sostanziale di Dio, e la città santa (Ap 22, 18-19). Olivi nota la bella corrispondenza tra l’apposizione delle piaghe per la falsa aggiunta e la sottrazione della vita beata per la falsa diminuzione del testo sacro, che a loro volta corrispondono alle due parti della dannazione eterna, cioè alla pena dei sensi e alla pena del danno con la perdita della gloria. Questa minaccia viene pronunciata non per quanti, al fine di spiegare il testo apocalittico, fanno riferimento ai commenti ad esso, oppure per quanti inseriscono il testo in modo abbreviato nelle proprie glosse, ma per quanti corrompono la verità in modo fallace. Gli avari e i prodighi che spingono pesi col petto sono dannati ai quali il “mal dare” (che corrisponde alla falsa aggiunta) e il “mal tenere” (che corrisponde alla falsa sottrazione) ha tolto “lo mondo pulcro”, cioè la beatitudine: è da notare che la rima “appulcro”, nel senso di abbellire, ha un prefisso ap– che deriva da “appositio” in una zona in cui compare anche l’aggettivo “pulcher”.

I motivi proposti dall’esegesi del quarto cavallo all’apertura del relativo sigillo (Ap 6, 8) – il pallore, la macerazione del corpo, l’aridità, il languore, il marcire pestilenziale, il colore della morte – sono puntualmente presenti nelle zone in cui prevale la tematica del quarto stato. Pluto, fiera crudele che sorveglia il quarto cerchio infernale, alle parole di Virgilio cade a terra come cadono involute le vele gonfiate dal vento “poi che l’alber fiacca” (Inf. VII, 13-15). Gli avari e i prodighi sono “anime stanche”, che “tutto l’oro ch’è sotto la luna / e che già fu … non poterebbe farne posare una” (vv. 64-66; il verbo “posare”, ad Ap 21, 16, è proprio di coloro che, dopo la corsa nello stadio paolino [1 Cor 9, 24], ottengono trionfalmente il premio). Il tema del languore è nell’operare della Fortuna la quale, permutando “a tempo li ben vani / di gente in gente e d’uno in altro sangue”, fa sì “ch’una gente impera e l’altra langue” (vv. 79-82).

Al quarto stato appartengono ancora, nel parlare di Virgilio sulla Fortuna, il riferimento alla luna (v. 64, tema della quarta tromba ad Ap 8, 12) e il verso 72 “Or vo’ che tu mia sentenza ne ’mbocche”, che esprime uno dei motivi peculiari degli anacoreti, ai quali appartiene la “refectio” o il “pastus”. La cura pastorale, caratteristica precipua del primo stato, attende infatti nel quarto al pasto e al nutrimento del gregge (prologo, Notabile III).

È proprio di Tiàtira, la quarta chiesa d’Asia, ministrare i beni ai poveri: “Conosco il tuo ministero” dice Cristo ad Ap 2, 19. Poiché è proprio del vescovo dispensare ai poveri a lui soggetti i beni della chiesa come beni comuni e come beni dei poveri, si fa riferimento al “ministero”, per quanto possa essere anche inteso come ministero del Verbo di Dio. Il tema del ministrare è presente in due zone dell’Inferno afferenti al quarto stato: la Fortuna, sulla quale Virgilio ragiona nel quarto cerchio dove stanno gli avari e i prodighi, fu ordinata da Dio “general ministra e duce / che permutasse a tempo li ben vani” (Inf. VII, 78-79); la giustizia, infallibile “ministra / de l’alto Sire”, punisce nella decima bolgia i falsari (Inf. XXIX, 55-57; il motivo dell’occulta giustizia punitiva è, nell’esegesi della quarta chiesa, ad Ap 2, 23). La Fortuna è ordinata “a li splendor mondani”, cioè alla distribuzione di ogni bene temporale, come nei cieli le intelligenze angeliche fanno “sì, ch’ogne parte ad ogne parte splende, / distribuendo igualmente la luce” (Inf. VII, 73-78; nel quarto giorno Dio creò i “luminaria celi”: prologo, Notabile XIII).

La Fortuna partecipa anche dell’esegesi dell’angelo della sesta tromba, che ha la faccia come il sole (Ap 10, 1). Alcuni, come Riccardo di San Vittore, dicono che questo angelo deve essere Cristo perché solo a lui spetta aprire il libro, come è detto al capitolo quinto (Ap 5, 2-3). Non si nega che sia lui il principale rivelatore del libro, in particolare in quanto è Dio che illumina interiormente le menti; nondimeno ordinò sotto di sé degli spiriti e degli uomini angelici per illuminare, come suoi ministri, gli esseri inferiori. Al modo con cui i sette angeli che suonano la tromba vanno interpretati come uomini angelici e dottori e anche come gli spiriti angelici che presiedono loro, sebbene sia Cristo principalmente a insegnare tutte quelle cose manifestate col suono della tromba, così si deve intendere a proposito dell’angelo con la faccia come il sole. Così è da intendere della Fortuna, “general ministra e duce” ordinata agli “splendor mondani”, intelligenza angelica che “con l’altre prime creature lieta / volve sua spera e beata si gode”. La Fortuna, ministra di Dio, è il contrario del “beatus qui audit” di Ap 1, 3, versetto che esprime la causa finale dell’Apocalisse, consistente appunto nella beatitudine: “ma ella s’è beata e ciò non ode”, nel senso che non ascolta il biasimo e la mala voce datale dai mondani.

Il permutare i beni temporali “di gente in gente e d’uno in altro sangue” (Inf. VII, 78-80) è una variazione sul tema della “commutatio” proposto nel Notabile VII del prologo. Dopo Aronne fu fatto pontefice suo figlio Eleazaro, a questi succedette il figlio Fineas, con il quale Dio stabilì un patto per cui il pontificato sarebbe toccato sempre alla sua stirpe. Ma più tardi, al tempo di Eli, i pontefici non provenivano dalla stirpe di Eleazaro, bensì da quella di Itamar, suo fratello. Con Davide ritornò preminente la stirpe di Eleazaro. Abiatar, della stirpe di Itamar, fu cacciato dal pontificato da Salomone, che vi prepose Zadòk. Ancora, nella profezia di Ezechiele era contenuta la promessa divina che nel futuro Tempio sarebbero stati sacerdoti solo i discendenti di Zadòk (Ez 44, 15; 48, 11), ma questa promessa venne mantenuta solo con Cristo, perché Zaccaria, padre di Giovanni Battista, apparteneva alla stirpe di Itamar. Questo continuo mutare di stirpi e ritornare a stirpi precedenti si verifica anche nel pontificato del Nuovo Testamento. Con Pietro e con gli apostoli esso fu infatti dato alla stirpe evangelica, quindi venne utilmente e ragionevolmente commutato in uno stato fondato sul possesso dei beni temporali, la cui durata va da Costantino al termine del quinto stato. In questo periodo, i pontefici che preferirono la povertà evangelica ai beni temporali segnarono di nuovo, e in modo raddoppiato, il prevalere del primo ordine, quello del sacerdozio apostolico. Alla fine di queste mutazioni, il pontificato dovrà ritornare al primo ordine di povertà, al quale spetta per diritto di primogenitura e per la maggiore perfezione derivante dalla conformità con Cristo. Questo ritorno sarà agevolato non solo dall’imperfezione insita nel possesso e nella dispensa dei beni temporali, ma pure da quegli enormi difetti – superbia, lussuria, simonie, liti, frodi e rapine – da cui la Chiesa, divenuta alla fine del quinto stato quasi una nuova Babilonia, risulterà macchiata e confusa dai piedi al capo.

I motivi presenti nel Notabile VII sono principalmente due: l’alterno succedersi delle stirpi sacerdotali nell’Antico Testamento, per disegno divino o per deposizione da parte di un re (il caso di Abiatar da parte di Salomone), e una sorta di corsi e di ricorsi tra povertà e ricchezza del pontificato nel Nuovo Testamento, fino al definitivo ritorno all’originaria povertà evangelica.

Dante applica dunque alla storia umana la legge che regola, secondo l’Olivi, la storia della Chiesa, fatta di traslazioni, trasmutazioni, patti non mantenuti da Dio stesso (secondo il giudizio umano), prima del ritorno alla stabilità. Questa legge non vale più soltanto per il papato, povero nel cominciare con san Pietro e poi, dopo Costantino, ricco, in vista del ritorno al primo tempo. Questa legge diventa universale, il papato è solo una parte del tutto.

La Fortuna esprime i motivi della necessità e della velocità, propri dell’esordio dell’Apocalisse, che è rivelazione di quelle cose che è necessario avvengano presto: “Le sue pemutazion non hanno triegue: / necessità la fa esser veloce” (Inf. VII, 88-89).

Il tema dell’oscurare le stelle, che nell’esegesi della quarta tromba (Ap 8, 12) è equiparato alla devastazione delle chiese orientali da parte dei Saraceni al volgere del quarto stato, percorre le parole dette da Virgilio nel momento di discendere dal quarto al quinto cerchio infernale – “già ogne stella cade che saliva / quand’ io mi mossi, e ’l troppo star si vieta” (Inf. VII, 97-99): quelle stelle che salivano nell’emisfero orientale quando Virgilio mosse dal Limbo per salvare Dante, che corrispondono alle “chiese” orientali, ora scendono, passate all’emisfero occidentale. L’identificazione delle stelle con i vescovi che rilucono sopra le chiese come una lucerna o una stella sopra il candelabro del santuario è tema dell’ottava perfezione di Cristo sommo pastore, trattata nel primo capitolo (Ap 1, 16). Il “troppo star” fa parte della tematica del quarto stato, perché contro di esso si appunta lo zelo (prologo, Notabile III), né d’altronde è possibile mantenersi a lungo in uno stato tanto arduo (Notabili V e X).

■ Il tema del discendere, proprio del quinto stato, segna, in vari punti di Inf. VII, VIII e IX, tutta la permanenza nella palude Stigia (Inf. VII, 97, 106-108; VIII, 25, 128; IX, 16-17), fino all’arrivo del messo celeste che apre con una verghetta la porta della città di Dite, tenuta ostinatamente chiusa dai diavoli (Inf. IX, 89-90): il tema della porta aperta appartiene al sesto stato, alla cui chiesa viene detto: “Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere” (Ap 3, 8). Il condiscendere del quinto stato è pieno di “pietas”: discendere e pietà accompagnano il passaggio dal quarto cerchio alla palude Stigia ovvero al quinto cerchio dove stanno gli iracondi e gli accidiosi (Inf. VII, 97: il termine “pieta” significa angoscia della pena, ma allude alla pietà).

Uno dei difetti che non consentono di aprire il quinto sigillo è la difficoltà tristissima e faticosa verso quanto è arduo e divino e la conseguente accidia languida e intorpidita. Nella quinta apertura, contro l’ozio del quinto tempo, sentina di lussuria e di ogni inquità, i santi martiri chiamano perché sia vendicato il loro sangue, cioè le dolorose fatiche derivanti dalla tribolazione (Ap 5, 1; cfr. 6, 9-11). Al suono della quinta tromba “salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace” (Ap 9, 2). Il grave e grosso fumo che esce dal pozzo punge e confonde gli occhi di chi guarda, e diffama e oscura presso fedeli e infedeli la solare chiarezza della fede, della Chiesa e della religione che conduce al culto di Cristo vero sole, come l’aere perspicuo permette alla nostra facoltà visiva di raggiungere il sole e ai raggi del sole di pervenire all’occhio. Così molti prelati, secolari e regolari, che prima apparivano quasi come il sole, e molti spirituali, che prima erano quasi come l’aere puro da esso illuminato, si corrompono e si fanno neri per il fumo causato da tanta rilassatezza. Se si confronta il passo tratto da Ap 5, 1 con quello tratto da Ap 9, 2, intrecciando i motivi, si perviene all’origine delle parole dette dagli accidiosi immersi nella palude Stigia: “Fitti nel limo, dicon: ‘Tristi fummo / ne l’aere dolce che dal sol s’allegra, / portando dentro accidïoso fummo: / or ci attristiam ne la belletta negra’” (Inf. VII, 121-124). Da Ap 5, 1 derivano l’esser tristi i dannati e accidioso il fumo; da Ap 9, 2 l’aere, il sol, il fummo e la “belletta negra”. Per questi dannati, immersi nel pantano dello Stige, che respirano “sotto l’acqua” (vv. 117-118), è anche parodiato il tema dello stare sotto l’altare di Dio (proprio dei santi!) all’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9).

Il tema del fumo ricorre ancora con frequenza nella palude Stigia, che è zona in cui il quinto tempo è prevalente. Il fumo del pantano è tale che potrebbe nascondere a Dante “quello che s’aspetta”, cioè l’arrivo della barca di Flegiàs (Inf. VIII, 12; l’attendere è tema del quinto sigillo); all’arrivo del messo celeste che apre la porta della città di Dite Virgilio invita il discepolo a guardare dove il fumo è “più acerbo” (Inf. IX, 73-75), mentre lo stesso messo rimuove “quell’aere grasso” con la mano sinistra, apparendo “lasso” (l’aggettivo deriva dal “fumus laxationis”) solo per il fastidio da esso causato (vv. 82-84).

Il pungere delle locuste che escono dal pozzo dell’abisso aperto al suono della quinta tromba provoca il “remorsus conscientie”, che designa anche l’“ira” (Ap 9, 5), la quale è sinonimo di “rabbia” nella descrizione delle teste dei cavalli di Ap 9, 17-19 (sesta tromba), paragonate ai leoni come lo sono i denti delle locuste di Ap 9, 8 (quinta tromba). Questi “corrodono”, e nella quinta coppa il dolore del cuore provocato dall’impazienza porta alla corrosione della propria lingua (Ap 16, 10). L’ira, nella quarta coppa, induce gli uomini a scaldarsi (Ap 16, 8-9). Si ha così un complesso di motivi, che percorre i versi, esprimenti la “rabies iracundie”. Il tema del corrodersi interiormente è nelle parole di Virgilio a Pluto: “consuma dentro te con la tua rabbia” (Inf. VII, 9). Gli iracondi stanno nella palude Stigia “troncandosi co’ denti a brano a brano” (vv. 112-116). Gli accidiosi – cui, come sopra detto, sono appropriati i motivi del quinto sigillo e della quinta tromba – stanno “sotto l’acqua” (lo “stare sotto”, da Ap 6, 9, proviene anch’esso dal quinto sigillo) e le loro parole sono rotte – “Quest’ inno si gorgoglian ne la strozza, / ché dir nol posson con parola integra” (vv. 125-126) -, motivo che deriva dall’esegesi della sesta tromba, dove si afferma che i molto adirati sono soliti interrompere le parole a causa dell’impeto (Ap 9, 20, dove il passo scritturale “et … non egerunt penitentiam de operibus manuum suarum” è simmetrico ad Ap 16, 11 [quinta coppa], che contiene i temi dell’impazienza e del corrodersi).

Il nocchiero della palude Stigia, Flegiàs, esprime anch’egli, “ne l’ira accolta”, il tema della corrosione interiore, mentre le parole di Virgilio – “più non ci avrai che sol passando il loto” – ripetono il tema della quinta vittoria (Ap 3, 5), per cui si discende agli infermi (Virgilio “discese ne la barca”) senza assumere macchie o imperfezioni, vivendo tra i carnali, i rilassati e gli immondi in modo puro, immacolato e santo come se ci si trovasse in solitudine o in mezzo a gente austera e perfetta (Inf. VIII, 19-25). “Mentre noi corravam la morta gora” (v. 31): tutto il viaggio all’inferno è uno stare mescolati, ovvero un correre come si afferma nel Notabile II del prologo, “cum corpore seu collegio reproborum”. In alcuni casi il fatto viene sottolineato, come nell’andare in “fiera compagnia” dei dieci demoni dalla non buona sembianza che scortano Dante e Virgilio verso un passaggio alla sesta bolgia che non esiste (Inf. XXII, 13-15). Nella sesta bolgia, dov’è il “collegio” degli ipocriti, i due poeti ‘corrono’ “per l’aura fosca”, ma poi procedono secondo il passo lento dei dannati gravati dalle cappe (Inf. XXIII, 80-81).

La terzina di Inf. VII, 100-102 – “Noi ricidemmo il cerchio a l’altra riva / sovr’ una fonte che bolle e riversa / per un fossato che da lei deriva” -, introduce temi propri della disposizione delle parti della Gerusalemme celeste (settima visione, Ap 21, 12 – 22, 1), temi già presenti nel “nobile castello” del Limbo (Inf. IV, 106-111) e che verranno ampiamente sviluppati nella descrizione dell’arrivo alla città di Dite (Inf. VIII, 67 ss.). “Ricidemmo”, nel senso di ‘tagliammo’, è tema della terza chiesa, Ap 2, 12.

Nelle sottostanti tabelle viene registrata la semantica relativa al terzo (Inf. VI), quarto e quinto stato (Inf. VII), nel numero dei versi e nei luoghi della LSA. |

||

Legenda: prol. not.: prologus, notabile; eccl.: ecclesia; sig.: sigillum; prael.: praelium |

||

Inf. VI (III stato) |

||

tenebroso, nere |

11, 85 |

6, 5 (III sig.) |

terra |

12, 26 |

12, 16 (III–IV prael.) |

atra |

16 |

6, 5 (III sig.) |

de l’un de’ lati fanno a l’altro |

20 |

2, 12 (III eccl.) |

volgonsi spesso |

21 |

8, 10 (III tuba) |

non avea membro che tenesse fermo |

24 |

8, 10 (III tuba) |

sacco |

50 |

6, 5 (III sig.) |

mi pesa, pesi |

59, 71 |

6, 5 (III sig.) |

partita |

61 |

2, 12 (III eccl.) |

cagione |

62 |

prol. not. XIII |

suono, suon |

76, 95 |

prol. not. I |

mi ’nsegni |

77 |

prol. not. XIII |

ch’a ben far puoser li ’ngegni |

81 |

8, 10 (III tuba) |

tromba |

95 |

prol. not. I |

Legenda: prol. not.: prologus, notabile; eccl.: ecclesia; sig.: sigillum; prael.: praelium |

||

Inf. VII (IV stato) |

||

Satàn aleppe |

1 |

2, 24 (IV eccl.) |

alto |

11 |

2, 24 (IV eccl.) |

superbo |

12 |

2, 24 (IV eccl.) |

fiacca, stanche, langue |

14, 65, 82 |

6, 8 (IV sig.) |

si frange |

23 |

2, 1 (III–IV eccl.) |

riddi |

24 |

prol. not. XIII |

pesi |

27 |

6, 5 (III sig.) – 2, 24 (IV eccl.) |

percotëansi, si percotean |

28, 112 |

8, 12 (IV tuba) |

tieni |

30 |

2, 25 (IV eccl.) |

vita |

53 |

prol. not. X |

luna |

64 |

8, 12 (IV tuba) |

ne ’mbocche |

72 |

prol. not. III |

fece li cieli, luce |

74, 76 |

prol. not. XIII |

ministra |

78 |

2, 19 (IV eccl.) |

giudicio … occulto |

83-84 |

2, 23 (IV eccl.) |

ogne stella cade che saliva |

98 |

8, 12 (IV tuba) |

’l troppo star si vieta, stava |

99, 109 |

prol. not. III |

Legenda: prol. not.: prologus, notabile; eccl.: ecclesia; sig.: sigillum; prael.: praelium |

||

Inf. VII (V stato) |

||

in compagnia |

104 |

3, 5 (V eccl.) |

giù, sotto |

105, 118 |

6, 9.11 (V sig.) |

disceso |

107 |

prol., not. I |

offeso |

111 |

9, 5 (V tuba) |

denti |

114 |

9, 8 (V tuba) |

ira |

116 |

9, 5 (V tuba) |

tristi … accidïoso … ci attristiam |

121, 123-124 |

5, 1 (V sig.) |

aere … sol … fummo … negra |

122-124 |

9, 2 (V tuba) |

ché dir nol posson con parola integra |

126 |

16, 11 (V phiala) |