La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuoriCanti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXXII, 124-XXXIII, 90

|

Inferno VIII |

Legenda [3]: numero dei versi; 7, 13: collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]; Not. II: collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. Varianti rispetto al testo del Petrocchi.

|

Io dico, seguitando, ch’assai prima

|

Inferno IX, 1-105 |

Quel color che viltà di fuor mi pinse

|

INDICE

1. “Io dico, seguitando, ch’assai prima” (Inf. VIII, 1). 2. La palude del quinto stato. 2a. L’impazienza che non può aspettare: l’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9.11). 2b. Il seme che rimane (Ap 12, 17). 3. L’orgoglio fiorentino. 4. Dite, ovvero l’infuocata Gerusalemme saracena. 5. Due porte aperte. 6. Due appelli al lettore (Inf. IX, 61-63; Purg. VIII, 19-21). Appendice: 1. Variazioni sul tema del vagus. 2. Variazioni su Apocalisse 6, 7-8.

■ Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, Olivi suggerisce, nel prologo della Lectura, un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato sui sette stati (status), cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, prefigurate nell’Antico Testamento.

|

Abbreviazioni e avvertenze

Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.

LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.

Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).

Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.

Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.

In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.

Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.

Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994. Si tiene anche conto della recente edizione a cura di G. INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA.

1. Io dico, seguitando, ch’assai prima

“Io dico, seguitando, ch’assai prima” (Inf. VIII, 1). Contro la narrazione di Boccaccio, secondo la quale Dante avrebbe composto a Firenze i primi sette canti dell’Inferno che poi, casualmente ritrovati in un “quadernuccio” e fattigli pervenire in Lunigiana presso i Malaspina al tempo dell’esilio, avrebbe continuati seguitando con l’ottavo [1], sta il rapporto di parodia che la Commedia ha instaurato con la Lectura super Apocalipsim fin dal primo verso. Questo rapporto non poté stabilirsi a Firenze prima dell’esilio (1302), perché Olivi completò il commento apocalittico poco innanzi la morte a Narbonne nel 1298 e la Lectura arrivò in Italia nei primi anni del Trecento (la prima data certa è il 1305, quando Ubertino da Casale l’aveva con sé scrivendo a La Verna l’Arbor vitae). Dunque Inferno VIII, come i canti precedenti e quelli successivi dell’ipertesto Commedia, è stato scritto elaborando, secondo le norme più volte registrate in questa ricerca, l’ipotesto Lectura. L’esame dei testi mostra tuttavia come, nel corso della stesura del poema, questo rapporto parodico non sia stato sempre omogeneo. Alcune considerazioni sono già state formulate; allo stato attuale della ricerca esse possono così riassumersi:

● La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che semanticamente corrispondono ai sette stati della storia della Chiesa come esposti nella Lectura super Apocalipsim di Olivi.

● L’Inferno registra cinque cicli settenari. Il primo inizia con Inf. IV e si conclude con l’apertura della porta della città di Dite a Inf. IX. A partire dal secondo ciclo, in particolare da Inf. XII (dove prevalgono i temi del secondo stato, ma il ciclo si avvia subito dopo l’apertura della porta), la rete semantica riferibile ciclicamente ai sette stati oliviani è più estesa, organizzata e compatta. Lo è meno nel primo ciclo, dove accanto a blocchi più strutturati, come Inf. V, si registrano versi che non contengono parole-chiave che rinviano alla Lectura (sono riportati in una tabella). Questo fenomeno, non presente nelle cantiche successive, comporta o un’incertezza nel rapporto fra Commedia e Lectura nella prima fase, oppure, più probabilmente, è indice di una prima, parziale stesura estranea a tale rapporto, di una Ur-Commedia della quale restano tracce.

● In Inf. I – II la semantica che rinvia alla Lectura è molto più estesa e sviluppata rispetto, ad esempio, ai canti VI, VII, VIII, XI, per cui è ragionevole pensare che proemio e prologo siano stati scritti quando il rapporto parodico aveva raggiunto la piena maturità. Inf. III e IV, per quanto elaborino tematiche diverse, sono canti speculari, trattando il primo dei pusillanimi (fasciati con l’esegesi di Laodicea, la settima chiesa d’Asia), il secondo dei magnanimi (i quali, nel “nobile castello” figura in terra della Gerusalemme celeste, sono assimilati alla sede divina prima che Cristo apra i sette sigilli). Inf. V, con le sue variazioni su temi del secondo stato (i martiri), si mostra organicamente connesso con il testo parodiato. Non è così per Inf. VI e VII, canti nei quali se ai golosi (VI), agli avari e prodighi (VII, 1-99) e agli iracondi e accidiosi (VII, 100-126) sono appropriati rispettivamente temi del terzo stato (i dottori), del quarto (gli anacoreti o contemplativi, in Inf. VII in concorrenza con il terzo) e del quinto (la rilassatezza della Chiesa), per un numero consistente di versi (in almeno sei terzine per ciascun canto) non sembrano sussistere legami semanticamente strutturati con l’esegesi apocalittica oliviana. Lo stesso si può dire per i due canti successivi, Inf. VIII-IX. Nel primo risuonano ancora estesamente i temi del quinto stato (palude Stigia, con un intermezzo di motivi del quarto stato per gli orgogliosi, figurati da Filippo Argenti); a partire dal v. 68 vengono parodiati, nella descrizione della città di Dite, i temi propri della Gerusalemme celeste oggetto della settima visione apocalittica, motivi che si sono già insinuati nei versi relativi al “nobile castello” del Limbo (Inf. IV, 106-111). In Inf. IX vengono riproposti temi del quinto stato e della settima visione; crescono i motivi del sesto stato, che toccano l’acme con l’apertura della porta di Dite da parte del messo celeste (vv. 61-90). Sia nell’ottavo come nel nono canto, al modo dei due precedenti, si registra un certo numero di versi che sembrano non connessi semanticamente alla Lectura.

Con l’ingresso, attraverso la porta aperta, nel sesto cerchio degli eretici inizia il secondo ciclo settenario dell’Inferno (che perviene fino alla salita di Gerione dall’abisso comprendendo gli usurai; con il volo in groppa alla “fiera con la coda aguzza” inizia il terzo ciclo a Inf. XVII, 82). L’avvio del secondo ciclo si estende per tutto Inferno X, canto ermetico per eccellenza che, a differenza dei quattro canti che precedono, elabora con grande maturità la tematica offerta dalla Lectura, come si registra in Inf. I e II. Con Inf. XI si registrano nuovamente lacune nel rapporto tra poema ed esegesi; nel canto Virgilio ordina l’inferno non secondo i sette peccati capitali (come avviene per la montagna del purgatorio), ma secondo l’immagine del “libro scritto dentro e fuori, segnato con sette sigilli” (Ap 5, 1), distinguendo appunto quattro specie di dannati posti fuori della città di Dite (lussuriosi, golosi, avari e prodighi, gli immersi nella palude Stigia) e tre “cerchietti” dentro (violenti, fraudolenti contro chi non si fida e contro chi si fida). Un ordine che lascia fuori gli ignavi, il Limbo e gli eretici.

● Il “quadernuccio” fiorentino del quale parla Boccaccio non conteneva i primi sette canti dell’Inferno nella forma in cui ci sono pervenuti. Infatti, “forma e contenuto dei primi sette canti, cioè il loro aspetto stilistico e narrativo strettamente omogeneo ai seguenti e del tutto nuovo, e soprattutto l’idea centrale etica, politica e religiosa che li guida e che già contiene tutto il poema, non possono in alcun modo immaginarsi prima dell’esilio e prima del Convivio” [2]. D’altronde lo stesso Boccaccio, nelle Esposizioni, nota dubbioso l’impossibilità che il sesto canto, con la profezia di Ciacco, sia stato scritto prima delle condanne dei Bianchi del gennaio-ottobre 1302 con il conseguente esilio (episodio che, d’altronde, risponde semanticamente alla Lectura). La narrazione non è però del tutto inventata. Si può infatti supporre che il “quadernuccio” contenesse abbozzi stesi a Firenze prima dell’esilio, quando Dante non poteva conoscere la Lectura oliviana e che, una volta scelta questa come canovaccio del poema, furono inseriti nelle sue maglie semantiche, lasciando però nei primi undici canti alcuni versi per i quali la “gonna” non venne cucita sul “panno” esegetico (cfr. Par. XXXII, 139-141). La scoperta della Lectura oliviana diede a Dante “l’idea centrale etica, politica e religiosa … che già contiene tutto il poema” e ai primi sette canti “il loro aspetto stilistico e narrativo strettamente omogeneo ai seguenti e del tutto nuovo” [3], non però del tutto omogeneo per organica rispondenza al testo parodiato. Se mai una prima stesura esistette in questa forma, essa fu redatta in volgare; non è in alcun modo verificabile la notizia, data dall’epistola di Ilaro, che Dante avesse concepito inizialmente il suo poema in latino, né è pensabile che le parti dei primi undici canti non connesse semanticamente con la Lectura siano il risultato di una traduzione dal latino. Boccaccio afferma che il “quadernuccio” venne recapitato a Dante presso i Malaspina; ciò poté avvenire negli anni 1307-1308, quando il poeta si trovava presso Moroello, allorché, per il probabile tramite di Ubertino da Casale, ricevette anche la Lectura super Apocalipsim di Olivi.

● La narrazione di Boccaccio, per essere in parte vera, presuppone una riscrittura. Certamente, senza riscontri precisi, “ogni verso può appartenere alla ‘riscrittura’”, togliendo alla notizia “qualsiasi ricaduta critica” [4]. Ma il confronto dell’ipertesto Commedia con l’ipotesto Lectura mostra come la ‘scrittura’, operata semanticamente sull’esegesi oliviana, abbia lasciato parti non scritte in tal modo. I versi conclusivi di Inf. VII (vv. 127-130) e quelli iniziali di Inf. VIII (vv. 1-6) non sembrano rispondere a parti dell’esegesi apocalittica. I primi sono preceduti, nel passaggio dal quarto cerchio degli avari e prodighi al quinto della palude Stigia, da versi dove sono incardinate numerose parole-chiave riferibili al quinto stato, temi che vengono ripresi a partire da Inf. VIII, 10. La terzina precedente, nei versi 8-9: “Questo che dice? e che risponde / quell’ altro foco? e chi son quei che ’l fenno?”, rinvia ad Ap 7, 13, i cui motivi, veri e propri Leitmotive nella polifonia di un’opera polisemica, sono stati già inseriti nei canti precedenti (Inf. II, 18; III, 32-33.71-73; IV, 31-32.46.74; V, 50-51.112; VII, 37-38). Nell’intensa elaborazione della Lectura, qualcosa è stato lasciato fuori, e non può trattarsi che di una stesura o abbozzo precedente. Così è avvenuto per i versi conclusivi di Inf. VII e quelli iniziali di Inf. VIII, incastonati, con la narrazione che in quest’ultimo canto torna indietro rispetto alla conclusione del precedente, fra terzine che estesamente rinviano all’esegesi oliviana. Naturalmente non sappiamo se anche i versi collegati alla Lectura abbiano avuto una precedente stesura, tuttavia non si puo negare un’evidente differenza stilistica tra i versi finali di Inf. VII (127-130) e, ad esempio, la similitudine di Inf. V, 82-87 che registra quel collegamento.

●Accertata l’esistenza a partire da Inf. III e fino a Inf. XI, con l’eccezione del quinto e del decimo canto, di versi non connessi semanticamente alla Lectura, con la conseguenza che questi furono scritti prima dell’inizio della sistematica parodia dell’opera di Olivi, che non li riguardò, ci si può chiedere perché in principio di Inf. VIII la narrazione torni indietro – “Io dico, seguitando, ch’assai prima” -, punto rilevato da Boccaccio per giustificare la giunzione con i primi sette canti recapitati a Dante nel “quadernuccio”. La giunzione presuppone una cesura, per cui una spiegazione potrebbe essere che Dante avesse già fatto circolare Inf. VII (insieme al canto VI, che gli è strettamente omogeneo); al momento di proseguire, non potendo più modificare il verso finale [5] – “Venimmo al piè d’una torre al da sezzo” (si tratta già delle mura della città di Dite?) – e volendo inserire, prima di descrivere l’effettivo arrivo a Dite e alle sue torri (le “mischite”), il percorso lungo la “morta gora” sulla barca di Flegiàs, con l’episodio di Filippo Argenti (“persona orgogliosa”, esempio di superbia punita, peccato al quale non è dedicata una precisa zona nell’inferno), il poeta tornando indietro con la narrazione abbia creato lo spazio per tali inserimenti.

[1] G. BOCCACCIO, Trattatello in laude di Dante, ed. M. Fiorilla, Roma 2017, I red. §§ 179-182; II red. §§ 117-120.

[2] A. M. CHIAVACCI LEONARDI, Inferno. Commento, Milano 2007, p. 265.

[3] Ibid.

[4] Così G. INGLESE, Vita di Dante. Una biografia possibile, Roma 2015, p. 97.

[5] Così sostiene G. PADOAN, Il lungo cammino del “poema sacro”. Studi danteschi, Firenze 1993 (Biblioteca dell’“Archivum Romanicum”, Ser. I, vol. 250), pp. 39-44.

2. La palude del quinto stato

■ Dopo aver individuato mentalmente, nei primi due canti dell’Inferno, sinfonia dell’intera opera, numerosi temi che davano “e piedi e mano” all’esegesi escatologica della Lectura, il lettore spirituale non avrebbe mancato di ritrovare, percorrendo la selva dei motivi intrecciati, nel terzo canto quelli propri della tiepida Laodicea, la settima chiesa d’Asia, applicati ai pusillanimi e di scorgere in Caronte la parodia, tragica e dissonante, delle prerogative di Cristo sommo pastore premesse alla prima visione apocalittica. Entrato poi nel primo cerchio dell’abisso, leggendo nei versi le parole-chiave che con ars memorandi lo conducevano al testo dottrinale in latino da lui ben conosciuto, avrebbe scorto nel “nobile castello” del Limbo la versione terrestre della Gerusalemme superna e negli “spiriti magni” gli assistenti di Colui che siede sul trono, il sapientissimo con in mano il libro ancora chiuso, prima che Cristo apra i sette sigilli. Quel lettore si sarebbe reso conto che il viaggio di Dante aveva un andamento per settenari, per zone (non del tutto coincidenti con le divisioni materiali) corrispondenti ai sette stati o periodi della storia della Chiesa come esposti e organizzati nella Lectura oliviana. Con una differenza sostanziale, perché nei versi la parodia aggiornava l’esegesi tanto da attribuire ai classici, in primo luogo a Virgilio e ad Aristotele, una sacralità che nel commento apocalittico appartiene solo della Chiesa e all’Ordine dei Minori. Nel secondo cerchio, dei lussuriosi, dopo il primo, apostolico stato di fondazione della Chiesa, avrebbe trovato temi del secondo stato (i martiri), leggendo della gentilità fluttuante come il mare in tempesta, del moderno martirio psicologico che inganna con false scritture, del volto di Cristo interpretato in modo carnale; avrebbe anche riconosciuto l’invito dello Spirito a convivare, a venire e parlare con desiderio e volontario consenso, in una pausa di pace nell’eterna dannazione. Al terzo cerchio, dei golosi, gli sarebbero risuonati i temi del terzo stato, dei dottori che combattono le eresie nella Chiesa con la spada della ragione, perché eresie erano le divisioni di Firenze, la “città partita” e da “tanta discordia assalita” della quale parla Ciacco. Gli avari e prodighi del cerchio successivo, il quarto, sarebbero apparsi fasciati dai temi, applicati in registro dissonante, del quarto stato proprio degli anacoreti o contemplativi, concorrenti con il terzo come intelletto e affetto, ragione e vita, spada e pasto eucaristico; anche nella Fortuna “general ministra”, così come la descrive Virgilio, si potevano ritrovare le prerogative del vescovo di Tiatira, la quarta chiesa d’Asia.

■ Il passaggio alla palude Stigia (Inf. VII, 97) introduce i temi del quinto stato della Chiesa. Storicamente iniziato a partire dall’aiuto recato da Carlo Magno o da suo padre Pipino alla Chiesa romana, questo periodo dura almeno fino alla conversione di san Francesco (1206) che apre il sesto stato, ma questo, quasi cent’anni dopo quando Olivi scriveva la Lectura (completata al più tardi nel 1298), concorreva ancora con il quinto. Di una bellezza stellare nei suoi princìpi, fiorente di regole monastiche e canoniali, aperto alla vita associata delle moltitudini dopo l’austera e a lungo insostenibile solitudine degli anacoreti del precedente periodo, il quinto stato è poi caduto in rovina per rilassatezza, tanto che la Chiesa si è trasformata quasi in una nuova Babilonia: “a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta” (prologo, Notabile VII: il tema sarà applicato al simoniaco Niccolò III).

Dei temi del quinto stato, del quale è propria la “condescensio”, fanno segno gli iracondi e gli accidiosi. Discendono i due poeti (Inf. VII, 97), discende in Stige il “tristo ruscel” (vv. 106-108). Virgilio e Dante vanno giù “in compagnia de l’onde bige” (vv. 104-105); ripetono il tema della quinta vittoria (Ap 3, 5), per cui si discende agli infermi senza assumere macchie o imperfezioni, vivendo tra i carnali, i rilassati e gli immondi in modo puro, immacolato e santo come se ci si trovasse in solitudine o in mezzo a gente austera e perfetta. Il tema viene cantato da Virgilio prima di discendere nella barca di Flegiàs: “più non ci avrai che sol passando il loto” (Inf. VIII, 19-21, 25). Tutto il viaggio all’inferno è uno stare mescolati coi reprobi, ovvero un correre con essi, come avviene in questa vita: “corpus reproborum continue in hac vita currit quasi commixtum et confligens cum corpore seu collegio electorum” (prologo, Notabile II). Di qui il verso: “Mentre noi corravam la morta gora” (Inf. VIII, 31; è da escludere la variante passavam di Urb). Oppure l’andata in “fiera compagnia” dei dieci demoni dalla non buona sembianza che scortano Dante e Virgilio verso un passaggio alla sesta bolgia che non esiste (Inf. XXII, 13-15). Nella sesta bolgia, dov’è il “collegio” degli ipocriti, i due poeti ‘corrono’ “per l’aura fosca”, ma poi procedono secondo il passo lento dei dannati gravati dalle cappe (Inf. XXIII, 80-81).

La triste accidia rende chiuso il quinto sigillo (Ap 5, 1), alla cui apertura i santi stanno protetti sotto l’altare di Dio (Ap 6, 9.11); al suono della quinta tromba dal pozzo dell’abisso esce fumo che annerisce l’aria e il sole (Ap 9, 1-2): gli accidiosi, che vissero “portando dentro accidïoso fummo”, stanno “sotto l’acqua” (Inf. VII, 118, 121-124; le variazioni sui temi del quinto sigillo – “subtus altare Dei” – raggiungeranno l’acme con i barattieri). Dal fumo salgono le pungenti locuste, irate per offese, con denti corrosivi della fama altrui (Ap 9, 3.5.8): gli iracondi stanno “con sembiante offeso … troncandosi co’ denti a brano a brano” (vv. 111, 114; con i motivi delle locuste saranno fregiati i Capetingi). Al versamento della quinta coppa, sulla tenebrosa sede della bestia, i carnali si mangiano le lingue per il dolore, “quia intra se pre livore invidie tabescunt et se ipsos ac sui gaudii quietum saporem omnino destruunt et corrodunt” (Ap 16, 10-11): i tristi fitti nel limo dello Stige “si gorgoglian ne la strozza, / ché dir nol posson con parola integra” (Inf. VII, 125-126; il riferimento all’esegesi mostra come la tristitia comprenda sia l’accidia come l’invidia). Il nocchiero della palude Stigia, Flegiàs, esprime anch’egli, “ne l’ira accolta”, il tema della corrosione interiore (Inf. VIII, 22-24). Filippo Argenti, l’orgoglioso fiorentino, “in sé medesmo si volvea co’ denti” (v. 63).

■ Uno dei temi principali del quinto stato è l’attendere (quinto sigillo, Ap 6, 9-11): insofferenti dei mali che pervadono la Chiesa, i santi chiedono a Dio con alte grida immediata vendetta, ma ad essi viene detto di aspettare ancora per poco, in vista del grande terremoto con il quale, all’apertura del sesto sigillo, verrà distrutta la Chiesa carnale. Nel “fummo del pantan” (quinta tromba, Ap 9, 2) “s’aspetta” la barca di Flegiàs (vv. 11-12); Virgilio dice a Dante di aspettare mentre va a parlare coi diavoli (“ma qui m’attendi”, v. 106), ed è attesa breve (v. 113: “ma ei non stette là con essi guari”).

Il tema del santo desiderio di vendetta che chiama contro i malvagi e che non soffre altra attesa risuona più volte nel poema. Il grande desiderio di Dante di vedere Filippo Argenti attuffato nella broda dello Stige viene soddisfatto mentre tutti gridano “A Filippo Argenti!” (Inf. VIII, 52-63). In principio del canto successivo, a Virgilio tarda l’arrivo del messo celeste che faccia vendetta dei diavoli che hanno chiuso le porte della città di Dite (Inf. IX, 9). La sentenza di maledizione, cioè la durezza dei precetti e dei giudizi della vecchia legge, comminata contro quanti non ne hanno rispettato la lettera in tutte le sue parole, è motivo della chiusura del quinto sigillo (ad Ap 5, 1); risuona in Filippo Argenti, “spirito maladetto” (Inf. VIII, 38) e nelle “parole maladette” dette dai diavoli contro Dante (v. 95). All’opposto sono le parole di Virgilio verso il discepolo, unico seme rimasto della Chiesa: “benedetta colei che ’n te s’incinse!” (v. 45).

Il tema dell’attendere è congiunto con quello del rimanere, dall’esegesi della quinta guerra, che il diavolo conduce contro il seme della donna, sola reliquia rimasta di una Chiesa limitata all’Occidente per le devastazioni saracene (Ap 12, 17; il verbo è variamente appropriato: rimango, ti rimani, rimarrai, rimase, Inf. VIII, 34, 38, 92, 116; Virgilio e Dante, uniche reliquie della Chiesa, rimangono ‘soli’ di fronte ai diavoli: vv. 89, 91).

L’attesa, sia pur per breve tempo, è angosciosa, per quanto confortata da Virgilio con i temi propri di Smirne, la chiesa dei martiri, seconda delle sette d’Asia (Ap 2, 8.10; Inf. VIII, 103-108). Al suono della quinta tromba, tolto il freno che lo teneva chiuso, dal fumoso pozzo dell’abisso (Ap 9, 1-2) escono le locuste a guisa di scorpioni: “brachiis ad amplexandum expansis, sed cauda retro pungit” (Ap 9, 3; Filippo Argenti “distese al legno ambo le mani”, Inf. VIII, 40). Il grave dolore e il cruccio provocato dalla loro puntura insinua dubbi nella fede, che inducono il timore di errare in qualsivoglia parte, vera o falsa, e che suscitano mestizia e costernazione nel vedere tanti mali, fino al tedio della vita e al desiderio di morire (Ap 9, 5-6). Ma il loro nuocere durerà per breve tempo, “cinque mesi”, al termine dei quali, come dice l’Apostolo a Timoteo, la loro insipienza sarà manifesta (2 Tm 3, 9).

Il dubbio assale Dante, lasciato solo da Virgilio recatosi a parlare con i diavoli custodi della città di Dite (“… e io rimagno in forse, / che sì e no nel capo mi tenciona”, Inf. VIII, 110-111), dubbi che persistono al ritorno di Virgilio sconfitto, confermati dalla “parola tronca” della guida – “Pur a noi converrà vincer la punga / … se non …” -, quasi a vacillare sia lo stesso Virgilio (Inf. IX, 7-9). Il “se non” – “sin autem” nell’esegesi scritturale – traduce uno stato d’animo di costernazione, corrispondendo la situazione dei due poeti a quella degli Israeliti nella tribolazione di Oloferne, quando essi decisero che se entro cinque giorni (i cinque mesi dell’Apocalisse) non fosse arrivato l’aiuto divino, si sarebbero consegnati ad Oloferne. L’arrivo di Giuditta (Jdt 7, 23-25) corrisponde alla discesa del messo celeste che apre la porta della città di Dite. Si tratta dunque del dubbio da cui vengono assaliti nella fase estrema del quinto stato quanti provano la puntura delle locuste. L’angosciosa attesa da parte delle reliquie della Chiesa che rimangono nel quinto stato – “Oh quanto tarda a me ch’altri qui giunga!”, afferma Virgilio a Inf. IX, 9 – è per l’arrivo del messo celeste che aprirà la porta di Dite: corrisponde al sesto stato, al quale è data la porta aperta.

Tab. I

2a. L’impazienza che non può aspettare: l’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9.11).

Il chiamare dei santi martiri affinché la giustizia divina vendichi il loro sangue viene considerato in più punti da collazionare (Ap 5, 1 si riferisce al difetto che rende chiuso il quinto sigillo; Ap 6, 9-11 ai mali presenti nella Chiesa all’inizio e alla fine del quinto stato). Da tutti questi passi si deduce che all’apertura del quinto sigillo i santi, rattristati fino alla disperazione per i mali che invadono la Chiesa, chiedono a gran voce che venga fatta sùbita vendetta contro i carnali del quinto tempo che dispregiano Cristo e i suoi. Con grande desiderio gridano a Dio: “Fino a quando, Signore, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra?”. Nel “fino a quando” sta la loro insofferenza ad attendere ancora una vendetta rinviata e che la giustizia divina non può ulteriormente procrastinare. Poiché santo, Dio non può non odiare l’iniquità, e in quanto vero non può non mettere in pratica i mali minacciati e i beni promessi. Tuttavia ai santi del quinto stato viene detto di quietarsi e di aspettare le cose grandi che avverranno all’apertura del sesto sigillo, quando saranno rivelati segreti fino allora chiusi e si rinnoveranno i gloriosi martìri in modo che il numero degli eletti venga completato.

■ Il tema del santo desiderio di vendetta che chiama contro i malvagi e che non soffre altra attesa risuona più volte nel poema. Il grande desiderio di Dante di vedere Filippo Argenti attuffato nella broda dello Stige viene soddisfatto mentre tutti gridano “A Filippo Argenti!” (Inf. VIII, 52-63). In principio del canto successivo, a Virgilio tarda l’arrivo del messo celeste che faccia vendetta dei diavoli che hanno chiuso le porte della città di Dite (Inf. IX, 9).

■I Malebranche non sono estranei a tale sentimento. Chinano i loro uncini sul poeta per accoccargli un colpo sul groppone, ma vengono trattenuti da Malacoda (Inf. XXI, 100-105). I “maladetti” invitano Rubicante a scuoiare lo sciagurato Ciampolo, ma vengono fermati da Barbariccia affinché Virgilio possa domandare per conto di Dante. Poco dopo, però, Libicocco, ritenendo di aver atteso troppo – “troppo avem sofferto” – gli porta via con l’uncino un brandello di braccio (Inf. XXII, 40-42, 70-72; il maledire appartiene alla tematica del quinto sigillo, ad Ap 5, 1: la sentenza di maledizione nei confronti di chi non rispetta la vecchia legge rende chiuso il sigillo, che viene invece aperto dalla “pietas indulgens” di Cristo come di una madre verso il figlio). Il conte Ugolino chiama due volte i figli morti e il desiderio del poeta che Pisa venga punita si sfoga nell’invettiva che succede all’episodio (Inf. XXXIII, 74, 79-84; in questo caso, il chiamare e l’esigere vendetta coincidono con i motivi analoghi contenuti nell’esegesi della sesta tromba, ad Ap 9, 13).

■ Il tema compare ben tre volte fra gli avari e i prodighi del purgatorio, in una zona (il quinto girone) che principalmente si riferisce al quinto stato. La prima volta è il poeta a maledire l’antica lupa e a interrogare il cielo circa il momento dell’arrivo del Veltro (Purg. XX, 10-15). La seconda volta è Ugo Capeto a chiedere sùbita vendetta a colui che tutto giudica a nome di Douai, Lille, Gand, Bruges vessate da Filippo il Bello (vv. 46-48), come i santi del quinto stato dai quali “expetitur instanter et alte iusta vindicta”. Ancora Ugo Capeto si rivolge a Dio chiedendogli quando potrà godere la gioia di vedere attuata la vendetta per ora nascosta nel suo segreto, chiusa cioè fino a quando, nel sesto stato, verrà il giudizio di Babylon (vv. 94-96). Terminato l’episodio di Ugo Capeto, un terremoto scuote la montagna: si tratta di un’allusione al terremoto con cui si apre il sesto sigillo (vv. 127-141). Allo stesso gruppo tematico appartiene l’accenno di Stazio alla vendetta della passione di Cristo compiuta dal “buon Tito” con la distruzione di Gerusalemme (Purg. XXI, 82-84): il senso letterale è un dato autobiografico di Stazio, quello spirituale un’allusione alla caduta della nuova Babilonia preceduta dal ricordato terremoto, prefigurato dalla fine della vecchia Sinagoga (cfr. prologo, Notabile XI).

■ Il tema viene usato ancora nell’apostrofe alla “serva Italia” di Purg. VI, con il rivolgersi al “sommo Giove” crocifisso in terra per chiedergli se rivolga altrove i suoi giusti occhi (vv. 118-123). Un ulteriore passo che può essere accostato agli altri è ad Ap 2, 23 (prima visione, quarta chiesa), dove si fa riferimento al fatto che Dio, i cui occhi di fuoco vedono e penetrano tutto, talvolta non punisce i peccatori secondo quanto giustizia esige, e allora sembra ignorare i mali.

■ L’episodio di Traiano e della vedovella, scolpito nel marmo del primo girone del purgatorio (Purg. X, 73-93), raffigura la misera madre che chiede vendetta per la morte del proprio figlio, e che avvenga presto, “come persona in cui dolor s’affretta”. La vedovella chiama l’imperatore “Segnor mio”, come Ugo Capeto che si rivolge a Dio perché punisca il suo sangue (Purg. XX, 94). La vedovella “li era al freno”, che è tema della quinta tromba (Purg. X, 77; Ap 9, 1-2), dove designa la rigida e severa disciplina verso i sudditi applicata dai prelati del principio ‘bello’ del quinto tempo. Traiano le risponde di aspettare il suo ritorno, che è quanto viene detto ai santi del quinto stato desiderosi di vendetta. Alla fine Traiano decide di compiere il proprio dovere prima di partire, perché “giustizia vuole e pietà mi ritene”, dove l’esigenza di giustizia fa parte dei temi proposti ad Ap 6, 9-11 (“cum iustitia tua exigat”) e la pietà è tema proprio del quinto stato (Ap 5, 1). Anche l’espressione “Or ti conforta” (v. 91) appartiene al gruppo, essendo riferita nel quinto sigillo alla Chiesa romana, “confortata” da Dio nel suo vigore presso i latini del quinto stato (Ap 6, 11). Traiano, che pietoso rende giustizia alla vedovella, è il modello di quello che dovrebbe fare e non fa Alberto tedesco, il quale (Purg. VI, 97ss.) non viene a vedere la sua Roma “che piagne vedova e sola” come la madre privata del figlio dinanzi al suo glorioso predecessore nel “roman principato”. La diffusissima leggenda, che Dante aveva certo presente, mostra dunque una armatura spirituale ed escatologica.

■ Chi non ha aspettato, è stato Cesare indotto dallo scismatico Curione, il quale sta nella nona bolgia “con la lingua tagliata ne la strozza”. Vorrebbe non aver mai visto la terra di Rimini dove, scacciato da Roma, spense il dubbio di Cesare se passare o no il Rubicone, affermando che il differire sempre nuoce a chi è pronto (Inf. XXVIII, 97-102). L’episodio deriva da Lucano – “tolle moras; semper nocuit differre paratis … affermando che ’l fornito / sempre con danno l’attender sofferse” -, ma la Pharsalia (I, 269, 280-281) concorda con la Lectura super Apocalipsim. L’attendere, tema che si oppone al “fornito”, deriva appunto dall’esegesi del quinto sigillo (Ap 6, 9.11), alla cui apertura viene espresso il desiderio dei santi di vedere vendicati i mali della Chiesa: perché differire la vendetta divina? Ai santi viene risposto che l’esecuzione della giustizia divina deve attendere fino al momento in cui sia raggiunto il numero di eletti prestabilito. I tre motivi addotti per attendere gli altri eletti – essere tutti conservi dello stesso Signore, la mutua fraternità dallo stesso Padre, la conformità nel martirio – bene si adattano a un caso di guerra civile.

L’attendere, al quale ha rinunciato Traiano, è speculare a quello di Cesare, con effetti però diversi quanto alle cause della rimozione. Nel primo caso è la vedovella che chiede giustizia, nel secondo Curione che spinge Cesare alla guerra civile, cioè allo scisma ereticale, e come tale è punito. Ciò anche se le parole dello scismatico sono servite agli occulti giudizi divini, che ha voluto le folgoranti imprese sotto il vittorioso e reverendo segno dell’aquila, quando “Cesare per voler di Roma il tolle” (Par. VI, 57).

■ “Quella sinistra riva … per suo segnore a tempo m’aspettava … E la bella Trinacria … attesi avrebbe li suoi regi ancora …” (Par. VIII, 58-71). Nelle parole di Carlo Martello, l’attendere dei “popoli suggetti”, infranto dal terremoto in apertura del sesto sigillo, è tema dall’ampio sviluppo, proprio dell’apertura del sigillo precedente, il quinto, ove si dice a quanti desiderano ardentemente la vendetta di Dio sui reprobi di aspettare il completarsi del numero degli eletti e le grandi cose che si compiranno nella sesta apertura. Il Vespro siciliano è stato anch’esso un non attendere, determinato dalla “mala segnoria” angioina, con l’effetto dell’irreparabile scisma della Sicilia dal resto d’Italia. Di questa scissione è antica prefigurazione “l’alpestro monte ond’ è tronco Peloro”, di cui dice Guido del Duca a Purg. XIV, 32. “Troncare” non è verbo casuale. Appartiene ai suicidi incarcerati nella mesta selva, che hanno diviso l’anima dal corpo, come ai seminatori di scandalo e scisma. È tema tipico del terzo stato della Chiesa, allorché i dottori con la spada della ragione spezzano le eresie che dividono la Chiesa. Una tematica che topograficamente nell’Inferno si ritrova con Ciacco e Pier della Vigna, Niccolò III, Curione e i suoi compagni di pena, Lucifero che maciulla i sommi traditori, Giuda, Bruto e Cassio: da Firenze, “città partita”, alla divisione di sé stessi, allo strazio della Chiesa, agli scismi fino ai traditori di Cristo e del “voler di Roma”. L’espressione “se mala segnoria, che sempre accora / li popoli suggetti” richiama “ond’io m’accoro” detto dalla vedova a Traiano, esempio di ‘buona signoria’ nel rinunciare ad attendere per far vendetta, mentre l’ingiusto dominio angioino ha reso vano l’attendere della discendenza del giusto Carlo Martello vissuto, come Cristo, per poco tempo (Par. VIII, 49-51).

■ È da notare che il tema del confortare, unito con quello dell’attendere, compare in luoghi percorsi da altri motivi del quinto stato. Virgilio dice a Dante di attenderlo mentre parla con gli ostinati diavoli custodi della città di Dite e di confortare di buona speranza “lo spirito lasso” (il quinto stato è per antonomasia rilassato nel suo declinare), che qui significa affranto per la paura insinuata dalle “parole maladette” che l’avevano sconfortato (Inf. VIII, 106-108). Si tratta di un’attesa breve, come quella proposta ai santi all’apertura del quinto sigillo – “non multo tempore, sed modico, volo vos expectare … Ma qui m’attendi … ma ei non stette là con essi guari” (Inf. VIII, 106, 113). Poco è il tempo che si deve aspettare per vedere esaudito il desiderio che Firenze sia punita (Inf. XXVI, 7-12). Ugo Capeto parla di sé non per il conforto che attende da quanti sono ancora in vita (di preghiere o di fama), ma perché vede rilucere tanta grazia in Dante (Purg. XX, 40-42).

■ Un esempio di clamore perché si attui la vendetta contro la corruzione della Chiesa è nel “grido di sì alto suono” emesso dalle fiammelle che nel cielo di Saturno discendono la scala d’oro per confermare l’invettiva di Pier Damiani contro i moderni pastori. In quel grido, non inteso da Dante, è contenuta una preghiera di vendetta la quale – così gli dice Beatrice “come madre che soccorre / sùbito al figlio palido e anelo / con la sua voce, che ’l suol ben disporre” – il poeta vedrà prima di morire (Par. XXI, 136-142; XXII, 1-18; cfr. Ap 5, 1). E san Pietro è l’ultimo nel poema ad invocare su Caorsini e Guasconi una punizione di Dio che non sembra arrivare. Nei versi (Par. XXVII, 57-60) sono cuciti due temi: il primo è la richiesta a Dio perché giudichi i malvagi, il secondo è quello del buon principio caduto a vile fine (cfr. prologo, Notabile V), secondo l’interpretazione (“principium pulchritudinis”) data al nome della quinta chiesa, Sardi.

■ È da notare infine come la sublimazione dell’attendere sia la speranza, di cui tanto bene parla Dante di fronte a san Giacomo, suo apostolo eponimo, a Par. XXV, 67ss. – «“Spene”, diss’ io, “è uno attender certo / de la gloria futura» – in un contesto pregno di signacula che rinviano la memoria del lettore spirituale all’esegesi oliviana dell’apertura del quinto sigillo (Ap 6, 9-11).

Tab. II

[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (IIa visio, Vum sigillum)] In quinta autem (apertione), contra torporem accidie et otii quinti temporis, quod est sentina luxurie et omnis iniquitatis, clamant sancti martires eorum sanguinem, id est penales labores et dolores usque ad mortem, vindicari in illos. […]

|

|

[LSA, cap. VI, Ap 6, 9-11 (IIa visio, apertio Vi sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum quintum, vidi” et cetera. Ea que hic dicuntur possunt referri ad initium quinti status vel ad eius medium vel ad eius extremum. In initio enim eius visa est ecclesia quasi tota deficere, ac si novissimum iudicium huius seculi advenisset. Propter etiam scelera hereticorum et ypocritarum et scismaticorum et apostatantium ad sarracenicam sectam et ceterorum infidelium, videbatur martirium et labor primorum sanctorum vehementer exigere et expetere extremum iudicium dampnationis dari contra reprobos, post tanta sanctorum certamina et testimonia et exempla nolentes Christum et ipsos sequi. […]

|

[Ap 6, 9-11] Referendo vero predicta ad finem quinti status, designatur quod tunc tot et tanta scelera in carnali ecclesia inundabunt, et iam diu est inundare ceperunt, quod tam sancti preteriti quam presentes, ex tanta malorum inundantia fere usque ad desperationem contristati, cum grandi clamore expetunt et adhuc amplius expetent iudicium fieri pro ipsis et contra reprobos. Designatur etiam quod tunc a multis erat putan-dum finem mundi adesse, propter tantam inundantiam malorum et tan-tam paucitatem bonorum.

|

[Ap 5, 1; IIa visio, Vum sigillum] Tertia ratio septem sigillorum quoad librum Veteris Testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. […] Quintum est severitas preceptorum et iudiciorum, quia precipit “non concupisces” et “diliges Deum ex toto corde” (Dt 5, 21; 6, 5), et multa alia infirmitati humani generis ex se impossibilia, et tamen dat sententiam maledictionis omnibus qui non permanserint in omnibus verbis legis. Hanc autem temperat et exponit condescensiva Christi pietas indulgens multa infirmitatibus nostris, sicut mater infantulo suo. Et hoc notatur in quinta apertione, cum expetentibus iustitiam respondetur “ut requiescerent adhuc” per “tempus modicum, donec compleantur conservi eorum et fratres” (Ap 6, 11), id est ut propter pietatem fraterne salutis patienter differant et prolongent iudicia ultionis. |

|

Purg. VI, 112-114, 118-123Vieni a veder la tua Roma che piagne

|

Inf. XXI, 100-102; XXII, 31-33, 40-42, 70-72Ei chinavan li raffi e “Vuo’ che ’l tocchi”,

|

Tab. II bis

[LSA, cap. VI, Ap 6, 9 (IIa visio, apertio Vi sigilli)] Quia vero sufficiens numerus electorum, secundum eternam Dei predestinationem et secundum Christi redemptoris condignam honorificentiam et secundum congruentiam consumationis civitatis celestis et secundum promissionem factam patribus de plena reductione Israelis ad Christum, nondum erat completus, sufficiebatque interim sanctis animabus gloria ipsarum ante resumptionem et glorificationem suorum corporum eis dat<a>, ideo primo premittitur primus ordo iustitie, cum dicitur: “vidi subtus altare Dei” et cetera (Ap 6, 9). Secundo responditur executionem predicte iustitie debere differri propter complendum numerum electorum et quia interim sufficit sanctis glorificatio animarum suarum, ibi: “Et date sunt illis” et cetera (Ap 6, 11). |

||

Par. XXV, 67-69, 91-96, 124-129“Spene”, diss’ io, “è uno attender certo

|

||

Inf. VIII, 106-108, 112-114“Ma qui m’attendi, e lo spirito lasso

|

[Ap 6, 10] “Et clamabant voce magna” (Ap 6, 10), id est eorum martiria evidentissime et vehementissime, secundum ordinem iustitie, apud Deum exigebant dampnationem malo-rum nolentium eos sequi; vel, secundum ab-solutum ordinem divine iustitie, magno voto et desiderio hoc expetebant; “dicentes: Usquequo, Domine, sanctus et verus non iudicas et vindicas sanguinem nostrum de hiis qui habitant in terra?”, scilicet non solum per corporalem mansionem, sed etiam per terre-num amorem.

[Ap 6, 11] Deinde subduntur duo propter que iudicium hoc debet convenienter differri ad tempus.

Primum est sufficiens glorificatio animarum sanctarum, unde subdit (Ap 6, 11): “Et date sunt illis singule stole albe”. Duas quidem stolas albas, id est glorias et quasi vestes gloriosas, sunt habiture, quarum prima et principalissima est in anima, secunda vero erit in earum corpore. De prima ergo loquitur hic.

Secundum est numerus sanctorum martirum et electorum adhuc complendus et nondum completus. Unde subdit: “Et dictum est illis ut requiescerent”, scilicet in gloria preaccepta, “tempus adhuc modicum”, quasi dicat: non multo tempore, sed modico, volo vos expectare hoc iudicium, nec cum aliquo labore vestri, sed cum pura requie et pace quam dedi vobis, “donec impleantur”, id est ad plenum compleantur, “conservi eorum et fratres <eorum>, qui interficiendi sunt sicut et illi”.

Preter rationem sumptam ex completione numeri, tangit tria propter que gratanter debent hoc spectare.

Primum est honorificentia summi Domini ut habe<at> plures servos, et etiam coequalitas horum et illorum in servitute Dei, unde dicit quod sunt “conservi eorum”, id est simul cum eis servi eiusdem Domini.

Secundum est mutua confraternitas respectu eiusdem patris, unde dicit: “et fratres eorum”.

Tertium est martirii conformitas; “sunt” enim “interficiendi sicut et illi” qui precesserunt.

Inf. XVI, 13-15, 121-123

A le lor grida il mio dottor s’attese;

volse ’l viso ver’ me, e “Or aspetta”,

disse, “a costor si vuole esser cortese”.

El disse a me: “Tosto verrà di sovra

ciò ch’ io attendo e che il tuo pensier sogna;

tosto convien ch’al tuo viso si scovra”.

Inf. XXVI, 7-12

Ma se presso al mattin del ver si sogna,

tu sentirai, di qua da picciol tempo,

di quel che Prato, non ch’altri, t’agogna.

E se già fosse, non saria per tempo.

Così foss’ ei, da che pur esser dee!

ché più mi graverà, com’ più m’attempo.

[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 1 (VIa visio)] “Et post hec vidi alium angelum” (Ap 18, 1), id est alium doctorem vel alium ordinem doctorum. Nam per precedentem intelliguntur illi qui spiritalibus disciplinis exponunt malitiam meretricis et futurum casum eius, per istum vero illi qui casum eius iam factum predicaturi sunt magnifice et clare et letabunde. Vel per primum designantur hii qui docent absolute contemplari futura, per istum vero hii qui futurorum et factorum notitiam docent et iubent vel monent applicari ad fugam malorum et ad actionem bonorum. Unde subdit: “descendentem de celo”, id est de altitudine celestis contemplationis ad activam predicationis.

Inf. XXVIII, 97-99

Questi, scacciato, il dubitar sommerse

in Cesare, affermando che ’l fornito

sempre con danno l’attender sofferse.

Pharsalia I, 280-281

Dum trepidant nullo firmatae robore partes,

tolle moras; semper nocuit differre paratis.

[Ap 6, 9.11] Secundo responditur executionem predicte iustitie debere differri propter complendum numerum electorum et quia interim sufficit sanctis glorificatio animarum suarum, ibi: “Et date sunt illis” et cetera […].

Deinde subduntur duo propter que iudicium hoc debet convenienter differri ad tempus. […]

Preter rationem sumptam ex completione numeri, tangit tria propter que gratanter debent hoc spectare.

Primum est honorificentia summi Domini ut habe<at> plures servos, et etiam coequalitas horum et illorum in servitute Dei, unde dicit quod sunt “conservi eorum”, id est simul cum eis servi eiusdem Domini.

Secundum est mutua confraternitas respectu eiusdem patris, unde dicit: “et fratres eorum”.

Tertium est martirii conformitas; “sunt” enim “interficiendi sicut et illi” qui precesserunt. […]

Designatur etiam sanctos illius temporis admirari quare quintum tempus tantum durat, aut quare in tanta pace affluitate temporali faciente carnales amplius insanire, et quare Deus tanto tempore differt vindicare tot et tanta mala.

2b. Il seme che rimane (Ap 12, 17)

La quinta guerra (quarta visione) viene condotta dal drago contro le rimanenze (le reliquie) del seme della donna, rappresentate da coloro che custodiscono i precetti divini e danno testimonianza di Cristo (Ap 12, 17). Secondo Gioacchino da Fiore, il seme della donna è Cristo rapito in cielo con i suoi martiri, e questo è seme che precede; quello che rimane viene designato con l’evangelista Giovanni, cioè con i contemplativi propri del quarto stato. Olivi, che sviluppa l’esegesi autonomamente a partire dalla citazione di Gioacchino, ritiene tuttavia che il testo sacro, nella quarta visione, dopo aver trattato le guerre sostenute in primo luogo da Cristo (Ap 12, 4-6), in secondo luogo dai martiri (Ap 12, 7-12) e in terzo e quarto luogo dalla Chiesa, prima dispersa e poi riunita da Costantino e dotata delle ali dei dottori e degli anacoreti (le ali di una grande aquila) per volare nel deserto dei Gentili e in quello della vita contemplativa (Ap 12, 13-16), si riferisca ora in parte ad eventi successivi allo stato degli anacoreti (il quarto), e precisamente a quanti di essi rimasero sopravvivendo alle distruzioni operate dai Saraceni e, comunque, alle reliquie lasciate al quinto stato. In entrambi i casi si parla di “reliquie” poiché, come in un vaso di vino purissimo rimangono, una volta bevuta la parte superiore, maggiore e più pura, solo poche reliquie vicine alle impurità e quasi con esse mescolate, così della pienezza e purezza del vino dei dottori e degli anacoreti del terzo e del quarto stato prima rimasero solo le reliquie, al momento della devastazione saracena, poi, nel quinto stato, occupate molte chiese dai Saraceni e separatisi i Greci dalla fede romana, rimase solo la Chiesa latina come reliquia della Chiesa che prima era diffusa in tutto l’orbe.

La rosa tematica offerta dall’esegesi oliviana di Ap 12, 17 – dove la citazione di Gioacchino da Fiore, fondata sul tema del seme che rimane, subisce un ampio e in parte diverso sviluppo – si presta a molteplici variazioni nel poema sacro, la cui ricchezza è paragonabile ai molti altri luoghi della Lectura che si mostrano essere stati fornitori di “panno” per l’intera stesura della “gonna”.

■ In Inf. VIII, nell’incontro con Filippo Argenti immerso nella palude Stigia, il tema del rimanere (Ap 12, 17) è dal poeta appropriato prima a sé stesso (v. 34: «E io a lui: “S’i’ vegno, non rimango”»), poi all’orgoglioso fiorentino (vv. 37-38: «E io a lui: “Con piangere e con lutto, / spirito maladetto, ti rimani”»). Nel secondo caso è congiunto con altri due temi propri del quinto stato.

Il primo è il ‘dare lutto’, presente nella quinta parte della sesta visione, che riguarda la caduta della superba gloria di Babylon, verso la quale si dice: “Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum” (Ap 18, 7; Filippo Argenti “fu al mondo persona orgogliosa” [v. 46]).

Il secondo tema è quello della maledizione, cioè la durezza dei precetti e dei giudizi della vecchia legge, che commina sentenza di maledizione contro quanti non ne hanno rispettato la lettera in tutte le sue parole, motivo di chiusura del quinto sigillo (ad Ap 5, 1). E certo la durezza lapidea dell’Antico Testamento si addice all’Inferno. Questa durezza viene temperata, all’apertura del quinto sigillo, dalla condescensiva “pietas” del quinto stato, che indulge a molte infermità umane, come la madre al suo bimbo. Non è pertanto casuale che le parole di Dante avverso Filippo Argenti siano seguite da quelle di Virgilio che riprendono il tema della donna (Ap 12, 17) e della madre (ad Ap 5, 1): «e disse: “Alma sdegnosa, / benedetta colei che ’n te s’incinse!”» (vv. 43-45), espressione ricalcata su Luca, 11, 27: “Beatus venter qui te portavit” (da notare come “benedetta colei” si contrapponga a “spirito maladetto”).

Cacciaguida riprenderà a sua volta tale tema, citando esplicitamente il motivo del seme e tacendo quello della donna e madre: «la prima cosa che per me s’intese, / “Benedetto sia tu”, fu, “trino e uno, / che nel mio seme se’ tanto cortese!”» (Par. XV, 46-48). Sono queste, dopo un primo incomprensibile parlare del suo avo, le prime cose intese dal poeta, allorché “’l parlar discese / inver’ lo segno del nostro intelletto” (vv. 43-45), discesa in cui è insito il tema, precipuo del quinto stato, della “condescensio” da un’alta situazione contemplativa. Appartiene a Cacciaguida anche il tema della “pietas” propria del quinto stato, nel discendere verso Dante dai bracci della croce: “Sì pïa l’ombra d’Anchise si porse … quando in Eliso del figlio s’accorse” (vv. 25-27). Nel ricordare la sua nascita, Cacciaguida richiama comunque il tema della donna e quello della madre al v. 133 (“Maria mi diè, chiamata in alte grida”), come a Par. XVI, 34-36, computando secondo l’uso fiorentino gli anni ab incarnatione («dissemi: “Da quel dì che fu detto ‘Ave’ ”») fino al giorno del parto.

I temi che fasciano l’episodio di Filippo Argenti sono ripresi, in Inf. VIII, al momento in cui Virgilio va da solo a parlare con i diavoli piovuti sulle porte della città di Dite. Il tema del rimanere è appropriato prima a Virgilio (“ché tu qui rimarrai, / che li ha’ iscorta sì buia contrada”), con “parole maladette” (vv. 92-96); poi a Dante che, lasciato solo dalla sua guida, resta nel dubbio: “e io rimagno in forse, / che sì e no nel capo mi tenciona” (vv. 109-111), dove si combina col tema del dubbio insinuato dalle locuste, proprio della quinta tromba (Ap 9, 5-6); poi ancora a Virgilio, “che fuor rimase” allorché i diavoli chiusero le porte (vv. 115-116). Da notare che il motivo dello stare da solo è attribuito sia a Virgilio (“Vien tu solo”, v. 89) come a Dante (“Sol si ritorni”, v. 91), motivo che nell’esegesi della quinta guerra appartiene alla chiesa di Roma, che ‘sola rimase’ dopo le devastazioni operate dai Saraceni nel quarto e nel quinto stato. Brunetto Latini definirà Dante la sola pianta rimasta a Firenze della “sementa santa” dei Romani (che colonizzarono Fiesole; Inf. XV, 73-78).

■ Il solenne tema del rimanere del seme subisce una grottesca variazione nella bolgia dei barattieri, appropriato a Ciampolo: “I’ vidi … / uno aspettar così, com’ elli ’ncontra / ch’una rana rimane e l’altra spiccia” (Inf. XXII, 31-33), prima che Graffiacane gli ‘arruncigli’ “le ’mpegolate chiome / e trassel sù, che mi parve una lontra”. Nei versi sono intrecciati numerosi temi del quinto stato. Le similitudini tratte prevalentemente dalla vita di uccelli e pesci, che sono diffuse per tutto il canto, corrispondono al quinto giorno della creazione, nel quale Dio disse agli uccelli (i monaci, più spirituali) e ai pesci (i chierici, commisti alle genti) “crescete e moltiplicatevi” (Genesi 1, 22), figura del quinto stato della Chiesa (prologo, Notabile XIII), nel quale i monasteri e le chiese si sono propagati nella Chiesa occidentale dopo l’ardua e solitaria vita degli anacoreti del quarto stato. Del quinto stato è proprio l’attendere, perché il numero degli eletti non è ancora completo (tema dell’apertura del quinto sigillo, Ap 6, 11); nell’attesa le anime stanno “sotto” l’altare di Dio (Ap 6, 9), quasi sepolte, riverenti verso la passione di Cristo che le sta sopra proteggendole e nascondendole sotto la custodia delle ali della sua gloria. I barattieri stanno “sotto i bollori” della pece (Inf. XXII, 30); Ciampolo ‘aspetta’, ma fuori della pece (cosa di cui si pente: “Così foss’ io ancor con lui coperto, / ch’i’ non temerei unghia né uncino!”, vv. 68-69). È rana che “rimane”, come nel quinto stato rimangono le reliquie della Chiesa latina (v. 33; il verbo rimanere è nell’11a terzina anche a Inf. XXX, 31); per questo Virgilio gli chiede, prima che venga disfatto dai Malebranche: “Or dì: de li altri rii / conosci tu alcun che sia latino / sotto la pece?” (vv. 64-66). È da notare come il motivo del seme (nell’esegesi congiunto con il “rimanere”) sia taciuto, mentre emergono altri motivi della rosa tematica. È presente, come in Inf. VIII, 38, 95, il tema della maledizione, che rende chiuso il quinto sigillo (ad Ap 5, 1): lo sciagurato Navarrese è capitato in mano ai “maladetti” (Inf. XXII, 42). In generale è da dire che nella quinta bolgia dei barattieri (come nella palude Stigia, fra i sodomiti sotto la pioggia di fuoco, nella valletta dei principi e nel quinto girone della montagna) si assiste a una delle più vaste metamorfosi di temi del quinto stato della storia della Chiesa.

Tab. III

[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (V sigillum)] Tertia ratio septem sigillorum quoad librum Veteris Testamenti sumitur ex septem apparenter in eius cortice apparentibus. […] Quintum est severitas preceptorum et iudiciorum, quia precipit “non concupisces” et “diliges Deum ex toto corde” (Dt 5, 21; 6, 5), et multa alia infirmitati humani generis ex se impossibilia, et tamen dat sententiam maledictionis omnibus qui non permanserint in omnibus verbis legis. Hanc autem temperat et exponit condescensiva Christi pietas indulgens multa infirmitatibus nostris, sicut mater infantulo suo. Et hoc notatur in quinta apertione, cum expetentibus iustitiam respondetur “ut requiescerent adhuc” per “tempus modicum, donec compleantur conservi eorum et fratres” (Ap 6, 11), id est ut propter pietatem fraterne salutis patienter differant et prolongent iudicia ultionis. |

||

[LSA, cap. XII, Ap 12, 17 (IVa visio, Vum prelium)] Dicit ergo: “Et iratus est dracho in mulierem” (Ap 12, 17). Nota quod quanto plus et pluries videt se vinci ab ecclesia et prole eius, tanto maiori ira exardescit ad illam fortius temptandam et deiciendam.

|

||

|

Inf. XXII, 31-33, 40-42I’ vidi, e anco il cor me n’accapriccia,

|

|

■ Il tema del rimanere si presenta all’inizio di Purg. VI, nel “si riman dolente” di chi ha perduto ai dadi (vv. 1-3). Il contesto è negativo, nel senso del rimanere con lutto rinfacciato a Filippo Argenti (Inf. VIII, 37-38); nei versi sono intrecciati temi propri della caduta di Babylon, con la conseguente perdita dei lucrosi commerci da parte dei mercanti (Ap 18, 10-11).

Da confrontare il “si riman dolente” di chi ha perduto al “gioco de la zara” con il “rimase turbato” proprio di Virgilio, che riconosce l’infruttuoso desiderio della conoscenza umana di arrivare alle ultime cause con le sole forze della ragione, un desiderio inappagato “ch’etternalmente è dato … per lutto”, come pena eterna nel Limbo, ad Aristotele, Platone e a molti altri (Purg. III, 34-45). Il tema del dare lutto proviene dalla quinta parte della sesta visione, che concerne la caduta di Babylon, verso la quale si dice: “Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum” (Ap 18, 7); il poeta pagano applica altrove a sé il tema della perdita dei lucrosi commerci intrattenuti dai mercanti con Babylon (Inf. IV, 40-42).

■ A Inf. XXVIII, 112 è Dante che ‘rimane’ a riguardare lo stuolo dei seminatori di scandalo e di scisma nella nona bolgia.

Nei versi che precedono (v. 110-111) si registra un altro motivo da Ap 18, 5 (quinta parte della sesta visione). In questo caso, il motivo congiunto al rimanere è quello del ‘cumulo’, cioè il pervenire i peccati di Babilonia “ad tantum et ad tam famosum cumulum” da non poter più essere tollerati. Questo motivo è appropriato al Mosca: “per ch’elli, accumulando duol con duolo, / sen gio come persona trista e matta”.

Nei versi che seguono (vv. 115-117) si insinuano motivi dell’apertura del quinto sigillo. Il tema della coscienza pura che consente di tollerare la compagnia dei pravi (così vengono interpretate le “bianche stole” di Ap 6, 11) precede la descrizione della pena di Bertran de Born, tanto incredibile da non poter essere riferita senza la protezione di una coscienza che sente di dire il vero ed è buona compagnia nell’ispirare coraggio.

Precedentemente, anche i versi di Inf. XXIII, 7-18 sono stati segnati dalla conversione, in rime aspre, dei temi da Ap 18, 5-6 (ad cumulum, duplicate – s’accoppia, doppia, s’aggueffa), contaminati con i motivi della quinta tromba (Ap 9, 5-6.8), riferiti alle locuste-diavoli che sopravvengono.

■ Nella bolgia degli indovini, il riferimento che Virgilio fa alla guerra di Troia – “quando Grecia fu di maschi vòta, / sì ch’a pena rimaser per le cune” (Inf. XX, 108-109) – è da confrontare, vera prefigurazione antica della storia della Chiesa, con le Chiese orientali “vastate” dai Saraceni nel quarto stato e con lo scisma greco, per cui della Chiesa un tempo ovunque diffusa rimasero solo poche reliquie nel quinto.

Nella descrizione di Lucifero, il tema del rimanere è prima appropriato a Dante (“Io non mori’ e non rimasi vivo”, Inf. XXXIV, 25; subentra anche il motivo del lutto: cfr. vv. 32, 36), ed è da confrontare con il rimanere in forse di Inf. VIII, 109-111; poi a Giuda, la schiena del quale, graffiata da Dite, “rimanea de la pelle tutta brulla” (Inf. XXXIV, 58-60), e il confronto è con i precedenti di Ciampolo (Inf. XXII, 31-33) e di Griffolino (Inf. XXX, 31-33).

■ A Inf. XXXII, 99, il rimanere è congiunto con il tema dei capelli di Cristo, nel fiero atteggiamento di Dante nei confronti di Bocca degli Abati, il malvagio traditore di Montaperti che non vuole rivelare il proprio nome: «Allor lo presi per la cuticagna / e dissi: “El converrà che tu ti nomi, / o che capel qui sù non ti rimagna”». I capelli, oggetto della quarta perfezione di Cristo come sommo pastore trattata nella prima visione (Ap 1, 14), sostituiscono il tema del vaso di vino purissimo, di cui restano poche reliquie, presente ad Ap 12, 17: accomunano infatti i due passi, quasi parole-chiave, i motivi della “plenitudo” e dell’“ornatus”. I capelli designano la moltitudine e l’ornato dei sottilissimi e spiritualissimi pensieri e affetti, oppure la pienezza dei doni dello Spirito Santo che adornano la cima della mente. Così la Chiesa, prima del quinto stato, era adornata dalle due ali date alla donna (Ap 12, 14: i dottori del terzo stato e gli anacoreti o contemplativi del quarto) e il vaso di vino purissimo era nella sua pienezza. Il non rimanere alcun capello sul capo significa pertanto l’annullamento dell’ornato, di ciò che è spirituale.

Tab. III bis

[LSA, cap. XVIII, Ap 18, 5-7 (VIa visio)] Deinde reddit rationem quare sit ab ea exeundum, ne participent in eius delictis et penis, subdens (Ap 18, 5): “Quoniam pervenerunt peccata eius usque ad celum”, id est usque ad summum, seu ad tantum et tam famosum cumulum quod Deus amodo non potest ipsam amplius tolerare. Unde subdit: “et recordatus est Dominus iniquitatum eius”, scilicet ad statim puniendum illas. Per longam enim dissimulationem punitionis videbatur non recordari earum. Quia vero sancti sunt iudicaturi malos tam in extremo iudicio quam in hac vita, predicando et comminando iustam dampnationem ipsorum, ideo pro utroque istorum modorum subdit Deus (Ap 18, 6): “Reddite illi”, scilicet condignas penas, “sicut et ipsa reddidit vobis”, id est sicut per eam estis dure et impie afflicti, sic vos dure et severe seu iuste iudicate eam. “Et duplicate duplicia secundum opera eius”, id est multo maiora supplicia sibi inferte quam ipsa intulerit vobis, quia sic merentur prava opera eius. […] Quia vero non solum punietur pro malis que fecit in sanctos vel in proximos, sed etiam pro hiis quibus se ipsam vanificavit et fedavit, ideo pro hiis subditur (Ap 18, 7): “Quantum glorificavit se et in deliciis fuit, tantum date illi tormentum et luctum”. Le “tantum” non significat hic absolutam equalitatem quantitatis, sed equalitatem proportionis et iustitie. Signanter autem notat eius culpam de duobus, scilicet de superba gloria et de carnali voluptate, quia hec duo sunt radices omnium aliorum. Nullus enim, secundum Ieronimum, querit divitias nisi pro hiis duobus. In hiis autem <tribus>, secundum Iohannem, consistit radicaliter tota malitia mundi (cfr. 1 Jo 2, 16). Quidam habent: “Quantum glorificavit se in deliciis suis”, et satis redit in idem. |

||

[LSA, cap. XII, Ap 12, 17 (IVa visio, Vum prelium)] Dicit ergo: “Et iratus est dracho in mulierem” (Ap 12, 17). Nota quod quanto plus et pluries videt se vinci ab ecclesia et prole eius, tanto maiori ira exardescit ad illam fortius temptandam et deiciendam.

|

||

Inf. XIV, 37-39

|

Inf. XX, 106-111Allor mi disse: “Quel che da la gota

|

|

3. L’orgoglio fiorentino

Il primo difetto che rende chiuso il quarto sigillo (ad Ap 5, 1) è il superbo essere indomito della nostra libertà: nella quarta apertura la morte che siede sul cavallo pallido (Ap 6, 8), cioè sulla carne già morta e impallidita (i Saraceni), domò e infranse la superba libertà delle chiese orientali che non vollero sottoporsi alla sede e alla fede di Pietro. E certo, afferma Olivi, nulla è più adatto ad infrangere la superbia del nostro potere quanto l’assidua considerazione ed esperienza della fragilità umana e della morte. Per spuntare la superbia umana è infatti detto nell’Ecclesiastico: “A che insuperbisci, terra e cenere?” (Ecli 10, 9) e: “In tutte le tue opere ricordati della tua fine, e non cadrai mai nel peccato” (Ecli 7, 40).

I temi della superbia domata e della considerazione della morte sono appropriati, nella descrizione dell’ultima bolgia, ai Troiani – la cui “altezza … che tutto ardiva” (motivo dell’ardua e alta vita degli anacoreti del quarto stato, distrutta in oriente dai Saraceni) fu volta in basso dalla fortuna, – e a Ecuba, che “forsennata latrò sì come cane”, dopo che si fu accorta dei propri figli morti (Inf. XXX, 13-21). Variazioni dei motivi (la superbia domata, l’esperienza della morte) si registrano in Capaneo (Inf. XIV, 63-64; da notare, al v. 90, “ammorta”, appropriato al Flegetonte, i cui vapori estinguono le falde della pioggia infuocata, salvando i “duri margini” sui quali passano i due poeti), in Fialte (Inf. XXXI, 91-93), in Omberto Aldobrandesco (Purg. XI, 52-54; “doma” è hapax), nelle parole di Beatrice e Pier Damiani nel cielo di Saturno (Par. XXI, 6, 11, 61).

Ecuba è “trista, misera e cattiva”, una troiana furia paragonata ai rabbiosi falsatori di persona (Inf. XXX, 16). I ‘cattivi’ sono i prigionieri fatti dai Saraceni, secondo l’esegesi dell’apertura del quarto sigillo (Ap 6, 8), in cui il cavallo pallido (la morte) designa Maometto e la sua setta, secondo l’interpretazione di Gioacchino da Fiore seguita da Olivi. Da quando i Saraceni hanno iniziato a devastare la Chiesa non si è mai letto o ascoltato di miracoli fatti dai fedeli uccisi o resi schiavi, né che fosse stato dato il verbo della predicazione per convertire a Cristo gli infedeli e vivificarli o per confermare nella vita della fede i fedeli, ché anzi la maggior parte dei finiti in cattività è convolata alla setta mortifera. Tra i Saraceni non accade – e ciò da più di seicento anni – quanto era avvenuto con i pagani e gli eretici, fra i quali si moltiplicavano i fedeli e molti venivano convertiti alla fede (cfr. le espressioni come “cattivo coro”, “setta d’i cattivi” a Inf. III, 37, 62, riferite rispettivamente agli angeli neutrali e ai pusillanimi).

La superbia distrutta è nel ricordo di Montaperti, espresso da Oderisi da Gubbio a proposito di Provenzan Salvani, che era signore di Siena “quando fu distrutta / la rabbia fiorentina, che superba / fu a quel tempo sì com’ ora è putta” (Purg. XI, 112-114). L’orgoglio è veramente fiorentino. Con Filippo Argenti: “Quei fu al mondo persona orgogliosa … ’l fiorentino spirito bizzarro” (Inf. VIII, 46-48, 61-63). Nella risposta di Dante ai tre concittadini sodomiti: “La gente nuova e i sùbiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni”, Inf. XVI, 73-75). Costituisce un vizio proprio del quarto tempo, allorché – come si afferma nel Notabile XII del prologo con citazione di Gioacchino da Fiore – gli anacoreti contemplativi “fiorirono”, ma poi passarono dalla perfezione al gloriarsi e di qui all’esaltazione e infine alla rovina. Così l’aggettivo ‘fiorentino’ si insinua tra le maglie dell’armatura teologica, scavato nel “visus est floruisse ad horam” a proposito del quarto ordine nella citazione del quinto libro della Concordia.

|

Tab. IV

[LSA, prologus, Notabile XII] De quarto autem statu, scilicet anachoritarum, dicit Ioachim, libro V° Concordie, quod «proficiendo decrevit, quia et herba tunc magis proficit cum appropinquat ad messem. Nam tempus eius non tam illud esse dicitur in quo incipit quam illud in quo, peracta messione, grana per trituram separantur a paleis. Ordines enim iustorum propria tempora acceperunt non in quibus inceperunt sed in quibus ad consumationem et perfectionem venerunt. Quod autem diximus ordi-nem quartum, qui est heremitarum et virginum, proficiendo defecisse, timendum est potius quam dicendum. Aperta enim perfectio gloriationem parit, gloriatio exaltationem, exaltationem vero comitatur ruin<a>, quia scriptum est: “ante ruinam exaltatur cor” (Pro 16, 18; 18, 12). Igitur ordo iste quarto tempore claruit, sed mox defecit in illa claritate et in locis illis in quibus visus est floruisse ad horam, et hoc propter malitiam habitantium in eis»*. Preterea fragilitas humane carnis non patitur tantum statum diu in multitudine perdurare.* Concordia, V 1, c. 12; Patschovsky 3, p. 551, 3-20.[LSA, cap. VIII, Ap 8, 12 (IIIa visio, quarta tuba)] Per “stellas” vero, quidam singulares et alti et solitarii anachorite.[LSA, prologus, Notabile V] […] tuncque (in quinto statu) congrue instituta est vita condescensiva, ut nequeuntibus in arduis perdurare daretur locus gratie in mediocri statu. |

Inf. VIII, 46-48, 61-63Quei fu al mondo persona orgogliosa;

|

[LSA, cap. V, Ap 5, 1] Quartus (defectus in nobis claudens intelligentiam huius libri) est nostre libertatis superba indomabilitas. […] In quarta (apertione) vero mors sedens in equo pallido, id est in carne quasi iam emortua pallescente, domuit et infregit superbam libertatem orientalium eccle-siarum nolentium subici sedi et fidei Petri. Et certe nichil validius ad infringendam superbiam imperii nostri quam consideratio assidua et experientia humane fragilitatis et mortis, unde Ecclesiastici X° ad retundendam hominis superbiam dicitur: “Quid superbis terra et cinis?” (Ecli 10, 9), et capitulo VII° dicitur: “In omnibus operibus tuis memorare novissima tua et in eternum non peccabis” (Ecli 7, 40).Inf. XIV, 63-64, 88-90O Capaneo, in ciò che non s’ammorza

|

Purg. XI, 52-54, 112-114E s’io non fossi impedito dal sasso

|

[LSA, cap. VI, Ap 6, 8 (IIa visio, apertio quarti sigilli)] Equus autem sarracenicus dicitur “pallidus”, pallore scilicet tali qualis proprie competit mortuis. Mors etiam dicitur sedere super eum triplici ex causa. […] Tertia est quia, quando a principio tot ecclesias Christi vastavit, non legimus nec audivimus facta tunc fuisse miracula per fideles tunc occisos vel captivatos, nec data vive predicationis verba per que infideles converterentur ad Christum et vivificarentur aut per que fideles in vita fidei confirmarentur, quin potius maior pars captivatorum videtur ad eorum sectam mortiferam convolasse. Non enim, sicut inter paganos et hereticos multiplicabantur fideles et plures convertebantur ad fidem, sic contingit inter Sarracenos, immo contrarium iam per sescentos annos et amplius. |

|

Tab. IV bis

L’esegesi della quinta tromba (Ap 9, 1-12), con le locuste che escono dal fumoso pozzo dell’abisso, una volta tolto il freno che lo chiude (Ap 9, 3), costituisce un’abbondante riserva tematica. Maliziose con le braccia e ancor più con la coda, dalla puntura che induce dolore, cruccio e rimorso, rissose e accese in ira, animose e pronte nonché forti, variamente pervadono (senza mai essere esplicitamente nominate) con le loro malvage proprietà, la quinta bolgia. Traggono al male, le ali non consentono di volare in alto e a lungo, per vana gloria aderiscono a terra. Il passaggio dalla quinta bolgia (barattieri) alla sesta (ipocriti), con la drammatica fuga dei due poeti dai temibili Malebranche descritta in apertura di Inf. XXIII, introduce i motivi dell’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12-17).

|

||

[LSA, cap. IX, Ap 9, 3 (IIIa visio, Va tuba)] Tertio tangitur quedam spiritalis plaga quorundam pestiferorum de predicto fumo exeuntium, cum subdit: “et de fumo putei exierunt locuste in terram” (Ap 9, 3). Quamvis per has locustas possint designari omnes mali christiani quorum malitia est multa et publica et multorum lesiva et cruciativa, magis tamen proprie, quoad hunc primum sensum, designat pravam multitudinem clericorum et monachorum et iudicum et ceterorum curialium plurimos spiritaliter et temporaliter pungentium et cruciantium, qui omnes de fumo putei exeunt quia de pravo exemplo effrenationis prefate occasionem et inductivam causam sui mali traxerunt, et etiam quia quasi de puteo inferni cum predicto fumo exempli pessimi videntur exisse. Vocantur autem “locuste”, tum quia ad modum locuste alte saliunt per elationem, et hoc postremis cruribus quia vanam gloriam in omnibus finaliter intendunt, et ad terram recidunt per cupiditatem; tum quia instar locustarum postremis cruribus saliunt, proponendo scilicet in fine penitentiam agere et sic sperant ad gloriam eternam salire, pedibus vero anterioribus et toto ore terre adherent virentia cuncta rodentes; tum quia locusta est animal parvum et secundum legem mundum, habetque alas non ad altum et diuturnum volatum sed ad infimum et modicum. Et ideo partim designat ypocritas humilitatis et munditie et contemplativi volatus simulatores aliorum vitam detractionibus corrodentes et aliorum bona temporalia devorantes, sive per auctoritatem ecclesiasticam, sive per oblationem quasi sanctis factam, sive per questum quasi sub specie pietatis exactum, sive per symoniacam fraudem, sive per falsa et iniqua iudicia vel per alias impias exactiones; partim etiam designat leves et volatiles clericos et monachos carnalia sectantes et per <ea> multis nocentes.

|

||

Inf. XV, 25-27E io, quando ’l suo braccio a me distese,

|

Purg. II, 76-79Io vidi una di lor trarresi avante

|

|

Tab. V

Il verso “che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio” (Inf. VIII, 60) rinvia ai temi della settima tromba (la lode celeste per l’instaurazione del regno della grazia e della gloria dopo la sconfitta dell’Anticristo: Ap 11, 15.17-18), motivi variamente utilizzati altrove, nel passaggio dell’Acheronte o nel cielo del Sole. Si noti la semantica presente nel cielo di Giove (Par. XVIII-XIX), intrecciata con quella che conduce ad Ap 15, 3-4 (parte proemiale della quinta visione). Per le lettere D, I, L (iniziali, oltre che del primo versetto della Sapienza, di dilatationes, cioè della conversione universale a Cristo), formate dai lumi degli spiriti giusti (Par. XVIII, 78), il riferimento è anche ad Ap 20, 3. |

||

|

|

|

[LSA, cap. XI, Ap 11, 15.17-18 (IIIa visio, VIIa tuba)] “Et septimus angelus tuba cecinit” (Ap 11, 15), id est septimus et ultimus status ecclesie manifestari cepit. “Et facte sunt voces magne in celo dicentes: Factum est regnum huius mundi Domini nostri et Christi eius”, id est, secundum Ricardum, exhibende sunt Deo laudes “in celo”, id est in celesti ecclesia, de iustorum salvatione et impiorum dampnatione*, et de regni Christi et Patris eius super totum orbem d i l atatione et manifestatione. Licet enim semper realiter regnet super omnes bonos et malos, non tamen hoc semper omnibus innotescit, nec in bonis consumabitur regnum gratie et glorie usque ad septimum statum. Qui, ut sepe tactum est, est uno modo idem quod consumatio orbis et specialiter electorum in extremo iudicio introducenda; alio vero modo est idem quod quedam mira et finalis sabatizatio electorum in vita ista, exterminatis de medio omnibus heresibus et scismatibus et hostilibus impugnationibus populi Dei, prout tamen competit huic vite. Et secundum hoc omnia hic scripta referuntur uno modo ad istud, et alio consumationis modo ad primum.

|

||

Par. XVIII, 76-78, 115-129sì dentro ai lumi sante creature

|

Par. XIX, 13-15, 34-39, 103-105E cominciò: “Per esser giusto e pio

|

|

[LSA, cap. XV, Ap 15, 2-4 (Va visio, radix)] Unde subditur: “(Ap 15, 2) Habentes citharas Dei (Ap 15, 3) et cantantes canticum Moysi servi Dei et canticum Agni”. Canticum utriusque in hoc convenit, quod uterque cantavit de pia liberatione electorum et de terribili submersione seu perditione hostium. Differunt autem in hoc, quod canticum Moysi fuit sicut servi, cuius est timere Dominum terribilem in iudiciis; canticum vero Agni fuit vere filii mitissimi, cuius est filialiter amare patrem et consequi eius hereditatem. Ergo isti cantant simul canticum timoris ut servi et amoris ut filii, et hoc ipsum patet ex materia cantici eorum, unde subditur: “dicentes: Magna”, scilicet in se, “et mirabilia”, scilicet contemplantibus, “sunt opera tua, Domine Deus omnipotens”. Pro operibus autem seu iudiciis iustitie, subdunt: “Iuste et vere vie tue”, id est opera tua, “rex seculorum. (Ap 15, 4) Quis non timebit te, Domine, et magnificabit nomen tuum?”. Pro operibus vero misericordie, subdunt: “Quia solus pius es”, scilicet per se et substantialiter et summe; “quoniam omnes gentes venient”, scilicet ad te tamquam a te misericorditer vocate et tracte, “et adorabunt in conspectu tuo, quoniam iudicia tua manifesta sunt”, scilicet per evidentes effectus perditionis Antichristi et suorum et salvationis electorum. |

||

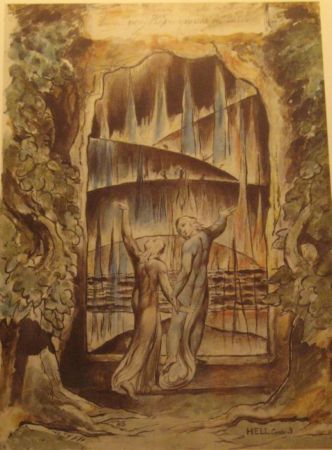

4. Dite, ovvero l’infuocata Gerusalemme saracena

■ Parodia della struttura formale della Gerusalemme celeste oggetto della settima visione apocalittica (Ap 21, 12), la città di Dite si presenta al poeta nella sequenza ternaria del suo modello: prima “l’alte fosse”, poi “le mura”, quindi “l’intrata”, ovvero le “porte” alle quali la barchetta di Flegiàs perviene “non sanza prima far grande aggirata”, cioè dopo aver costeggiato il circuito grande delle mura (Inf. VIII, 76-83; da notare l’espressione “venimmo in parte”, simile nell’esegesi al ‘venire alle parti’ di cui è formata la città). I diavoli chiudono a Virgilio le porte e gli negano “le dolenti case” (vv. 115-123; nella città superna le porte sono sempre aperte: Ap 21, 25). Il maestro è adirato, ma rassicura il discepolo che vincerà la prova nonostante dentro le mura ci si dia da fare per difendersi. L’espressione “qual ch’a la difension dentro s’aggiri” fa intervenire il passo sulla difesa, simmetrico a quello relativo al grande e alto muro della città da Ap 21, 12, tratto da Ap 4, 4 e appropriato ai seniori che circondano, difensori e famuli, il trono di Dio.

I motivi proseguono nel canto seguente. Virgilio assicura di essere già entrato “dentr’ a quel muro” in virtù degli scongiuri di “Eritón cruda” (Inf. IX, 22-27). La palude Stigia “cinge dintorno la città dolente” (vv. 31-32): il cingere la città rientra nell’esegesi di Ap 20, 8, allorché Gog e Magog, l’ultima delle tribolazioni, cingono d’assedio l’accampamento dei santi e la città diletta, la quale, secondo Agostino (De civitate Dei, XX, 11), non si trova in un solo luogo ma è diffusa in tutto il mondo e fra tutte le genti.

Infine, entrati nella città di Dite grazie all’arrivo del messo celeste, i due poeti passano (il ‘passare’, come ad Inf. IV, 109, contiene in sé il motivo del patire) tra le alte mura (“li alti spaldi”) e i “martìri” degli eresiarchi (Inf. IX, 133; X, 1-2). Nel testo di esegesi scritturale le alte mura sono i màrtiri e i dottori che difendono la città e la fede; nei versi ci sono gli “alti spaldi” e i “martìri”, cioè i tormenti degli eretici seppelliti nelle arche roventi. Ma il tema del difendere rimane in Farinata, che difese la sua città “a viso aperto” (Inf. X, 93).

■ La città di Dio, che da questi è illuminata e assume l’immagine come il ferro s’accalora al fuoco e ne prende la specie, che è come pietra di diaspro (Ap 21, 11), diventa, nella sua proiezione infernale, “la città del foco” dalle mura che “mi parean che ferro fosse”, “luogo … / tutto di pietra di color ferrigno” in Malebolge (Inf. VIII, 78; X, 22; XVIII, 1-3). Impetrarsi e rosseggiare sono propri della sede divina descritta in principio della seconda visione apocalittica (Ap 4, 2-3), quando Giovanni vede Dio seduto su un trono, con in mano il libro segnato dai sette sigilli, ancora chiuso prima della loro apertura da parte di Cristo. Colui che siede, immobile per giustizia nel suo stare, è simile nel sembiante al verde diaspro (per gli eletti) e alla rossa cornalina (per i reprobi).