La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuori [EN]Canti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXVII; XXVIII; XXIX; XXX; XXXI; XXXII, 124-XXXIII, 90Purgatorio: III; XXVIII

|

Quale lettore viene suggerito o interrotto? Risolvere il “nodo” intuito, che ritenne entrambi al di qua di ogni conclusione, da De Sanctis e da Gramsci: questo il punto di qualsiasi ermeneutica su Inferno X. Qual è il confine fra poesia e storia, individuale questa o collettiva? Quale dramma si è perduto o è stato seppellito? È un problema da affrontare “non sanza tema”, non adatto però a chi, per usare le parole di Michele Barbi, preferisca “tapparsi nello studiolo di don Ferrante, e invecchiare sulle posizioni raggiunte”. Con l’ausilio della “chiave” (la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi, il testo sul quale ha operato la parodia dantesca), può essere infatti penetrato per nuovi sentieri e aperto alla discussione. Quelle idee di ieri che sembravano morte, però presenti alla mente di Dante nello scrivere di Farinata e dei Cavalcanti, tornano oggi alla luce disseppellite dallo Spirito della storia nello scavo topografico-spirituale della Commedia, di una “Pompei dei segni” costruita sul confine fra Medioevo e Umanesimo, al tramonto dell’antica storia della salvezza collettiva e di fronte alle moderne esigenze del “viver bene” dell’“omo in terra”.

Legenda [3]: numero dei versi; 6, 1: collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]; Not. XIII: collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. Varianti rispetto al testo del Petrocchi.

|

|

Inferno IX, 106-133 |

|

Dentro li ’ntrammo sanz’ alcuna guerra; 6, 1

|

|

Inferno X |

|

Ora sen va per un secreto calle,

|

INDICEIntroduzione. Topografia spirituale della Commedia: la posizione di Inferno X. 1. Dentro “la città del foco” (Inf. IX, 106-X, 21). 2. Farinata: l’agnizione (X, 22-39). 3. Farinata: la statua (X, 39-51). 4. Cavalcante (X, 52-72). 4.1. La nuova era s’avvicina, ma quando inizia? 4.2. “forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”: morte corporale o sostituzione nel primato della “gloria de la lingua”? 4.3. Divieto di andare senza guida. 4.4. Il cammino verso la beatitudine. 5. Farinata: l’uomo (X, 73-93). 6. Federico II (X, 119). Appendice: “E poi ch’a la man destra si fu vòlto” (Inf. IX, 132). Esame delle varianti. |

■ Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, Olivi suggerisce, nel prologo della Lectura, un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato sui sette stati (status), cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, prefigurate nell’Antico Testamento.

|

Abbreviazioni e avvertenze

Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.

LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.

Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).

Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.

Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.

In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.

Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di WARREN LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in ALBERTO FORNI – PAOLO VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.

Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di GIORGIO PETROCCHI, Firenze 1994. Si tiene anche conto della recente edizione a cura di GIORGIO INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA.

Si fa riferimento ai seguenti commenti:

Dante Alighieri, La Divina Commedia. Inferno. Commento di ANNA MARIA CHIAVACCI LEONARDI, Milano 2007 (19911).

Dante Alighieri, Commedia. Inferno. revisione del testo e commento di GIORGIO INGLESE, Roma 2007.

INTRODUZIONE

Si propone la lettura interiore di Inf. X, quale avrebbe potuto farla uno Spirituale toscano alla fine del primo decennio del Trecento o agli inizi del secondo, prima che le persecuzioni condannassero all’oblio il libro-vessillo della riforma della Chiesa, l’ultima grande visione storico-collettiva del Medioevo. Ben diversa era stata la situazione subito dopo il 1305, allorché il destino degli Spirituali non era già segnato. Il “poema sacro” fu scritto anche per quanti, leggendone il volgare, avrebbero potuto risalire, attraverso una metamorfosi semantica che s’imprime nella memoria, alla dottrina esegetica della Lectura super Apocalipsim. A quella dottrina, aggiornata secondo le esigenze, classicistiche, aristoteliche e imperiali, dell’autore della Commedia, erano stati dati “e piedi e mano” rivestendone fatti personali e locali. Innumerevoli exempla avrebbero potuto essere predicati dai pergami fiorentini, se il “poema sacro” avesse vinto la crudeltà, che fuori “del bello ovile” il suo autore serrava [1].

Percorrendo ‘topograficamente’ la Commedia secondo i temi dei singoli sette stati oliviani è possibile rilevare come i motivi del terzo stato, dei dottori che combattono l’eresia (e anche quelli del quinto relativi allo stesso tema), pur presenti in quantità cospicua e con intere zone ad essi dedicate in cui prevalgono sui temi degli altri stati, siano meno rilevanti proprio dove ci si aspetterebbe di trovarli, cioè fra gli eresiarchi del sesto cerchio infernale. Nel canto più ermetico del poema, il tema centrale non è l’eresia [2], bensì la translatio del primato politico e della gloria della lingua: non sono i temi del terzo stato ad essere trasformati, ma soprattutto quelli del primo e del sesto. In altri termini, il senso letterale o esteriore è nella Commedia fortemente asimmetrico rispetto a quello spirituale o interiore. Il confine fra eresia e scisma, fra eresia ed errore, formalmente ben chiaro al poeta, si apre in effetti a ogni aspetto dello stato umano in ogni periodo della storia.

Ma quale era la concezione che Dante aveva dell’accadere storico? Come scrisse Auerbach, “egli non lo vede solamente come evoluzione terrena, come sistema d’avvenimenti sulla terra, bensì in continua correlazione con un piano divino, che è la mèta a cui continuamente volge l’accadere umano” [3]. Sulla storia provvidenziale racchiusa nell’Apocalisse, così come esplicata dall’Olivi che ad essa applica categorie storiche, Dante esercita il suo genio linguistico, attribuendo a sé e all’universo umano quanto ivi concentrato sull’Ordine francescano. Un processo figurale non simbolico o allegorico, semmai di allegoria dei teologi, la quale considera ciò che è antico prefigurazione del nuovo venuto con Cristo (e, per l’Olivi, del rinnovamento operato nel sesto stato della Chiesa) che si compirà nella patria celeste. L’antico e il nuovo ineriscono a personaggi e fatti storici pregni di verità, non a finzioni che la nascondono (cfr. Convivio, II, i, 4). Di qui il realismo dantesco, portato nell’aldilà. L’incontro desiderato con Farinata, e quello inopinato con Cavalcante, fu sentito dal poeta come un passaggio storico, fra computo generazionale e gloriose traslazioni, dall’antico (quanto venuto prima delle “nove rime”) alla nuova e seconda venuta di Cristo nello Spirito dei suoi discepoli.

Le vicende assumono un valore esemplare. Tutti i tre più gravi peccati capitali, secondo Ciacco, cooperano alle divisioni di Firenze, e ne sono concausa (Inf. VI, 74-75). Un particolare fatto cittadino viene elevato a modello di male universale, e questo espandersi verso l’universale al di là del proprio particolare, per poi ritornarvi, è secondo Olivi una caratteristica del modo tenuto dai grandi profeti, Isaia o Ezechiele e da Cristo stesso (cfr. Ap 13, 1). Così ancora il poeta dirà della fama di Firenze che “si spande” per tutto l’inferno (Inf. XXVI, 1-3), o farà dire che la sua città “è pianta” di Lucifero (Par. IX, 127-128).

Dante desidera ardentemente vedere Farinata degli Uberti, insieme ad altri cittadini di Firenze che ritiene “sì degni”, e che invece, come gli riferisce Ciacco, “son tra l’anime più nere” (Inf. VI, 79-87). Rispetto ai fatti profetizzati da Ciacco, vengono coinvolte le generazioni precedenti, e di entrambi gli schieramenti, dal ghibellino Farinata ai guelfi Guido Guerra, Tegghiaio Aldobrandi e Iacopo Rusticucci che stanno sotto la pioggia di fuoco coi sodomiti, fino ad altro ghibellino, Mosca dei Lamberti, che dicendo “Capo ha cosa fatta” decretò l’assassinio di Buondelmonte (1216) e l’inizio della divisione tra Guelfi e Ghibellini, come da lui stesso dichiarato nella bolgia che punisce i seminatori di scandalo e di scisma. Sui dissidi della propria generazione Dante fa così ricadere tutto il male precedente, in modo non dissimile da Cristo, che attribuisce tutti i mali provenienti da ogni generazione di reprobi alla particolare malvagia generazione dei reprobi Giudei del suo tempo, sulla quale ricade tutto il sangue versato dal tempo di Abele il giusto (Matteo 23, 35-36: “ut veniat super vos omnis sanguis iustus”; Inf. VI, 64-65: “Dopo lunga tencione / verranno al sangue”). Come sentenzierà Giustiniano, condannando sia Guelfi come Ghibellini, “Molte fïate già pianser li figli / per la colpa del padre” (Par. VI, 109-110). Allo stesso modo Olivi, trattando della prostituta apocalittica che siede sopra molte acque (Ap 17, 6), afferma che come un fiume che dura per molto tempo viene sempre considerato uno, per quanto l’acqua dei suoi primi anni sia diversa dall’acqua di questo anno che corre, così il continuo succedere del popolo romano viene considerato una gente e un popolo, in modo che si possa dire che questo popolo fu prima pagano e poi cristiano tanto da attribuire, quasi per sineddoche, quel che è di una parte all’altra parte o al tutto. Così la colpa della prima parte ridonda nella successiva, in quanto recidiva e fatta ingrata della grazia di Cristo che con misericordia l’ha lavata e santificata.

Far parlare liberamente, per dettato interiore, quasi invitando a un convivio spirituale e rompendo il vecchio duro senso, è forse il maggior tema del sesto stato, al quale è data la porta aperta a dire liberamente di Cristo. Corrisponde alla poetica di Dante, come manifestata a Bonagiunta da Lucca e da questi riconosciuta nel sesto girone del purgatorio, nascente per interno dettato e ispirazione d’Amore, dietro al quale il poeta si tiene stretto come alla sua regola (Purg. XXIV, 52-54). È un tema che risuona ovunque nel poema, anche nella vecchia roccia infernale dove i dannati vengono con desiderio e volontario consenso, con “disio” e con “velle”, varcando per un attimo questa ideale porta aperta al parlare.

La teologia della storia dell’Olivi – la più travagliata del tempo nella sua novità, destinata al di fuori del mondo universitario e, con le sue volgarizzazioni, dello stesso Ordine francescano – servì a Dante per dare ad Aristotele e agli Antichi la cittadinanza “di quella Roma onde Cristo è romano”, compimento di tutta la storia terrena e figurale. Non fu la poesia “ancilla theologiae”, bensì fu il “saeculum humanum” ad appropriarsi delle sacre prerogative in favore del “viver bene” dell’“omo in terra”.

Se “l’aldilà diventa teatro dell’uomo e delle sue passioni” [4], è perché questi assumono una veste sacra. Ma tanto forte fu il loro risuonare nei luoghi eterni, che di essa subito si spogliarono diventando indipendenti: la figura superò il compimento [5]. La condanna, nel 1326, della Lectura super Apocalipsim, con il conseguente oblio dei lineamenti della storia della salvezza collettiva segnati dal frate di Sérignan, tolse subito ogni possibilità di ritrovare i sensi mistici della Commedia, rimanendo solo la lettera e la selva delle interpretazioni. L’“autunno del Medioevo” era al sommo.

■ La Commedia, nelle intenzioni del suo autore, è un poema polisemico, cioè con più significati (Ep. XIII, 7: “istius operis non est simplex sensus, ymo dici potest polysemos, hoc est plurium sensuum”). Questi significati plurimi sono contenuti e portati al lettore attraverso segni, che sono le parole incardinate nel senso letterale. Non tutti i significati dovevano essere a tutti comprensibili. Un poema polisemico presuppone un pubblico diversificato. Una parte di questo pubblico si sarebbe fermata al senso letterale; un’altra avrebbe percepito quella che si suole chiamare allegoria (ma Dante parlava di “sensi mistici”: allegorico, morale, anagogico), ovvero l’altro nascosto nella lettera dei versi. Prima di iniziare la Commedia, nel Convivio (I, ix, 5) Dante aveva avuto presente un pubblico laico in lingua volgare. Si trattava di “[…] principi, baroni, cavalieri e molt’altra nobile gente, non solamente maschi ma femmine, che sono molti e molte in questa lingua, volgari, e non litterati”. Ma ora il nuovo volgare fondato sull’umile latino dell’esegesi biblica – come mostra la sistematica parodia della Lectura super Apocalipsim di Olivi (“ad modum loquendi, remissus est modus et humilis”, Ep. XIII, 10) – si proponeva come lingua adatta alla conversione universale, che è il vero scopo del “poema sacro” (“finis totius et partis est removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere ad statum felicitatis”). Questo poteva essere letto e compreso a diversi livelli, dalla donnetta (“quia locutio vulgaris in qua et muliercule comunicant”) al chierico più dotto. La prima non avrebbe forse percepito il verso iniziale di Inf. XXXIV – Vexilla regis prodeunt inferni – come una riscrittura sull’incipit del celebre inno di Venanzio Fortunato, lo avrebbero però ben compreso i letterati e i chierici. Ma i segni seminati nello spartito della nuova Apocalisse, mnemoniche pietre miliari sulle quali erano scritti concetti teologici tratti dall’esegesi oliviana, avrebbe potuto leggerli soltanto chi conosceva l’opera parodiata. Questo particolare pubblico non si formò, perché gli Spirituali (non un gruppo organizzato, ma di sensibilità comune), i quali dovevano conoscere la Lectura e che nel primo decennio del Trecento, quando la riforma della Chiesa era ancora possibile, non erano stati sconfitti, furono poi perseguitati e il loro libro-vessillo, censurato nel 1318-1319 e condannato nel 1326, fu votato alla clandestinità e quasi alla sparizione. Così si perdette anche il linguaggio che esprime i sensi interiori del “poema sacro”.

■ Come mostra la Topografia spirituale della “Commedia”, il viaggio di Dante ripercorre la storia dell’umanità attraverso gli stati, cioè i periodi storici della Chiesa sulla base dei quali, secondo Olivi, può essere organizzata ed esposta l’Apocalisse. Prima l’Antico Testamento (nel quale gli status del Nuovo sono prefigurati), quando i sette sigilli restano chiusi in un mondo cieco e di lapidea durezza, non però del tutto chiuso alle illuminazioni spirituali; così nell’Inferno i dannati parlano come per dettato interiore (proprio del sesto stato) e nel quietarsi della pena (proprio del settimo). Poi, con il Purgatorio, viene percorso il Nuovo Testamento con il primo avvento di Cristo nella carne e la storia della Chiesa con i suoi sette stati; nel sesto di essi è il nuovo avvento di Cristo nello Spirito, cioè nei suoi discepoli spirituali. Infine il settimo stato, che si svolge parte in questa vita e parte nella futura, ha come scena in terra l’ultimo girone della montagna e l’Eden alla sua sommità; poi, con il Paradiso, descrive lo stato delle anime beate dopo la morte in attesa della resurrezione.

Dunque l’Inferno se, letteralmente, è il luogo dove è punito chi ha demeritato, è anche il vecchio regno che bisogna lasciarsi alle spalle, l’“Antico Testamento” del nuovo libro evangelico. Non a caso l’ordinamento che Virgilio dà dell’inferno, nel canto XI, appare segnato dall’immagine dell’Apocalisse come “libro scritto dentro e fuori, segnato da sette sigilli” (Ap 5, 1; 6, 1; cfr. infra). L’inferno è formato da nove cerchi ma, a ben vedere, nel discorso di Virgilio e nelle domande di Dante ne vengono enumerati solo sette. Tre sono dentro le mura della città di Dite: il cerchio dei violenti (a sua volta diviso in tre gironi), il cerchio dei fraudolenti veri e propri (Malebolge, dove sono i fraudolenti verso chi non si fida) e il cerchio minore dei traditori (Cocito: i fraudolenti verso chi si fida). Quattro sono fuori le mura, meno martellati dalla giustizia divina in quanto meno offesero: gli iracondi e gli accidiosi dello Stige (“quei de la palude pingue”), i lussuriosi (“che mena il vento”), i golosi (“che batte la pioggia”), gli avari e i prodighi (“che s’incontran con sì aspre lingue”). L’ingresso nella città di Dite è dunque nella parte interna e più profonda del libro.

■ Dite, la città infernale, è l’immagine rovesciata della Gerusalemme celeste, questa da Dio illuminata, quella rossa come ferro bollente che esce dal fuoco. La santa città, che ha torri simili a moschee, pare conquistata dai Saraceni; è guardata da diavoli che corrono alla difesa, ma che nulla possono contro il messo divino che apre la porta. Entrato, Dante vede “grande campagna”: è il campo nel quale Cristo vinse il mondo, ora ridonda di tormenti e di amaro dolore per i dannati. Qui sono sparsi, in modo disuguale, i “sepolcri” avvolti da fiamme che li accendono, da essi escono “sì duri lamenti”. Questa terra di durezza e di fiamme, parodia della durezza giudaica infiammata contro Cristo sulla quale risuona, per punirla, la prima tromba apocalittica, è paragonata ai sepolcreti di Arles e di Pola, collocati in luoghi dai significati malvagi – lo stagnante Rodano, il Carnaro – che cingono, quasi assediandola, l’“Italia bella”. I sepolcri, più o meno caldi per il diverso livello di pena inflitto agli eretici che vi sono rinchiusi più numerosi di quanto si pensi, hanno i coperchi “levati”. Sono l’immagine rovesciata del sepolcro di Cristo: la pietra grande e pesante che lo chiudeva (il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, che chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura) fu rimossa al momento della resurrezione, dando adito all’intelligenza spirituale e alle illuminazioni divine. Le arche degli eretici, “monimenti”, dai “coperchi … sospesi” e “levati” fino al momento in cui verranno chiusi il giorno del giudizio, consentono ai dannati ancora una “mala luce”, per cui contemplano le cose che sono lontane nel tempo, senza sapere nulla degli eventi vicini o presenti; l’illuminazione divina, che “cotanto ancor ne splende”, permette a Farinata di profetizzare l’esilio di Dante.

■All’inizio dell’incontro con Farinata risuonano due temi contrastanti, cupo il primo nell’apostrofe del ghibellino – “O Tosco”, che allude all’appartenenza a gente avvelenata -, solare il secondo nel riconoscimento che quel toscano va “parlando onesto”, cioè con la “lingua erudita”, freno agli indomiti e veicolo della conversione universale, di cui aveva scritto Gioacchino da Fiore. Dicendogli “la tua loquela ti fa manifesto”, Farinata non fa solo la parodia di Matteo 26, 73 – “loquela tua manifestum te facit” –, dove il riferimento alla negazione di san Pietro è forse occulta allusione dell’aver rinnegato la lingua fiorentina con il De vulgari eloquentia. Il calco evangelico è incastonato nelle maglie del commento apocalittico oliviano, lì dove Cristo parla manifestando – “loquitur ut … manifestator” – la propria regale autorità e la sua “claritas” magistrale ed esemplare e dice: “Io sono la radice e la stirpe di David”, di colui che nacque nello stesso tempo in cui nacque Roma. Non a caso, nel prosieguo del viaggio, Brunetto Latini definirà Dante “sementa santa” dei Romani (Inf. XV, 76-78), cioè unico depositario di una lingua gloriosa come l’antico latino, che supplisce l’assenza apparente di una Curia imperiale. Una lingua parlata nella “nobil patria”, Firenze, definita da Farinata con i termini propri della città superna, la Gerusalemme celeste.

Udito il suono della voce che esce improvvisa e spaventevole dall’arca, su comando di Virgilio Dante si volge indietro a guardare Farinata: così Giovanni, l’autore dell’Apocalisse, si volge indietro al suono della gran voce che lo richiama verso cose superiori; così Maria Maddalena, voltatasi, vide Cristo. Il ghibellino “s’è ritto”, anch’egli in qualche modo risorto dal sepolcro. Sdegnoso dell’inferno, verso il quale mostra “gran dispitto”, esprime una magnanimità negativa iscritta sulla “fronte”, audace come quella della bestia che sale dal mare superba nel parlare contro Cristo.

Farinata incarna la vecchia Sinagoga e i suoi capi, sdegnosa perché forte di avere dalla sua parte l’autorità e la testimonianza dei ‘maggiori’ e dei più antichi e famosi sapienti e la sequela di quasi tutto il popolo. Ben si addice al ghibellino che domanda “quasi sdegnoso” chi furono “li maggior” (cioè gli avi) del proprio interlocutore, e che alla risposta alza in alto le ciglia, dichiarando di averli per due volte cacciati in quanto a lui avversi, l’immagine dei pontefici della vecchia legge i quali, superbi per l’altezza del magistero e della fama conseguita in tutto il popolo e con il favore di questo, non si sottomettono alla correzione di Cristo, che anzi sdegnano e disprezzano per l’abiezione. Ancor più, le sue parole – “Fieramente furo avversi / a me e a miei primi e a mia parte” – sono la parodia dell’operato del falso papa che, imposto dall’Anticristo mistico nato dal seme redivivo di Federico II, caccerà coloro “qui semini Frederici et specialiter illi imperatori et sibi et suo statui fuerant adversati”.

Di fronte allo sdegnoso ghibellino, sta l’umile Dante, imitatore di Cristo, del quale recita i temi. Nel suo desiderio di ubbidire a Farinata, per cui gli si apre rivelando quali fossero stati i suoi ‘maggiori’, il poeta ripete quanto Cristo dice sull’aurea carità alla settima chiesa d’Asia, Laodicea, di aprirglisi con desiderio. Alle parole “sì che per due fïate li dispersi”, parodia della divisione intestina della grande città, cioè della religione evangelica all’apertura del sesto sigillo, Dante risponde insinuando il tema dell’arte di tornare dall’esilio, arte che i suoi avi hanno appresa, a differenza di quelli di Manente; dove il termine “arte” evoca le opere divine, nell’esegesi paragonate al suono di un maestro citarista che sa concordare “iustitia” e “lenitas”, rigore e dolcezza. Giustizia e pietà, le due vie di Dio, valgono anche per l’esule.

■Dallo stesso sepolcro nel quale s’è dritto Farinata si leva, ma in ginocchio, l’ombra di Cavalcante; si guarda intorno con dubbioso “sospecciar”, nella speranza di vedere il figlio Guido insieme a Dante. Cavalcante, come gli altri dannati, vede le cose che sono lontane, non quando s’avvicinano o sono presenti. Spera dunque che, per la passata amicizia, i due poeti siano ancora insieme. Il suo “sospecciar” ripete il dubbio di Gioacchino da Fiore, l’abate calabrese che nella Concordia, ampiamente citata da Olivi, dichiara, circa l’apertura del sesto sigillo, che il tempo è vicino ma che il giorno e l’ora sono conosciuti solo da Dio: “i tempi e i momenti mi sono ad ogni modo sospetti”. Con l’apertura del sesto sigillo inizia la terza età, quella dello Spirito, età che è anche quella delle “nove rime” dantesche. Il dubbio di Cavalcante è dunque il seguente: del “nuovo secolo” della poesia partecipa anche mio figlio? conseguirà anch’egli, come “il primo” dei suoi amici, la “gloria de la lingua”?

Cavalcante non vede il figlio, piangendo domanda a Dante perché non sia con lui. Lo apostrofa – “Se per questo cieco / carcere vai per altezza d’ingegno” – pensando che abbia intrapreso il viaggio con il solo sostegno della filosofia mondana (l’esegesi parodiata si riferisce ad Aristotele e ad Averroè).

La risposta di Dante fa in primo luogo risuonare il tema della necessità di una guida – “Da me stesso non vegno” –, parodia della voce che ingiunge a Giovanni di ricevere il libro aperto, la cui sapienza non è possibile apprendere senza guida, dalla mano dell’angelo della sesta tromba che sta sul mare e sulla terra (Ap 10, 8).

Dante aggiunge che “colui ch’attende là, per qui mi mena / forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”. La parodia questa volta si esercita su un passo del profeta Daniele (12, 11-12) commentato nell’esegesi oliviana: “Dal tempo in cui sarà tolto il sacrificio perpetuo e sarà eretto l’abominio della desolazione ci saranno 1290 giorni. Beato chi aspetta e perviene a 1335 giorni”, cioè alla beatitudine (“videtur perducere ad iubileum pacis et gratie septimi status”). Il “disdegno” di Guido Cavalcanti è stato verso una guida (“cui”) che conduce alla beatitudine, nel poema rispettivamente impersonate da Virgilio e Beatrice. Le due figure, immagini l’una del Cristo uomo che insegna esteriormente, l’altra del suo Spirito che detta interiormente, sono inconcepibili separate, la prima è necessaria per arrivare alla seconda. Disdegnando una guida, Guido ha disdegnato entrambe. Virgilio, causa prossima, parla di Beatrice come causa finale, per cui dirà al discepolo nel momento di riprendere la strada: “quando sarai dinanzi al dolce raggio / di quella il cui bell’ occhio tutto vede, / da lei saprai di tua vita il vïaggio”.

“Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno”. Mio figlio è dunque morto? – si chiede Cavalcante. “Ebbe” è tratto da un contesto (l’istruzione data a Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia, ad Ap 2, 5) in cui non si fa riferimento a una morte corporale, come equivoca disperandosi il padre di Guido, ma a una traslazione del primato (nel caso, del primato poetico di mettere fuori le “nove rime”, corrispondenti all’età dello Spirito che si apre con il sesto stato, apertura prossima che a Cavalcante non è concesso di vedere, come a Zaccaria, il padre di Giovanni, di dire di Cristo). Questa traslazione a Dante, taciuta in Inf. X, è palesemente confermata da Oderisi da Gubbio in Purg. XI, 97-99: “Così ha tolto l’uno a l’altro Guido / la gloria de la lingua; e forse è nato / chi l’uno e l’altro caccerà del nido”. Alla stessa esegesi di Ap 2, 5 appartiene il “disdegno” di Guido, assimilato alla superba presunzione della Sinagoga o della Chiesa “ex circumcisione” di Gerusalemme, e quindi di Efeso stessa, minacciata di traslazione del suo primato metropolitano. Non morte corporale dunque, ma sostituzione mentre è ancora in vita nella “gloria de la lingua”: tale il destino di Guido Cavalcanti.

Insieme a Farinata e a Cavalcante, nel sepolcro giace anche anche Federico II, colui che nel De vulgari eloquentia (I, xii, 4), insieme con il figlio Manfredi, era stato insignito della nobiltà d’animo propria degli “illustres heroes”. Perché dunque ora è dannato? Solo perché epicureo e il giudice non si sente di assolverlo? Non aveva forse disposto contro gli eretici nelle Costituzioni melfitane? E perché ancora, nel prosieguo del viaggio, si verificherà l’inopinata salvazione di Manfredi e poi il parlare di Piccarda appunto su Federico, “’l terzo e l’ultima possanza” (Par. III, 118-120)?

Nel silenzio che lo fascia, qualcosa accomuna l’imperatore a Farinata e a Guido. Con l’Uberti, e con l’Omberto Aldobrandesco purgante nella cornice dei superbi, condivide la concezione della nobiltà per “antico sangue” e “opere leggiadre”. Così viene citato, e contestato nonostante il rilievo provvidenziale dato all’autorità imperiale, in Convivio IV, iii, 6: “domandato che fosse gentilezza, rispuose ch’era antica ricchezza e belli costumi”. È l’ultima menzione di Federico II prima che Farinata ne riveli l’eterna dannazione come epicureo. Nel mezzo sta la vocazione di Dante al viaggio, il suo sentirsi eletto, segnato con gli amici di Dio per un’alta missione, “sesto tra cotanto senno” non per nobiltà acquisita dai propri “maggior” ma per quella nobiltà di spirito che discende direttamente dalla grazia donata. È Dio, “appo cui non è scelta di persone” in base alla presunzione dell’antico, che rende i singoli “quasi dèi” (Convivio, IV, xx, 3-6).

Se Federico II ha in comune con Farinata la concezione della nobiltà fondata su uno stare antico, è congiunto con Guido Cavalcanti nel trovarsi al di qua delle “nove rime”. Anche se, grazie a lui e al suo degno figlio Manfredi, nella regale sede di Sicilia vide la luce “quicquid nostri predecessores vulgariter protulerunt”, ora una nuova lingua supplisce alla vacanza imperiale, di un istituto comunque indefettibile. Nei “monimenti” del sesto cerchio, come nel sepolcro di Cristo chiuso dalla vecchia pietra prima della resurrezione, non sono sepolti solo “con Epicuro tutti suoi seguaci, / che l’anima col corpo morta fanno”; vi giace anche una poesia antica che non è riuscita a trasmigrare, ben guidata, nella nuova.

■ Minimamente toccato dall’interruzione, Farinata continua il precedente discorso restando immutabile: nel profetizzare l’esilio di Dante veste i panni di Dio padre, fermo e stabile nella sua giustizia; il suo “parlar che mi parea nimico” fa segno dell’inimicizia del Padre verso il Figlio, che ha voluto tanto patisse per l’umana redenzione, inimicizia solo apparente, per il Redentore e per il suo imitatore che, per vedere Beatrice, sta muovendo e muoverà “passi tanti” (cfr. Purg. XXXI, 133-135).

Ma quando Dante gli spiega che la causa dell’esilio perpetuo degli Uberti è la memoria del sangue sparso a Montaperti, Farinata, fino allora immutabile nell’aspetto e immobile nella figura, sospirando muove il capo. Subisce quasi un terremoto interiore, come nel crollarsi de “lo maggior corno de la fiamma antica” che invola lo schivo Ulisse, segno che la novità del sesto stato, al quale è dato di parlare liberamente per adesione della volontà a Cristo interno dettatore, rompe la durezza della vecchia roccia infernale. È il momento nuovo, tanto caro a De Sanctis, che spezza la lapidea durezza del vecchio, in cui la passione terrena trasforma la statua in uomo e gli apre il libro della memoria ricordandogli il suo muovere contro Firenze lui capopolo con gli altri, non senza ragione quasi ministro della giustizia divina, e poi la sua solitaria difesa a Empoli “a viso aperto” della città contro tutti, che per un attimo lo fa assurgere ai segnati di Cristo ai quali nel sesto stato, all’apertura del sesto sigillo, è data la costante e magnanima libertà di difendere pubblicamente la fede, un’audacia assai diversa da quella con cui pareva “avesse l’inferno a gran dispitto”. Firenze, anche se “nido di malizia tanta”, era pur sempre il luogo dove cinque anni dopo Montaperti sarebbe nato Dante – anch’egli fra i segnati -, pianta in cui rivive “la sementa santa” dei Romani, come dice Brunetto Latini. Salvando Firenze, Farinata ha salvato il seme della fede.

L’auspicio per la discendenza del magnanimo ghibellino – “Deh, se riposi mai vostra semenza” – ripete il tema con cui ad Ap 14, 13 inizia la settima parte della quarta visione, riferito a quanti muoiono nella fede e nella carità di Dio: “Da ora in poi, dice lo Spirito, riposino dalle loro fatiche”, cioè dalla passata tribolazione, per cui gli Uberti sono esclusi, come il poeta stesso, da Firenze. Dopo il momento sesto cristiforme, del difensore “a viso aperto” di Firenze, subentra la pace in terra del settimo stato, impossibile per Manente, ma non per i suoi ancor vivi.

[1] Cfr. ERICH AUERBACH, Mimesis, Il realismo nella letteratura occidentale, trad. it., Torino 19735, I, p. 215: “I molti drammi compiuti si riuniscono tutti in un unico grande dramma in cui si tratta di lui stesso e dell’umanità, e tutti sono soltanto ‘exempla’ per l’acquisto o la perdita della beatitudine eterna”.

[2] Cfr. ALBERTO ASOR ROSA, Identità e storia nel canto X dell’ Inferno, in Studi di filologia e letteratura italiana in onore di Gianvito Resta, a cura di V. Masiello, I, Roma, 2000, pp. 116-117: “[…] le anime dannate, che ne sono protagoniste, hanno poco a che fare, in qualità di personaggi, con il peccato che viene punito nel sesto cerchio, ossia l’epicureismo e l’eresia: non una sola parola, fra quante ne pronunziano, né di ricordo né di recriminazione né di rammarico, riguarda il peccato commesso (se non, forse, nell’accentuazione di certi caratteri psicologici e affettivi dei due protagonisti, Farinata degli Uberti e Cavalcante de’ Cavalcanti)”. Apparentemente limitata agli epicuri (Inf. X) a ai monofisiti (Inf. XI, 1-9), l’eresia si ritrova altrove nel poema nelle sue più varie manifestazioni. È proprio del terzo stato della Chiesa il tema del tagliare, dividere, rompere o scindere: esso si rinviene in diverse zone, quasi fosse un motivo dall’andamento interno, sotterraneo e insieme ciclico. Cerbero (Inf. VI), nel graffiare, scuoiare e squartare i peccatori, è figura che anticipa il colloquio tra Dante e Ciacco sulle divisioni politiche fiorentine. Nella prima cantica, la tematica torna in evidenza nella selva dei suicidi, la cui anima feroce si è divisa dal corpo (Inf. XIII); nella terza bolgia dei simoniaci, che hanno straziato la “bella donna”, cioè la Chiesa (Inf. XIX); nella nona dei seminatori di scandalo e di scisma, dove sta anche il Mosca che fu causa delle discordie fiorentine (Inf. XXVIII); in Lucifero che con ognuna delle sue tre bocche “dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla” e, per maggior pena, graffia Giuda che pende dalla bocca anteriore scorticandogli il dorso, mentre gli altri due traditori sono gli assassini di Cesare, Bruto e Cassio (Inf. XXXIV, 55-67). Questo dividere in sostanza l’uomo, nei suoi vari aspetti, da Dio e dalla sua giustizia è assimilabile alle eresie, che divisero l’umanità di Dio dalla sua divinità, degradando la prima o confondendola con la seconda, come quelle di Ario e di Sabellio, i quali, secondo quanto dice Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole, “furon come spade a le Scritture / in render torti li diritti volti” (Par. XIII, 127-129). Così, a Purg. XVI, 106-114 (i “due soli” di Roma), aver spento e congiunto a sé il potere temporale (la “spada”) da parte del potere spirituale (il “pasturale”) significa aver confuso due stati distinti nel tempo (gli ‘stati’, però, oltre che epoche, sono anche modi di essere degli individui in qualsivoglia periodo storico), cioè il terzo (i dottori, che razionalmente confutano le eresie con la spada e danno le leggi: il tema dello scindere e del dividere percorre tutto il canto) con il quarto (i contemplativi anacoreti, dalla santa e divina vita fondata sull’affetto), due stati di sapienza solare che devono invece separatamente concorrere per due diverse strade ad infiammare il meriggio dell’universo. Una confusione assimilabile all’eresia di Ario, che divise il Figlio dal Padre ritenendolo non consustanziale, a livello di creatura o, ancor meglio, a quella di Sabellio, che unificò il Padre e il Figlio nella stessa persona. Ancora, la tematica dell’eresia manichea, che condanna il matrimonio (alla quale, nell’esegesi della quinta tromba, sono assimilati Catari, Valdesi e Patarini), incide profondamente sulla zona dei sodomiti (Inf. XV-XVI) e, intrecciata con i motivi propri delle locuste, su quella dei barattieri (Inf. XXI-XXII). Tutto ciò è dimostrabile percorrendo ‘topograficamente’ il poema secondo i temi dei singoli sette stati oliviani che vengono semanticamente variati nel senso letterale del poema.

[3] AUERBACH, Mimesis, I, p. 211.

[4] Ibid., I, p. 219.

[5] Ibid., p. 218.

Topografia spirituale della Commedia: la posizione di Inferno X

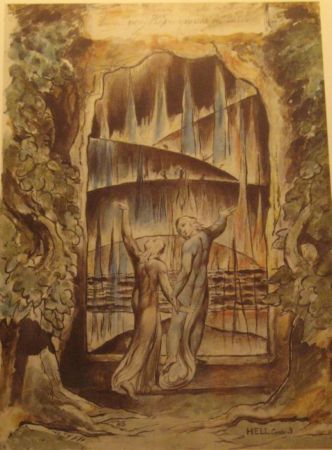

Dentro li ’ntrammo sanz’ alcuna guerra (Inf. IX, 106). Il libro dell’Apocalisse, definito ad Ap 5, 1 “volumen”, scritto dentro e fuori, che sarebbe incongruo affermare distinto per quaderni e carte, ha una forma immaginaria a guisa di rotolo, con sette pieghe, ciascuna delle quali chiusa da un sigillo. A ciascuna apertura si presentavano a Giovanni le immagini da lui descritte dei cavalli e dei cavalieri, come se uscissero vive da dentro le pieghe (Ap 6, 1). Sui motivi propri del libro è tessuta la visione finale dell’unità e semplicità di Dio, volume che nel profondo della sua essenza lega con amore tutto ciò che “si squaderna” in modo diffuso per l’universo (Par. XXXIII, 85-87). Ma è soprattutto in Inf. XI, il canto in cui Virgilio spiega l’ordinamento e la distribuzione dei dannati, che questi temi vengono sviluppati. L’inferno è formato da nove cerchi ma, a ben vedere, nel discorso di Virgilio e nelle domande di Dante ne vengono enumerati solo sette. Tre sono dentro le mura della Città di Dite: il cerchio dei violenti (a sua volta diviso in tre gironi), il cerchio dei fraudolenti veri e propri (Malebolge, dove sono i fraudolenti verso chi non si fida) e il cerchio minore dei traditori (Cocito: i fraudolenti verso chi si fida). Quattro sono fuori le mura, meno martellati dalla giustizia divina in quanto meno offesero: gli iracondi e gli accidiosi dello Stige (“quei de la palude pingue”), i lussuriosi (“che mena il vento”), i golosi (“che batte la pioggia”), gli avari e i prodighi (“che s’incontran con sì aspre lingue”). Se mancano all’appello il primo cerchio (il Limbo) e il sesto (gli eretici), ciò è perché il “nobile castello” del Limbo è la parodia della sede divina prima dell’apertura dei sigilli e perché la spiegazione dell’ordinamento infernale avviene accanto all’arca dell’eretico papa Anastasio II, cioè nel sesto cerchio. Oppure essa è memore di quanto sostenuto da Tommaso d’Aquino circa l’eresia la quale, in modo analogo alla bestialità rispetto alla malizia umana, era da collocare “extra numerum peccatorum” (In IV Sent., ds 13, qu 2, ar 2; cfr. supra). In ogni caso, esempio di concordia fra la dottrina aristotelica e l’esegesi apocalittica, l’enunciazione dei sette cerchi corrisponde al tema del libro scritto “dentro e fuori” e segnato sulle sette pieghe. Anche il riferimento alle “carte” della Fisica di Aristotele, utilizzata da Virgilio per precisare la posizione degli usurai, concorda con siffatta tematica. A Inf. IX, 107-108, il desiderio di guardare “dentro” la città di Dite, una volta varcata la porta, è il desiderio di guardare l’interno del libro. Tale fu anche il desiderio dei santi Padri, prima dello scioglimento da parte di Cristo dei sette sigilli (Ap 5, 2-4).

L’apertura della porta della città di Dite da parte del messo celeste (Inf. IX, 89-90) sviluppa il tema della porta aperta data a Filadelfia, sesta chiesa (Ap 3, 8). È un “passo”, – afferma Virgilio, equivocando tra il ‘passare’ e il ‘patire’ – che “non ci può tòrre alcun: da tal n’è dato” (Inf. VIII, 104-105); così al sesto stato, “predilectus a Christo” come Giovanni, spetta il “pati seu recipere” piuttosto che l’“agere vel dare” proprio del “prediligens Christum” come Pietro (Ap 3, 7). Dice Virgilio della città di Dite, “u’ non potemo intrare omai sanz’ ira” (Inf. IX, 32-33): la vendetta nei confronti dell’adultera Babylon, si afferma della Chiesa carnale nell’esegesi dell’apertura del sesto sigillo, non può avvenire “absque summa ira”.

L’apertura della porta, fasciata dai temi del sesto stato, si pone al culmine del primo ciclo settenario dell’Inferno: questo inizia nel Limbo con uno ‘snodo’ (Inf. IV: temi dalle ‘radici’ delle visioni e dal primo stato, di fondazione della Chiesa) e prosegue con il successivo prevalere dei temi degli stati intermedi tra il primo e il sesto: lussuriosi (Inf. V: temi dal secondo stato, dei martiri, concorrendo ancora quelli del primo); golosi (Inf. VI: temi dal terzo stato); avari e prodighi (Inf. VII: temi dal quarto stato, che concorre con il terzo, come i contemplativi anacoreti concorrono per antonomasia con i dottori); iracondi, accidiosi, superbi, tutti immersi nella palude Stigia (Inf. VII – VIII: temi del quinto stato, che persistono per tutto Inf. IX fino all’apertura della porta di Dite). Aperta la porta, un nuovo ‘snodo’ (Inf. X) avvia il secondo ciclo settenario. Per questo l’esame di Inf. X inizia ‘topograficamente’ a Inf. IX, 106, al momento dell’ingresso.

La novità che il sesto stato, per eccellenza stato di rinnovamento del mondo, arreca nell’Inferno è una novità fittizia o prefigurante la vera, quale poteva essere prima della venuta di Cristo. L’apertura della porta di Dite non è vera novità, perché essa è stata chiusa dall’ostinazione dei diavoli, recidivi dopo l’apertura della porta dell’inferno da parte di Cristo prefigurata dalla venuta di Ercole all’Ade, per cui dice loro il messo celeste: “Cerbero vostro, se ben vi ricorda, / ne porta ancor pelato il mento e ’l gozzo” (Inf. IX, 98-99) [1]. Il tema del chiudere risuona insistente, appropriato al disdegno dei diavoli (Inf. VIII, 88), alle porte (v. 115), al vedere di Dante (Inf. IX, 55), alle mani di Virgilio (v. 60), ed anche, passata la porta, all’Italia chiusa dal Carnaro (v. 114). Una volta aperta la porta, il messo celeste torna indietro con “sembiante / d’omo cui altra cura stringa e morda / che quella di colui che li è davante” (vv. 101-103). Sembra convinto che quella contro i diavoli non sia la guerra più importante, memore forse di quanto nell’esegesi della quinta tromba si afferma dell’eresia manichea, la seconda delle tre tribolazioni (dopo la rilassatezza del clero, dei monaci e dei laici e prima dell’impugnazione dello spirito di Cristo fatta dai religiosi ipocriti e fraudolenti). L’eresia catara e valdese (o manichea) non costituisce l’elemento principale della futura tentazione dell’Anticristo mistico, che Olivi ritiene invece essere la filosofia aristotelica e araba. L’eresia manichea è stata infatti già sufficientemente confutata da Agostino e pertanto non è necessario sudarci ancora sopra, salvo eliminarne i vili residui del quinto stato, non essendo consueto che quanto è stato vinto venga riproposto come oggetto principale della guerra da sostenere (Ap 9, 5-6). I diavoli ostinati si sono così volti al passato; il duro rimprovero del messo celeste troverà più alta corrispondenza di fronte ad altra porta, allorché il libro sarà aperto e i velami risulteranno non strani ma sottili (Inf. IX, 61-63; Purg. VIII, 19-21), nell’ammonimento dell’angelo portiere del purgatorio a non volgersi indietro perché ciò non potrebbe mai essere scusato (Purg. IX, 131-132; X, 5-6).

[1] Come nel primo ciclo settenario l’apertura della porta della città di Dite non è vera novità, perché ripetizione di quanto già fatto da Cristo con la porta dell’inferno, così nel secondo ciclo l’episodio di Gerione, fasciato anch’esso dai temi del ‘nuovo’ sesto stato, di questo rappresenta solo l’aspetto falso. La fiera viene su ad un “novo cenno” di Virgilio, è paragonata a colui che “torna” dallo sciogliere l’ancora nel fondo del mare, e il tornare è proprio della sesta vittoria (Ap 3, 12). È però figura della frode dalla velenosa coda aculeata. Soprattutto, ha “la faccia … d’uom giusto”, ma in realtà è “sozza imagine di froda”. La figura di Gerione che viene in su nuotando per l’aere grosso e scuro è “maravigliosa ad ogne cor sicuro” (Inf. XVI, 132), cioè tale da sgomentare anche un animo saldo, e corrisponde all’operare meraviglie da parte del carnefice di fronte al martire tormentato negli ultimi tempi (cfr. LSA, prologo, notabile X). Il portare Dante salvo in groppa al fiero animale da parte di Virgilio, fatto che il maestro ricorderà al discepolo titubante ad entrare nel fuoco (Purg. XXVII, 22-24), corrisponde al significato del nome della sesta chiesa, Filadelfia, interpretata come colei che “salva l’eredità”, cioè il seme evangelico, nella grande tentazione. Non è vera “novità”, nel terzo ciclo, il “mutare e trasmutare” della “settima zavorra” (Inf. XXV, 142-144), cioè dei ladri incapaci di mantenere la forma di uomo, quella più conforme a Cristo, regredendo allo stato bestiale, alla natura e alla forma del serpente creato prima dell’uomo. Il vero e santo sesto stato corrisponde al sesto giorno della creazione, in cui vennero creati prima i rettili e le bestie irrazionali, poi l’uomo che, come l’ordine evangelico, è fatto a immagine e somiglianza di Dio e domina tutti gli animali. Meglio si presenta Anteo, nel quarto ciclo, prefigurazione di Scipione a Zama, a sua volta antica figura della grande guerra del sesto stato (Inf. XXXI, 115ss.); ma è pur sempre un gigante che, sciolto, incute terrore. Sola vera ‘novità’, a conclusione della prima cantica, è il passaggio del centro della terra, con la conversione di Virgilio sull’anca di Lucifero (Inf. XXXIV, 79, 110-111): segna il passaggio, dopo le cinque età del mondo percorse nell’Antico Testamento, alla sesta età, quella della Chiesa, descritta nel Purgatorio.

1. Dentro “la città del foco” (IX, 106-X, 21)

Gerusalemme d’inferno

Le immagini della ‘città della nobiltà’ – la Gerusalemme celeste descritta nella settima visione (Ap XXI-XXII) – si ritrovano appropriati in molti luoghi del poema. Fosse e fondo forati e arti, mura; l’altezza dei primi o delle seconde, il loro esser uniti a chiudere cittadini; porte, entrare, case; cerchia, cerchiare e cinger castelli o la città; far grande aggirata, aggirarsi a difesa o a guardia; venire alle parti o al luogo: tutti motivi che pervadono il “nobile castello” del Limbo (Inf. IV) come la città di Dite (Inf. VIII, IX, X), poi Malebolge (Inf. XVIII, XIX), Cocito (Inf. XXXII), fino all’Empireo (Par. XXXII); non sono estranei al lamento sulla “serva Italia” (Purg. VI), e hanno perfino risvolti di esperienza interiore dell’individuo Dante messo nella fossa, separato da Beatrice con il muro di fuoco (Purg. XXVII).

Si può certamente ricordare, a proposito di tanto diverse variazioni dei medesimi motivi dell’esegesi apocalittica, il principio di teologia negativa affermato dallo Pseudo-Dionigi (Gerarchia celeste, II, 3; XV) – autore più volte richiamato da Olivi nelle sue opere -, per cui le cose invisibili sono meglio descritte e spiegate per mezzo di cose dissimili, da esse lontane, oscure, turpi. In altri termini, un passo dell’Apocalisse relativo alla Gerusalemme celeste può offrire ‘simboli’, cioè similitudini, sia a luoghi del poema che gli sono naturalmente vicini (nel Paradiso) sia lì dove si è più lontani da Dio (nell’Inferno). Questo spiega perché punti indubbiamente negativi come la bestia di Ap 13, 3, della quale una delle sette teste fu uccisa e poi rivive, possa essere applicata all’impero e alla sua prossima auspicata resurrezione. Oppure perché la stessa esegesi di Ap 16, 13-14 (i tre spiriti immondi al modo delle rane) possa essere parodiata nei ladri della settima bolgia, sempre instabili nel passare dallo stato umano a quello bestiale, oppure nei falsari di Romena, e al contempo nell’elogio che Tommaso d’Aquino fa di Francesco e dei suoi soci, esempi per eccellenza dell’uomo razionale ed evangelico creato nel sesto stato per presiedere, dominandole, alle bestie.

D’altronde, afferma Olivi, la Scrittura, allargata o stretta come una mano o una veste, può essere adattata a tempi diversi da quelli ai quali si riferisce (prologo, Notabile XI); così fece Giovanni elaborando le bestie della visione di Daniele nella quarta visione apocalittica. La bestia che “fu e non è” di Ap 17, 8 designa la Chiesa corrotta, ma quando Beatrice recita parte di questo versetto, a Purg. XXXIII, 35, pensa certamente anche all’impero.

A questo principio di teologia negativa si aggiunge quello, tipicamente oliviano, della costruzione progressiva della città: prima si trova il luogo e si scavano i fossati, poi si gettano le fondamenta e si edificano le mura, infine si innalzano le porte e si costruiscono le case. Queste tre fasi corrispondono alle tre età del mondo di Gioacchino da Fiore. In primo luogo venne infatti eletto il popolo di Israele per preparare in esso questa nobile città. Con l’avvento di Cristo, fondamento, porta e portinaio, muro e baluardo, furono eletti gli apostoli quali fondamenta e dopo di essi i Gentili perché passassero nella fede il muro. Gli apostoli furono pure porte, per le quali i fedeli entrarono nella fede e nella Chiesa di Cristo. Al momento della conversione finale di Israele e di tutto il mondo verranno nuovamente innalzate dodici porte, assimilabili ai dodici apostoli, per le quali entri l’universo popolo dei fedeli. Tuttavia in qualsivoglia stato della storia umana le parti della città possono essere adattate misticamente, né è da sorprendersi, perché come cose diverse possono essere designate in modo unitario, così quel che è uno può essere significato in modo molteplice (Ap 21, 12). Ulisse, punito per i suoi consigli fraudolenti, non però per l’ultimo suo viaggio, è solo una lucciola nel fossato della città di Dio ancora da costruire per lunga storia, che ben altri tempi, viaggi e guide avrebbe richiesto per essere vista e visitata.

La stessa fede, come la Chiesa, ha un suo sviluppo secondo gli stati, cioè i periodi storici. Ciascun dono dello Spirito può essere distinto in sette parti. Il terzo dono, la “tuba magistralis”, espone la fede in tal senso (prologo, Notabile III). La prima parte, volta a seminare la fede, corrisponde al sacramento del battesimo. Se il valore battesimale di ingresso nella fede (come ‘porta’) è ben presente a Par. XXV, 10-11, altro è il senso delle parole di Virgilio a Inf. IV, 36 sul battesimo “ch’è parte de la fede che tu credi” (dove tutti i codici, salvo il Cortonese, su revisione di parte, nell’edizione dell’antica vulgata del Petrocchi, recano “parte” e non “porta”, lezione però prescelta dall’editore). “Parte” è da intendere come ‘prerogativa’, ‘qualità’, propria dei singoli sette doni dello Spirito increato, uno semplicissimo ma partito nella storia della Chiesa, che procede secondo sette stati.

Ancora, la costruzione progressiva della città guarda sempre ai momenti di rinnovamento segnati dai tre avventi di Cristo: nella carne, nello spirito, nel giudizio (prologo, Notabile VIII). Il viaggio di Dante procede topograficamente per sette stati ciclicamente ripetuti ma a livello sempre più alto e di più ampia e ardua visione, per cui i precedenti momenti chiusi si aprono a nuova intelligenza. Da questo punto di vista, l’inferno non è solo, letteralmente, il luogo delle pene comminate dalla giustizia divina, ma rappresenta pure spiritualmente il vecchio in terra, ciò che non si è mai rinnovato; ivi, parafrasando un’espressione manzoniana, è percosso il “volgo disperso” che in vita non fu “percosso da novo crescente romor”. Nella vecchia roccia, luogo per antonomasia della durezza, è la poesia del “sesto” poeta a recare il nuovo, aprendo i cuori induriti alla parola.

La città di Dio, che da questi è illuminata e assume l’immagine come il ferro s’accalora al fuoco (Ap 21, 11), diventa, nella sua proiezione infernale, “la città del foco” dalle mura ferrigne. Il ferro è attributo dei Saraceni, invincibili ma non tanto, perché (come affermato nella citazione di Gioacchino da Fiore ad Ap 13, 1) la loro gente, forse un tempo ferrea, si è mischiata con altre perdendo solidità, come la statua del sogno di Nabucodonosor spiegato dal profeta Daniele aveva un piede di ferro e l’altro di terracotta. La città di Dite ha mura che paiono ferro e torri (definite “mischite”, cioè moschee) rosse per l’arroventare del fuoco eterno (Inf. VIII, 70-74, 78). Le “mischite”, che Dante distingue “certe” nella valle, oltre al significato letterale di ‘moschee’, recano in sé i significati offerti dall’esegesi del “mixtum”, con cui pure concordano nel suonare della parola. Il loro essere visibili in modo certo allude alla certezza della misura del giudizio divino contro i reprobi (Ap 14, 10). Inoltre, se applicato ai Saraceni, il “mixtum” significa che la solidità del ferro viene meno. I diavoli ostinati, che non vogliono fare entrare i due poeti nella città, corrono a gara entro le mura, che sembrano ferro, e si preparano alla guerra proprio come i Saraceni. L’arrivo del messo celeste dimostrerà poi, all’apertura della porta con una verghetta, la scarsa solidità di quelle mura, difese da una tracotanza usata già “a men segreta porta, / la qual sanza serrame ancor si trova”, cioè per difendere la porta dell’inferno (Inf. VIII, 124-126).

La formale descrizione delle parti della Gerusalemme celeste, contenuta nella settima visione, si è già rispecchiata nel “nobile castello” del Limbo e nelle mura della città di Dite, ferrigna e fattasi saracena, viste dalla palude Stigia. Continua una volta che Virgilio e Dante sono entrati nel gran campo delle arche roventi: “Et habebat murum magnum et altum (Ap 21, 12)”. Nel testo di esegesi scritturale l’alto muro designa i màrtiri e i dottori che difendono la città e la fede contro i nemici esterni; nei versi (Inf. IX, 133; X, 2) ci sono invece gli “alti spaldi” e i “martìri”, cioè i tormenti degli eretici, fra i quali ‘passano’ i due poeti. Ma il tema del difendere rimane in Farinata, che difese la sua città “a viso aperto” (Inf. X, 93). Firenze è “nobil patrïa”, come la città celeste è definita “nobilis civitas” (v. 26; Ap 21, 9.12). Martìri e porta, martìri e murarsi sono elementi diversamente ricollocati in altri luoghi del poema.

Il valore di passammo (Inf. IX, 133) non è estraneo al ‘patire’ e alla prova. Lo si è già trovato, ad esempio, nel “bel fiumicello” posto a difesa del “nobile castello” del Limbo, che racchiude in embrione tutte le parti della città celeste, non allegoria ma antica storica figura in terra dell’Empireo, questa vista all’inizio del viaggio, quello al termine: “Questo passammo come terra dura” (Inf. IV, 109). Passare per una prova è senso che si ritrova nell’“alto passo” nel quale Dante non deve diffidare, perché Virgilio, sua guida, gli dà conforto e sicurezza come Cristo rassicura Smirne, la chiesa d’Asia propria dei màrtiri (Inf. II, 12; Ap 2, 8.10). Il “folle volo” di Ulisse e dei suoi compagni è come un ingresso in una murale clausura, forzata prima del tempo – “poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo” (Inf. XXVI, 132) -, dove il muro della superna città non è citato ma lo si può immaginare da tutti gli altri elementi (l’ingresso, l’altezza, il patire) offerti dall’esegesi di Ap 21, 12.

e veggio ad ogne man grande campagna (IX, 110). All’apertura del primo sigillo appare Cristo resuscitato, seduto su un cavallo bianco (Ap 6, 2). Si mostra cioè nel suo corpo glorioso e nella Chiesa primitiva resa bianca dalla grazia della rigenerazione e irradiata dalla luce della sua resurrezione. Sedendo su di essa, Cristo uscì nel “campo” del mondo non pavido o infermo, ma con somma magnanimità e insuperabile virtù. Condusse infatti nel mondo i suoi apostoli come leoni animosi e potenti nell’operare miracoli. In essi aveva l’arco della predicazione capace di saettare e di penetrare i cuori. Gli era stata data anche la corona regale, secondo quanto si dice in Matteo 28, 18: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra”. La corona riguarda anche i suoi apostoli, che aveva fatto principi e re spirituali di tutta la Chiesa e di tutto il mondo. Con l’arco saetta i reprobi con sentenze di condanna, con la corona glorifica i buoni. Cristo “uscì vittorioso per vincere”, cioè, secondo Riccardo di San Vittore, convertendo quelli tra i Giudei che aveva eletto per vincere, per mezzo di essi, i Gentili che aveva predestinato. Nella sua stessa uscita nel mondo apparve vittorioso come se avesse già vinto tutto.

Il tema del “campo” assume molteplici forme, dalla “buia campagna” che trema prima dello svenimento di Dante in Inf. III, 130-132, alla “grande campagna, / piena di duolo e di tormento rio” che il poeta vede appena varcata la porta della città di Dite (Inf. IX, 109-111), a Brunetto Latini, che “parve di coloro / che corrono a Verona il drappo verde / per la campagna; e parve di costoro / quelli che vince, non colui che perde” (Inf. XV, 121-124); al “campo maligno” di Malebolge che ha nel mezzo “un pozzo assai largo e profondo” (Inf. XVIII, 4-6), alla “campagna” che precede il monte al quale fuggono per purgarsi le anime adunate ad ascoltare il canto di Casella e disperse da Catone (Purg. III, 1-3).

Se la “grande campagna” in cui entra il poeta è il “campo” sul quale esce Cristo vittorioso all’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2), essa è però “piena di duolo e di tormento rio”; non è la campagna santa dell’Eden “che d’ogne parte auliva”, piena di ogni semenza (Purg. XXVIII, 5-6, 118-119).

piena di duolo e di tormento rio (IX, 111). La parte finale della settima guerra (Ap 14, 19-20; esaminata altrove), nella quarta visione apocalittica, vede l’angelo gettare l’uva vendemmiata nel grande tino (“lacus”) dell’ira divina. Il “lago” è “calcato” fuori della città di Dio, cioè fuori del luogo e del collegio dei beati, nella valle di Giosafat posta tra il monte Sion e il monte degli Ulivi, in cui staranno gli empi il giorno del giudizio. Dice Isaia (Is 30, 33) che la valle Tofet, che sta fuori Gerusalemme, è “preparata, profonda e larga” e che in essa “fuoco e legna abbondano e il soffio del Signore come torrente di zolfo” per incendiarvi il re degli Assiri col suo esercito. Dal “lago” “uscì sangue fino al morso dei cavalli per una distanza di 1600 stadi”. Il numero MDC, in cui sono compresi il sei, il cento e il mille, che sono numeri designanti la perfezione, indica il livello di perfezione del tormento dei dannati, minore, mediocre o perfetto. Significa pure che le pene dei dannati sono varie e adattabili in modo multiforme (Ap 14, 19-20).

Nel Flegetonte, “riviera del sangue”, i violenti contro il prossimo hanno la pena graduata secondo l’altezza del sangue in cui sono immersi: i tiranni, violenti contro le persone e le cose, stanno sotto “infino al ciglio” (Inf. XII, 103-105); gli omicidi, violenti solo contro le persone, fino alla gola (vv. 115-117); altri dannati, con pena via via meno grave (feritori, guastatori, predoni), tengono fuori del sangue bollente la testa e il busto o tutto il corpo salvo i piedi (vv. 121-125). Come spiega Nesso nel portare Dante sulla groppa, se da una parte il “bulicame” si riduce progressivamente in profondità, dall’altra ‘preme’ sempre più il suo fondo (il ‘premere’ della pena di Ap 19, 15) fino a raggiungere la massima altezza nel luogo dove sono puniti i tiranni (vv. 127-132).

Simile gradualità della pena si verifica nel “lago” di Cocito, per quanto in progressione ascendente rispetto a quella discendente registrata nel Flegetonte: i traditori dei parenti e i traditori della patria stanno immersi nel ghiaccio fino al collo col viso rivolto in giù, rispettivamente nella Caina e nell’Antenora (Inf. XXXII, 31-39); i traditori degli ospiti giacciono nella Tolomea col viso rivolto verso l’alto (Inf. XXXIII, 91-93); i traditori dei benefattori sono infine tutti coperti dal ghiaccio, in varie posizioni, nella Giudecca (Inf. XXXIV, 10-15).

Anche le arche roventi degli eresiarchi sono differenziate: “e i monimenti son più e men caldi” (Inf. IX, 131). L’uscita del sangue dal “lago”, ad Ap 14, 20, indica pure l’uscita del dolore provocato dalla violenza dei tormenti, come se tutto il sangue e tutti i visceri dei dannati fossero effusi fuori così da ridondare in un grande fiume o in un mare di amarissimo dolore. La compresenza dei motivi da Ap 14, 20 (l’uscita del dolore, il tormento, l’amaro, le varie proprietà delle pene dei dannati) conduce allo spettacolo che si presenta al poeta una volta varcata la porta della città di Dite (Inf. IX, 109-123). La grande campagna è “piena di duolo e di tormento rio”; il luogo è reso “varo”, cioè disuguale, dai sepolcri come accade nelle necropoli di Arles e di Pola, ma in modo “più amaro” per la presenza delle fiamme che li arroventano; dai coperchi sospesi dei monumenti “fuor n’uscivan sì duri lamenti”. Nel canto seguente, Virgilio afferma che i sepolcri verranno chiusi quando le anime avranno ripreso i propri corpi il giorno del giudizio, che avverrà nella valle di Giosafat, citata anch’essa nell’esegesi scritturale (Inf. X, 10-12).

che ferro più non chiede verun’ arte. … e fuor n’uscivan sì duri lamenti (IX, 120, 122); “S’ïo avessi le rime aspre e chiocce … Oh sovra tutte mal creata plebe / che stai nel loco onde parlare è duro” (Inf. XXXII, 1, 13-14) – Sicque es sonorum mutatur in ferrum asperum et durum”.

La discesa per gradi dal vertice della perfezione al fondo, con la conseguente necessità di risalire alla carità originaria, a poco a poco venuta meno, è uno dei temi più importanti dell’istruzione data ad Efeso, la prima e la metropolita delle sette chiese d’Asia, di cui tratta la prima visione (ad Ap 2, 5). Il tema, attorno al quale ruota una rosa ricca di motivi, si presta a molteplici variazioni nel poema, in primo luogo con il dare un senso spirituale all’andamento del viaggio. Nella prima parte dell’istruzione data alla chiesa di Efeso, Olivi utilizza il De eruditione hominis interioris (opera citata come Super Danielem) di Riccardo di San Vittore. Ivi si adduce l’esempio della statua sognata da Nabucodonosor, che discendeva di grado in grado dall’oro all’argento al rame al ferro e infine alla terracotta (Dn 2, 31-36). L’oro del capo indica il fulgido e fervido desiderio delle cose celesti, l’argento del petto e delle braccia la certezza del retto consiglio e il retto operare, le membra di rame la simulazione, quelle di ferro l’indignazione, quelle di terracotta la fiacchezza dissoluta. L’oro designa pure la devozione, l’argento la discrezione. Nelle virtù, come si sale per gradi al culmine, così si discende a poco a poco dal più alto all’infimo livello. Nessuno diviene turpe immediatamente, ma scivolando a poco a poco a partire dalla minima negligenza iniziale. Lo si può vedere in quanti sono all’inizio della conversione gioiosi di speranza, pazienti nella tribolazione, solleciti nell’operare, studiosi nella lettura, devoti nella preghiera, aurei per la carità, e che poi nel tempo della tentazione si tirano indietro, non però subito sprofondandosi ma cadendo prima dal bene in un bene minore e di qui nel male e infine nel peggio, secondo quanto si dice in Giobbe 14, 18-19: “un monte che cade scivola a poco a poco e la terra viene consumata dall’alluvione”.

Si è detto che il discendere per gradi, perdendo a poco a poco la carità per poi ritrovarla risalendo, sempre per gradi (cardine dell’esposizione di Riccardo su Daniele), è il tema che dà il movimento al viaggio, che si svolge prima “giù per lo mondo sanza fine amaro”, poi “salendo e rigirando la montagna / che drizza voi che ’l mondo fece torti” e infine “per lo ciel, di lume in lume” (Par. XVII, 112-115; Purg. XXIII, 125-126). Numerosi sono i luoghi del poema cuciti sul medesimo panno esegetico, da Minosse al volo in groppa a Gerione, dal Veglio di Creta ai gradini della scala d’oro discesa da Pier Damiani nel cielo di Saturno. Ma ciò che preme qui sottolineare è che l’esegesi di Riccardo, fatta propria dall’Olivi, può servire anche al discendere per gradi negli eloqui e negli stili, che acquista così un afflato cosmico e di storia universale nel viaggio concesso dalla Provvidenza. Nella discesa graduale del precipizio a partire dall’aurea carità iniziale, ad un certo punto il rame sonoro si trasforma nel ferro aspro e duro. Si tratta di una trasformazione che il poeta prova quando si trova “giù nel pozzo scuro”, nel fondo dell’inferno, “dove Cocito la freddura serra”. È un luogo “onde parlare è duro”, a meno di non possedere “le rime aspre e chiocce, / come si converrebbe al tristo buco / sovra ’l qual pontan tutte l’altre rocce”. Il poeta dichiara di non possederle, e confessa il proprio timore di non riuscire a esprimersi chiaramente: “non sanza tema a dicer mi conduco; / ché non è impresa da pigliare a gabbo / discriver fondo a tutto l’universo, / né da lingua che chiami mamma o babbo” (Inf. XXXII, 1-15). Teme di non essere adeguato alla materia che impone una caduta di stile, e non sottovaluta il pericolo, come il vescovo di Efeso non deve prendere alla leggera la caduta verso un bene minore. Gli aggettivi aspro e duro conducono alla “selva selvaggia e aspra e forte”, dire della quale, come parlare del fondo dell’inferno, “è cosa dura” e “che nel pensier rinova la paura” (Inf. I, 4-6).

Il ferro e la durezza sono propri anche delle arche arroventate degli eresiarchi, per quanto in questo caso venga taciuto il tema del ridire quanto visto. Né ad esse è estranea l’esegesi della prima tromba (Ap 8, 7; cap. XI), che suona contro la Giudea, terra indurita e infiammata (“e noi movemmo i piedi inver’ la terra”: Inf. IX, 104), e contro il carnale amor sui.

«Sicque es sonorum mutatur in ferrum asperum et durum (Ap 2, 5) … Predicta autem duritia et flamma … Per “terram” autem significatur hic Iudea (Ap 8, 7) … tanto plus induratur quasi grando et accenditur quasi ignis (cap. XI) – ché tra gli avelli fiamme erano sparte [1], / per le quali eran sì del tutto accesi, / che ferro più non chiede verun’ arte … e fuor n’uscivan sì duri lamenti (Inf. IX, 118-120, 122)».

Sì come ad Arli, ove Rodano stagna, / sì com’ a Pola, presso del Carnaro / ch’Italia chiude e suoi termini bagna (IX, 112-114). I versi relativi ai confini d’Italia, incisi sulla corona di bronzo e d’argento posta nel 1921 ai piedi del sepolcro di Dante, sono pregni di significati spirituali. L’accostamento del “Carnaro” al ‘chiudere’ insinua il senso, inversamente parodiato, del chiudere le cose spirituali agli uomini carnali (Ap 10, 4), senso cui perfino “Pola” – “palea” sembra partecipare, poiché gli spirituali vengono separati dai carnali come il grano dalla paglia (Ap 11, 1-2). Il bagnare deriva da Ap 1, 5, per cui Cristo ci lavò dai nostri peccati col prezzo del suo sangue. Anche il Rodano che “stagna” assume un significato negativo (ad Ap 19, 20 si afferma che la bestia e il falso profeta verranno messi vivi nello “stagno” di fuoco), tanto più se lo si confronta, a molti anni di distanza nella stesura, con “quel che fé” Cesare, visto da “ogne valle onde Rodano è pieno” (Par. VI, 58-60), e con quel che dice Carlo Martello della Provenza, “quella sinistra riva che si lava / di Rodano poi ch’è misto con Sorga” (Par. VIII, 58-60): il Rodano scorre per Avignone, il luogo dove nel 1309 il gigante capetingio ha tratto il “mostro” e la “puttana sciolta” (Purg. XXXII, 157-158); il lavarsi appartiene allo stesso gruppo tematico, da Ap 1, 5, del lavarsi dai peccati col sangue della redenzione, cui deve alludere “Sorga”, il purissimo fiume di Valchiusa. E i “termini”, cioè i confini, sono da ricondurre alla citazione del Deuteronomio 32, 8 – “Quando l’Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell’uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli Israeliti” – che illumina ad Ap 21, 17 il fatto che i quattro lati della Gerusalemme celeste hanno misura regolare, divina e non umana, nella lunghezza, larghezza, altezza. Il cingere la città rientra nell’esegesi di Ap 20, 8, allorché Gog e Magog, l’ultima delle tribolazioni, cingono d’assedio l’accampamento dei santi e la città diletta, la quale, secondo Agostino, non si trova in un solo luogo ma è diffusa in tutto il mondo e fra tutte le genti.

L’Italia, separata o cinta dai carnali, ad essi chiusa o da essi circondata, è figura in terra della città celeste. È l’“Italia bella” evocata da Virgilio in apertura della digressione sulle origini di Mantova (Inf. XX, 61). L’espressione, per il motivo della “pulchritudo” che contiene, è da ricondurre alla quinta chiesa di Sardi, al suo bel principio in cui la Chiesa apparve, in forma di mirabile bellezza, come una regina ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei vari doni e nelle varie grazie delle diverse membra (il verso “Per mille fonti, credo, e più, si bagna”, v. 64, fa ancora riferimento al lavare i peccati degli uomini per opera della redenzione di Cristo da Ap 1, 5). La città celeste è “civium unitas”, unità concorde dei cittadini, simile a vetro terso per la pura confessione della verità che dichiara i propri peccati con chiarezza, umiltà e senza falsa simulazione (Ap 21, 18.21). Di essa l’Italia è figura peregrinante in terra: come dice Sapìa senese, “O frate mio, ciascuna è cittadina / d’una vera città; ma tu vuo’ dire / che vivesse in Italia peregrina” (Purg. XIII, 94-96). È “quella umile Italia” della quale il Veltro “fia salute” (Inf. I, 106). Ad Ap 8, 7 (prima tromba) si afferma che la Giudea fu da Dio resa terra abitabile e separata dalle acque perché potesse dedicarsi al culto divino nella quiete e dare i frutti delle buone opere, le verdi “erbe” che designano i “semplici” e gli alberi che designano i perfetti. Le verdi “erbe”, che alle locuste viene proibito di ledere (Ap 9, 4), sono coloro che conservano, in modo onesto e pio, l’umiltà e il verde della fede. Il tema è appropriato a Francesco che, per trovare troppo acerba alla conversione la gente saracena, “redissi al frutto de l’italica erba” (Par. XI, 103-105). E sarà proprio il popolo d’Israele – figura dell’Italia – ad essere convertito a Cristo per ultimo, alla fine dei tempi.

Tutti li lor coperchi eran sospesi (IX, 121). La descrizione della pena degli eresiarchi conduce anche ai primi versetti del capitolo IV, in relazione al cielo, cioè alla Scrittura, che viene aperto a Giovanni elevato a visioni sempre più nuove e ardue (Ap 4, 2: “et ecce ostium apertum in celo”; un esame compiuto è stato condotto altrove). Come sulla porta della tomba di Cristo era posta una pietra grande e pesante che fu rimossa al momento della resurrezione, così il duro involucro del senso letterale, gravato dal peso di figure sensibili e carnali, chiudeva nell’Antico Testamento la porta della Scrittura impedendo l’accesso all’intelligenza spirituale. Nei cuori degli uomini era lapidea durezza e sentimento ottuso, chiuso alle illuminazioni divine. L’assenza di grandi opere nella Chiesa era anch’essa come una porta chiusa che impediva di contemplare la “fabrica ecclesie”. Colui che per primo aprì la porta e diede la prima voce che ci fece salire al cielo fu Cristo, con la sua illuminazione e dottrina. La voce degli antichi profeti, che chiuse la porta con figure e promesse terrene, depresse il senso carnale dei Giudei piuttosto che elevarlo. Cristo, invece, con l’esempio della sua vita spiritualissima, con la morte della sua carne e con l’abbondante infusione del suo spirito, fece in modo che gli apostoli e qualunque uomo spirituale fossero in spirito e quasi non in carne (“et statim fui in spiritu”), secondo quanto detto ai Corinzi da san Paolo: “L’uomo animale non percepisce né può comprendere le cose dello Spirito di Dio, l’uomo spirituale invece giudica ogni cosa”, cioè è dotato di discernimento (1 Cor 2, 14-15). Cristo, in Giovanni 10, 1-9, definisce sé “porta” e “portinaio”. Chi con chiara fede e intelligenza si fissa in lui in modo che gli venga incontro in ogni luogo della Scrittura e in ogni fatto della Chiesa, lo avrà in quei luoghi e in quei fatti come il sole che irraggia fugando le tenebre.

Il tema, da Ap 4, 2, della pietra rimossa che chiude la tomba, congiunto con quello della durezza sopra considerato, si trova nelle arche degli eretici, “monimenti”, o “sepolcri”, dai “coperchi … sospesi … levati” fino al momento in cui verranno chiusi nel giorno del giudizio, ma dai quali “fuor n’uscivan sì duri lamenti” (Inf. IX, 121-123; X, 7-12).

Questi significati, appropriati alle arche infuocate, non escludono il senso letterale, in cui sono racchiusi; si tratti di un calco dei roghi comminati come pena degli eretici da Federico II [2] oppure del Salmo 48, 12-13, dove è presente la medesima equiparazione fra uomini e bestie data da Ecclesiaste 3, 18-19, con l’aggiunta: “sepulchra eorum domus illorum in aeternum”, luogo addotto da Salimbene nel noto passo su Federico II epicureo.

L’essere “sospesi” ha qui un senso proprio, da connettere alla contemplazione. Dei quattro animali (o esseri viventi) che ad Ap 4, 7-8 sono in mezzo e intorno al trono della sede divina, quello simile a un’aquila che vola designa coloro i quali “sono sospesi nella contemplazione”. L’apertura del coperchio ‘sospeso’ delle arche allude alla possibilità di vedere il futuro da parte dei dannati. Farinata vede, cioè contempla, le cose che sono lontane nel tempo, senza sapere nulla degli eventi vicini o presenti (Inf. X, 97-108; cfr. infra). Ma questa “mala luce”, cui fa riferimento la sospensione del coperchio, verrà meno il giorno del giudizio, allorché non ci sarà più futuro e l’avello verrà chiuso e con esso l’accesso all’illuminazione divina che “cotanto ancor ne splende” e consente al ghibellino di profetizzare l’esilio di Dante.

L’essere sospesi nella contemplazione come un’aquila (Ap 4, 7-8) si accompagna allo stare fissi nel tempio come una colonna, proprio della sesta vittoria (Ap 3, 12). Ne è esempio Beatrice la quale, nell’attesa che le schiere del trionfo di Cristo discendano al cielo delle stelle fisse, “stava eretta / e attenta … sospesa e vaga” verso il mezzogiorno, come sta l’uccello che con ardente affetto attende la luce del sole (Par. XXIII, 10-15: l’attendere è tema del quinto sigillo, ad Ap 6, 11; il meriggio è proprio del sesto stato, quando la faccia di Cristo riluce come il sole in tutta la sua virtù, ad Ap 1, 16). Ne è ulteriore esempio il pellegrino che, pervenuto all’Empireo, “si ricrea / nel tempio del suo voto riguardando” e comprende con lo sguardo la forma generale del paradiso “in nulla parte ancor fermato fiso”, per cui si rivolge a Beatrice desideroso di domandare “di cose / di che la mente mia era sospesa” (Par. XXXI, 43-44, 52-54, 56-57).

La contemplazione (corrispondente al senso anagogico) viene resa con l’immagine dell’aquila: “in aquila (accipiamus) contemplatione suspensos”, si dice appunto nell’esegesi di Ap 4, 7-8, citando Gioacchino da Fiore, a proposito dei quattro esseri viventi che circondano la sede divina: leone, bue o vitello, uomo, aquila. Di qui il valore equivoco dell’esser “sospesi”, che designa sì lo stato di coloro che, nel Limbo, vivono in eterno nel desiderio di Dio senza speranza di appagamento, ma pure lo stato di chi, contemplando, è capace di vedere più degli altri. Il volare di Omero sopra gli altri è un filo tratto dalla quarta tromba (il quarto stato è per antonomasia quello dei contemplativi): si tratta di un’altra citazione gioachimita, relativa a Gregorio Magno che molto scrisse sulla fine del mondo e che seppe meglio di chiunque altro percorrere i sentieri dell’allegoria, “ardue vie del cielo” (Ap 8, 13): “quique allegoriarum semitas ac si arduas celi vias altius pre ceteris prevolavit – che sovra li altri com’ aquila vola” (Inf. IV, 96).

In tal senso è da intendere la curiosa terzina riferita a Maometto (Inf. XXVIII, 61-63), il quale parla di Fra Dolcino ‘sospendendo’, cioè alzando, un piede per rimettersi in cammino e distendendolo poi a terra, finito di parlare, nell’allontanarsi. Maometto è dotato di spirito profetico, per cui contempla la futura fine dell’eretico novarese per “stretta di neve” e fa concordare il movimento del piede con il quarto senso della Scrittura, l’anagogico, assimilato all’aquila sospesa nella contemplazione e al profetare. Cessata la profezia, il piede si distende per terra in quanto dal senso anagogico, in virtù del quale stava sospeso, scende al senso letterale designato dal vitello (o bue) che solca la terra. Maometto riprende “la dolente strada” verso il diavolo che riapre le ferite con la spada, perché tale è “il martiro” inflitto ai seminatori di scandalo e di scisma, e anche questo concorda con l’animale sofferente, aggiogato, destinato al martirio che designa il senso storico o letterale.

E io: “Maestro, quai son quelle genti …” (IX, 124). All’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 13-14), un vegliardo domanda (“risponde”) a Giovanni: “Quelli che sono vestiti di bianco, chi sono”, cioè di quali e quante dignità sono insigniti, “e donde vengono?”, cioè per quali meriti e quale via di santità sono pervenuti a tanta gloria; e Giovanni, quasi discepolo a maestro: “Signore mio, tu lo sai”, come per dire: io non lo so ma insegnamelo tu che lo sai; e il vegliardo: “Essi sono coloro che sono venuti”, a tanta gloria, “attraverso la grande tribolazione”, cioè attraverso le grandi tribolazioni patite per Cristo. Questi versetti, con i motivi che recano, sono ancillari di numerose agnizioni del poema. Si tratta di temi banali, per cui qualcuno chiede chi sia un altro, e da dove venga, tanto ovvi che li si ritrova nelle parole di Nestore a Telemaco (Odissea, III, 71); qui però si registra una rosa semantico-tematica, che rende unica quella forma comune di dire e la applica a qualsivoglia situazione.

E quelli a me: “Qui son li eresïarche / con lor seguaci, d’ogne setta, e molto / più che non credi son le tombe carche” (IX, 127-129). “E il nome della stella è assenzio” (Ap 8, 11; terza visione, terza tromba), poiché dopo la caduta quella stella fu amarissima come l’assenzio e per questo restò famosa. “E molti uomini morirono nelle acque”, a causa cioè dell’erronea esposizione della Scrittura molti persero la vita della fede e della grazia per cadere in peccato mortale e nella morte eterna. Qui non parla di “terza parte degli uomini”, ma dice “molti uomini” per indicare che in tutto il mondo furono innumerevoli coloro che morirono a causa dell’eresia di Ario e degli altri eresiarchi, che in un primo tempo erano apparsi grandi stelle ardenti in cielo.

I “molti uomini” morti per l’errore sono ricordati due volte da Virgilio: la prima a proposito delle arche degli eresiarchi – “e molto / più che non credi son le tombe carche” (Inf. IX, 127-129) -, la seconda con le turbate parole dette in Purg. III, 34-45 nell’invitare l’“umana gente” a stare “al quia”, a non desiderare cioè di conoscere con la ragione le cose trascendenti, come fecero invece coloro ai quali questo desiderio inappagato è dato come pena eterna nel Limbo – “io dico d’Aristotile e di Plato / e di molt’ altri”. Ciò non significa, naturalmente, che Dante non distingua fra eretici ed erranti, ma che i motivi dei primi invadono parzialmente l’ambito dei secondi.

La comunanza degli eresiarchi nel peccato e nella pena (“Simile qui con simile è sepolto”, Inf. IX, 130) rinvia ad Ap 17, 11 (i peccati commessi dalla bestia, cioè dai malvagi, nei sette stati) collazionato con Ap 2, 1 (la compartecipazione della chiesa con il proprio vescovo nelle azioni lodate o vituperate da Cristo nelle istruzioni date tramite Giovanni nella prima visione).