La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuoriCanti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXXII, 124-XXXIII, 90

|

Introduzione. 1. La “valle d’abisso dolorosa”. 2. Il “cieco mondo”. 3. Valore e onore “tra color che son sospesi”. 4. L’Empireo in terra: il “nobile castello” e gli “spiriti magni”. Testi e commento.

INTRODUZIONE

Mestizia cristiana e Ragione umana

I. Variazioni semantiche su temi escatologici

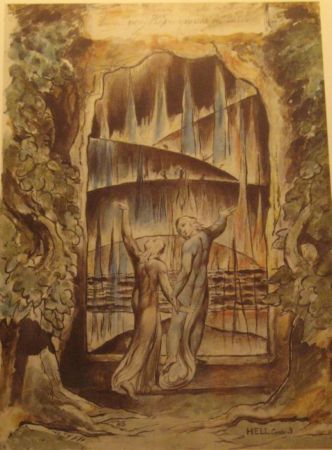

Rivalutando il canto terzo dell’Inferno contro l’assenza di “unità prospettica e tonale” rilevata da Natalino Sapegno, Georges Güntert ne ha sottolineato la stretta contiguità con il quarto, tanto da considerare i due canti “come segmenti di una medesima unità testuale” [1]. Non si comprende infatti Inf. III, con l’episodio degli ignavi, senza leggere, in Inf. IV, i versi che descrivono gli spiriti magnanimi che albergano nel “nobile castello” del Limbo. Il confronto con la Lectura super Apocalipsim di Olivi, “panno” sul quale il “buon sartore” ha fatto “la gonna” parodiando con innumerevoli variazioni i temi offerti dal commento escatologico, consente di registrare molti dei segmenti testuali che congiungono i due canti o che, comunque, sono sviluppo dei motivi già presenti in Inf. I e II.

Nella prima terzina, a essere variati sono i medesimi temi che hanno già fasciato il leone, una delle tre fiere che ha impedito al poeta di salire il “dilettoso monte” (Inf. I, 44-48), e una parte di essi si riscontra appropriato al sospiroso pianto dei limbicoli (v. 27). Il primo verso della seconda terzina – “e l’occhio riposato intorno mossi” – contrasta l’insegna-guida dei pusillanimi “che d’ogne posa mi parea indegna” (Inf. III, 52-54); in entrambi i casi il riferimento è allo “stadio” paolino, dove tutti corrono ma uno solo vince il premio, passo proposto circa la misura della Gerusalemme celeste, ossia della meta finale (1 Cor 9, 24; Ap 21, 16). La “valle d’abisso … nebulosa” e senza fondo (vv. 7-12), oltre che ad Ap 9, 1-2, rinvia ad Ap 5, 1, luogo già utilizzato per la similitudine con l’anima di Dante “da viltade offesa” (Inf. II, 45-48). Il “dubbiare” del poeta (v. 18) partecipa della grande esegesi del “certamen dubitationis”, il martirio psicologico degli ultimi tempi, esposta nel Notabile X del prologo della Lectura, la “guerra … de la pietate” di Inf. II, 4-5, punto che ha già segnato, elaborando altro commento oliviano, la Donna Gentile della Vita Nova. Nel medesimo verso 18, il “conforto” dato da Virgilio reitera Inf. III, 19-20 variando i temi da Ap 1, 17.

«Or discendiam qua giù nel cieco mondo … Ed elli a me: “L’angoscia de le genti / che son qua giù, nel viso mi dipigne / quella pietà che tu per tema senti”. … Quivi, secondo che per ascoltare, / non avea pianto mai che di sospiri» (Inf. IV, 13, 19-21, 25-26): si registra uno sviluppo tematico di Inf. II, 106, 133: “Non odi tu la pieta del suo pianto? … O pietosa colei che mi soccorse!”, con variazioni su Ap 7, 7 (il significato di Simeone, una delle dodici tribù d’Israele da cui provengono i “segnati” all’apertura del sesto sigillo): “suspiriosa et gemebunda devotio, et hoc est Simeon, id est audiens merorem seu exaudibilis … benigne miserationis pia condescensio, et hoc est Simeon, id est audiens merorem”.

I versi: “e dietro le venìa sì lunga tratta / di gente”, riferita agli ignavi che corrono dietro all’insegna (Inf. III, 55-56); “ch’avean le turbe, ch’eran molte e grandi, / d’infanti e di femmine e di viri”, riferite ai limbicoli (Inf. IV, 29-30) sono parodia di Ap 7, 9: “Post hec vidi turbam magnam, quam dinumerare nemo poterat, ex omnibus gentibus et tribubus et populis et linguis stantes ante tronum et in conspectu agni”. All’apertura del sesto sigillo, la grande “turba” segue i “segnati” della milizia di Cristo come i fanti della volgare schiera seguono i loro nominati ed eletti duci, che da essa sono separati (Ap 7, 3-4); così gli ignavi corrono senza posa dietro all’insegna mentre la “bella scola” dei poeti si “diparte” dal resto delle anime del primo cerchio. I cinque poeti (Omero, Orazio, Ovidio, Lucano, Virgilio) cooptano Dante nella “loro schiera, / sì ch’io fui sesto tra cotanto senno” (Inf. IV, 101-102), assunto in tal modo all’alta milizia letteraria degli amici di Dio, i “segnati” del sesto stato della Chiesa, nei quali la magnanimità si contrappone alla viltà. I temi propri di quest’alta milizia si registrano nei primi due canti dell’Inferno; nel terzo, con variazione dissonante rispetto agli “spiriti magni”, segnano “l’ombra di colui / che fece per viltade il gran rifiuto” (Inf. III, 59-60).

Sempre all’apertura del sesto sigillo, l’angelo interroga come un maestro Giovanni su chi siano le genti che formano la gran turba; i temi (Ap 7, 13-14) si rinvengono in numerose variazioni nel poema, fin da Inf. II, più sviluppati nel terzo canto e ancor più nel quarto, dove permeano le reciproche domande di Virgilio e Dante su chi siano tali genti:

«“Et dixit michi: Hii, qui amicti sunt stolis albis, qui sunt”, id est quales et quante dignitatis, “et unde venerunt” (Ap 7, 13), id est ex quibus meritis et per quam viam sanctitatis ad tantam gloriam pervenerunt? Nota quod sicut nos per magistrales interrogationes excitamur ad inquirendum veritatem eius de quo interrogamur et <ad> advertendum aliquam difficultatem ipsius et ad requirendum magistrum ut doceat nos ipsam, sic fit sepe in huiusmodi visionibus, et designatur per hoc omnis excitatio inferiorum angelorum vel hominum mota a superioribus angelis ad hoc quod inferiores attentius et altius erigantur ad suscipiendum illuminationem superiorum. “Et dixi illi: Domine mi, tu scis” (Ap 7, 14), quasi dicat: ego nescio, sed tu doce me, quia tu hoc scis». – «… pensando l’alto effetto / ch’uscir dovea di lui, e ’l chi e ’l quale (Inf. II, 17-18); dissi: “Maestro, che è quel ch’i’ odo? / e che gent’ è che par nel duol sì vinta?” … per ch’io dissi: “Maestro, or mi concedi / ch’i’ sappia quali sono” … (Inf. III, 32-33, 72-73); Lo buon maestro a me: “Tu non dimandi / che spiriti son questi che tu vedi?” … “Dimmi, maestro mio, dimmi segnore” /, comincia’ io … “O tu ch’onori scïenzïa e arte, / questi chi son c’hanno cotanta onranza …” (Inf. IV, 31-32, 46-47, 73-74)».

Perduto “tra color che son sospesi” nel Limbo, Virgilio parla il lamentoso linguaggio dei mercanti che piangono la caduta di Babilonia, la grande città con cui avevano commerci per i quali hanno perduto ogni speranza (Inf. IV, 34, 41-42), una semantica propria anche di Dante, il quale perde l’acquistata speranza di salire il “dilettoso monte” (Inf. I, 54-57), e della scritta sulla porta dell’inferno (Inf. III, 3, 9).

Non essere né freddi per la tristezza derivante dalla miseria dei propri peccati né caldi per l’esultare in Dio con fervida devozione è motivo di aspro rimprovero verso la tepidezza di Laodicea, la settima chiesa d’Asia (Ap 3, 15). È tema che passa nel “misero modo” che “tegnon l’anime triste di coloro / che visser sanza ’nfamia e sanza lodo” (Inf. III, 34-36) ma anche, con ben altro valore, nella sembianza “né trista né lieta” delle quattro grandi ombre di poeti incontrate nel Limbo (Inf. IV, 83-84). Costoro non peccarono, e quindi non possono essere tristi; però, per quante “mercedi” abbiano che li rendono onorati (a differenza degli ignavi), “non adorar debitamente a Dio”, e quindi non possono ora letiziare nella lode divina (vv. 33-42).

Il tema dell’onore è presente con insistenza in Inf. IV; è stato anticipato con la lode tributata da Dante a Virgilio in Inf. I, 82-87, versi elaborati sull’esegesi della prima chiesa d’Asia, Efeso, assimilata alla chiesa di Gerusalemme, onorata maestra illuminatrice e per lungo tempo sola depositaria della legge divina e del culto, il cui primato fu poi traslato ad altre sedi come, nella parodia dantesca, il primato della poesia (non a caso lo stesso passo, da Ap 2, 5, si riscontra nella translatio da Guido Guinizzelli a Guido Cavalcanti e da quest’ultimo a Dante).

La diversa trama tessuta col medesimo ordito consente di accostare altri luoghi: la “selva oscura” è semplicemente “la selva … di spiriti spessi” (Inf. IV, 65-66; Ap 12, 6); il venire di Omero è speculare a quello di Caronte, entrambi ‘figure’ di Cristo con la spada del “sire” assimilabile al remo del “nocchier de la livida palude” (Inf. III, 82, 86, 111; IV, 86-87; Ap 2, 12); gli “occhi di bragia” di quest’ultimo, come “gli occhi grifagni” di Cesare, rispecchiano la quinta perfezione del sommo pastore (Inf. III, 109; IV, 123; Ap 1, 15; 19, 12). Il verso “e solo, in parte, vidi ’l Saladino” (Inf. IV, 129) varia la medesima esegesi che il poeta applica a sé stesso: “e io sol uno / m’apparecchiava a sostener la guerra” (Inf. II, 3-4; Ap 2, 1).

II. “Secol si rinova”: il compimento della Redenzione

Georges Güntert identifica due diversi modi di leggere il canto quarto dell’Inferno:

Il diverso atteggiamento ideologico lascia inevitabilmente tracce nelle interpretazioni dei critici. Il lettore che assuma un atteggiamento prevalentemente dogmatico, metterà l’accento sull’incompletezza della virtù privata della grazia, e, di conseguenza, sul predominio della mestizia in questo canto. Un altro tipo di lettore, invece, meno preoccupato di far coincidere i significati del poema dantesco con le credenze cristiano-medievali, ammirerà tanto più l’audacia dimostrata da Dante nell’aver posto i più alti valori etici dell’umanità in anime non cristiane [2].

Cosa proponeva a Dante il testo parodiato? Quali concetti gli suggeriva per la metamorfosi poetica? Le turbe dei morti senza battesimo – “ch’è parte de la fede che tu credi” (Inf. IV, 35-36; porta è lectio facilior: la fede si sviluppa storicamente in sette parti, la prima delle quali corrisponde al battesimo, primo dei sacramenti) – o di coloro che, vissuti prima del cristianesimo, non adorarono debitamente Dio, sono equiparate ai santi padri che precedettero Cristo, stretti dal desiderio che il libro chiuso con sette sigilli venga aperto, gementi e sospirosi: “non avea pianto mai che di sospiri … e sol di tanto offesi / che sanza speme vivemo in disio – Item fletus hic quantus fuit in sanctis patribus ante Christum; cum etiam essent in limbo inferni, quanto desiderio suspirabant ut liber vite aperiretur eis et omnibus cultoribus Dei!” (Inf. IV, 25-27, 40-42; Ap 5, 4). Il desiderio che il libro venga tutto aperto è proprio anche di coloro che vennero dopo Cristo:

Hic autem gemitus pro tanto est in sanctis post Christi adventum pro quanto ad ipsum pro consummatione totius ecclesie et pro gratia et gloria per ipsum impetranda et largienda toto corde suspirant, et pro quanto cum humili gemitu recognoscunt nullum ad hoc fuisse potentem et dignum nisi solum Christum; potissime tamen designat cetum et statum contemplativorum, qui pre ceteris altius et viscerosius ad istud suspirant (Ap 5, 3).

Per tutti piange Giovanni, l’autore del libro:

Deinde subditur gemitus Iohannis procedens ex desiderio apertionis et ex visa impossibilitate et indignitate omnium ad ipsam complendam. Ait enim: “Et ego flebam multum, quoniam nemo dignus inventus est aperire librum nec videre illum” (Ap 5, 4). Iohannes tenet hic typum omnium sanctorum patrum salvatorem et divine gratie et glorie promeritorem et impetratorem et largitorem desiderantium et pro eius dilatione et inaccessibilitate gementium.

La mestizia assale Dante, nuovo Giovanni, udite le parole di Virgilio che gli spiega la condizione di quel cerchio: “Gran duol mi prese al cor quando lo ’ntesi” (v. 43). Al pianto di Giovanni segue tuttavia la promessa che il libro verrà aperto da Cristo, radice di David e leone di Giuda (Ap 5, 5). A Dante, imitatore di Cristo, è dato ripercorrere nel suo poema tutte le aperture del libro nel corso della storia, fino all’ultimo stadio non ancora compiuto. Egli è “sesto tra cotanto senno” tra i sommi poeti (v. 102), all’illuminazione del sesto stato della Chiesa cooperano tutte le precedenti. La sua guida è Virgilio, quinto nella “bella scola” di Omero, che riassume tutta la sapienza pagana (Ap 3, 7). Nel sesto stato, cioè nel tempo del viaggio di Dante (per Olivi la nuova era è iniziata con san Francesco), si compie la conversione delle genti, secondo quanto scrive san Paolo ai Romani (Rm 11, 25-26), prima che tutto Israele venga convertito: di qui l’audacia del poeta, che dà luogo nel Limbo agli adulti (contro l’opinione corrente, che voleva nel Limbo solo i bambini non battezzati) e, fra gli “spiriti magni” che albergano nel “nobile castello”, a gente che precedette e seguì il primo avvento di Cristo, ai giusti pagani e perfino ad alcuni maomettani. Arrivato da poco nel Limbo, Virgilio ci ha visto “venire un possente, / con segno di vittoria coronato” (vv. 52-54): è la “lux fidei procedens a Christo … contra impotentiam est Christi resurgentis gloriosus et triumphalis vigor et splendor … cum corona et archo exeuntem victoriosum, ut vinceret”, come esposto nell’esegesi dell’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2). Ma la Redenzione non si era ancora compiuta; solo in un secondo momento essa sarebbe pervenuta al suo telos nella storia umana. Sarà compiuta con il secondo avvento di Cristo nello Spirito, cioè nei suoi discepoli spirituali, interposto, secondo Olivi, tra il primo avvento nella carne e il terzo nella parousia del giudizio finale. In un’era che attende una palingenesi di conversione universale, Dante discende anch’egli, poeticamente, al Limbo.

La schiera degli onorati poeti che formano la “bella scola”, dai quali Dante viene cooptato come “sesto”, stanno alle “turbe, ch’eran molte e grandi, / d’infanti e di femmine e di viri” dei limbicoli come i “segnati” della milizia di Cristo stanno alla “turba magna, quam dinumerare nemo poterat” da essi guidata dinanzi al trono dell’Agnello (Ap 7, 3-4). La voce che suona l’altissimo nome di poeta, una sola in quanto riferita a Virgilio, ma moltiplicata per tutte le altre “quattro grand’ombre” (vv. 76-81, 91-96), è solenne parodia della voce, una e insieme di molte acque, dei compagni dell’Agnello che stanno sul monte Sion, il luogo della contemplazione (Ap 14, 1-2), e dell’altissimo invito a onorare Dio fatto dall’angelo di Ap 14, 6, che volando tiene in mano il Vangelo eterno (esegesi già utilizzata per la porta dell’inferno).

Si tratta di “gente di molto valore” (v. 44), termine quest’ultimo che assegna loro non solo un generico significato di ‘virtuosi’, ma li rende in qualche modo partecipi della sapienza cristiana (Ap 5, 1). Stanno “sospesi” nel Limbo (v. 45), dove l’aggettivo non si riferisce unicamente al vivere in eterno nel desiderio di Dio senza speranza di appagamento, ma indica anche in senso equivoco coloro i quali, ‘sospesi’ nella contemplazione come un’aquila, sono capaci di vedere più degli altri (Ap 4, 7-8). Tale è Omero, “quel segnor de l’altissimo canto / che sovra li altri com’aquila vola” (vv. 95-96), il quale prende la veste di Gregorio Magno, interpretato da Gioacchino da Fiore come l’aquila di Ap 8, 13 nel volare sopra gli altri percorrendo gli ardui sentieri dell’allegoria.

Nel Limbo, “l’uscio d’i morti” (Purg. XXX, 139), si vive ancora e in eterno – “sanza speme vivemo in disio” afferma Virgilio (Inf. IV, 42) – al contrario degli ignavi, di “questi sciaurati, che mai non fur vivi” (Inf. III, 64). Gli “spiriti magni”, i magnanimi che si contrappongono, come i “segnati” di Ap 7, 3-4, ai pusillanimi, vissero in tempi nei quali il libro segnato da sette sigilli, che chiudevano i sette ‘stati’ o periodi storici della Chiesa, non era stato ancora aperto da Cristo; ebbero tuttavia una parziale illuminazione (il “foco / ch’emisperio di tenebre vincia … la lumera”: Inf. IV, 68-69, 103; prologo, Notabile XII), entrarono anch’essi “per sette porte” (quelle del “nobile castello”: v. 110, prologo, Notabile IV). Non a caso la “bella scola” dei poeti che entrano per sette porte sono ‘figura’ del gran numero di Giudei e Gentili greci e latini, che entrerà in Cristo “in spiritu magno et alto” nella celebrazione del convivio per le nozze della Chiesa spirituale, dopo la distruzione di Babylon, la Chiesa carnale. Allora molte saranno le trombe risonanti per le grandi voci degli intelletti spirituali e degli affetti, al modo con cui si celebra annualmente la solennità delle Palme, nella quale Cristo venne glorificato da molti popoli (Ap 19, 1).

L’“interpretazione escatologica dell’Eneide” [3], non opera di finzione come venne considerata, insieme con la Commedia, dagli esegeti trecenteschi ma Scrittura antica, ‘figura’ della nuova, rende il Limbo dantesco anomalo rispetto alla teologia del tempo, ne fa un luogo di dolore e nello stesso tempo aperto, già nel paganesimo, alla storia della Redenzione. Restano il turbamento di Virgilio che riflette su coloro i quali, come Aristotele e Platone, desiderarono invano vedere tutto (Purg. III, 37-45) e “quello / dubbio che m’è digiun cotanto vecchio” esposto da Dante all’aquila (Par. XIX, 31-33). Eppure Virgilio, che alberga nel Limbo, esce dall’inferno e sale fino in cima la montagna della purgazione, tirocinio di vita evangelica; mentre l’aquila, se richiama l’insondabile giustizia divina, riluce nel ciglio di due luci di non battezzati, Traiano e Rifeo Troiano.

III. La divina sede in terra dell’umana ragione

Il dolore di Dante per coloro che sono “sospesi” nel Limbo non contrasta con l’esaltazione provata nel vedere gli “spiriti magni”, ma è di questa preparazione, come al pianto di Giovanni che non comprende perché il libro rimanga chiuso segue la promessa della sua apertura ad opera di Cristo. Cooptato nella schiera dei sommi poeti, ultimo fra essi, a Dante è concesso di vedere la progressiva apertura dei sette sigilli nella storia umana e di scriverne nel suo “poema sacro”. Il castello degli “spiriti magni” di Inf. IV è esternamente definito, ai versi 106-108, con i temi della Gerusalemme celeste (Ap 21, 12). È “nobile” come la città, ha “alte mura” dalle quali è “cerchiato”, è “difeso intorno d’un bel fiumicello”, ‘figura’ in terra del “lume in forma di rivera” che Dante vedrà nell’Empireo (Par. XXX, 61-63; Ap 22, 1). Se nel “bel fiumicello” è in nuce il fiume folgorante di luce del “ciel de la divina pace”, il fatto che venga passato “come terra dura” significa che esso è secco senza la luce di Cristo, come la Giudea, fattasi da giardino dura selva, si è inaridita (Ap 8, 7; altrove la Giudea è figura dell’Italia, verdeggiante “giardin de lo ’mperio” fatto deserto).

L’interno del castello è parodia della sede divina descritta nell’esegesi di Ap 4, 2-4 (parte proemiale della seconda visione), dove ventiquattro seniori circondano il trono di Dio padre, il quale tiene nella mano destra il libro chiuso con sette sigilli. Gli “spiriti magni” mostrati a Dante sono “di grande autorità ne’ lor sembianti” (Inf. IV, 113): hanno l’autorità propria dei seniori, designata dalle corone auree, per cui sono anche “tamquam magne experientie et prudentie et maturi ac providi iudicii et consilii”; il sembiante deriva dall’“aspectus” di colui che siede sul trono descritto ad Ap 4, 3. Parlano come i saggi, con parole parche, discrete, ponderate: “parlavan rado, con voci soavi” (v. 114). Dalla sede, come si afferma ad Ap 4, 5 (versetto in collazione con Ap 8, 5 e 11, 19), vengono emessi lampi, voci e tuoni: a differenza dei tuoni, che designano gli alti insegnamenti provenienti dal cielo, le voci sono modeste e soavi e provengono dalla ragione umana, da questa terra. È una voce, quella degli “spiriti magni”, priva di attributi angelici, ma che nel Limbo è già stata udita: Beatrice ha lì parlato a Virgilio “soave e piana, / con angelica voce, in sua favella”, per muoverlo a salvare Dante (Inf. II, 56-57).

Fra gli “spiriti magni” Dante vede Aristotele: “vidi ’l maestro di color che sanno / seder tra filosofica famiglia” (Inf. IV, 131-132). La figura del maestro dell’umana ragione è tessuta con i fili di Colui che siede sul trono più alto (Ap 4, 3-4), con il quale condivide i motivi della somma sapienza, del sedere, dell’essere circondato da “famuli” fra i quali, quasi consiglieri o assistenti a lui più propinqui, stanno Socrate e Platone (vv. 134-135, la vicinanza a Dio è designata dalle bianche stole dei seniori). L’onore fattogli da parte di tutti (v. 133) corrisponde a quello tributato al sedente sopra il trono nella successiva lode dei quattro animali (o esseri viventi) e dei seniori ad Ap 4, 9-11 e a quello reso ad Ap 5, 12 a Cristo che ha aperto il libro («”Honor” vero est dignitas summi dominii super omnia, ac reverentia et recognitio summe subiectionis et famulatus Christo ab omnibus exhibita gratis vel invite»). Gli attributi divini di cui è fregiato Aristotele significano che egli è il primo depositario di “gubernationes et documenta” che poi “per magistrorum consilium descendunt ad nos quasi a pastore uno” (cfr. Ecclesiaste, 12, 11). Ma nella curia celeste il libro, che sta nella mano destra di Colui che siede, resta ancora chiuso, in attesa dell’Incarnazione. Questa chiusura non fu tuttavia completa: “Sollempnia enim opera temporum futurorum non expedit clare revelari antequam fiant, et tamen oportet ibi esse aliquas claves et hostia per que idonei possint suo tempore ad illa intrare” (prologo, Notabile IV, I pars, III ratio). L’esegesi della sede divina da Ap 4, 2-4, assimilata alla “Roma” terrena, è stata già registrata in quanto luogo della decisione circa l’impero romano e il papato (Inf. II, 19-24) e si rispecchierà nelle variazioni che accompagneranno le visioni finali, al termine del viaggio.

Se in terra, nel “nobile castello” del Limbo, Socrate e Platone stanno più vicini degli altri sapienti ad Aristotele, “’l maestro di color che sanno” (Inf. IV, 134-135), Adamo e san Pietro nell’Empireo siedono l’uno a sinistra e l’altro a destra di Maria, “più felici / per esser propinquissimi ad Agusta” (Par. XXXII, 118-119). Catalogati in un numero corrispondente di ventiquattro versi, come i seniori che circondano la sede divina, gli “spiriti magni” che stanno nel “nobile castello” e i “gran patrici” dell’imperiale curia empirea, sono gli uni ‘figura’ in terra della “candida rosa” e gli altri di questa compimento.

[1] G. GÜNTERT, Canto III, in Lectura Dantis Turicensis, a cura di G. Güntert e M. Picone, Inferno, Firenze 2011, pp. 49-60: 52, 60.

[2] G. GÜNTERT, Canto IV, ibidem, pp. 61-74: 64.

[3] G. PADOAN, Il Limbo dantesco, in Il pio Enea, l’empio Ulisse. Tradizione classica e intendimento medievale in Dante, Ravenna 19872, pp. 103-124: 120.

Inferno IV |

Legenda [3]: numero dei versi; 4, 5: collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo/i e versetto/i dell’Apocalisse [Ap]; Not. X: collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. Varianti rispetto al testo del Petrocchi.Qui di seguito viene esposto Inf. IV con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim [html] [PDF] ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (PDF; introduzione in html). In quella sede è stato attribuito un diverso colore a ogni singolo status o gruppo di materia esegetica; in questo caso l’attribuzione dei colori segue il principio della maggiore evidenza. Ogni tabella sinottica, qui presentata o alla quale si rinvia in quanto già esaminata in altra sede, è preceduta o seguita da una parte esplicativa. |

Ruppemi l’alto sonno ne la testa 4, 5; 10, 3

|

Abbreviazioni e avvertenze

Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.

LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.

Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).

Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.

Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.

In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.

Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.

Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994. Si tiene anche conto della recente edizione a cura di G. INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA.

1. La “valle d’abisso dolorosa”

Verso la fine del quinto stato tre gravissime tentazioni pervadono la Chiesa: la rilassatezza del clero, dei monaci e dei laici; la pestifera eresia manichea (catara), valdese e patarina; l’impugnazione dello spirito di Cristo fatta da religiosi ipocriti e fraudolenti in modo subdolo così da indurre in errore anche gli eletti. Le tre tentazioni vengono considerate insieme nella trattazione della quinta tromba (terza visione).

La causa della rilassatezza è il cadere di vescovi e abati nella cupidigia e nell’ambizione, essi che prima apparivano come stelle in cielo. Perciò si dice: “vidi una stella caduta dal cielo sulla terra”, cioè nella terrestre avarizia e lussuria. Alla stella “fu data la chiave del pozzo dell’abisso e aprì il pozzo dell’abisso” (Ap 9, 1-2). Il “pozzo dell’abisso” è la fiamma infernale oscura e fumosa, la voragine profonda e quasi senza fondo e la compagnia dei demoni. Aprirlo significa che il cattivo esempio e il malgoverno dei prelati scioglie il freno posto ai vizi, che prima nella Chiesa era rappresentato dai precetti divini, dal timore dei giudizi, dalla rigida e severa disciplina dei prelati nei confronti dei sudditi, dall’esempio della santa compagnia e dallo zelo insofferente di enormità o sfrenatezze. Poiché il male commesso dai prelati viene preso a esempio dai sottoposti che li seguono come capi e guide, il gregge dei sudditi, sempre incline al male, vedendo i prelati precipitare a poco a poco nei vizi, in assenza di correzione o punizione da parte dei superiori negligenti e anzi favorevoli ad aprire il pozzo dei cuori, scivola anch’esso e infine precipita.

“E salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace” (Ap 9, 2). Il grave e grosso fumo che esce dal pozzo punge e confonde gli occhi di chi guarda e diffama e oscura presso fedeli e infedeli la solare chiarezza della fede, della Chiesa e della religione che conduce al culto di Cristo vero sole, come l’aere perspicuo permette alla nostra facoltà visiva di raggiungere il sole e ai raggi del sole di pervenire all’occhio. Così molti prelati, secolari e regolari, che prima apparivano quasi come il sole, e molti spirituali, che prima erano quasi come l’aere puro illuminato dal sole, si corrompono e si fanno neri per il fumo causato da tanta rilassatezza.

Per la seconda tentazione (relativa all’eresia manichea, cioè catara, valdese e patarina, radicata nella contea di Tolosa e in Italia) viene riportata l’esegesi di Gioacchino da Fiore, secondo il quale la stella che cadde dal cielo fu qualche chierico ripieno di scienza delle lettere, che dal “padre di menzogna” prese la chiave della scienza del dogma erroneo e il potere di investigare le profondità della sapienza falsa e superstiziosa.

Nella terza tentazione, la più grave perché impugna la vita e lo spirito di Cristo e apre la via alla “setta” del grande Anticristo, la stella designa, secondo Olivi, il cadere di alcuni alti e dotti religiosi moderni nella cupidigia delle cose terrene e nelle scienze filosofiche curiose e mondane e in molti punti erronee e pericolose. Costoro hanno ricevuto l’ingegno e la chiave per aprire ed esporre la dottrina di Aristotele e di Averroè suo commentatore e per escogitare profondi e abissali dogmi che oscurano il sole della sapienza cristiana e della vita evangelica e l’aere puro della vita religiosa a questa ispirata. Costoro avversano l’“usus pauper”, cioè proporzionato all’altissima povertà secondo le debite circostanze, e sostengono che esso non fa parte della sostanza della perfezione evangelica, di cui è invece proprio avere in comune quanto è sufficiente o almeno quanto è necessario. Molti chierici hanno inserito nei loro trattati questi dogmi filosofici o piuttosto pagani e sostenuto a Parigi che solo la filosofia mondana è vera e sufficiente al governo degli uomini. Hanno pure affermato che Dio ha operato e opera tutto per necessità ab aeterno, senza poter fare mai cosa nuova; sostengono con Averroè che in tutti gli uomini esiste un solo intelletto possibile e arrivano a negare quasi del tutto la libertà umana.

All’esegesi di Ap 9, 1-2 rinviano i versi 8 e 10 di Inf. IV: “… la valle d’abisso dolorosa … Oscura e profonda era …” (intervengono temi da Ap 5, 1; l’abisso è pure trattato ad Ap 20, 1.3). |

■ Se si collazionano tutti i temi relativi all’apertura del pozzo dell’abisso una volta sciolto il freno, e al fumo che ne esce, propri delle tre tentazioni del quinto stato (Ap 9, 1-2), si possono identificare una serie di fili con cui è tessuto parte della trama di Purg. XV-XVI. In questo caso gli iracondi purganti nella terza cornice della montagna non appartengono a una zona nella quale prevalgono i temi del quinto stato (sono quelli del terzo a essere preminenti), tuttavia il tema del fumo ha una parte importante, sia perché anticipa la quinta zona degli avari e dei prodighi, dopo la quarta relativamente breve degli accidiosi, sia perché nell’Inferno il fumo è tema proprio sia degli iracondi come degli accidiosi, che portarono dentro “accidïoso fummo”, insieme fitti nel limo della palude Stigia (Inf. VII, 123), e pertanto viene nel Purgatorio posto a introduzione di tre successivi gironi (iracondi, accidiosi, avari e prodighi).

Il fumo oscuro come la notte, che avvolge gli iracondi, si fa incontro verso Dante e Virgilio “a poco a poco” (i prelati rovinano gradatamente) togliendo “li occhi”, cioè non consentendo di vedere, e “l’aere puro”; fa al viso “sì grosso velo … che l’occhio stare aperto non sofferse” (Purg. XV, 142-145; XVI, 4-7, 25, 35, 142). Nel colloquio con Marco Lombardo, l’essere il mondo “di malizia gravido e coverto” deriva dalla “gravitas mali” provocata dal fumo che esce dal pozzo. È presente il tema del rapporto tra necessità e libero arbitrio, che Dante applica alla questione, che gli è cara, del rapporto tra gli influssi astrali e la volontà degli uomini (Purg. XVI, 58-84). Il motivo del freno e della guida appare nell’ingannarsi de “l’anima semplicetta che sa nulla”, la quale corre dietro ai piccoli beni che le paiono grandi “se guida o fren non torce suo amore” (vv. 85-93). Di qui la convenienza a porre il freno della legge e la guida del monarca che conduca l’umanità alla meta prefissa (vv. 94-96). Il tema del precipitare dei prelati trascinando dietro a sé i propri sudditi per negligenza e complicità nel peccato è ancora nell’argomentare di Marco: nessuno pone mano alle leggi esistenti essendo vacante l’Impero, e il pontefice, pastore che procede innanzi al gregge, si indirizza solo ai beni materiali imitato dalla gente che non cerca altro (vv. 97-102; il cattivo esempio può venire anche dai casati: cfr. quanto, a Purg. XIX, 142-145, dice Adriano V della sua nipote Alagia, la moglie di Moroello Malaspina).

■ Sull’essere la filosofia mondana sufficiente al governo degli uomini, come sostenuto da alcuni religiosi a Parigi, c’è la risposta data da Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole. Il “doctor angelicus” esalta la sapienza di Salomone, la luce più bella del quarto cielo; per essa egli “chiese senno / acciò che re sufficïente fosse”, non per futili motivi di filosofia mondana. Salomone fece pertanto un “uso povero”, cioè prudente e proporzionato, della sapienza (Par. XIII, 94-102). Da notare che una delle questioni, giudicate dall’Aquinate come superflue, è se da una premessa necessaria e da una contingente si possa dedurre una conclusione necessaria, il che è assurdo secondo la logica aristotelica: essa sembra un’eco delle parole di Marco Lombardo: “Voi che vivete ogne cagion recate / pur suso al cielo, pur come se tutto / movesse seco di necessitate” (Purg. XVI, 67-69).

Quanto alla decisa condanna da parte dell’Olivi di Aristotele e di Averroè, considerati un pericolo per il pensiero cristiano, si può osservare che il “maestro di color che sanno” e il suo grande commentatore sono da Dante incorporati nella stessa teologia della storia concepita dal francescano e quindi conciliati con il pensiero cristiano. Non solo vengono onorati come giusti che non conobbero Cristo fra gli “spiriti magni” del Limbo, ma sono anch’essi inseriti in un processo provvidenziale che riguarda l’intero mondo degli uomini, in attesa di una nuova conversione universale (cfr. infra).

■ Un altro modello di “usus pauper” è la montagna del purgatorio. Alla domanda di Virgilio sulle cause del terremoto e del grido che l’ha sconvolta allorché i due poeti hanno lasciato Ugo Capeto, Stazio risponde che “la religïone de la montagna” fa in modo che tutto ciò che avviene non sia “sanza ordine” o “fuor d’usanza”. La montagna, al di là della porta, è libera da tutte le alterazioni terrestri e in essa si può far sentire solo l’efficacia causale “di quel che ’l ciel da sé in sé riceve … e non d’altro …” (Purg. XXI, 40-45). Il terremoto stesso corrisponde a quello che accompagna l’apertura del sesto sigillo.

Nella foresta dell’Eden tre soli passi separano Dante da Matelda, che sta al di là del fiumicello; eppure l’Ellesponto, molto più largo del Lete, non fu oggetto di maggiore odio da parte di Leandro, quando il mareggiare gli impediva di raggiungere di notte l’amata Ero (Purg. XXVIII, 70-75). Il riferimento a Serse, “ancora freno a tutti orgogli umani”, in quanto passò l’Ellesponto per portare guerra ai Greci e lo riattraversò sconfitto, non è solo reminiscenza storica tratta dall’Ormista (II, x, 8-11) che s’innesta sulle Heroides di Ovidio (18-19), perché il fiumicello che separa il poeta dalla bella donna è il freno che non viene aperto o sciolto (i “tre passi” alludono alle tre tentazioni; cfr. i “tre voli” della “disfrenata saetta” a Purg. XXXII, 34-36). Come dirà più avanti Beatrice, non si può passare il Lete senza pentimento delle proprie colpe (Purg. XXX, 142-145). L’uso di questo tema conferma Matelda, bella donna che fa rimembrare un ‘prima’ perduto, come depositaria della disciplina propria dei prelati dell’inizio del quinto stato, il cui bel principio designa l’età dell’oro sognata in Parnaso dagli antichi poeti.

■ All’esegesi di Ap 9, 1-2 rinviano altri luoghi della Commedia: l’oscura bolgia dei barattieri dove Ciampòlo, saltando nella pece bollente, si scioglie dalla poco severa sorveglianza del “preposto” Barbariccia, come i sudditi dal freno dei rilassati prelati che dovrebbero governarli (Inf. XXI, 4-6; XXII, 121-123); la tempesta di pioggia scatenata dal diavolo sul corpo senza vita di Buonconte da Montefeltro, insepolto sull’“Archian rubesto” dopo la battaglia di Campaldino, per vendicarsi della salvezza dell’anima “per una lagrimetta che ’l mi toglie” (Purg. V, 109-129: il diavolo assume il ruolo del prelato che, oscurando l’aere [cfr. anche l’esegesi di Ap 16, 17], permette che il freno sia sciolto, ma il suo operato conduce a rovina solo il corpo, non l’anima).

Il “freno”, cioè le redini del “governo”, di cui all’esegesi di Ap 9, 1-2 (strettamente connesso con il “calamus” di Ap 11, 1) è tema appropriato a Giustiniano (Purg. VI, 88-89) e a Ugo Capeto (Purg. XX, 52-56). Nell’ultimo girone della montagna, Virgilio invita Dante a “tenere a li occhi stretto il freno” per evitare la caduta nel fuoco o nel vuoto (Purg. XXV, 118-120).

Tab. I

[LSA, cap. IX, Ap 9, 1-2 (IIIa visio, Va tuba)] “Et quintus angelus” (Ap 9, 1), id est ordo doctorum quinti temporis, “tuba cecinit”, id est officium sue doctrine exercuit. Quid autem mali sit subsecutum ostendit subdens: “et vidi stellam” et cetera. Ad cuius evidentiam nota quod preter mala omnibus temporibus ecclesie et humano generi communia, erant tria gravissima circa finem quinti temporis ventura.

|

||

Purg. XV, 142-145; XVI, 4-7, 25, 35-36, 58-60, 67-72, 91-102, 142-143Ed ecco a poco a poco un fummo farsi

|

Par. XIII, 94-102Non ho parlato sì, che tu non posse

|

|

[LSA, cap. IX, Ap 9, 1-2 (IIIa visio, Va tuba)] “Et data est <illi> clavis putei abissi, et aperuit puteum abissi” (Ap 9, 1-2), id est data est eis potestas aperiendi ipsum. Puteus abissi habet infernalem flammam et fumositatem obscuram et profunditatem voraginosam et quasi immensam et societatem demoniacam. Aperire ergo puteum abissi in populo quinti status fuit perverso exemplo et malo regimine solvere frenum carnalis concupiscentie et avaritie et terrene astutie et malitie et secularis lacivie ac demoniace seu pompose superbie, quod quidem frenum erat prius in ecclesia tam per Dei et suorum preceptorum ac iudiciorum timorem quam per sanctorum prelatorum disciplinam rigidam et severam ad se et suos subditos fortiter infrenandos, et etiam per sancte societatis exemplum et zelum nequeuntem in se vel in sociis tolerare enormitates et effrenationes predictas. Fuit autem prelatis in predicta gradatim ruentibus data seu permissa potestas aperiendi puteum cordium ad concipiendum et effundendum mala predicta, tum quia malum quod a prelatis geritur facile trahitur a subditis in exemplum et sequuntur ipsum ut caput et ducem, tum quia prelatis non solum dissimulantibus et negligentibus mala subditorum corripere et punire sed etiam favorem prebentibus hiis qui peccant, grex subditorum de se pronus ad malum cito labitur et tandem precipitatur; tum quia ob huiusmodi culpam prelatorum Deus permisit subditos temptari et a demonibus instigari et tandem ruere. Secundo tangitur gravitas mali de aperto iam puteo exeuntis, cum ait: “et ascendit fumus putei sicut fumus fornacis magne, et obscuratus est <sol et> aer de fumo putei” (Ap 9, 2). Fumus iste est omne extrinsecum malum opus et signum de cordali flamma luxurie et avaritie et superbie et ire et invidie et malitiose astutie procedens. Et quanto iste fumus est maior et gro<ss>ior et de maiori ac peiori flamma exiens, tanto plus pungit et confundit oculos intuentium, et tanto plus non solum coram fidelibus sed etiam coram infidelibus diffamat et obscurat solarem claritatem fidei et ecclesie et religionis perducentis ad cultum veri solis Christi, sicut aer sua perspicuitate perducit nostrum visum ad solem et radios solis usque ad oculum nostrum. Vel per hoc designatur quod multi prelati ecclesiarum et religionum, qui prius erant quasi sol, et multi spirituales, qui prius erant quasi aer purus a sole illuminatus, corrumpuntur et denigrantur a fumo tante laxationis.[LSA, cap. XVI, Ap 16, 17 (Va visio, VIIa phiala)] Et sicut aer purgatus a grossis et fumosis vaporibus et nubibus et tranquillatus a ventorum tempestatibus est pervius radiis solis et stellarum et visui hominum, sic septimus status ecclesie, post plenam sui purgationem in effusione septime phiale consumandam, erit serenus et tranquillus et pervius seu perspicuus ad contemplativos radios solis eterni et totius celestis et subcelestis hierarchie […]. |

||

Purg. V, 41-42, 109-129e, giunti là, con li altri a noi dier volta,

|

Inf. XXI, 4-6; XXII, 121-123restammo per veder l’altra fessura

|

|

2. Il “cieco mondo”

■ Nel quinto capitolo della Lectura super Apocalipsim, che costituisce con il quarto una sorta di prologo alla seconda visione, Olivi definisce le cause della chiusura del libro, i cui sigilli stanno per essere aperti (Ap 5, 1). I sette sigilli che chiudono l’intelligenza del libro sono determinati da sette difetti. Il primo è la cecità dell’intelletto: all’apertura del primo sigillo (Ap 6, 2), la luce trionfale che procede da Cristo come una freccia acuta dall’arco penetra e illumina i ciechi che siedono nelle tenebre.

Una seconda spiegazione dell’esistenza dei sette sigilli sta nella passione di Cristo, che per sette motivi appare abietta al senso umano, il quale trova nella morte in croce impotenza, angustia, stoltezza, inopia, ignominia, inimicizia e sevizia. L’impotenza consegue la crudeltà della morte e l’apparente vittoria dei persecutori: contro l’impotenza, l’apertura del primo sigillo mostra Cristo che risorge glorioso nel suo trionfale vigore e splendore, seduto sul cavallo bianco con la corona sul capo e l’arco in mano, mentre esce vittorioso per vincere il potere del demonio e del mondo (Ap 6, 2).

L’apertura del primo sigillo, se applicata alla storia della Chiesa, corrisponde alla trionfale e vittoriosa andata di Cristo all’inferno dopo la resurrezione per strapparvi con la sua potenza i santi padri che stavano nel Limbo. In seguito, trasferito agli apostoli il potere delle chiavi, la sua onnipotenza si mostrò nell’operare miracoli (Ap 5, 13).

A Dante che gli chiede se mai qualcuno sia uscito dal Limbo per diventare beato, Virgilio risponde che era arrivato da poco all’inferno quando “ci vidi venire un possente, / con segno di vittoria coronato” per trarvi Adamo, Abele, Noè, Mosè, Abramo, Davide, Isacco, Giacobbe e i suoi dodici figli, Rachele e molti altri (Inf. IV, 46-63): la figura di Cristo corrisponde a quella, potente, vittoriosa e coronata dell’esegesi dell’apertura del primo sigillo. Il “segno di vittoria” non sta nel tenere in mano la palma o il gonfalone della croce, come intendeva il Buti (nell’esegesi Cristo ha in mano l’arco, cioè la Scrittura), ma nello splendore della divinità, come interpretato dal Boccaccio (che corrisponde al “triumphalis vigor et splendor”), o nel suo stesso apparire, secondo l’Anonimo fiorentino. Da notare anche l’espressione di Virgilio: “Or discendiam qua giù nel cieco mondo” (v. 13), allusione alla “cecitas intellectus” che tiene chiuso il primo sigillo (cfr. Inf. VII, 40-41; X, 58-59).

Una terza spiegazione dei sigilli è nel Vecchio Testamento, che presenta sette motivi apparenti nel suo involucro che rendono chiusa la sapienza del libro. Il primo consiste nella falsità delle promesse, le quali sotto la vecchia legge non vengono mantenute, ma suonano superficialmente senza saziare recando la beatitudine. La verità e lo splendore di Cristo, che si mostrano all’apertura del primo sigillo, fanno svanire siffatta prima apparenza.

Questo motivo è presente nel rimprovero fatto da Beatrice a Dante per averla lasciata, “imagini di ben seguendo false / che nulla promession rendono intera” (Purg. XXX, 130-132). Il passo tratto dal capitolo quinto va collazionato con l’esegesi della prima coppa (Ap 16, 2), dove è spiegato che i reprobi hanno una falsa stima di quello che seguono e amano, e in cui cercano e ritengono che ci sia, come in Dio, la propria beatitudine. Ciò che adorano è invece falsa immagine e non reale verità di Dio e vera gloria. L’esegesi concorda con quanto scritto da Boezio nel De consolatione philosophiae (III, 9) sulle cose mortali e caduche che paiono offrire immagini del vero bene ma che non possono darlo.

Allo splendore di verità con il quale Cristo illumina nella sua gloriosa e potente apparizione sul cavallo bianco all’apertura del primo sigillo (Ap 5, 1; 6, 2) rinviano i versi di Par. IV, 124-126, sulla somma verità, come pure, a Par. XVIII, 82-87, l’invocazione alla “diva Pegasëa”, la Musa della poesia detta così dal cavallo alato Pegaso che con lo zoccolo fece scaturire la fonte Ippocrene sull’Elicona.

■ Il primo angelo (Ap 16, 2) versò la sua coppa sopra la terra, cioè sulla Sinagoga dei Giudei, i quali rispetto ai Gentili erano all’avvento di Cristo come la terra abitabile dall’uomo e predisposta come un albero o una pianta a dare quali frutti i fedeli (i Gentili sono invece contrassegnati dal deserto, alla solitudine del quale, come si afferma ad Ap 12, 6, fuggì la donna perseguitata dall’ostinata incredulità giudaica, e il deserto venne trasformato in giardino). La riprovazione di Cristo e dei suoi, che si riversa sulla cecità e la malizia dei Giudei, accende l’ira di costoro. Perciò si aggiunge che “fu fatta una piaga crudele e pessima”, cioè il turbamento dovuto all’ira, “sugli uomini che recavano il marchio della bestia”, i quali avevano impressa in sé una forma bestiale di vita e di intelligenza, “e in quelli che adoravano la sua immagine”. I reprobi hanno infatti una falsa stima di quello che seguono e amano, e in cui cercano e ritengono che ci sia, come in Dio, la propria beatitudine. Quello che adorano è invece falsa immagine e non reale verità di Dio e vera gloria: in quanto stima soggettiva è “immagine della bestia”, in quanto è nella realtà viene definita “bestia” o “bestiale”, ossia priva di intelletto e di ragione. Storicamente il versamento della prima coppa coincide con lo sterminio amarissimo dei Giudei ad opera dei Romani, avvenuto agli inizi della Chiesa e compiuto per opera degli angeli che governavano e indirizzavano a questo scopo le legioni romane.

I motivi della bestia, dell’ira, della falsa immagine sono appropriati al Minotauro, “l’infamïa di Creti … che fu concetta ne la falsa vacca”, “bestia” che al vedere Virgilio e Dante morde sé stessa, “sì come quei cui l’ira dentro fiacca” (Inf. XII, 11-21). Il motivo del mordere sé stessi appartiene alla quinta coppa, versata sopra la sede della bestia, su cui la vita bestiale regna e siede in modo preminente: gli uomini, per il dolore nel cuore e per impazienza, prorompono in detrazione di coloro che li rimproverano mordendosi le proprie lingue (Ap 16, 10). Virgilio definisce il Minotauro “quell’ira bestial ch’i’ ora spensi” (Inf. XII, 33): uno dei fili originari appartiene al tessuto del secondo sigillo, alla cui apertura il fervore della fede dei martiri estingue la brutale vita dei Gentili (Ap 5, 1). In effetti siamo agli inizi di una zona dove prevalgono i temi del secondo stato, proprio dei martiri, che si estendono su tutti i violenti contro il prossimo e su parte della selva dei suicidi; ed è la seconda volta che tale zona si mostra, dopo quella dei lussuriosi.

La vita bestiale è il marchio di Vanni Fucci: “Vita bestial mi piacque e non umana … son Vanni Fucci / bestia”, dove la ripetizione “bestial … bestia” sembra accordarsi con la distinzione fatta nell’esegesi tra falsa immagine ricercata come propria beatitudine e la reale bestialità (Inf. XXIV, 124-126; cfr. Purg. XXVI, 82-87). È da notare che la vita bestiale prevale soprattutto, come appare da Ap 13, 1, per l’intero quinto stato fino al tempo dell’Anticristo nel sesto stato, e viene assimilata alla creazione delle bestie feroci nel quinto e nel sesto giorno, prima della comparsa dell’uomo: tra le bestie create all’inizio del sesto giorno ci sono i serpenti, che tormentano il bestiale ladro pistoiese. Le trasformazioni reciproche dei ladri e dei serpenti che seguono appartengono a una zona dove prevalgono i temi del sesto stato.

Tab. II

3. Valore e onore “tra color che son sospesi”

Nel quinto capitolo della Lectura, già in precedenza menzionato, Olivi definisce le cause della chiusura del libro. La seconda causa della presenza dei sette sigilli sta nella passione di Cristo, che per sette motivi appare abietta al senso umano, il quale trova nella morte in croce impotenza, angustia, stoltezza, inopia, ignominia, inimicizia e sevizia (ad Ap 5, 1). Il terzo motivo è l’apparente stoltezza, per cui Dio si è fatto uomo ed è morto per dare soddisfazione alle ingiurie a lui stesso arrecate e ha redento con tale prezzo coloro che avrebbe potuto salvare col solo suo potere. Contro l’apparente stoltezza sta il “valore”, di incomparabile lucro, che deriva dal commercio della dottrina di Cristo. In cambio di un solo denaro – la fede unica e semplice – si ottengono infatti beni senza prezzo, cioè il grano, l’orzo, il vino e l’olio di cui si dice nella terza apertura dei sigilli e che corrispondono ai quattro sensi della Scrittura (Ap 6, 6). Il commercio della sapienza tramite lo studio dello Scrittura si contrappone alla bilancia dolosa ed erronea degli eretici, che vacilla dal retto equilibrio della verità.

Facendo perno sul “valor” (la sapienza di Cristo e la sua dottrina; i temi esegetici subiscono numerose variazioni) [1], consideriamo Ap 5, 1 in collazione con altri punti dell’esegesi relativa al terzo stato. La terza vittoria (Ap 2, 17) consiste nella vittoriosa ascesa al di sopra della fantasia che muove dal senso, che è causa di errore e di eresia. Questa salita avviene tramite la prudenza che mette in fuga le nebbie, gli errori e gli impulsi precipitosi e temerari. È propria dei dottori che vincono gli errori della fantasia eretica, ai quali spetta il premio del singolare apprendimento e del gusto dell’arcana sapienza di Dio. Così alla terza chiesa d’Asia (Pergamo) viene detto: “Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza lucida sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve”. La manna è la sapienza di Dio, che secondo san Paolo è nascosta nel mistero (1 Cor 2, 7), e l’intelligenza spirituale, rorida e arcana, della fede e delle Scritture. La manna infatti proveniva dalla rugiada discesa per l’aria. La pietruzza lucida, il “lapillo” piccolo e solido, calcato dai piedi, è Cristo uomo per noi umiliato e assottigliato ma perfuso della luce della grazia, della gloria e della divinità. In esso è un nome nuovo: nulla infatti è più nuovo del fatto che Dio sia uomo e l’uomo Dio, che Dio abbia tanto amato l’uomo caduto e da lui giustamente condannato da essersi dato come fratello, compagno, sposo, in prezzo, in cibo e in premio. Nessuno conosce questo nome con l’affetto o con l’esperienza senza riceverlo nel profondo del suo amore: non lo si può infatti intendere senza riceverlo con ferma e chiara fede.

Si noterà come il termine “valore” si ritrovi incastonato fra elementi semantici tratti dalla terza vittoria. Prima di tutto nella grande zona dedicata al terzo stato nel Purgatorio. Questa è imperniata su Purg. XVI, dove si registra “valore” per due volte. Nel primo caso – “e quel valore amai / al quale ha or ciascun disteso l’arco” (vv. 47-48) – alla congiunzione di valore (da Ap 5, 1) e di amare (da Ap 2, 17) fa seguito, nelle parole di Marco Lombardo, un altro tema del terzo stato: “Per montar sù dirittamente vai” (v. 49, dall’apertura del terzo sigillo ad Ap 6, 5). Nel secondo caso (v. 116), il motivo è preceduto da quelli dei fiumi e dell’irrigare provenienti dalla terza tromba (v. 115: “In sul paese ch’Adice e Po riga” [Ap 8, 10]) e gli fa seguito, al v. 120, il “ragionar” che appartiene per antonomasia al terzo stato (prologo, Notabile I). La zona, tuttavia, non coincide con un canto, concorrendo con quello precedente. Di conseguenza la tematica permea anche Purg. XV, con la rima “amore / valore” (vv. 68, 72; anche a Par. XIV, 38, 42) e con l’inserimento dei motivi della lucentezza e del darsi da Ap 2, 17 (vv. 69-70: “com’ a lucido corpo raggio vene. / Tanto si dà quanto trova d’ardore”; cfr. Par. VII, 115).

La cortesia e il valore rimpianti da Marco Lombardo sono già stati oggetto della crucciata domanda dei tre fiorentini sodomiti: “cortesia e valor dì se dimora / ne la nostra città sì come suole, / o se del tutto se n’è gita fora” (Inf. XVI, 67-69). La risposta di Dante è variazione sulla “mercatio sapientie” di Cristo e sulla torta o falsa bilancia, che eccede la misura, propria degli eretici: “La gente nuova e i sùbiti guadagni / orgoglio e dismisura han generata, / Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni” (vv. 73-75; cfr. gli sviluppi tematici a Par. XXIV, 67, 82, 84, 87 e altrove).

Il “Padre nostro” dei superbi che si purgano nel primo girone della montagna, pur inserito in una zona in cui prevalgono in modo significativo i temi del primo stato, è segnato anche dai temi del terzo stato: anche qui si trova la rima “amore / valore”, quest’ultimo preceduto da “nome”, vi si aggiunge il dare e la “manna” da Ap 2, 17 (Purg. XI, 2, 4, 13).

Domenico si mosse “per amor de la verace manna … contro al mondo errante” (Par. XII, 84, 94): a lui, che per amore della divina sapienza “in picciol tempo gran dottor si feo” (v. 85), quasi per antonomasia appartengono questi temi dello stato dei dottori confutanti le eresie. Da notare che il “valore” è assente, mentre sono compresenti i temi della terza vittoria.

Nel Limbo sta sospesa “gente di molto valore”, e Dante si rivolge a Virgilio chiedendogli se di lì sia mai uscito qualcuno, e lo fa “per volere esser certo / di quella fede che vince ogne errore”, utilizzando i motivi della terza vittoria (Inf. IV, 43-48; cfr. anche Ap 6, 2). |

[1] Cfr. Il terzo stato. La ragione contro l’errore [PDF], cap. II, pp. 48-57, tab. II.5.

Tab. III.1

[LSA, cap. V, Ap 5, 1 (IIIum sigillum)] (III) Deum autem humanari ac sperni et mori, ut Deomet satisfiat de iniuriis sibi ab alio factis, et ut illos tali pretio redimeret, qui simpliciter erant sub dominio suo et quos per solam potentiam salvare poterat, pretendit summam stultitiam. […] Contra stultitiam vero, est mercationum doctrine Christi lucrosus et incomparabilis valor. Nam pro denario unius et simplicis fidei habetur impretiabile triticum et ordeum et vinum et oleum, prout in tertia apertione monstratur (cfr. Ap 6, 6).[LSA, cap. II, Ap 2, 17 (IIIa victoria)] Tertia est victoriosus ascensus super phantasmata suorum sensuum, quorum sequela est causa errorum et heresum. Hic autem ascensus fit per prudentiam effugantem illorum nubila et errores ac impetus precipites et temerarios ac tempestuosos. Hoc autem competit doctoribus phantasticos hereticorum errores expugnantibus, quibus et competit premium singularis apprehensionis et degustationis archane sapientie Dei, de quo tertie ecclesie dicitur: “Vincenti dabo manna absconditum, et dabo ei calculum lucidum, et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo novit, nisi qui accipit” (Ap 2, 17).

|

||

Purg. XV, 67-72; Par. XIV, 37-42Quello infinito e ineffabil bene

|

Inf. XVI, 67-75“cortesia e valor dì se dimora

|

|

Il capitolo XIV dell’Apocalisse si apre con la descrizione della virtù e della gloria dei santi del sesto stato che hanno vinto le persecuzioni dell’Anticristo e stanno con l’Agnello sul monte Sion. La quarta delle sette prerogative loro attribuite è la magnificenza del cantico di giubilo, la cui voce o suono ha a sua volta sette proprietà (Ap 14, 2).

Il primo modo della voce è lì dove dice: “Poi udii una voce dal cielo” (Ap 14, 2), con il che intende che la voce, ovvero il risuonare del canto, era in eccesso sublime e celeste.

Il secondo modo sta nell’essere questa voce irrigua e feconda e procedente in modo concorde e unito da più affetti virtuali di un grande e numeroso collegio di santi, lì dove dice: “come la voce di molte acque”. La voce di una grande e abbondante pioggia procede infatti da molte e quasi innumerevoli gocce come un solo suono proveniente da un solo suonatore, e lo stesso si può dire del suono delle acque del mare o di un fiume. Suona come irrigando di lacrime che impinguano, lavano e rinfrescano e con sospiri che ruggiscono.

Il terzo modo consiste nell’essere la voce altissima, acutissima, possente al massimo nel suo pervadere e scuotere tutto, per cui soggiunge: “e come la voce di un grande tuono”.

Il tema della “vox aquarum multarum”, che nello stesso tempo è “unus sonus” (secondo modo), è appropriato nel cielo di Giove alla bella immagine dell’aquila, che Dante vede e anche sente parlare (citazione da Ap 8, 13: «“Et vidi et audivi vocem unius aquile volantis per medium celi”. Vidit quidem ipsam aquilam et audivit vocem ipsius. – ch’io vidi e anche udi’ parlar lo rostro»), la quale suona nella voce al singolare («e sonar ne la voce e “io” e “mio”») pur essendo formata da molti amori e dunque al plurale nel pensiero (“quand’ era nel concetto e ‘noi’ e ‘nostro’ ”), come un solo calore si fa sentire da molti carboni ardenti, come un unico profumo da molti fiori (Par. XIX, 10-12; 19-24). Il tema è ripreso all’inizio del canto successivo, allorché l’aquila tace e gli spiriti di cui è contesta iniziano a cantare, come il cielo, che di giorno solo del sole si accende, dopo il tramonto torna ad essere visibile per le molte luci delle stelle, nelle quali una sola luce, quella del sole, risplende (Par. XX, 1-12). Poi, cessati gli angelici squilli degli spiriti, è di nuovo l’aquila a parlare con voce che si forma nella gola ed esce “per lo suo becco in forma di parole, / quali aspettava il core ov’ io le scrissi” (vv. 28-30): scrivere nel cuore il “nome” di Dio trino e uno e del Figlio incarnato è la terza prerogativa dei compagni dell’Agnello, di cui ad Ap 14, 1.

Questa voce una, che procede concordemente da molte voci (“ex magno et multo collegio sanctorum et plurium virtualium affectuum ipsorum procedens et concorditer unita”), formata da più individui che al tempo stesso trascende in quanto una, è un concetto teologico che veste l’immagine dell’aquila. Ma il procedere dell’aquila, uno e molteplice, ha un risvolto filosofico in quell’operazione propria dell’intera umanità alla quale i singoli, presi per sé, non possono pervenire, sulla quale Dante stava nel frattempo fondando la Monarchia: “Est ergo aliqua propria operatio humane universitatis, ad quam ipsa universitas hominum in tanta multitudine ordinatur; ad quam quidem operationem nec homo unus, nec domus una, nec una vicinia, nec una civitas, nec regnum particulare pertingere potest” (I, iii, 4). Questa moltitudine attua la più alta potenza dell’umanità, cioè la facoltà intellettiva e su ciò, afferma Dante, concorda Averroè nel commento al De anima di Aristotele (I, iii, 7-9). È questo esempio di come il rapporto fra la Commedia e la Lectura super Apocalipsim dell’Olivi sia volto alla ricerca di quella universale e superiore concordia in terra fra opposte fazioni cittadine, fra posizioni speculative o teologiche avverse, fra impero e papato sottolineata da Herbert Grundmann [2].

Cantano insieme “ad una voce” il salmo “In exitu Isräel de Aegypto” (Ps 113, 1) le più di cento anime che siedono nella navicella che le porta dalla foce del Tevere alla riva dell’isola del purgatorio, guidata dal “celestial nocchiero, / tal che parea beato per iscripto” (Purg. II, 43-48; il tema della “patens inscriptio et expressio”, da Ap 14, 1, rende preferibile questa lezione a quella del Petrocchi “tal che faria beato pur descripto”).

Il “nome”, con il quale “famosa notitia designatur, que respectu Dei non reputatur nisi sit amativa”, che ad Ap 14, 1 viene scritto nel cuore o sulla fronte, ed è espresso con le parole e con le opere, coincide con la “signatio” sulla fronte di quanti (nello stesso numero, 144.000, dei compagni dell’Agnello sul monte Sion) all’apertura del sesto sigillo (Ap 7, 3-4) vengono assunti alla professione della perfezione evangelica, di una più alta milizia cristiana; il segno comporta una loro maggiore configurazione e trasformazione nella passione di Cristo. Le anime giunte alla spiaggia del Purgatorio sono ‘segnate’ dall’angelo nocchiero (“Poi fece il segno lor di santa croce”, Purg. II, 49), si volgono verso Dante e Virgilio alzando la fronte (v. 58). Sono “ben finiti … già spiriti eletti” (Purg. III, 73), dunque amici di Dio.

Ma c’è il caso di chi a Dio non è amico. “Frons vero est suprema pars faciei omnibus patula, et ideo quod est scriptum in fronte omnibus se prima facie offert, ita quod potest statim ab omnibus legi. In fronte etiam signa audacie vel sui oppositi cognoscuntur”. I motivi offerti dall’esegesi si ritrovano, scomposti e diversamente appropriati, nell’opposto atteggiarsi di Farinata (“ed el s’ergea col petto e con la fronte”) e di Cavalcante, che si rivolge a Dante piangendo per poi alla risposta ricadere supino nell’avello, in modo disperato. Anche per costui interviene in parte il tema dell’iscrizione sulla fronte, nel momento in cui, per “le sue parole e ’l modo de la pena”, il poeta riesce subito a ‘leggerne il nome’ senza che questi gli si palesi (Inf. X, 35, 64-65).

Il tema della voce una e molteplice risuona nel Limbo, dove la voce che onora l’altissimo poeta Virgilio onora tutti gli altri che hanno in comune il nome di poeta (Inf. IV, 91-93). Nella “bella scola”, formata da più poeti, uno parla a nome di tutti come avviene con l’aquila del cielo di Giove, e la voce è quella di Omero, “di quel segnor de l’altissimo canto / che sovra li altri com’ aquila vola” (vv. 94-96; cfr. Ap 8, 13): il terzo modo della voce cantante è appunto di essere altissima, come quella di un tuono (cfr., a Par. XXI, 140-142, il grido con cui gli spiriti contemplanti confermano l’invettiva di Pier Damiani contro i prelati). Il “nome”, che designa l’esser noti per fama, è motivo che appartiene alla terza prerogativa dei santi che stanno con Cristo sul monte Sion, interpretato come “specula” in quanto designa lo stato dei contemplativi (Ap 14, 1).

Nella lettera dei versi si registrano anche signacula che inviano la mente ad Ap 14, 6-7, i versetti dell’evangelo eterno:

«Secundo in omnibus operationibus et intentionibus nostris eius honorem et gloriam prosequi et intendere, unde subdit: “et date illi honorem”. […] Angelum autem hec predicantem eiusque predicationem magnificat quoad quattuor. Primo scilicet quantum ad eminentiam seu volatum celestis conversationis et contemplationis, cum ait: “volantem per medium celi”. Secundo quia eius doctrina non est terrena nec de temporalibus et caducis, sed potius eterna et de eternis, cum ait: “habentem evangelium eternum”. Licet enim omnium sanctorum nove legis sit talis, istorum tamen erit magis anthonomasice talis, quia altius et ferventius predicabunt mundi contemptum et paupertatem altissimam et eternam vitam. Tertio quia eius predicatio non est ad solam unam gentem sed ad omnem et in totum orbem, unde subdit: “ut evangelizaret sedentibus super terram et super omnem gentem et tribum et linguam et populum”. Quarto quia non predicabit tepide vel remisse aut inefficaciter, immo modis omnino contrariis et supremis, unde subdit: “dicentem magna voce”». –Inf. IV, 76-81, 91-96: «“L’onrata nominanza” … Intanto voce fu per me udita: “Onorate l’altissimo poeta … fannomi onore, e di ciò fanno bene”. / Così vid’ i’ adunar la bella scola / di quel segnor de l’altissimo canto / che sovra li altri com’ aquila vola».

Il tema della voce che risuona in mezzo ai quattro animali richiama il verso “Intanto voce fu per me udita”, relativo alla voce che onora Virgilio “altissimo poeta”, e insieme a lui gli altri quattro poeti incontrati nel Limbo (Inf. IV, 79-81, 91-93; cfr. Ap 6, 6).

Già Benvenuto scorgeva in Orazio “satiro”, Ovidio e Lucano – “la bella scola” di cui Omero è “poeta sovrano” e “segnor de l’altissimo canto” – figure designanti stili diversi [3]. Si può aggiungere che i quattro poeti del Limbo trovano anche singolare corrispondenza con i quattro sensi della Scrittura (leone/allegorico – bue o vitello/letterale o storico – morale/uomo – anagogico/aquila), in modo tale che ciascuno di essi designi un senso specifico e tutti si ritrovino nell’“altissimo canto”. Il senso morale, proprio dell’uomo dotato di scienza e di ragione, capace di comporre i “mores”, si addice infatti a “Orazio satiro”, in quanto autore dei Sermones e delle Epistulae e rappresentante della poesia ‘comica’: “Per Oratio parla l’uomo alla sua scientia medesima sì come ad altra persona”, aveva scritto Dante nella Vita Nova (16. 9 [ XXV 9]) citandone l’Ars poetica dove il poeta latino traduce i versi iniziali dell’Odissea. Ma Orazio, come citato nell’Epistola XIII, sa bene che è permesso talvolta agli scrittori di commedie esprimersi come gli scrittori di tragedie e viceversa: “interdum tamen et vocem comedia tollit” (Ep. XIII, 30). A Ovidio, in quanto poeta elegiaco dell’amore – “Per Ovidio parla Amore, sì come se fosse persona umana” (Vita Nova, 16. 9) -, si addice l’umile e sofferente bue o vitello, che corrisponde allo “stilus miserorum” (De vulgari eloquentia, II, iv, 5). Ma l’Ovidio delle Metamorfosi nel De vulgari eloquentia (II, vi, 7) sta accanto ai tragici Virgilio, Lucano e Stazio. Lucano può però incarnare anche il senso lettarale o storico [4]. A Omero corrisponde il senso anagogico, “supercelestia contemplans” (cfr. Convivio, II, i, 6: “le superne cose de l’etternal gloria”). È signore dell’altissimo canto che vola sopra gli altri, perché lo stile epico o tragico è superiore agli altri stili. Ma, in quanto “poeta sovrano”, ha pure l’attributo della regalità che è proprio del leone, che corrisponde al senso allegorico. La stessa citazione gioachimita riferita a Gregorio Magno interpreta l’aquila volante in cielo di Ap 8, 13 come colui che conobbe tutte le vie dell’allegoria. Né gli si può considerare estraneo il senso storico, che descrive le “res gestae”, o quello morale, in quanto cantore di Ulisse “qui mores hominum multorum vidit”, come traduce Orazio.

Queste corrispondenze, inoltre, debbono tenere conto della differenza di significato che intercorre tra l’allegoria propria dei poeti e quella usata dai teologi, come accennato nel Convivio, dove si afferma che per i primi è una verità nascosta sotto una bella menzogna costituita dalla lettera delle favole dei poeti (II, i, 3-4). Nel “poema sacro”, invece, l’allegoria corrisponde al teologico vedere le vicende di Cristo e della Chiesa come prefigurate nei fatti e nei detti dei profeti dell’Antico Testamento. Per i teologi ha valore storico non solo la lettera, che non può essere quindi una finzione, lo ha anche l’allegoria con riferimento alla storia antica, “figura” della nuova. L’allegoria dei teologi è un procedimento didascalico che congiunge due storie letterali. Si può comprendere cosa significhi applicare agli Antichi questo modo di intendere l’allegoria. Orfeo che con la cetra ammansisce le fiere e fa muovere a sé gli alberi e le pietre significa la voce del saggio che umilia i cuori crudeli e fa venire quanti non usano la ragione: è solo una favola di Ovidio, citata nel Convivio come esempio di allegoria poetica. Il gigante Anteo, che depone Virgilio e Dante sul ghiaccio di Cocito, nel recare per preda mille leoni nella valle dove sarebbe stata combattuta la battaglia di Zama, è prefigurazione di Scipione, il quale debellando Annibale con i suoi ereditò la gloria; battaglia a sua volta figura dell’“alta guerra” che, come quella antica di Flegra dei Giganti contro Giove (cui Anteo non partecipò), nel sesto stato della Chiesa vedrà opposti con i loro eserciti Cristo e l’Anticristo: è una figura storica antica realmente incontrata nel corso del viaggio.

La “bella scola” dei poeti dai diversi stili, i quali convengono tutti nell’“altissimo canto” che è uno come una voce sola (cfr. Ap 14, 2), voce che rendendo onore all’“altissimo” Virgilio onora tutti gli altri poiché si ritrovano nel nome di poeta, è probabilmente memore dell’esegesi della chiesa di Sardi che fu “bella” nei suoi princìpi, grazie ai suoi primi istitutori, i quali ordinarono i propri collegi con una regola ispirata all’unità ma anche condiscendente in modo vario e proporzionato alle membra stesse conseguendo una forma di mirabile bellezza.

Olivi, all’inizio della Lectura super Matthaeum, citata in quella sull’Apocalisse a 4, 6-7, interpreta i quattro esseri animati di Ezechiele 1, 5, ciascuno dei quali aveva quattro facce, come riferito ai quattro profeti maggiori che convengono tutti nell’essere profeti ma ciascuno con una propria caratteristica: Isaia è ilare, socievole e aperto; Geremia lamentoso e gemente; Ezechiele stupendo e mirabile nelle visioni; Daniele registra il numero dei regni e dei tempi [5].

Un altro luogo in cui si verifica una singolare corrispondenza tra esegesi scritturale e teoria poetica è nella Lectura ad Ap 14, 6-9, dove dei tre angeli il primo predica dolcemente di Dio e del bene, il terzo predica contro il male ammonendo con terribili minacce di non aderire all’Anticristo e alla sua setta, il secondo proclama la caduta di Babilonia ed è medio tra i due. Si hanno così un canto dolce, come quello di Cristo; uno medio e uno terribile, come quello di Giovanni Battista. I tre livelli di canto corrispondono ai tre stili: elegiaco, comico, tragico.

Tab. III.2

[LSA, cap. XIV, Ap 14, 1-2.6-7 (IVa visio)] Tertium est fidei et amoris et contemplationis Dei Patris et Filii humanati in istorum corde et ore singularis et patens inscriptio et expressio, unde subditur: “habentes nomen eius et nomen Patris eius scriptum in frontibus suis” (Ap 14, 1). Per “nomen” famosa notitia designatur, que respectu Dei non reputatur nisi sit amativa. Frons vero est suprema pars faciei omnibus patula, et ideo quod est scriptum in fronte omnibus se prima facie offert, ita quod potest statim ab omnibus legi. In fronte etiam signa audacie vel sui oppositi cognoscuntur. Est ergo sensus quod maiestas Dei trini et Filii humanati sic erat in cordibus istorum impressa et sic per apertam et constantem confessionem oris et operis expressa, quod ab omnibus poterat statim legi et discerni quod ipsi erant de familia Agni et singulares socii eius.

|

||

Purg. II, 43-48Da poppa stava il celestial nocchiero,

|

||

Inf. IV, 76-84, 91-96; XX, 112-114E quelli a me: “L’onrata nominanza

|

Inf. X, 35, 58, 64-66

ed el s’ergea col petto e con la fronte

piangendo disse ……………………..

Le sue parole e ’l modo de la pena

m’avean di costui già letto il nome;

però fu la risposta così piena.

Par. XIX, 10-12, 19-25; XX, 1-6, 28-30

ch’io vidi e anche udi’ parlar lo rostro,

e sonar ne la voce e “io” e “mio”,

quand’ era nel concetto e ‘noi’ e ‘nostro’.

Così un sol calor di molte brage

si fa sentir, come di molti amori

usciva solo un suon di quella image.

Ond’ io appresso: “O perpetüi fiori

de l’etterna letizia, che pur uno

parer mi fate tutti vostri odori,

solvetemi, spirando, il gran digiuno …”

Quando colui che tutto ’l mondo alluma

de l’emisperio nostro sì discende,

che ’l giorno d’ogne parte si consuma,

lo ciel, che sol di lui prima s’accende,

subitamente si rifà parvente

per molte luci, in che una risplende

Fecesi voce quivi, e quindi uscissi

per lo suo becco in forma di parole,

quali aspettava il core ov’ io le scrissi.

Par. XXI, 139-142

Dintorno a questa vennero e fermarsi,

e fero un grido di sì alto suono,

che non potrebbe qui assomigliarsi;

né io lo ’ntesi; sì mi vinse il tuono.

Inf. XVI, 91-93, 103-105

Io lo seguiva, e poco eravam iti,

che ’l suon de l’acqua n’era sì vicino,

che per parlar saremmo a pena uditi.

così, giù d’una ripa discoscesa,

trovammo risonar quell’ acqua tinta,

sì che ’n poc’ ora avria l’orecchia offesa.

[LSA, cap. VI, Ap 6, 6 (IIa visio, IIIum sigillum)] Per vocem autem in medio quattuor animalium factam et auditam potest significari resonantia quadruplicis perfectionis Christi secundum quas oportebat formari quattuor ordines perfectorum in ecclesia Christi, ita quod nullis temptationibus aut persecutionibus posset hic impediri. Quis enim diceret quod post tempus apostolorum et martirum, idolatria paganorum destructa, non deberet clarificari et perfici Christi ecclesia in celesti sapientia et vita que in ordine doctorum et anachoritarum singulariter refulserunt?

La contemplazione (corrispondente al senso anagogico) viene resa con l’immagine dell’aquila: “in aquila (accipiamus) contemplatione suspensos”, si dice infatti nell’esegesi di Ap 4, 7-8, citando Gioacchino da Fiore (si tratta dei quattro esseri viventi che circondano la sede divina: leone, bue o vitello, uomo e aquila). Di qui il valore equivoco dell’essere “sospesi”, che designa sì lo stato di coloro che, nel Limbo, vivono in eterno nel desiderio di Dio senza speranza di appagamento (Inf. II, 52; IV, 45), ma pure lo stato di chi, contemplando, è capace di vedere più degli altri. Il volare di Omero sopra gli altri (Inf. IV, 94-96) fa riferimento all’esegesi della quarta tromba (il quarto stato è per antonomasia quello dei contemplativi): si tratta di un’altra citazione di Gioacchino da Fiore, relativa a Gregorio Magno che molto scrisse sulla fine del mondo e che seppe meglio di chiunque altro percorrere i sentieri dell’allegoria, “ardue vie del cielo” (Ap 8, 13): “quique allegoriarum semitas ac si arduas celi vias altius pre ceteris prevolavit … che sovra li altri com’aquila vola” (cfr. l’aquila di Purg. IX, 19-21).

Questo secondo significato di “sospesi”, appropriato ai contemplativi e ai profeti (tali sono gli “spiriti magni” del Limbo), non è limitato a un solo luogo. Viene reso dai coperchi “sospesi”, cioè aperti, delle arche sepolcrali degli eresiarchi, che alludono alla possibilità di vedere il futuro da parte dei dannati (Inf. IX, 121; X, 8-12). Farinata vede, cioè contempla, le cose che sono lontane nel tempo, senza sapere nulla degli eventi presenti. Ma questa “mala luce”, cui fa riferimento la sospensione del coperchio, verrà meno il giorno del giudizio allorché non ci sarà più futuro e l’avello verrà chiuso e con esso l’accesso all’illuminazione divina che “ancor ne splende” e consente al ghibellino di profetizzare l’esilio di Dante.

In tal senso è da intendere la curiosa terzina riferita a Maometto a Inf. XXVIII, 61-63, il quale parla di fra Dolcino ‘sospendendo’, cioè alzando, un piede per rimettersi in cammino e distendendolo poi a terra, finito di parlare, nell’allontanarsi. Maometto è dotato di spirito profetico, per cui contempla la futura fine dell’eretico novarese per “stretta di neve” e fa concordare il movimento del piede con il quarto senso della Scrittura, l’anagogico, assimilato all’aquila sospesa nella contemplazione. Cessata la profezia, il piede si distende per terra in quanto dal senso anagogico, in virtù del quale stava sospeso, scende al senso letterale designato dal vitello che solca la terra.

[2] H. GRUNDMANN, Dante und Joachim von Fiore. Zu Paradiso X-XII, in “Deutsches Dante-Jahrbuch”, 14 (NF 5) 1932, pp. 210-256, ripubblicato in ID., Ausgewählte Aufsätze, 2. Joachim von Fiore, Stuttgart 1977 (Schriften der Monumenta Germaniae Historica. Band 25, 2), pp. 166-210: 193: «Am ehesten scheint mir dafür die von Erich Auerbach geprägte Formel von Dantes Wille zu universaler Konkordanz, zu universaler Einheit zutreffend [E. Auerbach, Dante als Dichter der irdischen Welt, Berlin 1929]. Aber diese Wille geht nicht auf Ausgleich von Gegensätzen in einem Mittelweg. Sondern es ist der Wille und der Glaube und die Sehnsucht, dass sich über allem Streit und Gegensatz der politischen, religiösen, wissenschaftlichen Parteien eine Haltung, eine Gesinnung, eine geistige und politische Bildung und Gestaltung der Menschheit müsse gewinnen lassen, in der alle religiösen und politischen Parteien ihr Recht und alle wissenschaftlichen Richtungen ihre Wahrheit wiederfinden können, ohne wie bisher untereinander in parteiischem Kampfe zu liegen. Damit aber erweist sich Dante gerade hier, wo man seine kirchliche Rechtgläubigkeit glaubte in Frage stellen zu dürfen, als ein im wahren Sinne des Wortes katholischer Geist».

[3] «[…] et accepit Dantes tres insignes poetas in triplici stilo, Horatium in satira, Ovidium in comedia, Lucanum in tragedia» [I Commenti danteschi dei secoli XIV, XV e XVI, a cura di P. PROCACCIOLI (Archivio Italiano. Strumenti per la ricerca storica, filologica, letteraria)].

[4] Isidoro di Siviglia lo considerava piuttosto uno storico: «videtur historias conposuisse, non poema» (Etym. VIII vii 10); cfr. G. INGLESE in Dante Alighieri, Inferno. Revisione del testo e commento, Roma 2007, p. 76 (IV, 90).

[5] PETRUS JOHANNIS OLIVI, Lectura super Mattheum, prologus, ed. S. PIRON, in “Oliviana”, 4 (2012), 17 [http://oliviana.revues.org/498]: «In parte vero prenunciativa seu prophetica sunt quatuor principales prophete, scilicet Ysaias, Ieremias, Ezechiel, Daniel. Et primus in sua facie occurrit ut apertus et ylaris ac socialis quasi homo. Secundus vero ut gemebundus et lamentabilis quasi bos mugiens et patiens. Tercius autem ut stupendus et admirabilis quasi leo; proponit enim quasdam figuras et visiones stupendas. Quartus vero ut interpretativus et numerabilis quasi aquila; totus enim insistit interpretationibus visionum et ex ipso apertius trahitur numerus regnorum et temporum usque ad Christum».

Tab. III.3

[LSA, cap. IV, Ap 4, 7-8 (radix IIe visionis)] Dividit (Ioachim) enim viginti quattuor legiones in quattuor partes secundum quattuor animalia, ita ut in leone accipiamus fortes in fide, in vitulo autem robustos in patientia, in homine preditos scientia, in aquila contemplatione suspensos.[LSA, cap. VI, Ap 6, 6 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] (secundum Ioachim) Per ordeum vero designatur (intelligentia) ystorica seu litteralis, que habet tres bilibres propter sex tempora laboriosa et servilia sub servitute legis currentia ab Abraam usque <ad> Iohannem Baptistam, que Mattheus enumerat per tres quaterdenas generationum (cfr. Mt 1, 1-17). Et quia quelibet quaterdena duas habet hebdomadas seu septenas, ideo hic vocantur “tres bilibres ordei”. […] Secunda (intelligentia) vero convenit secundo (animali), scilicet vitulo, quia instar vituli sulcat terram, id est terrena et corporalia gesta patrum, et etiam quia martires per vitulum designati predicaverunt paganis, qui ystoricam litteram legis et prophetarum non noverant, et ideo ante allegoriam oportuit eos doceri ystoriam. […] |

||

Inf. II, 52-54Io era tra color che son sospesi,

|

Inf. XXVIII, 61-63Poi che l’un piè per girsene sospese,

|

|