La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuoriCanti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXXII, 124-XXXIII, 90

|

Introduzione: Dante “dottore della Chiesa”. 1. “Nel mio bel San Giovanni”. 2. Il fiammeggiante amore fraterno. 3. L’infallibile regola di Cristo. 4. I moderni dottori della Chiesa contro le nuove eresie. 5. La donna che siede sulla bestia scarlatta. 6. “Un tempo, due tempi e la metà di un tempo”. Avvertenze. Abbreviazioni. |

Legenda [3]: numero dei versi; 17, 1: collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo e versetto dell’Apocalisse [Ap]; Not. I: collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura. Varianti rispetto al testo del Petrocchi.Viene qui esposto il canto XIX dell’Inferno con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (2013, PDF; cfr. infra), ma si sta procedendo a un esame progressivo e aggiornato dei singoli canti. Ogni tabella sinottica, qui presentata o alla quale si rinvia in quanto già esaminata in altra sede, è preceduta o seguita da una parte esplicativa. Per la posizione di Inf. XIX nella topografia della prima cantica cfr. infra. Sull’uso dei colori cfr. Avvertenze.

|

|

Inferno XIX |

|

O Simon mago, o miseri seguaci

|

Primo ciclo |

Secondo ciclo |

||

Inferno VI |

Inferno XIII |

||

Al tornar de la mente, che si chiuse

|

|||

Terzo ciclo |

Inf. XIX |

O Simon mago, o miseri seguaci

che le cose di Dio, che di bontate

deon essere spose, e voi rapaci [3]

per oro e per argento avolterate,

or convien che per voi suoni la tromba, Not. I

però che ne la terza bolgia state. [6]

Già eravamo, a la seguente tomba,

montati de lo scoglio in quella parte

ch’a punto sovra mezzo ’l fosso piomba. [9]

O somma sapïenza, quanta è l’arte

che mostri in cielo, in terra e nel mal mondo,

e quanto giusto tua virtù comparte! [12] 16, 6

Io vidi per le coste e per lo fondo

piena la pietra livida di fóri, 6, 5; 2, 12

d’un largo tutti e ciascun era tondo. [15]

Non mi parean men ampi né maggiori

che que’ che son nel mio bel San Giovanni,

fatti per loco d’i battezzatori; [18]

l’un de li quali, ancor non è molt’ anni, 2, 12

rupp’ io per un che dentro v’annegava: 8, 11

e questo sia suggel ch’ogn’ omo sganni. [21]

Fuor de la bocca a ciascun soperchiava

d’un peccator li piedi e de le gambe

infino al grosso, e l’altro dentro stava. [24]

Le piante erano a tutti accese intrambe; 6, 6

per che sì forte guizzavan le giunte, 2, 12

che spezzate averien ritorte e strambe. [27] 6, 5

Qual suole il fiammeggiar de le cose unte 3, 7

muoversi pur su per la strema buccia,

tal era lì dai calcagni a le punte. [30]

« Chi è colui, maestro, che si cruccia

guizzando più che li altri suoi consorti »,

diss’ io, « e cui più roggia fiamma succia? ». [33] 3, 7

Ed elli a me: « Se tu vuo’ ch’i’ ti porti 8, 9

là giù per quella ripa che più giace,

da lui saprai di sé e de’ suoi torti ». [36] 6, 5

E io: « Tanto m’è bel, quanto a te piace:

tu se’ segnore, e sai ch’i’ non mi parto

dal tuo volere, e sai quel che si tace ». [39]

Allor venimmo in su l’argine quarto;

volgemmo e discendemmo a mano stanca

là giù nel fondo foracchiato e arto. [42] 2, 12

Lo buon maestro ancor de la sua anca

non mi dispuose, sì mi giunse al rotto 2, 12

di quel che si piangeva con la zanca. [45]

« O qual che se’ che ’l di sù tien di sotto,

anima trista come pal commessa »,

comincia’ io a dir, « se puoi, fa motto ». [48]

Io stava come ’l frate che confessa Not. XIII

lo perfido assessin, che, poi ch’è fitto,

richiama lui per che la morte cessa. [51]

Ed el gridò: « Se’ tu già costì ritto, 6, 5

se’ tu già costì ritto, Bonifazio?

Di parecchi anni mi mentì lo scritto. [54] 6, 5

Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio 17, 3.6

per lo qual non temesti tòrre a ’nganno

la bella donna, e poi di farne strazio? ». [57]

Tal mi fec’ io, quai son color che stanno,

per non intender ciò ch’è lor risposto, Not. XIII

quasi scornati, e risponder non sanno. [60] 2, 1

Allor Virgilio disse: « Dilli tosto:

“Non son colui, non son colui che credi” »;

e io rispuosi come a me fu imposto. [63]

Per che lo spirto tutti storse i piedi; 6, 5

poi, sospirando e con voce di pianto,

mi disse: « Dunque che a me richiedi? [66]

Se di saper ch’i’ sia ti cal cotanto,

che tu abbi però la ripa corsa,

sappi ch’i’ fui vestito del gran manto; [69]

e veramente fui figliuol de l’orsa, Not. XIII; 8, 10

cupido sì per avanzar li orsatti,

che sù l’avere e qui me misi in borsa. [72] 6, 5

Di sotto al capo mio son li altri tratti 8, 10

che precedetter me simoneggiando, 17, 6

per le fessure de la pietra piatti. [75]

Là giù cascherò io altresì quando

verrà colui ch’i’ credea che tu fossi,

allor ch’i’ feci ’l sùbito dimando. [78]

Ma più è ’l tempo già che i piè mi cossi 12, 14

e ch’i’ son stato così sottosopra,

ch’el non starà piantato coi piè rossi: [81] 12, 14

ché dopo lui verrà di più laida opra, 9, 13; 13, 11

di ver’ ponente, un pastor sanza legge, 2, 1 |

tal che convien che lui e me ricuopra. [84] Not. XIII

Nuovo Iasón sarà, di cui si legge

ne’ Maccabei; e come a quel fu molle

suo re, così fia lui chi Francia regge ». [87]

Io non so s’i’ mi fui qui troppo folle,

ch’i’ pur rispuosi lui a questo metro: 6, 5

« Deh, or mi dì: quanto tesoro volle [90]

Nostro Segnore in prima da san Pietro

ch’ei ponesse le chiavi in sua balìa?

Certo non chiese se non “Viemmi retro”. [93]

Né Pier né li altri tolsero a Matia

oro od argento, quando fu sortito

al loco che perdé l’anima ria. [96]

Però ti sta, ché tu se’ ben punito;

e guarda ben la mal tolta moneta

ch’esser ti fece contra Carlo ardito. [99]

E se non fosse ch’ancor lo mi vieta

la reverenza de le somme chiavi

che tu tenesti ne la vita lieta, [102] 2, 1

io userei parole ancor più gravi;

ché la vostra avarizia il mondo attrista,

calcando i buoni e sollevando i pravi. [105]

Di voi pastor s’accorse il Vangelista, 2, 1

quando colei che siede sopra l’acque 17, 1-2

puttaneggiar coi regi a lui fu vista; [108]

quella che con le sette teste nacque, 17, 3

e da le diece corna ebbe argomento,

fin che virtute al suo marito piacque. [111]

Fatto v’avete dio d’oro e d’argento; 17, 3

e che altro è da voi a l’idolatre,

se non ch’elli uno, e voi ne orate cento? [114]

Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, 8, 10

non la tua conversion, ma quella dote 17, 3

che da te prese il primo ricco patre! ». [117] 17, 6

E mentr’ io li cantava cotai note, 8, 10

o ira o coscïenza che ’l mordesse, 9, 5

forte spingava con ambo le piote. [120]

I’ credo ben ch’al mio duca piacesse,

con sì contenta labbia sempre attese Not. XIII

lo suon de le parole vere espresse. [123] Not. I

Però con ambo le braccia mi prese;

e poi che tutto su mi s’ebbe al petto,

rimontò per la via onde discese. [126]

Né si stancò d’avermi a sé distretto,

sì men portò sovra ’l colmo de l’arco 8, 9

che dal quarto al quinto argine è tragetto. [129]

Quivi soavemente spuose il carco,

soave per lo scoglio sconcio ed erto

che sarebbe a le capre duro varco.

Indi un altro vallon mi fu scoperto. [133]

Non era ancor di là Nesso arrivato,

quando noi ci mettemmo per un bosco

che da neun sentiero era segnato. [3]

Non fronda verde, ma di color fosco; Not. XIII

non rami schietti, ma nodosi e ’nvolti; 6, 5

non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco. [6]

Non han sì aspri sterpi né sì folti

quelle fiere selvagge che ’n odio hanno

tra Cecina e Corneto i luoghi cólti. [9] 12, 7

Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno,

che cacciar de le Strofade i Troiani

con tristo annunzio di futuro danno. [12] 2, 10-11

Ali hanno late, e colli e visi umani,

piè con artigli, e pennuto ’l gran ventre; 2, 22

fanno lamenti in su li alberi strani. [15]

E ’l buon maestro « Prima che più entre,

sappi che se’ nel secondo girone »,

mi cominciò a dire, « e sarai mentre [18]

che tu verrai ne l’orribil sabbione.

Però riguarda ben; sì vederai

cose che torrien fede al mio sermone ». [21] 2, 1

Io sentia d’ogne parte trarre guai

e non vedea persona che ’l facesse;

per ch’io tutto smarrito m’arrestai. [24]

Cred’ ïo ch’ei credette ch’io credesse

che tante voci uscisser, tra quei bronchi,

da gente che per noi si nascondesse. [27] 12, 14

Però disse ’l maestro: « Se tu tronchi 2, 12

qualche fraschetta d’una d’este piante,

li pensier c’hai si faran tutti monchi ». [30] 2, 12

Allor porsi la mano un poco avante

e colsi un ramicel da un gran pruno; 8, 7 2, 12

e ’l tronco suo gridò: « Perché mi schiante? ». [33]

Da che fatto fu poi di sangue bruno, 16, 4; 6, 5

ricominciò a dir: « Perché mi scerpi? 2, 12

non hai tu spirto di pietade alcuno? [36]

Uomini fummo, e or siam fatti sterpi: Not. I

ben dovrebb’ esser la tua man più pia,

se state fossimo anime di serpi ». [39]

Come d’un stizzo verde ch’arso sia 8, 7

da l’un de’ capi, che da l’altro geme

e cigola per vento che va via, [42]

sì de la scheggia rotta usciva insieme 2, 12

parole e sangue; ond’ io lasciai la cima Not. I

cadere, e stetti come l’uom che teme. [45] 12, 16

« S’elli avesse potuto creder prima », 12, 4

rispuose ’l savio mio, « anima lesa, 2, 11

ciò c’ha veduto pur con la mia rima, [48]

non averebbe in te la man distesa;

ma la cosa incredibile mi fece 12, 4

indurlo ad ovra ch’a me stesso pesa. [51] 6, 5

Ma dilli chi tu fosti, sì che ’n vece

d’alcun’ ammenda tua fama rinfreschi

nel mondo sù, dove tornar li lece ». [54]

E ’l tronco: « Sì col dolce dir m’adeschi,

ch’i’ non posso tacere; e voi non gravi 6, 5

perch’ ïo un poco a ragionar m’inveschi. [57] Not. I

Io son colui che tenni ambo le chiavi 2, 1; 3, 7

del cor di Federigo, e che le volsi,

serrando e diserrando, sì soavi, [60]

che dal secreto suo quasi ogn’ uom tolsi; Not. I

fede portai al glorïoso offizio, 2, 10-11; 8, 9

tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e ’ polsi. [63]

La meretrice che mai da l’ospizio

di Cesare non torse li occhi putti, 6, 5

morte comune e de le corti vizio, [66]

infiammò contra me li animi tutti;

e li ’nfiammati infiammar sì Augusto,

che ’ lieti onor tornaro in tristi lutti. [69]

L’animo mio, per disdegnoso gusto, 16, 19-20

credendo col morir fuggir disdegno,

ingiusto fece me contra me giusto. [72] 16, 6

Per le nove radici d’esto legno Not. XIII

vi giuro che già mai non ruppi fede 2, 12

al mio segnor, che fu d’onor sì degno. [75]

E se di voi alcun nel mondo riede,

conforti la memoria mia, che giace 2, 10; 2, 13

ancor del colpo che ’nvidia le diede ». [78]

Un poco attese, e poi « Da ch’el si tace »,

disse ’l poeta a me, « non perder l’ora;

ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace ». [81]

Ond’ ïo a lui: « Domandal tu ancora

di quel che credi ch’a me satisfaccia;

ch’i’ non potrei, tanta pietà m’accora ». [84]

Perciò ricominciò: « Se l’om ti faccia Not. I

liberamente ciò che ’l tuo dir priega, 8, 3

spirito incarcerato, ancor ti piaccia [87] 2, 10

di dirne come l’anima si lega

in questi nocchi; e dinne, se tu puoi,

s’alcuna mai di tai membra si spiega ». [90]

Allor soffiò il tronco forte, e poi 2, 12

si convertì quel vento in cotal voce:

« Brievemente sarà risposto a voi. [93]

Quando si parte l’anima feroce 2, 12

dal corpo ond’ ella stessa s’è disvelta,

Minòs la manda alla settima foce. [96]

Cade in la selva, e non l’è parte scelta;

ma là dove fortuna la balestra,

quivi germoglia come gran di spelta. [99]

Surge in vermena e in pianta silvestra:

l’Arpie, pascendo poi de le sue foglie, Not. III

fanno dolore, e al dolor fenestra. [102]

Come l’altre verrem per nostre spoglie,

ma non però ch’alcuna sen rivesta, Not. I

ché non è giusto aver ciò ch’om si toglie. [105] 16, 6

Qui le strascineremo, e per la mesta

selva saranno i nostri corpi appesi,

ciascuno al prun de l’ombra sua molesta ». [108]

Noi eravamo ancora al tronco attesi, 2, 12

credendo ch’altro ne volesse dire,

quando noi fummo d’un romor sorpresi, [111]

similemente a colui che venire

sente ’l porco e la caccia a la sua posta,

ch’ode le bestie, e le frasche stormire. [114]

Ed ecco due da la sinistra costa,

nudi e graffiati, fuggendo sì forte, 2, 12

che de la selva rompieno ogne rosta. [117]

Quel dinanzi: « Or accorri, accorri, morte! ».

E l’altro, cui pareva tardar troppo,

gridava: « Lano, sì non furo accorte [120]

le gambe tue a le giostre dal Toppo! ».

E poi che forse li fallia la lena,

di sé e d’un cespuglio fece un groppo. [123]

Di rietro a loro era la selva piena

di nere cagne, bramose e correnti 6, 5; 22, 15

come veltri ch’uscisser di catena. [126]

In quel che s’appiattò miser li denti,

e quel dilaceraro a brano a brano; 22, 15

poi sen portar quelle membra dolenti. [129] 8, 9

Presemi allor la mia scorta per mano,

e menommi al cespuglio che piangea

per le rotture sanguinenti in vano. [132] 2, 12

« O Iacopo », dicea, « da Santo Andrea,

che t’è giovato di me fare schermo?

che colpa ho io de la tua vita rea? ». [135] 17, 6

Quando ’l maestro fu sovr’ esso fermo,

disse: « Chi fosti, che per tante punte

soffi con sangue doloroso sermo? ». [138]

Ed elli a noi: « O anime che giunte

siete a veder lo strazio disonesto 17, 3

c’ha le mie fronde sì da me disgiunte, [141]

raccoglietele al piè del tristo cesto.

I’ fui de la città che nel Batista

mutò ’l primo padrone; ond’ ei per questo [144]

sempre con l’arte sua la farà trista;

e se non fosse che ’n sul passo d’Arno

rimane ancor di lui alcuna vista, [147]

que’ cittadin che poi la rifondarno

sovra ’l cener che d’Attila rimase,

avrebber fatto lavorare indarno.

Io fei gibetto a me de le mie case ». [151] Not. XI

Inf. XIV

Poi che la carità del natio loco

mi strinse, raunai le fronde sparte Not. XI

e rende’le a colui, ch’era già fioco. [3]

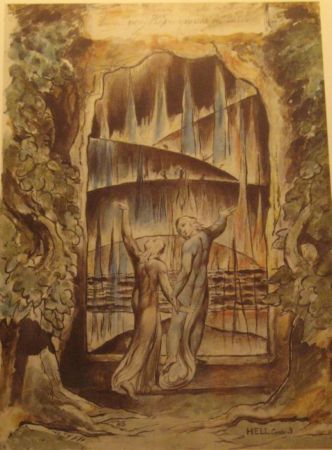

Vengono posti a confronto Inf. VI, XIII e XIX, canti nei quali, rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo ciclo settenario dell’Inferno, i temi del terzo stato prevalgono, semanticamente elaborati dalla parodia dantesca. La tematica si estende oltre i confini dei singoli canti e si intreccia con molti motivi propri di altri gruppi esegetici relativi agli status o periodi della storia della Chiesa. Rispetto al più breve sesto canto, il tredicesimo e il diciannovesimo mostrano maggiore sviluppo nelle occorrenze semantiche che rinviano alla Lectura super Apocalipsim (VI: 19; XIII: 34; XIX: 30): prologo (VI: 4; XIII: 8; XIX: 7); terza chiesa (Ap 2, 12-17; VI: 2; XIII: 15; XIX: 6); terzo sigillo (Ap 6, 5-6; VI: 7; XIII: 6; XIX: 9); terza tromba (Ap 8, 10-11; VI: 3; XIII: 0; XIX: 5); terza guerra (Ap 12, 13-16; VI: 2; XIII: 2; XIX: 2); terza coppa (Ap 16, 4-7; VI: 1; XIII: 3; XIX: 1).

La parodia si esercita su luoghi, comuni ai canti, riferibili a stati diversi dal terzo. Essi sono propri, nel confronto tra Inf. VI e XIII, del prologo (Notabile XI); delle parti proemiali alle singole visioni (terza visione: 8, 3; sesta visione: 16, 19-21); del primo stato (prima chiesa: Ap 2, 1; prima tromba: 8, 7; prima guerra: 12, 4); del secondo stato (seconda chiesa: Ap 2, 10-11; seconda guerra: Ap 12, 7.9); del quarto stato (Notabile III; quarta chiesa: 2, 22; quarta guerra, concorrente con la terza: 12, 16); della settima visione (22, 15). Il confronto tra Inf. VI e XIX registra due di tali luoghi: primo stato (prima chiesa: Ap 2, 1); sesto stato (sesta tromba e sesta guerra: Ap 9, 13; 13, 11); quello tra Inf. XIII e XIX è più ricco di coincidenze: primo stato (prima chiesa: Ap 2, 1); secondo stato (seconda tromba: Ap 8, 9); sesto stato (sesta chiesa: Ap 3, 7). Comuni ai tre canti sono le variazioni, più numerose in Inf. XIX, su temi dal capitolo 17: questo riguarda la sesta visione (Ap 16, 18-19, 21), anch’essa come le altre divisibile in sette momenti: 17, 1-3 (primo stato); 17, 4-6 (secondo stato; per maggiore evidenza tutti i riferimenti al cap. 17 sono resi in rosso).

Introduzione

Dante “dottore della Chiesa”

Il terzo stato: la ragione contro l’errore. Il terzo stato della storia della Chiesa, dopo il primo periodo degli apostoli e il secondo dei martiri, va dalla conversione di Costantino per opera di Silvestro papa (312), o dal concilio di Nicea (325), fino a Giustiniano (527-565). In esso, precedendo o posticipando i limiti cronologici per il principio della “concurrentia” fra gli stati, fiorirono i dottori, combattenti contro le eresie: Clemente Alessandrino, il maestro di quell’Origene che cadde nell’eresia come stella ardente dal cielo; Atanasio, Ilario di Poitiers, Ambrogio, Girolamo, Agostino, Basilio e Gregorio di Nazianzo, fino a Gregorio Magno. Gli status non sono però solo periodi storici, ma anche modi di essere degli individui, habitus. Le caratteristiche del periodo, pertanto, si ritrovano in tutti gli altri momenti, possono essere appropriate ad altri tempi e a differenti individui e ridondano nel sesto stato, il punto più importante della storia umana, sua causa finale, che dalla conversione di Francesco all’Anticristo percorre tutto il XIII secolo e oltre, corrispondendo per Olivi (morto nel 1298), e per Dante, ai tempi moderni e contemporanei.

Segnato dal primato dell’intelletto sui sensi, realizzazione dell’uomo razionale, il terzo stato è il luogo della discrezione e dell’esperienza, al cui regime soggiace il falso e nebuloso immaginare; il luogo del sapere (la “cura sciendi”) che è “de veris et de utilibus, seu de prudentia regitiva actionum et de scientia speculativa divinorum”; è il depositario della lingua vera e della vera fede, della Scrittura che non erra, della giusta misura contro ciò che è oscuro e intorto, della bilancia che rettamente pesa la divinità del Figlio di Dio contro gli Ariani che non la ritenevano somma, coeguale e consustanziale a quella del Padre; i suoi dottori (il terzo stato è assimilato al sacramento del sacerdozio) sono perfettamente illuminati nella sapienza; sono maestri del senso morale, “mores hominum rationabiliter et modeste componens”, assimilato al ‘vino’ con il quale ardono contro i vizi e accendono all’amore delle virtù; è il tempo delle leggi e della spada che scinde le eresie e, in genere, l’errore; dell’autonomia della potestà temporale, una delle due ali della grande aquila date alla donna (la Chiesa) per vincere il drago nella terza e quarta guerra (Ap 12, 14): contiene insomma tutti gli elementi che Dante ritiene utili per conseguire la felicità su questa terra. Il terzo dei quattro animali che circondano la sede divina ad Ap 4, 6-8, quello che ha la faccia quasi di uomo, designa il senso morale, ma anche la ragione, l’impero, le leggi: “Tertium rationale et imperiosum seu legislativum”. Dei due fini proposti all’uomo dalla Provvidenza dei quali si tratta nella Monarchia, la beatitudine di questa vita e la beatitudine della vita eterna (III, xv, 7-10), il primo corrisponde alle realizzazioni del terzo stato della Chiesa secondo l’Olivi. A questo fine, al quale presiede l’imperatore, si giunge attraverso la filosofia, seguendola nell’operare secondo le virtù morali e intellettuali: essa è speculare, nel rapporto instaurato tra la Lectura e la Commedia, al lume dei dottori della Chiesa che reggono con la ragione. All’altro fine, la beatitudine della vita eterna che spetta al papa, si perviene attraverso gli insegnamenti spirituali che trascendono la ragione umana, seguendoli nell’operare secondo le virtù teologali: a questi corrisponde la santa vita e la “pascualis refectio”, il “pastus” degli anacoreti, i contemplativi ai quali è appropriato lo stato successivo, il quarto, corrispondente all’altra ala della grande aquila data alla donna. “Spada” e “pasturale”, i “due soli” rimpianti da Marco Lombardo (Purg. XVI, 106-114), come terzo stato (dottori) e quarto (anacoreti), possono concorrere a illuminare l’orbe, ma non identificarsi.

Nell’Inferno ci sono cinque momenti che si riferiscono, per traslazione semantica e variazione parodica, al terzo stato. Un’attenta analisi può dimostrare che queste cinque zone sono precedute da altrettante nelle quali prevalgono i temi del secondo stato (dei martiri) e sono seguite da altre nelle quali prevalgono invece i temi del quarto stato (degli anacoreti o contemplativi). Questi cinque momenti coincidono con le tradizionali cinque età del mondo precedenti il primo avvento di Cristo (sesta età), cioè con l’Antico Testamento.

Per quanto i temi del terzo stato siano presenti anche altrove nella prima cantica, essi sono preminenti nelle predette zone. Le zone riferite agli stati, inoltre, non coincidono con un canto, perché l’ordine spirituale del poema rompe quello letterale diviso per canti, cerchi, gironi, cieli. Né le predette zone mostrano esclusivamente temi del terzo stato, perché ogni stato contiene in sé temi di tutti gli altri.

Nell’Inferno i luoghi ‘terzi’ riguardano le fazioni fiorentine, i suicidi, i papi simoniaci, gli scismatici, i traditori di Cristo e di Cesare. Cerbero, nel graffiare, scuoiare e squartare i golosi, è figura che anticipa il colloquio tra Dante e Ciacco sulle divisioni politiche fiorentine (Inf. VI). Il tema del tagliare, dividere, rompere o scindere, quasi fosse un motivo dall’andamento interno, sotterraneo e insieme ciclico, torna in evidenza nella selva dei suicidi, la cui anima feroce si è divisa dal corpo (Inf. XIII); nella terza bolgia dei simoniaci, che hanno straziato la “bella donna”, cioè la Chiesa (Inf. XIX); nella nona dei seminatori di scandalo e di scisma, dove sta anche il Mosca che fu causa delle discordie fiorentine (Inf. XXVIII); in Lucifero che con ognuna delle sue tre bocche “dirompea co’ denti / un peccatore, a guisa di maciulla” e, per maggior pena, graffia Giuda che pende dalla bocca anteriore scorticandogli il dorso, mentre gli altri due traditori sono Bruto e Cassio, gli assassini di Cesare (Inf. XXXIV, 55-67). Questo dividere l’uomo, nei suoi vari aspetti, da Dio e dalla sua giustizia è assimilabile alle eresie, che divisero l’umanità di Cristo dalla sua divinità, degradando la prima o confondendola con la seconda, come quelle di Ario e di Sabellio, i quali, secondo quanto dice Tommaso d’Aquino nel cielo del Sole, “furon come spade a le Scritture / in render torti li diritti volti” (Par. XIII, 127-129). Non a caso, pertanto, i luoghi dell’Inferno che trattano di divisioni esprimono una semantica parodistica dei motivi propri del terzo stato, nel quale i dottori confutano le eresie che dividono la Chiesa. Ma è zona ‘terza’ anche il terzo girone della montagna, dove si purgano gli iracondi fra i quali è Marco Lombardo, il quale lamenta l’improprio congiungere del potere temporale (la “spada”) da parte del potere spirituale (il “pasturale”), eresia assimilabile a quella di Ario, che divise il Figlio dal Padre ritenendolo non consustanziale, a livello di creatura, o, ancor meglio, a quella di Sabellio, che unificò il Padre e il Figlio nella stessa persona.

La bolgia dei simoniaci, pertanto, si situa nel terzo ciclo settenario della prima cantica; fa seguito a una zona dove prevalgono i temi del secondo stato (Inf. XVIII, soprattutto per quanto riguarda la prima bolgia, dei ruffiani e seduttori) e precede una zona dedicata al quarto stato (la quarta bolgia, degli indovini, descritta in Inf. XX). Inf. VI, XIII e XIX, che corrispondono alle zone ‘terze’ dei primi tre cicli, sono confrontati sinotticamente in apposita tabella.

La “vera lingua”. Per Dante, come per Tommaso d’Aquino (Summa theologiae II/2, qu. 11, a. 2), l’eresia consiste in un’errata interpretazione della Scrittura. Ciò è ben verificabile in luoghi, come la terza bolgia, dove l’eresia non è specificamente punita ma è oggetto della tematica dell’ordito alla quale la trama dei versi rinvia. Nella bolgia dei simoniaci, Dante sta di fronte a Niccolò III (il quale crede trattarsi di Bonifacio VIII venuto a prendere il suo posto nel foro della pietra) come sta un dottore della Chiesa, che possiede la verità evangelica scritta e imposta da Cristo, di fronte a un eresiarca che ha mal pesato gli articoli di fede, torcendo la Scrittura in modo erroneo e menzognero, personificazione di colui che siede sul cavallo nero, nel livido fondo della bolgia, all’apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5). Ancor più, parla a un pontefice romano in quanto depositario di quella “prima et vera lingua et confessio fidei” che avrebbe dovuto essere custodita “in domo Petri” (prologo, Notabile XIII). Il volgare del poeta fiorentino è assimilabile alla lingua del pescatore di Galilea, quella di Eber, custodita dapprima nella casa di Abramo e poi nella sede romana. Con questa lingua – “non lingua confusionis, sed gratie” (cfr. De vulgari eloquentia, I, vi, 5-7), di cui si avvalse il nostro Redentore, Dante può far sentire al simoniaco Niccolò III “lo suon de le parole vere espresse” (Inf. XIX, 121-123). Virgilio partecipa di quest’alto patrimonio nell’imporre al discepolo la corretta risposta su chi egli sia realmente, come Cristo impose ai discepoli la regola evangelica.

Il reggente di san Pietro. Dante ha rotto pochi anni prima, “nel mio bel San Giovanni”, il recipiente dell’acqua battesimale per salvare una persona che vi stava annegando, assumendo con tale gesto su di sé la veste del dottore della Chiesa che possiede la rumphea (Ap 2, 12), cioè la spada acuta da entrambi i lati, ed è terribile confutatore dell’erronea dottrina che conduce alla morte molti uomini. Ora si trova in un luogo dove si punisce chi ha ingannato e fatto strazio della “bella donna”, cioè della Chiesa, la sposa di edenica bellezza della quale fa segno l’antico battistero fiorentino (Ap 2, 1). L’arte della divina giustizia ha fatto, nel fondo della bolgia, la pietra “livida di fóri”, immagine perversa dello scavare le fondamenta della Gerusalemme celeste, la Chiesa trionfante verso la quale cammina quella militante (Ap 21, 12). Ivi Niccolò III è confitto “come pal”, perfida controfigura di Cristo angolo e stipite della città superna.

Il poeta impersona l’Ordine evangelico dei discepoli di Francesco suscitati dallo Spirito nel terzo e nel quarto inizio dell’apertura del sesto sigillo, inviati a fondare e a governare la Chiesa rinnovata. Il viaggio verso la beatitudine, fin dall’inizio apparso come una guerra da sostenere, è stato subito segnato dal motivo del seguire Cristo (Virgilio) da parte di Pietro (Dante), secondo Giovanni 21, 19: «“Sequere me”, scilicet ad crucem» – “Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno / che tu mi segui … Allor si mosse, e io li tenni dietro” (Inf. I, 112-113, 136) -, motivo rinfacciato al simoniaco papa Orsini: «Deh, or mi dì: quanto tesoro volle / Nostro Segnore in prima da san Pietro / ch’ei ponesse le chiavi in sua balìa? / Certo non chiese se non “Viemmi retro”» (Inf. XIX, 90-93; cfr. Matteo 4, 19; 16, 19.24).

Il poeta canta “cotai note” all’Orsini consapevole di portare su di sé il «“signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi», conforme all’angelo del sesto sigillo, “piaghe” e “segni” come verranno definite da Virgilio nell’ascesa della montagna della purgazione. L’ira del visitatore d’anime userebbe “parole ancor più gravi” se non lo vietasse “la reverenza delle somme chiavi / che tu tenesti ne la vita lieta” (cfr. Ap 19, 10). Tenere è proprio di Cristo, pio pastore che ha cura delle chiese a lui soggette (Ap 2, 1); di Cristo deve essere imitatrice la nostra vita (prologo, Notabile VII). Ma il “gran manto” sacerdotale è vestito da “pastor sanza legge”, sacrileghi corruttori di sovrani molli come le locuste apocalittiche (Ap 9, 8).

La Chiesa di Dante è assimilata a Maria “povera”, chiamata dalle anime purganti “così nel pianto / come fa donna che in parturir sia” (Purg. XX, 19-24), la “donna vestita di sole” di Ap 12, 1-2, che tiene la luna (le cose temporali) sotto i piedi e designa la Chiesa primitiva, “la sposa di Cristo allevata del sangue” di Pietro, Lino, Cleto, Sisto, Pio, Callisto, Urbano, come affermato nell’ottavo cielo dall’adirato principe degli apostoli (Par. XXVII, 40-45).

Se i papi contemporanei sono da condannare, la “pietra” resta indefettibile almeno sull’orlo, tanto che i margini di pietra consentono di procedere nei passi infernali. Come per Olivi la Chiesa, anche se dai piedi al capo è infetta come una nuova Babilonia, non potrà mai estinguersi perché sempre il seme della fede sarà salvo in pochi eletti [1], così nella terza bolgia è Dante, un laico, a rappresentarla di fronte al falso successore di Pietro. D’altronde Brunetto Latini, proprio mentre Dante cammina sull’argine di pietra, lo definisce “sementa santa” facendo risuonare il motivo del seme purissimo rimasto nella Chiesa di Roma dopo le devastazioni saracene.

Bonifacio VIII. Papa Caetani viene nominato solo nella bolgia dei simoniaci – «Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto, / se’ tu già costì ritto, Bonifazio?”» -: un nome altamente significante per sarcasmo, in quanto ripete quanto viene rimproverato al vescovo di Sardi, la quinta delle sette chiese d’Asia alle quali Giovanni scrive nella prima visione apocalittica, di avere cioè fama di essere giusto e di vivere la vita della grazia, mentre invece è morto per colpa mortale: “habebat nomen boni cum esset malus”. Per questo motivo il quinto vescovo risulta vacante nelle opere di fronte a Dio: «“Non enim invenio opera tua plena coram Deo meo”, id est etsi coram hominibus videntur plena virtute et caritate, sunt tamen istis vacua coram Deo» (Ap 3, 1-2; l’essere vacante è geograficamente figurato dall’Acquacheta, il fiume che una volta precipitato da San Benedetto dell’Alpe nella piana di Forlì “di quel nome è vacante”: Inf. XVI, 94-105). Nell’ottavo cielo, san Pietro porrà il suggello contro il pontefice legittimo per i terreni ma non per Dio, “quelli ch’usurpa in terra il luogo mio, / il luogo mio, il luogo mio che vaca / ne la presenza del Figliuol di Dio”, utilizzando il tema dell’Anticristo che usurpa il dominio terreno (Par. XXVII, 22-24; Ap 11, 4).

L’Apocalisse aperta. Oltre a quelle che rinviano all’esegesi del terzo stato della storia della Chiesa, Inf. XIX contiene parole-chiave che indirizzano la memoria del lettore accorto (che possiede cioè la chiave per leggerle) ad altri luoghi della vastissima dottrina apocalittica oliviana. L’intero poema è una nuova Apocalisse, parodia della più grande e discussa esegesi contemporanea in materia. Nel canto dei simoniaci, però, l’Apocalisse canonica e il suo autore vengono esplicitamente citati dal nuovo san Giovanni, inviato da Dio come l’antico a convertire il mondo: “Di voi pastor s’accorse il Vangelista, / quando colei che siede sopra l’acque / puttaneggiar coi regi a lui fu vista; / quella che con le sette teste nacque, / e da le diece corna ebbe argomento, / fin che virtute al suo marito piacque” (vv. 106-111). La citazione diretta dal capitolo XVII, 1-3 è però incastonata in un contesto pregno di temi dell’esegesi oliviana, costantemente variati nel corso del poema. Sul capitolo XVII della Lectura (non del solo testo sacro) sono elaborate le parole che il simoniaco Niccolò III, credendo che Dante sia Bonifacio VIII giunto per farlo cadere più giù nella fessura della pietra, gli rivolge facendo risuonare i temi della sazietà (Ap 17, 6), della sfrontatezza (Ap 17, 5-6) e della strage (Ap 17, 3): “Se’ tu sì tosto di quell’ aver sazio / per lo qual non temesti tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio?” (Inf. XIX, 55-57). I temi saranno ripresi con l’episodio di Guido da Montefeltro in Inf. XXVII, l’altro canto nel quale Bonifacio VIII – nominato come “il gran prete” e “lo principe d’i novi Farisei” – è contumace protagonista. L’immagine del pontefice regnante nel 1300 che avrebbe dovuto presentarsi al lettore spirituale era quella di un papa errante, se non eretico nell’interpretazione del Vangelo come lo erano stati i suoi predecessori simoniaci e ancor più il suo successore, Clemente V.

L’Apocalisse è di per sé una visione profetica, all’espressione “un tempo, due tempi e la metà di un tempo”, a sua volta tratta dal profeta Daniele (Ap 12, 14), rinvia la profezia che Niccolò III fa della dannazione dei suoi successori, Bonifacio VIII e Clemente V. Ma, elaborando la struttura semantica di Inf. XIX principalmente sui temi del terzo stato della storia della Chiesa, Dante ha inteso essere, più che un profeta, un suo nuovo dottore.

Ordito e trama. La Lectura super Apocalipsim non è una fonte della Commedia, bensì il libro della storia delle illuminazioni sapienziali con cui tutto deve concordare. Con l’esegesi dell’ultimo libro canonico, esposta in una teologia della storia che comprende per settenari tutta la Scrittura, la quale a sua volta è forma, esempio e fine di ogni scienza, concorda ogni conoscenza, ogni esperienza, ogni soluzione indipendente data a questioni dottrinali. Virgilio, Ovidio o Lucano, Boezio, Aristotele, Alberto Magno o Tommaso d’Aquino, la stessa Scrittura in quanto tale, le più svariate esperienze poetiche o le conoscenze di astronomia sono, nel poema, tutte fonti ordinate alla Lectura. Così, sull’ordito apocalittico di Inf. XIX sono cuciti altri riferimenti alla Scrittura, alcuni palesi altri occulti, inseriti con variazioni più o meno lontane dal tema originario: una trama sulla quale la ricerca rimane aperta [2].

[1] [LSA, prologus, Notabile V] Quia vero ecclesia Christi usque ad finem seculi non debet omnino extingui, ideo oportuit eam in quibusdam suis reliquiis tunc specialiter a Deo defendi … [Ap 6, 12] Tunc enim totus status ecclesie in prelatis et plebibus et religiosis funditus subvertetur, preter id quod in paucis electis remanebit occulte … [Ap 9, 15] … non permittentur totam ecclesiam simpliciter extinguere, immo semper remanebit semen pro parte duplici electorum [i. e. maiorum et minorum], et in eis ecclesia et cultus Christi semper vivet et continuabitur.

[2] Cfr. i riferimenti biblici proposti da ZYGMUNT G. BARAŃSKI, Canto XIX, in Lectura Dantis Turicensis, a cura di Georges Güntert e Michelangelo Picone, I, Inferno, Firenze 2011, pp. 259-275.

1. “Nel mio bel San Giovanni”

■ “E il nome della stella è assenzio” (Ap 8, 11; terza tromba), poiché dopo la caduta dal cielo, al suono della terza tromba, la stella fu amarissima come l’assenzio e per questo restò famosa. “E molti uomini morirono nelle acque”, a causa cioè dell’erronea esposizione della Scrittura molti persero la vita della fede e della grazia per cadere in peccato mortale e nella morte eterna. Qui Giovanni non parla di “terza parte degli uomini”, ma dice “molti uomini” per indicare che in tutto il mondo furono innumerevoli coloro che morirono a causa dell’eresia di Ario e degli altri eresiarchi, che in un primo tempo erano apparsi grandi stelle ardenti in cielo.

Il tema del morire nelle acque della fede erronea trova la sua metamorfosi in un episodio della propria biografia che Dante racconta in Inf. XIX, 16-21, nel canto dei simoniaci della terza bolgia, il cui ordito mostra in più punti il prevalere di fili del terzo stato. I fori della pietra in cui sono confitti i peccatori, dice il poeta, “non mi parean men ampi né maggiori / che que’ che son nel mio bel San Giovanni, / fatti per loco d’i battezzatòri; / l’un de li quali, ancor non è molt’ anni, / rupp’ io per un che dentro v’annegava” [1]. Dante, nel rompere il recipiente dell’acqua battesimale per salvare la persona che vi sta annegando, assume su di sé la veste del dottore che possiede la rumphea (Ap 2, 12), cioè la spada acuta da entrambi i lati, ed è terribile confutatore dell’erronea dottrina che conduce alla morte molti uomini. Quello che è forse l’unico episodio autobiografico della Commedia anticipa in tal modo le gravi parole di condanna usate nei confronti del simoniaco Niccolò III. Lo stesso pontefice, vero “figliuol de l’orsa”, conferma il tema dell’erronea interpretazione della Scrittura dicendo a Dante, da lui creduto Bonifacio VIII venuto a spingerlo più in fondo nel foro: “Di parecchi anni mi mentì lo scritto” (Inf. XIX, 54). Alla simonia sono dunque appropriati, tra molti altri, i motivi dell’eresia di Ario, e di avere avuto questa in Origene “fons et seminator errorum” (“Di sotto al capo mio son li altri tratti / che precedetter me simoneggiando”, vv. 73-74).

I “molti uomini” morti per l’errore sono ricordati due volte da Virgilio: la prima a proposito delle arche degli eresiarchi – “e molto / più che non credi son le tombe carche” (Inf. IX, 127-129) -; la seconda con le turbate parole dette in Purg. III, 34-45 nell’invitare l’“umana gente” a stare “al quia”, a non desiderare cioè di conoscere con la ragione le cose trascendenti (i limiti della ragione umana fondata sul senso, causa dell’errore, vengono sottolineati nel Notabile V del prologo), come fecero invece coloro ai quali questo desiderio inappagato è dato come pena eterna nel Limbo – “io dico d’Aristotile e di Plato / e di molt’ altri”. Ciò non significa, naturalmente, che Dante non distingua fra eretici ed erranti, ma che i motivi dei primi, recati dall’esegesi, invadono parzialmente l’ambito dei secondi.

Il tema dell’assenzio è appropriato, in una zona come la nona bolgia dedicata al terzo stato, a Curione, il quale “con la lingua tagliata ne la strozza” ora non parla più dopo le ardite parole dette a Cesare per indurlo a varcare il Rubicone, e vorrebbe non aver mai visto Rimini, terra che per lui è “veduta amara” (Inf. XXVIII, 93).

■ “Nel mio bel San Giovanni … la bella donna” (Inf. XIX, 17, 57). Il battistero fiorentino e la Chiesa partecipano del nome della quinta chiesa d’Asia, Sardis, interpretato come “principio di bellezza” (principium pulchritudinis), sia perché nei pochi rimasti integri consegue la singolare gloria della bellezza, essendo cosa ardua e difficile mantenersi mondi tra tanta lussuria, sia per lo zelo mostrato dai primi istitutori del quinto stato. Costoro ordinarono le diverse membra e i diversi uffici dei propri collegi con una regola ispirata all’unità ma anche condiscendente in modo proporzionato alle membra stesse, conseguendo una forma di mirabile bellezza che è propria della Chiesa, la quale è come una regina ornata di una veste aurea per la carità che unisce e circondata dalla varietà nei vari doni e nelle varie grazie delle diverse membra (ad Ap 2, 1).

[1] I temi della Gerusalemme celeste (Ap 20, 8; 21, 12), già ampiamente elaborati nel canto precedente, si registrano anche nella terza bolgia: vv. 13 (fondo), 14 (fóri), 18 (loco), 40 (venimmo), 42 (fondo foracchiato e arto), 44 (mi giunse), 47 (pal), 128 (arco). Si tratta della disposizione materiale delle parti della città, ad essa si riferiscono fondo, fóri, loco (“ad hedificandam urbem primo invenitur locus et fodiuntur fossata, secundo ponuntur ibi fundamenta”). Cristo e gli apostoli furono fondamenta della Chiesa, come tali sono designati dal fondo della bolgia. Per quanto concerne la fede, il primo stato o periodo di fondazione della Chiesa è designato dal battesimo (prologo, Notabile XIII). Anche i “battezzatòri”, pertanto, partecipano della descrizione materiale della bolgia, parodia della città superna; si tratta di oggetti materiali che servono all’amministrazione del battesimo, non di persone ad essa preposte (battezzatóri). Da segnalare l’ipotesi di Rachel Jacoff, ripresa con maggiori argomentazioni da Mirko Tavoni, che Dante abbia ripetuto il gesto di Geremia al quale fu ordinato da Dio di rompere un vaso d’argilla (fractio lagunculae) di fronte al popolo in segno della distruzione riservata alla città (Jr 19, 10); nel caso si tratterebbe di recipienti di argilla (più facili a frantumarsi della pietra) collocati in fori circolari nel pavimento del battistero (cfr. M. Tavoni, Qualche idea su Dante, Bologna 2015, pp. 149-181). L’ipotesi è da prendere in considerazione in quanto fa segno di Dante come profeta; il tema farebbe da contrappunto al motivo principale, del poeta che frantuma non la città, come in Geremia, ma la stessa Chiesa corrotta come i dottori confutarono, tagliandole (‘rompendole’) con la spada della ragione, le eresie delle quali partecipa la simonia punita nella bolgia. Non sarebbe il primo caso di riferimenti scritturali che concordano, al modo di altre fonti, con l’esegesi apocalittica oliviana anche se in questa non sono citati (cfr., ad esempio, quanto avviene per i Salmi).

Tab. I

2. Il fiammeggiante amore fraterno

Appartengono al sesto stato della Chiesa, quello più conforme a Cristo, alla sua vita e alla sua evangelica regola, il fiammeggiare dello Spirito e l’unzione spirituale (Ap 3, 7: sesta chiesa; l’esegesi si fonda in gran parte su quella di Gioacchino da Fiore). L’unzione è propria anche dell’estremo sacramento, il quale conviene alla soave pace del settimo e ultimo stato (prologo, Notabile XIII). La sesta chiesa (Filadelfia) viene interpretata, oltre che “colei che salva l’eredità” (Ap 2, 1), anche come “amore fraterno”, verificandosi in essa quanto scritto nel Cantico dei Cantici 8, 1-2 sulla sposa che desidera l’amato come un fratello che succhia il seno della madre, da poter baciare e introdurre nella casa materna (Ap 3, 7). Questi temi, combinati insieme, sono appropriati in modo sarcastico a Niccolò III, “colui … che si cruccia / guizzando più che li altri suoi consorti, / … e cui più roggia fiamma succia”, più rossa di quella che accende i piedi degli altri simoniaci la quale, “qual suole il fiammeggiar de le cose unte / muoversi pur su per la strema buccia”, si muove “dai calcagni a le punte” (Inf. XIX, 28-33) [1]. L’estrema unzione toglie la febbre (prologo, Notabile XIII, con riferimento alla guarigione in Giovanni 4, 52), ma Bonifacio VIII (del quale Niccolò III è prefigurazione) è affetto dalla “superba febbre” di distruggere i Colonna, come afferma Guido da Montefeltro (Inf. XXVII, 97). I temi dell’“amor fratris” si rinvengono in altri luoghi del poema, come nelle parole di Beatrice a Par. VII, 58-60 e nel duetto fra Stazio e Virgilio (Purg. XXI, 130-136).

A Niccolò III è ancora appropriato il tema della Chiesa della fine del quinto stato: “a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta” (prologo, Notabile VII). Il tema tornerà con i due falsari “dal capo al piè di schianze macolati” (Inf. XXIX, 75) e con la “puttana” flagellata dal gigante “dal capo infin le piante” (Purg. XXXII, 156) [2].

La domanda del poeta a Virgilio – «“Chi è colui, maestro, che si cruccia / guizzando più che li altri suoi consorti”, / diss’ io, “e cui più roggia fiamma succia?”» (Inf. XIX, 31-33) -, la mancata risposta di Dante di fronte alle parole di Niccolò III che lo crede Bonifacio VIII venuto a prendere il suo posto nel foro dei simoniaci – “quai son color che stanno, / per non intender ciò ch’è lor risposto, / quasi scornati, e risponder non sanno” (vv. 58-60) -, e il ‘rispondere’ infine come imposto dal poeta pagano (vv. 61-63) sono variazioni su temi da Ap 7, 13, esegesi fonte di numerose agnizioni nel poema.

[1] Il riferimento ad Ap 3, 7, con l’accostamento della fiamma e dell’unto – “sic in tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum” – rende inammissibile la variante “qual suole un fummeggiar”.

[2] Stante l’esegesi “a planta pedis usque ad verticem” (quest’ultimo riferito, al v. 30, non al capo ma alla punta delle dita), è inammissibile la variante “tra’ calcagni e le puncte”.

Tab. II

[LSA, prologus, Notabile VI] Quia vero Christus est causa efficiens et exemplaris et etiam contentiva omnium statuum ecclesie, idcirco radix visionum proponitur sub hoc trino respectu, prout infra suis locis specialibus exponetur. Nunc tamen in generali breviter demonstretur. Constat enim quod totum imperium potestatis ecclesiastice (I), ac sacerdotale sacrificium martirizationis sue (II), et sapientiale magisterium sue doctrine (III), ac altivolum supercilium vite anachoritice (IV), et condescensivum contubernium vite domestice seu cenobitice (V), et nuptiale connubium seu familiare vinculum singularis amicitie (VI), ac beatificum convivium divine glorie (VII), sunt in Christo exemplariter et etiam contentive et effective. Contentive quidem, tum quia ab eterno est presens omnibus futuris, tum quia virtus, per quam unumquodque in suo tempore efficit et conservat et continet, est sibi essentialis et eternaliter presens.[LSA, prologus, Notabile VII; V status] Ad istum autem reditum valde, quamvis per accidens, cooperabitur non solum multiplex imperfectio in possessione et dispensatione temporalium ecclesie in pluribus comprobata, sed etiam multiplex enormitas superbie et luxurie et symoniarum et causidicationum et litigiorum et fraudum et rapinarum ex ipsis occasionaliter accepta, ex quibus circa finem quinti temporis a planta pedis usque ad verticem est fere tota ecclesia infecta et confusa et quasi nova Babilon effecta.[LSA, prologus, Notabile XIII; VII status] Unctio autem extrema congruit suavitati et paci septimi et ultimi status, in quo verificabitur illud de filio reguli: “Heri hora septima reliquit eum febris” (Jo 4, 52).[LSA, cap. III, Ap 3, 7 (VIa ecclesia)] […] sic in tertio tempore Spiritus Sanctus exhibebit se ut flammam et fornacem divini amoris et ut cellarium spiritualis ebrietatis et ut apothecam divinorum aromatum et spiritualium unctionum et unguentorum et ut tripudium spiritualium iubilationum et iocunditatum, per que non solum simplici intelligentia, sed etiam gustativa et palpativa experientia videbitur omnis veritas sapientie Verbi Dei incarnati et potentie Dei Patris. […] Unde congrue nomen huius sexte ecclesie, scilicet Philadelphia, non solum interpretatur salvans hereditatem, prout tactum est supra, sed etiam amor fratris, prout dicit Ricardus*. Nam in sexto statu, qui est tertius generalis status populi Dei, anthonomasice complebitur illud quod in tertia parte Cantici Canticorum dicit sponsa ad sponsum (Cn 8, 1-2): “Quis michi det te fratrem meum suggentem ubera matris mee, ut inveniam te solum foris et <de>obsculer? Apprehendam te et ducam in domum matris mee”, scilicet sinagoge tunc temporis convertende.* In Ap I, xi (PL 196, col. 742 C). |

||

Purg. XXI, 130-136Già s’inchinava ad abbracciar li piedi 19, 10

|

Inf. XXVII, 94-99

|

|

3. L’infallibile regola di Cristo

All’apertura del terzo sigillo (seconda visione apocalittica), mostratagli dal terzo animale, quello che ha il volto di uomo, Giovanni vede un cavallo nero, che designa l’esercito degli eretici, oscuro per fallace astuzia e fatto nero per gli errori contrari alla luce di Cristo (Ap 6, 5). Colui che siede sopra di esso – designante gli imperatori o i vescovi ariani – ha in mano una bilancia. La stadera misura la quantità dei pesi, e qui sta a indicare la misurazione degli articoli di fede. Quando la misurazione avviene secondo la retta e infallibile regola di Cristo, allora il peso è giusto, come si dice nei Proverbi: “Il peso e la bilancia sono i giudizi del Signore” (Pro 16, 11) e nell’Ecclesiastico: “Le parole dei prudenti sono pesate sulla bilancia” (Ecli 21, 28). Quando invece la misurazione si fonda sull’errore e sul falso e torto accoglimento della Scrittura, allora la stadera è dolosa, e a questa si riferiscono i Proverbi: “La bilancia falsa è in abominio al Signore” (Pro 11, 1), i Salmi: “Sono una menzogna tutti gli uomini sulla bilancia” (Ps 61, 10) e Michea: “Potrò giustificare le false bilance e la borsa dei pesi falsi?” (Mic 6, 11).

■ Nella terza bolgia, le gambe dei simoniaci confitti a capo in giù nei fori della pietra guizzano così forte, per la fiamma che si muove sulle piante dei piedi, “che spezzate averien ritorte e strambe”, cioè legami attorcigliati o funi (Inf. XIX, 25-27). Dante domanda chi sia colui che si cruccia guizzando più degli altri, e Virgilio risponde che, una volta portato là giù nel fondo della bolgia, “da lui” saprà “di sé e de’ suoi torti” (v. 36). Invitata dal poeta a parlare, l’anima confitta di Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini, papa dal 1277 al 1280), che erroneamente crede sia arrivato Bonifacio VIII a prendere il suo posto, grida proseguendo le variazioni del tema della retta e torta misurazione della Scrittura: «Ed el gridò: “Se’ tu già costì ritto, / se’ tu già costì ritto, Bonifazio? / Di parecchi anni mi mentì lo scritto”» (vv. 52-54). Lo stare “ritto”, che nell’esegesi scritturale corrisponde al giusto peso che misura secondo la retta e infallibile regola di Cristo (ma “lo scritto” ha mentito al papa Orsini, un falso profeta), si contrappone alla pena comminata per i “torti”, e il tema viene ripreso poco dopo dallo spirito che, chiarito l’equivoco in seguito alla risposta di Dante imposta da Virgilio, “tutti storse i piedi” (v. 64). Nella bolgia è punita la borsa (saccellus) dei pesi falsi di cui dice il profeta Michea (Mic 6, 11): “Numquid iustificabo stateram impiam et saccelli pondera dolosa”, come confermato da Niccolò III: “che sù l’avere e qui me misi in borsa” (v. 72) [1]. La parodia si esercita anche sulla fiamma accesa – “le piante erano a tutti accese intrambe” (v. 25) -: accendere, però all’amore delle virtù, è proprio del senso morale della Scrittura, tipico dei dottori del terzo stato (Ap 6, 6).

■ Lo “scritto” menzognero non è solo, come si è soliti interpretare, il libro del futuro nel quale i dannati leggono l’avvenire, oppure un vaticinio anti-Orsini come Genus nequam [2]. Queste probabili conoscenze di Dante sono ‘armate’ da ben altra corazza. I simoniaci – usando l’“intorta statera” tenuta in mano dagli eresiarchi designati dal cavallo nero in apertura del terzo sigillo (Ap 6, 5) – hanno male pesato la regola evangelica, quella osservata da Cristo, imposta agli apostoli e scritta nel Vangelo. Questa regola o scritto è quella francescana, come solennemente attestato dalla Lectura nell’esordio dell’esegesi relativa all’apertura del sesto sigillo (Ap 6, 12, passo simmetrico ad Ap 6, 5 per il comune riferimento alla vera scrittura o regola di Cristo). L’angelo del sesto sigillo, che sale da oriente e che ha il segno del Dio vivente (Ap 7, 2), viene infatti identificato con Francesco piagato dalle stimmate, totalmente trasformato in Cristo e a lui configurato, secondo una tradizione che Olivi ascoltò da san Bonaventura predicante nel 1266 a Parigi nel capitolo generale dei Frati minori. Che la regola di Francesco sia quella veramente evangelica risulta da inconfutabili testimonianze dei libri del Vangelo e delle altre sante scritture. Ne consegue che l’imporre agli apostoli la regola evangelica, come detto ad Ap 6, 12, si trasforma nell’imporre a Dante da parte di Virgilio, imitatore di Cristo, la risposta da dare a Niccolò III, che ripristina la verità dello scritto: «Allor Virgilio disse: “Dilli tosto: / ‘Non son colui, non son colui che credi’”; / e io rispuosi come a me fu imposto» (Inf. XIX, 61-63), secondo la vera Scrittura, della quale antica prefigurazione fu quella di “Livïo … che non erra” (Inf. II, 3-6, 8; cfr. Inf. XXVIII, 12). Più avanti sarà Dante a rispondere all’Orsini “a questo metro” (v. 89), con la giusta misura cantandogli “cotai note” (v. 118).

■ Tutto Inf. XIX è percorso dai temi del terzo stato, propri dei dottori che confutano le eresie. Il motivo del cavallo nero, che appare all’apertura del terzo sigillo, è già nella seconda bolgia, dove gli adulatori stanno attuffati nello sterco: “Lo fondo è cupo sì, che non ci basta / loco a veder …” (Inf. XVIII, 109-110). Nella successiva terza bolgia, la pietra delle coste e del fondo è “livida di fóri” (Inf. XIX, 13-14). Niccolò III afferma che il posto nel foro in cui è confitto come palo coi piedi all’insù verrà preso da Bonifacio VIII, che vi rimarrà però per un periodo di tempo inferiore al suo: “ché dopo lui verrà di più laida opra, / di ver’ ponente, un pastor sanza legge”, Clemente V (vv. 82-83; ad Ap 2, 6 gli eretici Nicolaiti vengono definiti “spurcissimi”; sul passo cfr. anche l’esegesi di Ap 12, 14). L’espressione “di più laida opra” è da confrontare con le “laide colpe” delle quali Beatrice riprende volgendo in fuga la volpe, allusione alle eresie, incuneatasi nel carro-Chiesa a Purg. XXXII, 118-123 (sono le sole due occorrenze dell’aggettivo nel poema; anche il volgere in fuga gli eretici è tema proprio dei dottori, dalla terza vittoria ad Ap 2, 17).

■ Nella terza età del mondo (prefigurazione del terzo stato della Chiesa), a causa della superba torre di Babele, le lingue furono confuse e divise e la lingua prima e retta rimase nella casa di Eber e degli Ebrei, e poi, mentre le altre lingue precipitavano nell’idolatria diabolica, la fede e il culto di un solo vero Dio rimase nella casa di Abramo. Così nel terzo stato della Chiesa, a causa della superbia di molti fedeli, la lingua e la confessione della sola vera fede di Cristo venne divisa e confusa in più eresie, mentre la prima e vera lingua e confessione rimase nella casa di Pietro (prologo, Notabile XIII). Rispondendo a Niccolò III, il poeta prorompe in “parole … gravi” contro i papi simoniaci: il cantare tali note al pontefice, che fu in vita “veramente … figliuol de l’orsa”, è “suon de le parole vere espresse” (Inf. XIX, 70, 103, 123), confessione dell’unica fede di Cristo nella lingua vera che è quella che rimase nella casa di Eber, poi in quella di Abramo, e che avrebbe dovuto essere custodita nella casa romana di Pietro. È proprio dei dottori del terzo stato della Chiesa suonare la tromba (prologo, Notabile I), e ai simoniaci che stanno nella terza bolgia il poeta dichiara che “or convien che per voi suoni la tromba” (vv. 1-6). È probabile che alla stessa tematica appartengano l’atteggiarsi di Dante, piegato col capo sul dannato confitto come palo nel foro della pietra, a frate confessore del “perfido assessin” e il suo restare ‘scornato’, cioè confuso, alle prime incomprensibili parole di Niccolò che l’ha scambiato per Bonifacio VIII arrivato a prendere il suo posto prima del tempo (vv. 49-51, 58-60). “Scornati” è infatti termine singolarmente consonante con l’interpretazione (“dividens cornua”) del nome (Pergamo) della terza chiesa d’Asia, la chiesa dello stato dei dottori che confondono, appunto, l’eresia.

■ La presenza dei motivi dell’angelo del sesto sigillo (Ap 6, 12) concorda con l’essere Dante figura che impersona l’Ordine evangelico dei discepoli di Francesco suscitati dallo Spirito nel terzo e nel quarto inizio dell’apertura del sesto sigillo, inviati a fondare e a governare la nuova Chiesa di Cristo. Tema importante, quello dell’angelo che sale da oriente (Ap 7, 2), e che dovette essere decisivo per l’incontro spirituale tra il frate e il poeta se lo si ritrova già nei primi versi del poema. Il motivo del seguire Cristo (Virgilio) da parte di Pietro (Dante), secondo Giovanni 21, 3-19: «“Sequere me”, scilicet ad crucem» – “Ond’ io per lo tuo me’ penso e discerno / che tu mi segui … Allor si mosse, e io li tenni dietro” (Inf. I, 112-113, 136) – è rinfacciato dallo stesso Dante al simoniaco Niccolò III (Inf. XIX, 90-93): «Deh, or mi dì: quanto tesoro volle / Nostro Segnore in prima da san Pietro / ch’ei ponesse le chiavi in sua balìa? / Certo non chiese se non “Viemmi retro”» (cfr. Matteo 4, 19; 16, 19.24).

Dante sta dunque di fronte al papa simoniaco come sta un dottore della Chiesa, che possiede la verità evangelica scritta e imposta da Cristo, di fronte a un eresiarca. Ancor più, parla a un pontefice romano in quanto depositario di quella “prima et vera lingua et confessio fidei” che avrebbe dovuto essere custodita “in domo Petri”. Virgilio partecipa di quest’alto patrimonio nell’imporre al discepolo la retta risposta, come Cristo impose ai discepoli la regola evangelica [3].

Il poeta canta “cotai note” all’Orsini consapevole di portare su di sé il «“signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi», conforme all’angelo del sesto sigillo, “piaghe” e “segni” come verranno definite da Virgilio nell’ascesa della montagna della purgazione.

[1] Michea 6, 3: “Popule meus, quid feci tibi?” costituiva l’incipit di una lettera perduta di Dante, ricordata dal Bruni.

[2] Cfr. GIAN LUCA POTESTÀ, Dante profeta e i vaticini papali, in “Rivista di Storia del Cristianesimo”, 1 (2004), pp. 67-88.

[3] È noto che Dante perverrà a sostenere, in contrasto con il De vulgari eloquentia (I, vi, 4-7), e anche con la Lectura (prologo, Notabile XIII), che la lingua di Adamo non fosse di origine divina, sopravvissuta nell’ebraico dopo la confusione babelica. Quell’idioma – dice lo stesso progenitore (Par. XXVI, 124-138) – fu spento prima dell’opera della gente di Nembrot; non poté durare, come tutti gli altri effetti del razionale agire umano. Ogni lingua è instabile nell’uso; quella “vera” e perpetua, che consente di parlare gravemente con evangelico suono ai papi simoniaci, è propria della Sacra Scrittura, di cui la Commedia è la versione moderna dell’ultimo libro.

Tab. III

[LSA, prologus, Notabile I (III status)] Tertius (status) est confessorum seu doctorum, homini rationali appropriatus. […] In tertio (statu) sonus predicationis seu eruditionis et tuba magistralis.[LSA, prologus, Notabile XIII (III status)] Sicut etiam tunc propter superbiam turris Babel confuse et divise sunt lingue, remanente recta et prima lingua in domo Heber et Hebreorum, ac deinde linguis ceteris in idolatriam demonum ruentibus in sola domo Abraam fides et cultus unius veri Dei remansit, sic propter superbiam plurium ad fidem introductorum lingua et confessio unius vere fidei Christi est in plures hereses divisa et confusa, remanente prima et vera lingua et confessione fidei in domo Petri.[LSA, cap. II, Ap 2, 1 (IIIa ecclesia)] Tertia autem commendatur de servando et confitendo fidem inter magistros erroris, in quibus quasi in cathedra pestilentie Sathanas sedet. Increpatur tamen quia ex quorundam suorum negligentia quosdam hereticos habebat. Competunt autem hec tempori tertio, scilicet doctorum. Tunc enim aliqui catholici nimis participabant cum aliquibus hereticis, quamvis ceteri essent constantissimi contra eos. Hec autem ecclesia congrue vocatur Pergamus, id est dividens cornua, quia superbam potentiam et scissuram hereticorum potentissime frangebat et dissolvebat. |

Inf. XIX, 5-6, 49-50, 58-60, 70-72, 121-123or convien che per voi suoni la tromba,

|

[LSA, cap. VI, Ap 6, 5 (IIa visio, apertio IIIii sigilli)] “Et cum aperuisset sigillum tertium, audivi tertium animal” (Ap 6, 5), scilicet quod habebat faciem hominis, “dicens: Veni”, scilicet per maiorem attentionem vel per imitationem fidei doctorum hic per hominem designatorum, “et vide. Et ecce equus niger”, id est hereticorum et precipue arrianorum exercitus astutia fallaci obscurus et erroribus luci Christi contrariis denigratus. “Et qui sedebat super eum”, scilicet imperatores et episcopi arriani, “habebat stateram in manu sua”. Cum statera mensuratur quantitas ponderum, et ideo per stateram designatur hic mensuratio articulorum fidei, que quando fit per rectam et infallibilem regulam Christi et scripturarum suarum est recta statera, de qua Proverbiorum XVI° dicitur: “Pondus et statera iudicia Domini sunt” (Pro 16, 11), et Ecclesiastici XXI°: “Verba prudentium statera ponderabuntur” (Ecli 21, 28); quando vero fit per rationem erroneam et per falsam et intortam acceptionem scripture est statera dolosa, de qua Proverbiorum XI° dicitur: “Statera dolosa abhominatio est apud Deum” (Pro 11, 1), et in Psalmo: “Mendaces filii hominum in stateris” (Ps 61, 10), et Michee VI°: “Numquid iustificabo stateram impiam et sac<c>elli pondera dolosa” (Mic 6, 11).Inf. II, 3-6, 8

|

Inf. XIX, 25-27, 34-36, 52-54, 61-64, 70-72, 88-89Le piante erano a tutti accese intrambe;

|

[LSA, prologus, Notabile VII] Secunda (ratio) est eius singularis et exemplaris vita, quam apostolis imposuit et in se ipso exemplavit et in libris evangelicis sollempniter scribi fecit. Huius autem vite perfecta imitatio et participatio est et debet esse finis totius nostre actionis et vite.[LSA, cap. VI, Ap 6, 12 (IIa visio, apertio VIi sigilli)] Ad evidentiam autem huius sexte apertionis est primo ad memoriam reducendum quod supra in principio est in tredecim notabilibus prenotatum, et specialiter illa in quibus est monstratum quia vita Christi erat in sexto et septimo statu ecclesie singulariter glorificanda et in finali consumatione ecclesie et in omnis Israelis ac totius orbis conversione magnificanda. Ex quo igitur, per romane ecclesie autenticam testificationem et confirmationem, constat regulam Minorum, per beatum Franciscum editam, esse vere et proprie illam evangelicam quam Christus in se ipso servavit et apostolis imposuit et in evangeliis suis conscribi fecit, et nichilominus constat hoc per irrefragabilia testimonia librorum evangelicorum et ceterarum scripturarum sanctarum et per sanctos expositores earum, prout alibi est superhabunde monstratum, constat etiam hoc per indubitabile testimonium sanctissimi Francisci ineffabili sanctitate et innumeris Dei miraculis confirmatum. Et precipue gloriosissimis stigmatibus sibi a Christo impressis patet ipsum fore angelum apertionis sexti signaculi “habentem signum Dei vivi”, signum scilicet plagarum Christi crucifixi, et etiam signum totalis transformationis et configurationis ipsius ad Christum et in Christum. Et hoc ipsum per claram et fide dignam revelationem est habitum, prout a fratre Bonaventura, sollempnissimo sacre theologie magistro ac nostri ordinis quondam generali ministro, fuit Parisius in fratrum minorum capitulo me audiente sollempniter predicatum. |

|

Tab. IV

[LSA, cap. II, Ap 2, 21-22 (Ia visio, IVa ecclesia)] Exaggerat autem huius femine impenitentiam, subdens (Ap 2, 21): “Et dedi illi tempus ut penitentiam ageret”, id est ob hoc distuli ipsam occidere et dampnare, “et non vult penitere a fornicatione sua”. Propter quod comminatur ei, subdens (Ap 2, 22): “Et ecce ego mitto eam in lectum, et qui mecantur cum ea in tribulationem maximam”, scilicet mitto. Quidam habent hic “erunt in tribulatione” in ablativo, sed prima littera verior est et antiquior.

|

|

Inf. XIX, 49-51Io stava come ’l frate che confessa

|

[LSA, cap. IX, Ap 9, 20-21 (IIIa visio, VIa tuba)] Sequitur (Ap 9, 20): “Et ceteri homines, qui non sunt occisi in hiis plagis neque penitentiam egerunt de operibus manuum suarum, ut non adorent demonia et simulacra aurea et argentea et erea et lapidea et lignea, que neque videre possunt neque audire neque ambulare, (Ap 9, 21) et non egerunt penitentiam ab homicidiis suis neque a veneficiis suis neque a fornicatione sua neque a furtis suis”, supple, occidentur in flagellis adhuc venturis nisi peniten-tiam egerint.[LSA, cap. XXI, Ap 21, 8 (VIIa visio)] […] “homicidis”, scilicet voluntate vel inductione vel opere […]. |

“Lo perfido assessin”, espressione che allude alla setta araba degli “Assassini” agli ordini del Veglio della montagna, si rispecchia nella “perfidia Sarracenorum” di cui parla Gioacchino da Fiore citato nell’esegesi di Ap 13, 3 (quarta visione, sesta guerra). Mentre Giudei, pagani ed eretici non ebbero una legge di per sé contraria a quella di Cristo, i Saraceni seguono invece una legge carnale e falsa del tutto dissimile, che non accetta le Scritture cristiane e contro la quale non è possibile qualsiasi confutazione sulla base di queste, come con i Giudei e con gli eretici. Né è possibile argomentare contro di essi sulla base della ragione naturale, come avverso i pagani, in quanto i Saraceni non credono in più dèi, ma in un solo Dio. Ancora, la bestia saracena, assimilata alla quarta bestia “diversa” di Daniele 7, 3-7, a differenza delle prime tre non tollera che la fede di Cristo venga predicata fra i seguaci della sua setta o che venga detto qualcosa contro la sua legge, pena la morte immediata. I Saraceni, secondo Gioacchino, sono designati dalla testa della bestia che sembrava uccisa e poi rivive (Ap 13, 3), uccisa perché in un primo tempo convertita a Cristo con uccisione del suo errore. L’esegesi di Ap 13, 3, congiunta con Ap 2, 21-22 (prima visione, quarta chiesa) dove la falsa profetessa Gezabele viene richiamata alla penitenza, sembra far propendere l’interpretazione del verso – “richiama lui per che la morte cessa” – nel senso del confessarsi evitando la “seconda morte”, cioè la dannazione eterna, piuttosto che con lo scopo di ritardare la morte corporale (fatto di per sé implicito nell’intento di far penitenza). |

|

4. I moderni dottori della Chiesa contro le nuove eresie

L’ordine dei dottori del terzo stato, cui spetta suonare la tromba per antonomasia, predicò e insegnò nel mondo già convertito da Costantino. Quanto male seguì al suono della terza tromba (terza visione apocalittica) viene mostrato con queste parole: “e cadde dal cielo una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì la terza parte dei fiumi e le fonti delle acque” (Ap 8, 10). Al tempo di Costantino, Ario, presbitero di Alessandria, anch’egli “grande stella e ardente” per la dottrina scolastica ed ecclesiastica in cui eccelleva, inflato dagli errori del suo maestro Origene, insegnò che il Figlio di Dio non è consustanziale o uguale al Padre bensì una pura creatura. Dalla sua dottrina vennero contaminati non solo molti laici, ma anche grandi chierici, vescovi, religiosi e molti imperatori costantinopolitani nonché i re e i regni dei Goti, dei Vandali e dei Longobardi.

Origene e Ario caddero così sulla terza parte dei fiumi e sulle fonti. La prima parte della dottrina è infatti la lettera della Scrittura, propria dei semplici e inferiori, siano dottori o discepoli; la seconda consiste nell’alta e profonda sapienza mistica di Cristo che compete solo ai perfetti; la terza è la dottrina erronea.

La caduta di Ario fu in parte concomitante con la predicazione dei dottori, in parte la precedette, in parte fu da essa provocata e aumentata. Fu concomitante perché Ario errò e insegnò l’errore solo a causa della propria temerarietà e presunzione. La precedette in quanto Origene, che storicamente visse prima di Costantino e dunque nel secondo stato della Chiesa (proprio dei martiri), fu fonte e seminatore dell’errore di Ario. L’errore prestò ai dottori l’occasione di cercare in modo più sottile la verità della fede per poterlo impugnare e condannare, e in tal senso precedette la tubicinazione magistrale.

La retta predicazione dei santi dottori fu pure causa dell’errore perché Ario, volendo superbamente imitare le loro sottili ricerche e conseguire con ambizione autorità e fama di magistero, per degno giudizio di Dio cadde in errore e ne divenne maestro. La successiva impugnazione e condanna lo fece indurire e ancor più ostinare nel suo maligno errore, che difese e diffuse insieme ai suoi discepoli.

L’ostinarsi nell’errore di fronte alla condanna dei dottori si trasforma nello scalciare di Niccolò III con entrambi i piedi accesi, morso dall’ira o dalla coscienza mentre Dante lo rimprovera della sua simonia (Inf. XIX, 118-120) [1]. L’errore del papa Orsini ebbe inoltre dei predecessori, come Ario fu preceduto da Origene; costoro sono precipitati sotto il suo capo, “per le fessure de la pietra piatti”, lì dove lui stesso cadrà quando Bonifacio VIII verrà a prendere il suo posto (vv. 73-75). Come Ario errò e insegnò l’errore solo a causa della propria temerarietà e presunzione, così Niccolò III fu causa della sua dannazione: “e veramente fui figliuol de l’orsa, / cupido sì per avanzar li orsatti, / che sù l’avere e qui me misi in borsa” (vv. 70-72) [2].

Come sempre avviene nel rapporto fra Commedia e Lectura super Apocalipsim, a un medesimo luogo della seconda si riferiscono, tramite la compresenza degli elementi semantici, più luoghi della prima; cioè la medesima esegesi di un punto del commento apocalittico è stata utilizzata in momenti diversi della stesura del “poema sacro” che ad essa rinviano. Così il tema dell’imitare le sottigliezze dei maestri famosi, che precedettero, è dal poeta appropriato con ironia alla misera patria sua: “Atene e Lacedemona, che fenno / l’antiche leggi e furon sì civili (la legge data dai dottori è uno dei temi fondamentali del terzo stato: prologo, Notabile XIII), / fecero al viver bene un picciol cenno / verso di te, che fai tanto sottili / provedimenti, ch’a mezzo novembre / non giugne quel che tu d’ottobre fili” (Purg. VI, 139-144). Alla cittadinanza, che muta aspetto secondo la fazione che vi predomina e manda le altre in esilio, bene si applica il motivo delle perpetue rivoluzioni origeniste e del passare dell’anima da un corpo all’altro: “Quante volte, del tempo che rimembre, / legge, moneta, officio e costume / hai tu mutato, e rinovate membre!” (vv. 145-147).

Una variazione del medesimo tema è nel parlare di Giustiniano, il quale spiega che nel cielo di Mercurio si presentano le anime di coloro che sono stati attivi “perché onore e fama li succeda”, desiderio che erra per difetto del vero amore (Par. VI, 112-117).

[1] Il verso 119 – “o ira o coscïenza che ’l mordesse” – lega insieme due motivi (l’ira e il rimorso della coscienza), propri delle locuste che escono da pozzo dell’abisso al suono della quinta tromba (Ap 9, 5).

[2] L’orso, ad Ap 13, 1-2 (dove viene descritta la bestia che sale dal mare), è assimilato agli imperatori pagani che divorarono le carni dei martiri; ad esso infatti è detto in Daniele 7, 5: “Su, divora molta carne”.

Tab. V

[LSA, cap. VIII, Ap 8, 10 (IIIa visio, IIIa tuba)] Unus autem de primis corruptoribus eius fuit Origenes, primo quidem vita et sapientia preclarus et celebris et maxime auctoritatis in tota ecclesia sicut “stella magna” et “ardens” (Ap 8, 10) ad zelum animarum et eruditionis earum et etiam ad martirium “tamquam facula”, prout patet ex libro ecclesiastice ystorie et etiam ex ystoria tripartita, in tantum ut se ipsum castrasse feratur ut caste et secure posset docere virgines et ob zelum apostolice vite nudis pedibus ambulasse. Errores tamen eius, ante impium dogma Arrii, fuerunt in eius libris sepulti et paucis noti, quorum magnam partem recitat Ieronimus in epistula ad Avitum quantum spectat ad duos libros eius qui dicuntur ‘peri archon’, id est ‘de principiis’. In quibus dicit Filium et Spiritum Sanctum esse minores Patre et substantialiter ab eo diversos et ab eo creatos. Negat etiam veram resurrectionem humane carnis, nec unionem anime ad corpus dicit esse naturalem sed potius penalem. Ponit enim animas substantialiter non differre ab angelis, et omnes cum eis simul fuisse creatas ante mundi corporalis creationem, quem ob solam carceralem punitionem spirituum peccantium dicit esse creatum. Ponit enim animas peccasse antequam corporibus unirentur; ponit etiam eas de uno corpore in aliud, puta de corpore humano in corpora bestiarum, revolvi et postmodum expurgari ab eis. Ponit etiam nullum in statu glorie esse immobiliter sed exinde per culpam cadere et in corpora iterum recludi, nec aliquem eternaliter in inferno esse sed exinde per penitentiam educi gradatim usque ad statum glorie. Has autem revolutiones dicit esse infinities per futura secula fiendas. Dicit etiam Christum non solum occidi in terra pro hominibus sed etiam in aere pro demonibus.

|

|

Et nota quod casus Arrii fuit partim incidentaliter concomitans tubicinatione<m> sanctorum doctorum tertii status, et partim precedens et partim per accidens causatus et augmentatus ab ipsa.

|

Inf. XIX, 70-75, 118-120concomitanse veramente fui figliuol de l’orsa,

|

5. La donna che siede sulla bestia scarlatta

■ La meretrice designa la gente e l’impero dei Romani sia nello stato del paganesimo sia in quello cristiano, durante il quale colpevolmente fornicò molto con questo mondo. Viene chiamata “grande meretrice” (Ap 17, 1) poiché venendo meno al culto fedele, al sincero amore e ai piaceri del suo sposo aderisce alle ricchezze e alle delizie di questo mondo e al diavolo, come pure ai re, ai magnati, ai prelati e a quanti amano questo secolo. Inoltre, nello stato del paganesimo, adorò falsi dèi quasi fossero suoi mariti adulterini (gli “dèi falsi e bugiardi” al tempo dei quali visse Virgilio, Inf. I, 71-72). Si dice che “siede sopra molte acque” poiché si fonda e domina sopra molti popoli, i quali fluiscono come l’acqua. Più avanti, ad Ap 17, 15, viene spiegato a Giovanni che “le acque”, cioè l’acqua che cade, “che vedesti dove siede la meretrice”, sopra le quali domina, “sono i popoli e le genti e le lingue”, in quanto come le acque labili scorrono giù, così i popoli passano morendo e ondeggiano come acque nei loro costumi e passioni. Con la prostituta “fornicarono i re della terra” (Ap 17, 2), da intendere sia secolari che ecclesiastici, i quali si unirono ad essa per partecipare della sua gloria carnale. “E coloro che abitano la terra”, cioè gli amanti delle cose terrene, “si inebriarono del vino della sua prostituzione”, ossia della sua abominevole gloria di prostituta. L’angelo conduce quindi Giovanni “nel deserto” della contemplazione e del disprezzo delle cose terrene, “in spirito”, per mezzo cioè di una visione spirituale (Ap 17, 3). Secondo Gioacchino da Fiore, sono due le cose che non permettono all’uomo di vedere la rovina dei figli di questo mondo: la sollecitudine delle cose terrene e il mortifero senso della lettera. Conviene pertanto abbandonare le prime e trarsi all’intelligenza spirituale e al desiderio delle cose celesti.

Esplicito il riferimento all’Apocalisse in Inf. XIX, 106-108, nelle dure parole rivolte dal poeta al simoniaco Niccolò III: “Di voi pastor s’accorse il Vangelista, / quando colei che siede sopra l’acque / puttaneggiar coi regi a lui fu vista”. La terzina cuce rinvii ad Ap 17, 1 (“que sedet super aquas multas”), 17, 2 (“cum qua fornicati sunt reges terre”) e ancora 17, 1.3 (il vedere in spirito di Giovanni). Di per sé, come sostenne polemicamente Michele Barbi, Dante avrebbe potuto fare a meno del commento di Olivi e fondarsi sul solo testo scritturale [1]. Ma alla Lectura conduce subito il tema dell’adulterio dallo sposo, suonato dalla tromba all’inizio del canto contro i miseri seguaci di Simon Mago “che le cose di Dio, che di bontate / deon essere spose, e voi rapaci / per oro e per argento avolterate” (Inf. XIX, 1-4). L’unirsi dei carnali alla prostituta per molte colpe (Ap 17, 2) corrisponde all’ammogliarsi della lupa con molti animali (Inf. I, 100).

Gli ornamenti della donna, che siede sulla bestia dalle sette teste e dieci corna (Ap 17, 3), possono essere anche intesi come i doni intellettuali che la Chiesa carnale scialacqua con la sua superbia, come rimproverato da Dio in Ezechiele 16, 10-19 alla Sinagoga (e quindi alla Chiesa in essa prefigurata) per avere fatto immagini idolatre delle vesti d’oro e d’argento che le aveva dato e per avere offerto a quelle ogni ornamento e ricchezza precedentemente avuti (Ap 17, 3-6). È quanto Dante rimprovera a Niccolò III, nella bolgia dei simoniaci che attristano il mondo con la loro avarizia idolatra: “Fatto v’avete dio d’oro e d’argento” (Inf. XIX, 112-114). Avarizia e idolatria sono congiunte nella lettera di san Paolo agli Efesini (Eph 5, 5: “avarus, quod est idolorum servitus”; cfr. Ap 21, 8); contro gli avari idolatri parole gravi e interrotte per l’ira vengono scritte ad Ap 9, 20-21 (come Dante interrompe il suo rimprovero a Niccolò III perché, se non fosse per “la reverenza de le somme chiavi”, userebbe “parole ancor più gravi”: Inf. XIX, 100-103). La Chiesa, la “bella donna”, fu “quella che con le sette teste nacque (fu cioè dotata dei doni dello Spirito), / e da le diece corna ebbe argomento” finché ebbe mariti virtuosi, cioè pontefici ligi al decalogo (vv. 109-111; il rapporto fra “corna” e “argomento” è presente, in senso negativo, ad Ap 13, 11 a proposito della bestia che sale dalla terra). Il motivo dei doni dissipati si riverbera sulla condanna della donazione di Costantino, “quella dote / che da te prese il primo ricco patre” (vv. 116-117), dove risuonano variati i temi dell’esegesi della terza tromba (Ap 8, 10).

[1] Raoul Manselli ha espresso il proprio dissenso da posizioni siffatte, pur espresse da un maestro come Michele Barbi: “La Divina Commedia è una profezia, una rivelazione; nessun dubbio – osservava il filologo toscano in Il gioachimismo francescano e il Veltro (1934) -, ma Dante non ebbe bisogno perciò d’ispirarsi né ai sogni del monaco calabrese né a quelli dei seminatori di discordie nell’ordine francescano […] ebbe più sincere fonti d’ispirazione nei profeti veri; gli bastarono per le sue figurazioni del paradiso terrestre gli elementi che gli eran dati dall’Apocalisse; ed anche per tuonare contro la Chiesa carnale aveva ben più alti esempi nella tradizione ecclesiastica stessa. A sentire certi critici, Dante non saprebbe trovare un’immagine né formare un pensiero senza un suggerimento di Giovanni Olivi (sic!) o di fra Ubertino da Casale” (cfr. RAOUL MANSELLI, Dante e l’«Ecclesia Spiritualis» [1965], in ID., Da Gioacchino da Fiore a Cristoforo Colombo. Studi sul francescanesimo spirituale, sull’ecclesiologia e sull’escatologisno bassomedievali, introduzione e cura di Paolo Vian, Roma 1997 [Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici, 36], p. 69, nota 38).

Tab. VI