La “Divina Parodia” del Libro scritto dentro e fuoriCanti esaminati:Inferno: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; XX; XXI; XXII; XXIII; XXIV; XXV; XXVI; XXXII, 124-XXXIII, 90

|

A mia madre

Premessa: 1. Dalla “nova terra”. 2. Parodia e Sacra Scrittura. 3. Dante profeta. 4. Il viaggio. 5. Il mistero del “sacrosanto segno”. 6. La “chiave di canto”: l’imitazione di Cristo. 7. Considerazioni sull’ordine di composizione dell’ Inferno. Testi e commento.

PREMESSA

1. Dalla “nova terra”

“Se si considerano le cose nella loro genesi, si ottiene di esse una migliore intelligenza”, scrive Aristotele nella Politica (I, 2, 1252a). È proprio di questa ricerca considerare la Commedia di Dante nella sua genesi confrontandola con un’opera contemporanea, la Lectura super Apocalipsim che il francescano Pietro di Giovanni Olivi portò a termine poco prima di morire a Narbonne nel 1298. Questo commento apocalittico, vessillo degli Spirituali francescani pervenuto subito in Italia nei primi anni del Trecento, fu la condizione necessaria per la decisione di scrivere la Commedia; esso creò “nuovi temi e interrogativi all’animo del poeta”.

Quando, nel 1995, l’autore della presente ricerca decise di dedicarsi al confronto testuale fra le opere di Dante e quelle di Olivi, non immaginava che gli sarebbe accaduto quanto scritto nel Convivio (II, xii, 5), che cioè talvolta “l’uomo va cercando argento e fuori della ’ntenzione truova oro, lo quale occulta cagione presenta; non forse sanza divino imperio”. Nel procedere della ricerca, l’autore si è trasformato in scriba di quanto i testi gli palesano, al filologo si è accompagnato l’archeologo che scava all’interno della Commedia, mettendo in luce la sua qualità di “grande parodia sacra” della Lectura super Apocalipsim del frate di Sérignan (qualche studioso più avanzato potrebbe spingersi a parlare di DNA del testo). “Grande”, perché diffusa per tutto il poema; “parodia”, in quanto metamorfosi di concetti dottrinali; “sacra” perché, attraverso tali concetti, inserisce la realtà umana nei disegni divini.

Alla parodia è connesso un procedimento di arte della memoria: parole-chiave, incardinate nel senso letterale del poema, operano sul lettore “spirituale” come imagines agentes che lo sollecitano verso un’opera di ampia dottrina, la Lectura oliviana che già conosce, ma che rilegge mentalmente parafrasata in volgare, profondamente aggiornata secondo gli intenti propri del poeta, in versi che le prestano “e piedi e mano” e la dotano di exempla contemporanei e noti. Nel senso letterale del “poema sacro” sono incardinati gli altri sensi interpretativi: allegorico, morale, anagogico (nell’Epistola a Cangrande definiti collettivamente “mistici” o “allegorici”). Dante mirava non solo a un pubblico di laici o, in generale, di chierici, ma anche di predicatori e riformatori della Chiesa – agli Spirituali francescani, e forse non solo ad essi, se la Lectura si fosse diffusa anche presso altri Ordini -, a coloro cioè che con la predicazione avrebbero potuto riformare la Chiesa e con la “lingua erudita” – il suo volgare – convertire il mondo. La riforma, come pure il ristretto pubblico che avrebbe dovuto attuarla, non si realizzò, per le note vicende che travolsero gli Spirituali e il loro stesso libro-vessillo.

La ricerca rovescia la vecchia regoletta del loicare, che Bruno Nardi adduceva a proposito delle presunte fonti dantesche: “a posse ad esse non datur illatio” [1]. Non inventa ipotesi ma mostra testi, non forzandoli né dolcemente sollecitandoli; essi, nel loro esse, argomentano e provano. Poiché non è timida amica della verità, non teme di “perder viver tra coloro / che questo tempo chiameranno antico” (Par. XVII, 118-120). I risultati, dettati dai testi sulla base di norme da essi stessi imposte, sono torre ferma su ferma rupe, che nessun soffiar di venti potrà far vacillare. Sulla nuova terra altre numerose scoperte verranno effettuate, ma nessuno potrà mai ignorarne o negarne l’esistenza se vorrà fregiarsi dell’insegna di storico di quei tempi.

Molti saggi sono apparsi su questo sito, inaugurato nel 2009, accompagnati da pubblicazioni a stampa. Nello stesso anno è stata edita la Lectura super Apocalispim (PDF), della quale è ora disponibile una versione in html. Alcuni canti sono stati esaminati per intero: Inferno II, III, IV, V, X [PDF], XXVI [PDF], XXXII-XXXIII (nell’episodio del conte Ugolino); Purgatorio III, XXVIII; Paradiso XI-XII, XXXIII. Dieci saggi sono dedicati al rapporto tra Dante e Gioacchino da Fiore.

Sostenuta incondizionatamente fin dall’inizio da Ovidio Capitani, e confortata da un fecondo carteggio con Guglielmo Gorni, la ricerca ha registrato per vent’anni il silenzio assordante del mondo accademico. Rimasti i più ignari della sua esistenza, essa certamente lascia sconcertati quanti ne sono consapevoli, fra i quali forse qualcuno si chiede chi sia costui che, estraneo ai circoli dove queste cose vengono sottilmente studiate, garrulus factus, ha intravisto da solo nella sabbia granelli d’oro dai quali la scienza può trarre molte conclusioni. Al di là dell’assoluta novità e complessità della ricerca, che traccia sentieri su una nuova terra ma che richiede fede e dedizione a chi intenda accingersi a una verifica o a una sua continuazione, i silenzi accademici nascono soprattutto da un problema di ambiti di competenza (possono essere trascurati i risibili tentativi di classificare la ricerca nel filone dell’esoterismo dantesco). I “dantisti” non conoscono se non superficialmente la Lectura dell’Olivi e non considerano, salvo rarissimi casi, l’arte della memoria: non sono dunque in grado di confermare o confutare alcunché. Viceversa, nel campo degli studi storici l’Olivi è confinato nell’ambito francescano, mentre Dante è appannaggio della storia della letteratura. Non ha poi giovato il fatto che la Lectura sia rimasta inedita per settecento anni e conosciuta soltanto per estratti, né invita al suo approfondimento la recente (pseudo) edizione critica di Warren Lewis [2]. Si deve aggiungere l’eclisse degli studi storico-religiosi, ben lontani dall’aver superato, dopo più di mezzo secolo, i lavori pionieristici di Raoul Manselli sull’argomento. Si continua così a parlare di Dante teologo e profeta, si cercano intertestualità con le fonti più disparate, si raffinano filologicamente le precedenti edizioni ma si trascura la somma opera escatologica a lui contemporanea, svuotando il poeta di spessore storico. Togliere la Lectura dalla ‘biblioteca’ di Dante, o non valutare compiutamente il gran peso che recò nella stesura del poema, equivale a concepire quella di Agostino senza le Historiae di Orosio, di Cervantes senza i romanzi cavallereschi, di Proust senza Ruskin e Bergson, di Italo Calvino senza Kipling e Conrad. Il confronto con la Lectura, “panno” da cui il buon sartore ha fatto “la gonna” (cfr. Par. XXXII, 139-141) e dunque vade mecum del poeta, riconduce la Commedia nell’ambito storico che l’ha determinata, quando l’escatologismo, come scriveva Arsenio Frugoni, “oltre che ideologia di lotta e di riforma del gruppo spirituale, era anche un vero e proprio sentimento storico” [3].

Giorgio Brugnoli scriveva, a proposito della possibilità che il poeta avesse aderito alle tesi dell’Olivi condannate dal Concilio di Vienne (1311-1312), della “solita censura ideologica e inquisizionale” operata dal “pietismo dantistico imperante” allo scopo di sottrarre Dante all’eterodossia [4]. Eppure sulla Lectura (censurata nel 1318-1319 e condannata da Giovanni XXII nel 1326) Dante ha confermato la propria vocazione di profeta, penetrando la “mira profunditas” del divino eloquio della quale scrive Agostino. All’opposto, sulla ricerca hanno gravato i timori dei guardiani del laicismo integrale su un possibile ‘farsi frate’ dell’autore della Monarchia. Costoro non hanno visto come i temi francescani siano stati nella Commedia, e non solo in essa, rivendicati dal saeculum humanum e, soggetti a una serie infinita di tecniche variazioni, trasferiti in una nuova composizione dove risuonano l’autonomia nell’uso del volgare, la definizione del regime politico, l’ambito della natura e della ragione, la valorizzazione degli autori classici, quelli cioè che sarebbero stati gli ideali laici del Rinascimento.

Dante, il quale non avrebbe mai pensato di non essere compreso, per quanto differentemente secondo i diversi livelli del pubblico lettore del suo poema polisemico, non sfugge alla presa, vuole essere vinto, per lui valgono le parole dell’aquila: “Regnum celorum violenza pate” (Par. XIX, 94). È dunque tempo che i migliori ingegni si pongano la domanda: Quo vadis, Dantes? e al modo dell’“astripeta” aquila ghermiscano i sensi più profondi del “poema sacro”, eseguendo il divino spartito sì che il loro suono, come quello udito da Giovanni a Patmos, diventi “voce di molte acque”.

2. Parodia e Sacra Scrittura

Il rapporto fra Commedia e Lectura si configura come parodia. Nella relazione fra l’ipertesto B (la Commedia) e l’ipotesto anteriore A (la Lectura super Apocalipsim), l’ordine è quello della metamorfosi, cioè della trasformazione: B non parla affatto di A, ma non esiste senza A, nel senso che l’autore lo ha scelto per trasformarlo, secondo norme precise e riscontrabili, dalla prosa latina nei versi in volgare.

Per la Commedia la Lectura super Apocalipsim non è una fonte, bensì il libro della storia delle illuminazioni sapienziali con cui tutto deve concordare. Con l’esegesi dell’ultimo libro canonico, esposta in una teologia della storia che comprende per settenari tutta la Scrittura, la quale a sua volta è forma, esempio e fine di ogni scienza, concorda ogni conoscenza, ogni esperienza, ogni soluzione indipendente data a questioni dottrinali. Virgilio, Ovidio o Lucano, Boezio, Aristotele, Alberto Magno o Tommaso d’Aquino, la stessa Scrittura in quanto tale, le più svariate esperienze poetiche o le conoscenze di astronomia sono, nel poema, tutte fonti ordinate alla Lectura.

Parodiare in versi la Lectura oliviana, storia del disegno provvidenziale, significò per Dante prendere consapevolezza della propria missione di inserire le vicende umane, particolari e generali, in quel disegno facendosi di esso portavoce. I fatti che si svolgono sull’“aiuola che ci fa tanto feroci” sono segni significanti la storia della Provvidenza, secondo quanto scritto nella Monarchia: “divina voluntas per signa querenda est” (Mon., II, ii, 8). Questo principio ha ispirato il lavorìo semantico condotto nei versi del poema, dove personaggi mitologici e storici, antichi e moderni, fenomeni naturali, questioni filosofiche o teologiche vengono fasciati dalla sacralità dei concetti escatologici espressi nella Lectura.

Come all’apertura del sesto sigillo i segnati si distinguono, perché amici di Dio, dalla volgare milizia, così Dante per l’amica Beatrice è uscito dalla “volgare schiera” dei poeti (Inf. II, 103-105). Dante è il nuovo Giovanni (Ap 10, 9-11), dottore della Chiesa che confuta i simoniaci come fossero eretici (6, 5), depositario dell’unica vera lingua (che fu di Heber e ora è nella casa di Pietro; prologo, Notabile XIII) – è la lingua erudita che regge le genti e corregge gli indomiti (11, 1) -; segue Virgilio come san Pietro seguì Cristo alla croce (7, 2), rompe il pozzetto battesimale per salvare dalle mortifere acque dell’erronea fede (8, 11), si rinnova come la pianta francescana (6, 12), percorre le tappe dell’apocalisse e perviene al traguardo prima della loro effettiva conclusione (15, 8). Come l’angelo ingiunge a Giovanni di predicare ancora senza timore a tutto il mondo dopo gli Apostoli, inviscerando il libro dal sapore amaro e dolce insieme, così a Dante, quasi alter Iohannes, viene ingiunto da Cacciaguida di rendere manifesta la sua visione nel “poema sacro”, nuova Apocalisse, anch’essa, come quella di Giovanni, amara nel primo gusto ma poi salutare (Par. XVII, 127-132).

Il volgare di Dante guarda al latino come modello ideale di una nuova lingua universale. Il latino era una lingua per pochi, non bastava più per tutte le necessità espressive. Il latino dell’esegesi scritturale è vicino al volgare; lavorando su questo latino umile – il sermo humilis del quale scrive Erich Auerbach -, Dante diede al volgare la “gloria de la lingua”. Facendo concordare con il libro che registra i segni divini nella storia umana ogni conoscenza, ogni esperienza, ogni soluzione di questioni dottrinali, il volgare della Commedia si pone quale vera clavis universalis del sapere. È la lingua del nuovo evangelista Giovanni, non più solo illustre ma di tutti; l’allegoria non è più finzione ma figura, cioè storia significante della prescienza e provvidenza divina. Il volgare è diventato una nuova “lingua gratiae” come fu l’ebraico, la lingua parlata dal Redentore nel suo avvento nella carne (cfr. De vulgari eloquentia, I, vi, 5-7).

3. Dante profeta

Parodiando la Lectura oliviana, il poeta si fece profeta, non tanto per la previsione di eventi futuri, quanto nel trasferire gli eventi particolari su un piano universale per poi tornare al particolare; un trascorrere fra io e noi proprio di Isaia, Ezechiele e Cristo stesso, che dalla prima terzina (“Nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura”) dà la movenza profetica all’intero poema, nuova Apocalisse scritta da un nuovo Giovanni, nella quale il microcosmo toscano o italico o europeo viene elevato al macrocosmo dei disegni provvidenziali. Non a caso Ignaz von Döllinger, che nel 1887 pose per primo la questione di Dante profeta, concepì la Commedia come un’epica teodicea, un’esposizione del piano divino sull’universo [5].

Lo spirito profetico dà alle vicende un valore esemplare. Tutti i tre più gravi peccati capitali – “superbia, invidia e avarizia” -, secondo Ciacco, cooperano alle divisioni di Firenze, e ne sono concausa (Inf. VI, 74-75). Un particolare fatto cittadino assurge a modello di male universale. Nell’apostrofe che apre Inf. XXVI, il nome di Firenze “si spande” per l’inferno come la fama della città fatta “sì grande” batte le ali per mare e per terra. Il passaggio dal particolare all’universale è ribadito nel cielo di Venere da Folchetto di Marsiglia, che dilata il suo discorso al modo dei profeti: Firenze, pianta di Lucifero, “produce e spande il maladetto fiore”, la moneta che ha traviato il gregge cristiano trasformando i pastori in lupi (Par. IX, 127-132).

Le perverse qualità della donna che siede sulla bestia – Babilonia la grande, la madre delle prostituzioni e degli abomini della terra (Ap 17, 1) – sono appropriate a Bonifacio VIII, a Guido da Montefeltro, all’arcivescovo Ruggieri nella caccia al monte pisano, all’insaziabile Filippo il Bello. Se la confusione babilonica si mostra sul piano dei due poteri universali, il temporale e lo spirituale, essa nondimeno agisce anche a livello individuale dove, come afferma Olivi, ciascuno deve bruciare la propria meretrice interiore. Così la confusione è appropriata anche a Dante (Purg. XXXI, 7, 13), finito nella selva oscura dopo essersi tolto a Beatrice e dato ad altri, quasi specchio individuale della prostituta apocalittica.

Un’altra prerogativa dello spirito profetico, in questo caso tipica dell’autore dell’Apocalisse, è di applicare le figure e le sentenze dei profeti a tempi e fatti diversi da quelli veterotestamentari.

[LSA, prologus, notabile XIII] Tertio elucidat ipsam applicando figuras vel sententias eius ad alia facta et tempora quam in prophetis videantur applicari, ut verbi gratia quando prophete loquuntur de destructione Babilonis non applicant hoc expresse ad illam Babilonem de cuius dampnatione agit sexta visio huius libri, nec sibi aut bestie ipsam portanti ascribunt septem capita et septem reges secundum septem tempora ecclesiastica. […] Item quod Isaias et ceteri prophete dicunt de finali gloria populi Dei fienda sub magno messia, applicat septima visio huius libri ad celestem gloriam cum renovatione orbis post extremum iudicium fiendam. Et sic de ceteris consimilibus advertere potes.

La semantica propria dello spirito profetico, con il suo estendersi e coartarsi, crea lo “spazio esegetico polisemico, quello stesso dei testi sacri”, del quale scriveva Guglielmo Gorni. Così avviene con il “veltro allegorico”, per usare il titolo del celebre saggio dello storico napoletano Carlo Troya (1826). In quanto “veltro” (il cane che ucciderà la lupa, cioè la cupidigia), preso nel semplice senso letterale, appartiene alla fabula, all’allegoria dei poeti, “una veritade ascosa sotto bella menzogna”, come scrive Dante nel Convivio (II, i, 4). Ma la “gonna” del veltro è tessuta con il “panno” del profeta Elia, come offerto dalla Lectura super Apocalipsim. In essa, a seguito di una collazione tra vari passi scritturali, tratti dalla stessa Apocalisse (10, 11; 11, 3-13), da Matteo 17, 11 e da Malachia 4, 5-6, Olivi conclude che nel sesto stato della Chiesa (cioè nel tempo vissuto dal frate e dal poeta) il libro della sapienza cristiana dovrà essere compiutamente aperto, mangiato e nuovamente predicato a tutte le genti e che Elia, insieme all’altro testimone (Enoch), verrà prima del gran giorno del Signore per convertire i cuori dei padri verso i figli e dei figli verso i padri. Così il veltro dalla fabula trascorre alla historia, e l’allegoria dei poeti cede a quella dei teologi, che consiste vedere le vicende di Cristo e della Chiesa come prefigurate nei fatti e nei detti dei profeti dell’Antico Testamento.

Elia si presenta come un uomo spirituale vòlto alla conversione universale e alla generale restituzione di uno stato precedente, precursore dei tre avventi di Cristo (nella carne, nel suo Spirito, nel giudizio) in tre differenti persone, due allegoriche (Giovanni Battista e Francesco) e una letterale (Elia stesso, prima del terzo avvento che coincide con il giudizio finale). Ad Ap 7, 4, Olivi ricorda che quanto più letteralmente il senso dell’esegesi riguarda i beni o i fatti finali, tanto è più spirituale dei sensi allegorici che lo precedono, per cui più letteralmente e propriamente si dice che Dio è vita, sapienza, sommo bene piuttosto che leone o sole o rugiada; il detto più letterale è più spirituale e perfetto di quello traslato e allegorico. Virgilio, parlando del “veltro”, si esprime allegoricamente; dicendo “sapienza, amore e virtute” usa il senso letterale.

Elia invita al convivio spirituale che si svolge dopo la morte dell’Anticristo (Ap 19, 17-18). Incarna lo zelo del giudizio e della vendetta divina contro i peccatori nella casa di Dio. Secondo Gioacchino da Fiore, quello dei quattro animali che, nella quinta visione apocalittica, trasmette ai sette angeli le sette coppe d’oro ripiene dell’ira di Dio (Ap 15, 7) designa il quarto ordine, proprio degli eremiti, del quale fu padre Elia. Questi uccise i profeti di Baal, per comando divino unse Eliseo come profeta, il quale a sua volta unse, per comando di Elia, Ieu come re di Israele e Hazaèl come re di Siria, dicendogli il Signore: “Chiunque sfuggirà alla spada di Hazaèl, lo ucciderà Ieu, e chiunque sfuggirà alla spada di Ieu lo ucciderà Eliseo” (3 Rg 19, 17). A lui si addice pertanto rimettere la lupa nell’inferno (Inf. I, 109-111).

Al veltro è dunque appropriata la funzione di Elia, il quale nel sesto stato viene inviato come profeta di un altro avvento di Cristo (nello Spirito), per invitare al convivio spirituale, per restituire ogni cosa nel pristino stato e convertire i figli verso i padri e i padri verso i figli, per salvare l’Italia, alla quale gli opposti partiti, antichi e moderni, hanno dato i loro morti, giardino dell’Impero fattosi selva, ma infine condotta a umile conversione. Questo tema di pace universale si congiunge con quello della “radice di David”, per cui il veltro nascerà anch’egli, come Cristo, dalla progenie di David, radice di quanti vennero prima e dopo di lui, mediatore tra padri e figli, tra vecchio e nuovo. La nascita tra feltro e feltro – inter telam et telam (l’inciso è di Gioacchino da Fiore, citato da Olivi ad Ap 12, 6) – è concordia fra la Scrittura antica e nuova, e concordia fra i cieli, rotanti nella nuova migliore disposizione dopo la discesa nella carne, al tempo di Augusto, di Colui che li ha fatti (cfr. Convivio, IV, v, 7).

Pregno di tanti e tali significati, per i quali la lettera della parola racchiude immagini plurisense, il veltro perde il valore di allegoria dilettevole al modo dei poeti e assume quello di allegoria necessaria al modo dei teologi; non è più una verità nascosta sotto una bella menzogna, ma è “figura” di eventi storici. La parodia poetica, seguendo il metodo dell’autore dell’Apocalisse, applica a personaggi e situazioni diverse quanto nell’esegesi è proprio di Elia. Più personaggi sono apparsi nella storia della Chiesa in “figura” di Elia, prima Giovanni Battista, poi Francesco d’Assisi. Così il veltro potrà riferirsi a più soggetti.

Virgilio, nel pronunciare la profezia, non conosce il tempo della venuta del veltro; né tale tempo conosce Dante, il quale nel quinto girone della montagna, dove viene purgata la cupidigia della quale la lupa è simbolo, si rivolge al cielo invocando: “quando verrà per cui questa disceda?” (Purg. XX, 13-15). Certamente, però, l’antico poeta pagano che aveva cantato l’avvento del novum saeculum augusteo, e che ora rinnova la profezia nel moderno tempo cristiano, pensa a un imperatore. Non diversamente pensava il nuovo Virgilio, che componeva i versi quando si annunciavano grandi eventi, dopo che Enrico VII aveva conseguito ad Aquisgrana, il 6 gennaio 1309, la corona di Germania e si programmava la spedizione in Italia per conseguire la corona imperiale. Ed è ben verosimile che le nuove speranze di palingenesi universale trovassero conferma in un’opera come la Lectura super Apocalipsim di Olivi, storia della salvezza collettiva e preconio di un novum saeculum già operante, dando così vita al “grandioso discorso con se stesso e con gli uomini” sul quale si interrogava Antonino Pagliaro. Ma la vita terrena dell’“alto Arrigo” si concluse a Buonconvento il 24 agosto 1313, per cui Dante trasferì parte delle prerogative del veltro – come quelle di Elia – ad altra persona, a Cangrande della Scala, vicario imperiale.

Il veltro è in ogni caso allegoria imperiale. Il fatto che assuma qualità ‘spirituali’ (“Questi non ciberà terra né peltro, / ma sapïenza, amore e virtute”) non deve far pensare a un religioso o a un papa. Il Monarca possiede di per sé tali qualità. Per la sua autorità, infatti, risulta “remota cupiditate omnino”, con la conseguenza che prevale la carità, la quale dà vigore alla giustizia e alla “recta dilectio” degli uomini. Per mezzo della giustizia corroborata dalla carità, il Monarca realizza il vivere in pace, “inter alia bona hominis potissimum” (Monarchia, I, xi, 11-14). Anch’egli, a suo modo, partecipa dell’altissima paupertas preconizzata da Olivi.

Il veltro, “figura” di più persone operanti nella storia, è dunque soggetto alle mutazioni senza tregua della Fortuna, della quale dice Virgilio a Inf. VII, 73-96. Alla fine, però, tornerà “giustizia e primo tempo umano”, e la “maladetta lupa” sarà uccisa e rimessa nell’inferno, per opera del veltro non più allegorico ma letterale, come avverrà con il ritorno del reale profeta Elia, nella persona del Monarca la cui giurisdizione “terminatur Occeano solum” (Monarchia, I, xi, 12).

4. Il viaggio

La discesa per gradi dal vertice della perfezione al fondo, con la conseguente necessità di risalire alla carità originaria (caritas prima: [Ap 2, 4] “Per caritatem ergo primam intelligit non solum primam tempore, sed etiam maioritate et melioritate”), a poco a poco venuta meno, è uno dei temi più importanti dell’istruzione data al vescovo di Efeso, la prima e la metropolita delle sette chiese d’Asia, di cui tratta la prima visione apocalittica. Il tema, attorno al quale ruota una rosa ricca di motivi, è oggetto di molteplici variazioni nel poema, prestando in primo luogo un senso spirituale all’andamento del viaggio.

Nella selva Dante si ritrova. L’espressione “mi ritrovai” (Inf. I, 2) non ha solo il significato di casuale capitare in un luogo, ma corrisponde anche al ‘recuperare’ (il verbo è di Riccardo di San Vittore), ravvedendosi, il livello di carità iniziale cui viene esortato il metropolita efesino. Come ben vide il Pascoli, “a trentacinque anni si ritrovò. Ciò pare detto in tono di vergogna, di confessione amara, come se noi dovessimo aggiungere un ‘finalmente!’ che esso tace”. La diritta via, come sottolineato dal Landino, era “smarrita” e non “perduta”, quale quella di chi ritorna alla virtù dopo essere trascorso nel vizio: così da quanto Giovanni scrive alla chiesa di Efeso si desume chiaramente, secondo Olivi che commenta la fonte riccardiana, che la carità originaria può essere diminuita senza che si perda tutta.

Al termine del viaggio, Dante, nel cercare di comprendere come nella sua “vista nova” l’immagine umana di Cristo si convenga e trovi luogo nel cerchio, si descrive come il matematico tutto preso inutilmente a risolvere il problema della quadratura del cerchio. Le sue ali non sono capaci di tal volo, per cui egli riconosce umilmente la propria fragilità e nullità, ma un lampo percuote la sua mente facendole venire ciò che voleva, cioè la chiara visione del mistero dell’incarnazione. Il motivo del ritrovare proviene dal recuperare il grado di perfezione originario (l’aurea prima carità) al quale viene invitato il vescovo di Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia (Ap 2, 5; prima visione): il “non ritrova, pensando” del finale del poema (Par. XXXIII, 133-135) corrisponde così al “mi ritrovai per una selva oscura … che nel pensier rinova la paura” dell’inizio.

L’Inferno canta la durezza lapidea, l’impetrarsi, il parlare duro di cose dure a dirsi, il duro giudizio; è il luogo del senso duro della scritta al sommo della porta, dei duri lamenti, dei duri demoni, dei duri veli del gelo, della gravezza. Nelle virtù, come si sale per gradi al culmine, così si discende a poco a poco dal più alto all’infimo livello. Tale è la discesa graduale “giù per lo mondo sanza fine amaro”; come nella statua di Nabucodonosor ad un certo punto il rame sonoro si trasforma nel ferro aspro e duro. Esempio di questo discendere nel male per poi partirsene risalendo è Virgilio il quale, per allontanarsi dall’inferno, usa come scala il pelo di Lucifero, prima scendendo gradatamente “di vello in vello” con Dante avvinghiato al collo, poi capovolgendosi all’altezza del femore per risalire verso l’uscita (Inf. XXXIV, 70-84).

La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che corrispondono ai sette stati della storia della Chiesa, cioè alle categorie con cui Olivi organizza la materia esegetica. Questo ordine interno è registrabile per zone progressive del poema dove prevale, tramite le parole-chiave, la semantica riferibile a un singolo stato. È un ordine dirompente i confini letterali stabiliti dai canti e da tutte le divisioni materiali per cerchi, gironi, cieli. Ogni stato, che ha differenti inizi, è concatenato per concurrentia, come le maglie di un’armatura, con quello che precede e con quello che segue. Si possono in tal modo redigere mappe che comprendano l’ordine spirituale della Commedia. La ricerca, collocata su un sito per sfruttare gli spazi offerti dalla rete, è pervenuta a una Topografia spirituale della Commedia, dove per quasi ogni verso, o gruppo di versi, collegamenti ipertestuali conducono al “panno” esegetico fornito dalla Lectura super Apocalipsim, sul quale il “buon sartore” ha fatto “la gonna”.

La persistenza di un “panno” – cioè di un altro testo da cui trarre i significati spirituali del poema, materialmente elaborati attraverso le parole – è anche servita a mantenere l’unità e la coerenza interna dell’ordito. Si può supporre che il poema sia stato pubblicato per gruppi di canti non più modificabili: sempre stava innanzi al poeta la medesima esegesi teologica con le innumerevoli possibilità di variazioni tematiche e di sviluppi.

Il viaggio ultramondano, tessuto con figure di questo mondo, si rispecchia nei periodi della storia dei segni divini scritti nel Libro: l’Antico Testamento, chiuso nella sua durezza lapidea (Inferno); la vita della Chiesa nei suoi sette periodi (Purgatorio); lo stato delle anime beate in attesa della resurrezione (Paradiso).

■ Nell’Inferno vige l’imposizione data a Daniele dall’angelo sotto il sesto sigillo dell’Antico Testamento: “Ora tu, Daniele, chiudi queste parole e sigilla questo libro fino al tempo stabilito” (Dn 12, 4), che era la sesta età nella quale apparve Cristo e in particolare il sesto stato della Chiesa nella quale il libro doveva essere più pienamente aperto, non però ai malevoli e ai maldisposti. Questa durezza è rotta dall’invito di Dante ai dannati perché parlino. Far parlare liberamente, per dettato interiore, è la principale prerogativa del sesto stato – la nuova età che tanto s’aspetta, quella che ode del “dolce stil novo” e delle “nove rime” -, ed è tema che la poesia canta per intero, sia pure per un attimo, anche nella vecchia roccia infernale. Appartiene alla sesta chiesa il parlare liberamente di Cristo – ad essa è dato l’“ostium apertum”, che è “ostium sermonis” – , il sentire per dettato interiore, l’aprirsi della volontà. Appartiene alla sesta chiesa anche il far venire quelli che si dicono Giudei (coloro che glorificano Dio) senza esserlo, mutati nel cuore e disposti a farsi battezzare e governare. Questo far venire a parlare equivale all’invito dello Spirito di Cristo a convivare, a venire con desiderio e volontario consenso, con “disio” e con “velle”, in una pausa di pace nell’eterna dannazione. All’“affettüoso grido” del poeta le ombre di Francesca e Paolo vengono “dal voler portate” verso un momento di mutazione, sebbene limitata al successivo colloquio. Tutto l’Inferno è un contrappunto fra la durezza del giudizio e l’apertura per la parola dirompente, fin che essa dura, la pena. Un’apertura che si esprime in varie forme: muoversi sospirando nel Farinata prima immobile, ‘crollarsi’ quasi per terremoto interiore dello ‘schivo’ Ulisse, convertirsi del vento in voce in Guido da Montefeltro, tornare indietro nel cammino assegnato o separarsi dai compagni di pena, essere sforzati a parlare anche malvolentieri, non poterlo negare o mostrare fretta di farlo, arrestarsi obliando il martirio, levarsi per poi ricadere, sollevarsi da atti bestiali per ritornare a essi dopo aver parlato, come nel conte Ugolino. In tante lingue, che parlano come per sé stesse mosse, sta un solo desiderio, il vivere ancora nel libro che è stato altrui aperto.

■ Dopo le prime cinque età del mondo (corrispondenti all’Antico Testamento, la gioachimita età del Padre), che hanno segnato la discesa a spirale per i cinque cicli settenari dell’Inferno, con il Purgatorio inizia la sesta età, quella di Cristo (l’età del Figlio), divisa in sette periodi, corrispondenti ai sette stati della Chiesa. Dapprima, nel cosiddetto ‘antipurgatorio’, si registrano in successione temi prevalenti dei primi cinque stati. Il sesto stato della sesta età (con cui si apre l’età dello Spirito) inizia con l’apertura della porta di san Pietro (la porta del Purgatorio). Questo sesto stato procede anch’esso con andamento settenario, per cui ha sette momenti, coincidenti principalmente con un girone della montagna, ma non del tutto, perché sempre l’ordine spirituale del poema rompe i confini letterali e le divisioni materiali, concatenando i temi di uno stato prevalente con quelli dello stato che precede e con quelli dello stato che segue e intrecciandoli con temi di tutti gli altri stati.

È spiegato nel Notabile VII del prologo della Lectura che il sesto stato della Chiesa è il secondo stato di Cristo e ha i suoi sette tempi per cui la Chiesa, come fosse una sfera, si ricongiunge circolarmente al primo apostolico tempo. Il settimo dei sette momenti del sesto stato della Chiesa coincide con il settimo stato generale della Chiesa, che nel poema corrisponde in parte all’ultimo girone della montagna (il settimo, dove si purgano i lussuriosi) e in parte all’Eden, con cui si chiude la seconda cantica.

Il Purgatorio dunque, secondo il senso spirituale, è la storia della Chiesa che corre verso il suo sesto stato, punto di riferimento di tutte le vicende umane, antiche e moderne, che ad esso cooperano. Non è casuale che nel sesto girone della montagna sia chiarificata e riconosciuta, nel colloquio con Bonagiunta da Lucca, la poetica delle “nove rime” di Dante, già “sesto tra cotanto senno” cooptato nella “bella scola” dei poeti del Limbo.

La vasta zona dedicata al sesto momento del sesto stato della Chiesa ha il suo inizio nel forte terremoto che scuote la montagna mentre Dante e Virgilio si trovano ancora nel quinto girone (Purg. XX, 124-141).

Il settimo stato dell’Olivi si realizza parte in questa vita (come pregustazione in terra della gloria eterna, cioè fin sulla cima della montagna) e in parte nella futura (nel senso della quiete delle anime beate in attesa della resurrezione, che è la materia del Paradiso).

■ Il Primo Mobile è il nono e penultimo cielo, ma è il sesto se si parte dal cielo del Sole. È anche il cielo più segnato dal tema del “punto”, cui è assimilato il sesto stato. Questo consente di ricostruire l’ordine spirituale del Paradiso ponendo la cerniera nel quarto cielo del Sole. Con il terzo cielo di Venere termina infatti il cono d’ombra gettato dalla terra, secondo la dottrina di Alfragano (Par. IX, 118-119), mentre prima di descrivere l’ascesa al cielo del Sole il poeta invita il lettore a rivolgersi “a l’alte rote” (Par. X, 7-27). Senza la cesura recisa che, nella prima cantica, divide i dannati puniti all’interno della città di Dite da quelli che ne stanno fuori e, nella seconda cantica, separa le anime purganti nei sette gironi della montagna dalle anime che attendono fuori della porta (il cosiddetto ‘antipurgatorio’), anche nel Paradiso gli spiriti che si manifestano nei primi tre cieli della Luna, di Mercurio e di Venere (spiriti che mancarono ai voti, spiriti che furono attivi per conseguire onore e fama, spiriti amanti) si distinguono per minore perfezione rispetto a quelli che appaiono nei cieli seguenti.

I dieci cieli del Paradiso si mostrano pertanto ordinati in due gruppi di settenari, corrispondenti agli stati della Chiesa (e alle loro prerogative) secondo Olivi, parzialmente combacianti (da 1 a 7 e da 4 a 10: coincidono gli ultimi quattro numeri del primo gruppo e i primi quattro del secondo).

5. Il mistero del “sacrosanto segno”

Dante […] non si sarebbe mai sognato di non poter essere compreso. Che sia tanto difficile farlo, non dovrebbe condurci a rinunciarvi in favore di un arbitrio tutto calato nel punto di vista del lector. L’ermeneutica non può prescindere da un’ontologia della creazione poetica: se ne prescinde, è lettura del nulla. Questo è l’unico ma grandioso mistero, con cui ha a che fare ogni lettore di Dante (incomparabile con quei misteriucci da quattro soldi, con cui si sono misurati gli Aroux e i Guénon): il mistero del segno, o di quel sistema di segni, che ha racchiuso un mondo intero in un insieme d’immagini plurisense. Con questo mistero dobbiamo fare i conti.

|

Andare oltre la sfera letteraria offriva il mezzo grazie al quale Dante poteva rivendicare per la Commedia quel ruolo attivo nella storia che, normalmente, era al di là delle possibilità di un libro scritto da un autore umano. Offriva pure il modo […] per suggerire la posizione privilegiata che la poesia e, specificatamente, la Commedia, potevano legittimamente aspirare ad avere nella vita dell’umanità. I debiti che Dante ha nei riguardi della Bibbia e della sua allegoria sono enormi. Nessun scrittore umano poteva donare al poeta la possibilità di travalicare i confini della letteratura e, quindi, di intervenire in maniera diretta nella storia provvidenziale. Al tempo stesso […], senza l’esempio concreto di questi altri autori, egli non avrebbe mai potuto comporre la Commedia. Alludendo a loro e alle loro opere, Dante ricorda, sì, i limiti della scrittura umana, ma anche i suoi tantissimi pregi.ZYGMUNT G. BARANSKI, Dante e i segni. Saggi per una storia intellettuale di Dante Alighieri, Napoli 2000, p. 125. |

La Commedia è un universo di segni. I segni sono imagines agentes di un’ars memorandi riservata a un preciso pubblico, fra i molti possibili lettori del poema, e allo stesso autore. Il fatto che gruppi di terzine numericamente corrispondenti, a diversi stadi della Commedia, contengano parole-chiave che conducono alla medesima pagina esegetica sembra indicare che queste parole, se dovevano essere per il lettore spirituale signacula mnemonici di un altro testo, erano per il poeta anche segni del numero dei versi, ‘luogo’ dove collocare i medesimi signacula in forma e contesto diversi (cfr. alcuni esempi).

I segni inseriscono le vicende narrate dalla lettera dei versi in un sacro processo storico, sono segni della volontà e provvidenza divina. Quanto Olivi scrive della storia della Chiesa e della gloria di Cristo viene nella Commedia diffuso su tutte le persone e le forme, antiche e nuove, del nostro mondo con le sue passioni. Dante fece uscire, aggiornandola, la Lectura dal mondo francescano per riversarne i valori sul “saeculum humanum”, sulla sua letteratura e sulle sue nuove esigenze – la lingua, la filosofia, la dimensione politica, la valorizzazione degli autori classici – su quelli che sarebbero stati gli ideali laici del Rinascimento, mentre veniva meno il senso di una storia sacra della salvezza collettiva, della quale la Lectura fu l’estrema espressione.

Numerosi segni, dunque, aprono nei versi i significati dottrinali, chiari per chi già li conosce, cioè per chi possiede la chiave, che è la Lectura super Apocalipsim. Si tratta di passi esegetici ai quali si fa riferimento più volte nel poema, dove i temi subiscono numerose variazioni e intrecci con altri. Legare parole, scriveva Dante nel Convivio (IV, vi, 3-4), è per eccellenza “arte musaica”, propria cioè dei poeti. Quest’arte, nella Commedia, è diventata intreccio di segni, in un’opera il cui senso – come afferma il suo stesso autore (Epistola XIII, 20-22 [7]) -“non est simplex sensus, ymo dici potest polisemos, hoc est plurium sensuum; nam primus sensus est qui habetur per litteram, alius est qui habetur per significata per litteram”.

“Nel mezzo del cammin di nostra vita” racchiude, incardinato nel senso letterale riferito al trentacinquesimo anno dell’autore, il riferimento a Cristo mediatore, la cui vita deve essere dalla nostra perfettamente imitata e partecipata. “Mi ritrovai” fa segno del recupero della prima carità, smarrita ma non del tutto perduta (2, 5); “selva” significa la Giudea, ostinata e dura persecutrice di Cristo e della donna (la Chiesa), che da essa fugge (12, 6); “oscura … diritta” sono aggettivi che rinviano ai temi dell’oscurità e dell’erronea interpretazione della Scrittura propria degli eretici (6, 5); “smarrita … nel pensier rinova … Io non so … tant’era pien di sonno …” trasferisce sul personaggio-autore l’intorpidimento rimproverato al vescovo di Sardi, la quinta delle chiese d’Asia, che viene invitato a ripensare la prima grazia gratuitamente ricevuta (3, 3). Nel susseguirsi della notte angosciosa trascorsa nella selva, poi del mattino di riposo e di speranzosa salita al colle, e infine dell’incontro con Virgilio che lo invita a seguirlo per luoghi eterni (un viaggio che equivale a sostenere una guerra), Dante veste i panni di Pietro, il quale dopo aver trascorso una notte di tribolazione senza pescare, prova al mattino la gioia di una gran pesca e del pranzo, ma subito dopo Cristo lo invita a seguirlo, cioè alla croce: il parodiato passo di Giovanni 21, 4-19 è in una citazione dall’Expositio in Apocalypsim di Gioacchino da Fiore che apre l’esegesi oliviana dell’angelo del sesto sigillo (7, 2).

La fabula diventa subito historia sacra: il “pelago”, dall’“acqua perigliosa”, fa segno del senso letterale della Scrittura (4, 6); la fuga al “colle” o “dilettoso monte” ricalca la fuga ai monti di quanti vengono scossi per paura dal terremoto in apertura del sesto sigillo (6, 12-17); le tre fiere sono una soggetta a sviluppo (cfr. infra); la lupa, che le riassume tutte, è parodia della bestia saracena (il cavallo pallido in apertura del quarto sigillo: 6, 8); Virgilio incarna l’angelo del sesto sigillo che rimuove l’impedimento frapposto dagli angeli malvagi (7, 1-2); la parodia fregia con le prerogative del sesto angelo anche il tempo primaverile che invita alla salita solo concepita (7, 2); il poeta che nella tentata ascesa acquista, perde e piange ripete il lamento dei mercanti che hanno perduto ogni speranza di commercio con Babylon, la grande città incenerita (18, 10-11.19); il viaggio che è necessario egli compia per conseguire la salvezza rinnova l’uscita da Babilonia preconizzata dagli antichi profeti (18, 4); Virgilio lo trarrà “per loco etterno” come l’angelo trae Giovanni, “per verbum eruditionis”, alla comprensione di cose spirituali (17, 1).

Virgilio, l’“antico poeta”, si offre nella “diserta piaggia” vestito dei panni del Cristo uomo (cfr. infra). In quanto “fonte”, l’Eneide equivale a un libro della Scrittura, dal quale deriva “di parlar sì largo fiume” in quanti la commentano (aggiornandola; 8, 10). I versi di lode a Virgilio sono parodia di parte dell’esegesi dell’istruzione data a Efeso, la prima delle sette chiese d’Asia, e al suo vescovo, minacciato dello spostamento del candelabro, cioè della “translatio” del primato ad altra chiesa; esse adombrano un’idea di onorevole “translatio” del primato poetico da Virgilio a Dante (2, 5).

Dante applica all’Impero la concezione che Olivi ha della Chiesa. La storia di Roma è la manifestazione dei segni di Dio, che attuano in terra la sua volontà, una con quella del cielo e con quella di Roma stessa. Questi segni, nelle parole di Giustiniano in Par. VI dettate dal “sacrosanto segno” dell’aquila, hanno un andamento settenario, quello proprio dei sette stati della Chiesa, per cui quanto anticamente avvenuto prima di Cristo si mostra come ordinata e progressiva prefigurazione della nuova storia, che è insieme della Chiesa e dell’Impero.

Un “victoriosus effectus” – la vittoria dei forti anacoreti del quarto stato della Chiesa (2, 26-28), “alti ” come le stelle (8, 12: quarta tromba) – uscì dalle imprese (“l’alto effetto”) di Enea, eletto nel cielo per padre dell’alma Roma e del suo impero, “lo quale al quale, a voler dir lo vero, / fu stabilito per lo loco santo / u’ siede il successor del maggior Piero”. Per questo Dio gli concesse di andare da vivo “ad immortale secolo” per ascoltare dal padre Anchise “cose che furon cagione / di sua vittoria e del papale ammanto” (Inf. II, 13-27). Al quarto stato appartengono le forti e virtuose opere corporali – le res gestae -, che invece difettano al sesto (lo stato in cui vive Dante), nel quale la “porta aperta” supplisce al difetto di forza e alla modica virtù (Ap 3, 7-8). Gaeta, il luogo al quale Enea diede il nome della sua nutrice, prefigura il tema della Chiesa nutrice dei fedeli (12, 14). Il veltro, figura imperiale, e l’Italia sono parodia di esegesi escatologica, cioè di storia sacra. La stessa Monarchia è essemplo umano dell’essemplare divino del voto evangelico di altissima povertà.

6. La “chiave di canto”: l’imitazione di Cristo

Il primo verso del poema – “Nel mezzo del cammin di nostra vita” – fa coincidere il riferimento letterale all’età anagrafica dell’autore (i trentacinque anni) con il fine stesso del viaggio: l’imitazione di Cristo, centro del tempo che sta in mezzo alla nostra vita e che cammina visitando con cura tutte le chiese presenti e future, cioè l’intera storia dei disegni divini che ricade sui tempi moderni. La singolare ed esemplare vita di Cristo, imposta agli Apostoli e scritta nei Vangeli, deve essere dalla nostra vita perfettamente imitata e partecipata e porsi come fine di ogni nostra azione (LSA, prologo, Notabile VII).

Poiché ‘ritrovare’ ha nell’esegesi il preciso significato di recuperare il perduto grado di perfezione originario (l’aurea prima carità: Ap 2, 5), le parole “nel mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai” fanno cenno del ritrovarsi in Cristo. Al termine del viaggio, il “non ritrova, pensando”, riferito al geometra tutto preso inutilmente a risolvere il problema della quadratura del cerchio (Par. XXXIII, 133-135), corrisponde al “mi ritrovai per una selva oscura … che nel pensier rinova la paura” dell’inizio. In entrambi i casi vi è l’intervento della Grazia, nel non nuocere della selva e nella mente del poeta che comprende come la figura umana, cioè Cristo incarnato, possa convenire al cerchio divino. Anche la filigrana dell’ultimo verso del poema – “L’amor che move il sole e l’altre stelle” – è fortemente cristocentrica: lo Spirito di Cristo, Dio e uomo, permea l’universo e gli uomini nella loro storia.

Cristo conosce bene ogni atto o pensiero, come colui che tiene tutti i vescovi sotto di sé, e come colui che sta in mezzo, visita, scruta, penetra subitamente, esamina. Egli è il loro giudice e signore onnipotente che li tiene e li esamina con circospezione. È il pio pastore che protegge e custodisce, e per questo li tiene e li visita camminando.

Il tema del “perambulare”, del visitare con la pietà del pastore che cura il proprio gregge, affiora nelle prime parole di Francesca, che si rivolge al poeta: “pius pastor eos … semper tenens et visitans – O animal grazïoso e benigno / che visitando vai per l’aere perso / noi che tignemmo il mondo di sanguigno … poi ch’hai pietà del nostro mal perverso” (Inf. V, 88-93).

Fra coloro che morirono di morte violenta e che purgano attendendo il tardivo pentimento, Buonconte da Montefeltro prega Dante di aiutare il proprio desiderio di pace “con buona pïetate”, procurandogli lui le preghiere che abbrevino la pena, poiché “Giovanna o altri non ha di me cura” (Purg. V, 85-90; da notare, al verso 89, il termine cura, simmetrico a visitando, posto al medesimo verso di Inf. V). L’accorata tristezza di Buonconte, che non ha più nessuno in terra che voglia pregare per lui, è memore delle parole di Matteo 9, 35-36 (citate ad Ap 22, 2 con riferimento al Lignum vitae di Bonaventura) su Cristo pietoso che “andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando e curando ogni languore, e vedendo le folle ne provò compassione, poiché erano come pecore senza pastore”. I personaggi incontrati vedono in Dante l’imitatore di Cristo.

La grande parodia fornisce, nel suo carattere polifonico, “e piedi e mano” alle perfezioni di Cristo sommo pastore, appropriandole liberamente ai dannati, come note dissonanti che suonano quanto è da Lui estraneo e diverso, ai purganti e ai beati; di esse si fregiano Virgilio, Caronte o Catone: manto (Ap 1, 13), capelli (1, 14), occhi (1, 14), piedi (1, 15). Il tema di Cristo radice di David e leone di Giuda che risorge ad aprire il libro segna Ezzelino da Romano, Cunizza e Sordello (5, 5). La virtù che ha fatto degno di reverenza il segno dell’Aquila “cominciò da l’ora / che Pallante morì per darli regno” (Par. VI, 34-36). Il figlio del re Evandro, che morì combattendo per Enea contro Turno, è figura di Cristo che, come affermato ad Ap 1, 6, ha sublimato l’uomo al suo regno e al sacerdozio e a cui spetta la gloria e l’impero nei secoli dei secoli (si tratta del sesto primato di Cristo in quanto uomo).

Cristo è duplice guida, dapprima voce esteriore e luce intellettuale, poi interiore gusto e sentimento d’amore (2, 7): si invera in Virgilio che nell’Eden lascia il campo a Beatrice. L’esperienza del gusto segna l’ascesa al cielo (19, 17-18). Al termine del viaggio, un’altra guida, san Bernardo, funge da “doctor anagogicus” che trae il discepolo all’alto monte del sovrasenso (21, 1-2.9).

La selva, “tant’ è amara che poco è più morte”, fa segno della passione di Cristo, che l’impaziente conte Ugolino non ha saputo sostenere (4, 6); le tre fiere designano gli eserciti contrari a Cristo (6, 3-4).

Virgilio è “simile” al Figlio dell’uomo (1, 13; 22, 16); dell’umanità di Cristo conserva la fragilità che deriva dall’essere soggetto a morte, passione, infermità, abiezione: “chi per lungo silenzio parea fioco” (Inf. I, 63); mantoano, si fregia del manto dell’efod sul quale sono rappresentati i “parentum magnalia” (1, 13); ha cantato il canto della giustizia e della pietas filiale (15, 2-4).

In un apposito studio si è evidenziato come la quantità dei temi esegetici, la loro idoneità ad essere rivissuti da un singolo individuo e appropriati ad altri, la contiguità nello spazio testuale, la peculiarità per cui l’Olivi non può essere confuso con altri autori insinuano il serio e legittimo dubbio che l’Expositio in Canticum Canticorum del frate di Sérignan sia stata il “panno” per la “gonna” della Vita Nova come, più tardi, la Lectura super Apocalipsim lo sarebbe stata per il “poema sacro”. Un lavorio intertestuale ancora acerbo, commisto con altre fonti (non escluse altre opere dello stesso Olivi, volutamente parodiate), volutamente criptico, e tuttavia segnante il decisivo passaggio dalla spersonalizzata e astorica esperienza stilnovistica al suo inserimento in un’organica storia, universale (perché tale è la storia di Cristo e della Chiesa) e insieme dell’individuo. La storia del nuovo amore per Beatrice, imitatrice di Cristo, e delle prove e battaglie interiori sostenute dall’anima del poeta ‘disponsata’ ad Amore, sarebbe diventata la storia del viaggio verso di lei, del nuovo visionario Giovanni che avrebbe predicato ancora al mondo le cose, che s’affrettano, necessarie alla salute. Il risultato non è un libro devozionale né un trattato sulla contemplazione – un nuovo Benjamin emulo di Riccardo di San Vittore -, ma una storia reale assurta a storia sacra della salvezza collettiva. La legge di Cristo, di cui dice Olivi esponendo Matteo 11, 4-6, è la legge di Beatrice, non una ‘santa’ qualsiasi, ma la vera imitatrice del Redentore.

L’imitazione di Cristo – il tema che impregna il primo verso del poema – non è intesa in un senso genericamente morale; essa ha valore storico, di un nuovo avvento in terra del Salvatore nella persona dei suoi discepoli mossi dallo Spirito, di un compimento della Redenzione per mezzo di una nuova lingua universale quale il latino, “lingua gratiae” al pari dell’ebraico, la lingua parlata da Cristo.

L’imitazione di Cristo, che si realizza nella parodia in versi della Lectura super Apocalipsim, opera ispirata dal cristocentrismo di Bonaventura, permea ogni aspetto del saeculum humanum dandogli una veste sacra. Non si tratta di ascetismo, come scrisse Benedetto Croce: “Ciò che nel Paradiso non si trova, perché è estraneo all’anima di Dante, è la fuga dal mondo, il rifugio assoluto in Dio, l’ascetismo. Egli non vuol fuggire il mondo, ma istruirlo e correggerlo e riformarlo, e dargli a compimento la beatitudine celeste” [6]. Tanto che perfino l’Empireo, “il ciel de la divina pace”, non si sottrae alla rimembranza dei feroci fatti della vita terrena quando Beatrice, mostrando il trono riservato all’“alto Arrigo”, vitupera l’ambiguo comportamento di Clemente V: “E fia prefetto nel foro divino / allora tal, che palese e coverto / non anderà con lui per un cammino” (Par. XXX, 142-144).

Né l’imitazione di Cristo è assimilabile alla devotio moderna di Gerardo Groote e di Tommaso da Kempis. La Lectura pone un nuovo rapporto tra l’universalità dei disegni divini e la persona umana. I sette stati non sono solo periodi storici relativi alla Chiesa nel suo complesso, ma anche modi di essere della persona, habitus. Così la storia della salvezza procede nei sette generali periodi della Chiesa crescendo e sviluppandosi come un individuo, rivolta alla perfezione della maturità più che ai suoi apostolici tempi iniziali. Non solo la Chiesa può essere considerata un individuo in sviluppo, ma anche lo stesso Ordine dei Minori. Alla terza apertura del sesto sigillo, nuovi Giovanni vengono inviati a predicare al mondo come al tempo degli Apostoli. Ma Giovanni non designa solo un Ordine, perché Olivi lascia aperta la possibilità di rivelazioni individuali, avute da “singulares persone”, perfetti imitatori di Cristo votati, con la loro “lingua erudita”, al compito della conversione universale (LSA, cap. X, Ap 10, 11). L’ultima opera di Olivi riguarda l’intera umanità e, al tempo stesso, gli individui nel loro sviluppo storico. Gli angeli apocalittici si incarnano in uomini angelici come Francesco; le perfezioni attribuite a Cristo possono essere appropriate per analogia alle persone (ibid., cap. I, Ap 1, 12-18); i seniori assistenti al soglio divino, in principio della seconda visione, possono designare i più sapienti in ogni tempo (ibid., cap. IV, Ap 4, 4). A proposito dell’eventualità, sostenuta da Olivi, che singole persone possano essere destinate, come l’autore dell’Apocalisse, alla conversione universale, non si può pertanto non menzionare la contemporanea visione di Dante esposta nel suo “poema sacro”.

Certamente la posterità di Olivi sarà tutta a favore dell’individuo. Quel gruppo di persone, o anche una sola persona illuminata, ascolterà una voce dal cielo che, secondo Gioacchino da Fiore, va al di là della stessa Scrittura (LSA, cap. X, Ap 10, 8). Quella stessa voce che per Olivi è pur sempre Scrittura data e spiegata interiormente, dallo Spirito interno dettatore, accenderà le rivelazioni ultra Scripturam di Arnaldo da Villanova, di Angela da Foligno, di Roberto di Uzès, di Giovanni da Rupescissa, di Maria Robine, dell’infante Pietro d’Aragona, di Caterina da Siena, di profeti e mistici nei quali “rivelazioni superiori alla Scrittura acquistano autorità perché si trasformano in eventi, i quali eventi nel loro stesso accadere dicono tutto sui piani di Dio sulla storia e sui doveri cristiani” [7].

Se vi sono alcuni aspetti comuni fra Olivi e la devotio moderna del XV secolo – l’interiorità di marca agostiniana, il sentimento del gusto, il valore francescano attribuito al Cristo uomo, il subentrare del dettato dello Spirito alla dottrina esteriore -, essi nella Lectura vengono inseriti in uno sviluppo storico-escatologico. Come l’individuo cresce gradualmente, così l’illuminazione procede nella storia per tappe sempre più ampie; la piena interiorità viene raggiunta soltanto nel sesto e settimo periodo della Chiesa. Nell’esegesi dei segni divini nella storia, il mistico Riccardo di San Vittore è sempre giustapposto e contemperato con la prospettiva storica di Gioacchino da Fiore.

Se per Olivi i veri valori sono dell’ordine dello Spirito, non per questo la sua teologia è antintellettualistica, come non lo fu la Scolastica alla quale apparteneva: “La ‘sagesse’ chrétienne des maîtres du XIIIe siècle, en plein évangélisme cependant, dans l’essor des Ordres mendiants, avait réalisé un équilibre que la ferveur su XVe siècle ne conçoit plus” [8]. Un intero periodo storico, il terzo stato della Chiesa, appartiene alla razionalità dei dottori, che confutano le eresie.

Olivi detesta Aristotele (in realtà il suo bersaglio è Tommaso d’Aquino, che l’ha introdotto nella filosofia cristiana), ma mostra di averne una conoscenza approfondita e di usarne le argomentazioni. Parodiando la Lectura super Apocalipsim, Dante dà una veste sacra allo Stagirita; il Monarca è assimilato al Cristo uomo, che per la sua umanità deve reverenza al Padre.

7. Considerazioni sull’ordine di composizione dell’ Inferno

Da quanto sopra esposto si traggono alcune brevi considerazioni, utili a porre il problema dell’ordine di composizione dell’Inferno. Non si tratta, ovviamente, di datazioni, ma di possibili momenti temporali.

a) La Commedia è parodia della Lectura super Apocalipsim.

b) La Commedia mostra un ordine interno diverso da quello che appare al lettore: il viaggio di Dante ha un andamento di ciclici settenari, che semanticamente corrispondono ai sette stati della storia della Chiesa secondo Olivi.

c) L’Inferno ha cinque cicli settenari. Il primo inizia con Inf. IV e si conclude con l’apertura della porta della città di Dite a Inf. IX. A partire dal secondo ciclo, in particolare da Inf. XII (dove prevalgono i temi del secondo stato, ma il ciclo si avvia subito dopo l’apertura della porta), la rete semantica riferibile ciclicamente ai sette stati oliviani è più estesa, organizzata e compatta. Lo è meno nel primo ciclo, dove accanto a blocchi più strutturati, come Inf. V, si registrano versi che non contengono parole-chiave che rinviano alla Lectura (sono riportati in una tabella). Questo fenomeno, non presente nelle cantiche successive, comporta o un’incertezza nel rapporto fra Commedia e Lectura nella prima fase, oppure, più probabilmente, è indice di una prima, parziale stesura estranea a tale rapporto, di una Ur-Commedia della quale restano tracce.

d) Redigendo l’Inferno, Dante si sarà da subito posto il problema dell’ordine dei peccati. Bisognava seguire i peccati capitali? In Inf. XI Virgilio espone l’ordine del primo regno non secondo i peccati capitali (come sarà invece, di fatto, nel Purgatorio); ma seguendo l’Etica di Aristotele nella triade “incontenenza, malizia e la matta / bestialitade”.

Dal rapporto con la Lectura (Ap 5, 1; 6, 1), Inf. XI trae due temi principali:

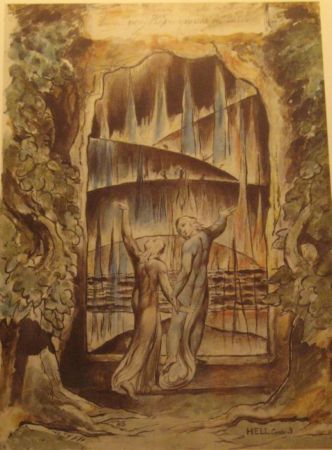

d.1) Il libro (l’Apocalisse) è “scritto dentro e fuori”.

d.2) Il “libro” è segnato (cioè chiuso) con 7 sigilli.

La combinazione di d.1) e d.2) fa sì che Dante concepisca una zona fuori della città di Dite (il cosiddetto “antinferno”) e un’altra dentro le mura della Città. Nella prima zona i peccati puniti sono 4 (lussuria, gola, avarizia/prodigalità, ira/accidia); nella seconda sono 3 (violenza, frode verso chi si non fida, frode verso chi si fida). Non vi sono, fra i sette peccati capitali, zone dedicate alla superbia e all’invidia (i primi due gironi del Purgatorio).

Alla visione dell’Inferno come “libro scritto dentro e fuori, segnato da sette sigilli”, si aggiunge nella semantica di Inf. XI un altro tema – “un tempo, due tempi e la metà di un tempo”, da Ap 12, 14.

e) In Inf. I e II la semantica che rinvia alla Lectura è molto più estesa e sviluppata che nei canti VI, VII, VIII, XI. Si può ipotizzare che Inf. XI sia stato scritto prima e, solo successivamente, siano stati redatti i due canti, proemio e prologo della grande parodia. Inf. I-II rinviano a numerosi luoghi della Lectura [per citare i principali – I: 1, 13; 2, 5; 2, 11; 3, 2-3; 4, 6; 6, 8; 6, 12-17; 7, 1-3; 7, 10.12; 8, 10; 10, 1; 12, 6; 12, 10-11; 15, 3-4; 17, 1-2; 17, 8.18; 18, 10.19; 18, 17.21.24; 22, 16 – II (luoghi ulteriori): 1, 17; 2, 7; 2, 8-10; 2, 26-28; 3, 7.10; 3, 12; 3, 14; 3, 18; 4, 2-3.5; 4, 7; 7, 7; 7, 13; 12, 4-5; 19, 1.4], per cui è ragionevole pensare che siano stati scritti quando il rapporto parodico aveva raggiunto la piena maturità.

Le reminiscenze del Convivio in Inf. I non provano che il proemio sia stato scritto per primo; stilemi del Fiore si rinvengono per tutto il poema, che non gli è certamente contemporaneo.

Da notare come l’esegesi di Ap 7, 1 (l’impedimento frapposto dai quattro angeli malvagi all’apertura del sesto sigillo, poi rimosso dall’angelo che sale da Oriente) venga parodiata nei primi due canti con riferimento alla lonza e alla lupa e alla rimozione per opera di Beatrice e di Virgilio; i quattro angeli si precisano nei canti seguenti come Caronte (III) – Minosse (V) – Cerbero (VI) – Pluto (VII), dove la parodia, soprattutto negli ultimi due canti, è meno intensa (con l’eccezione di Inf. V), quasi l’elaborazione di Ap 7, 1 sia intervenuta su una materia preesistente, sviluppata al momento della redazione di Inf. I-II.

_______________________________________________________________

La tabella individua i versi che, nei primi undici canti dell’Inferno, non registrano parole-chiave che rinviano alla Lectura. Così avviene per le parole di Virgilio ripetute a Inf. III, 95-96 e V, 23-24. Gli unici segni della dottrina esposta nella Lectura sono impedir a Inf. V, 22 (nel canto, per altro, l’elaborazione parodica dell’opera oliviana è assai estesa) e risponde … chi son quei a Inf. VIII, 8-9 (canto che presenta più versi privi di tale eleborazione).

Inf. III, 94-96, 103-108, 127-129E ’l duca lui: « Caron, non ti crucciare:

|

Inf. VIII, 1-9, 13-18, 28-30, 64-66Io dico, seguitando, ch’assai prima

|

[1] BRUNO NARDI, Pretese fonti della «Divina Commedia», in “Nuova Antologia” 90 (1955), pp. 383-398, ripubblicato in ID., Dal “Convivio” alla “Commedia”. Sei saggi danteschi, Roma 1960 (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Studi Storici, 35-39), p. 356.

[2] Cfr. ALBERTO FORNI – PAOLO VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.

[3] ARSENIO FRUGONI, La Roma di Dante, tra il tempo e l’eterno, in ID., Pellegrini a Roma nel 1300. Cronache del primo Giubileo, presentazione di Chiara Frugoni, a cura e con Introduzione di Felice Accrocca, Casale Monferrato, 1999, pp. 102-103.

[4] GIORGIO BRUGNOLI, Tracce di Pierre de Jean Olieu nella Divina Commedia, in San Francesco e il francescanesimo nella letteratura italiana dal XIII al XV secolo. Atti del Convegno Nazionale (Assisi, 10-12 dicembre 1999), a cura di Stanislao da Campagnola e Pasquale Tuscano, Assisi 2001 (Accademia Properziana del Subasio), pp. 139-168.

[5] IGNAZ VON DÖLLINGER, Dante als Prophet in ID., Akademische Vorträge, I, Nördlingen, 1888, pp. 78-117. L’ormai plurisecolare storiografia sui rapporti tra Dante e gli Spirituali francescani viene ripercorsa da PAOLO VIAN, Dante, Pietro di Giovanni Olivi e lo spiritualismo minoritico: fra ipotesi e certezze, in Dante, Francesco e i Frati Minori. Atti del XLIX Convegno internazionale. Assisi, 14-16 ottobre 2021, Spoleto 2022 (Società Internazionale di Studi Francescani – Centro Interuniversitario di Studi Francescani), pp. 101-151.

[6] BENEDETTO CROCE, La poesia di Dante, Bari 19527 (19201), pp. 152-153.

[7] Cfr. FRANCESCO SANTI, La Bibbia e la letteratura profetico-apocalittica, in La Bibbia nel Medioevo, a cura di G. Cremascoli e C. Leonardi, Bologna 1996, pp. 402-408.

[8] MARIE -DOMINIQUE CHENU, Présentation de L’imitation de Jésus-Christ, traduction française de Lamennais, Paris 1989, pp. 7-38: 28.

____________________________________________________________________________________________________________________

TESTI E COMMENTO

Inferno I |

Legenda [3] : numero dei versi; in medio : collegamento ipertestuale all’esegesi, nella Lectura di Olivi, di capitolo/i e versetto/i dell’Apocalisse [Ap]; Not. I : collegamento all’esegesi contenuta nei tredici notabilia del prologo della Lectura; [*] : collegamento alla parte esplicativa dell’esegesi (il segno è posto accanto alla sola prima occorrenza). Varianti rispetto al testo del Petrocchi: che, ’ndurata.Qui di seguito viene esposto Inf. I con i corrispondenti legami ipertestuali con i luoghi della Lectura super Apocalipsim [html] [PDF] ai quali i versi si riferiscono. L’intero poema è esposto nella Topografia spirituale della Commedia (PDF; introduzione in html). In quella sede è stato attribuito un diverso colore a ogni singolo status o gruppo di materia esegetica; in questo caso, nel testo sottostante come in quello riportato nelle tabelle, l’attribuzione dei colori segue il principio della maggiore evidenza. |

Nel mezzo del cammin di nostra vita Not. VII; 1, 13; 2, 1; 5, 6; 7, 17; 14, 4: in medio [*] – 13, 1 [*]

|

■ Seppure segue l’ordine dei ventidue capitoli dell’Apocalisse, Olivi suggerisce, nel prologo della Lectura, un metodo differente di comprensione e di aggregazione del testo, fondato sui sette stati (status), cioè sulle epoche nelle quali si articola la storia della Chiesa, prefigurate nell’Antico Testamento.

|

parole-chiave |

vv. |

LSA |

status |

Nel mezzo del cammin di nostra vita |

1 |

In medio (2, 1) |

I |

mi ritrovai

|

2

|

2, 5

|

I |

per una selvaesta selva selvaggiaripresi via per la piaggia disertaQuando vidi costui nel gran disertose vuo’ campar d’esto loco selvaggio |

25296493 |

12, 6 → Inf. II, 62, 142 |

I |

per una selva oscura,

|

2

|

6, 5 → Inf. II, 6, 8 |

III |

era smarritaquanto a dir qual eranel pensier rinovaIo non so ben ridir com’ i’ v’intrai,tant’ era pien di sonno |

3461011 |

3, 2-3 → Inf. II, 64-66, 80 |

V |

Tant’ è amara che poco è più mortela notte ch’i passai con tanta pietauscito fuor del pelago a la riva,si volge a l’acqua perigliosa e guata,

|

7212324

|

4, 6 → Inf. II, 12, 108

|

R2 |

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai |

8 |

9, 4 |

V |

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte |

9 |

3, 8 |

VI |

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giuntocosì l’animo mio, ch’ancor fuggivaacciò ch’io fugga questo male e peggiosì ch’io veggia la porta di san Pietro |

1325132134 |

6, 166, 15-17 → Inf. II, 110 |

VI |

che m’avea di paura il cor compunto |

15 |

8, 5 |

R3 |

Allor fu la paura un poco quetasi volse a retro a rimirar lo passo |

1926 |

Not. I |

VII |

che nel lago del cor m’era ’nduratapoi che ’l superbo Ilïón fu combustoaiutami da lei, famoso saggio |

207589 |

8, 7(5, 1); 8, 78, 7 |

IIV – II |

la notte ch’i’ passai con tanta pieta

|

2128313596

37

|

7, 2 → Inf. II, 47, 27, 27, 1 → Inf. II, 62, 957, 1

7, 2

|

VI |

e ’l sol montava ’n sù con quelle stelle

|

38

|

3, 1→ Inf. II, 53, 55 |

V |

sì che ’l piè fermo sempre era ’l più basso |

30 |

Not. III; 2, 18; 3, 12 |

IV – VI |

una lonza leggera e presta molto,

|

32

|

18, 2 (13, 2) |

IV |

la vista che m’apparve d’un leonecon la test’ alta e con rabbiosa fame,

|

4547

|

9, 17-18; 10, 3 |

VI |

Ed una lupa, che di tutte brame

|

49

|

6, 8 → Inf. II, 63, 107 |

IV |

ch’io perdei la speranza de l’altezza.

|

54

|

18, 10

|

VI |

tal mi fece la bestia sanza pace,mi ripigneva là dove ’l sol tace |

5860 |

Not. III (9, 5) |

VII |

Mentre ch’i’ rovinava in basso loco |

61 |

3, 16 (2, 5) |

VII |

dinanzi a li occhi mi si fu offerto |

62 |

14, 14 (“similem Filio hominis”) |

VII |

chi per lungo silenzio parea fioco |

63 |

1, 5; 5, 12-13 (3, 5) |

R1.2 – V |

« qual che tu sii, od ombra od omo certo! ».

|

66

|

1, 13 (“similem Filio hominis”)

|

R1

|

nel tempo de li dèi falsi e bugiardiMolti son li animali a cui s’ammogliae trarrotti di qui per loco etterno |

72100114 |

17, 117, 217, 1 |

VI |

Poeta fui, e cantai di quel giusto

|

73

|

15, 3-4 |

R5 |

Ma tu perché ritorni a tanta noia?anima fia a ciò più di me degna |

76122 |

5, 4-55, 2 → Inf. II, 33 |

R2 |

perché non sali il dilettoso monte |

77 |

21, 10 |

VII visio |

Or se’ tu quel Virgilio e quella fonte

|

79

|

Not. VI; 8, 10; 13, 1 |

III – VI |

rispuos’ io lui con vergognosa fronteoh felice colui cu’ ivi elegge! |

81129 |

7, 3 → Inf. II, 44-45, 61, 105, 122 |

VI |

A te convien tenere altro vïaggio |

91 |

18, 4 (1, 1) |

V |

rispuose, poi che lagrimar mi vide |

92 |

3, 18 (5, 5) → Inf. II, 116 |

VII |

se vuo’ campar d’esto loco selvaggio |

93 |

6, 2 → Inf. II, 68 |

I |

e più saranno ancora, infin che ’l veltro

|

101

|

Not. VIII; 10, 1 |

VI |

Questi non ciberà terra né peltro,

|

103

|

10, 1; 19, 17-18 |

VI |

e sua nazion sarà tra feltro e feltro |

105 |

5, 5 ; 12, 6 |

I |

Di quella umile Italia fia salute |

106 |

7, 10.12 (8, 7); 12, 10 |

VI – I – II |

per cui morì la vergine Cammilla,

|

107

|

7, 9.14; 12, 11 |

II – VI |

Questi la caccerà per ogne villa,

|

109

|

18, 17

|

VI |

ove udirai le disperate strida,

|

115

|

2, 11 (20, 6) |

II – VII visio |

ché quello imperador che là sù regna,

|

124

|

17, 8.18 |

VI |

Abbreviazioni e avvertenze

Ap : APOCALYPSIS IOHANNIS.

LSA : PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, Lectura super Apocalipsim.

Concordia : JOACHIM VON FIORE, Concordia Novi ac Veteris Testamenti. Herausgegeben von A. PATSCHOVSKY, Wiesbaden 2017 (Monumenta Germaniae Historica. Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 28. Band), Teil 2 (lib. I-IV), Teil 3 (lib. V).

Expositio : GIOACCHINO DA FIORE, Expositio in Apocalypsim, in Edibus Francisci Bindoni ac Maphei Pasini, Venetiis 1527, ristampa anastatica Minerva, Frankfurt a. M. 1964.

Olivi opera spesso una sintesi del testo di Gioacchino da Fiore. Le « » precedono e chiudono un’effettiva citazione. Diversamente, viene posto un asterisco (*) o una nota in apice al termine della parte riferibile a Gioacchino.

In Ap : RICCARDO DI SAN VITTORE, In Apocalypsim libri septem, PL 196, coll. 683-888.

Tutte le citazioni della Lectura super Apocalipsim presenti nei saggi o negli articoli pubblicati su questo sito sono tratte dalla trascrizione, corredata di note e indici, del ms. Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 713, a disposizione fin dal 2009 sul sito medesimo. I passi scritturali ai quali si riferisce l’esegesi sono in tondo compresi tra “ ”; per le fonti diverse da quelle indicate si rinvia all’edizione in rete. Non viene presa in considerazione l’edizione critica a cura di W. LEWIS (Franciscan Institute Publications, St. Bonaventure – New York, 2015) per le problematiche da essa poste, che sono discusse in A. FORNI – P. VIAN, A proposito dell’edizione di Warren Lewis della Lectura super Apocalipsim di Pietro di Giovanni Olivi. Alcune osservazioni, in “Archivum Franciscanum Historicum”, 109 (2016), pp. 99-161.

Il testo della Commedia citato è in Dante Alighieri, La Commedia secondo l’antica vulgata, a cura di G. PETROCCHI, Firenze 1994. A partire da questo esame di Inf. I, si terrà conto della recente edizione a cura di G. INGLESE, Firenze 2021 (Società Dantesca Italiana. Edizione Nazionale), qualora il testo proposto si discosti da quello del Petrocchi e la scelta della variante risulti discutibile nel confronto con la LSA (esempio al v. 20: ’ndurata).

***

Nel mezzo del cammin di nostra vita

La singolare ed esemplare vita di Cristo, imposta agli Apostoli e scritta nei Vangeli, deve essere dalla nostra vita perfettamente imitata e partecipata e porsi come fine di ogni nostra azione (LSA, prologo, Notabile VII). Cristo è centro intimo della sfera-Chiesa, che si mostra a tutti e a cui guardano tutte le linee degli eletti (Ap 1, 13; 5, 6; cfr. Vita Nova, 5. 11: “Ego tanquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentie partes”). È “in medio vite”, cioè in mezzo alla vita e alla dottrina evangelica scritta dai quattro evangelisti (Ap 5, 6). È guida che mostra il cammino, che bisogna imitare e seguire partecipando delle sublimi perfezioni costituite dai suoi precetti e consigli (Ap 14, 4). È l’Agnello che sta in mezzo al trono e conduce alle fonti delle acque di eterna vita (Ap 7, 17). Conosce tutti gli atti e pensieri, ogni bene e male (Ap 2, 1). Tiene nella destra sette stelle (i vescovi), che rilucono sui sette candelabri (le chiese), ossia ha potestà sui principi e prelati di tutte le chiese storiche presenti e future, che percorre con la sua mediana “perambulatio” e visita nel suo cammino di guida, di signore e di pio pastore che tutto scruta e penetra (Ap 1, 13; 2, 1.5). Il suo corpo ha raggiunto per crescita la perfezione dell’età virile, come l’ordine evangelico, suo imitatore, nel sesto stato della Chiesa deve raggiungere la maturità (Ap 6, 12).

|

L’imitazione di Cristo

■ Più luoghi della Lectura super Apocalipsim possono essere collazionati tra loro, e questa è una delle norme fondamentali che regolano la sua metamorfosi nella Commedia. La scelta dei luoghi da collazionare non è arbitraria. Vi predispone lo stesso testo scritturale, poiché l’Apocalisse contiene espressioni, come Leitmotive, che ritornano più volte. È determinata da parole-chiave che collegano i passi da collazionare. È suggerita dallo stesso Olivi per una migliore intelligenza del significato del testo. La collazione dà vita a rose di parole aggregate intorno a un punto, che vengono variate e appropriate a diverse circostanze, anche lontanissime fra loro. Di qui derivano gli echi interni al poema [1], che ripercuotono i temi ripetuti in forma sempre nuova e rinviano la memoria del lettore alla dottrina dell’esegesi apocalittica oliviana cui i versi in volgare forniscono “e piedi e mano”. Le variazioni consentono di ‘torcere’ i fili del tessuto a congiunture diverse da quella di partenza estendendo lo spazio significante. Il risultato finale è un doppio linguaggio, esteriore e interiore, letterale e spirituale.

L’aggregazione dei luoghi dell’esegesi scritturale attorno al tema di Cristo mediatore forma una rosa i cui elementi semantici percorrono l’intero poema. Non si tratta di occorrenze più o meno casuali di parole, bensì di variazioni degli stessi elementi, la cui posizione nei versi impregna persone, cose e rapporti delle prerogative di Cristo, diversamente attribuite “unicuique suum” [2]. Nella sinossi fra i due testi è percepibile cosa intendesse Dante nel definire “sacro” il suo poema.

La materia teologica subisce variazioni anche profonde. Cristo è “in medio vite”, via di verità e di vita, verità che è anche centro. È centro della sfera, pastore che ‘tiene’ nella sua destra i vescovi (Ap 2, 1), che deve essere guardato con speranza e imitato come colui che conduce per il cammino, “dux et exemplator itineris” (Ap 7, 17; 14, 4); è anche “sol mundi” (Ap 7, 2). Per cui Virgilio, di lui perfetto imitatore, si rivolge fiducioso al sole perché conduca entro i gironi della montagna, ma prima “fece del destro lato a muover centro” (Purg. XIII, 13-21; da notare la corrispondenza fra “sacerdos legalis debebat semper sollicitam curam habere … esser dien sempre li tuoi raggi duci”, per cui Virgilio, che appartiene alla vecchia legge, fa tirocinio di vita evangelica nella nuova). Così Pier Damiani il quale, beato, non ha bisogno di torcere la sinistra parte come il poeta pagano, ma “del suo mezzo fece il lume centro” (Par. XXI, 80).

Non tutti imitano il sommo pastore, per cui i temi si trovano parzialmente appropriati anche nella bolgia dei simoniaci (“… le somme chiavi / che tu tenesti ne la vita lieta … Di voi pastor s’accorse il Vangelista”, Inf. XIX, 101-102, 106; particolare è il valore del ‘tenere’, che indica la potestà data al pastore, e della “vita”, che deve essere imitazione di Cristo). Oppure ai tre pastori di Trento, Brescia e Verona, i quali nel mezzo del Benaco (in un punto indeterminato) “segnar poria, s’e’ fesse quel cammino” (ma che invece non ‘perambulano’ e non visitano; Cristo è anche “in medio sancte Trinitatis”, Inf. XX, 67-69) [3].

Figura per eccellenza del sommo pastore, in tutte le sue manifestazioni, è Beatrice. Si ricordi anche solo il suo venire “quasi ammiraglio … a veder la gente che ministra” (Purg. XXX, 58-60), il suo “bell’occhio” che “tutto vede” del “viaggio”, cioè del corso della vita dell’amico (Inf. X, 130-132; ambulare, percurrere, visitare le chiese sono propri di Cristo exemplator itineris, e dunque anche dei suoi imitatori: si ricordino le parole di Francesca a Inf. V, 88-90: “O animal grazïoso e benigno / che visitando vai per l’aere perso / noi che tignemmo il mondo di sanguigno”); la parola di Beatrice va “dal centro al cerchio” (Par. XIV, 1-3), muove cioè dal mezzo, come Cristo è centro intimo della sfera-Chiesa, che si mostra a tutti e a cui guardano tutti i raggi degli eletti.

Cristo è la “perfetta vita” di cui dice Piccarda (Par. III, 97); la natura umana, peccando, “si torse / da via di verità e da sua vita”, come afferma Beatrice (Par. VII, 38-39); “e vedräi il tuo credere e ’l mio dire / nel vero farsi come centro in tondo”, secondo le parole di Tommaso d’Aquino a Dante (Par. XIII, 50-51).

Cristo è anche colui che conduce a termine, che guida nel cammino alle desiderabili acque della vita, verso la “dolce vita” dove il male non può più nuocere perché messo in oblio. Si tratta dell’esegesi di Ap 7, 17 (in fine dell’apertura del sesto sigillo), ricchissima di spunti, e collazionabile con altri luoghi (ad esempio con Ap 14, 4, dove è esposto il seguire l’Agnello dovunque vada da parte dei suoi compagni). Il motivo del “deducere” – come atto del guidare non distante dal termine e dall’obiettivo finale, ma piuttosto con esso immediatamente unito, il che mostra la sua eterna continuazione e durata (Ap 7, 17) -, è applicato dal poeta alla propria poesia incapace di esprimere il riso di Beatrice, lasciato “a maggior bando / che quel de la mia tuba, che deduce / l’ardüa sua matera terminando” (Par. XXX, 34-36). Terminare il desiderio e ‘assommare’ perfettamente il cammino (la “perfetta vita” di cui dice Piccarda con riferimento a Chiara d’Assisi) sono nel parlare di san Bernardo sul viaggio di Dante, ormai quasi compiuto (Par. XXXI, 64-66, 94-96; cfr., a Purg. XX, 38-39, il “compiér lo cammin corto / di quella vita ch’al termine vola”, detto dal poeta con riferimento alla vita terrena e cucito sul medesimo panno, nonché le parole di Beatrice a Purg. XXXI, 22-23).

Della “dolce vita” sperimentata nel “seguir Cristo”, e di quanto caro costi l’opposta, dice l’aquila di Traiano (Par. XX, 46-48). Poi (ibid., 58-60), di Costantino e della sua ‘donazione’, afferma: “ora conosce come il mal dedutto / dal suo bene operar non li è nocivo, / avvegna che sia ’l mondo indi distrutto”, utilizzando insieme, da Ap 7, 17, il tema del “deducere” (appropriato all’agire umano, che nel caso “sotto buona intenzion … fé mal frutto”) e quello della cancellazione (ad opera di Cristo guida alla “dolce vita”) di ogni memoria che reca pena o dolore (e invece è dolore “sanza termine” per “chi, per amor di cosa che non duri / etternalmente, quello amor si spoglia”, come detto a Par. XV, 10-12).

■ Dante stesso, imitatore di Cristo, pio buon pastore che visita le chiese presenti e future – come “chi prende sua croce e segue Cristo” (Par. XIV, 106) – visita i dannati, come gli dice Francesca (Inf. V, 89), con “buona pietate”, come attesta Buonconte da Montefeltro (Purg. V, 87). Pastore che imita Cristo, che “ama bene e bene spera” come dice di lui Beatrice al Vicario di Cristo in terra, al quale non sono occulti atti e pensieri altrui (Par. XXIV, 40-42).